- Главная

- Разделы журнала

- БЛОКАДА

БЛОКАДА

- 28.01.2016

- 28.01.2016

БЛОКАДА

27 января – день снятия блокады Ленинграда, продлившейся, с 8 сентября 1941 года, без малого 900 дней.

Наступление на Ленинград, фашистские войска начали 10 июля 1941 года. Немецкое командование придавало важное стратегическое и политическое значение захвату северной столицы. В Ленинграде находился Балтийский флот. Город являлся крупнейшим северным железнодорожным узлом страны. От него шли дороги на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от союзников Советского Союза. Уже в августе шли тяжелые бои на подступах к городу. На защиту Ленинграда поднялись все его жители. В короткий срок он был превращен в город-крепость. Ленинградцы построили 35 километров баррикад, 4170 дотов, 22 тысячи огневых точек, создали отряды противовоздушной обороны, на заводах и фабриках – отряды по охране, организовали дежурства в домах, оборудовали медпункты.

В ответ на призыв военного совета, всё трудоспособное население вышло на строительство оборонительных сооружений вокруг Ленинграда и второй защитной полосы. Во внутренней оборонительной полосе, на подступах к городу, были созданы противотанковые рвы и стрелковые окопы с развитой системой ходов сообщения. Укрепрайоны вооружались артиллерией, им придавались морские орудия как стационарные, так и корабельные. Каждая батарея имела заранее отведенную для неё полосу ведения огня.

30 августа немецкие войска перерезали железнодорожные артерии города, связывавшие его со страной. 8 сентября 1941 года, наступающая немецко-фашистская армия захватила город Шлиссельбург, таким образом, кольцо вокруг города замкнулось.

Северный (Ленинградский) фронт, Северо-Западный фронт и 7-я отдельная армия стали первыми советскими войсковыми объединениями, которые сумели остановить казавшуюся непобедимой армию немцев. Войска Красной армии упорно оборонялись на подступах к городу, неся огромные потери, остановили немцев у южных пригородов Ленинграда. В ноябре 1941 года Красная армия провела свое первое успешное контрнаступление в этой войне, нанеся удар по войскам вермахта под Тихвином и Волховом.

В ходе этого контрнаступления группа армий «Север» была истощена, понесла большие потери и вынуждена была на всей территории Ленинградской области перейти к обороне. Этот подвиг развеял немецкий миф о том, что боевой дух и стойкость бойцов Красной армии невысоки, и спутал все планы Гитлера.

Неожиданный провал планов немцев захватить Ленинград в сентябре и октябре 1941 года имел далеко идущие последствия. Впервые за всю Вторую мировую войну концепция блицкрига здесь, под Ленинградом, потерпела крах, став логическим продолжением событий под Смоленском в июле и августе 1941 года и предвестником событий декабря 1941 года под Москвой.

Во-вторых, провал наступления группы армий «Север» на Ленинград заставил Гитлера изменить всю стратегию операции «Барбаросса». Вместо того чтобы стремительным ударом взять Ленинград, а затем перебросить освободившиеся войска на другие направления, группа армий «Север» с июля но декабрь безуспешно пыталась сокрушить советскую оборону. Более того, вермахту пришлось перебросить под Ленинград 16 дивизий и 2 бригады, включая 7 дивизий из группы армий «Центр». Это ослабило главный удар немцев на Москву, что, вероятно, и привело к тому, что он был отбит.

В директиве Гитлера № 1601 от 22 сентября 1941 года о Ленинграде указано: «стереть город с лица земли», а про его жителей: «мы не заинтересованы в сохранении населения». Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем расчетам германского командования, Ленинград должен был быть стерт с лица земли, а население города умереть от голода и холода. Началась самая страшная и продолжительная осада города за всю историю человечества.

Несмотря на ситуацию на фронте, которая освещалась по радио, первый период эвакуации, длившийся с июня 1941 года по октябрь 1942 года, осуществлялся вяло. Многим, блокада и захват города казались маловероятными, ленинградцы отказывались покидать родной город. Изначально, детей эвакуировали из города в районы Ленинградской области, в которую на тот момент входили Псковская и Новгородская области, которые затем стремительно стал захватывать противник. В результате 175 тысяч детей были возвращены в Ленинград. А дальше, из-за систематических обстрелов города, которые начались в сентябре, пути эвакуации были отрезаны. В первый этап эвакуации, эвакуировать из города удалось только 488703 человек. В последующем, «Дорогой жизни», проходившей по льду Ладожского озера с 22 января по 15 апреля 1942 года было вывезено 554186 человек и на последнем этапе эвакуации с мая по октябрь 1942 года, преимущественно водным транспортом по Ладожскому озеру на Большую Землю было отправлено около 400 тысяч человек. Всего, в годы войны из Ленинграда было эвакуировано около 1,5 миллионов человек.

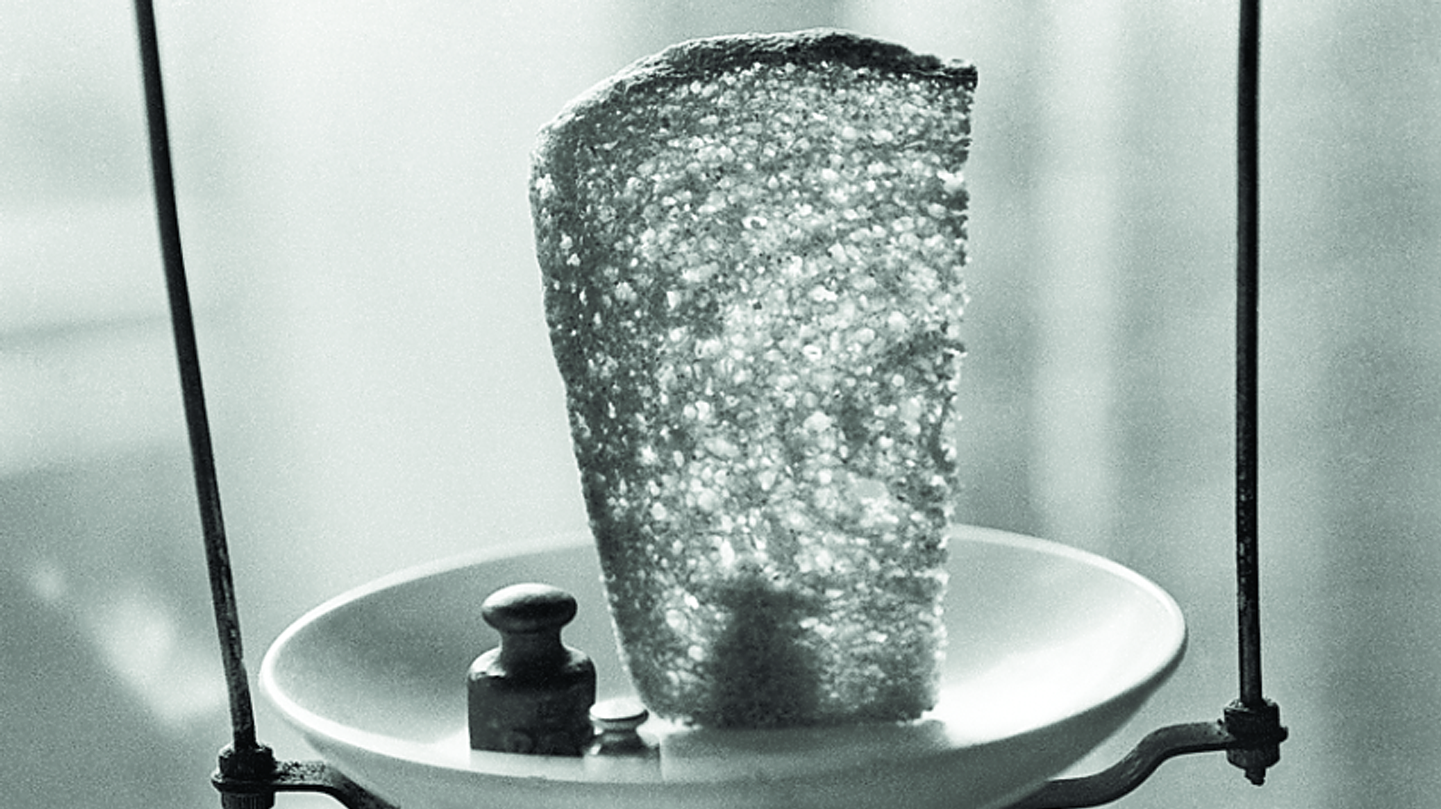

Как уже было сказано, вся серьезность ситуации не ощущалась, однако многие жители начали готовиться к осаде. Магазины опустели, из сберегательных касс были сняты сбережения. Как такового, стратегического запаса в городе не существовало, так как в условиях начавшейся войны создать большой запас для такого огромного города, каким был трёхмиллионный Ленинград, не представлялось возможным. Город питался привозными продуктами. Существующих запасов, хранящихся на бадаевских складах, хватило бы максимум на неделю, но и это было уничтожено пожаром в первый день блокады Ленинграда.

Буквально с первых дней блокады были введены продовольственные карточки, закрыты школы, ввелась военная цензура: были запрещены любые вложения в письма, а послания, содержащие упаднические настроения, изымались; у ленинградцев были конфискованы частные фотоаппараты, делать любые снимки, осажденного города было запрещено. Людей, пытавшихся сделать фотографии для себя, арестовывали.

8 сентября 1941 года, в день начала блокады, произошла первая массированная бомбардировка города. Вспыхнуло около 200 пожаров, в том числе и на бадаевских продовольственных складах. В сентябре-октябре вражеская авиация совершала в день по нескольку налетов. Целью противника было не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику среди населения. Для этого в часы начала и окончания рабочего дня велся особенно интенсивный артобстрел.

Фашистские средства массовой информации на весь мир трубили о «прогрессирующем» окружении Ленинграда. Судьба города считалась решенной, Гитлер не сомневался, что он падет в самом скором времени.

Но Ленинград стоял!

В блокированном городе оказалось более двух с половиной миллионов человек, в том числе около 400 тысяч детей. Воспоминания, письма и дневники людей переживших блокаду открывают нам страшную картину. На город обрушился страшный голод. Обесценились деньги и драгоценности. С начала введения карточной системы нормы выдачи продовольствия населению Ленинграда неоднократно сокращались. Пиком голода стал период с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. Бойцы на передовой линии обороны могли получить по 500 граммов хлеба, рабочий горячих цехов – 350 граммов, рабочие остальных производств и инженеры по 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики – всего 125 граммов. На 50 процентов данный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. В булочные, где выдавался ежедневный паек, были огромные очереди. Выдача других продуктов в этот период фактически прекратилась. Когда 25 декабря 1941 года впервые была сделана прибавка хлебного пайка – рабочим на 100 граммов, остальным на 75, дав пусть слабую, но надежду умирающим от голода, истощенные и изможденные люди вышли на улицы, чтобы поделиться своей радостью.

В первые дни блокады умерли самые сильные и здоровые. Именно им оказалось сложнее всего переносить муки голода. Всё, что ценилось раньше, перестало быть главным. В результате этой переоценки, главной ценностью стал Хлеб. Продовольственных запасов было мало, в связи с чем, пришлось использовать пищевые суррогаты. Голод в Ленинграде достиг такой степени, что люди ели все, что содержало калории и могло быть переварено желудком. Одним из продуктов стал мучной клей, на котором держались обои в домах. Его отскребали от бумаги и стен, чтобы затем смешивать с кипятком. Люди делали желе из кожаных изделий - курток, ремней, сапог. Съедобными продуктами в это время стали целлюлоза, кишки, технический альбумин, хвоя, глицерин, желатин, жмых и т.д. На пепелище бывших бадаевских складов люди умудрялись находить какие-то продукты. Некоторые собирали землю на месте, где сгорели запасы сахара, затем данный материал процеживали, а мутную сладковатую воду кипятили и пили, называя эту калорийную жидкость «кофе». Другие ездили по полям и свалкам и собирали всякие коренья, кочерыжки и грязные листья от кормовой свеклы и серой капусты. Очевидец вспоминал: «…Я был свидетелем сцены, когда на улице у извозчика упала от истощения лошадь, люди прибежали с топорами и ножами, начали резать лошадь на куски и таскать домой. Это ужасно. Люди имели вид палачей».

Очень сложно, невероятно, было выжить семьям с детьми, особенно с малолетними. В условиях голода, у матерей преставало вырабатываться грудное молоко. Тем не менее, женщины находили способы спасти своего малыша. Есть примеры тому, как кормящие матери надрезали соски грудей, чтобы младенец мог получить хоть какие-нибудь калории из материнской крови.

Что такое война, блокада, пятилетний ребенок понять не может. Он просто переживает то, что несет с собой быт. Смертность среди детей в возрасте до 14 лет была ниже смертности взрослых. Многие дети выжили, прежде всего, потому, что взрослые в каждой семье спасали в первую очередь детей. Особенно женщины — матери, бабушки. Свою мизерную пайку хлеба и последние крохи любой еды они отдавали малышам.

Осень-зима 1941-1942 годов – самое страшное время блокады. Ранняя, очень морозная зима, помимо голода, принесла в блокадный Ленинград холод: порой столбик термометра опускался до – 40 градусов. Закончились топливо и замерзли водопроводные трубы – город остался без света, и питьевой воды. Транспорт стоял. Голодные, истощенные ленинградцы замерзали в своих неотапливаемых квартирах. Первыми погибали одинокие пенсионеры, которым некому было помочь. На чердаках находили «буржуйки» от первых лет революции, а потом наладили их производство. Топили мебелью, паркетом, тряпьем, старой обувью, матрацами. Спали не раздеваясь. Месяцами. Живые рядом с умершими. Те, у кого еще находились силы, старались отвезти своих покойных родственников на санках на кладбища, где были вырыты огромные братские могилы. По пути, выбившись из сил, умирали сами. От дистрофии и холода люди умирали тысячами, их не успевали хоронить, трупы лежали прямо на улицах. В одну из бомбёжек снаряд прямым попаданием разорвался над убежищем. Люди умерли заживо погребёнными под обломками - разбирать завал не было сил ни у кого…

Еще одна беда осажденного города – крысы. В первую блокадную зиму горожане съели практически всех домашних животных, в том числе кошек. Это вызвало небывалый рост популяции крыс, которым оказался, не страшен голод. Грызуны представляли серьезную угрозу и без того скудным запасам продовольствия в городе и переносили опасные инфекционные заболевания. После прорыва блокады в январе 1943 года, власти провели спецоперацию: в Ярославской области было собрано четыре вагона дымчатых кошек, которых перебросили в осажденный город. Вновь прибывшие начали беспощадную войну с крысами, отогнав их от продовольственных складов.

Алесь Адамович, Даниил Гранин, в «Блокадной книге» пишут: «Чувство голода лишает сдерживающие преграды: исчезает мораль, уходят нравственные запреты. Голод — это невероятное чувство, не отпускающее ни на миг, но Ленинград не расчеловечился! Безвестный Прохожий — пример массового альтруизма блокады. Он обнажался в крайние дни, в крайних обстоятельствах, но тем доподлинней его природа. Сколько их было – безвестных прохожих! Они исчезали, вернув человеку жизнь; оттащив от смертельного края, исчезали бесследно, даже облик их не успевал отпечататься в мерклом сознании. Казалось, что им, безвестным прохожим,– у них не было никаких обязательств, ни родственных чувств, они не ждали ни славы, ни оплаты. Сострадание? Но кругом была смерть, и мимо трупов шли равнодушно, удивляясь своей очерствелости. Большинство говорит про себя: смерть самых близких, дорогих людей не доходила до сердца, срабатывала какая-то защитная система в организме, ничто не воспринималось, не было сил отозваться на горе».

Враги надеялись, что тяжелые лишения пробудят в ленинградцах низменные, животные инстинкты, заглушат в них все человеческие чувства. Они думали, что голодающие, мерзнущие люди перессорятся между собой из-за куска хлеба, из-за полена дров, перестанут защищать город и, в конце концов, сдадут его. 30 января 1942 года Гитлер цинично заявил: «Ленинград мы не штурмуем сознательно. Ленинград выжрет самого себя».

Но фашисты просчитались. Плохо знали они советских людей. Те, кто пережил блокаду, до сих пор помнят глубокую человечность безмерно страдавших ленинградцев, их доверие и уважение друг к другу.

В ужасных условиях жители Ленинграда каждый день совершали подвиги, трудились – работали административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры, публичная библиотека, продолжали работу ученые. Работал музей Эрмитаж. Как вспоминал научный сотрудник Эрмитажа П. Ф. Губчевский, картины были эвакуированы. На стенах висели пустые рамы. Это было мудрое решение, благодаря чему Эрмитаж восстановил свою экспозицию через восемнадцать дней после возвращения картин из эвакуации. А в войну они так и висели, пустые глазницы-рамы, по которым даже было проведено несколько экскурсий. Ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. Все блокадные дни работало ленинградское радио, которое для всех было не только источником информации, но и символом продолжающейся жизни.

21 октября 1941 года молодежная газета «Смена» опубликовала наказ Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ «К пионерам и школьникам Ленинграда» с призывом быть активными участниками обороны Ленинграда.

На этот призыв юные ленинградцы ответили делами. Они вместе с взрослыми рыли окопы, проверяли светомаскировку в жилых домах, обходили квартиры и собирали цветной металлолом, необходимый для изготовления патронов и снарядов. Ленинградские заводы получили тонны цветного и черного металла, собранного школьниками. Ленинградские ученые придумали горючую смесь для поджога вражеских танков. Школьники собрали за одну лишь неделю более миллиона бутылок, необходимых для изготовления этих гранат.

При наступлении холодов, девочки постарше вязали варежки, носки и свитера для фронтовиков. Сотни сердечных писем и посылок от школьников с теплыми вещами, мылом, носовыми платками, карандашами, блокнотами получили бойцы.

Многие школы были переоборудованы в госпитали. Ученики этих школ обходили близлежащие дома и собирали для госпиталей столовую посуду, книги. Дежурили в госпиталях, читали раненым газеты и книги, писали им письма домой, помогали врачам и медсестрам, мыли полы и убирали палаты. Чтобы поднять настроение раненых бойцов выступали перед ними с концертами.

При каждом доме была создана команда подростков для дежурства на чердаках и крышах домов, гасили зажигательные бомбы и возникшие пожары. Их называли «часовыми ленинградских крыш».

Невозможно переоценить трудовую доблесть рабочего класса Ленинграда. Люди недосыпали, недоедали, но с энтузиазмом выполняли поставленные перед ними задачи.

Кировский завод оказался в опасной близости от расположения немецких войск. Защищая родной город и завод, тысячи рабочих, служащих днём и ночью возводили укрепления. Были вырыты траншеи, поставлены надолбы, расчищены секторы обстрела для орудий и пулемётов, заминированы подходы.

Даже инвалиды старались внести свою лепту в оборону родного города. В действующую армию в 1942 году, в результате отбора, были определены 12 лучших незрячих «слухачей». Утратив зрение, эти люди обрели особенно острый слух. В расчёт звукоулавливателя входили два бойца: зрячий и слепой. Первый медленно поворачивал трубы аппарата в разные стороны, а второй должен был слушать и услышать врага. И без того отличных слух незрячих бойцов во время службы на звукоулавливателе стал стремительно развиваться в нужном направлении. Через несколько месяцев незрячие добровольцы не просто обнаруживали приближающиеся самолёты противника, но на слух определяли их тип, высоту, на которой они летели, и расстояние до них.

С первых дней блокады была запущена магистраль, спасшая Ленинград - «Дорога жизни», соединяющая город с Большой Землей. Летом по воде, а зимой по льду, поступало по этому пути продовольствие в город. До поздней осени, пока штормы и первый лед не делали судоходство невозможным, по Дороге жизни шли баржи. Каждый их рейс был подвигом – вражеская авиация беспрестанно совершала налеты, погодные условия часто тоже были не на руку морякам. 20 ноября на лед Ладожского озера спустился первый конно-санный обоз. Чуть позже по ледовой Дороге жизни пошли грузовики. По началу, лед был очень тонкий, проламывался, и нередки были случаи, когда грузовики тонули. Колонны грузовиков, также как и корабли подвергались налетам немецких самолетов. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение. С риском для жизни водители продолжали свои смертельно опасные рейсы до самой весны.

Весной 1942 года, когда стало немного легче, ленинградцы начали очищать, убирать город. Нормы выдачи хлеба увеличились. Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, осенью – энергетический кабель.

29 марта 1942 года в Ленинград, следуя зову природы, презрев войну, с юга прилетели первые стаи уток…

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года, когда в войне произошел перелом. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 километров. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога Поляны-Шлиссельбург протяженностью 33 километра и возведена переправа через Неву. В феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами.

14 января 1944 года, в результате мощного наступления советских войск, началась заключительная операция по снятию блокады Ленинграда. Фашистские войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 километров. Ленинградский и Волховский фронты к 27 января 1944 года с помощью кронштадтской артиллерии осуществили прорыв блокады Ленинграда. Вскоре были освобождены Пушкин, Гатчина и Чудово. Блокада была полностью снята. В этот день в Ленинграде был праздничный салют.

Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра была озвучена советским обвинителем на Нюрнбергском процессе, но сейчас, ряд историков её оспаривает, полагая, что общее число жертв блокады могло достигнуть 1,5 миллионов человек. Пик смертности пришелся на первую блокадную зиму 1941-1942 годов, когда за период с декабря по февраль умерло более 250 тысяч человек.

Подвиг защитников города был высоко оценен. 350 тысяч солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда», которая была учреждена в декабре 1942 года, было награждено свыше 1,5 миллиона человек. 8 мая 1965 года Ленинград получил почетное звание «Город-Герой». Вокруг города, по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.

Социологическое исследование, проведенное с целью выяснить отношение людей, прошедших через страдания блокадного ада и потерявших в окруженном городе своих родных и близких, к возможной сдаче Ленинграда, показало, что никакие муки и жертвы не склонили ленинградцев к мысли о капитуляции. На вопрос: «Думали ли Вы о сдаче города, чтобы спасти свою жизнь?» — ответ был почти однозначным: 98,2% ответивших на него сказали, что никогда, ни при каких условиях не считали возможным сдать фашистам Ленинград; 1,2% заявили, что им было безразлично; 0,6%, что надо было сдать.

Впереди меня стоял мальчик, лет девяти, может быть. Он был затянут каким-то платком, потом одеялом ватным был затянут, мальчик стоял промерзший. Холодно. Часть народа ушла, часть сменили другие, а мальчик не уходил. Я спрашиваю этого мальчишку: «А ты чего же не пойдешь погреться?» А он: «Все равно дома холодно». Я говорю: «Что же ты, один живешь?» — «Да нет, с мамкой». — «Так что же, мамка не может пойти?» — «Да нет, не может. Она мертвая». Я говорю: «Как мертвая?!» — «Мамка умерла, жалко ведь ее. Теперь-то я догадался. Я ее теперь только на день кладу в постель, а ночью ставлю к печке. Она все равно мертвая. А то холодно от нее».

«…В каждой квартире покойники лежали. И мы ничего не боялись. Раньше разве вы пойдете? Ведь неприятно, когда покойники…. Вот у нас семья вымерла, так они и лежали. И когда уж убрали в сарай!» (М. Я. Бабич).

«У дистрофиков нет страха. У Академии художеств на спуске к Неве сбрасывали трупы. Я спокойно перелезала через эту гору трупов…. Казалось бы, чем слабее, человек, тем ему страшнее, ан нет, страх исчез. Что было бы со мною, если бы это в мирное время, — умерла бы, от ужаса. И сейчас ведь: нет света на лестнице — боюсь. Как только люди поели — страх появился» (Нина Ильинична Лакша).

«…В числе детей, с которыми я уезжала, был мальчик нашей сотрудницы — Игорь, очаровательный мальчик, красавец. Мать его очень нежно, со страшной любовью опекала. Еще в первой эвакуации говорила: «Мария Васильевна, вы тоже давайте своим деткам козье молоко. Я Игорю беру козье молоко». А мои дети помещались даже в другом бараке, и я им старалась ничего не уделять, ни грамма сверх положенного. А потом этот Игорь потерял карточки. И вот уже в апреле месяце я иду как-то мимо Елисеевского магазина (тут уже стали на солнышко выползать дистрофики) и вижу — сидит мальчик, страшный, отечный скелетик. «Игорь? Что с тобой?» — говорю. «Мария Васильевна, мама меня выгнала. Мама мне сказала, что она мне больше ни куска хлеба не даст». — «Как же так? Не может этого быть!» Он был в тяжелом состоянии. Мы еле взобрались с ним на мой пятый этаж, я его еле втащила. Мои дети к этому времени уже ходили в детский сад и ещё держались. Он был так страшен, так жалок! И все время говорил: «Я маму не осуждаю. Она поступает правильно. Это я виноват, это я потерял свою карточку». — «Я тебя, говорю, устрою в школу» (которая должна была открыться). А мой сын шепчет: «Мама, дай ему то, что я принес из детского сада». Я накормила его и пошла с ним на улицу Чехова. Входим. В комнате страшная грязь. Лежит эта дистрофировавшаяся, всклокоченная женщина. Увидев сына, она сразу закричала: «Игорь, я тебе не дам ни куска хлеба. Уходи вон!» В комнате смрад, грязь, темнота. Я говорю: «Что вы делаете?! Ведь осталось всего каких-нибудь три-четыре дня, — он пойдет в школу, поправится». — «Ничего! Вот вы стоите на ногах, а я не стою. Ничего ему не дам! Я лежу, я голодная…» Вот такое превращение из нежной матери в такого зверя! Но Игорь не ушел. Он остался у нее, а потом я узнала, что он умер. Через несколько лет я встретила ее. Она была цветущей, уже здоровой. Она увидела меня, бросилась ко мне, закричала: «Что я наделала!» Я ей сказала: «Ну что же теперь говорить об этом!» — «Нет, я больше не могу. Все мысли о нем». Через некоторое время она покончила с собой».

А. П. Гришкевич записал 13 марта в своем дневнике: «В одном из детских домов Куйбышевского района произошел следующий случай. 12 марта весь персонал собрался в комнате мальчиков, чтобы посмотреть драку двух детей. Как затем выяснилось, она была затеяна ими по «принципиальному мальчишескому вопросу». И до этого были «схватки», но только словесные и из-за хлеба». Завдомом тов. Васильева говорит: «Это самый отрадный факт в течение последних шести месяцев. Сначала дети лежали, затем стали спорить, после встали с кроватей, а сейчас — невиданное дело — дерутся. Раньше бы меня за подобный случай сняли с работы, сейчас же мы, воспитатели, стояли, глядя на драку, и радовались. Ожил, значит, наш маленький народ».

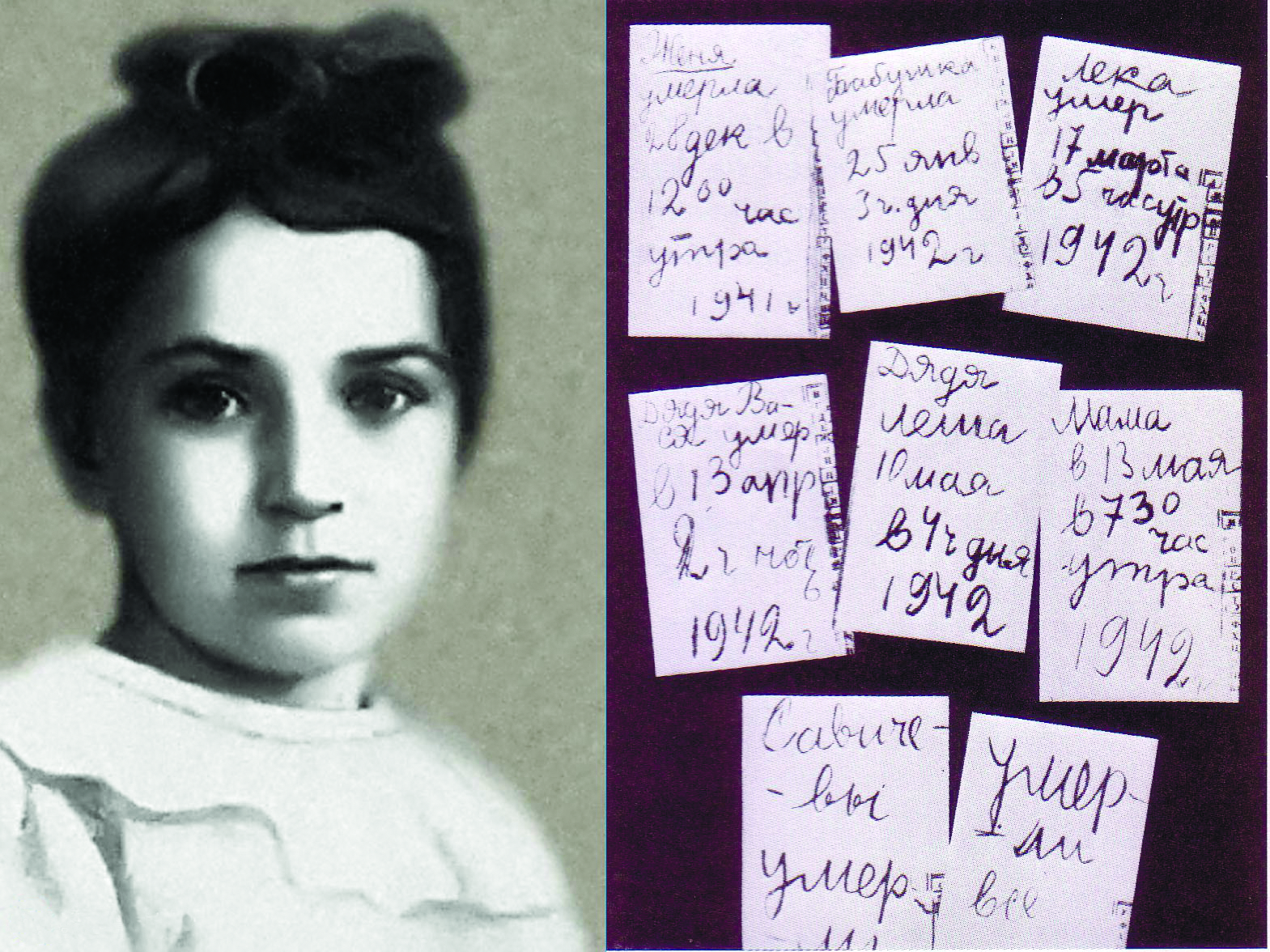

Дневник Тани Савичевой

Таня Савичева ленинградская школьница, которая вела дневник во время блокады. Оставила девять записей в дневнике на девяти листах.

28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра.

Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 3 часа дня.

Лёка умер 17 марта в 5 часов утра.

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи.

Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня.

Мама — 13 мая в 730 утра 1942 года.

Савичевы умерли.

Умерли все. Осталась одна Таня.

Таня Савичева сначала ослепла, потом сошла с ума от пережитого и умерла 1 июля 1944 года в эвакуации. Скупые строки её дневника стали обвинительным документом на Нюрнбергском процессе.

В статье использованы материалы из книги А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга» и других источников