- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 10. Исторические мозаики

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 10. Исторические мозаики

Вадим Приголовкин 28.02.2016

Вадим Приголовкин 28.02.2016

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 10

Исторические мозаики

Принцессы русские и немецкие

В одном из предыдущих номеров, мы писали о том, что русских принцесс с детства держали в ежовых рукавицах, дабы переход к жизни в небогатых германских княжествах, куда обычно им приходилось уходить за мужем, после роскоши русского двора не был для них стрессом.

А вот ещё интересные наблюдения на эту тему, сделанные Анатолием Александровичем Мордвиновым, флигель-адъютантом Николая II. Поводом послужила судьба великой княгини Марии Павловны. В 1908 году её выдали замуж за Шведского принца Вильгельма. На свадьбе в Петербурге присутствовали шведский король Густав V, шведский наследный принц Карл, принцесса Ингеборга, ну и конечно вся российская знать, начиная с самого императора. Новобрачная выделялась своей юной свежей красотой и казалась радостной. Её муж, такой же молодой, высокий, стройный был ей совсем под пару. Придворные говорили, что этот брак состоялся по сильному взаимному влечению и, глядя на молодых, ни у кого не было сомнений, что это действительно было так.

Через пару лет Мордвинов встретил великую княгиню в гатчинском парке. На вопрос, когда она собирается вернуться в Швецию, княгиня ответила, что не собирается возвращаться.

Мордвинов вспоминал: «Она была печальна, задумчива и не скрывала своих разочарований. Ей, привыкшей к нашему укладу, к русским характерам, была главным образом тяжела иноземная обстановка. Русские великие княгини и раньше с трудом привыкали к жизни на чужбине и никогда не могли слиться с нею совершенно. Иностранным принцессам, в особенности немецким, попадавшим к нам, это давалось намного легче.

В России, несмотря на её «варварство» и «татарщину», даже и в придворное окружение проникало больше душевной теплоты, народной мечтательности и неподдельного, простодушного религиозного чувства.

Екатерина II гордилась тем, что «в ней не осталось и капли немецкой крови», императрица Мария Александровна по выражению близко знавшего её поэта «обладала русской душой», императрица Александра Федоровна и её сестра великая княгиня Елизавета Федоровна сделались православными, с убеждениями и привязанностью, свойственными лишь русскому народному духу, великая княгиня Александра Петровна закончила свои дни в русском монастыре».

О расторжении брака великой княгини Марии Павловны с принцем Вильгельмом в Швеции было объявлено в конце 1913 года, в России соответствующие указы императора Сенату и Синоду вышли в начале 1914.

А заканчивает Мордвинов так: «Некоторая неудовлетворённость в семейной жизни не заставляла иностранок возвращаться на свою первоначальную родину; для русских это являлось насущной необходимостью».

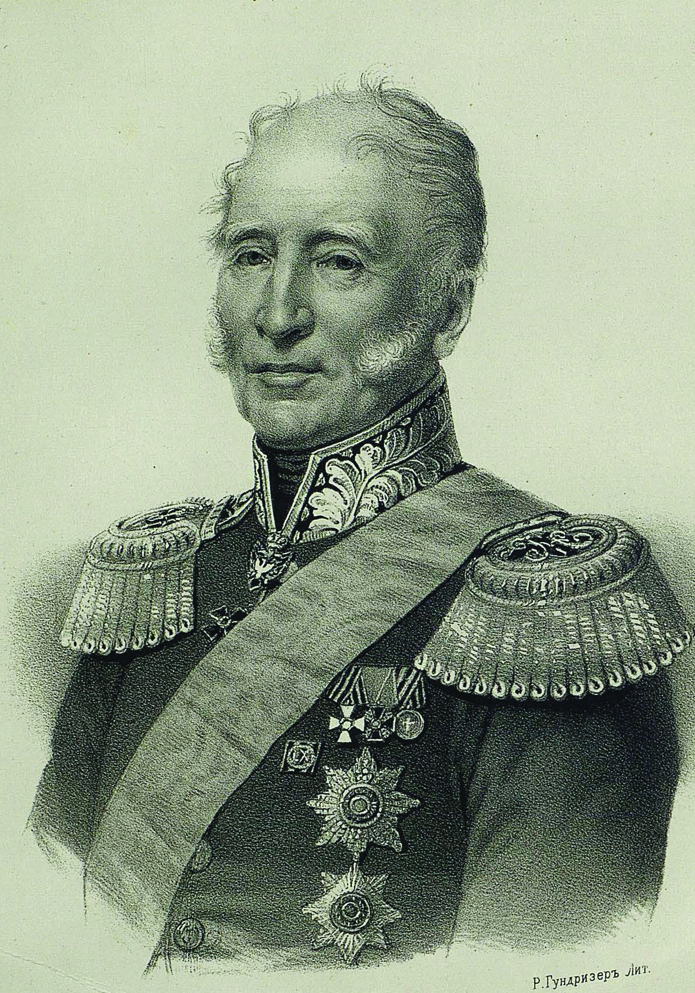

О дружбе и родстве

Саша Редигер (будущий военный министр Российской империи) на десятом году жизни осенью 1863 года поступил в младший класс частной школы в Выборге. Проучился в ней он всего один год, и память его не сохранила о ней почти никаких воспоминаний. Из друзей за этот короткий срок появился у него только один, некий Шарль Перри, сын преподавателя французского языка. Детская дружба вышла короткой, менее года: летом 1864 семья Редигеров переехала и более никаких вестей о своем приятеле Александр Редигер не имел.

Прошло 35 лет. Александр Федорович Редигер занимал высокую должности начальника Канцелярии Военного министерства Российской империи, и однажды к нему в кабинет зашел Шарль. В качестве старого товарища (тут самое место смайлику с донельзя вытаращенными глазами!) попросил похлопотать по какому-то личному его делу.

Вот так, люди, учитесь, что такое дружба!

А вот что такое родственник.

К генералу К., где-то в Европе, на перроне подошла незнакомая русская дама.

- Вы К.?

- Да.

- Тогда мы родственники. Мой внучатый племянник был женат на свояченице вашего двоюродного брата.

В общем, даже не седьмая вода на киселе. Наш современный человек зачастую и не поймет, о какой степени родства идет речь.

А у К. сомнений быть не могло, и он тепло приветствовал родного человека.

Оправдываются только салаги

Старые офицеры знают, что оправдываются только салаги и дураки. Настоящий военный на любой, даже самый несправедливый упрек начальника отвечает «есть», «так точно», «виноват».

Во время Крымской войны старый фельдмаршал Паскевич (герой войны еще 1812 года; Николай I, служивший под его началом в молодости, всю жизнь называл его «отец-командир») приехал как-то наблюдать переправу русских войск через Дунай. По закону подлости, прям на глазах фельдмаршала затонул один из понтонов наведенного через реку моста. Ну а когда ещё железяке тонуть, как не при появлении начальства! Настроение старику это не прибавило. И тут подвернулся под руку капитан флота Греве, прикомандированный к Дунайской армии. Человек умный и спокойный, к переправе он не имел никакого отношения, но в голове фельдмаршала естественно мост, вода и морской офицер слились воедино. Паскевич стал выговаривать Греве за плохую переправу. Капитан хладнокровно соглашался со всеми замечаниями главнокомандующего, повторяя за ним «Действительно дурно, ваша светлость. Совершенно справедливо, Ваша светлость, это недосмотр, неизвинительное упущение и т.п.». От каждого такого ответа фельдмаршал бесновался все больше, и наконец, окончательно впав в бешенство, вскричал:

- Да кто Вы такой!

- Прохожий, ваша светлость, - спокойно отвечал Греве.

Усмирённый фельдмаршал возвратился восвояси, взяв с собой «прохожего», которого пригласил на обед.

В первые годы царствования Николая I, кадет Морского корпуса повадились муштровать шагистикой наравне с пехотой. Однажды на репетиции какого-то парада, шагавший на фланге офицер был сбит лошадью горца конвоя. Произошло это на глазах брата императора Михаила Павловича, который послал к долго лежавшему офицеру адъютанта, спросить, не укусила ли его лошадь. «Скажите Его Высочеству, разве лошади задом кусаются?», - упавший был явно не в духе, а строй кадет разразился хохотом.

Понять всю дерзость этой выходки можно только, если помнить, например, что из этого манежа заслуженного, известного всему миру адмирала Рикорда, только возвратившегося из Средиземного моря, где он командовал эскадрой, утвердившей первые шаги греческой независимости, увезли без чувств в обмороке. Причиной послужили слова Императора, когда барабанщик забил не в такт: «Ты сегодня первый вице-адмирал, а завтра будешь матросом!».

Дисциплина, однако!

Один абзац из письма одного адмирала другому

В августе 1914 года командующий Черноморским флотом адмирал Эбергард написал письмо Морскому министру адмиралу Григоровичу. Письмо деловое, но не предназначенное для публичного оглашения. Потому интересен один абзац. Среди множества флотских забот и хлопот Эбергард сообщает министру: «О потоплении одного номерного миноносца тралящий партии я доносил. Судна не жаль, оно сломалось от ветхости при первом к нему прикосновении штевня буксирного парохода. Скорбим о потере одного унтер-офицера».

О проходимцах, мошенниках и прочих находчивых людях

В том самом городе Чугуеве, откуда в известной частушке плывёт топор, размещалось юнкерское училище. На крыше училища была башня, с часами и звоном. Когда-то, в 12 пополудни в часах открывалась двери и вдоль циферблата маршировали фигурки кирасира, драгуна, гусара и улана. Но чуть ли не с николаевских еще времен часы не работали.

Однажды, к приезду в город Александра II местное начальство решило запустить эти часы. Вызвали из Харькова часовых дел мастера. Мастер все внимательно смотрел и затребовал на ремонт много времени и еще больше денег.

Местный часовщик вызвался починить механизм за весьма небольшую сумму. Только предупредил, что работать часы будут лишь во время пребывания государя в Чугуеве.

А больше и не надо, решили отцы города, и согласились.

Часы отработали прекрасно: стрелки ходили, колокола звонили, фигурки маршировали. Всё время царского визита в часах отсидел местный часовщик, заменяя собой никуда не годный часовой механизм.

В Сибири в 1889 году нашумел случай. Объезжавший Забайкалье генерал-губернатор барон Корф, по приезде в Селенгинск, принял приглашение китайских властей заехать в пограничный китайский городок Маймачин на обед, приготовленный в его честь. Об этом узнали контрабандисты. Зная, что генерал-губернаторский тарантас таможенные чиновники осматривать не будут, решили воспользоваться случаем. Наглецы умудрились незаметно всунуть в ящик, где хранилась колёсная мазь, с десяток грязных, испачканных мазью ящичков колёсной мази, в которых вместо мази было золото. Дальнейшее было делом техники. Сам контрабандист спокойно перешёл границу под видом обычного путешественника, а по прибытии в Маймачин вызвался помочь ямщику-буряту смазать колёса тарантаса, - с понятным итогом.

К сожалению, мемуарист не сообщает, как эта история получила огласку. Известно только, что генерал-губернатор Корф долго не мог забыть, как попал в контрабандисты.

Александр Дюма во время своего путешествия в Россию услышал занятную историю про генерала Милорадовича. Как известно, тогда наши соотечественники навешали великому, но доверчивому романисту изрядно развесистой клюквы, но тем не менее.

Речь о солдатском Георгиевском кресте, которым награждали только солдат. Кавалер этого знака получал дополнительные привилегии, например, он не мог подвергаться телесным наказаниям. А еще награждённому солдату удваивалось жалование.

Милорадовичу, знаменитому кавалерийскому генералу, которого за блистательное мужество называли русским Мюратом, никогда не хватало жалования на жизнь. После кампании 1812 года на вопрос императора Александра, чем его наградить, Милорадович якобы сказал:

- Я хотел бы получить солдатского Георгия.

Император удивился такой фантазии, но не отказал.

В конце месяца Милорадович явился за месячным жалованием – и когда казначей предложил его обычные 5000 рублей, возмутился, требуя десять. На недоумение чиновника, пояснил:

- Я награждён солдатским крестом Святого Георгия, и с ним жалование удваивается;

Об этом случае, показавшемся довольно серьёзным, доложили императору, и он только тогда понял затею Милорадовича.

- Это – закон, - якобы сказал император, - платите.

О патриотизме

Ольга Кошелева была единственной дочерью очень богатых родителей. Девушка была красива: блондинка с зелёными глазами и чёрными бровями. Дед её, кстати, был одним из известных славянофилов. Но отец, занявшись откупами, запутался, понаделал долгов и был объявлен банкротом. В результате бежал за границу, в Берлин, где и умер через несколько лет. Мать с дочерью жили очень бедно.

Ольга очень талантливо рисовала, училась в художественном ателье. На какой-то выставке были выставлены её рисунки обоев, гардин и обивки мебели, за что она получила медаль. А вскоре пришло предложение из Парижа, от фабрикантов с блестящим предложением – продать эти рисунки. Девушка решительно отвечала, что ни за какие деньги не продаст, что она русская и отдаст даром у себя на Родине. Так и поступила, передав рисунки одной русской фабрике, которая в виде платы отделала по ним её комнату.

Странный поступок по нынешним временам. Говорят, минувший год оказался рекордным по количеству заявок в посольство США с просьбой о предоставлении гражданства.

О помощи ближнему

Екатерина Леонидовна Камаровская, будучи совсем молодой, 25-ти лет, была назначена помощницей попечительницы в детский приют в Москве (именовался Ксенинским – находился под патронажем великой княгини Ксении, сестры императора Николая II).

Контингент, говоря современным казённым языком, был большой - более 200 девочек. И трудный. Екатерина Леонидовна вспоминала: «Я впервые вплотную столкнулась с жизнью, с ужасающей нищетой, с грязью в буквальном и переносном смысле этого слова. Все почти воспитанницы были незаконнорожденные, внебрачные, подкидыши, или отнятые от развратных родителей. Сколько раз встречались девочки-подростки, изнасилованные отцом, или братом, или родным дядей. Сколько было случаев спасения от самоубийства! Нужны были крепкие устои нашей семьи, чтобы я могла противостоять отчаянию и сохранить веру в людей».

Учителей в приюте было 35 человек. Все работали бесплатно. Получали только чины и награды. Сама Екатерина Леонидовна за 7 лет работы была награждена золотой (малой) медалью на Владимирской ленте и большой серебряной на Станиславской ленте, и ещё Мариинским значком.

У министра народного просвещения Камаровская выхлопотала для приюта право выдавать свои аттестаты, причем курс приюта приравнивался по программам к курсу женских семинарий.

И вот стараниями этих бесплатно работающих людей из этих девочек…: «Весной, за несколько дней до выпуска, мы печатали в газетах о предстоящем выпуске наших учениц, рекомендуя их на разные должности: учительниц начальных школ, телеграфисток, продавщиц, бонн и т.д., и почти моментально они обеспечивались работой. Каждой девушке при выпуске приют выдавал деньгами 25 рублей и полное приданое, чтобы в первое время самостоятельной жизни они не нуждались в самом необходимом».

Средства на воспитанников шли от Совета детских приютов города, но их как водится, не хватало, потому своими силами устраивали то концерт, то лотерею, то благотворительный базар. «Но не могу пожаловаться на отсутствие помощи. С каждым годом я её чувствовала всё больше и больше, и потому могла принимать в приют действительно бедных сирот. Так, один из попечителей, положив после смерти своей матери капитал в банк, отдал в моё полное распоряжение все проценты от него для стипендий имени его матери…».

О Вере и Вечности

Стремление помогать ближнему зародилось у Екатерины Леонидовны не случайно. «Наша семья была семьей верующей, церковной. Мы, дети, привыкли подражать нашим родителям. Все утром и вечером всегда молились с отцом, всегда ходили с ним и мамой ко всем церковным службам, и я лично чувствовала во всем этом, кроме внутреннего общения с Богом и высшими силами, крепкое единение с родителями. Моя мать любила читать… особенно всё, что касалось, с точки зрения православия, загробной жизни и смерти. Она часто говорила, когда встречала страдание и нужду: «Неужели же нельзя немного потерпеть, когда нас всех ждет такое счастье – смерть!».

При этих словах маленькая Катя бурно восставала, что сильно огорчала мать, отец же вполне спокойно говорил: «Ей ещё рано это понять».

Отец Кати, Леонид Алексеевич Камаровский – известный юрист, профессор Московского университета, член-корреспондент Императорской Академии наук, член международного третейского суда. Его научные работы публиковались на всех основных европейских языках, многие из них актуальны до сих пор.

Долгий путь домой

Это история в своё время получила некоторую известность. По крайней мере, она нашла отражение сразу в нескольких воспоминаниях современников.

В 80-х годах XIX века, незадолго до Великой французской революции, должность Советника Российского посольства в Париже занимал Петр Алексеевич Обресков, потомственный дипломат, человек добрый, но горячий и скорый. В 1787 году Петр Алексеевич должен был покинуть Париж, выехав в Россию. Сопровождал его слуга, Михайло – тип нередкий в дворянских усадьбах того времени, плут и выпивоха, постоянно ругаемый и столь же постоянно прощаемый. Но тут он переборщил. В дороге, еще во Франции, ночью сделался у него приступ белой горячки. Сидя на козлах, он вывалил карету в кювет, потом в бешенстве грозил спутникам ножом. А когда Обресков, ругаясь, выбрался из кареты, Михайло убежал в лес. В темноту долго кричали, сперва «Мишка, вернись, убью», потом «Миша, вернись, всё прощу» - безрезультатно. «Пропал дурак» решили путники, и поехали дальше, на Родину.

Отчитавшись в столице, Обресков уехал в отпуск, в родовое имение в Нижегородской губернии. Прошёл почти год. Однажды в доме поднялась суматоха, дворня сообщила, Мишка пришёл. Сидит внизу, от горилки отказывается, пьет чай. Обресков поспешил вниз.

Русский мужик, оставленный без денег посреди Франции, вернулся домой, пройдя пешком всю Европу и пол-России. Рассказывал, как шёл. Тяжелее всего было в Германии, разделённой на множество карликовых государств. Мишка придумал: нанимался на службу в армию очередного герцога, али курфюрста. Дожидался первой оплаты, потом бежал. Главное было успеть добежать до границы мини-государства, пока не поймали – иначе каторга. Так проделывал несколько раз. Трудно было в Польше – народ прижимистый. Только о России ничего не рассказывал. Когда спросили, удивился: «Как в Россию вошел - всё просто стало. Народ свой, православный, в любой избе накормят, спать уложат, в дорогу покушать соберут. Только рассказывай, что в мире видел».

А у казака Сибирского войска путь на Родину оказался длиной в 20 лет.

Осенью 1856 года в Чуйской долине, русский отряд из 200 с небольшим казаков и 400 киргиз вступил в бой с кокандским отрядом. Ещё в начале сражения был убит командир отряда штабс-капитан Соловцев; русским пришлось тяжело, силы противника превосходили раз в 20. Но артиллерия кокандцев действовала на удивление неудачно, не причиняя никакого вреда, а все атаки противника, спешенные казаки, отбивали оружейным огнём, и удачно маневрируя своими двумя пушками. После трёхчасовой обороны, наш отряд перешел в наступление и совершенно разбил противника. В числе трофеев были взяты 7 орудий, а во время преследования к казакам от кокандцев перебежал русский пленник.

Оказалось, сибирский казак 20 лет до того, был захвачен кочёвыми киргизами и продан в Ташкенте на рынке. Вначале занимался тяжелыми работами, потом батрачил. В 1856 году узнав о приготовлениях к битве с русскими, он вступил в ряды неприятельского войска. Уча сартов стрелять, он приобрел такое доверие, что ему поручили начальствовать всей артиллерией: «оттого-то и действовала она так неудачно» - отметил начальник русского отряда в донесении по итогам сражения.

За эти 20 лет казак почти разучился говорить по-русски, даже женился, но тяга к Родине оказалась сильней. К сожалению в своём рапорте начальник русского отряда не сообщил фамилию того казака.

Источники.

-

А. А. Мордвинов «Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II»

-

Александр Редигер «История моей жизни»

-

Шестаков И. А. «Полвека обыкновенной жизни»

-

Михаил Владимирович Грулев «Записки генерала-еврея»

-

А. Дюма «Путевые путешествия в России»

-

Графиня Камаровская «Воспоминания»

-

Граф Комаровский. «Записки»

-

Недбай Ю. Г. «Сибирское казачье войско»

-

А. С. Гутан «Адмирал Эбергард. Время и судьба»