- Главная

- Разделы журнала

- Персоны

- О «Башмачкине» и не только

О «Башмачкине» и не только

Алексей Бурыкин 19.02.2021

Алексей Бурыкин 19.02.2021

О «Башмачкине» и не только

Продолжение воспоминаний драматурга и режиссёра Алексея Бурыкина о Галине Боголюбовой (начало в № 1/21, 2021), создателе и руководителе театрального агентства «Богис».

*****

Возвращаясь в поезде из Санкт-Петербурга после гастроли «Нижинского» и выйдя покурить в тамбур (апрель 1993 года: никаких «Сапсанов» в помине не было), Саша Феклистов поделился заветной мечтой: сыграть Башмачкина. «Я думаю о Башмачкине много лет...» - «Моноспектакль?» - «Да. Но я хочу понять, как он жил... живёт, как взаимодействует с тем, что его окружает... его отношение к бумаге, к перьям, которыми пишет... как он заваривает чай... как мечтает, о чём мечтает, понимаешь? Подробное житие героя, которого мы знаем со школы, но ничего о нём не знаем!» Примерно так или почти так говорил Саша (передаю смысл), и глаза его горели. Он и меня «зажёг»: как интересно вывести на сцену и оживить Гоголевского героя, который говорит в повести всего несколько фраз, да и думает путанно: «Этаково-то дело этакое... я, право, и не думал, чтобы оно вышло того... Так вот как!.. вот какое уж, точно, никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!» Всегда любил и люблю немногословные фильмы. А вот подобных драматических спектаклей не припомню. В театре такое возможно, пожалуй, только в музыкально-пластическом воплощении. Поэтому, конечно, чем более задача невыполнима, тем азарт возрастает.

С этим азартом я и пришёл в Галин кабинет. Там было шумно. У Гали часто так бывало - она примагничивала людей. В этот кабинет на втором этаже (вверх по лестнице и направо; сколько раз я взбегал туда!) приходили актёры (и не только), потому что знали: с бедой или с какой проблемой, - будешь сочувственно выслушан и ободрён. Часто слышал от актёров: «Шёл мимо театра, дай, думаю, зайду к Гале»... К ней тянуло - и ни за чем: просто увидеться, поболтать, «поржать», как сама Галя говорила: «Приходи, поржём». Её кабинет был особым местом в Ермоловском. Кто-то приходил и с радостью (ребёнок родился, роль в кино дали), и с парой бутылок вина. И тогда начинался кутёж. Печальные оставляли печаль, плачущие высушивали слёзы на жилетках коллег... Новенького пришедшего встречали ликующим гулом одобрения, и он тут же включался в весёлую театральную кутерьму. Обычно не хватало, сбрасывались, и самый молодой бежал в магазин. Разбивались на группы, активно обсуждали одну тему, перепрыгивали на другую, третью, жестикулировали, перекрикивая друг друга... Галя, восседая за столом, как на капитанском мостике и работая (да-да, в этом бедламе она постоянно что-то просматривала и писала), изредка, когда то от одной группы, то от другой к ней обращались: «Правда, Галь?», или: «Галь, я прав?», говорила неопределённо: «Ну, да-а-а...» (За ней водилась уникальная реакция на вопрос: «Как тебе спектакль?» - «Тьфу, тьфу, тьфу!»; это сбивало с толку: так... хорош спектакль или плох? «тьфу! тьфу! тьфу!» - понимай, как хочешь...). Так вот, в кабинете завлита шумели, пока Галя не прикрикивала: «Тихо, б....!» - это значило, что ей нужно срочно позвонить, нередко какому-нибудь значительному лицу. Все затихали, переходя на шёпот, пока Галя мурлыкала: «Так-то, Иван Абрамович!», «Этак-то, Степан Варламович!» После того, как телефонная трубка возвращалась на место, гул, как на стадионе в опасный игровой момент, усиливался, да так и повисал вместе с сигаретным дымом... Боголюбова обладала способностью каждую группу слышать, словно дирижёр, и, бывало, если чьё-то высказывание её возмущало, покидала пульт, энергично вмешиваясь в разговор. Коса на камень находила, но никогда разница во мнении не была для Гали определяющей в отношении к спорящей личности. Всё обуславливалось любовью: люблю эту (этого), а ту (того) не люблю. Для Гали условие достаточное. Могла что-то сказануть и о любимом, но незлобиво, опять же - любя. И любила по-настоящему, и не любила - наотмашь! с гримасой отвращения... Пример характерной, но поразившей меня Галиной реакции. После того, как Крым в 2014 году вновь стал частью России, от меня «отскочило» несколько не принявших сей факт знакомцев. Среди них и Джон Фридман, переводчик моего «Нижинского», театральный критик, знаток и почитатель Н. Р. Эрдмана (мы на телевидении даже сделали совместную передачу об этом драматурге); Джон уломал меня (при моём минимальном знании английского) авторизованно перевести и его первую пьесу «Танцевать, не умирая», написанную для его жены актрисы Оксаны Мысиной; мне посвятил роман «French letters»... Будучи на разных полюсах, мы старались не обсуждать политику, обходились без неё, иные темы главенствовали в разговорах. В общем, нас связывало серьёзное знакомство длиною в двадцать лет... И вот рассказываю Гале, что Джон самоустранился из моей жизни, даже не ответил на поздравление с днём рождения... И вдруг Галя говорит, так просто: «Значит, он тебя не любил»... Поразительная фраза, много объясняющая в Галином характере. У меня ведь и с ней на политику были разные взгляды, но никогда это не препятствовало нашей двадцативосьмилетней дружбе...

На Галином столе всегда лежал гроссбух, как мы его величали, а попросту: ежедневник. В нём были записаны не только текущие дела, но и дни рождения всех знакомых. Она никогда не забывала поздравить. Прямо-таки патриархальная черта в новейшую эпоху всеобщего невниманья друг к другу! Звонок: «Ну, ты уже родился?» Или: «А почему ещё не пьяный?», - и гы-гы-гы-гы.

Галин смех невозможно спутать ни с каким другим. Его знали все артисты Москвы, и то, что Боголюбова на спектакле, определяли по нему. Сперва одобрительное хмыканье... затем выкатывалась бойкая очередь смешков, напоминающих блеянье, а уж потом (без перехода) - звонкое радостное икание. Описание не передаёт обаяния и заразительности Галиного смеха. В Питере, после «Нижинского», в разгар гостиничного застолья Сергей Мигицко[1] говорит: «Б-б-братцы! (Он чуть заикается иногда). У меня завтра спектакль, приходите, кто может!» Могли мы с Галей. В Театре Ленсовета давали «Ты и только ты» по пьесе Стоппарда «Отражения». Мигицко был хорош! Галя, начав с хихиканий, остановиться уже не могла... Удивительно, но сдержанная питерская публика расходящимися по залу кругами заразилась Галиным смехом, и, в результате, на Серёжины реплики хохотал весь театр!.. Но было и другое. Через какое-то время после премьеры «Башмачкина» Галя решительно заявила, что - как это? - она, продюсер, ни разу (!) не видела спектакля (кроме репетиций и прогонов), и потому сегодня, наконец, как обыкновенный зритель, сядет в зале. Ну и, натурально, начала «ржать», как сама говорила, по любому поводу, который давал Саша (а для знающих театр изнутри неожиданные актёрские проявления виднее, и наблюдать их - дополнительное удовольствие). Добрые зрители сначала косились на Галю, а потом вежливо, но решительно попросили её выйти из зала...

... С думою об Акакии Акакиевиче и с азартом, коим заразил меня Феклистов, я и пришёл в Галин кабинет. Там было шумно. Я влился в шум, поняв, что поговорить не удастся. Наутро вновь вхожу - тихий, прибранный кабинетик, будто и не ходил ходуном накануне...

Когда Галя была чем-то недовольна или сомневалась, смешно кривила губы. Вот и сейчас. «Да, мне Саша сказал...» - «Что тебя смущает?» - «Я не люблю моноспектакли». – «Галь, это не будет тем, чего боишься ты... Никаких обращений в зал!.. ничего такого!.. Наш Башмачкин будет взаимодействовать с предметами: с пером, бумагой, на которой пишет, со своей шинелью, наконец! Говорить с ними...» - «Как?» - «А это уж моё дело»... Выходило, я уговаривал Галю. Но, по-моему, окончательно она решила делать второй «Богис»овский спектакль, когда познакомилась с художником. Но прежде Саша отвёз к нему меня. Сергей Якунин - рукодел, создатель необычных вещей и вещиц: конвертов с «секретиками»; многодверных шкатулок и скрипучих сундучков; кукол из проволоки, напоминающих переживших обстрел стрекоз и бабочек, с дырами в крыльях; масок с длинными носами и вовсе безносыми, - словом, каких только штукенций не навыдумывал этот уникум! Есть и предметы побольше - всё в них крутится, выскакивает, трещит и приводится в движение махом руки... Особая радость и гордость – «Кабинет Хармса» (любимый Серёжин персонаж), весь напичканный неожиданными забавностями... Когда мы с Феклистовым вышли из мастерской художника (на самом деле, простой квартиры в конце Кутузовского проспекта), Саша резюмировал: «Он сам Башмачкин». И это было правдой.

И мы повезли Серёжу к Гале. Они понравились друг другу с первого взгляда. Галя сразу стала прозывать Якунина «гением», а он её, всегда почтительно: «Галина Борисовна». На банкете после премьеры «Башмачкина» Сергей взял слово и объявил «Песню, которая исполняется раз в году во время кастрации белого бегемота», на выдуманном языке, c припевом «Йёхари - йёхари!» (в первый раз - ударение на первый слог, во второй - на третий). Исполнитель предупредил: припев «йёхари» должны проорать все присутствующие, иначе объявленного события не произойдёт... Проорали. Полюбившуюся «песню» Галя просила Серёжу исполнять всегда, что он, чуть поломавшись для вида, с удовольствием и делал, потому что знал слова только он...:) Разудалое «Йёхари!» неслось над Москвой всякий раз, когда «Богис» собирался.

В общем, в нашей команде появился художник, и мы - Саша, Игорь Золотовицкий[2], Сергей и я - сели обсуждать будущий спектакль. Поначалу в сходках принимал участие и Олег Меньшиков, но вскоре отвалил в Париж, вновь играть роль Есенина (за которую, к слову, в Англии получил премию Лоуренса Оливье), - на сей раз в театр «Комеди Франсез». В программке «Башмачкина» Олег указан, как один из «сочинителей спектакля», и это не просто дань уважения: своей придумкой он подтолкнул нас к ключевому решению пространства. Когда обсуждалась квартирка, в которой живёт Акакий Акакиевич (кстати, никак не описанная Гоголем), Олег предложил сделать небольшую дверцу, всегда запертую. А в день, когда у Башмачкина появляется обнова, дверца поддаётся, и за ней распахивается огромное пространство, в которое, иллюзорно даря ему радость новизны, герой попадает, и где, спустя непродолжительное время, происходит кража его пошитой шинели... А так как выработанная концепция спектакля состояла в том, что «синица в руке лучше журавля в небе», пространство это для Башмачкина - запретное... Попав в него, он пропадает, теряя покой, новую шинель, жизнь... Словом, «пропащее» пространство, от «пропади пропадом». Новизна в данном случае (пошив шинели, а, в принципе, любое изменение (улучшение) жизни) несёт смерть. В спектакле никакой дверцы не было, но рядом с крошечным «пятачком», на котором ютился Акакий Акакиевич (собственно, его каморкой), зияло тёмное пространство, где висели огромные чужие шинели в два человеческих роста. Сюда ступал Башмачкин единственный раз, когда хвастал своей обновой, и здесь же терял её...

В основном, собирались дома у Саши, и говорили, говорили, говорили... каждому надо было выговорить своё понимание повести, и прийти к общему знаменателю. Название спектакля определилось сразу. Многообъёмное «Шинель» Гоголя было отвергнуто. «Башмачкин» - о Башмачкине. При этом Саша настаивал, чтобы наш Акакий Акакиевич ни в коем случае не походил на героя Норштейна[3]. Мы не делали его жалким; напротив, он был самодостаточен, - до того, как не втемяшивалась ему мысль о новой шинели, - и счастлив занятием, для которого родился. «... он служил с любовью. Там, в переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его». Старая шинель сделана была... из крафтовой бумаги (замечательная придумка Якунина; больше того - основой являлись невостребованные афиши «Нижинского»!), нам являлся бумажный человек, который от рождения должен остаться таким, каким, - как сказано в летописи, - «тебе Бог быть повелел», не хоти большего, довольствуйся малым... В 1994 году идея спектакля сильно расходилась с навязываемой тогда обществу идеологией...

Сцены из спектакля.

Петрович, «портной, живший где-то в четвёртом этаже по чёрной лестнице, который... занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, - разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия», - этот Гоголевский Петрович был нами исключён. Как и все прочие персонажи повести, которые в спектакле существовали отражённо. Кстати, на сцене находился один Феклистов, а за сценой работали несколько человек постановочной части: мало того, что обратная сторона квартирки - присутственное место, где трудился Башмачкин[4], а, значит, было придумано, как конструкция проворачивалась, так ведь и весь окружающий героя материальный мир дышал: из полок выпадали листы бумаги, подпрыгивал «нагретый» самовар и даже полз по стене огромный бумажный таракан, всегда восхищавший зрителей...

Всё это придумывалось, увы, опять без режиссёра, как на «Нижинском». Помощь Золотовицкого Саше касалась, скорее, актёрского существования в непростой форме моноспектакля... Феклистов, будучи в Германии, познакомился с неким Питером Хейнце (употребляю местоименное прилагательное, поскольку даже сегодня, в эру википедийного всезнайства, не нашёл это имя на просторах интернета), который был, по словам Саши, отличным преподавателем актёрского тренинга (и, возможно, удачно продолжает делать это и по сей день). Актёрский организм - как ртуть, вечно подвижен, в поисках нового, иногда - новенького... Думаю, Саша, как артист ищущий, не стоящий на месте, элементарно очаровался предложенными техниками, когда занимался ими с Хейнце. И это имя всплыло среди претендентов на роль режиссёра (а были ли другие? - и не вспомню). Безконечно доверяющая своим артистам Галя пошла на риск, и Питер Хейнце прилетел к нам. Уже на первых репетициях обнаружилась пропасть между русским героем и немецким пониманием его. Поговорка «что русскому хорошо, то немцу смерть» как нельзя лучше характеризует происходившее на сцене театра «Ковчег», где мы репетировали.

Врезался в память спор Саши и Питера о реакции Башмачкина на издевательства. Напомню: «Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьёт его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» - и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». О, это был спор философский! Вспомнилась, естественно, вторая заповедь Христа «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф, 22-39). Саша говорил, что за подобной реакцией Башмачкина «просвечивает» именно «возлюби ближнего». Немец настаивал: акцент в заповеди на «как самого себя»... День не задался, разошлись, друг друга не поняв. Да и дальше расхождение с первоначальной Сашиной идеей и тем, что предлагал «режиссёр», увеличивалось... Саше было не по себе: его выбор был очевидно ошибочен. Для всех. Команда сочувствовала ему. Ситуация накалялась. На просьбу Питера изменить фонограмму, взбунтовался звукорежиссёр Коля Никитин, любовно выстраивавший её два месяца, прямо заявив: «Господин Хейнце, я сделаю это только тогда, когда об этом меня попросит Галина Борисовна, продюсер спектакля». Устроили прогон для Боголюбовой, по окончании которого она вынуждена была констатировать, что задуманное с реализованным разошлись кардинально, и в таком виде спектакль выпущен быть не может. Питер попытался сопротивляться: мол, он, как режиссёр, отвечает за всё. «Не-е-е-е-ет», - угрожающе засмеявшись, произнесла продюсер. Отповедь Гали была однозначной: это её агентство, созданное для того, чтобы воплощать замыслы любимых ею артистов; это её знают здесь; это она в прошлом году выпустила спектакль «Нижинский», «взорвавший» театральную Москву, поэтому именно на ней полная ответственность и за «Башмачкина»... Галя добавила, что оставляет Питеру весь гонорар, потому что (опять-таки) приняла решение позвать его на постановку она, и никакие возражения и в этом пункте не принимаются. День был тяжёлым, договорились встретиться завтра (уже без Хейнце), чтобы решить, что и как делать дальше...

Верхний ряд: Паша Шульман - рабочий сцены; Олег Кондаков - завпост; Марина Брыкова - реквизитор; Марина Классен - помреж; Галя Боголюбова;нижний ряд: Николай Никитин - звукорежиссёр; Саша Феклистов; Игорь Золотовицкий; Дима Пономарёв – звукорежиссёр.

Саша, чувствуя вину и перед Галей (страдая и многократно извиняясь перед ней), и перед Питером, сделал в тот вечер единственно возможный жест в отношении человека, которого привлёк в эту работу: пригласил его выпить. Для храбрости захватив и меня. Саша был щедр: купил хорошего пива и несколько огромных фаланг камчатского краба. «Пировать» пошли в свободную на данный момент квартиру Сашиной тёщи на Новом Арбате. На кухне пулевые отверстия в стене и на холодильнике напоминали о трагедии октября 93-его...

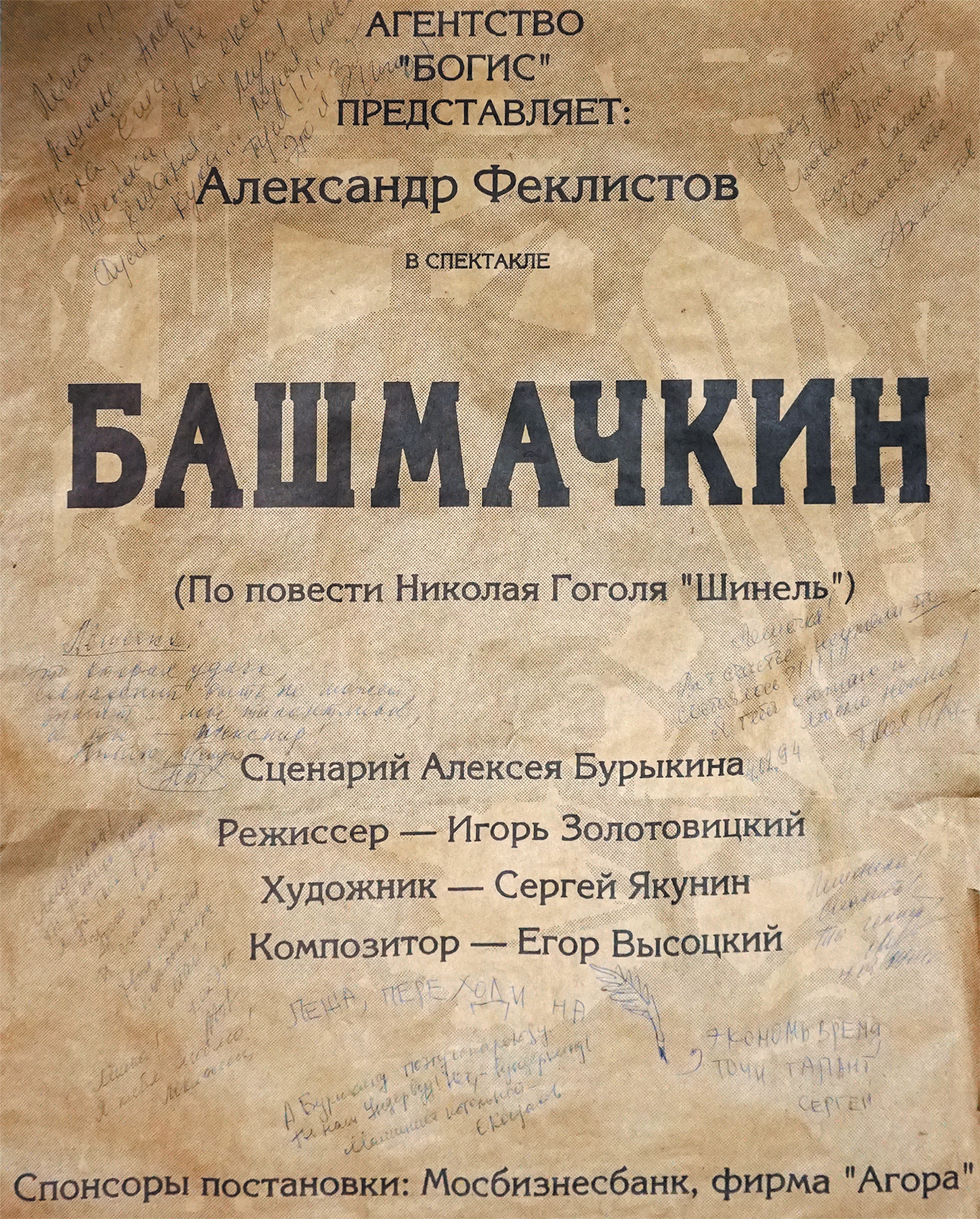

... Все вздохнули с облегчением: волевым решением Гали из команды был удалён чуждый элемент. Увы, но так. И Петер Хейнце исчез с нашего горизонта. До премьеры оставалось всего ничего, в качестве «выпускающего режиссёра» был призван Золотовицкий; он «подтянул» МХАТ-овского мастера по свету Ефима Удлера; друг Саши и Игоря Егор Высоцкий написал страшное танго для сцены восторга Башмачкина новою шинелью и потерей её, - в общем, работа закипела в кругу близких и своих. И Саша преобразился: казалось, будто он сдерживал в себе того самого Башмачкина, которого хотел сыграть, а теперь свободно и ярко демонстрировал накопленное... Пришлось из уже напечатанного тиража афиш изымать Питера Хейнце (он значился «режиссёром-постановщиком», а Золотовицкий – «режиссёром»), так что особого труда это не составило, кроме того, что Галины помощницы потратили ночь, из каждой афиши аккуратно вырезая строку, а потом склеивая «сценарий Алексея Бурыкина» с «режиссёром Игорем Золотовицким»: осталась едва заметная полоска...

Искался и не находился финал спектакля. Нам было понятно, что так называемая вторая часть повести о Башмачкине, где «суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь», - для нашего «сюжета» неприемлима... (Вспомнился рассказ Виталия Яковлевича Виленкина[5] о том, как великолепно читал «Шинель» Заманский[6], но заканчивал всегда на смерти Акакия Акакиевича, считая, что послесловие о «мертвеце-чиновнике» противоречит Православию). Наш же Башмачкин просто не мог быть мстителем. И в один прекрасный день нам стало ясно, что наш финал - это вознесение героя...

После премьерного спектакля ко мне «подлетел» давний приятель, театральный критик Саша Соколянский с просьбой дать почитать «сценарий для театра» (так я именовал то, что написал). «Как ты его разговорил?» - был вопрос. Акакий Акакиевич ведь «изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения»... Но драматический театр не может быть пантомимой! И ещё на этапе осмысления замысла, в июне, я отправился в «Ленинку» (прозвище осталось, хотя Библиотека за год до этого и была переименована в Российскую Государственную). Гоголь писал повесть в 1839-42 годах, и вот этот период интересовал меня. По крупицам собирал я газетные объявления, вчитывался в казённый язык прошений, коллекционировал названия производств и компаний. Таким образом, в сценарии появились конкретные тексты, которые переписывал Башмачкин, для прилежности произносимые им вслух. Саша изумительно добавлял ещё и отношение своего персонажа к тому, что переписывал! Также в начале спектакля, при рождении героя, ангельским детским голосочком сквозь завывания северного ветра прорывалась русская азбука: «аз, буки, веди, глаголь, добро...», что уже непосредственно в действии «аукалось» тем, что каждая буковка, выводимая старательным Башмачкиным, имела своё название и свой характер. Персонаж общался с буквами, словами и фразами, которые писал. А также с конторкой, бумагой, перьями и иными предметами на сцене. Ну, и, конечно, живший в одиночестве, он разговаривал сам с собой, у него хозяйка, например, «жужжала, как муха»... А с новой шинелью был прямо-таки непродолжительный, но страстный роман...

В отличие от «Нижинского», критики, год назад будучи слепыми, на этот раз были не просто благосклоннее ко мне, а, казалось, пелена спала с их глаз и они, наконец, увидели суть (привожу наиболее хвалебный отзыв): «Прежде всего, поражает сама пьеса, филигранно вылепленная из гоголевского слова, гоголевской идеи, гоголевского настроения, гоголевской атмосферы. Минимальный диалог, как и авторская речь, ёмко и образно переведён в нешибко разговорчивый монолог. Взято самое необходимое, но как оно, необходимое, звучит!» (Наталья Лагина, газета «Вечерний клуб», 15.02.1994). Увы, у меня не сохранился экземпляр сценария: много позже нашего спектакля дал одному заинтересовавшемуся актёру, он не вернул...

«Башмачкин» и в Питере побывал, и в Петрозаводске... Саша за роль получил «Золотую маску»... Кажется, были и ещё призы...

А у меня впереди - ещё работы с Боголюбовой. Об этом - в следующем номере.

Очерк печатается в авторской орфографии.

[1] С. Г. Мигицко - актёр, народный артист России, в Театре им. Ленсовета служит всю жизнь.

[2] И. Я. Золотовицкий - актёр, заслуженный артист России, ныне - ректор Школы-Студии МХАТ.

[3] Режиссёр мультипликационного кино Юрий Борисович Норштейн с 1981 года работает над фильмом «Шинель», который несколько раз был публично показан в разных временных версиях.

[4] «В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий...», - так начинается повесть Н. В. Гоголя «Шинель».

[5] Виталий Яковлевич Виленкин (1911-1997) был личным секретарём В. И. Немировича-Данченко и В. И. Качалова, преподавал в Школе-Студии МХАТ «Теорию стиха» и «Практикум по стиху».

[6] Владимир Петрович Заманский - актёр, народный артист России, самая заметная кинороль - полицай Лазарев в картине Германа «Проверка на дорогах».