- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Горячие точки бывшего СССР

Горячие точки бывшего СССР

Павел Круглов и Елена Горьканова 4.05.2016

Павел Круглов и Елена Горьканова 4.05.2016

Горячие точки бывшего СССР

СССР, не что иное, как Союз Советских Социалистических Республик, коих в разные годы насчитывалось от 4 до 16-ти. Подобное территориально-экономическое деление предложил Ленин (Ульянов). В сентябре 1922 года он предложил идею создания государства на принципах федерации. Первоначально предлагалось такое название - Союз Советских Республик Европы и Азии, позже было изменено на СССР. Вхождение в союз должно было стать осознанным выбором каждой суверенной республики, основанным на принципе равноправности и независимости, при общих органах власти федерации. В. И. Ленин считал, что многонациональное государство необходимо строить, опираясь на принципы добрососедства, паритетности, открытости, уважительности и взаимопомощи.

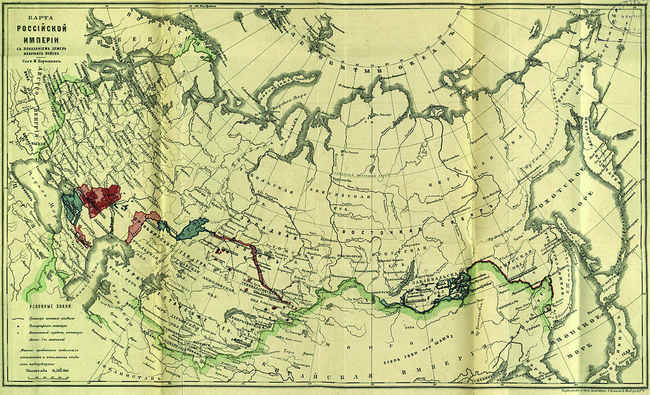

Российская империя до революции делилась на территории несколько иначе. Территория России делилась на уезды (прежние княжеские земли, уделы, приказы, разряды, чети). Их число, по данным В. Снегирева, в XVII в. составляло 166, не считая многих волостей (волость – не имеет ничего общего с нынешними областями, а скорее соответствует сельским поселениям) - некоторые из них по своим размерам фактически были близки к уездам.

Ситуацию изменила реформа Петра I. Указом императора от 18 декабря 1708 г. территория Российской империи была разделена на 8 огромных губерний. Московская включала в себя территорию нынешней Московской области, значительные части Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Ивановской, Костромской областей. Ингерманландская - нынешние области Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую, южные части Архангельской, запад Вологодской и Ярославской областей, часть нынешней Карелии (эта губерния в 1710 г. была переименована в Санкт-Петербургскую). Архангелогородская - нынешние Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую области, часть Костромской области, Карелии и Коми. Киевская включала в себя Малороссию, Севский и Белгородский разряды, части нынешних Брянской, Белгородской, Орловской, Курской, Калужской, Тульской областей. Смоленская охватывала нынешнюю Смоленскую обл., части Брянской, Калужской, Тверской, Тульской областей. Казанская - все Поволжье, нынешнюю Башкирию, Волго-Вятку, части нынешних Пермской, Тамбовской, Пензенской, Костромской, Ивановской областей, а также север Дагестана и Калмыкию. Азовская губерния включала восточные части нынешних Тульской, Рязанской, Орловской, Курской, Белгородской областей, полностью области Воронежскую, Тамбовскую, Ростовскую, а также части Харьковской, Донецкой, Луганской, Пензенской областей (центром был город Азов). Сибирская губерния (с центром в Тобольске) охватывала всю Сибирь, почти весь Урал, части нынешних Кировской обл. и Республики Коми.

В 1713 г. из вновь присоединённых на северо-западе земель была образована Рижская губерния. В связи с этим, Смоленская губерния была упразднена, а её территория разделена между Рижской и Московской губерниями. В январе 1714 г. из северо-западных частей огромной Казанской губернии была выделена новая Нижегородская губерния, а в 1717 г. из южной части Казанской губернии образована новая Астраханская губерния (в нее входили Симбирск, Самара, Саратов, Царицын, Гурьев, Терская обл.). По состоянию на 1714 г. империя делилась на 9 губерний.

К перечисленным 8 губерниям постепенно, иногда из присоединённых новых земель, а иногда путем деления существующих, добавлялись новые. Так например, на карте Российской империи появились Новгородская, Симбирская, Иркутская губернии. На юге из Новосербского поселения была учреждена Новороссийская губерния (центр - Кременчуг), а на Левобережной Украине - Малороссийская. А в 1765 г. из южной части Белгородской и Воронежской губерний (районов Слобожанщины) была сформирована новая Слободско-Украинская губерния с центром в Харькове.

После первого раздела Польши в 1772 году в Российской империи из вновь присоединенных земель были созданы 2 новые губернии - Могилёвская и Псковская. Во вторую были включены 2 старые провинции Новгородской губернии (Псковская и Великолуцкая), а также две новые - Двинская (Польская Лифляндия) и Полоцкая из земель бывшего Витебского воеводства. В конце того же года к новой Псковской губернии была присоединена Витебская провинция Могилёвской губернии.

7 ноября 1775 г. Екатерина II подписала закон «Учреждения для управления губерний», в соответствии с которым размеры губерний были уменьшены, их число увеличено вдвое, ликвидированы провинции (в ряде губерний внутри них были выделены области) и изменена нарезка уездов. В среднем в губернии проживало 300-400 тыс. чел., в уезде - 20-30 тыс. чел. За этот период были образованы 40 губерний и 2 области на правах губернии, в них было выделено 483 уезда.

Непосредственно перед событиями 1917 года административно-территориальное деление Российской Империи было трёх видов.

1. Губернии Российской империи.Этот тип был характерен для территорий, на которых проживало в основном русское население, а также Прибалтики, Закавказья, Туркестана.

На этих территориях при наличии управленческой системы унитарного государства (генерал-губернаторства) имелись и органы самоуправления: сначала сословного, а позже - земского. Эти структуры занимались вопросами местного самоуправления, и их существование было вполне совместимо со структурами унитарного государства, так как их функции не пересекались. Так, в Прибалтике действовали органы местного бюргерства - городские магистраты, а также приходские собрания, конвенты, ландтаги и комитеты. В самой России вопросами местного самоуправления занимались земства.

Нерусское население пользовалось широкими правами и участвовало в управлении в тех губерниях, в которых оно составляло большинство. Так, значительные права были даны различным сословиям Закавказья: грузинские дворяне получили права русских дворян, знать за участие в военных действиях получала высокие чины и должности в центральных и местных органах власти Империи. Широкие права имело высшее мусульманское сословие Закавказья. Поэтому нет оснований для суждений о дискриминации нерусского населения.

2. Автономии Российской империи.Второй тип управления в унитарной России представляли собой автономии Польши и Финляндии. Польша имела собственную Конституцию и законодательную власть - Сейм, который состоял из Короля (российский император), Сената и Посольской избы. Финляндия также имела свои органы власти и управления, свою судебную систему. Ее законодательство было обособлено от законодательства Российской империи.

3. Протектораты Российской империи.Этот тип управления заключался в политике протектората. Российская власть имела договоры о покровительстве с Хивинским ханством, Бухарским эмиратом и Урянхайским краем (нынешняя Тува). В обмен на покровительство российской власти передавались права внешних сношений и военной защиты этих территорий, а русские купцы получали права на льготную торговлю.

Революция изменила всё, перемешала народы, стёрла прежние границы и создала новые, разожгло пламя гражданской войны, в которой люди сгорали как щепки.

С уничтожением центральной власти в регионах возникли сепаратистские настроения. О своей независимости, в разное время,заявили Украина, Донская Республика со столицей в Новочеркасске, была создана Дальневосточная республика, Баку и Архангельск оккупировали войска Антанты (Америка, Англия, и чуть-чуть Франция), Финляндия под предводительством царского генерала Маннергейма стала самостоятельной страной. И все это не говоря о результатах Брест-Литовского мира, по итогам подписания которого Россия потеряла западную Украину, Белоруссию (вплоть до Минска), Польшу, Прибалтику, часть земель на Кавказе – Батумскую и Карсскую области. В последствии многое удалось вернуть, но многое осталось утерянным безвозвратно.

СССР был создан 30 декабря 1922 годапутём объединения РСФСР (Россия), УССР (Украина), БССР (Белоруссия) и ЗСФСР (Грузия, Армения, Азербайджан). 18 декабря 1922 г. Пленум ЦК принял проект Союзного договора, а 30 декабря 1922 г. был созван I съезд Советов. На съезде Советов с докладом об образовании Союза Советских Социалистических Республик выступил Генеральный секретарь ЦК большевистской партии И. В. Сталин, зачитав текст Декларации и Договора об образовании СССР. 31 января 1924 г. II съезд Советов утвердил Конституцию СССР. Были созданы союзные наркоматы, ведавшие внешней политикой, вопросами обороны, транспорта, связи, планирования. Ведению верховных органов власти подлежали, кроме того, вопросы границ СССР и республик, прием в Союз. В решении остальных вопросов республики были суверенны. В течение 1920-1930-х гг. в состав СССР вошли: Казахская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР. Из ЗСФСР (Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики) выделились и образовали самостоятельные республики в составе СССР Грузинская ССР, Армянская ССР и Азербайджанская ССР. Молдавская автономная республика, входившая в состав Украины, получила статус союзной. В 1939 г. Западная Украина и Западная Белоруссия были включены в состав УССР и БССР. В 1940 г. в состав СССР вошли Литва, Латвия и Эстония.

К 1985 году СССР был второй по экономической и военной мощи мировой державой. В социальной сфере также не было никакой национальной напряжённости и тем более кризиса, все народы жили единой дружной семьёй, была полная уверенность в завтрашнем дне.

Горбачёвская перестройка, снявшая все запреты, принесла массовые публичные выступления на национальной почве.

Первым в этом плане о себе заявил Казахстан. В декабре 1986 году в Алма-Ате произошли массовые волнения студенческой молодежи, переросшие в волнения на национальной почве.

Недовольство молодежи вызвало назначение первым секретарем ЦК Компартии Казахстана русского Колбина Геннадия Васильевича вместо отправленного в отставку казаха Кунаева Динмухамеда Ахмедовича. Но на самом деле, они имели более глубинную природу.

В советский период в Казахской ССР параллельно развивались два основных этноса: казахи и русские. Русскоговорящее население, достаточно многочисленное и в своё время, создавшее всю промышленную инфраструктуру Казахстана, было сосредоточено в крупных городах. Казахи в основном жили в небольших городах и деревнях.

ЦК КПСС, проводя в Казахстане кадровую политику, сделал ставку на русскоязычных. Считалось нормальным назначение на руководящие посты русских, не имевших никакого отношения к республике и не знавших язык и историю Казахстана. Казахи воспринимали это как русификацию республики. Молодая национальная элита не хотела мириться с таким положением. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало назначение Колбина.

Выступления начала небольшая группа казахской молодёжи, которая 16 декабря вышла на улицы Алма-Аты с требованиями отставки Колбина. Москва дала указание разогнать демонстрантов. В ответ 17 декабря на площадь имени Брежнева перед зданием ЦК КП Казахстана вышли уже толпы молодёжи, возглавляемые активными национал-патриотами.

Далее в течение двух дней в Алма-Ате и Караганде продолжались беспорядки, которые были подавлены силами армейских подразделений. О размахе беспорядков говорят следующие цифры: правоохранителями было задержано 8500 человек, тяжёлые телесные повреждения получили более 1700 человек. Погибло три человека, а 99 были осуждены и приговорены к различным срокам заключения.

Конфликт в Нагорном Карабахе внезапно разразился в 1988 году: депутаты автономной области приняли заявление от 20 февраля 1988 года о выходе области из состава Азербайджана и присоединениик Армении. Отказ союзных и азербайджанских властей вызвал демонстрации протеста армян не только в Нагорном Карабахе, но и в Ереване.

Сама проблема Карабаха существовала задолго до 1988 года, когда она была манифестирована как проблема волеизъявления народа Нагорного Карабаха. Вопрос о Нагорном Карабахе связан с происхождением самой НКАО и с дипломатической историей начала 20-х гг., когда она возникла. Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК, или, с 1937 г. НКАО) в составе АзССР была образована в июле 1923 г. Первая стадия этого спора ознаменовалась декларацией Азревкома от 30 ноября 1920 г., признававшей спорные районы Зангезур и Нахичевань частью Советской Армении и предоставлявшей Нагорному Карабаху, большую часть населения которого составляли армяне, право на самоопределение. Это решение было подтверждено Наримановым декабря 1920 г. на торжественном заседании Бакинского Совета. На том же заседании Орджоникидзе прямо заявил о вхождении Нагорного Карабаха в состав Армении; то же сделал Сталин в «Правде» от 4 декабря 1920 г. Решение карабахского вопроса в пользу Армении было далее подтверждено постановлением пленума Кавбюро ЦК РКП(б) от 3 июня 1921 г. Однако окончательное решение было принято на другом пленуме того же Кавбюро, состоявшемся 5 июля 1921 г.: включить Нагорный Карабах в состав Азербайджана, «предоставив ему широкую областную автономию». Образование НКАО не удовлетворило ни местных армян, ни азербайджанцев. Армяне считали ненормальным образование по соседству с Арменией отдельной автономной области, почти целиком населенной армянами. Азербайджанцы возражали против того, что из их территории было выкроено отдельное образование с ранее не существовавшими административными границами, управление которым целиком сосредоточилось в руках местных армян.

Все 65 лет существования НКАО карабахские армяне чувствовали себя объектом различных ограничений со стороны Азербайджана. Основная причина недовольства заключалась в том, что азербайджанские власти умышленно вели дело к разрыву связей области с Арменией и проводили политику культурной деарменизации региона, планомерного заселения его азербайджанцами, выдавливания армянского населения из НКАО, пренебрегая при этом его экономическими нуждами.

Во времена Советского Союза любые территориальные споры пресекались на корню, но Перестройка и Гласность, дали определенную свободу действий, выразившуюся в открытых сепаратистских призывах представителей разных регионов.

Но вернемся в 1988 год. После первого прямого столкновения между азербайджанской толпой и армянскими жителями под Аскераном (как результат неприятия декларации депутатов НКАО), в ходе которого около 50 армян было ранено и двое нападавших - азербайджанцев были убиты, заместитель Генерального прокурора СССР А. Катусев, выступая 27 февраля по центральному телевидению, сообщил об убийстве двух азербайджанских юношей, особо подчеркнув национальность погибших. Это выступление, возможно, послужило катализатором. Спустя несколько часов в Сумгаите в 25 км от Баку начался армянский погром. Погром, очевидно подготовленный за несколько месяцев до того и отмеченный невиданной жестокостью, продолжался три дня при полном попустительстве органов азербайджанской милиции. Милиция и «Скорая помощь» на телефонные звонки не отвечали. Руководящие работники КП Азербайджана принимали участие в митингах, предшествовавших бесчинствам, а один из местных партийных боссов даже шел во главе толпы. Более того, в 1988 г. машина КГБ с её сетью осведомителей ещё функционировала, из чего явствует, что Баку, если не КГБ в Москве, был в курсе подготовки к погрому. Советские (русские) войска, включая находившиеся в самом Сумгаите, по-видимому, получили строгий приказ не стрелять. Лишь на третий день убийств советские воинские части, наконец, вошли в город, и формально арестовали нескольких маловажных фигурантов. А дело было передано в суд, который отреагировал формально, квалифицировав произошедшее, как хулиганство.

Конфликт на этом не был исчерпан. Продолжались митинги, НКАО приняло решение о выходе из Азербайджана, которое последний, конечно же, отменил. В Армении был создан комитет «Карабах». В общем власти обоих республик при попустительстве Кремля. Конфликт постоянно подогревался, ненависть между Азербайджаном и Арменией возрастала, и уже к концу 1988 года Азербайджан покинуло около 200 тысяч армянских беженцев, но и из армянских районов совместного проживания армян и азербайджанцев, началась насильственная высылка последних. Не обошлось без жертв.

Все действия Москвы, в период 1988–1991 гг, с одной стороны укладываются в логику запоздавшей реакции, и формально были направлены на ликвидацию очагов насилия, однако по факту, лишь разжигали межнациональную ненависть, делая ситуации необратимой.

В 1991 году, сразу после Путча в Москве, 31 августа Верховный Совет Азербайджана принял декларацию о восстановлении независимой Республики Азербайджан, т.е. той, что существовала в 1918-1920 гг. Для армян это означало, что правовая основа автономного статуса НКАО советской эпохи теперь отменялась. В ответ на провозглашение независимости Азербайджана карабахская сторона провозгласила Нагорно-Карабахскую республику (НКР). Это было сделано 2 сентября 1991 г.26 ноября 1991 г. Верховный Совет Азербайджана принял закон, отменяющий автономию Нагорного Карабаха. 10 декабря Верховный Совет НКР, состоящий исключительно из представителей армянского населения, объявил о своей независимости и о выходе из состава Азербайджана на основании результатов референдума, проведенного среди армянского населения. Армения, оказывающая поддержку Нагорному Карабаху, политически не признала его отделения от Республики Азербайджан до сих пор.

Война длилась с 1990 по 1994 года. Воевали – Азербайджан против сил Нагорного Карабаха поддержанных частями армии Армении. Артиллерией и авиацией было разрушено множество населенных пунктов, дорог. Несколько тысяч людей погибло с обеих сторон. В 1994 году Азербайджан понес большие потери и потерпел несколько поражений, и на спорных территориях, по согласию сторон ввели миротворческие войска, в основном контингент российской армии. Конфликт был заморожен.

Однако в ноябре 2015 года, Азербайджан, недалеко от своих границ, сбил вертолет, принадлежащий Нагорному Карабаху. Вертолет был один, нанести какой либо ущерб, он не мог чисто физически, значит причина политическая. Что не удивительно, зная, что на стороне Азербайджана незримо выступает Турция. После данного инцидента конфликт разгорелся с новой силой, и сейчас его пытается потушить международная дипломатия.

Конфликт между Приднестровьем и Молдавией начался тоже с ожесточенной борьбы с русским языком на территории, где преимущественно проживает русскоязычное население. 16 февраля 1989 года от имени Союза писателей Молдавии был опубликован законопроект «О функционировании языков на территории Молдавской ССР». Согласно проекту, родители лишались права выбора языка обучения детей, а за использование в официальном общении иного языка, кроме государственного, предусматривалась административная и, в ряде случаев, уголовная ответственность. 30 марта 1989 года был опубликован законопроект «О государственном языке», подготовленный рабочей группой Верховного Совета МССР, в котором единственным государственным языком провозглашался молдавский.

В ответ на это на промышленных предприятиях Приднестровья создаются советы трудовых коллективов, которые организуют массовые забастовки, требуя проведения референдума по этому вопросу, что было отвергнуто Кишинёвом. С этого момента нарастание национального движения в Бессарабии, прежде всего в Кишинёве, стало подталкивать возникновение и рост движения за создание приднестровской автономии. В январе-октябре 1990 г. в населенных пунктах левобережья, а также в городе Бендеры, расположенном на правом берегу Днестра, проводились туры голосования, названные позже референдумом. В них участвовало почти 80% граждан, имеющих право голоса, и 96% из них поддержали создание Приднестровской республики. В Кишинёве эти референдумы были объявлены незаконными. Летом 1990 г. произошло обострение обстановки как в самой Молдове, так и в отношениях между Кишиневом и Приднестровьем. Депутаты от Приднестровья покинули Верховный Совет МССР, который 23 июня 1990 г. принял декларацию о независимости Молдавской ССР. В ответ 2 сентября 1990 г. в Тирасполе 2-й съезд депутатов всех уровней Приднестровья провозгласил создание Приднестровской Молдавской ССР (ПМССР) в составе СССР.

Молдавия стремилась к скорейшему выходу из состава СССР. ПМР наоборот, желало остаться в составе единой страны. Окончательное размежевание произошло во второй половине 1991 года. Сразу же после провала ГКЧП, 27 августа 1991 г. Верховный Совет Молдавии объявил о незаконности всех юридических актов, начиная с актов 1775 г., по которым Молдавия или её части (прежде всего Приднестровье) входили в состав России или СССР.

В свою очередь, 1 декабря 1991 г. в Приднестровье состоялись выборы Президента ПМССР и референдум о независимости Приднестровской Молдавской Республики. В них участвовало 78% жителей, имеющих право голоса, за независимость высказалось почти 98% голосовавших.

Уже осенью 1990 года начались вооруженные стычки между войсками Молдовы и Самопровозглашённой Республики. В основном они имели локальный характер и территориально касались переправ через Днестр. Обе стороны конфликта интенсивно вооружались, используя склады 14 армии бывшего СССР. Наиболее сильные боевые действия имели место с марта по август 1992 года.

7 июля в регион прибыли полномочные представители президента России, которым удалось достичь соглашения о прекращении огня, и 21 июля в Москве Б. Ельциным и М. Снегуром в присутствии И. Смирнова было подписано соглашение «О принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».

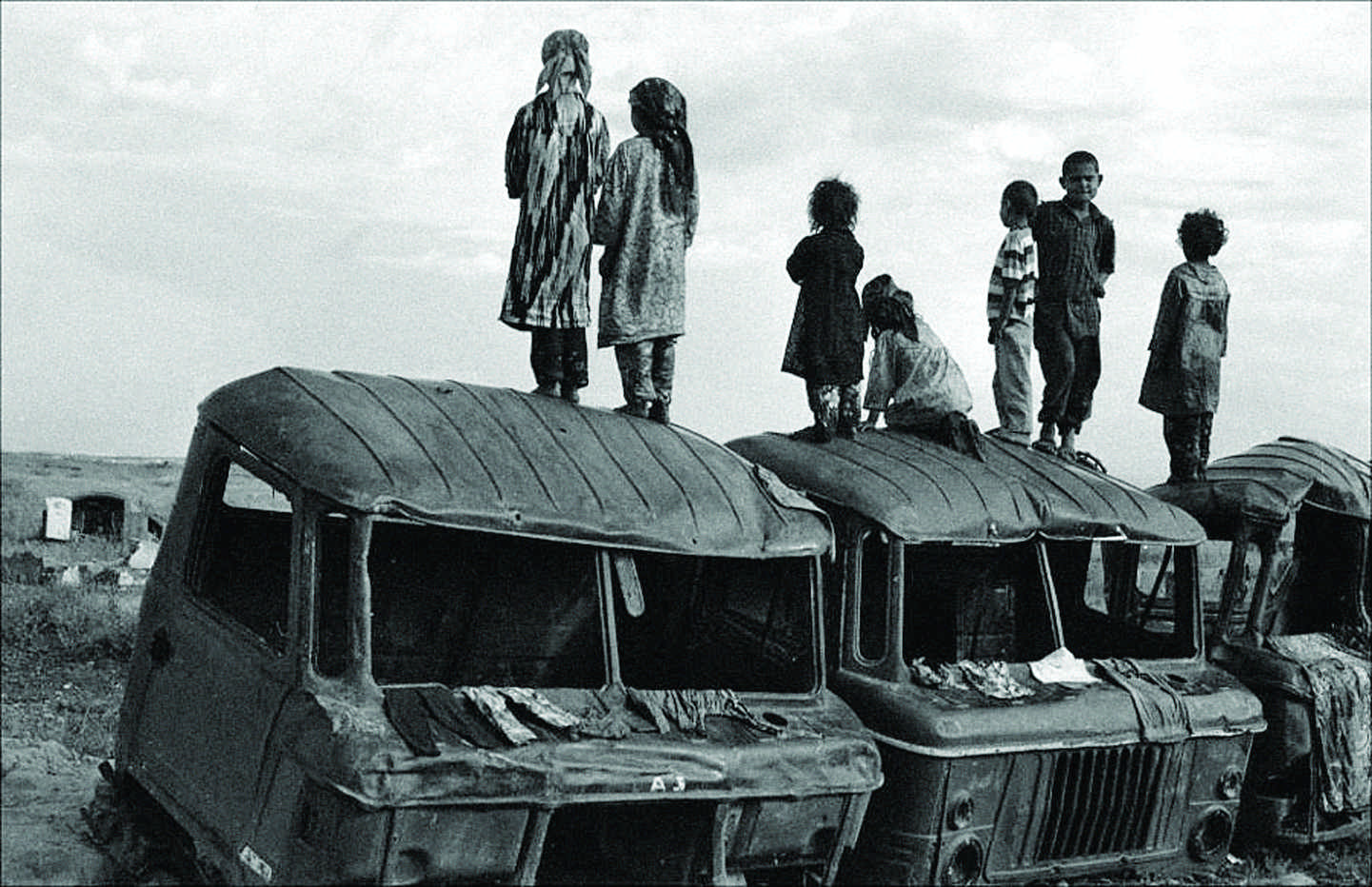

Гражданская война в Таджикистане - самый кровавый конфликт на территории бывшего СССР.После распада СССР в конце 1991 г. тамначалась гражданская война. Произошел вооруженный межклановый внутриэтнический конфликт между сторонниками центральных органов власти и различными группировками в лице Объединённой таджикской оппозиции. Наибольшей остроты фаза вооруженного противостояния пришлась на период с июля 1992 по июль 1993 годов.

Первому президенту Таджикистана Рахмону Набиеву, на юге страны противостояла оппозиция, которая по своей сути была далеко не однородная, и состояла преимущественно из демократов и исламистов. Исламские и демократические движения получили поддержку в горных районах Памира на востоке и в районе Курган-Тюбе на юге, на границе с Афганистаном. В рамках оппозиции доминирующее положение заняла Исламская партия возрождения. Высшее мусульманское руководство (казиат) республики поддержало сторонников исламского фундаментализма, ратующих за создание в Таджикистане исламского государства. Тогда мусульманские сунниты Кулябской области создали независимые структуры духовной власти. Идеи автокефалии охватили и духовенство Ленинабадской и Курган-Тюбинской областей, где также наметились разногласия с казиатом. К концу лета митинговое противостояние переросло в кровавые столкновения между противоборствующими группировками. Оппозиция и митингующие выступили против подписания российско-таджикского договора о дружбе и сотрудничестве, предполагаемого ввода миротворческих сил СНГ на территорию республики, требовали отставки Президента и создания временного государственного совета. 7 сентября 1992 г. под давлением вооруженных формирований оппозиции Рахмон Набиев был вынужден оставить свой пост. Политическая борьба из Душанбе переместилась в провинцию. Вооружённое противоборство началось в областном центре Курган-Тюбе, где во время митинга перед зданием облисполкома столкнулись две вооруженные группировки, что привело к многочисленным человеческим жертвам. В Курган-Тюбе боевые действия привели к применению артиллерии и танков. Лишне говорить, что вся тяжелое и легкое вооружение были взяты с армейских складов.

С июня по сентябрь 1992 г. в результате гражданской войны было убито 2 тысячи человек и 200 тысяч таджиков стали беженцами. Было разрушено более 120 тысяч жилых домов, административных зданий, школ и детских садов. Верховный Совет Таджикистана на своем заседании 26 ноября 1992 г. принял Обращение к политическим партиям, движениям и объединениям, ко всем гражданам республики с призывом объединить свои усилия для немедленного прекращения братоубийственной войны.

Что касается собственно военных действий, то после занятия Душанбе началось наступление на Кофарникон, оплот оппозиции и узел шоссейных дорог к востоку от Душанбе, а в конце января пал Курган-Тюбе, хотя «исламистам» помогали из Афганистана. Фактически основная часть войны закончилась к лету 1993, страна оказалась де факто разделенной на две части примерно по рубежу реки Вахш.

Июль 1993 был ознаменован штурмом 12-й пограничной заставы российских войск. Таджикистанские оппозиционеры собрали группу в 250 человек под общим командованием афганца Кори Хамидулло, разместили на возвышенностях артиллерию и гранатометчиков, и 13 июля в 4 утра начали атаку. В 7 утра пограничники пошли на прорыв и выбрались из окружения, а затем подошла бронетехника пограничников и 201-й дивизии. В процессе боестолкновения погибло 22 пограничника и трое солдат 201-й, шестерым участникам боя (четверым посмертно) присвоено звание Героя России. Погибло также около 200 мирных жителей и около 60 атакующих.

Долгое противостояние политических движений привело к их раздроблению. Переговорные процессы проводились регулярно, но каждый раз с новыми участниками. В итоге 23.12.96 в Москве подписано соглашение, под которым поставили подписи Эмомали Рахмонов и Сайед Абдулла Нури. По условиям соглашения и его уточнений таджикским исламистам было отведено 30% мест в руководстве, в том числе такое, как министр газа и нефти. Лидер УТО номер 2 Турахонзада, к примеру, получил пост первого зама премьера, ответственного за связи со странами СНГ. 4498 бойцов назначены на интеграцию в силовые структуры, 5377 членов оппозиции подлежали безусловной амнистии. Несколько свирепых банд под руководством известных полевых командиров, не подписавших соглашение, были раздавлены в 2000-2001 годах. Соглашение устанавливало даты для выборов президента и легислатуры.

Война унесла примерно 100-150 тыс. жизней, основные потери приходятся на вторую половину 1992 года.

Абхазо-Грузинский конфликт.

Еще в 17 в. Абхазия была самостоятельным Абхазским княжеством, но, подобно Болгарии и другим странам, находилась под властью Турции.

Абхазское княжество было присоединено к Российской Империи в 1810 г. после взятия Сухум-Кале (нынешнего Сухума) русской армией.

В феврале-марте 1921 в Абхазии было поднято революционное вооружённое восстание, поддержанное Красной Армией, и 4 марта 1921 г. Сухум был занят восставшими. В тот же день в Абхазии вновь была провозглашена Советская власть.

Ключевым моментом в описании всех этих революционных волнений является тот факт, что 28 марта 1921 г. на совещании в Батуми представителей Кавказского бюро (Кавбюро) ЦК РКП(б), представителей Грузии и Абхазии было принято решение о признании Абхазии независимой советской социалистической республикой (Абхазской ССР).

В мае 1921 г. революционный комитет (ревком) Грузии издал декларацию о независимости ССР Абхазии и 16 декабря 1921 года на основе «Союзного договора между ССР Грузии и ССР Абхазии» Абхазия вошла в состав Грузинской ССР; затем 13 декабря 1922 года - в ЗСФСР, а 30 декабря 1922 Абхазия, уже в составе ЗСФСР, вошла в состав СССР.

18 марта 1989 г. в селе Лыхны Гудаутского района Абхазии произошло собрание-митинг, в котором приняли участие 30000 абхазов, которые требовали от Руководства СССР своего отделения от Грузинской ССР, и права находиться в союзе в качестве самостоятельной республики. Митинг был проигнорирован.

25 августа 1990 г. Верховный совет Абхазской АССР принял декларацию о суверенитете республики.

В ответ первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, выбравший курс на построение унитарной Республики Грузия и провозгласившим лозунг «Грузия - для грузин», упразднил автономии Абхазии, Аджарии и Южной Осетии, что вызвало серьёзное сопротивление в среде населяющих республику негрузинских народов.

Ранним утром 14 августа 1992 г. под предлогом охраны железной дороги, войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Республики Абхазия. Войска Госсовета Грузии вступают на территорию Абхазии, проходят через Гальский, Очамчирский, Гульрипшский районы и выходят к восточным пригородам Сухума. В городе начинаются уличные бои. На следующий день грузинский десант высадился в городе Гагра. В ответ на это в Абхазии была объявлена мобилизация, и кроме того, в самопровозглашённую республику стали прибывать добровольцы из Северокавказского региона.

Война продолжалась в 1992-1993 гг, и закончилась выдавливанием грузинских войск с территории Абхазии. Однако противостояние на этом не закончилось, и на протяжении пятнадцати лет очаги его вспыхивали то в одном районе, то в другом.

В начале апреля 2008 года первые подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии Вооружённых сил России входят в Абхазию, расположившись у грузинской границы. С этого времени на границах с Грузией встал сильный контингент российских пограничников, и вылазки десанта прекратились.

16 апреля 2008 года МИД России сообщил, что президент России В. Путин дал правительству поручения, на основании которых Москва будет строить с Абхазией и Южной Осетией особые отношения.

В 2008 году, после Грузино-осетинского конфликта, Россия признала Южную Осетию и Республику Абхазию в качестве независимых государств.

Схожие причины имеет и Осетино-грузинский конфликт, имевший начало так же, в 1989-90 годах. В годы существования СССР Южная Осетия имела статус автономной области в составе Грузии. В 1991 году первый президент страны Звиад Гамсахурдиа упразднил автономию. Не согласившись с таким решением, южноосетинские власти оказали вооруженное сопротивление грузинским властям. В январе 1991 года между Грузией и Южной Осетией начались активные военные действия, приведшие к многочисленным жертвам с обеих сторон.

В январе-апреле 1991 года правительством Гамсахурдиа в Южную Осетию направлены военные формирования, принадлежавшие различным грузинским политическим партиям и группировкам. Начались ожесточенные военные действия с вооруженными отрядами осетин. Сдерживающее влияние на развитие конфликта поначалу оказывало лишь присутствие в Южной Осетии двух полков советских войск - инженерно-саперного и вертолетного.

Республика Южная Осетия была провозглашена 20 сентября 1990 года. После перехода конфликта в вооруженную стадию был принят Акт о государственной независимости РЮО 29 мая 1992 года.

В январе 1992 года, параллельно со свержением режима Звиада Гамсахурдиа в Тбилиси, на территории Южной Осетии был проведен референдум о ее статусе, с вопросами, поддерживает ли народ независимость или (и) воссоединение с Северной Осетией в составе России. По его итогам Южная Осетия была объявлена независимой.

Весной 1992 года военные действия в Южной Осетии возобновились. К середине июня 1992 года грузинские отряды вплотную подошли к столице ЮО Цхинвали. После ультиматума российского руководства (вплоть до угроз бомбардировки Тбилиси) глава Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе и лидеры Южной Осетии начали переговоры и подписали 24 июня 1992 года соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта. Так же как и в Республику Абхазия, в Южную Осетию был введен миротворческий контингент, состоящий в основном из российских военнослужащих.

Ситуация начала обостряться в начале 2004 года, после прихода к власти в Грузии Михаила Саакашвили, взявшего курс на восстановление территориальной целостности страны. 31 мая 2004 года в зону конфликта переброшены части внутренних войск Грузии, с этого момента в регионе регулярно происходили обстрелы населенных пунктов, перестрелки и локальные столкновения.

15 февраля 2006 года парламент Грузии принял постановление, предусматривающее прекращение миротворческой операции. В дальнейшем в Тбилиси принимали еще несколько документов о лишении российских военных статуса миротворцев.

12 ноября 2006 года на контролируемой Эдуардом Кокойты территории прошёл референдум о независимости и президентские выборы. Одновременно в зоне контроля Грузии прошли альтернативные выборы, на которых победил бывший премьер непризнанной республики Дмитрий Санакоев. В мае 2007 года господин Санакоев указом Михаила Саакашвили назначен главой администрации Цхинвальского региона.

Во второй половине дня 7 августа, президент Грузии Михаил Саакашвили приказал грузинским военным в одностороннем порядке прекратить огонь, который до этого с небольшой интенсивностью, вот уже несколько дней вёлся по осетинским населенным пунктам.. Затем по ТВ показали обращение грузинского лидера, в котором он согласился на переговоры в любом формате и предложил России стать гарантом максимально широкой автономии Южной Осетии в составе Грузии. Одновременно Саакашвили предложил амнистию всем членам вооруженных формирований непризнанной республики. Между Грузией и Южной Осетией достигнута договорённость о прекращении обеими сторонами обстрелов - до переговоров, которые решено провести 8 августа в расположении миротворцев в Цхинвали.

В 23.30 грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвали. Командующий ССПМ Марат Кулахметов заявил о начале войны. Обстрел начался со стороны подконтрольных Грузии сел - Эргнети и Никози. В ночь на 8 августа (около 00.15 мск) грузинские войска подвергли Цхинвал обстрелу из реактивных установок «ГРАД», а примерно в 03.30 мск. начали штурм города с применением танков. Нападению подверглись и места дислокации российских миротворцев. По сообщению властей Грузии, столица Южной Осетии взята в окружение. Грузинские СМИ сообщили о переходе под контроль войск Грузии Знаурского района Южной Осетии. Информагентства передали информацию о том, что грузинскими войсками занято шесть сел в Южной Осетии - Мугут, Дидмуха, Дмениси, Окона, Акоц и Кохат.

В 00.30 мск 8 августа командующий операциями Вооруженных сил Грузии генерал Мамука Курашвили объявил в эфире телеканала «Рустави-2», что, в связи с отказом осетинской стороны от диалога для стабилизации обстановки в зоне конфликта, грузинская сторона «приняла решение о восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта».

В связис началомбоевых действийи потерями среди российского контингента ССПМ, политическое руководство Российской Федерации приняло решениео развертывании Объединенной группировки войск (сил) ВС РФ и её вводев зону конфликта. В течение короткого времени была перехвачена инициатива в воздухе, бомбардировках подверглись грузинские военные аэродромы.

Утром9 августаПрезидентомРоссии Д. Медведевым было официально объявленоо началеоперации по принуждению грузинских властейк миру. В целом, по информации Генштаба ВС РФ, численность группировки российских Вооруженных силв зоне конфликта –12 тыс.чел. – примерно соответствовала численности противостоящих грузинских войск.

В течение 9-11 августа части и подразделения ОГВ Вооруженных сил РФ выполняли задачи по нанесению поражения грузинским войскам на территории Южной Осетии и к исходу дня установили полный контроль над городами Цхинвали и Знаури и их окрестностями. Российская военная авиация 11 августа продолжала выполнение задач по поражению наземных целей, как в тактической глубине грузинской обороны, так и по целям на территории Грузии в районе н. п. Поти, Хони, Сенаки, Зугдиди, Коджори, Вазиани, Кутаиси, Гори, Шавшеби, Карели, Мцхета, Болниси, Марнеули, Сачхере а также по целям в окрестностях г. Тбилиси.

Поздним вечером 11 августа среди личного состава грузинских войск, находившихся в районе г. Гористал распространяться слух о наступлении российских войск в направлении города. Этот слух не подтвердился, однако он спровоцировал стихийное неорганизованное бегство грузинских военнослужащих из окрестностей Гори. В ходе беспорядочного отхода в самом городе и вдоль шоссе Гори-Тбилиси было брошено значительное количество тяжелого вооружения и военной техники. При этом управление грузинскими войсками было полностью потеряно.

К 15.00 12 августа боевые действияв Грузии были прекращены,и президент России Д. Медведев объявило завершении операции по принуждению грузинских властейк миру. К этомумоменту части Вооруженных сил РФ контролировали территорию Южной Осетиии прилегающиек ней районы, в том числе Горийский, зону ограничения вооружений вдоль административной границы Грузиии Абхазии,а также города Зугдиди, Сенакии Поти.

Главным политическим итогом конфликта стало признание Россией, ранее поддерживавшей территориальную целостность Грузии, государственной независимости Абхазиии ЮжнойОсетии.

Это далеко не полный перечень конфликтов возникших при распаде Союза Советских Социалистических Республик. Еще был Северо-Осетинский и Ингушский конфликт 1992 года, продлившийся недолго и подавленный при помощи вооруженных сил России. Была революция в Киргизии произошедшей в 2010 году и сопровождавшейся небольшой гражданской войной. И была Чечня….

Но о чеченском конфликте рассказать в рамках данной статьи совершенно не представляется возможным, так как по своим масштабам, и потерям, он был самым большим в постсоветском пространстве.

И вот, совсем недавно, в 2014 году на карте бывшей нашей Родины – СССР, появилась еще одна «горячая точка» - Донбасс.

Авторы:

Павел Круглов

Елена Горьканова