- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий января 2

Календарь исторических событий января 2

- 7.01.2016

- 7.01.2016

Календарь исторических событий января 2

15 января 730 – Поклонение иконам было запрещено

В этот день византийский император Лев III Исавр собрал совет сенаторов, на котором объявил, что поклонение иконам это преступление.

Иконоборчество - религиозно-политическое движение в Византии в VIII - начале IX веков, направленное против почитания икон. Иконоборцы считали священные изображения идолами, а культ почитания икон - идолопоклонством, ссылаясь на ветхозаветные заповеди («не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху… не поклоняйся им и не служи им»).

Однако причины этому были не совсем благими. Исследователи разделяют политические причины иконоборчества на две группы:

-

Через иконоборчество византийские императоры хотели уничтожить одну из главных преград для сближения христиан с иудеями и мусульманами, которые отрицательно относились к иконам. Через это планировалось облегчить подчинение империи народов, исповедующих эти религии.

-

Борьба с властью церкви, которая значительно усилилась.

Почитание икон было восстановлено в 787 году на VII Вселенском соборе

(Подробнее в следующем материале Русского Слова).

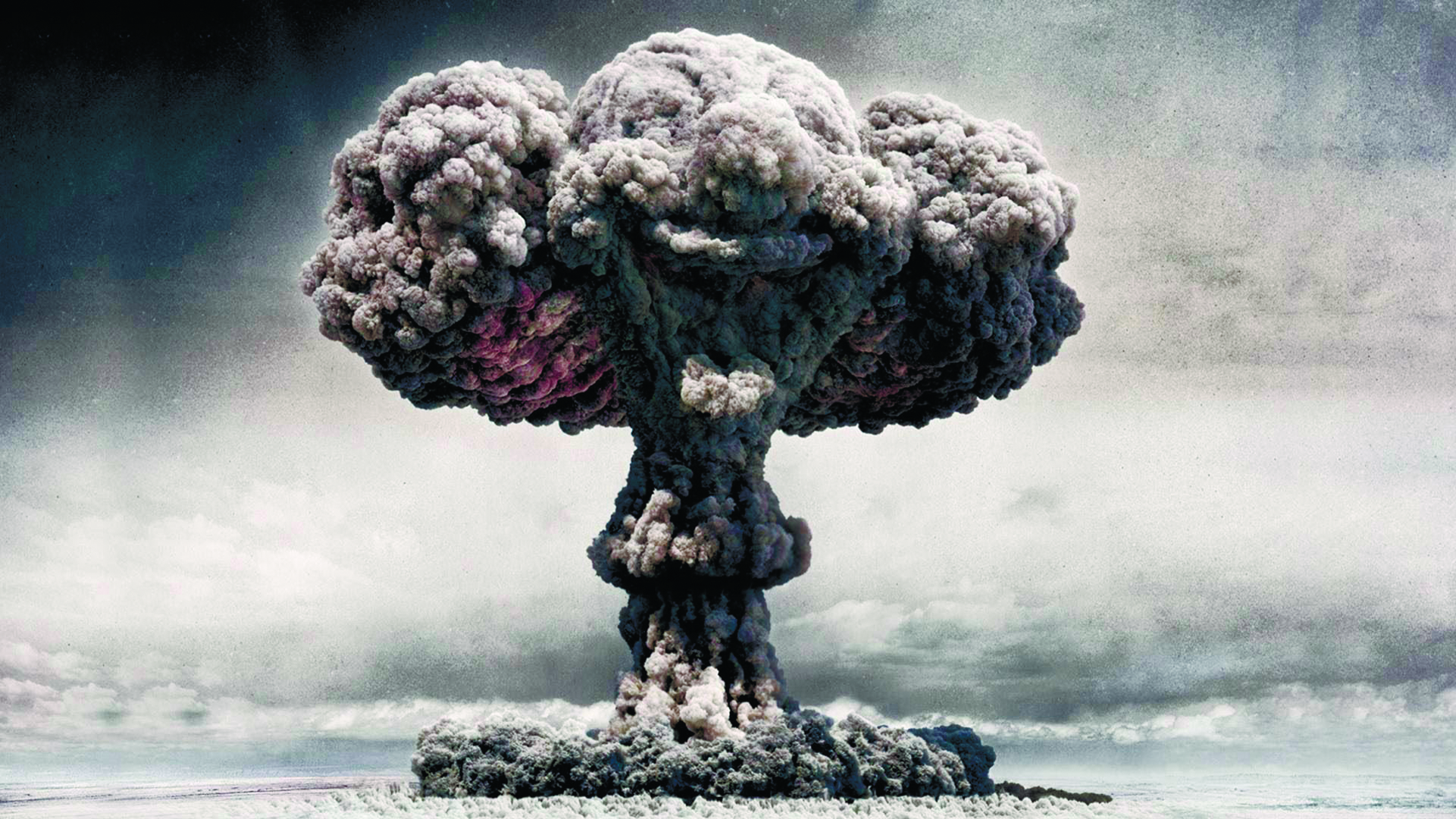

15 января 1955 - Китайское руководство приняло решение о создании собственного ядерного арсенала

В 1954 году руководство КНР, в лице Мао Цзэдуна, обратилось к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву с просьбой помочь в создании атомной бомбы. Хрущёв ответил отказом и пообещал, что в случае атомной угрозы Советский Союз возьмет китайское государство под защиту своего ядерного зонтика. Тогда 15 января 1955 года на заседании секретариата ЦК КПК китайское руководство приняло решение о развитии собственного военного атомного проекта с помощью России, или без неё. И уже в апреле 1955 года СССР и КНР подписали соглашение о поддержке развития исследований в области атомной энергии и ядерной физики в КНР. По этому соглашению в Китай начали отправлять советских специалистов атомщиков и разработчиков ядерного оружия. Кроме того, около 11 тысяч китайских специалистов и 1000 ученых прошли подготовку и обучение в СССР. В сентябре 1958 года был запущен первый экспериментальный Китайский ядерный реактор.

В 1959 году отношения между двумя странами стали ухудшаться, и со стороны СССР было принято решение не предоставлять информацию о технических особенностях атомной бомбы. Но к тому моменту в Китае уже были свои специалисты и летом 1964 года они смогли предоставить три ядерных взрывных устройства на полигоне Лобнор, а 16 октября того же года они осуществили первые ядерные испытания, мощность взрыва составила 22 килотонны. Сразу же после испытаний первого ядерного устройства Китай заявил об отказе от применения ядерного оружия первым.

На сегодняшний день ядерным оружием обладают: США с 1945 года; Россия с 1949 года; Великобритания 1952 года; Франция с 1960 года; Китай с 1964 года; Индия с 1974 года; Пакистан с 1998 года; КНДР с 2006 года.

16 января 1547 - На Руси состоялось первое венчание на царство

Во время господства татаро-монгольского ига все московские князья хоть и называли себя царями, но всё же являлись наместниками Золотой орды. Первым официальным царём на Руси стал Иван IV (позднее прозванный – Грозным), позже это звание было утверждёно грамотой патриарха константинопольского. Венчание на царство первого русского царя прошло в Успенском соборе Московского Кремля.

Во время торжественной службы в Успенском соборе митрополит Макарий возложил на Ивана IV крест, венец и бармы, присланные Константином Мономахом внуку Владимиру. После окончания службы митрополит произнес прочувственную речь перед юным царем, призывая его крепить «суд и правду» и вести борьбу с внешними врагами страны. Таким образом, Иван IV стал первым русским государем, над которым при венчании на царство было совершено церковное таинство миропомазания. С этого момента Великий Князь Московский стал именоваться Царем.

До этого царём на Руси называли только императоров Византии и Священной Римской империи или золотоордынских ханов. Принятие царского титула имело важнейшее внутри- и внешнеполитическое значение. По понятиям того времени это резко возвысило Ивана IV над русской знатью и уравняло его с руководителями западноевропейских государств. Тем самым подчеркивалась неограниченность власти монарха внутри государства, который до этого формально был только первым среди равных себе.

За годы своего правления первый российский царь значительно расширил границы Руси - покорил Казанское и Астраханское ханства, подчинил чувашей и черемисов.

18 января 1825 - В Москве состоялось открытие Большого театра

В годы войны с Наполеоном в Москве был сожжён самый крупный театр, находившийся тогда на арбатской площади. В 1818 году было решено построить новый театр, для этого Петербургская Академия объявила конкурс проектов. Лучшая работа принадлежала Алексею Михайлову, чуть позже она была доработана Осипом Бове, после чего в 1821 году началось строительство театра на Петровке.

В 1853 году театр горел, к счастью здание пострадало частично. Вновь был объявлен конкурс проектов для восстановления театра, его выиграл А. Кавос, а знаменитые скульптурные группы Аполлона добавил известный русский скульптор Петр Клодт.

Снова Большой театр открылся в 1856 году и сохранил внешний вид до нынешнего времени. В новом тысячелетии прошла современная реконструкция здания Большого театра, которая началась в 2005 году. Торжественное открытие Исторической сцены театра состоялось 28 октября 2011 года. Сегодня Государственный академический Большой театр (ГАБТ) - один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.

19 января - Крещение Господне (Святое Богоявление) у Православных

Праздник Крещение Господня является одним из самых древних, его начали отмечать ещё при жизни святых апостолов. В этот день Православная Церковь вспоминает евангельское событие, когда Иисус Христос пришел к реке Иордан и попросил пророка Иоанна Предтеча крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду». Во время крещения отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-22).

Крещения Господня было первым явлением Христа народу Израиля. Именно после Богоявления за Учителем последовали первые ученики — апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

На Крещение принято совершать великое водосвятие, причем два раза. Первый — в Крещенский сочельник, воду освещают в купели. Второй раз воду освящают в любом местном водоеме: реке, озере, колодце. Во льду прорубают прорубь в виде креста или круга. Затем совершается литургия, а за ней следует крестный ход, все собравшиеся подходят к проруби. Священник, служивший молебен, три раза опускает в прорубь крест, тем самым освещая воду. После этого любой желающий может окунуться в прорубь и очиститься от грехов («По вере вашей да будет вам» Матф.9:27-30).

21 января 1775 - В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачёв

Донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773-1775 Емельян Иванович Пугачев был прилюдно казнён на Болотной площади 21 января 1775 года. Он, назвавшись «Императором Петром III» сумел поднять восстание уральских (яицких) казаков, которое с молниеносной скоростью превратилось в самое крупное крестьянское восстание в дореволюционной России.

Амбиции Емельяна Пугачёва привели его вместе с войском в Казань, город горел, и только кремль сдерживал напор противника. На следующий день в город подоспело царское войско под командованием Ивана Михельсона. Сторонники Пугачёва потерпели поражение, большая часть попала в плен.

Но Пугачёв не собирался останавливаться, он переправился на правый берег Волги. Его появление сопровождалось вспышкой крестьянских восстаний, жестокими расправами над местными властями. Пугачёв решил двигаться на юг, где его вскоре настигла армия Михельсона. Именно здесь состоялось последнее сражение крестьянской войны, а сам Пугачёв с отрядом казаков отправился в заволжские степи. Но между его «соратниками» назрел заговор, они поймали Пугачёва и сдали властям. Судом предводитель крестьян был приговорён к смертной казни – четвертованию. Однако Екатерина II, не захотев делать из Пугачёва мученика, заменила четвертование более простой казнью, ему отрубили голову.

22 января 1905 - Кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 года

Начало трагических событий в Санкт-Петербурге, приведшее к революции, изначально выглядело как безобидное шествие. Нарядно одетые люди с ликованием двигались в сторону Зимнего дворца и свято верили в праведность мероприятия и мирный исход. Они несли в руках иконы и портреты царя. Собравшиеся хотели выдвинуть лишь несколько требований к государю, это - созыв Учредительного собрания на условиях всеобщей, тайной и равной подачи голосов. Так же они выдвигали ряд политических и экономических требований — амнистия политических заключенных, расширение прав и свобод граждан, замена косвенных налогов прямым прогрессивным подоходным налогом, введение 8-часового рабочего дня.

Возглавил это шествие священник Георгий Гапон, именно он фактически был подстрекателем и провокатором ничего не подозревавших рабочих. Священник убедил собравшихся в том, что петиция будет непременно принята царем, и подтолкнул массы к пропасти кровопролития. Ни о чём не подозревающие граждане, одновременно оказались между правительственными войсками, революционерами и напиравшими массами людей, которые ещё не успели осознать, что происходит. В итоге, не желавшие революции люди, были брошены на залпы армейских частей.

Организатор Гапон сумел сбежать с места кровопролития, а потом и вовсе укрылся за границей. Возбужденная толпа разбивала витрины магазинов, возводила баррикады, нападала на городовых, военных, офицеров и просто проезжавших мимо на извозчиках людей. Столкновения происходили у Нарвской заставы, на Шлиссельбургском тракте, Васильевском острове и Выборгской стороне. Было много убитых и раненных, качестве ближайших последствий «Кровавого воскресенья» активизировалась либеральная оппозиция и революционные организации, положившее начало первой русской революции.

25 января - День студента (Татьянин день)

В 1755 году императрица Елизавета Петровна издала указ «Об учреждении Московского университета» и произошло это как раз в день Святой мученицы Татьяны. Именно с тех пор святая Татиана считается покровительницей всех студентов. Правда, изначально праздник назывался Днем основания Московского университета, но благодаря указу Николая I в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — День студентов.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело.

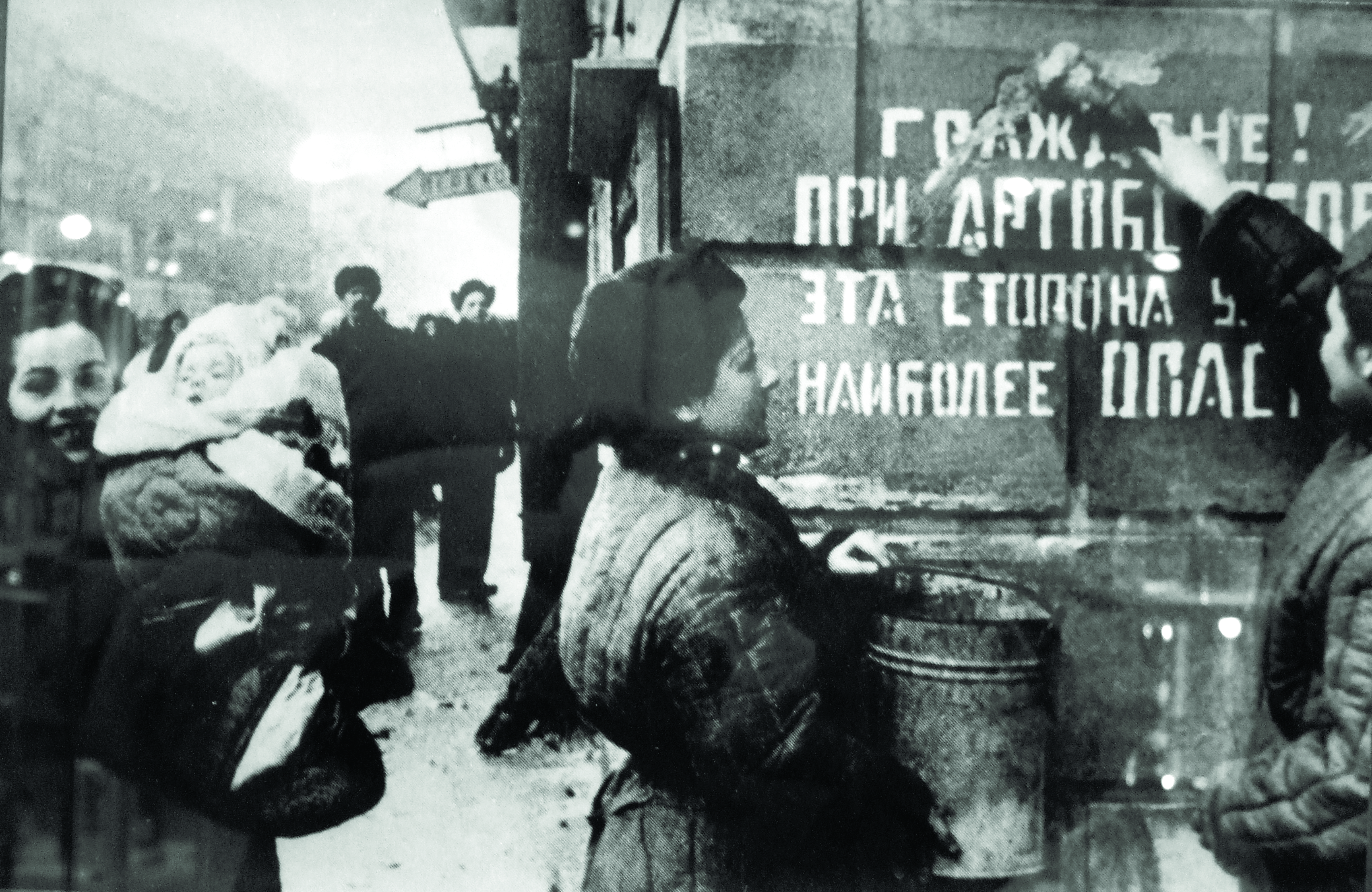

27 января - День воинской славы России - День полного освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год)

Этот праздник ежегодно отмечается 27 января.Он был установлен в честь важного события в истории России – полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войск. Изначально праздник назывался Днем снятия блокады города Ленинграда (1944 год).В ноябре 2013 годанаименование дня воинской славы было изменено на «День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками» (1944).

По многочисленным просьбам жителей города, прежде всего блокадников,в декабре 2014 года название дня воинской славы снова было откорректировано, он стал называться «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (1944 год). Новое наименование наиболее точно отражает не только роль советских войск в освобождении Ленинграда от фашистской блокады, но и заслугу жителей блокадного Ленинграда в защите города.

28 января 1725 - В России наступила «эпоха дворцовых переворотов»

После смерти Петра Великого 28 января 1725 года, в России наступила «эпоха дворцовых переворотов». Так произошло из-за того, что перед кончиной Пётр I издал новый указ «О престолонаследии», согласно которому изменился порядок передачи власти, престол должен был наследовать человек, указанный в завещании императора. Впоследствии, за очень короткий срок у власти оказалось большое количество претендентов. Выходит, что Пётр сам не желая того ввел страну в эту эпоху, поскольку не успел представить своего преемника. Ещё накануне смерти государя многие политические кланы развязали между собой скрытую борьбу за престол. Одни видели будущего правителя в лице внука Петра I — царевича Петра Алексеевича, а в качестве его регента жену Петра I Екатерину Алексеевну вместе с Сенатом. Другие наоборот хотели возвести на трон Екатерину как самодержавную государыню. В итоге, благодаря поддержке Преображенского и Семёновского гвардейских полков на престол взошла Екатерина Алексеевна, но пробыла на нём не долго, до 1727 года. Затем три года царствовал Петр II с 1727-го по 1730 год. После него правила Анна Иоанновна, за ней Иоанн Антонович и его мать Анна Леопольдовна. Вскоре на престол взошла Елизавета Петровна дочь Петра I. После себя она оставила наследника - племянника Петра III Федоровича. Он правил с 1761-го по 1762-й год и передал эстафету своей жене Екатерине II. Вскоре Екатерина II возвела на престол своего сына Павла I, именно он издал указ, согласно которому престол после своего отца должен был занять старший сын. Этим событием и заканчивается эпоха дворцовых переворотов. После смерти Павла I от рук заговорщиков, на российский престол взошел его сын Александр I.

28 января 1986 - Катастрофа космического корабля «Челленджер»

На 74-й секунде после старта с космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал США взорвался американскийкосмический корабль «Челленджер». В результате взрыва все семь астронавтов находившиеся на борту погибли.

Как выяснилось позднее, катастрофа произошла из-за неисправности твердотопливного ускорителя, вследствие которой произошел взрыв основного топливного бака.

31 января 1921 - Началось крестьянское восстание в Сибири

Западно-Сибирское восстание стало самым крупным вооружённым антибольшевистским движением, состоящим из крестьян, казаков, части рабочих и городской интеллигенции.

Причиной восстания стало противодействие мерам продовольственной политики «военного коммунизма». Крестьяне по продразвёрстке вынуждены были отдавать государству выращенный ими хлеб почти без вознаграждения.

Последней каплей стало то, что в 1920 году в Ишимскому езде был сильный неурожай и многочисленные разверстки были непосильны для крестьян. Однако, несмотря на это, местное партийное и советское руководство изымало в ряде городов даже продовольственный хлеб и семена. После этого на улицах появились первые восставшие, они шли с лозунгами: «Долой продразвёрстку» и «Советы без коммунистов», их целью было свержение власти большевиков и установление народовластия. Спустя несколько недель восстание охватило территорию от Салехарда до Каркаралинска, от станции Тугулым — до Сургута. Численность повстанцев доходила до 100000 человек.

22 февраля восставшие заняли город Тобольск, 8 марта – Самарово, 9 марта - Сургут. В руках повстанцев оказались Петропавловск, Кокчетав, Березов, Обдорск, Каркаралинск. На занятой территории отменялись декреты Советской власти, провозглашались гражданские свободы, разрешалась свободная торговля, упразднялись советские учрежденья.

Восставшие крестьяне были плохо вооружены и не имели единого командования. Борьба преимущественно носила очаговый характер. Одним из крупнейших воинских соединений являлась, распространявшая своё влияние на территории Обь-Иртышского Севера, Тобольская народная армия под командованием фельдфебеляцарской армии Желтовского.

Для ликвидации крестьянского восстания в Сибирь перебросили части четырёх стрелковых дивизий, несколько кавалерийских и пехотных полков, 4 бронепоезда. 8 апреля красноармейцы овладели Тобольском. 16 мая, недалеко от села Самарово, в бою погиб Желтовский. 22 мая красноармейским десантом, прибывшим на бронепароходе, был занят Сургут, а затем и район нижнего течения Оби. К лету 1921 года основные очаги крестьянского восстания в Западной Сибири были разгромлены.

Несмотря на свое поражение, Западно-Сибирское восстание крестьян стало одним из факторов, вынудивших советское правительство ускорить отказ от политики «военного коммунизма», так как поставило коммунистический режим перед фактом массового сопротивления населения.