- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий марта

Календарь исторических событий марта

- 2.03.2016

- 2.03.2016

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

1 марта

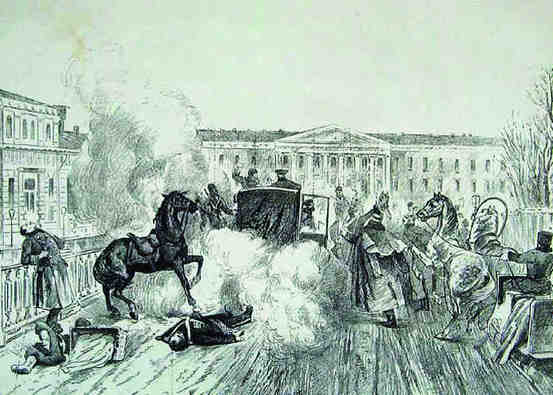

1881 Бомбой народовольца И. И. Гриневицкого убит Александр II, российский император (1855-1881)

Это было далеко не первое покушение на императора. Охоту на него террористы всех мастей объявили давно, хотя к тому времени Александр II уже несколько десятилетий жил под мучительным знаком предсказания, данного будто бы еще при его рождении юродивым Федором. Непонятные, загадочные слова блаженного Федора из уст в уста передавались в народе: «Новорожденный будет могуч, славен и силен, но умрет в красных сапогах». Два первых пророчества сбылись, что же касается «красных сапог», то это пока еще понималось буквально. Кто мог предполагать, что взрывом бомбы царю оторвет обе ноги, и он, обливаясь кровью, умрет в страшных муках через несколько часов после дьявольского покушения.

В июне 1867 года русский царь Александр II по приглашению французского императора Наполеона III находился в Париже. 6 июня, когда Александр в одной карете с Наполеоном ехал по Булонскому лесу, поляк А. Березовский выстрелил в русского царя из пистолета. Но промахнулся. Не на шутку перепуганный, Александр обратился к знаменитой парижской прорицательнице. Ничего утешительного он не услышал. На него будет совершено восемь покушений, и последнее окажется роковым.

За пару недель до последнего покушения на свою жизнь Александр II обратил внимание, что перед окнами его спальни каждое утро валяется несколько убитых голубей. Впоследствии оказалось, что на крыше Зимнего дворца поселился невиданных размеров коршун. Коршуна едва удалось заманить в капкан. Мертвые голуби больше не появлялись. Но неприятный осадок остался. По мнению многих, это было дурное предзнаменование.

1 марта 1881 года произошло последнее, трагическое, закончившееся мученической смертью царя-освободителя покушение. Если считать бомбы, брошенные народовольцами Рысаковым и Гриневицким с интервалом в несколько минут за два покушения, то парижской ведунье удалось-таки предсказать порядковый номер последнего. Оно оказалось восьмым. Никто не мог понять, как это целое государство не смогло уберечь одного человека. После убийства Александра II художник Константин Маковский нарисовал портрет: царь и рядом с ним – кудлатый пес. Говорили, что другой художник, Василий Верещагин, увидев портрет, предложил назвать его: «Пес, который не уберег царя».

1966 Советская станция «Венера-3» стала первым объектом, достигшим Венеры

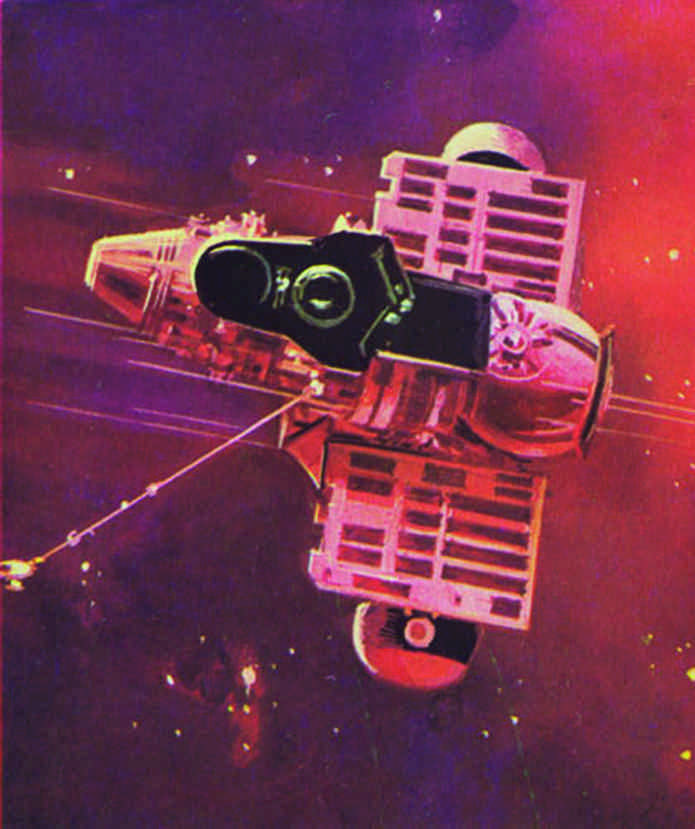

Беспилотный космический корабль «Венера-3» — автоматическая межпланетная станция, предназначенная для исследования планеты Венера.

Станция «Венера-3» состояла из орбитального отсека и спускаемого аппарата, который представлял собой сферу диаметром 0,9 метра и весил 960 кг. В спускаемом аппарате был помещён металлический глобус Земли, внутри которого находился вымпел с изображением герба Советского Союза, а также были установлены научные приборы.

1 марта 1966 года станция достигла поверхности планеты Венеры, совершив жесткую посадку. И хотя система управления станции вышла из строя ещё до подлёта к Венере, и ей не удалось передать данные о самой планете, но были получены важные научные сведения о космическом и околопланетном пространстве в год спокойного Солнца. Большой объем траекторных измерений стал ценнейшей базой для дальнейшего изучения проблем сверхдальней связи и межпланетных перелетов. Были изучены магнитные поля, космические лучи, потоки заряженных частиц малых энергий, потоки солнечной плазмы и их энергетические спектры, космические радиоизлучения и микрометеоры. Станция «Венера-3» стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой Планеты.

2 марта

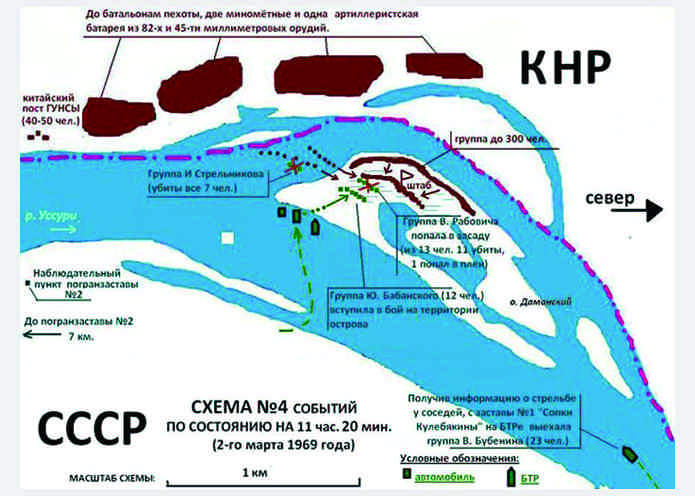

1969 Китайские войска захватили остров Даманский (река Уссури), начав вооруженный конфликт с СССР

Две наиболее мощные на тот момент социалистические державы – СССР и КНР едва было не начали полномасштабной войны из-за клочка земли под названием остров Даманский. Его площадь составляет всего 0,74 квадратных километра. К тому же во время паводка на реке Уссури он целиком скрывался под водой.

В ночь на второе марта около 300 китайских военных по льду перешли на остров. Благодаря тому, что шёл снегопад, им удалось до 10 утра оставаться незамеченными. Утром они открыли огонь по идущим к острову 55 советским пограничникам во главе с начальником погранзаставы «Нижне-Михайловка» старшим лейтенантом И. Стрельниковым. Пограничники во главе с оставшимся в живых командиром — младшим сержантом Ю. Бабанским — залегли и вступили в бой с превосходившими силами китайцев. Вскоре к ним на помощь пришло подкрепление на бронетранспортерах во главе с начальником соседней заставы «Кулебякины сопки» старшим лейтенантом В. Бубениным.

При поддержке минометного огня со своего берега китайцы закрепились на острове и вынудили советских воинов залечь. Бубенин перегруппировал, свои силы и организовал атаку на бронетранспортерах. Обойдя остров, он вывел свою маневренную группу во фланг китайцам и заставил их покинуть позиции на острове. Во время атаки Бубенин получил ранение, но не покинул бой и довел его до победы. В сражении 2 марта погиб 31 советский пограничник, 14 получили ранение.

15 марта около 500 китайцев снова атаковали остров. Их поддерживали от 30 до 60 артиллерийских орудий и миномётов. С нашей стороны в бой вступили около 60 пограничников на 4-х БТР. В решительный момент боя их поддержали 4 танка Т-62. Однако через несколько часов боя стало ясно, что силы неравны. Советские пограничники, расстреляв весь боезапас, вынуждены были отойти на свой берег. Они фактически оставались один на один с многократно превосходящими по численностями подразделениями Китайской армии. Командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковник Олег Лосик отдал приказ ввести в бой реактивные системы залпового огня «ГРАД». Их огнём были практически сметены все сосредоточенные в районе Даманского китайские подразделения. Уже через 10 минут китайцы, начали отход с Даманского. Правда, два часа спустя подошедшие китайские части безуспешно попытались снова атаковать остров. Однако полученный урок «китайские товарищи» усвоили. После 15 марта серьёзных попыток овладеть Даманским они больше не предпринимали.

В боях за Даманский с 2 по 16 марта 1969 г. погибли 58 советских воинов, 94 получили тяжелые ранения. За проявленный героизм четверо военнослужащих получили звание Героя Советского Союза: полковник Д. Леонов и старший лейтенант И. Стрельников (посмертно), старший лейтенант В. Бубенин и младший сержант Ю. Бабанский.

Сражение за Даманский стало первым со времен Второй мировой войны серьезным столкновением Вооруженных Сил СССР с регулярными частями другой крупной державы. После советско-китайских переговоров в сентябре 1969 г. было решено отдать остров Даманский Китайской Народной Республике. Новые хозяева острова засыпали протоку, и с тех пор он стал частью китайского берега (Жаланашколь).

3 марта

870 В Болгарии утверждена православная церковь

После ряда военных неудач в походах против Византии, правитель Болгарии Борис I принял решение в начале 860-х годов о принятии христианства своим народом и сам около 865 года был крещён под именем Михаила — в честь сына императрицы Феодоры. Продолжатель Феофана отмечает личную роль Феодоры в деле христианизации Болгарии, хотя, следуя агиографической традиции, основную причину крещения видит в избавлении болгар с помощью Бога от сильного голода. Причины принятия христианства были глубже. Во-первых, языческая религия мешала Болгарии во внешней политике, потому что все страны, с которыми Болгария заключала договоры, были христианскими - а разница в религиях очень часто использовалась как предлог для нарушения уже заключенных договоров. Во вторых, христианство давало возможность устранить разницу между болгарами и славянами, что сравнительно скоро привело к формированию единого этноса. Политическое признание Болгарии другими европейскими государствами, и утверждение единой власти внутри страны, были подлинными причинами принятия христианства. Из-за разногласий с патриархом Фотием, Борис І подчинил болгарскую церковь папе Николаю I. В 870 году после четырёхлетней унии с Римской церковью вернулся под омофор нового константинопольского патриарха Игнатия, который предоставил Болгарской епархии широкую автономию. В 886 году принял изгнанных из Великой Моравии учеников Кирилла и Мефодия.

1876 Кокандское ханство присоединено к России

С середины XIX в. заметно усиливаются тенденции к закреплению России в Средней Азии. В немалой степени этому способствовал экономический фактор. Царское правительство не могло не ценить эти регионы как важный рынок для русских мануфактурных товаров. Богатая хлопком Средняя Азия имела огромное значение как поставщик сырья. Мысль о необходимости обеспечения за русской промышленностью новых рынков путем военной экспансии находила все большую поддержку в различных слоях общества...

21-го февраля 1876 г., Верховный губернатор Туркестана Г. А. Колпаковский в обращении к местному населению провозгласил: «Весь кокандский народ: как кочевой, так и оседлый, – принят в русское подданство. Та же территория, где раньше было Кокандское ханство, присоединена к Российской империи». 3-го марта 1876 г. последовал «приказ Его Величества о присоединении бывшего Кокандского ханства под названием Ферганская область».

3 марта 1918 Германия и Россия подписали Брестский мирный договор

После перехода власти в руки большевиков 25 октября 1917 г. на русско-германском флоте установилось перемирие. Уже к январю 1918 г. на некоторых участках фронта не осталось ни одного воина. Официально подписано перемирие было только 2 декабря. Уходя с фронта, многие солдаты забирали свое оружие или продавали его противнику.

Переговоры начались 9 декабря 1917 г. в Брест-Литовске, который был ставкой германского командования. А принять условия Брестского мира новое российское правительство согласилось 19 февраля (3 марта).

От Советской России была отторгнута территория площадью 780 тыс. кв. км. с населением 56 миллионов человек (треть населения бывшей Российской империи). Советская Россия обязывалась выплатить Германии, в качестве компенсаций ущерба и расходов на содержание российских военнопленных, огромную контрибуцию — 6 миллиардов германских марок — в виде «чистого золота» и кредитных обязательств. В сентябре 1918 года в Германию было отправлено два «золотых эшелона», в которых находилось 93,5 тонны «чистого золота» на сумму свыше 120 млн золотых рублей.

Ноябрьская революция в Германии дала возможность России аннулировать Брест-Литовский договор постановлением ВЦИК 13 ноября 1918 года.

3 марта 1992 Началась гражданская война в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина (БиГ) - государство на Балканском полуострове в Европе. До апреля 1992 входило в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии.

Югославия была многонациональным федеративным государством, разделённым на союзные республики. В 1989 году в странах соцлагеря начались дезинтеграционные процессы на волне обострения межнациональных конфликтов. Вследствие распада Югославии началась война. Референдум о независимости республики Босния и Герцеговина прошёл 29 февраля 1992 года без участия боснийских сербов. Его результаты были отвергнуты лидерами боснийских сербов, которые создали свою собственную республику. После провозглашения независимости разгорелась война, в которой боснийские сербы получили поддержку от правительства Сербии, возглавляемого Слободаном Милошевичем, и Югославской Народной Армии. Вскоре боевые действия разгорелись на территории всей республики и начались первые этнические чистки.

Гражданская война в Боснии и Герцеговине продлилась 3 года и унесла жизни около 200 тысяч человек, более пятисот тысяч было ранено, число беженцев и перемещенных лиц превысило три миллиона человек.

Подписание мирного соглашения по Боснии и Герцеговине состоялось в Париже 14 декабря 1995 года.

5 марта

1238 Татаро-монголы взяли Тверь

Татаро-монгольское нашествие началось в 1237 году с вторжением конницы Батыя в рязанские земли. Конница монголов передвигалась по стране, покоряя один город за другим: Рязань, Москва, Коломна, Владимир. После взятия Владимира фактически все восточные и северные земли оказали в руках Батыя. 5 марта татаро-монголы взяли Тверь, и, после того, как пал Торжок, монгольскому войску открылся путь на север, к Новгороду. Но Батый совершил другой маневр и вместо похода на Новгород, он развернул свои войска и отправился штурмовать Козельск. 7 недель шла осада, завершившаяся только тогда, когда монголы пошли на хитрость. Они объявили, что примут сдачу гарнизона Козельска и отпустят всех живыми. Люди поверили и открыли ворота крепости. Батый же слова не сдержал и отдал приказ убить всех. Так завершился первый поход и первое нашествие татаро-монгольского войска на Русь.

Результатом этих событий стало двухвековое иго.

1953 Умер Иосиф Сталин, советский государственный, политический и военный деятель, теоретик и пропагандист марксизма-ленинизма

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1879 — 1953) – политический, военный деятель, Генеральный секретарь ЦК ВКП, глава правительства СССР. Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа».

Сталин считается одной из самых известных личностей XX века, оценка его действий на посту руководителя Советского Союза крайне неоднозначна.

Эпоха правления Сталина – это период, который характеризуется рядом важнейших событий в истории Советского Союза. Сельское хозяйство активно механизировалось. Проходила ускоренная индустриализация, создавались многочисленные промышленные объекты, которые дали толчок превращению СССР из отстающей аграрной в индустриальную страну. Советский Союз превратился в ядерную сверхдержаву, нарастил военный, научный, промышленный потенциал. Было введено всеобщее среднее образование. Победа в войне позволила увеличить территорию СССР, спасти народы Европы, в том числе русского и евреев Европы от полного уничтожения. Усилилось геополитическое влияние СССР во всем мире.

Вместе с тем, не следует забывать и о негативных сторонах сталинского правления: голод, связанный с насильственной ускоренной коллективизацией, установление жесткой диктатуры, репрессии, создание исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений (ГУЛАГ), огромные человеческие потери в войне из-за отсутствия опытных военачальников.

5 марта 1953 года Иосиф Виссарионович Сталин умер. Причина – кровоизлияние в мозг. Есть многочисленные версии, утверждающие, что к смерти вождя приложило руку его окружение. Тело было забальзамировано и помещено рядом с Лениным в Мавзолее. В 1961 году тело захоронили у Кремлевской стены.

7 марта

1912 Руаль Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса

Из города Хобарта на острове Тасмания норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен (1872–1928) известил мир об открытии им Южного полюса.

Первоначальной целью Амундсена был Северный полюс. Экспедиционное судно «Фрам» было предоставлено другим великим норвежцем Фритьофом Нансеном, совершившим на нем первый в истории дрейф через Северный Ледовитый океан (1893–1896). Однако, узнав, что Северный полюс покорен Робертом Пири, Амундсен принял решение идти к Южному полюсу. Взяв курс на Антарктиду, что явилось полной неожиданностью как для его товарищей, так и для мировой общественности, включая Фритьофа Нансена (1861–1930), у которого он одолжил судно «Фрам». По возвращении Руаль в первую очередь приехал к отцу, который непринужденно пожал руку несколько смущенному сыну и сказал: «Со счастливым возвращением и поздравляю с совершенным подвигом!».

11 марта

1801 Погиб в жестокой расправе император России Павел I (23 марта)

Павел I, российский император (1796—1801). Сын Петра III и Екатерины II. Имел сыновей Александра (будущий император Александр I), Константина, Николая (будущий император Николай I), Михаила и шесть дочерей. С 1783 жил в Гатчине, в отчуждении от матери из-за неприязненного отношения к ней, где имел свой двор и небольшое войско. В начале царствования Павел I изменил многие екатерининские порядки, однако по существу внутренняя политика Павла I продолжала курс Екатерины II. Напуганный Великой французской революцией и непрекращающимися крестовыми выступлениями в России, Павел I проводил политику крайней реакции. Была введена строжайшая цензура, закрыты частные типографии (1797), запрещен ввоз иностранных книг (1800), введены чрезвычайные полицейские меры для преследования передовой общественной мысли. В условиях обострявшегося кризиса феодальной системы Павел I отстаивал интересы помещиков-крепостников, роздал им более 600 тыс. крестьян. В борьбе против крестовых выступлений использовал карательные экспедиции и некоторые законодательные акты, якобы ограничивавшие эксплуатацию крестьянства, такие, как указ 1797 о трёхдневной барщине. Ввёл централизацию и мелочную регламентацию во всех звеньях государственного аппарата. Провёл реформы в армии по прусскому образцу, вызвавшие недовольство многих офицеров и генералов. В своей деятельности Павел I опирался на фаворитов-временщиков А. А. Аракчеева и И. П. Кутайсова.

Продолжая внешнюю политику Екатерины II, Павел I принял участие в коалиционных войнах против Франции. Под давлением союзников — австрийцев и англичан — поставил во главе русской армии А. В. Суворова, под командованием которого были совершены героические Итальянский и Швейцарский походы 1799. Однако распри между Павлом I и его союзниками, надежда Павла I на то, что завоевания французской революции будут сведены на нет самим Наполеоном, привели к сближению с Францией. Мелкая придирчивость Павла I, неуравновешенность характера вызывали недовольство среди придворных. Оно усилилось в связи с изменением внешнеполитического курса, нарушавшего торговые связи с Англией. В среде гвардейских офицеров созрел заговор. В ночь с 11 на 12 марта 1801 в Михайловском замке заговорщики убили Павла I.

12 марта

1155 Киевским князем стал Юрий Долгорукий

Юрий (Георгий) I Владимирович Долгорукий (ок. 1091-1157) – великий князь киевский (1149-1151, 1155-1157 гг.), ростовский и суздальский (1096-1149 гг.), князь переяславский (1135 г.), родоначальник династии Владимиро-Суздальских великих князей, шестой сын великого князя киевского и Гиты, дочери английского короля Гарольда.

При жизни отца правил в Ростово-Суздальской земле. Шестнадцатилетним юношей в 1108 г. был «оженен» на дочери половецкого хана Аепы Осеневича (имя не известно). После ее смерти был женился на дочери (по другим данным – сестре) императора Византии Мануила I Комнина, царевне Елене или Ольге (?-14 июня 1182 г.). От двух жен имел множество детей. Среди них его будущие преемники на суздальском престоле – Андрей Боголюбский (1157-1174 гг.), Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1176-1212 гг.), и князья сопредельных земель (Илья Юрьевич, князь Курбский, Глеб Юрьевич, князь переяславский, Борис Юрьевич, князь белгородский, Мстислав Юрьевич, князь новгородский). Одна из дочерей Юрия, Ольга Юрьевна, была в 1150 г. выдана замуж за галицкого князя Ярослава Осмомысла.

Одно из первых упоминаний о самостоятельных действиях Юрия – его поход в 1120 г. против волжских булгар и покорение их земель.

После смерти отца в 1125 г. Юрий перенес свою столицу из Ростова в Суздаль. В 1132 г. году стал первым независимым князем Северо-Восточной Руси. С объявления Ростово-Суздальского княжества независимым от «киевского стола» берет начало феодальная раздробленность на Руси. В 1135 г. Юрий выпросил у брата Ярополка Владимировича южный Переяславль (ныне город Переяславль-Хмельницкий) и Остерский городок, отдав взамен ему часть земли Ростовской. Захватнические стремления Юрия не укрылись от его братьев, которые объединились с черниговскими князьями в борьбе за сохранение паритета сил. Юрию пришлось временно отступить, а к 1135 г. вернуться на свои ростовские земли, отдав часть переяславских земель другому брату, Андрею. Именно в эти годы Юрий и получил прозвище «Долгорукий» - за постоянное посягательство на чужие земли (за годы своего правления он также подчинил своему княжеству Муром, Рязань и захватил земли по берегам Волги) и стремление подчинить Ростово-Суздальскому княжению земли южного Переяславля и Киева.

Распространяя христианство в завоеванных им землях, Долгорукий распоряжался строить храмы, и их было заложено немало в Суздале, Владимире, на берегах реки Нерли.

Наряду с захватом новых территорий и основанием городов князь Юрий неудержимо стремился стать полноправным киевским правителем, властителем над всеми русскими князьями. В борьбе за великое княжение в Киеве ему не раз пришлось столкнуться с племянником Изяславом Мстиславичем. Три раза в этом соперничестве он побеждал и входил в Киев в качестве великого князя, но дважды отступал (в третий раз он победил и остался князем киевским до конца своих дней).

В 1147 г., организуя войско для борьбы за столичный киевский престол Долгорукому пришлось устроить небольшую встречу с новгород-северским князем Святославом Ольговичем, послав сказать Святославу: «Прииде ко мне, брате, в Москов!». Таким образом, встреча состоялась в небольшом поселении Москов (Москве), принадлежащем боярину С. И. Кучке, 28 марта 1147 г. В честь встречи Долгорукий с дружиной дал «обед силен». Эта дата первого упоминания о Москве в русской летописи традиционно считается днем основания будущей столицы Российского государства.

В 1954 г. в Москве на Тверской улице (тогда – улице Горького) был воздвигнут памятник Юрию Долгорукому, на котором высечено: «Основателю Москвы».

1917 Свершилась Февральская революция в России (23 февраля по старому стилю), 1918 Москве был возвращен статус столицы России

Поражение в Первой мировой войне ускорило приближение революционного кризиса. Потеряв в войне, длившейся более двух с половиной лет 6 млн. человек, Россия представляла собой страну с измотанным войной народом, разрушенной экономикой, топливным и продовольственным голодом, расстроенной финансовой системой и огромным внешним долгом.

Сложная экономическая ситуация толкнула правительство на привлечение к управлению хозяйством буржуазии. Намереваясь извлечь из войны максимальные выгоды, русская буржуазия начала создавать союзы и комитеты по вопросам сырья, топлива, продовольствия и т.п.

Причинами февральской революции 1917 года явились антивоенные настроения, тяжелое положение рабочих и крестьян, политическое бесправие, спад авторитета самодержавной власти и её неспособность провести реформы. Основные события февральской революции произошли стремительно. За несколько дней в Петрограде, Москве и других городах прошла волна забастовок с лозунгами «Долой царское правительство!», «Долой войну!». 25 февраля политическая стачка стала всеобщей. Расстрелы, аресты были не в состоянии остановить революционного натиска масс. Правительственные войска были приведены в боевую готовность, город Петроград был превращен в военный лагерь.

26 февраля 1917 года стало началом февральской революции. 27 февраля (12 марта) на сторону рабочих перешли солдаты Павловского, Преображенского и Волынского полков. Это решило исход борьбы: 28 февраля правительство было низложено. В ходе февральской революции 1917 года царь Николай II отрекся от престола.

Выдающееся значение февральской революции в том, что это была первая в истории народная революция эпохи империализма, которая завершилась победой.

Через год, 12 марта 1918 года Москве был возвращен статус столицы России, до сего момента принадлежавший Петрограду (Санкт-Петербургу).

14 марта

1881 На русский престол взошел император Александр III

Александр III вошел в историю как царь-Миротворец - в годы его правления Россия не участвовала ни в одном серьезном военно-политическом конфликте того времени.

Российский император Александр III родился 10 марта (26 февраля по старому стилю) 1845 года в Санкт-Петербурге. Он был вторым сыном императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Сначала он готовился к военной карьере, т.к. наследником власти был его старший брат Николай, но в 1865 г. он умер.

В 1868 г. во время сильного неурожая Александр Александрович был назначен председателем комитета по сбору и распределению пособий голодающим. В бытность до вступления на престол он был атаманом казачьих войск, канцлером Гельсингфорсского университета. В 1877 г. принимал участие в русско-турецкой войне в качестве командира отряда.

Взошел на престол 14 марта 1881 года после убийства террористами-народовольцами Александра II. Первые годы царствования провел в Гатчине под усиленной охраной войск и полиции.

В реформах отца, Александра II, видел, прежде всего, негативные аспекты — рост правительственной бюрократии, тяжелое материальное положение народа, подражание западным образцам. Политический идеал Александра III опирался на представления о патриархально-отеческом самодержавном правлении, насаждении в обществе религиозных ценностей, укреплении сословной структуры, национально-самобытном общественном развитии.

29 апреля 1881 года Александр III издал манифест «О незыблемости самодержавия» и развернул ряд реформ, которые были направлены на частичное сворачивание либеральных начинаний отца-реформатора.

Внутренняя политика царя характеризовалась усилением контроля центральной власти над всеми сферами жизни государства.

По итогам правления Александра III называли «самым русским царем». Он всеми силами защищал русское население, особенно на окраинах, что способствовало укреплению государственного единства.

Восстановлен авторитет и значение русской православной церкви.

В результате проведенных мероприятий в России произошел бурный промышленный подъем, вырос и окреп курс российского рубля, улучшилось благосостояние населения.

Известны любимые лозунги императора: «Россия для русских», «У России нет друзей. Они боятся нашей огромности. У нас есть только два надёжных друга: русская армия и русский флот!».

Александр III и его контрреформы обеспечили России мирную и спокойную эпоху без войн и внутренних смут, но и зародили в россиянах революционный дух, который вырвется наружу при его сыне Николае II.

Император Александр III умер 20 октября 1894 г. от болезни почек.

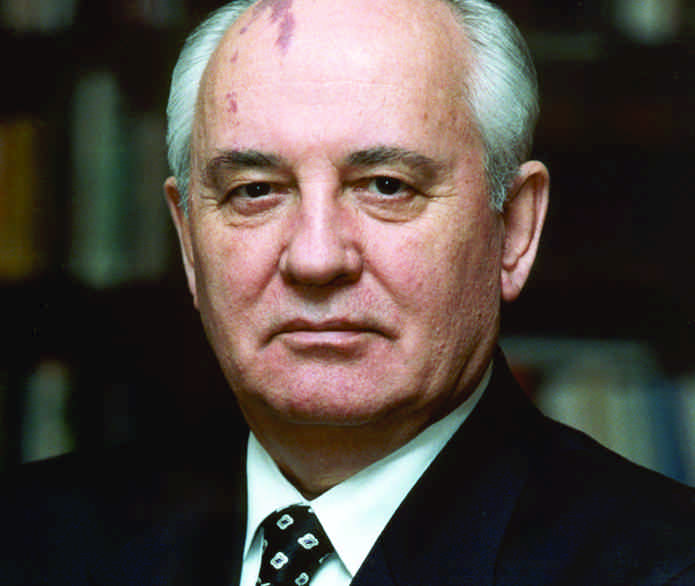

1990 Михаил Горбачев избран президентом СССР на пять лет

Первый и последний президент Советского Союза Горбачев Михаил Сергеевич родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края в семье крестьянина. 11 марта 1985 года занял пост Генерального Секретаря ЦК КПСС, а 1 октября 1988 года - пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, то есть стал совмещать высшие должности в партийной и государственной иерархии Советского Союза.

Находясь на вершине власти, Горбачёв в январе 1987 года на пленуме ЦК КПСС дал старт политике «перестройки», в развитие которой проводил многочисленные реформы и кампании, которые в дальнейшем привели к рыночной экономике, свободным выборам, уничтожению монопольной власти КПСС и распаду СССР.

15 марта 1990 года III внеочередной съезд народных депутатов СССР избрал президентом страны Михаила Горбачева. Ему довелось отработать лишь треть установленного пятилетнего срока.

25 декабря 1991 года, после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования СССР и Алма-Атинского протокола к нему (в обход возражений Горбачёва), Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР.

15 марта

1822 «Об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение».

15 марта 1822 года Александр I утвердил решение Государственного совета «Об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение». Города и веси Сибири и ранее были местом ссылки попавших в опалу, достаточно вспомнить имя всесильного Александра Меншикова, закончившего свои дни в Березове. Но именно с этой поры Сибирь на долгие-долгие годы становится местом ссылки и содержания заключенных всех званий и любого происхождения. Немало этому способствовали принятые в тот год «Устав о ссыльных» и «Устав об этапах сибирских», разработанные Михаилом Сперанским. При этом занимавший до того два года должность сибирского генерал-губернатора царский чиновник заботился об участи обездоленных, но отныне в каждой сибирской губернии или области создавалась своя экспедиция о ссыльных, и вся Сибирь стала каторжной. Это отразилось даже в том, что по «Уложению о наказаниях» 1845 года ее стали делить на «места отдаленные», то есть каторжные, и «места не столь отдаленные», как стали называть просто поселение в Сибири или европейских губерниях России. Самыми знаменитыми сибирскими узниками стали декабристы, а к началу XX века здесь находились 298577 ссыльных. В царствование последнего императора это даже вызовет тревогу засорением сибирских просторов каторжниками и политическими преступниками. Ссылка в Сибирь будет временно приостановлена, но только временно и совсем не коснется административных ссыльных, то есть политических, которые к тому времени будут составлять почти половину от общего числа. Официально сибирскую ссылку упразднят в мае 1917 года. Но летом того же года свергнутого императора Николая II с семьёй и челядью отправят под конвоем не куда-нибудь, а в Тобольск!

1991 Прошёл Всесоюзный референдум, о сохранении СССР. Введение поста президента РСФСР

Всесоюзный референдум о сохранении СССР — единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум, состоявшийся 17 марта 1991 года в Советском Союзе и обсуждавший вопрос о сохранении СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик. Гражданам был предложен вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

Референдум при всех оговорках стал серьезным прецедентом: впервые за десятилетия глава советского государства и коммунистической партии оказался практически и реально зависим от результатов массового голосования. В итоге советские люди тремя четвертями голосов постановили сохранить СССР. А всего через девять месяцев Советский Союз распался.

После создания на III-ем съезде народных депутатов СССР должности президента СССР в союзных и автономных республиках стал вводиться пост президента. Вопрос звучал так: «Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?».

12 июня 1991 года прошли выборы президента, на которых победил Б. Н. Ельцин, и таким образом стал первым президентом России.

18 марта

1871 В результате вооруженного восстания парижан и свержения буржуазного правительства была провозглашена Парижская Коммуна

Возникновение Парижской коммуны было закономерным историческим явлением. Причина – глубокие социальные противоречия внутри французского общества, которые резко обострились в результате поражения Франции во франко-прусской войне 1870-1871 годов. В феврале было сформировано правительство ставленника крупной буржуазии Тьера, которое приняло тяжелые и унизительные для Франции условия договора о мире. Ответом революционных сил было создание Республиканской федерации Национальной гвардии, которую возглавил Центральный Комитет. Далее, в ночь на 18 марта, последовала попытка правительства Тьера обезоружить пролетарские районы столицы и арестовать членов ЦК Национальной гвардии, которая провалилась. Правительство в панике бежало из Парижа в Версаль. Национальная гвардия заняла казармы, типографию, ратушу, над которой взвилось красное знамя. Так, в результате вооруженного восстания парижан и свержения буржуазного правительства была провозглашена Парижская коммуна.

26 марта состоялись выборы в Совет Коммуны Парижа. Первое заседание Совета прошло 28 марта 1871 года под председательством Прудона Белэ. А на следующий день новый муниципалитет был официально переименован в «Парижскую коммуну». С 1872 года по решению генерального совета Первого Интернационала в честь первой успешной попытки рабочих захватить политическую власть 18 марта стал отмечаться как День Парижской коммуны.

1965 Советский космонавт А. А. Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос

Двухместный космический корабль «Восход-2» вышел на орбиту Земли, имея задание провести новый эксперимент – выход человека в открытое космическое пространство. Эта миссия была важной вехой советской лунной программы. За выходом в открытый космос следила вся страна. Это произошло 18 марта 1965 года. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2», пилотируемого лётчиком-космонавтом П. И. Беляевым, около 12 минут. Выбравшись из люка, он легким толчком отделился от корабля и плавно отплыл в сторону на длину троса-фала (1 метр), соединявшего его с кораблем. Перед возвращением на корабль космонавт снял с кронштейна киноаппарат, намотал на руку фал и вошел в шлюз. Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» был создан специальный скафандр «Беркут». А сами тренировки выхода в открытый космос проводились в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину.

20 марта

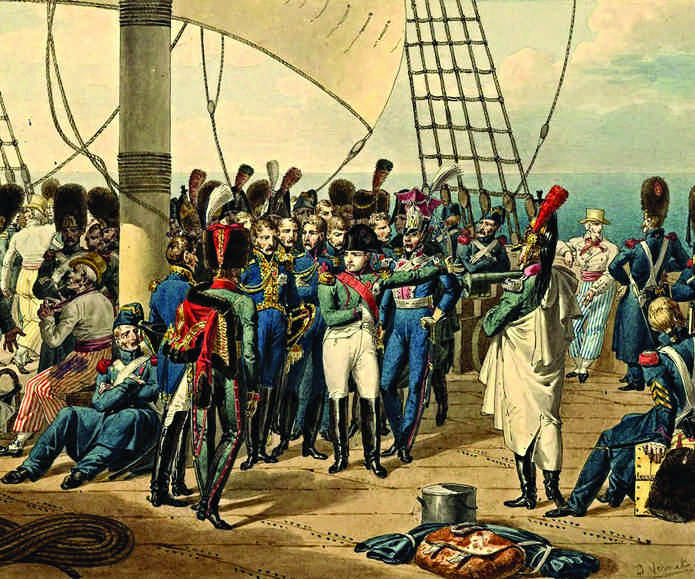

1815 Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после заточения на острове Эльба. Начало правления «ста дней»

Сто дней(Les cent jours) - так называется вторичное царствование Наполеона I во Франции. Живя в изгнании на остров, Эльбе, Наполеон зорко следил за делами Франции, знал о недовольстве, возбужденном в народ и в армии реакционной политикой Бурбонов, а также о раздорах на венском конгрессе. 26-го февраля 1815 г., во главе маленькой армии (1600 чел., с 80 лошадьми и несколькими пушками), Наполеон направился во Францию и 1 марта высадился на берегу Жуанвильского залива.

Обратившись к своим солдатам, Наполеон заявил, что они войдут в Париж до дня рождения его сына (20-го марта), не сделав ни единого выстрела. Сдержав свое обещание, Бонапарт привел войска в Париж 20-го марта. Парижане приветствовали императора. По пути в столицу не погибло ни одного солдата. Прибытие в столицу положило начало второму периоду правления императора, который вошел в историю под названием Сто дней Наполеона.

24 марта

1613 После долгих уговоров Михаил Романов согласился принять титул русского царя

Михаил Фёдорович Романов (1596—1645) — первый русский царь из династии Романовых (правил с 24 марта 1613 года).

С осени 1612 г. он вместе с матерью находился в своей вотчине около Костромы, а затем переехал в Костромской Ипатьевский монастырь. Туда и отправилась депутация от Земского собора известить Михаила об избрании его на царство. Михаил долго отказывался, а инокиня Марфа не давала ему благословения на царство, так как люди Московского государства «измалодушествовались» и изменили уже нескольким царям. Только после долгих уговоров 16-летний Михаил Федорович согласился принять престол.

По приезду в Москву Михаил остановился у Спасских ворот, где его встретили крестным ходом с главными государственными и церковными реликвиями. Затем он молился у гробниц русских царей в Архангельском соборе, а также у святынь первопрестольного Успенского собора.

Венчание на царство Царя Михаила Федоровича прошло в Успенском соборе. Он был молод и неопытен, и до 1619 года страной фактически правили старица Марфа и ее родня.

27 марта

1462 Умер Василий II «Тёмный». Великим Кязем стал Иван III

Василий II Васильевич Тёмный (10 марта 1415 — 27 марта 1462, Москва) — великий князь московский с 1425 года, пятый (младший) сын великого князя владимирского и московского Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны.

Василию Васильевичу было 10 лет, когда умер его отец, положив начало длительной феодальной междоусобной войне. В ходе войны, осложнённой одновременной борьбой с Казанью и Великим княжеством Литовским, великокняжеский престол несколько раз переходил к галицким князьям, которых поддерживали Новгород и временно Тверь. В ходе феодальной войны Василий II был захвачен и ослеплён (1446) Дмитрием Шемякой (отсюда прозвище «Тёмный»). В 1447 году князь Василий II Темный посетил Ферапонтов монастырь и получил благословение Мартиниана на поход против овладевшего Москвой Дмитрия Шемяки. С большим трудом вернул себе московский трон, одержав в начале 1450-х годов победу. Василий II ликвидировал почти все мелкие уделы внутри Московского княжества, укрепил великокняжескую власть. В результате ряда походов в 1441–1460 годов усилилась зависимость от Москвы Суздальско-Нижегородского княжества, Новгородской земли, Пскова и Вятской земли.

Результаты княжения Василия II можно характеризовать как ряд крупных успехов: увеличение территории московского великого княжения, независимость и новая формулировка задач русской церкви, обновленная идея московского самодержавия и внутренне упроченная власть великого князя.

Василий II умер от «сухотной» болезни (туберкулёза) 27 марта 1462 года в Москве. Княжич Иван, соправитель отца получил великое княжение и вошёл в историю под именем Иван III Васильевич (Иван Великий).

1898 Россия арендовала у Китая на 25 лет Порт-Артур и Дальний

Порт-Артур — портовый город в Китае на Жёлтом море, с 1950 входит в состав насчитывающего 5 миллионов жителей города Далянь.

21 ноября 1894 в ходе Первой Японско-китайской войны Япония заняла стратегически важный залив Люйшунь. Из-за сильного давления со стороны России и западных держав Япония была вынуждена вернуть залив Китаю, который по Русско-китайской конвенции 1898 отдал его вместе с прилегающим полуостровом в аренду России, переименовавшей Люйшунь в Порт-Артур. В Петербурге намеревались превратить Порт-Артур во вторую, наряду с Владивостоком, военно-морскую базу тихоокеанского флота России.

6 декабря 1902 командиром порта Артур назначен Н. Р. Греве, в 1904 его сменил И. К. Григорович.

В 1905 году после поражения России в Русско-японской войне право аренды перешло к Японии, которая по истечении 25 лет не захотела расставаться с этими территориями. В 1945-м СССР отвоевал Порт-Артур и Дальний у японцев и использовал эти стратегически важные военно-морские базы до мая 1955 года, пока Никита Хрущев не подарил их Мао Цзэдуну.

1968 Во время учебно-тренировочного полета в авиационной катастрофе погиб первый космонавт Ю. А. Гагарин

Юрий Гагарин советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли, Герой Советского Союза (9 марта 1934 — 27 марта 1968). 12 апреля 1961 года корабль «Восток» с Гагариным на борту вышел в космос, сделав оборот вокруг Земли.

27 марта 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин, погиб в авиационной катастрофе, выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под контролем лётчика-инструктора В. С. Серёгина, вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.

В СССР был объявлен общенациональный траур. Это был первый случай в истории СССР, когда день траура был объявлен в связи со смертью человека, не являвшегося на момент смерти действующим главой государства.

Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. Его родной город сегодня носит его имя - Гагарин, именем космонавта названы улицы и проспекты во многих городах России, а также установлены памятники.

30 марта

1856 Крымская война закончилась подписанием представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии II Парижского мирного договора

В июне 1853 г. Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией и оккупировала дунайские княжества. В ответ Турция 4 октября 1853 г. объявила войну. Русская армия, перейдя Дунай, оттеснила турецкие войска от правого берега и осадила крепость Силистрию. На Кавказе 1 декабря 1853 г. русскими была одержана победа под Башкадыкляром, что остановило наступление турок на Закавказье. На море флотилия под командованием адмирала П.С. Нахимова уничтожила турецкую эскадру в Синопской бухте. Но после этого в войну вступили Англия и Франция. В декабре 1853 г. английская и французская эскадры вошли в Черное море, а в марте 1854 г. В ночь на 4 января 1854 г. английская и французская эскадры прошли через Босфор в Черное море. Затем эти державы потребовали от России вывести войска из Дунайских княжеств. 27 марта Англия, а на следующий день Франция объявили России войну.

Англии и Франции удалось высадится в Крыму, 8 сентября 1854 г. разбить русские войска у реки Альма. 14 сентября началась высадка союзных войск в Евпатории. 17 октября началась осада Севастополя.

Осада длилась 349 дней, попытки отвлечь войска от Севастополя (такие, как Инкерманское сражение), не дали желаемого результата, после чего Севастополь все же был взят союзными войсками.

Война закончилась подписанием 18 марта 1856 г. в Париже мирного договора, по которому Чёрное море объявлялось нейтральным, русский флот сводился до минимума, крепости уничтожались. Аналогичные требования были предъявлены Турции. Кроме того, Россия лишалась устья Дуная, южной части Бессарабии, захваченной в этой войне крепости Карс и права покровительства Сербии, Молдавии и Валахии.

1867 Подписан договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов Соединенным Штатам Америки

Впервые идея о продаже Аляски была в весьма деликатной и строго секретной форме была высказана генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским накануне Крымской войны 1853-1856 годов. Весной 1853 года Муравьев-Амурский представил Николаю I записку, в которой подробно изложил свои взгляды о необходимости укрепления позиций России на Дальнем Востоке и важности тесных отношений с Соединенными Штатами.

Его рассуждения сводились к тому, что вопрос об уступке Соединенным Штатам русских заокеанских владений рано или поздно будет поставлен, и защитить эти отдаленные территории Россия не сможет. Русское население на Аляске составляло тогда, по разным подсчетам, от 600 до 800 человек. Креолов насчитывалось около 1,9 тысяч, алеутов — немногим менее 5 тысяч. На этой территории проживало 40 тысяч индейцев тлинкитов, которые не считали себя подданными России. Для освоения территории площадью более 1,5 млн кв. км, столь отдаленной от остальных российских земель, русских было явно недостаточно.

Переговоры о приобретении Аляски у России начались в 1867 году при президенте Эндрю Джонсоне (1808-1875) по настоянию государственного секретаря Уильяма Сьюарда.

В 4 часа утра 30 марта 1867 года был подписан договор о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки за 7,2 млн.