- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий августа

Календарь исторических событий августа

- 2.08.2016

- 2.08.2016

СОБЫТИЯ АВГУСТА

1 августа

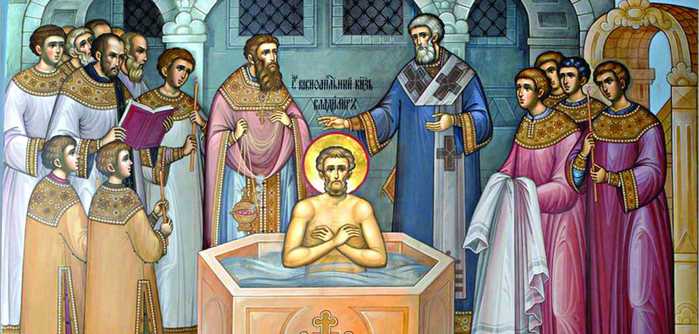

988 Принял христианство князь Владимир

Князь Владимир был внуком великой княгини Ольги и сыном князя Святослава и «вещей девы» Малуши, ставшей христианкой вместе с княгиней Ольгой в Константинополе. Править самостоятельно он начал с 17 лет и первые шесть лет провел в походах. Предание рисует в эти годы князя настоящим язычником, любимцем дружины, любителем чувственных наслаждений, военных походов и шумных пиров.

В 983 году князь Владимир Святославич совершил удачный поход на ятвягов. В 988 году он захватил город Херсонес, принадлежавший в то время Византийской империи и, угрожая походом на Константинополь, потребовал руки царевны Анны, сестры византийских императоров-соправителей Василия и Константина. Последние условием брака поставили принятие Владимиром веры Христовой. Когда царевна Анна прибыла с духовенством в Херсонес, князь Владимир внезапно ослеп.

Царевна предложила ему немедленно креститься, в надежде исцеления. Во время крещения князь прозрел. В духовном восторге он воскликнул: «Теперь я узрел Бога Истинного!». Некоторые из дружинников князя, пораженные этим чудом, также крестились. Во святом Крещении князь Владимир был наречен Василием в честь святого Василия Великого. Тогда же в Херсонесе совершилось его бракосочетание с царевной Анной.

В качестве выкупа за жену князь возвратил Херсонес Византии, построив в нем храм во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня.

По возвращении в Киев князь Владимир крестил 12 своих сыновей. Крестился и весь его дом, и многие бояре. Затем князь Владимир приступил к искоренению язычества на Руси и истреблению языческих идолов. Священнослужители, а также ранее крещеные княжичи и бояре обходили площади и дома киевлян и наставляли их в истинах Евангелия, обличали суетность и тщету идолопоклонства.

После принятия христианства князь Владимир распорядился воздвигать христианские храмы в тех местах, где раньше стояли идолы.

Крещение Руси произошло в 988 году. Это ключевое историческое событие связано с именем святого князя Владимира. Историки называют Владимира Великим, церковь - святым равноапостольным, народ нарек его Владимиром Красное Солнышко.

1514 Великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Воссоединение русских земель в границах единого государства

Великий князь Московский Василий Иванович III (1505 – 1533, родился в 1479) более всего знаменит тем, что в его правление завершилось собирание раздробленных уделов Северо-Восточной Руси в единое государство. При Василии III к Москве был присоединен вечевой город Псков (1510) и последние удельные княжества – Рязанское (1517) и Черниговско-Северское (1517-1523). Василий продолжал внутреннюю и внешнюю политику своего отца, Ивана III, на которого походил суровым, самовластным характером. Из двух главных тогдашних церковных партий в первые годы его правления преобладание принадлежало нестяжателям, но затем оно перешло к иосифлянам, которых Василий III поддерживал до самой смерти.

После смерти своего зятя, великого князя литовского Александра (1506), Василий задумал воспользоваться смутой, возникшей среди знатнейших панов Литвы. 1 августа 1514 г. Василий при содействии Глинского отнял у литовцев Смоленск. В честь этой победы в Москве был основан Новодевичий монастырь.

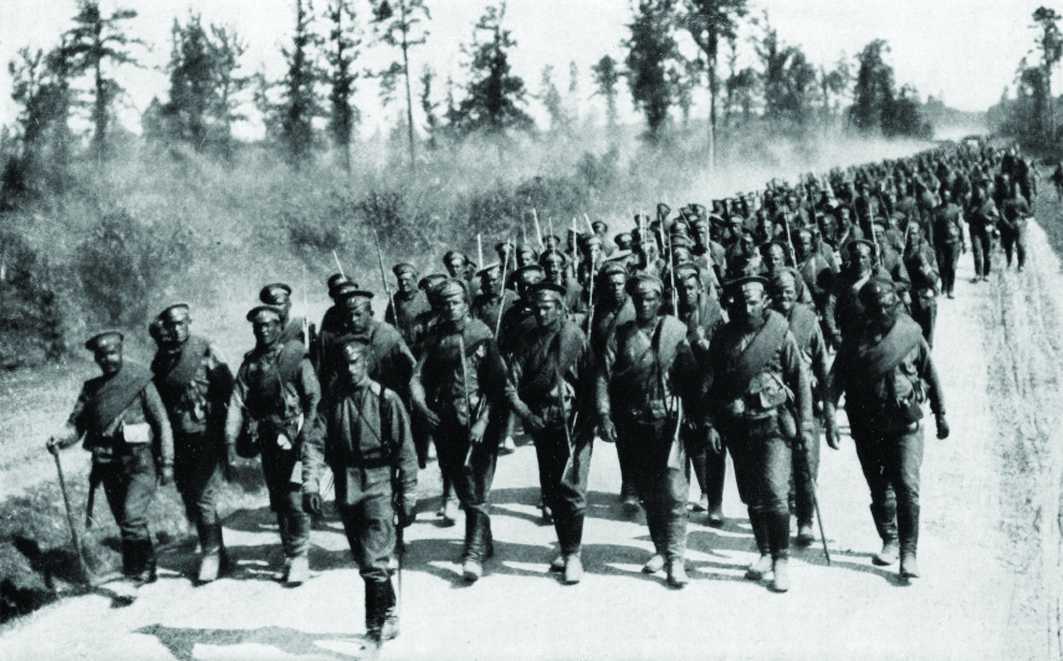

1914 Германия объявила России войну. Начало Первой мировой войны

Начало 20 века ознаменовано кровопролитными боями Первой Мировой войны. Ещё в 19 веке, в ходе исторического процесса в Европе закладывались причины для будущей войны. В 1871 году закончилась война двух больших европейских государств – Франции и Германии. Война окончилась победой немцев, а Франция понесла большие территориальные потери. Франции, с её многовековой великой историей тяжело было смириться с унизительным поражением. Общество жило мыслью о реванше, не отставали от общества и политики, которые делали всё для успеха своего государства в будущей войне.

В начале 20 века европейские государства и их правители прекрасно понимали, что выжить в «одиночку» сейчас не под силу ни одной стране. Политики всеми возможными силами искали сильных союзников для своих стран. Так, в ходе «больших дипломатических игрищ», в Европе возникли два противоборствующих союзнических блока. Первый - Тройственный союз, куда входили Германия, Италия, Австро-Венгрия. Второй - Антанта, союзниками в рамках которой были Франция, Англия и Российская Империя. История шла к грядущему переделу мира.

Основной причиной Первой Мировой войны было столкновения интересов противоборствующих союзнических блоков, а поводом убийство наследника Австро-Венгерского трона. Эрцгерцог Франц Фердинанд посетил Боснию, где в городе Сараево 28 июня 1914 года был убит террористом Гаврилой Принципом. В убийстве Франца Фердинанда, помимо Принципа участвовало примерно шесть человек. Через несколько дней австрийским правительством был подготовлен ультиматум для Сербии. Пункты этого ультиматума нарушали суверенитет славянского государства. Сербы были готовы удовлетворить требования австрийцев лишь частично. Тогда Австрия объявила Сербии войну. Первая Мировая война началась 28 июля 1914 года.

Ситуация накалилась до предела. Многое в те дни зависело от умения дипломатов качественно выполнять свою работу. К сожалению, некоторые силы не хотели мира. Николай II просил Вильгельма - канцлера Германии, обуздать строптивую союзницу. Канцлер не захотел. Тогда в Российской Империи была объявлена мобилизация. Немецкий посол потребовал прекратить её. Русские министры ответили категорическим отказам. Отмена мобилизации грозила для Российской Империи серьезными проблемами в случае начала войны, ибо русская армия не успела бы занять нужные для продуктивного ведения войны позиции. 1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской Империи. Так Первая Мировая война началась и для России. Третьего и четвертого августа в войну вступили Франция и Англия.

В событиях Первой Мировой войны участвовали 38 государств. Стоит отметить, что на тот момент в мире всего существовало 59 государств. В войну поистине оказался вовлечён весь Мир. Окончилась Первая Мировая война в 1918 году. В течение 5 лет войны распались такие империи, как Османская, Российская, Германская и Австро-Венгерская. Количество пострадавших (учитывая потерю убитыми среди военных и мирного населения, а также раненых) – около 80 миллионов человек.

2 августа

1727 Русский император Пётр II издал указ о восстановлении выборной должности гетмана Малороссии

Весной 1727 года Екатерина I умерла, и императорскую корону принял внук Петра Великого Петр II. Правда, корона для 12-летнего императора еще тяжеловата В России идет борьба за престол, и за влияние на императора

Чувствуя, что императорская власть слаба, а в Украине назревает восстание, правительство предпринимает определённые шаги и издаёт «Указ о возрождении гетманата и избрания гетмана».

Выборы проходили в Глухове, в сентябре 1727 года. «В честь Совета курила 41 пушка. Под эту канонаду, с большим расходом пороха, гетманом Украины провозгласили полковника Данила Апостола».

В политической жизни казачества и Левобережной Украины наступило оживление. Возобновили, в частности, всю традиционную казацкую генеральную старшину, возрождались полки, постепенно в теряло власть российское чиновничество и «упорядочил свое правительство Апостол неплохо, заботясь и о заселении левобережного Понизья Днепра, и о развитии Церкви и, в частности, Самарского монастыря».

1806 Шлюп «Нева» под командованием Ю. Ф. Лисянского завершил первое русское кругосветное путешествие

7 августа 1803 г. из Кронштадта вышли в дальнее плавание шлюпы «Надежда» и «Нева», на которых русским морякам предстояло совершить кругосветное путешествие. Начальником экспедиции был капитан-лейтенант Иван Федорович Крузенштерн – командир «Надежды». «Невой» командовал капитан-лейтенант Юрий Федорович Лисянский.

Путешествие Крузенштерна и Лисянского дало очень много нового для познания ряда областей земного шара. Во время плавания систематически производились астрономические и метеорологические наблюдения, определялась температура разных слоев воды, делались промеры глубин, производились наблюдения над приливами и отливами. Экспедиция провела работы по составлению новых карт и проверке старых.

«Нева» и «Надежда» вернулись в Петербург разными маршрутами. В 1805 году их пути пересеклись в порту Макао на юге Китая. «Нева» после захода на Гавайи оказала содействие Русско-американской компании в отвоевании у туземцев Михайловской крепости. После «Нева» повезла товары в Кантон, по дороге был открыт коралловый остров Лисянского. Путешествие завершилось 2 августа 1806 года.

1723 Во время персидского похода русской армии и флота 1722-1723 русским десантом взят Баку

Подготовка к Персидскому походу началась еще во время Северной войны. Петр I решил отправится в поход из Астрахани по берегу Каспийского моря, дойти да Дербента, потом до Баку. Для грядущего похода было создано 20 отдельных батальонов численностью 22 000 человек и 196 артиллерийских орудий. Также русский царь наладил дружественные отношения с калмыцким ханом, за это в походе к нему присоединилось около 7 000 солдат калмыцкой конницы.

13 августа 1723 года русское войско подошло к городу Баку. Русский командующий Матюшкин предложил жителям сдать город, но те отказались.

21 числа того же месяца осаждённое войско предприняло попытку прорыва, но русская армия, состоящая из 4 пехотных батальонов, отбила вылазку неприятеля. В то же самое время русский флот из 7 гекботов начали обстреливать городскую стену со стороны моря. Стена была разрушена, а артиллерия уничтожена. В связи с этим было принято решение штурмовать крепость 25 июля, но из-за шторма штурм крепости отменился. 2 августа 1723 года крепость Баку сдалась без боя.

1714 Экспедиция Ивана Бухгольца вышла из Тобольска для освоения Сибири (этой экспедицией позже был основан Омск)

Иван Дмитриевич Бухгольц родился в 1671 году. В молодые годы Иван Дмитриевич состоял в потешном войске Петра I. С 1689 года (по другим данным - с 1697) он уже офицер Преображенского полка.

В мае 1714 года Бухгольц, бывший тогда подполковником, получил Высочайший указ Петра I, который предписывал ему ехать в Тобольск, собирать там отряд и двигаться вверх по Иртышу к Ямыш-озеру. Там он должен был остановиться на зимовку, построить крепость, оставить в ней гарнизон, а затем продолжать путь дальше, к городу Яркенду, где якобы имелись россыпи песочного золота.

Вышедшей в поход 7 августа экспедиции Бухгольца не удалось укрепиться у Яркенда. Следствием было установлено, что поход потерпел неудачу в результате плохой подготовки, и Бухгольц был оправдан.

Лишь весной 1716 года экспедиционный отряд Бухгольца, насчитывавший 2795 человека: два пехотных и один драгунский полк, оснащённый артиллерией, стрелковым вооружением, необходимым запасом боеприпасов сумел высадится в устье Оми, на её левом берегу.

8 августа

1790 Эскадра адмирала Фёдора Ушакова разбила турецкий флот, обеспечив господство России в Чёрном море

8 августа 1790 года эскадра русского адмирала Фёдора Ушакова у мыса Тендра разбила турецкий флот. Эта победа на долгие десятилетия обеспечила господство России в Чёрном море. Мечта императора Петра Первого осуществилась в царствие Екатерины Второй.

В этом сражении турки заметно превосходили россиян по числу орудий. У первых их было 1360, у вторых – 836. Некоторый перевес османский капудан-паша Гуссейн имел и в судах: 14 турецких линейных кораблей, 8 фрегатов и 14 мелких судов против 5 российских линейных кораблей, 11 фрегатов и 20 мелких судов. Что ничуть не смущало Ушакова. Он с молодых лет исповедовал принцип: «хочешь победы – полагай, что противник втрое сильнее, вчетверо».

В 15 часов, подойдя к противнику на дистанцию картечного выстрела, Ушаков принудил его к бою. А уже к 17 часам вся турецкая линия была разбита. Неприятель обратился в бегство.

На счету Федора Федоровича Ушакова, причисленного несколько лет назад, уже в новейшей истории России, к лику святых, 53 кампании. В 46 из них он сам командовал кораблями и эскадрами.

Его черноморская победа 1790 года стала судьбоносной для России.

1945 СССР объявил войну Японии, начав ввод войск в Манчжурию

Опасность войны СССР с Японией существовала ещё со второй половины 1930-х годов, когда в 1938-м произошло столкновение на озере Хасан, а в 1939-м, сражение на границе Монголии и Маньчжоу-Го Халхин-Голе. В феврале 1945 года на Ялтинском соглашении трех великих держав; США, Великобритании и СССР, руководство Советского Союза решилось поддержать вступление в войну с Японией. Воспользовавшись возможностью возвращения южной части Сахалина и Курильских островов, 5 апреля 1945-го Союз аннулировал пакт о нейтралитете, а 8 августа 1945 года объявил войну стране Восходящего солнца.

Боевые действия велись всего 12 дней. За это время советские войска заняли южную часть Сахалина, Курильские острова, Маньчжурию и часть Кореи. 19 августа 1945 года в Мукдене советские войска взяли в плен императора Маньчжоу-Го, а уже 2 сентября Япония капитулировала, завершив Вторую мировую войну.

Вступление СССР в войну против Японии имело огромное значение для исхода всей Второй мировой войны. Разгром Квантунской армии, главной сухопутной ударной группировки, ускорил поражение и безоговорочную капитуляцию Японии.

10 августа

1524 Основан Новодевичий монастырь

10 августа 1524 года состоялась закладка монументального пятиглавого собора Смоленской иконы Богоматери – самого древнего и главного храма московского Новодевичьего монастыря. Эта дата считается днём основания Новодевичьего монастыря в Москве. Собор был основан по обету великого князя Московского Василия III Ивановича (1479–1533) в память об освобождении в 1514 году старинного русского города Смоленска от господства Литвы. А точнее - в благодарность им была основана Великая обитель Пречистой Богородицы Одигитрии Новый Девичий монастырь с соборным храмом во имя Смоленской иконы. По преданию, икона Смоленской Богоматери Одигитрии (Путеводительницы) была написана самим евангелистом Лукой. С неё существует множество списков, в том числе 30 чудотворных. Она была перенесена в монастырь из московского Кремля в 1525 году. В память перенесения чудотворной иконы был установлен ежегодный праздник с крестным ходом из Кремля в Новодевичий монастырь.

11 августа

1337 Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой

11 августа 1337 года, согласно летописям, Сергий Радонежский и его брат Стефан основали монастырь недалеко от города Радонежа (хотя ряд исследователей считают годом основания монастыря - 1342-й). Ещё при жизни святого обитель сильно преобразилась благодаря стараниям смоленского архимандрита Симона. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В 14-17 веках монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали писатели Епифаний Премудрый – автор Жития Сергия Радонежского, Максим Грек, Авраамий Палицын, живописцы Андрей Рублёв и Даниил Черный, резчик Амвросий. Монастырь играл важную роль и в политической жизни страны: поддерживал объединительную политику московских великих князей, участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в 1608-1610 годах – с польской интервенцией. Также он способствовал организации первого земского ополчения, а затем народного ополчения Минина и князя Пожарского. Со временем на территории монастыря сложился живописный ансамбль построек, включающий более 50 зданий и сооружений, в том числе Троицкий и Успенский соборы. После Октябрьской революции 1917 года Троице-Сергиева лавра была закрыта, в ее зданиях был создан историко-художественный музей, с 1940 года – музей-заповедник. Однако, после Великой Отечественной войны в 1946 году началось возрождение обители. Ныне Троице-Сергиева лавра занимает выдающееся место в жизни Русской церкви и является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.

14 августа

1775 По указу императрицы Екатерины II была ликвидирована Запорожская Сечь

Общественно-политическая и военная организация украинского казачества Запорожская Сечь долго сохраняла относительную автономию в Российской империи, поскольку играла видную роль в ее войнах с Турцией и Крымом. После воссоединения Украины с Россией (1654), на Запорожье были распространены привилегии, которыми пользовались другие российские казачьи войска. Запорожское казачество защищало южные границы России, но одновременно и укрывало беглецов, прятавшихся на Сечи от преследования царских властей. Правительство Екатерины II вынуждено было терпеть казацкую вольницу, пока нуждалось в её помощи для борьбы с турками и татарами. Однако, после победы в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов, царское правительство перестало нуждаться в сохранении Сечи. Кроме того, во время Крестьянской войны 1773-1775 годов, когда против режима Екатерины II выступила повстанческая армия Емельяна Пугачева, на Запорожье произошли антиправительственные волнения. В итоге, после победы царизма над «Пугачевщиной», манифестом Екатерины II от (3) 14 августа 1775 года «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии», Запорожская Сечь была ликвидирована.

Земли запорожцев стали раздавать русским и украинским помещикам, а местное население закрепощалось или превращалось в государственных поселян. Многие казаки бежали в турецкую Добруджу, где основали Задунайскую Сечь и числились на султанской службе. В 1787 году из бывших запорожцев, оставшихся в российском подданстве и живших близ турецкого пограничья на Южном Буге, было образовано Черноморское казачье войско. Но в 1792–1793 годах, после новых побед России над Турцией, его отряды были переселены на Северный Кавказ, где возникло кубанское казачество.

1850 Амурская экспедиция под руководством Геннадия Ивановича Невельского подняла русский флаг на мысе Куегда

В июне 1850 Г. И. Невельской на военном транспорте «Байкал» вошел в залив Счастья, где основал Петровское зимовье, а 14 августа на мысе Куегдо заложил Николаевский пост (Николаевск-на-Амуре). Невельской поднял Андреевский флаг и от имени российского правительства зачитал текст грамоты о принадлежности приамурских земель к Российской империи. Донесение в Петербурге о самовольном поступке Невельского вызвало негодование «высоких» чиновников Министерства иностранных дел - основных противников идеи исследования и освоения устья Амура. Специально образованный комитет признал действия Г. И. Невельского дерзкими и противными высочайшей воле и постановил: Николаевский пост на Амуре снять и впредь устья Амура не касаться, а Г. И. Невельского подвергнуть строжайшему наказанию - разжаловать в матросы с лишением всех прав состояния.

Император Николай I нашёл действия Г. И. Невельского патриотичными, благородными и молодецкими. Ответом на постановление Комитета были его исторически значимые слова: «Где раз поднят русский флаг, он спускаться не должен».

15 августа

1918 США и Советская Россия разорвали дипломатические отношения.Начало интервенции стран Антанты в Россию

В этот день 15 августа 1918 года – США и Советская Россия разорвали дипломатические отношения. В этот и следующий день американские войска высадились во Владивостоке, что означало начало интервенции стран Антанты в Россию.

В интервенции российского Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири в 1918-1922гг. под шумок, пока новой советской власти было не до дальневосточной окраины Российской империи, участвовала группа иностранных государств: Япония, США, Великобритания, Франция, Италия, мятежные чехословаки (превратившиеся в одночасье из военнопленных в захватчиков), венгры, канадцы и даже китайцы.

Наиболее многочисленным воинским контингентом были японские войска, которых насчитывалось 72000 человек. Великобритания, Франция, Италия сообща выставили 19000 штыков. Китай, под нажимом Японии, командировал к нам около 1200 солдат. Чехословацкий корпус, бойцы которого следовали на родину из русского плена, в который попали в годы Первой мировой войны, насчитывал около 15000 человек.

Свидетельства о зверствах интервентов приводились практически во всех местных газетах той поры.

В апреле 1920 года американские, английские, французские и прочие иноземные войска убрались восвояси из Владивостока. В связи с изменившейся военно-политической ситуацией на Дальнем Востоке правительства США, Великобритании, Франции и др. государств вынуждены были отказаться от открытой поддержки разномастных местных властей на Дальнем Востоке, противостоящих большевикам. В августе покинули Приморье и китайские части.

Дольше всех оставались японцы до октября 1922 года. Под их «крышей» продолжал действовать и специальный батальон американских вояк. Янки вместе с японцами «обслуживали» созданный в те годы на Русском острове концлагерь и радиостанцию, расположенную там же. Замученных в лагере топили рядом с островом порознь и целыми баржами, связывая руки колючей проволокой. Есть свидетельства, что уже после ухода интервенции один из водолазов, работая на затопленных объектах у Русского острова, наткнулся на одну из таких барж, внутри которой «стояли, как живые, связанные люди». Шокированный увиденным, водолаз сошел с ума…Безусловно это может быть преувеличением, но это как раз то преувеличение, которое так любят повторять те, кто перекидывает его на другую сторону.

18 августа

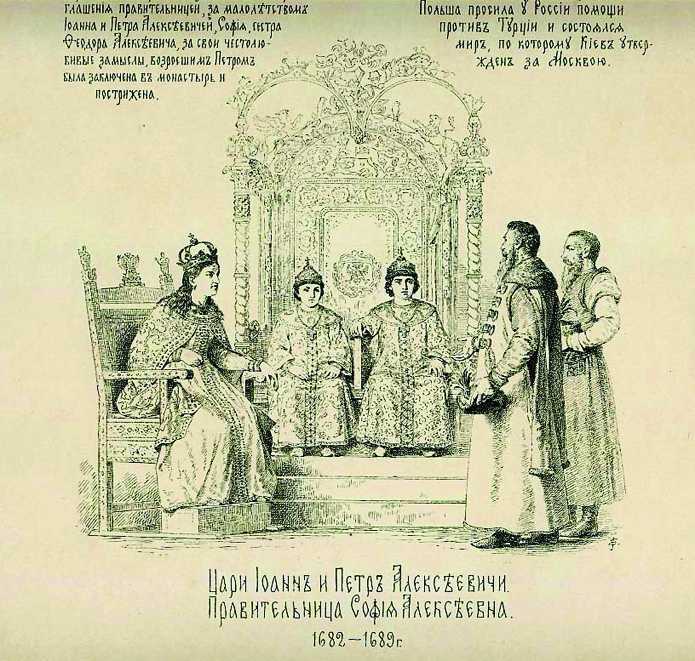

1682 На престол Российской Империи вступил Пётр I

Пётр родился в ночь на 31 мая (9 июня) 1672 года. Его отец – царь Алексей Михайлович – имел многочисленное потомство: Петр I был 14-м ребёнком, но первым от второй жены, царицы Натальи Нарышкиной. 29 июня в день св. апостолов Петра и Павла царевич был крещён в Чудовом монастыре, протопопом Андреем Савиновым и наречён Петром. Побыв год с царицей, он был отдан на воспитание нянькам.

На 4-м году жизни Петра, в 1676 году, умер царь Алексей Михайлович. Опекуном царевича стал его сводный брат, крёстный отец и новый царь Федор Алексеевич. 7 мая 1682 года, после 6 лет правления царь Фёдор Алексеевич скончался. Встал вопрос, кому наследовать престол: старшему болезненному Ивану согласно обычаю или малолетнему Петру.

Заручившись поддержкой патриарха Иоакима, Нарышкины и их сторонники 7 мая 1682 года возвели на престол Петра. Фактически к власти пришёл клан Нарышкиных и вызванный из ссылки Артамон Матвеев, объявленный «великим опекуном».

Милославские, родственники царевича Ивана и царевны Софьи по их матери, усмотрели в провозглашении Петра царём ущемление своих интересов. Стрельцы, которых в Москве было более 20 тысяч, уже давно проявляли недовольство и своенравие; и, видимо, подстрекаемые Милославскими, в мае 1682 года выступили открыто: с криками, что Нарышкины задушили царевича Ивана, двинулись к Кремлю. Наталья Кирилловна, надеясь успокоить бунтовщиков, вместе с патриархом и боярами вывела Петра с братом на Красное крыльцо. Однако восстание не закончилось. В первые часы были убиты бояре Артамон Матвеев и Михаил Долгорукий, потом и другие сторонники царицы Натальи, в том числе два её брата Нарышкины. Вскоре выборные от стрелецких полков явились во дворец и потребовали, чтобы старший Иван признавался первым царём, а младший Пётр – вторым. Опасаясь повторения погрома, бояре согласились, и патриарх Иоаким тотчас же совершил в Успенском соборе торжественный молебен о здравии двух наречённых царей; а 18 августа венчал их на царство.

19 августа

1944 Александр Иванович Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза

Да-да, тот самый, который «Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!». Знаменитый ас, лётчик-истребитель ещё во время войны стал трижды Героем Советского Союза. Легенда.

Известно что он был очень скромным человеком и за славой не гонялся. В отличие от тех же асов люфтваффе, которые иной раз не брезговали даже откровенными приписками в подсчёте сбитых противников.

Исследователи, работавшие с записными книжками Покрышкина, утверждают, что при точных подсчётах количество сбитых им самолётов можно значительно увеличить - с 59 до 80 и даже до 94. Разница существенная. Но русский ас в плане личной славы был спокоен: «Главное - то, что наша дивизия сбила 1174 самолёта. Все они пошли в счёт войны!».

В 1944 г. президент США Рузвельт официально объявил Покрышкина «лучшим лётчиком-истребителем всех союзных армий».

Зато на родине, уже после войны, его обходили чинами и наградами. Скажем, звания «Заслуженный военный лётчик СССР» не удостоили вовсе. И всё это на фоне разговоров о «низком личном счёте». Но у Покрышкина был свой счёт, более справедливый. В своей дивизии он воспитал столько же Героев СССР, сколько им было сбито самолётов, - 59 человек...

Подробнее в следующем материале.

20 августа

1741 Открытие Аляски первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом

20 августа 1741 года состоялось открытие первым русским мореплавателем капитан-командором Витусом Берингом Аляски.

БЕРИНГ Витус Ионассен (1681-1741), мореплаватель. Выходец из Дании. В 1703 Беринг поступил на российскую службу, с тех пор до последних дней своей жизни преданно служил России. В 1725 назначен начальником 1-й Камчатской экспедиции (1725-30), целью которой было выяснить наличие перешейка или пролива между Азией и Америкой. В июне – сентябре 1728 экспедиция Беринга на судне «Св. Гавриил», обойдя восточный берег Камчатки, южный и восточный берега Чукотки, прошла проливом, названным впоследствии Беринговым. В 1730 получил чин капитан-командора.

В 1740 пакетботы «Св. Пётр» (командир Беринг) и «Св. Павел» (командир А. И. Чириков) вышли из Охотска после зимовки в Авачинской губе и направились на восток. 20 июня 1741 корабли разошлись и более не встретились. Суда прошли морем, названным впоследствии Беринговым, достигли побережья Аляски. На обратном пути Беринг открыл часть Шумагинских и Алеутских островов. Возвращение было тяжелым, экипажи страдали от недостатка продовольствия и болезней. Сам Беринг тяжело заболел и умер на острове (ныне о. Беринга), рядом с которым «Св. Пётр» потерпел крушение.

Камчатские экспедиции оставили огромное картографическое наследство. Мореходами было создано более 60 общих и региональных карт. Часть открытий 2-й Камчатской экспедиции отражена в «Атласе Российском» (1746), оказавшем влияние на развитие западноевропейской географии и картографии.

23 августа

1942 Начало обороны Сталинграда

Сталинградская битва играла решающую роль во всей Великой Отечественной войне. И это не просто слова. Сталинград был важным стратегическим пунктом: в нем располагались советские заводы, производившие военную вооружение, через город проходил один из торговых путей страны. Также, завоевав Сталинград, немцы прошли бы дальше вглубь страны и захватили бы крупные источники ископаемых СССР. Немало важным было для народа ещё и то, что город был назван в честь их предводителя, Иосифа Сталина. Народ понимал значение этой битвы и отважно отстаивал город.

Дата битвы: 17 июля 1942 – 2 февраля 1943. 23 августа немцы ворвались в Сталинград. Люди теперь воевали буквально за каждый клочок земли, за каждый дом.

В Сталинградской битве СССР одержала победу. И она стала переломным моментом войны. Это была первая крупная победа советских войск, и первое крупное поражение немецких в этой войне. План немцев по быстрому захвату страны был разрушен. Однако и Германия, и СССР потеряли немало людей… Русские немного более 1 миллиона, немцы – 840 тысяч.

1943 В ходе Великой Отечественной войны г. Харьков окончательно освобождён от немецко-фашистских войск. День города Харькова

Сама дата 23 августа взялась отнюдь не с момента первой археологической находки, либо первого упоминания в печатных документах о Харькове. Принято считать, что именно 23 августа 1943 года советские войска окончательно освободили город от фашистских оккупантов.

О событиях этой ночи военный корреспондент Ю. Жуков писал: «Страшное багровое зарево обняло полнеба, и Млечный Путь, опускавшийся прямо в костер Харькова, как бы растворился в нем. Теперь отчётливо было видно, что горит действительно весь город. Отдельные очаги пожара слились в одно море золотисто-желтого накалённого пламени. В районе вокзала не утихали взрывы. Видимо, там рвались цистерны с горючим. Молочно-белые кипенные столбы поднимались к зениту, и в степи становилось светло. В некоторых районах горели склады с боеприпасами, и зловещие фейерверки трассирующих снарядов будоражили и без того беспокойное небо... К рассвету грохот канонады утих. К городу потянулись колонны пехоты, артиллерии. С грохотом пошли тягачи, танки. Незабываемый, волнующий час освобождения! Навстречу из всех переулков уже бежали дети с букетами астр. С треском летели на землю обломки немецких указателей. На каждом перекрестке стояли толпы людей. Десятки добровольцев-проводников указывали путь, советовали, как объехать минированные немцами участки, и говорили, говорили без конца, торопясь рассказать всем о наболевшем».

К 12 часам 23 августа Харьков был полностью очищен от немецко-фашистских войск. Жители города восторженно встречали воинов-освободителей. Большая часть немецкой группировки, оборонявшей город, была уничтожена.

За все время 641-дневной оккупации город переходил из рук в руки 3 раза, и лишь с четвёртой попытки его удалось освободить.

После окончания войны 23 августа стал для Харькова Днем освобождения города. В 80-х годах 20-го века этот день стал официально называться Днём города.

1943 Победа русских войск на Курской дуге, ставшей переломным событием в ходе всей ВОВ

Курская битва была запланирована немецко-фашистскими захватчиками под предводительством Гитлера в ответ на битву под Сталинградом, где они потерпели сокрушительное поражение. Немцы, как обычно, хотели напасть внезапно, но случайно попавшийся в плен сапёр-фашист, сдал своих. Он сообщил о том, что ночью пятого июля 1943 года гитлеровцы приступят к операции «Цитадель». Советской армией принимается решение начать битву первыми.

Основным замыслом «Цитадели» было нанесение внезапного удара по России с привлечением мощнейшей техники и самоходных установок. Гитлер не сомневался в своём успехе. Но генеральным штабом советской армии был разработан план, направленный на освобождение российских войск и оборону сражения.

Своё интересное название в виде битвы на курской дуге сражение получило из-за внешней схожести линии фронта с огромной дугой.

Изменить ход Великой Отечественной войны и решить судьбу российских городов, таких как Орёл и Белгород, было возложено на армии «Центр», «Юг» и оперативную группу «Кемпф». На оборону Орла были поставлены отряды Центрального фронта, а на оборону Белгорода – Воронежского фронта.

12 июля 1943 года ознаменовано величайшим танковым сражением на поле под станцией Прохоровка. После проведенного сражения гитлеровцам пришлось сменить нападение на оборону. Этот день стоил им огромных человеческих потерь (около 10 тысяч) и разгрома 400 танков.

За три дня, с 16 по 18 июля Центральным фронтом была ликвидирована гитлеровская группировка. В дальнейшем они предались авиационному преследованию и таким образом были отброшены на 150 километров к западу. 5 августа были освобождены Орел и Белгород, 23 августа - Харьков. Победа в Курской битве окончательно переломила ход Великой Отечественной войны, стратегическая инициатива была вырвана из рук фашистов.

1395 В Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы

По преданию Владимирскую икону Богоматери написал в 1 веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица. В середине 12 века икона была подарена великому князю Юрию Долгорукому. Образ хранился в Вышгородском монастыре под Киевом. Сын Юрия Долгорукого князь Андрей Боголюбский, отправляясь в 1155 году править Владимиро-Суздальской землей, взял икону с собой, поместил ее в Успенском соборе Владимира.

Икона не раз являла миру свои чудеса. В 1395 году она спасла Москву от нашествия среднеазиатского хана Тимура. Когда уже не оставалось надежды одолеть вражеские полчища, великий князь московский Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворной иконой. Путь до Москвы продолжался 10 дней. В это время люди стояли по сторонам дороги на коленях и молились. В Москве икону встретили 26 августа. В это время Тамерлан спал в шатре и увидел во сне высокую гору, с которой к нему спускались святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе, озаренная божественным светом и окруженная воинством небесным, стояла «лучезарная Жена». Мудрецы поведали хану, что во сне ему был послан знак свыше, что сама Божья матерь встала на защиту земли Русской. «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы», - писали летописцы. В честь этого события на месте встречи иконы был построен Сретенский монастырь, а Владимирская икона Божьей Матери перешла в Москву и была установлена в соборе, построенном в честь Успения Пресвятой Богородицы. Перед ней помазывались на царство цари и избирались первосвятители.

В советское время икону поместили в Третьяковскую галерею. В сентябре 1999 года икона Владимирской Божьей Матери была передана в храм Святителя Николая при Третьяковской галерее. Там она хранится под пуленепробиваемым стеклом, а специальные приборы поддерживают особый режим температуры и влажности.

30 августа

1700 Началась Северная война между Россией и Швецией

30 августа 1700 года началась Северная война между Россией и Швецией, которая длилась до 1721 года. Целью ее был выход России к Балтийскому морю. 30 ноября 1700 года армия молодого русского царя Петра I была разбита под Нарвой шведским королем Карлом ХII. После поражения Петр в 1700-1702 годах провёл ряд серьезных военных реформ, в результате которых были фактически заново созданы армия и Балтийский флот. Весной 1703 года в устье Невы царь основал город и крепость Санкт-Петербург, а позже – морскую цитадель Кронштадт. Летом 1704 года русские захватили Дерпт (Тарту) и Нарву, укрепились на побережье Финского залива. В то время Пётр был готов заключить мирный договор со Швецией. Однако Карл решил вести войну до полного конца. 8 июля 1709 года произошла грандиозная Полтавская битва, закончившаяся победой русской армии и определившая исход Северной войны. Армия шведского короля была разбита, сам он ранен и с небольшим отрядом бежал в Турцию, после чего в войну вступила Османская империя. В 1713 г. Швеция полностью утратила все свои владения в Европе. Созданный Петром Великим балтийский флот одержал свою первую победу в 1714 г. в сражении при мысе Гангут. Русские постепенно вытесняли Карла с территории Финляндии.

Мирный договор был заключен в Ништадте 30 августа 1721 г. Россия, возводящая Финляндию - Швеции, получила: Ингрию, Эстляндию, Карелию, Лифляндию.

Российский сенат по случаю победы преподнёс Петру I титул императора, а страна стала именоваться империей. Северная война при Петре I позволила России укрепить свой статус мировой державы, а так же, получить крупнейший город-порт Санкт-Петербург.

30 августа

1725 В России учреждён Кавалерский орден Св. Александра Невского –

Учреждение ордена Св. Благоверного князя Александра Невского изначально было задумано Петром I как военная награда, однако к сожалению, он так и не успел никого им наградить. Государыня Екатерина I, после смерти Петра Великого, стала награждать орденом и за гражданские заслуги. В его статусе было записано: «В награду трудов за Отечество подъемных».

Князь-полководец Александр Невский был весьма почитаем на Руси, он прославился победами над шведами и немецкими рыцарями Тевтонского ордена. В 1724 г. по приказу императора Петра I мощи святого благоверного князя Александра Невского были торжественно перевезены из Владимира в новую столицу Российского государства – Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру. Память святого по указу Петра I стали отмечать 30 августа в день заключения победоносного Ништадского мира со Швецией.

Первые награждения орденом были произведены в связи с бракосочетанием дочери Петра I и Екатерины I царевны Анны Петровны со Шлезвиг-Гольштейнским герцогом Карлом-Фридрихом. Екатерина I возложила орденские знаки и на себя.

Орден имел одну степень и стал общей наградой для военных и статских чинов, вручавшейся как российским, так и иностранным поданным. В «Установлении о российских орденах», утвержденном Императором Павлом I, орден Св. Александра Невского занимал третье место после орденов Св. Андрея Первозванного и Св. Екатерины.

29 июля 1942 году Указом Президиума Верховного Совета СССР орден Александра Невского был восстановлен как военная награда. Им награждались командиры Красной армии, проявившие себя в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны личную отвагу, мужество и храбрость. Всего за подвиги и заслуги в ВОВ орденом Александра Невского было произведено 42165 награждений.

31 августа

1806 Александр I провозгласил бескорыстие основным принципом внешней политики России

В манифесте императора Александра I, обнародованном 31 августа 1806 года, основным началом во внешней политике России провозглашалось бескорыстие. В манифесте говорилось: «Во всех предприятиях наших не расширения наших пределов и не тщетной славы преходящих побед мы ищем, но желаем и действуем в утверждение общей безопасности, в охранение наших союзов и в ограждение достоинства империи нашей».

Царствование императора Александра занимает особое положение в хронологии Российской империи. Так можно было бы говорить о каждом царствовании в России, но именно на это время приходятся значительные позитивные преобразования во внутренней и внешней политической жизни России.

Как отмечают сегодня историки: «Внутренняя политика Александра I имела строго либеральный оттенок. Он издал указ о «вольных хлебопашцах», дал право землевладения купцам, мещанам и казённым поселянам, разрешил свободно выезжать за границу, уменьшил цензуру, отменил пытки… За время правления Александра I произошла и реформа образования. Русский Император понимал, что страна нуждалась в новых высококвалифицированных кадрах. При Александре I в России было открыто 5 новых университетов, много гимназий и училищ». Эти слова написаны на памятнике Александру I, установленному недавно в Москве. Однако, очевидно, неспроста именно в этот период приходятся весьма тяжкие испытания России в противостоянии Европе и её высший триумф, пик её славы и престижа за всю более чем тысячелетнюю историю...

На период царствования Александра I выпали большие испытания, но ему удалось их преодолеть, не отделяясь от общества и не выделяя себя из него.