- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий сентября

Календарь исторических событий сентября

- 3.09.2016

- 3.09.2016

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ

1 сентября

1939 Началась Вторая мировая война

Без сомнения, Вторая мировая война, стала наиболее масштабным и кровавым конфликтом из всех, которые когда-либо гремели на нашей планете в течение всей истории человечества.

К тому же, именно это первая война, в ходе которой было впервые использовано ядерное оружие. Всего в этой войне приняла участие 61 страна на всех континентах, что и позволило назвать эту войну мировой, а даты её начала и конца считаются наиболее знаковыми для истории всего человечества.

Специалисты, много лет спустя до сих спор спорят о том, что является причиной Второй мировой войны.

Первая мировая война, несмотря на поражение Германии, не позволила окончательно разрядить обстановку и уладить территориальные споры.

В Первой мировой войне, одержавшие победу Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция заключили крайне невыгодный мир, который не только не остудил пыл проигравших, но и разозлил их и заставил снова собираться с силами. В то же время, когда в Германии пришел к власти Гитлер, страны западной Европы стали вести себя наоборот, слишком мягко, стараясь «умиротворить» страну-агрессора.

Так, в рамках этой политики без единого выстрела была отдана Австрия, благодаря чему Германия набрала достаточно силы, чтобы бросить вызов всему остальному миру.

В число государств, объединившихся против агрессии Германии и её союзников вошел Советский Союз, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания а также Китай.

Также против Германии выступило большое количество менее значимых стран. Однако и Германия нашла сторонников, заручившись поддержкой Италии, Венгрии, Японии и нескольких других стран в Европе, к тому же Китай тогда был разделен между двумя основными группировками, и в то время как Ван Цзинвэй был сторонником Гитлера, другой лидер Чан Кайши выступал против всякого с ним сотрудничества. Некоторые официальные участники Второй мировой войны не принимали участия в боевых действиях, однако они официально объявляли свою позицию, выбирая сторону и посылая ей всю возможную помощь.

Согласно мнению большинства исследователей, этапы Второй мировой войны принято отсчитывать с введения войск Германии в Польшу (1 сентября 1939 года) и операции Блицкриг. Этот этап был весьма успешным для Германии, и 22 июня 1941 года она перешла ко второму этапу. С 22 июня 1941 по 18 ноября 1942 года длился второй этап войны. Германия вторглась на территорию СССР. Однако здесь план быстрого захвата «Барбаросса» окончательно провалился в ноябре 1942 года.

После этого последовал третий этап, ставший сокрушительным для фашистской Германии – в течение года продвижение вглубь территории союзных республик было остановлено, а немецкие войска утратили инициативу в войне. Именно этот этап принято считать переломным.

В ходе четвертого этапа, завершившегося 9 мая 1945 года, фашистская Германия потерпела полное поражение, и Берлин был взят войсками Советского Союза.

Принято также выделять пятый, завершающий этап, продлившийся до 2 сентября 1945 года, в рамках которого были сломлены последние очаги сопротивления союзников фашистской Германии, а на Японию были сброшены ядерные бомбы.

2 сентября

1945 Церемонией капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури» закончилась Вторая мировая война

Капитуляция Японии, Акт о которой был подписан 2 сентября 1945 года, ознаменовала собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом океане и советско-японской войны. 8 августа 1945 года Советское правительство объявило о состоянии войны между СССР и Японией, а 9 августа СССР начал военные действия. На заключительном этапе Второй мировой войны была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск. Тихоокеанский флот, выйдя в Японское море, перерезал коммуникации, связывавшие Корею и Маньчжурию с Японией. 18-19 августа советские войска вышли на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии, началась массовая сдача японских войск в плен. Разгром Квантунской армии в Маньчжурской операции вынудил Японию капитулировать.

Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2 сентября 1945 года на борту американского флагманского линкора «Миссури», прибывшего в воды Токийского залива, министр иностранных дел Японии М. Сигемицу и начальник Генерального штаба генерал Й. Умедзу, генерал армии США Д. Макартур, советский генерал-лейтенант К. Деревянко, адмирал флота Великобритании Б. Фрейзер от имени своих государств подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». При подписании присутствовали также представители Франции, Нидерландов, Китая, Австралии, Новой Зеландии. По условиям Потсдамской декларации 1945 года, условия которой Япония приняла полностью, её суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага – по указанию союзников. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отходили Советскому Союзу. В целях осуществления контроля за выполнением Акта, решением московского совещания министров иностранных дел СССР, США и Великобритании были созданы Дальневосточная комиссия и Союзный совет для Японии.

3 сентября

1953 Никита Хрущёв избран первым секретарём ЦК КПСС

3 сентября 1953 года первым секретарем ЦК КПСС был избран Никита Хрущёв. Эпоха Хрущева в истории известна, как эпоха «оттепели» во внутренней и внешней политике СССР. Он стал инициатором реабилитации жертв репрессий, модернизации партийно-государственной системы, своими реформами пытался улучшить материальное положение и условия жизни населения. На XX и XXII съездах КПСС он выступил с резкой критикой так называемого «культа личности» и деятельности Сталина. Однако, сохранение в стране тоталитарного режима – подавление инакомыслия, расстрел рабочих демонстраций в Новочеркасске, вмешательство в дела других государств, обострение военного противостояния с Западом, а также политическое прожектёрство (призывы «догнать и перегнать Америку!», обещания построить коммунизм к 1980 году) делали его политику непоследовательной и нелогичной. К началу 1964 года в СССР назрел острейший экономический кризис. Опасаясь массовых народных волнений, партийная верхушка приняла решение отстранить Хрущева от власти, - 14 октября 1964 года на пленуме ЦК КПСС Хрущев был снят со всех партийных и государственных должностей и отправлен на пенсию.

2004 Развязка террористического акта в Беслане: в результате спонтанного штурма школы погибло более 300 людей, 186 из которых – дети

1 сентября 2004 года весь мир потрясло известие о захвате террористами здания школы в североосетинском городе Беслане. В этот день отряд террористов под руководством Расула Хачбарова численностью более 30 человек захватил здание средней общеобразовательной школы №1. Во время праздничной линейки во дворе школы вооруженные люди, открыв стрельбу поверх голов собравшихся, стали сгонять всех присутствующих в здание. Избежать участи заложников, воспользовавшись паникой, удалось лишь немногим. В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более тысячи человек – детей, их родителей и сотрудников школы. Более 50 часов, проведенных пленниками в здании школы, террористы отказывали им в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов. Любые попытки вести переговоры с террористами в конструктивном русле и решить вопрос об освобождении заложников без силового вмешательства оказывались безуспешными. Единственным человеком, которого боевики на следующий день – 2 сентября – согласились впустить в здание школы, оказался экс-президент Республики Ингушетия Руслан Аушев. Последнему удалось убедить захватчиков отпустить вместе с ним лишь 25 женщин и маленьких детей.

3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся операция по освобождению заложников. В результате террористической акции погибло более 350 человек – дети, местные жители, сотрудники ФСБ РФ. Остальные заложники (более 560 человек), помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, испытали тяжелейший психологический шок. Был убит 31 террорист, один был задержан и впоследствии приговорён к пожизненному заключению – Нурпаша Кулаев. 17 сентября 2004 года чеченский террорист Шамиль Басаев публично взял на себя ответственность за теракт в Беслане. Здание школы после операции освобождения, и в результате подрыва имевшейся у террористов взрывчатки, оказалось практически полностью разрушенным. Год спустя после этого трагического события на мемориальном кладбище Беслана, где захоронены жертвы теракта, состоялось открытие памятника «Древо скорби».

4 сентября

1611 Русский патриарх Гермоген распространил грамоту с проклятием Лжедмитрия и Марины Мнишек

Священномученик Гермоген (Ермоген), Патриарх Московский и всея Руси родился около 1530 года в семье донских казаков. В миру носил имя Ермолай. Служение его началось в Казани простым приходским священником при гостинодворской церкви во имя святителя Николая. В 1579 году он, уже, будучи пресвитером, стал свидетелем чудесного явления Казанской иконы Божией Матери. Бог судил ему первому «взять от земли» бесценный образ, показать его собравшемуся народу и затем торжественно, с крестным ходом, перенести в соседний Никольский храм.

Вскоре священник Ермолай принял иноческий постриг с наречением имени Гермоген. В 1587 году он был назначен архимандритом Казанского Спасо-Преображенского монастыря. 13 мая 1589 года владыка Гермоген был хиротонисан во епископа, и в том же году новоизбранный Патриарх Иов возвел его в сан митрополита Казанского и Астраханского. На этой кафедре святитель Гермоген проводил широкую, плодотворную миссионерскую работу среди язычников и мусульман (татар), приводя их к православной вере. 3 июля 1606 года в Москве Собором русских иерархов святитель Гермоген был поставлен Патриархом Московским и всея Руси. В это время ему было более 70 лет.

Патриаршество святителя Гермогена совпало с трудной порой Смутного времени. С особенным вдохновением противостоял Святейший Патриарх изменникам и врагам Отечества, желавшим поработить русский народ, ввести в России униатство и католичество, и искоренить Православие. Когда Лжедмитрий II в июне 1608 года подошел к Москве и остановился в Тушино, Патриарх Гермоген обратился к мятежникам и изменникам с двумя посланиями, в которых обличал их и увещевал: «Вспомните, на кого вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего вас? Не на своих ли братьев? Не свое ли Отечество разоряете? Заклинаю вас именем Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца ... Бога ради, познайте себя и обратитесь, обрадуйте своих родителей, своих жен и чад, и всех нас; и мы станем молить за вас Бога...».

Москвичи под водительством Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского подняли восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с русскими изменниками они насильно свели святого Патриарха Гермогена с Патриаршего Престола и заключили его в Чудовом монастыре под стражу. Более девяти месяцев томился святитель Гермоген в тяжком заточении. 17 февраля 1612 года он мученически скончался от голода и жажды.

В 1913 году Русская Православная Церковь прославила Патриарха Гермогена в лике святых. Его память совершается 12/25 мая и 17 февраля/1 марта.

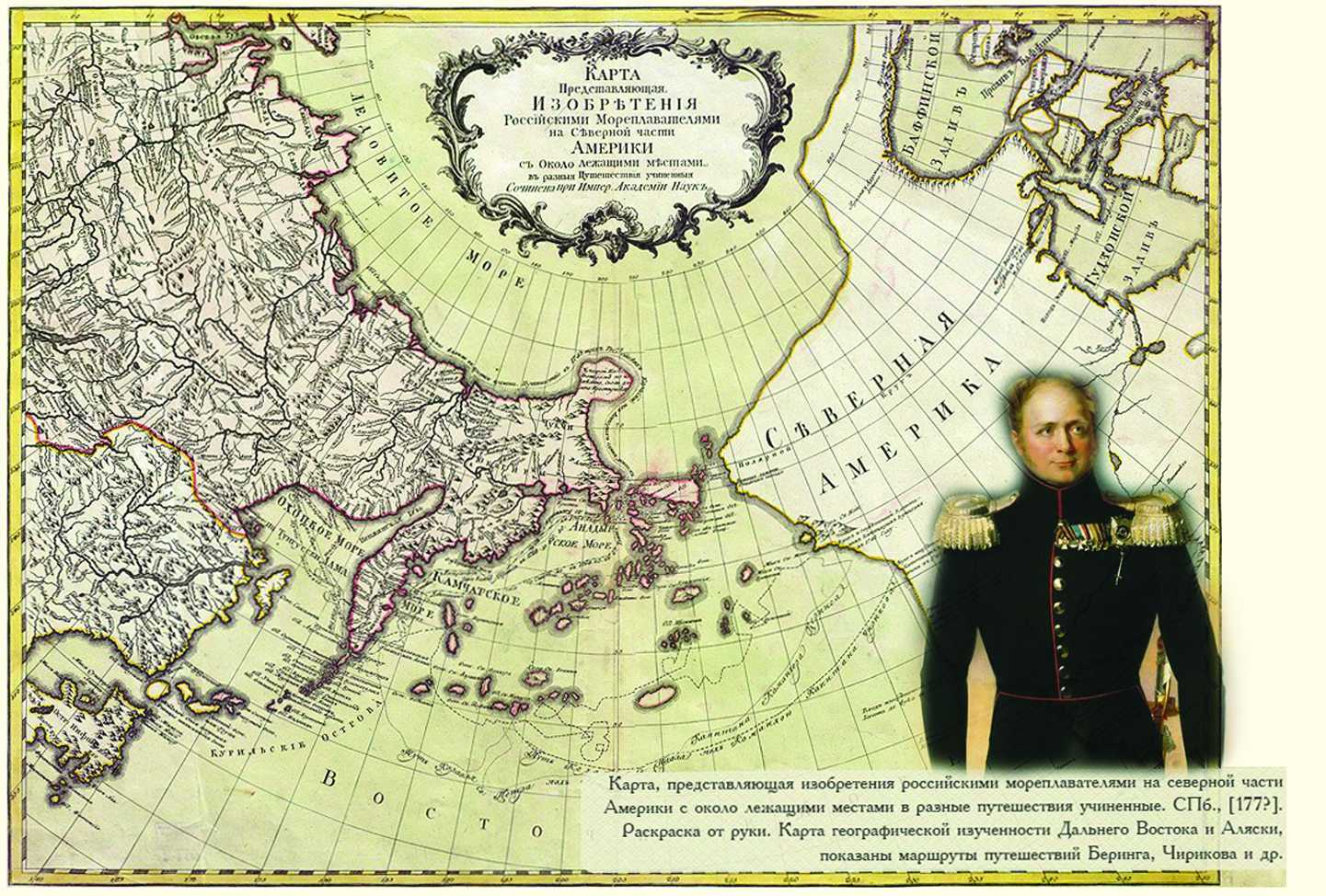

1821 Александр I объявил зоной влияния России часть Америки от Аляски до Орегона и закрыл воды Аляски для иностранных кораблей

В 1821 году в Конгрессе САСШ подняли вопрос о том, что активное освоение русскими северо-западного побережья Америки - Аляски и Калифорнии, представляет угрозу для Северо-Американских Соединенных Штатов. В ответ на это, а может не в ответ, просто пришло время, Александр I, император Российской империи, 4 сентября 1821 года объявил зоной влияния России земли Северной Америки от Аляски до Орегона и закрыл её для иностранных кораблей.

Граница русской зоны влияния в указе была определена от 51-го градуса северной широты в Америке до 45 градусов 50 секунд северной широты в Северо-Восточной Азии. Иноземцам же, кроме запрета хождения по нашему, судя по указу императора, внутреннему морю Беринга, запрещалось торговать в этих землях.

Данный указ императора сильно ударил по англосаксам, наносил ощутимый удар по их хищническим делам: контрабанде и провокациям в наших владениях. Он ограничивал их так называемую «свободную торговлю». Когда помощью бус и «огненной воды», скупались в русских владениях ценная пушнина за бесценок, у индейцев и алеутов, которые в погоне за этими «бусами» выбивали под корень все поголовье котиков, бобров и соболей и т.д. Заодно они настраивали аборигенов против русских.

После указа императора англосаксы всполошились. Одновременно, госсекретарь САСШ Джон Куинси Адамс и министр иностранных дел Британской империи Джордж Каннинг выразили протест на действия России. После чего САСШ и Англия предложили начать переговоры с Россией по поводу отмены запретов. В результате переговоров под сильнейшим нажимом внешнеполитических ведомств Британии (империи, над владениями которой, в то время никогда не заходило солнце) и растущего молодого мирового хищника Северо-Американских Соединенных Штатов Россия, хоть и не отменила указ 1821 года, но де-факто не стала его применять на деле.

5 сентября

1905 Подписание Портсмутского договора, окончание русско-японской войны

Портсмутский мирный договор – это завершивший русско-японскую войну (1904-1905) договор, подписанный 5 сентября 1905 года на конференции в Портсмуте (США). Со стороны России его подписал председатель Комитета министров С. Ю. Витте и посол в США Р. Розен, со стороны Японии – министр иностранных дел Д. Комура и посланник в США К. Такахира.

Начавшая войну Япония довольно быстро добилась успехов – был захвачен Ляодунский полуостров, Корея и часть Манчжурии, однако это потребовало большого напряжения всех сил страны. Япония была вынуждена прибегнуть к огромным иностранным займам. К тому же, человеческие потери японцев на фронте были весьма тяжелыми. А российская армия не была побеждена на полях Маньчжурии, и страна обладала ресурсами для продолжения боевых действий, в отличии от противника. Поэтому, несмотря на успехи, японское правительство уже с лета 1904 года несколько раз пыталось склонить Россию к переговорам. Этого же добивалась и дипломатия ведущих мировых держав – Великобритании, Франции и США, опасавшаяся ослабления России и усиления позиций Германии в Европе и Японии на Дальнем Востоке. И хотя сначала царское правительство отвергало переговоры, надеясь на перелом в ходе военных действий, но после сдачи Порт-Артура и особенно после разгрома русской эскадры в Цусимском сражении, пересмотрело свое решение, будучи обеспокоенным из-за активизировавшегося в стране революционного движения и стремясь развязать себе руки для борьбы с ним.

Переговоры решено было провести на территории страны, не вовлеченной в военный конфликт. Поэтому мирная конференция состоялась в Портсмуте (США), она открылась 22 августа 1905 года.

России удалось отстоять право не выплачивать контрибуцию. Несмотря на то, что Япония остро нуждалась в деньгах и надеялась получить откуп от России, упорство Витте вынудило японское правительство отказаться от денег, так как в противном случае война могла продолжиться, а это бы ещё сильнее ударило по финансам Японии.

Также согласно Портсмутскому миру России удалось отстоять право владения большей территорией Сахалина, а Японии отходила лишь южная часть с условием, что японцы не будут строить там военные укрепления.

В целом, несмотря на то, что Россия войну проиграла, ей удалось значительно смягчить условия мирного договора и выйти из войны с меньшими потерями. Сферы влияния на территории Кореи и Маньчжурии были поделены, подписаны договоры о передвижении в водах Японии и торговле на ее территориях. Мирный договор был подписан обеими сторонами.

Русско-японская война, хоть и была формально выиграна японцами, не принесла ничего хорошего обеим странам. Япония сильно пострадала финансово, а подписание мирного договора в Токио рассматривали как нечто унизительное и позорное. Россия же показала во время войны свою политическую несостоятельность, и росшее и без того недовольство правительством, переросло в революцию.

7 сентября

1812 Бородинское сражение, после которого Кутузов принимает решение об отступлении - дорога на Москву свободна

В любой войне происходили сражения, которые становились в ней переломным моментом. Для Отечественной войны в 1812 году таким моментом стало сражение, произошедшее 7 сентября и получившее название Бородинского. С одной стороны в этой битве участвовала русская армия, в которой на тот момент главнокомандующим был генерал Михаил Илларионович Кутузов. С другой – интернациональная армия, основу которой составляли французские войска, под командованием Наполеона I Бонапарта. Основной причиной, по которой русские войска дали бой при Бородино, было желание ослабить французскую армию и задержать её продвижение к Москве. Для этого Кутузов перекрыл Новую Смоленскую дорогу, где наступали французы, сосредоточив на этом участке почти три четверти сил.

Самому генеральному сражению предшествовала схватка за Шевардинский редут, продолжавшаяся весь день 5 сентября. За этот день, редут поочерёдно переходил то к одной стороне то к другой, но вечером Кутузов приказал войскам Горчакова, оборонявшим редут, отходить к основным силам.

Численность обеих армий историки оценивают по-разному, но все сходятся в одном – перед генеральным сражением у Кутузова и Наполеона в распоряжении было примерно одинаковое количество людей, с небольшим перевесом на сторону французов. Если взять среднюю оценку, то у русских это число достигало 110000 регулярной армии и где-то 19000 ополченцев, а у Бонапарта было порядка 135000 кадровых военных.

Бородинское сражение, причины которого были заключены в противоборстве двух армий и двух выдающихся полководцев, произошло 7 сентября 1812 года. Сражение продлилось более 12 часов, и хотя французами были захвачены все ключевые позиции, к вечеру 26 августа, они были вынуждены отступить и оставить территории русским. Но Кутузов понимая, что у него осталось чуть больше половины первоначального количества людей (потери в Бородинском сражении Великой Армии Наполеона составили 59000 человек, среди которых 47 генералов, русская армия потеряла 39000 воинов, среди которых 29 генералов.) принял решение отступать к Москве.

Из-за этого отступления и продолжались долгие споры, кто же всё-таки победил в Бородинском сражении, но то, что эта битва стала началом конца армии Наполеона, спорить не станет никто. И кратко оценивая Бородинское сражение, нужно сказать, что оно стало началом череды побед русского оружия.

8 сентября

1941 Немецкие войска окружили город Ленинград. Началась Блокада Ленинграда

Захват Ленинграда для командования германской армии имел огромное политическое и стратегическое значение. К 30 августа 1941 года были перерезаны все железнодорожные пути соединяющие Ленинград с территорией СССР. А к 8 сентября полностью прекращено сухопутное сообщение. Именно 8 сентября известно как день начала блокады Ленинграда.

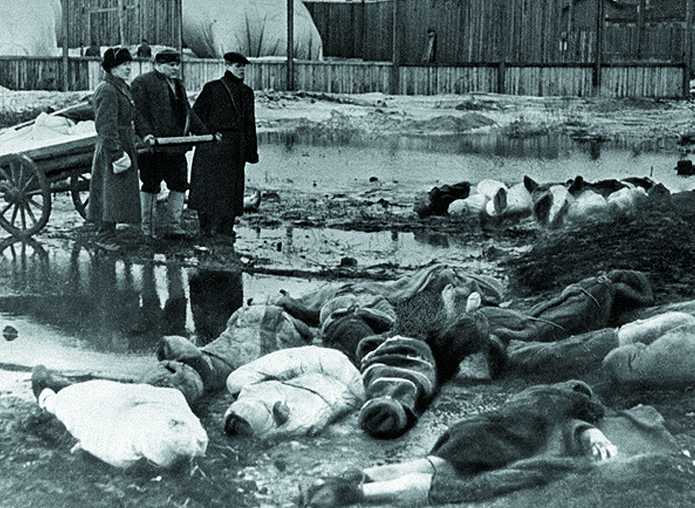

Блокада Ленинграда стала жестоким испытанием для жителей города. В этот период сообщение велось только по воде Ладожского озера, а зимой по льду. На момент блокады в городе находились 2,5 млн. жителей.

Отсутствие достаточных продовольственных запасов на складах и ранние холода 1941 г. только усугубили ситуацию. От истощения и обморожений погибли тысячи людей. Доставка некоторого количества продовольствия стала возможна только после того, как на Ладоге установился лед. Эта ледовая трасса стала для ленинградцев настоящей Дорогой Жизни. Часть жителей, около 500 тыс. была эвакуирована по льду.

Несмотря на сложность ситуации, Жуков отдал приказ защищать Ленинград до последнего. Гитлер же, стремясь избежать крупных потерь при штурме, приказал начать осаду. Бомбежки и артиллерийские обстрелы стали едва ли не ежедневными. За время осады на город фашистами было сброшено 150 тыс. снарядов и 100 тыс. бомб. Мирное население оказалось в тяжелейшем положении. Первая зима блокады стала самой тяжелой. Для рабочих норма хлеба составляла только 250 г., для всех остальных – служащих, детей, иждивенцев – меньше в 2 раза. В пищу употреблялось все, что можно было есть. Вскоре из строя вышла система водоснабжения. Жители брали воду прямо из Невы. Отсутствие отопления зимой вкупе с голодом стало тяжёлым испытанием.

Тем не менее, Ленинград оборонялся. Люди работали, предприятия выпускали боеприпасы и ремонтировали вышедшую из строя технику. К концу декабря большая часть населения города погибла и пайка хлеба стала вдвое больше. Отмечались случаи людоедства. Люди умирали на улицах, ослабев от голода. Весной 1943 года на улицах города было найдено 13 тыс. трупов. По официальным данным в Ленинграде во время блокады погибло 642 тыс. жителей. Но, некоторые историки говорят о 850 тысячах погибших.

Только 24 января 1944 г. силами Ленинградского и Волховского фронтов был совершен прорыв блокады Ленинграда.

В день снятия блокады Ленинграда в городе осталось 5 раз меньше людей, всего 560 тыс. жителей. Блокада Ленинграда длилась 880 дней и стала самой жестокой в истории.

9 сентября

1913 Русский военный лётчик Пётр Нестеров впервые выполнил фигуру высшего пилотажа «мёртвая петля»

Многие фигуры высшего пилотажа, которыми сегодня восхищаются миллионы зрителей на авиашоу, придуманы нашими военными лётчиками и носят их имена. А началом пилотажа стала знаменитая «мёртвая петля», которую русский военный лётчик Петр Нестеров впервые выполнил 9 сентября 1913 года. Петля Нестерова продолжает жить в небе в наши дни, а её автор навсегда остался в истории авиации основоположником высшего пилотажа.

Потомственный военный Петр Нестеров поначалу вовсе не был лётчиком. Родился он в Нижнем Новгороде, окончил Михайловское артиллерийское училище и служил во Владивостоке в стрелковой артиллерийской бригаде. Как ни странно, именно специальность артиллериста приблизила его к авиации: в те годы он разрабатывал правила корректирования стрельбы из аэростата. 25-летний Пётр Нестеров всего за один 1912 год окончил курс обучения и успешно сдал экзамены на звания пилота-авиатора и военного лётчика. Стажировку военный лётчик Нестеров проходил в Варшаве. Он летал на французских «Ньюпорах», тогда только принятых на вооружение в Российской армии…

Название «мертвая петля» появилось от того, что первые попытки выполнить эту фигуру заканчивались печально. На заре авиации самолеты не выдерживали таких перегрузок и разрушались, при этом пилоты обычно не выживали. В связи с этим, по инструкции для пилотов на аэропланах категорически запрещались различные крены и крутые виражи. Но Нестеров от своей идеи исполнения «мертвой» вертикальной петли не отказывался. Теоретически возможность её выполнения он доказал, ещё будучи учеником авиаотряда в Гатчине.

9 сентября 1913 года нестеровский «Ньюпор-4» с двигателем «Гном» в 70 лошадиных сил поднялся в небо. На высоте около 1000 метров лётчик выключил мотор и начал пикировать. Затем он включил мотор, поднял самолет вверх, описал вертикальную петлю и пошёл в пике. Нестеров выровнял самолет и, спускаясь по плавной спирали, благополучно зашёл на посадку. Центробежная сила удержала пилота на сиденье. Говорят, что Пётр Нестеров даже не привязался ремнями, чтобы доказать свои расчеты.

Газеты во всем мире пестрели заголовками о бесстрашном русском летчике: «Ваше открытие в области авиации принадлежит к числу светлых, прекрасных: оно ведет не к разрушению, а к сохранению жизни многих лётчиков. «Мертвая петля» не должна уже так называться: она стала живой...».

12 сентября

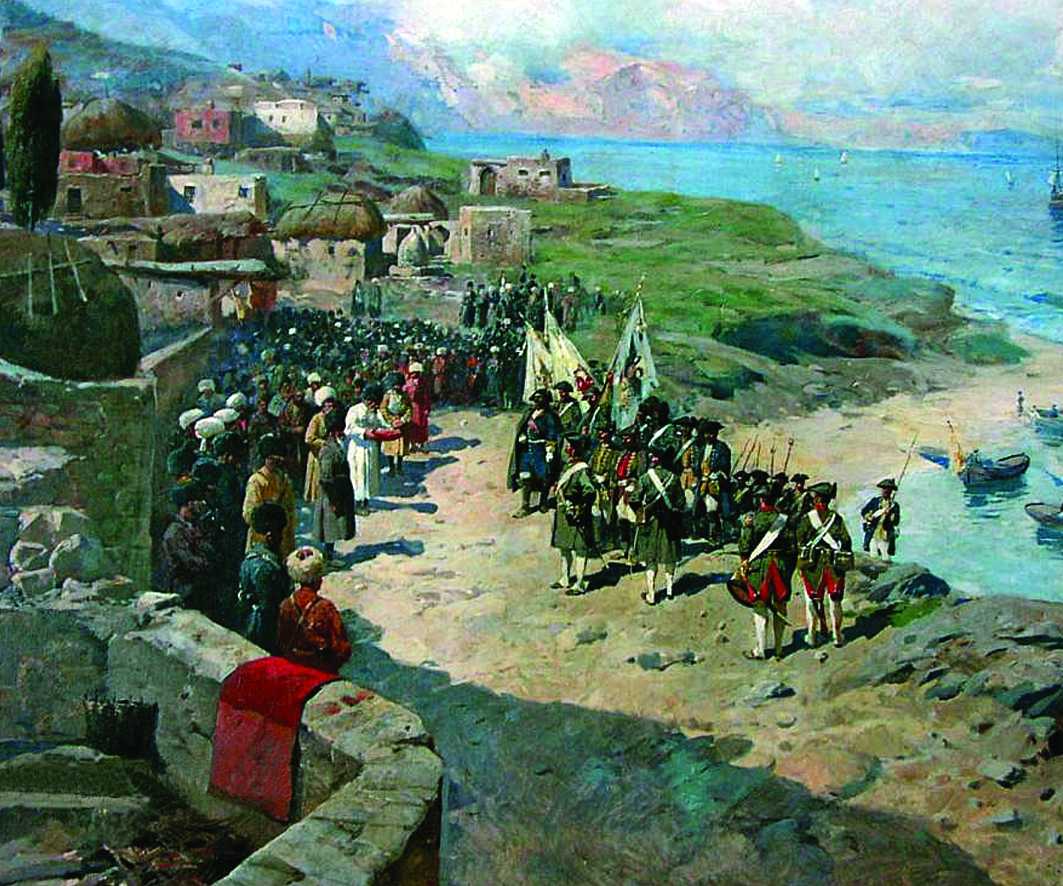

1723 Персия уступила России побережье Каспийского моря с Баку

Спустя 8 месяцев после окончания Северной войны, в мае 1722 года, Пётр I выступил в Персидский поход. Поводом к нему послужил факт ограбления в Персии русских купцов на общую сумму 500 тыс. рублей. Причиной же столь решительных действий стало стремление овладеть берегами Каспия и упредить выход к ним Турции. В тот период Персия пребывала в состоянии развала и анархии. Слабость персидского государства открывала путь турецкой экспансии в каспийский регион. Это никак не устраивало Россию, которая сама стремилась контролировать зону Каспия.

Русская армия под командованием генерал-адмирала Апраксина двинулась к Дербенту, а вскоре к городу прибыла транспортная флотилия - 21 судно - с артиллерией и провиантом под командованием капитана Вердена. Уже через неделю осады русская армия заняла город. И Пётр I писал адмиралу Крюйсу из Дербента:

«Когда приближались к сему городу, то наиб (наместник) сего города встретил нас и ключ поднес от ворот. Правда, что сии люди не лицемерно с любовию принесли и так нам ради как бы своих из осады выручили. Из Баку такия ж письма имеем, как из сего города прежде приходу имели, того ради гарнизон туда отправим, и тако в сих краях, с помощию божиею, фут получили, чем вас поздравляем. Марш хотя сей недалек, только зело труден от безкормицы лошадям и великих жаров».

12 сентября 1723 года Россия заключила с Персией мирный договор, по которому Россия получила город Дербент с прилегающими к нему областями.

13 сентября

1762 Коронация русской императрицы Екатерины II

ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ (1729-1796). 2 мая 1729 года в прусском городе Штеттин (ныне Польша) родилась София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, которая прославилась как Екатерина II Великая, русская императрица. Период её царствования, выведший Россию на мировую арену в качестве мировой державы, называют «золотым веком Екатерины».

1 сентября 1762 года Екатерина выехала в Москву на коронацию. В пятницу, 13 сентября совершился её торжественный въезд в Москву. Под звон колоколов и грохот пушек Екатерина ехала по Тверской, убранной гирляндами, украшенной вывешенными коврами и гобеленами, густой зеленью ельника и множеством цветов.

Она ехала в открытой коляске, окруженная эскортом конногвардейцев, вдоль стоящих шпалерами десяти полков, одетых в парадные мундиры и сверкающие каски.

10 часов утра началась церемония коронации, завершившаяся тем, что Екатерина из Успенского собора прошла в Архангельский и Благовещенский, где прикладывалась к святым мощам и самым почитаемым иконам. Во время ее шествия по территории Кремля полки «отдавали честь с музыкою, барабанным боем и уклонением до земли знамен, народ кричал «ура», а шум и восклицания радостные, звон, пальба и салютация кажется воздухом подвигли, к тому ж по всему пути метаны были в народ золотые и серебряные монеты».

Коронационные торжества продолжались семь дней. В первый день в Кремле три часа били фонтаны белого и красного вина, бесплатно угощали жареным мясом, продолжали бросать монеты. То же самое происходило и на седьмой день торжеств, сменив затем официальное празднество – «празднеством партикулярным» в домах московской знати.

Хлебосольная и щедрая аристократия Москвы на сей раз превзошла самое себя – балы, парадные обеды, маскарады, фейерверки и прочие увеселения длились более полугода – с октября 1762 года до июня 1763-го.

14 сентября

1911 Во время мемориальных торжеств в память Александра II в Киеве эсером Д. Г. Богровым смертельно ранен Пётр Аркадьевич Столыпин,

Пётр Аркадьевич Столыпин (1862 – 1911) – политический деятель, премьер-министр, министр внутренних дел.

Образование получил в Орловской гимназии. После этого обучался в Петербургском университете. В 1889 году Пётр Столыпин становится предводителем дворянства в Ковенском уезде. Затем избирается мировым судьей. В 1901 году становится губернатором Гродно, затем губернатором Саратова.

В 1906 году личность Столыпина рассматривалась императором как первого кандидата на пост министра внутренних дел. В июле 1906 года вместо Горемыкина Столыпин стал председателем Совета министров. После покушения на Столыпина на Аптекарском острове, ввелись военно-полевые суды.

Деятельность Столыпина в те времена направлялась на приобретение крестьянами свобод. Так в 1906 году вышел указ «О выходе из крестьянской общины», однако настоящей свободы он не дал. В 1908 году был назначен статс-секретарем. Политика Столыпина решала вопросы земли, финансирования армии, строения Амурских железных дорог.

Аграрная реформа Столыпина была направлена на разрушение общинной системы землевладения. Реформы Столыпина предусматривали массовое переселение крестьян в Сибирь.

14 сентября 1911 года во время пребывания царской семьи в Киеве Столыпин был смертельно ранен в здании местной оперы сыном местного владельца многоэтажного дома Дмитрием Богровым, который приблизился к Столыпину и дважды в него выстрелил. Первая пуля попала Столыпину в руку, вторая - в живот, задев печень. После ранения Столыпин перекрестил царя, тяжело опустился в кресло и произнёс: «Счастлив умереть за Царя». Последующие дни прошли в тревоге, врачи надеялись на выздоровление Столыпина, но 19 сентября состояние Столыпина резко ухудшилось, и около 10 часов вечера 19 сентября 1911 года он скончался.

16 сентября

1654 Русские войска отвоевали у Польши (Речи Посполитой) город Смоленск

Русско-польская война, 1653–1667 – продолжение ряда войн между Россией (Московским государством) и Речью Посполитой (Польско-Литовским государством) во второй половине XVI–XVII вв.

Причиной Русско-польской войны 1653–1667 был переход под власть царя Алексея Михайловича, украинских казаков Богдана Хмельницкого, ведущих освободительную войну против Польши, и присоединение Украины к России. Одновременно, целью Московского царства стало возвращение западнорусских земель, которые отошли к Речи Посполитой в Смутное время, и которые не удалось отвоевать в ходе предыдущей неудачной Смоленской войны 1632-34 гг.

В итоге России вернула Смоленск и другие земли, потерянные во время Смутного времени, в том числе Дорогобуж, Белую, Невель, Красный, Велиж, а также Северскую землю с Черниговом и Стародубом. Таким образом, польско-русская война 1653-1667 годов положила начало процессу ослабления Польши и утраты ею влияния в Восточной Европе. Создались благоприятные условия для объединения православных восточнославянских народов вокруг Москвы, Экспансия католицизма на территории Белоруссии и Украины была остановлена.

Как писал С. М. Соловьев в «Истории России с древнейших времен»: «…для Польши с 1654 года начинается продолжительная, почти полуторавековая агония, условленная внутренним ослаблением, распадением; в 1667 году великая борьба между Россиею и Польшею оканчивается. Россия покончила с Польшею, успокоилась на ее счет, перестала ее бояться и обратила свое внимание в другую сторону, занялась решением тех вопросов, от которых зависело продолжение ее исторического существования, вопросов о преобразованиях, о приобретении новых средств к продолжению исторической жизни...

Мир с Польшей и её ослабление позволили России сконцентрировать усилия на борьбе со Швецией, Османской империей и Крымским ханством».

21 сентября

862 Призвание новгородцами на княжение братьев варягов Рюрика, Синеуса и Трувора (эта дата считалась днём Начала русского государства). Подробнее в следующем материале.

862 год – легендарное призвание братьев-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора в Новгород. На происхождение российской государственности существуют самые различные точки зрения. Цитата из летописного источника: «В то время как поляне, северяне и другие племена платили дань хазарам, по белке с каждого дома, варяги из-за моря брали дань на славянах новгородских, на кривичах, а также на чуди и мере». Скоро, однако, эти народы прогнали варягов за море, перестали давать им дань и начали владеть сами собою.

Но, прогнав варягов, они никак не могли уладиться друг с другом и начали междоусобные войны. Тогда они стали говорить между собой: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил все дела справедливо»; отправили послов к варягам – руси; русью назывались варяги точно так же, как другие зовутся шведами, иные норвежцами, англичанами, готами. Чудь, новгородцы и кривичи сказали руси: «Земля наша велика и обильна, да порядку в ней нет, пойдите княжить и владеть нами». Рюрик в Новгород, Синеус на Белоозеро, Трувор в Изборск, от них-то и прозвалась Русская земля. Через два года умерли Синеус и Трувор; Рюрик один принял всю власть и раздал города приближённым к себе людям.

Двое из них, Аскольд и Дир, которые не были ни родня Рюрику, ни бояре его, отпросились идти к Царьгороду. Идучи вниз по Днепру, они увидали на горе городок и спросили: «Чей городок?». Жители отвечали им: «Были три брата: Кий, Щек и Хорив; они-то и построили этот город, да после изгибли, а мы вот платим дань хазарам», Аскольд и Дир остались в Киеве (865 г.), собрали много варягов и начали владеть полянами; а Рюрик княжил в Новгороде».

Призвание первых князей имеет великое значение в истории, есть событие всероссийское, и с него справедливо начинают русскую историю.

(Подробнее в следующем материале).

22 сентября

1789 Разгром турецкой армии русско-австрийскими войсками под командованием генерала А. В. Суворова и принца Ф. Кобургского в битве при Рымнике

Сражение при Рымнике – одно из главных сражений русско-турецкой войны 1787–1791 годов, окончившееся разгромом турецкой армии. После поражения в сражении под Фокшанами, турецкое командование решило нанести главный удар в стык между австрийскими войсками под руководством принца Кобургского и русским отрядом А. В. Суворова. Турецкие отряды численностью в 100 тысяч человек под предводительством Юсуфа-паши начали переправляться через реку Бузэу у Браилова. Австрийский командующий послал сообщение Суворову с просьбой о помощи. Русские войска, пройдя около 100 км за два дня, утром 21 сентября 1789 года соединились с австрийцами. Таким образом, под началом Суворова оказалось 25 тысяч человек (18 тысяч австрийцев и 7 тысяч русских) и 103 пушки. Выдвижение союзных войск двумя колоннами началось в ночь на 22 сентября. Переправившись через Рымну, русские войска в 6 часов утра пошли в наступление. Подойдя на расстояние 1,5 км от передней линии обороны турок в лагере Тырго-Кукули, войска попали под огонь артиллерии. Подавив артиллерию и отбив атаку турецкой конницы, суворовские войска после ожесточённого боя захватили лагерь Тырго-Кукули, заставив турок бежать к реке Рымник. Тем временем австрийские отряды отбили атаку 15-тысячной турецкой конницы, стремившейся разъединить войска союзников. Захватив турецкие укрепления у деревни Бокзы, войска Суворова соединились с австрийскими войсками. В три часа дня началась атака на главный лагерь турок у леса Крынгу-Мейлор. Австрийские части пошли на центр позиций турок, где завязался длительный бой. В это время Суворов со своими войсками зашёл во фланг Юсуфа-паши и атаковал турецкие позиции конницей. Среди турецких солдат началась паника, они начали беспорядочно отступать. Во время переправы началась свалка, турки конные и пешие бросались в воду и тысячами тонули. При отступлении турецкие войска понесли большие потери, чем во время боя. За смелые и решительные наступательные действия против превосходящих сил противника австрийцы прозвали Суворова «Генерал Вперёд». После боя Юсуф-паша смог собрать только 15 тысяч человек. Победа при Рымнике стала одной из наиболее блистательных побед Александра Суворова. За победу в ней он был возведён Екатериной II в графское достоинство с названием Рымникский и получил множество наград и знаков отличия. Император Иосиф II пожаловал Суворову титул графа Священной Римской империи.

24 сентября

1801 Восточная Грузия присоединилась к Российской империи

В 80-х годах XVIII века приоритетное место во внешней политике России занимал восточный вопрос. Особое значение в процессе утверждения России на Чёрном море, в Крыму и на Северном Кавказе приобретало военно-стратегическое положение Закавказья, служившего ареной соперничества трёх держав - России, Ирана и Турции.

В этой связи для России чрезвычайно важны были взаимоотношения с одним из самых сильных государственных образований в Закавказье - Картли-Кахетинским царством. Последнее в условиях сложного внутреннего и внешнеполитического положения стояло перед необходимостью выбора между соседними государствами-соперниками. Перед лицом постоянной ирано-турецкой агрессии, грозившей национальной независимости Грузии, Ираклий II делает выбор в пользу более могущественной и единоверной России.

Стремление к стратегическому обеспечению восточных границ и расширению её торговых связей с государствами востока было главным стимулом политики российских царей на Кавказе.

При Александре I Российская империя сделала свои первые шаги на Кавказе: к России была присоединена Грузия. В конце XVIII век Грузия не составляла единого государства. Восточную Грузию (Картли-Кахетинское царство) после неоднократных просьб царя Ираклия II включили в сферу интересов России по Георгиевскому трактату 1783 года. С кончиной Ираклия II в 1801 году его царство распалось и Восточная Грузия стала принадлежать Российской империи. В 1803-1810 гг. Россия присоединила и Западную Грузию - грузины нашли спасение от своего врага – Персии.

Также вхождение Грузии в состав империи положило начало Кавказской войне, когда Россия столкнулась с вольными горцами Северного Кавказа.

28 сентября

1773 С форпоста Бударинский в 85 километрах ниже по Яику от Яицкого городка началась Крестьянская война 1773-1775 годов под предводительством Е. И. Пугачёва

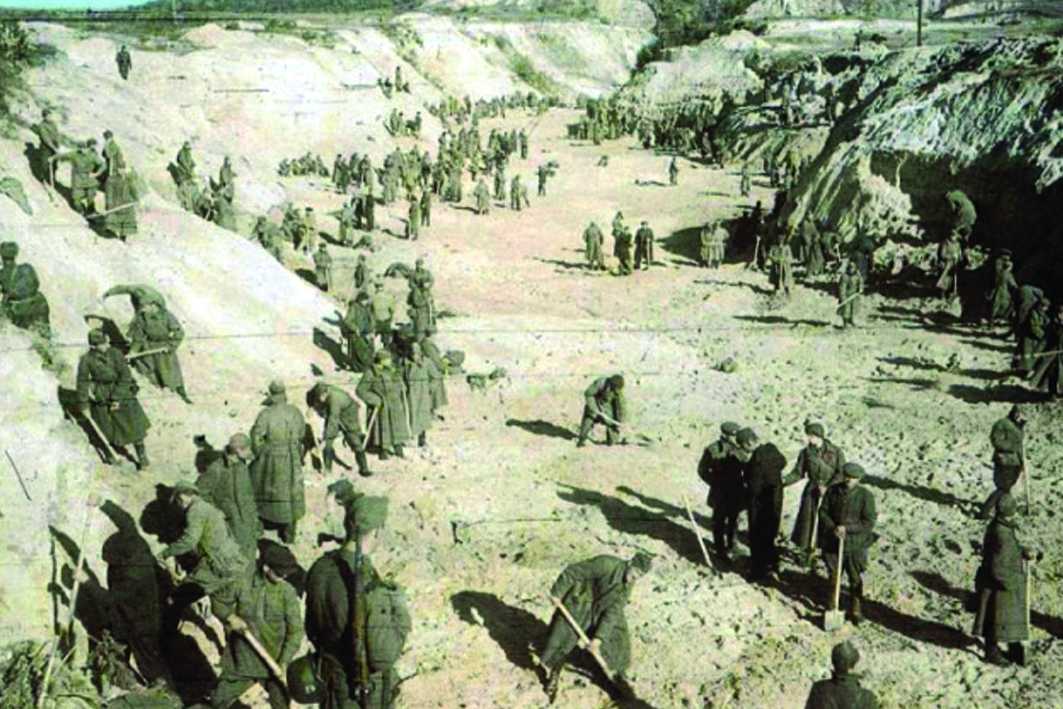

Емельян Пугачёв был выходцем из донских казаков, участником Семилетней войны, боев в Польше и кампании с турками, получивший за отличие в боях первый офицерский чин.

Пугачёв не раз выступал в роли челобитчика от имени крестьян и простых казаков, за что был арестован властями. В 1773 году он бежал из Казани и скрывался на Яике. Здесь он принял имя императора Петра III и возглавил выступление яицких казаков против произвола помещиков и усиления крепостного гнета, за освобождение крестьян от крепостной зависимости, переросшее в мощное движение народных масс - последнюю в истории России крестьянскую войну. Восстание началось в сентябре 1773 года, а уже 5 октября Пугачёв подошёл к губернскому городу Оренбургу. Началась его шестимесячная осада.

Главные события Крестьянской войны развернулись на территории горнозаводского Урала и Башкирии. К восстанию присоединились башкиры во главе с Салаватом Юлаевым, горнозаводские рабочие, приписанные к заводам крестьяне. Их ряды пополнили народы Поволжья: удмурты, марийцы, чуваши. 12 июля 1774 года Пугачёв подошел к Казани. Однако на помощь осажденным успел генерал Михельсон и нанёс войскам повстанцев поражение. Пугачёв вместе с остатками своей разбитой армии переправился на правый берег Волги - в районы, населенные крепостными и государственными крестьянами.

Большое значение для увеличения численности восставших имели манифесты и указы Пугачёва, которые носили ярко выраженный антикрепостнический характер. Наиболее полно крестьянские чаяния отразил Манифест 31 июля 1774 года, провозглашавший освобождение крестьян от крепостной неволи и от податей. В августе он после неудачной попытки взять Царицын переправился на левый берег Волги. Однако группа зажиточных казаков, стремясь предательством заслужить милость императрицы, схватила его и 12 сентября 1774 года выдала правительственным войскам. Крестьянская война закончилась поражением. 10 января 1775 года Пугачёв и его ближайшие соратники были казнены на Болотной площади в Москве (ныне площадь им. И. Е. Репина).

29 сентября

1941 Начало убийств в Бабьем Яру. За два дня в оврагах Бабьего Яра вблизи Киева истреблено около 60000 человек: евреев - мирных жителей Киева, цыган, советских военнопленных

Долгое время было вообще неизвестно, сколько тут полегло людей. В послевоенное время шепотом называлась очень приблизительная цифра, которая до сих пор выбита у подножья установленного тут памятника: «Бiльш нiж 100 тисяч громадян мiста Києва та вiйськовополонених» (пер. «Более 100 тысяч граждан города Киева и военнопленных»). Лишь после краха СССР заговорили сначала о 200 тысячах, а по последним сведениям - о 260 тысячах расстрелянных.

То, что теперь называется Бабьим Яром, на самом деле является сборным понятием. До войны Сырец и Дорогожичи были киевской окраиной, где находилось несколько яров: Бабий, Репьяхов, Кирилловский... Первые журналисты, освещавшие тему зверств оккупантов в Киеве (А. Авдеенко, П. Олендер, киевлянин по происхождению И. Эренбург) называли место расстрелов столь же кратко, как именовалась пролегавшая здесь улица Бабий Яр (кстати, она существует и ныне).

После начала войны Киев был довольно быстро окружён и несмотря на героическое сопротивление солдат генерала Кирпоноса, 21 сентября последние солдаты оставили столицу Украины. Эвакуация была проведена далеко не полностью, так что «живого материала» для проведения «акций» хватало. Для начала в Бабий Яр привезли и расстреляли два цыганских табора. Затем по городу были расклеены объявления без подписей, которые приписывали всем евреям Киева и окрестностей явиться 29.09.1941 в район Лукьяновского кладбища с вещами и документами. За неповиновение - расстрел.

По официальным данным, с 29 сентября по 1 октября 1941 года здесь погибло 52 тысячи человек. 17 тысяч стариков, женщин и детей в день! В дальнейшем был введен специальный график: расстреливали исключительно по вторникам и пятницам. Место акций обнесли колючей проволокой, рядом построили Сырецкий концлагерь. Привозили людей на казнь также из других мест Киева и области. А через полтора года под угрозой освобождения Киева немцы поторопились ликвидировать любые следы самой массовой интернациональной могилы на земле: заключенные концлагеря под надзором конвоиров откопали и сожгли трупы, размололи кости, просеяли пепел, выбрав из него зубные коронки и обручальные кольца. Тщательно уничтожались любые документы: до настоящего времени уцелело лишь 3 подлинные фотографии казней в Бабьем Яру. И все!

После войны все связанные с массовыми расстрелами в Киеве сведения были окутаны плотной завесой тайны. Анатолий Кузнецов с возмущением писал в своем романе-документе «Бабий Яр» о трёх попытках уничтожить саму человеческую память об этой страшной трагедии. Одна из них закончилась трагически: 13 марта 1961 года жидкая глинистая пульпа, которой замывали яр, прорвала земляную дамбу и вылилась на расположенный ниже жилой район, унеся сотни человеческих жизней. Но стараниями властей яр всё же уничтожили. Теперь здесь расположены парк, жилмассив и киевский телецентр.

Сегодня та территории Бабьего Яра установлено несколько памятников, кресты и часовня в честь иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость, которые безмолвно напоминают нам о всеобщей трагедии, о невинных жертвах, ведь каждый человек, независимо от вероисповедания и национальности имеет право на память!