- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий ноября

Календарь исторических событий ноября

- 3.11.2016

- 3.11.2016

СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

1 ноября

1727 Заключается Кяхтинский договор об установлении границ и торговле между Россией и Китаем

1 ноября 1727 года в торговом форпосте Кяхта (ныне центр Кяхтинского района Республики Бурятия) русским послом С. Л. Владиславовичем-Рагузинским и уполномоченными китайского правительства Чабиной, Тегутом и Тулишеном был заключён договор об установлении границ между Россией и Китаем, который зафиксировал русско-китайскую границу, определённую Буринским договором 1727 года.

Буринский договор, вошедший как составная часть в Кяхтинский договор, регулировал только вопрос о русско-китайской границе, которая была определена по р. Кяхте со стороны России и горой Орогойта со стороны Китая. Для его реализации была проведена геодезическая съёмка труднодоступных районов Южной Сибири, картографирована вся новая русско-китайская граница.

Кяхтинский русско-китайский договор завершил трёхлетние переговоры в Пекине. Он предусматривал право регулярной посылки русских торговых караванов в Пекин, уточнял условия русской торговли с Китаем, в том числе, разрешал устройство беспошлинного менового торга возле Нерчинска и в Кяхте. Было узаконено постоянное пребывание в Пекине российской духовной миссии.

Кяхтинский договор 1727 года урегулировал нерешённые проблемы между Россией и Цинской империей, способствовал длительной стабилизации политической обстановки на Дальнем Востоке и обеспечил правовую основу русско-китайских отношений до середины XIX века.

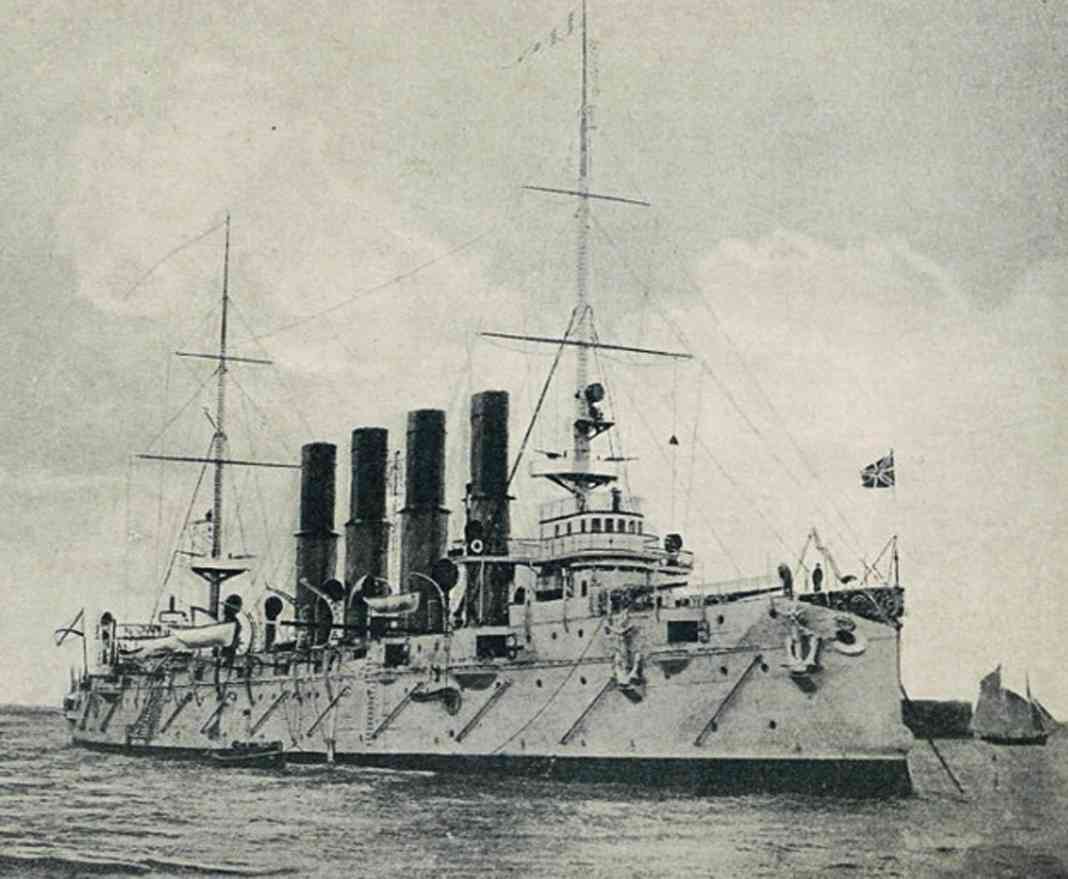

1899 На воду спущен крейсер «Варяг», ставший легендой русского флота

Крейсер «Варяг» – легенда русского флота. Он был построен на судостроительной верфи «Уильям Крамп и сыновья» в Филадельфии (США) по заказу Российской империи и спущен на воду со стапелей филадельфийских доков 1 ноября 1899 года. По техническим характеристикам «Варяг» не имел себе равных – он стал самым быстроходным крейсером российского флота, был оснащён мощным пушечным и торпедным вооружением, телефонизирован, электрифицирован, укомплектован радиостанцией и паровыми котлами новейшей модификации. В 1901 году «Варяг» вступил в строй ВМФ Российской империи и был отправлен на Дальний Восток для усиления эскадры Тихого океана.

Во время русско-японской войны 9 февраля 1904 года крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были блокированы японской эскадрой из 15 кораблей в корейском порту Чемульпо. Предложение сдаться и спустить флаги русские моряки отвергли и вступили в неравный бой. Всего за время этого сражения экипаж крейсера «Варяг» выпустил более тысячи снарядов, потопил японский миноносец и вывел из строя два крейсера противника.

2 ноября

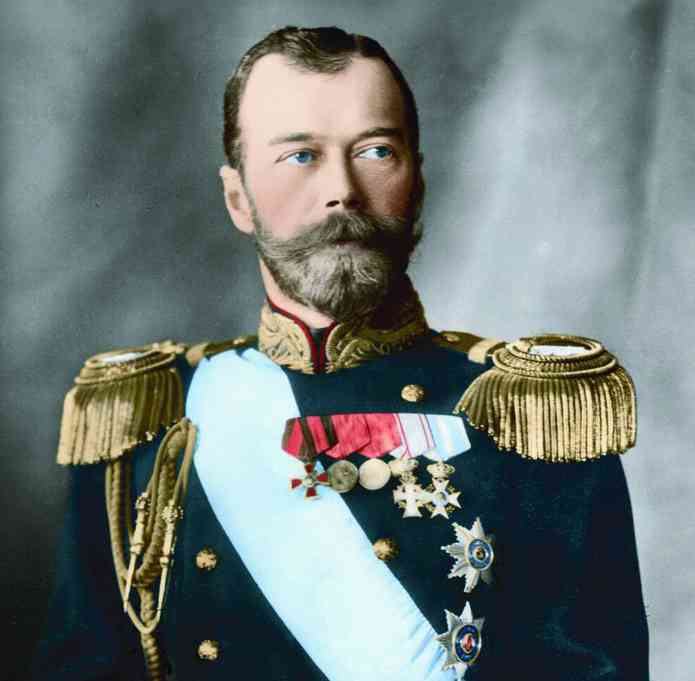

1894 Вступил на престол последний российский император Николай II

Николай II (Николай Александрович Романов), 26-летний сын императора Александра III, унаследовал трон 2 ноября 1894 года после скоропостижной кончины отца. Мягкий нравом, слабовольный и нерешительный, избегавший публичных выступлений, он с самого начала не был готов к огромной работе по управлению государством, в котором на рубеже 19 и 20 столетий складывалась сложнейшая социально-политическая ситуация. Обвенчавшись в том же году браком с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской (в православии Александрой Фёдоровной), Николай начал отсчёт счастливым дням и годам семейной жизни, благополучие которой, кажется, и было его предназначением.

В 1896 году, в день торжеств по случаю коронации Николая II, произойдут трагические события на Ходынском поле, а затем чередой последуют тяжёлое поражение в Русско-японской войне, Кровавое воскресенье, революция 1905-1907 годов, Первая мировая война, Февральская революция 1917 года, отречение монарха от власти, Октябрьская революция и расстрел царской семьи.

5 ноября

1796 Умирает императрица Екатерина II, на престол вступает Павел I

5 ноября 1796 года в Петербурге, в Зимнем дворце, произошло событие, которое резко изменило положение дел внутри России и на международной арене. Утром, как обычно, императрица Екатерина II, встав с постели и напившись кофе, отправилась в туалетную комнату, но вопреки обыкновению задержалась там долее обычного. Дежурный камердинер императрицы Захар Зотов, почуяв недоброе, тихонько приоткрыл дверь туалетной комнаты и с ужасом увидел распростертое на полу тело Екатерины. Глаза её были закрыты, цвет лица багровый, из горла доносились хрипы. Императрицу перенесли в опочивальню. При падении Екатерина вывихнула ногу, тело ее настолько отяжелело, что у шести человек комнатной прислуги не хватило сил, чтобы поднять его на кровать. Поэтому постелили на полу красный сафьяновый матрац и уложили на него умирающую императрицу.

В 9 часов вечера лейб-медик Роджерсон объявил, что императрица кончается. Сын Екатерины Павел, его жена, старшие дети, наиболее влиятельные сановники, комнатная прислуга выстроились по обе стороны сафьянового матраса. В 9 часов 45 минут пополудни Екатерина испустила дух – «почила в бозе». На престол вступает Павел I Петрович.

1813 Россия и Иран подписали Гюлистанский мирный договор

Это первое соглашение, заключенное 5 ноября 1813-го года между Российской Империей и гаджарским Иранским государством и разделившее исторические земли Азербайджана между Россией и Ираном. В бухарестском мирном договоре, заключенном летом 1813-го года между Османской Империей и Россией, первая признает русскую оккупацию Кавказа и отказывается от своих претензий на эти земли. Наследник Иранского престола Аббас Мирза, пожелав воспользоваться нападением Наполеона на Россию в 1812-м году, разворачивает военную операцию с целью атаковать оккупированный Россией Азербайджан. Но генерал от инфантерии российской армии П. Котляревский отбил все атаки иранской армии и получил военно-политическое преимущество для России. Такая ситуация сильно беспокоила Англию, по наставлению которой Россия принимает решение о заключении с Ираном мирного договора. Таким образом, 5 ноября 1813-го года в Карабахской деревне Гюлистан был заключен мирный договор между Россией и Ираном, возвещавший об окончании первой Русско-Иранской войны. Договор был назван Гюлистанским по названию деревни, в которой был заключён. На основе договора все ханства (кроме Иряванского и Нахичеванского) Северного Азербайджана: Талышское, Ширванское, Губинское, Бакинское, Гянджинское, Карабахское, Шекинское - передавались под контроль России.

6 ноября

1943 Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков

Уже в самый первый день Великой Отечественной войны - 22 июня - Киев подвергся массированной бомбардировке немецкой авиацией. А начиная с сентября 1941 года и до ноября 1943-го в течение 778 дней столица Украины была оккупирована врагом. Главные события в битве за Киев развернулись в конце сентября - начале октября 1943 года. В военных событиях участвовали 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты.

Военные историки оценивают такие характерные особенности Киевской стратегической операции: смелость замысла и решительность наступления войск, боевое мастерство командиров и штабов всех уровней, большой опыт организации и ведения масштабных боевых наступательных операций.

Командование Красной Армии и её партийное руководство запланировали приурочить освобождение Киева к 26-й годовщине Октябрьской революции - 7 ноября. Приказ был выполнен... «За ценой не постояли»... Центром боевых действий стал район среднего течения Днепра. Под непрерывным огнем артиллерии и ударами авиации противника советские воины вынуждены были форсировать эту крупнейшую на их боевом пути водную преграду . Человеческие жертвы были огромными (почти 500000 человек). Участник форсирования Днепра русский писатель Виктор Астафьев вспоминал: «Двадцать пять тысяч входит в воду, а выходит на том берегу три тысячи, максимум пять...».

Противник буквально зубами цеплялся за каждый клочок украинской земли. Киев полыхал очагами пожаров и непрерывными взрывами. Бои за город были настолько кровавыми, что, по показаниям участников, земля была полностью усеяна трупами советских и немецких солдат, а бесчисленные воронки от снарядов и бомб заполняла кровь. Битва за Киев стала проявлением массового героизма. Рядом с солдатами сражались с врагом партизаны и подпольщики - второй фронт. За героизм и мужество 17500 воинов-освободителей награждены орденами и медалями, 668 из них присвоены звания Героя Советского Союза.

6 ноября 1943 разрушенная и опустевшая столица была спасена. Победа над врагом получила широкий международный резонанс. Лондонское радио передало: «Взятие Киева советскими войсками является победой, имеющей огромное не только военное, но и моральное значение ... Германия слышит погребальные колокола. На неё надвигается лавина». Действительно, эта крупномасштабная операция стала центральным событием в битве за Украину. Она стоит в ряду тех сражений, решивших судьбу Второй мировой и Великой Отечественной войн: Московской, Сталинградской, Курской, Берлинской. Знаменательно, что 1-й Украинский фронт, который блестяще спас Киев, в 1945 году принял участие в заключительной акции войны - разгроме берлинской группировки фашистских войск.

7 ноября

680 В Константинополе открылся VI Вселенский собор

В Константинополе 7 ноября 680 года открылся VI Вселенский собор, созванный византийским императором Константином IV Бородатым, чтобы дать оценку учению монофелитов. Школа эта пыталась примирить ортодоксальное христианство с теорией монофизитов, которые утверждали, что Христос имел не две природы – божественную и человеческую, а только божественную. Монофелиты (от греческого «фелема» – «воля»), идя на компромисс, признавали за Иисусом обе ипостаси, но лишь одну единую волю. Собор проработал почти год. С 7 ноября 680 по 16 сентября 681 года состоялось 18 заседаний. Число участников собора все время возрастало. K концу оно достигло числа 174. Собор постановил осудить как еретиков и отлучить от церкви высших церковных иерархов-монофелитов, к тому времени покойных: четырех константинопольских патриархов и папу римского Гонория I, а также еще здравствовавшего антиохийского патриарха Макария.

Само монофелитство было проклято. Цитируя орос собора, император повелевает, чтобы «никто не смел сочинять другой веры и распространять доктрину об одной воле и одной энергии. Нельзя искать спасения в другой вере, кроме православной. Кто не послушает, будь он епископом, или клириком, или монахом, извергается; чиновник лишается должности и имущества; рядовой гражданин изгоняется из жителей столицы и других городов».

1917 Великая Октябрьская социалистическая революция

Восстание началось в ночь на 24 октября за день открытия II съезда Советов. Правительство сразу же удалось изолировать от верных ему вооруженных частей.

25 октября В. И. Ленин прибыл в Смольный и лично руководил восстанием в Петрограде. В ходе октябрьской революции были захвачены важнейшие объекты: такие, как мосты, телеграф, правительственные учреждения. Утром 25 октября 1917 года Революционный Комитет объявил о свержении Временного правительства и передаче власти Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 26 октября был захвачен Зимний дворец и арестованы члены Временного правительства.

Октябрьская революция в России свершилась при полной поддержке народных масс. Союз рабочего класса и крестьянства, переход вооруженной армии на сторону революции, слабость буржуазии определили итоги октябрьской революции 1917 года.

25 и 26 октября 1917 года прошёл II Всероссийский съезд Советов, на котором был избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано первое Советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК). Председателем СНК был избран В. И. Ленин. Он выдвинул два Декрета: «Декрет о мире», который призывал воюющие страны прекратить военные действия, и «Декрет о земле», выражающий интересы крестьян.

Принятые Декреты способствовали победе Советской власти в регионах страны.

Последствием октябрьской революции 1917 года была гражданская война, длившаяся 4 года.

Великая Октябрьская социалистическая революция разделила мир на два лагеря - капиталистический и социалистический.

1941 Военный парад советских войск на Красной площади в Москве, приравненный к важнейшей боевой операции

Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Именно на этот день по случаю запланированного захвата Москвы гитлеровской Германией было назначено торжественное прохождение по Красной площади немецких войск. Военный парад советских войск в честь 24-й годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1941 года было решено провести с особенной торжественностью для укрепления морального духа народа и армии. Это была убедительная возможность заявить на весь мир о том, что Москва стоит и будет твердо стоять. 6 ноября, сразу же после торжественного заседания, состоявшегося на станции метро «Маяковская», Сталин объявил членам Политбюро ЦК, секретарям МК и МГК о времени начала парада войск на Красной площади. Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.

С 5 ноября советские Военно-Воздушные Силы наносили упреждающие удары по аэродромам противника, и в праздничный день на Москву не была сброшена ни одна бомба. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлёвские звезды были расчехлены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина. Парад начался ровно в 8 часов утра. Пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен. На трибунах по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в столице корреспонденты иностранных газет. Так что весть о параде разносилась по всему миру. Между тем 6 и 7 ноября 1941 года советское командование спланировало и осуществило ряд сильных ударов по врагу на Можайском, Волоколамском и Малоярославецком направлениях.

Прямо с парада на главной площади страны бойцы Красной Армии отправлялись на фронт, до которого от центра Москвы было всего несколько километров.

8 ноября

1724 Русский царь Пётр I бросается в холодную Неву спасать тонущих солдат

8 ноября 1724 года, возвращаясь в Петербург, недалеко от устья Невы у селения Лахта Пётр I увидел сидевшее на мели судно с солдатами и матросами. Вместе с другими людьми он бросился в Неву, пытаясь стащить судно с мели и спасти людей. Борьба за жизнь судна и людей продолжалась всю ночь.

Переохлаждение отрицательно сказалось на здоровье царя. На следующий день его стала трясти лихорадка, и Пётр слёг. Болезнь продолжалась почти три месяца.

По гороскопу он мог прожить ещё лет пять. Смерть монарха не укладывается в объективный ритм угасания его организма - она будто случайна. Вместе с тем некоторые особенности гороскопа Петра I указывали на то, что с большой вероятностью его жизнь может закончиться насильственной смертью. Причём планеты предсказали, что внезапная кончина грозит императору со стороны ближайшего окружения. И прежде всего - от женщины.

В день смерти Пётр I очень мучился. Левая рука его была в параличе. Умер монарх на руках Екатерины 28 января 1725 года.

12 ноября

1982 Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий ВладимировичАндропов

Юрий Владимирович Андропов – одна из самых загадочных и противоречивых политических фигур бывшего СССР. Вокруг этого имени до сих пор ходят кривотолки: кем бы стал для страны Андропов, если бы природа наградила его крепким здоровьем – великим реформатором или же новым хозяином. После смерти Л. И. Брежнева 12 ноября 1982 года он был избран Генеральным секретарем ЦК.

В течение 15 месяцев Андропов руководил страной, пытаясь преодолеть надвигавшийся социально-экономический кризис путем введения мер жёсткой дисциплины среди работников партийного аппарата и на рабочих местах, борьбой с хищениями и взяточничеством среди чиновников высшего ранга. Новый Генеральный секретарь заявил о необходимости развития экономики, поставив под сомнение слова Л. И. Брежнева и утверждение, содержащееся в отчетном докладе ЦК КПСС на XXIV съезде КПСС (1971 г.) о построении в СССР развитого социалистического общества и переходе к созданию материально-технической базы коммунизма.

Скончался Юрий Владимирович 9 февраля 1984 года.

14 ноября

1920 В подмосковной деревне Кашино зажигается электрическая лампочка - первая в российской деревне.

На открытие крохотной электростанции с разводной сетью, выполненной из старых телеграфных проводов, в деревню Кашино приглашён и прибывает В. И. Ленин.

Через неделю, 21 ноября, выступая на Московской губернской конференции РКП(б), в докладе о внешней и внутренней политике Ленин впервые произносит: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

После поездки в Кашино появилось словосочетание «лампочка Ильича». Классическая «лампочка Ильича» представляет собой бытовую лампу накаливания, патрон которой подвешен к потолку за провод (и свободно свисает) . Плафон отсутствует.

1991 В Ново-Огарёво лидеры семи республик СССР подписывают договор о создании Союза Суверенных Государств

Весь 1990 год и особенно 1991 год в числе главных проблем, стоящих перед СССР, была проблема подписания нового Союзного договора. Большинство населения СССР проголосовало за сохранение СССР. Но новые органы власти в союзных республиках, сформированные в результате выборов 1990 года, оказались настроенными более решительно на перемены, чем союзное руководство. К концу 1990 года практически все республики СССР приняли Декларации о своем суверенитете, о верховенстве республиканских законов над союзными.

В ноябре 1991 года в Ново-Огарёво семь республик (Россия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан) заявили о намерении создать новое межгосударственное образование - Союз Суверенных Государств (ССГ).

15 ноября

1415 Русская церковь разделяется на Киевскую и Московскую епархии

Русская православная церковь связывает своё возникновение с Крещением Руси (988 год), когда Константинопольский патриарх Николай II Хрисоверг поставил Михаила митрополитом на новосозданную Киевскую и всея Руси митрополию Константинопольского патриархата, создание которой признал и поддержал киевский князь Владимир Святославич.

Ввиду разрушения кафедрального собора и упадка значения Киева как политического центра после его разгрома татаро-монголами (1240), в 1299 году митрополит Киевский Максим перенёс свою резиденцию во Владимир-на-Клязьме; в конце 1325 года местопребыванием Киевских и всея Руси митрополитов стала Москва.

15 ноября 1415 года по инициативе литовского князя Витовта, решившего, что православие сможет служит опорой государственной самостоятельности, произошло отделение Православной церкви Великого княжества Литовского от митрополии в Москве.

В результате интриг Витовта в 15-й день ноября 1415 года Русская митрополия разделилась на две, и в состав Киевской вошли следующие семь епархий, предстоятели которых подписались под актом соборным: Полоцкая, Черниговская, Луцкая, Владимирская, Смоленская, Холмская и Туровская.

16 ноября

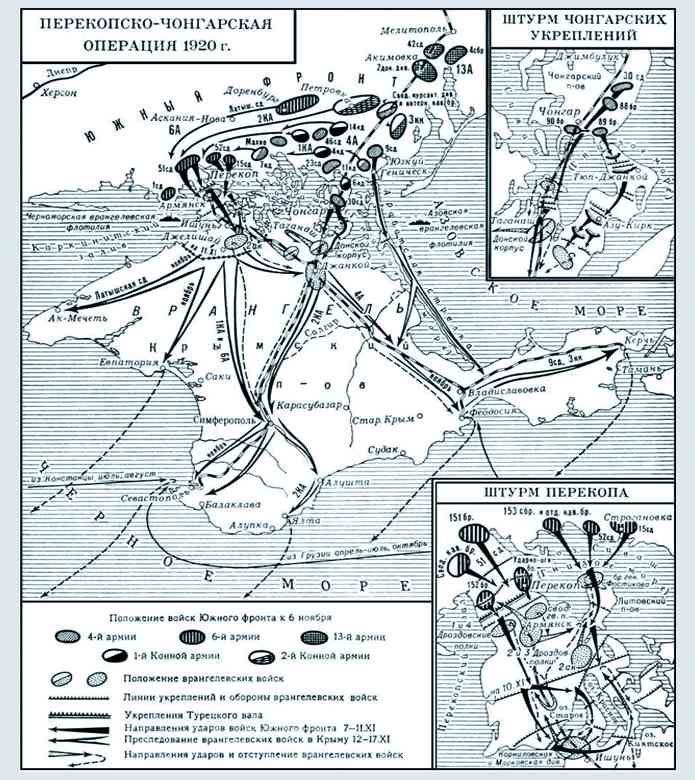

1920 Занятие Красной Армией Керчи и окончание борьбы за Крым

28 августа 1920 года Южный фронт, располагая значительным превосходством сил над противником, перешел в наступление и к 31 октября разбил силы Врангеля в Северной Таврии.

В ночь с 7 на 8 ноября 15-я, 52-я стрелковые дивизии, 153-я стрелковая и кавалерийская бригада 51-й дивизии начали переправу через Сиваш. Совершив восьмикилометровый переход, советские части вышли на северную оконечность Литовского полуострова, прорвали проволочные заграждения, разбили кубанскую бригаду генерала М. А. Фостикова и очистили от противника почти весь Литовский полуостров.

В ночь на 9 ноября части 51-й стрелковой дивизии начали четвертый штурм Турецкого вала, сломили сопротивление врангелевцев и овладели им…

К вечеру 11 ноября советские войска прорвали все укрепления врангелевцев.

Через распахнутые ворота в Крым устремилась красная конница, преследовавшая врангелевцев, которые сумели оторваться на 1-2 перехода. 13 ноября части 1-й Конной и 6-й армий освободили Симферополь, а 15-го - Севастополь. Войска 4-й армии в этот день вступили в Феодосию. 16 ноября Красная Армия освободила Керчь, 17-го - Ялту. За 10 дней операции был освобождён весь Крым.

1965 В СССР запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который успешно приземлился на Венере

16 ноября 1965 года с космодрома «Байконур» в 7 часов 19 минут московского времени был запущен беспилотный космический корабль «Венера-3» - автоматическая межпланетная станция, предназначенная для исследования планеты Венера. Станция «Венера-3» состояла из орбитального отсека и спускаемого аппарата, который представлял собой сферу диаметром 0,9 метра и весил 960 кг. В спускаемом аппарате был помещён металлический глобус Земли, внутри которого находился вымпел с изображением герба Советского Союза, а также были установлены научные приборы.

1 марта 1966 года станция достигла поверхности планеты Венеры, совершив жёсткую посадку. Система управления станции вышла из строя ещё до подлёта к Венере, поэтому ей не удалось передать данные о самой планете, но были получены важные научные сведения о космическом и околопланетном пространстве в год спокойного Солнца.

Станция «Венера-3» стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой Планеты. В июне 1967 года к Венере улетела следующая станция.

18 ноября

1853 Русский флот под командованием адмирала Павла Нахимова уничтожает турецкую эскадру на Синопском рейде

Синопское сражение - одна из самых знаменитых морских битв времен Крымской Войны. Синопское сражение произошло 18 ноября 1853 года. Перед тем как зайти в Синопскую Бухту, корабли Нахимова сильно потрепались от неспокойного Чёрного моря. Адмирал Нахимов располагал лишь 4-мя кораблями, но всё же блокировал турецкую бухту. 16 ноября к Нахимову на подмогу приходят 5 русских кораблей под командованием адмирала Новосильского. Теперь русские корабли, блокировавшие Синопскую бухту, имели в своем распоряжение 720 пушек. Корабли Нахимова ворвались в бухту двумя цепочками, сблизились с противником и открыли по нему прицельный огонь.

Бой продолжался около 3 часов, за это время было уничтожено 15 турецких кораблей, а береговые батареи были полностью разрушены.

Турецкая армия потеряла 3 тысячи человек, 200 человек были взяты в плен, в том числе и высокопоставленные командиры турок. Русский флот не потерял ни одного корабля, хотя многие из них получили серьёзные повреждения. Русские потеряли 37 человек убитыми и 235 ранеными. Результатом Синопского Сражения стало полное господство русского флота в Чёрном Море.

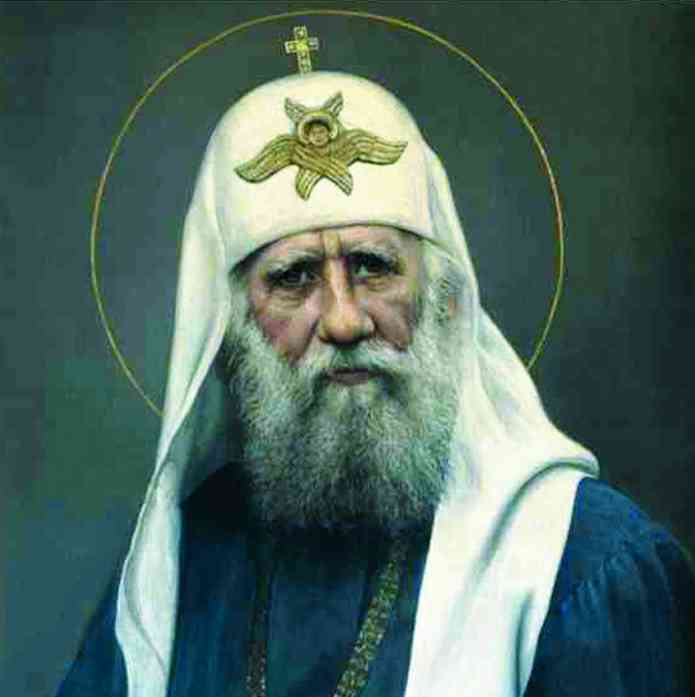

1917 1-й Всероссийский Поместный Собор избрал Московского митрополита Тихона Патриархом Московским и всея Руси

15 августа 1917 года в Москве открылся Поместный Собор, и Тихон, архиепископ Московский, став его участником, был удостоен сана митрополита, а затем был избран и председателем Собора.

Собор ставил своей целью восстановить жизнь Русской Православной Церкви на строго канонических началах, и первой большой и важной задачей, остро вставшей перед Собором, было восстановление Патриаршества. При избрании Патриарха решено было голосованием всех членов Собора избрать трех кандидатов, а затем предоставить воле Божией посредством жребия указать избранника. Свободным голосованием членов Собора на Патриарший престол были избраны три кандидата: архиепископ Харьковский Антоний, архиепископ Новгородский Арсений и митрополит Московский Тихон.

18 ноября схииеромонах Зосимовой пустыни Алексий, член Собора, благоговейно вынул из ковчежца один из трех жребиев с именем кандидата, и митрополит Киевский Владимир провозгласил имя избранника - митрополита Тихона. На посту Первосвятителя Русской Церкви Святейший Тихон пробыл семь с половиной лет.

19 ноября

1942 Начало контрнаступления Советских войск под Сталинградом

Сталинградская битва (19 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года) – одна из крупнейших стратегических операций советских войск в Великой Отечественной войне. Её кодовое название - операция «Уран». Битва включала в себя два периода. Первый – Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля – 18 ноября 1942 года), в результате которой была не только сокрушена наступательная мощь врага и обескровлена главная ударная группировка немецкой армии на южном фронте, но и подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление. Второй период битвы – Сталинградская стратегическая наступательная операция – начался 19 ноября 1942 года. В ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы немецких армий. Всего за время Сталинградской битвы противник потерял около полутора миллиона человек – четвёртую часть своих сил, действовавших на советско-германском фронте.

В результате битвы советские вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали её до конца войны.

22 ноября

1764 Указом императрицы Екатерины II на Украине (Малороссии) ликвидируется гетманство

22 ноября 1764 года Императрица Екатерина II окончательно ликвидировала всё ещё существовавший на Украине гетманский титул. Был сделан ещё один важный шаг для дальнейшей интеграции Малороссии в состав единого Российского государства.

Это решение Императрицы было вполне логичным. Достаточно вспомнить, что ещё Царь Пётр I, введший в России губернскую систему управления, подчиненную сильной центральной власти, строил Российскую Империю как государство унитарное. Поэтому ликвидация автономий, которыми продолжали пользоваться отдельные земли, вошедшие в состав Империи, было лишь делом времени. А чтобы ликвидация гетманства не была воспринята местной элитой как ликвидация автономии Украины, было решено воссоздать Малороссийскую коллегию, во главе которой был поставленный полководец граф П. А. Румянцев-Задунайский, который стал и генерал-губернатором Малороссии.

Напомним, что первоначально гетман (слово это, кстати, имеет германское происхождение и тождественно немецкому «hauptmann») был всего лишь военным лидером, власть которого распространялась на реестровых казаков.

1941 Открывается ледовая трасса через Ладожское озеро в Ленинград («Дорога жизни")

Спустя месяц после того, как Ленинград был взят в кольцо, появились первые конкретные планы по прорыву – пусть и частичному – блокады. Выход из этого положения был только один – проложить дорогу от Ленинграда до Кобоны – деревни на другом берегу Ладожского озера. Осенью эвакуированных ленинградцев переправляли на баржах. Зимой решено было прокладывать трассу прямо по льду.

Это должна была быть дорога шириной в 10 метров с пунктами обогрева через каждые 5 километров. Но суровые условия вносили свои коррективы. Озеро не замерзало полностью, в декабре толщина льда в некоторых местах была не больше 3 сантиметров. Трассу прокладывали по принципу наименьших глубин – там лед прорывался реже. Так осенью 41-го появилась военно-автомобильная дорога № 101.

На Дороге работали несколько тысяч, а по некоторым данным, десятки тысяч человек. Каждый день они подвергали опасности свои жизни, рискуя уйти под лёд.

Дорога жизни стала спасением для многих ленинградцев, которые отправились в эвакуацию. По льду Ладожского озера удалось вывезти больше 500 тысяч человек.

25 ноября

1339 Закладываются дубовые стены Московского Кремля

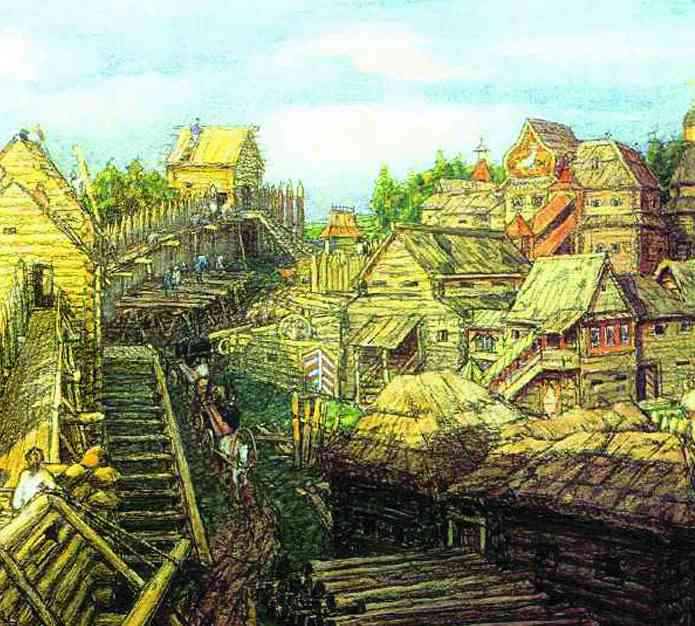

История Московского Кремля тесно связана с важнейшими событиями жизни русского государства. В 12 веке Москва представляла собой маленькое поселение, форпост, защищавший путь к Владимиру. В 1156 году по повелению князя Юрия Долгорукого был построен укрепленный центр поселения - Кремль. Выбор места для постройки был продиктован стратегическими соображениями: Кремль на высоком холме при впадении реки Неглинной в реку Москву должен защитить устья двух судоходных рек - Яузы и Всходни. Самый первый Кремль занимал территорию около четырех гектаров. Кроме деревянных стен его защищали рвы и земляные валы. В 1339 году при великом князе Иване Калите вокруг Кремля были возведены мощные дубовые стены.

Работы велись несколько месяцев и завершились к 25 ноября 1339 года. Калита значительно расширил Кремль внутри - основал Соборную площадь, образованную тремя каменными храмами: Успенским собором, церковью Иоанна Лествичника с колокольней и Архангельским собором.

26 ноября

1338 Казнены в Орде тверской князь Александр с сыном Фёдором

Александр Михайлович был типичный русский князь, яркий представитель упорной борьбы между возвышавшейся Москвой и её экономической соперницей Тверью.

15 августа 1327 года Александр поднял восстание против Шевкала (Чолхан, Щелкан), двоюродного брата правителя Орды хана Узбека, за попытку обращения тверичей в магометанство. После тяжёлого боя Александр заживо сжёг запершегося во дворце Шевкала с остатками его дружины. Последовало бегство в Литву, жизнь на чужбине… Через 8 лет князь вернулся и в 1337 году добровольно явился в Орду к Узбеку, где поражённый его смелостью правитель даровал Александру прощение.

Однако его давний недруг, московский князь Иван Калита, сумел убедить ордынского правителя в том, что тверской князь для него опасен...

В 1339 году Узбек вызвал к себе Александра Михайловича и других удельных князей, обещая им большие милости. Месяц князь ожидал решения ханского суда. Узнав о том, что казнь неизбежна, Александр вернулся в Тверь, обнял родных и верных людей, причастился в церкви и вместе с сыном Фёдором смело отправился принять свою участь. В том же году из Орды привезли на Русь их обезглавленные тела.

Впоследствии Александр Михайлович и его сын Фёдор были канонизированы Православной церковью в лике Святых Мучеников.

27 ноября

1815 Император Александр I подписал конституцию Царства Польского

Так называемые «разделы Польши» (1772–1795 гг.) между Германией, Австро-Венгрией и Россией диктовались с российской стороны возвращением исконно русских земель, ранее отторгнутых поляками. Лишь после войны 1812–1814 гг., в которой поляки активно поддержали армию Наполеона, по решению Венского конгресса 1815 года России были переданы собственно польские территории.

На Венском конгрессе, открывшемся осенью 1814 года, основные противоречия между державами вскрылись именно при обсуждении польского вопроса. Австрия, Пруссия (на первом этапе), Франция и больше всего Англия оспаривали выдвинутый Императором Александром I проект присоединения территории Княжества Варшавского к России.

27 ноября 1815 года отданное Александру I Венским конгрессом Царство Польское получило от своего нового Короля Конституцию.

Эта конституция превращала только что созданное государство в наследственную монархию, «навсегда соединённую с Российской империей». Король назначал наместника, каковым мог быть лишь поляк; исключение делалось для наместника из членов Императорского Дома.

1971 Советская космическая станция «Марс-2» доставляет на поверхность Марса капсулу с вымпелом, на котором изображён Герб СССР

27 ноября 1971 года поверхности Марса коснулся первый из аппаратов, созданных человеком. Это был спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции «Марс-2» К сожалению, первая в мире попытка мягкой посадки на Красную планету закончилась неудачей.

После запуска в мае 1971 года и полугодового полёта межпланетная станция подлетела к Марсу, и спускаемый аппарат успешно отстыковался. К сожалению, из-за ошибки программистов бортовая ЭВМ сработала неправильно. Из-за неверных данных угол входа в атмосферу у модуля оказался больше расчётного – он слишком круто вошёл в атмосферу и не успел затормозить. Достигнув поверхности, аппарат разбился.

Но всё же «Марс-2» первым из изготовленных человеком аппаратов коснулся поверхности Марса, была доставлена на его поверхность капсула с вымпелом, на котором изображен Герб Советского Союза, созданы советские искусственные спутники этой планеты.

28 ноября

1943 Начинается Тегеранская конференция глав держав-союзников

ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943 года - конференция глав правительств трёх союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне 1939–1945 гг. (СССР, США и Великобритании): председателя СНК СССР И. В. Сталина, президента США Ф. Д. Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Черчилля.

На конференции, проходившей впервые, в полном составе собралась «Большая Тройка» – Сталин, Рузвельт и Черчилль. Тегеранская конференция укрепила сотрудничество главных держав антифашистской коалиции и согласовала планы военных действий против Германии.

30 ноября

1939 Начало советско-финляндской войны

26 ноября 1939 года произошёл так называемый «Майнильский инцидент», о деталях которого историки спорят по сей день. В районе деревни Майнил возле советско-финской границы группа советских военнослужащих подверглась артиллерийскому обстрелу с финской стороны и понесла потери. Советские власти обратились к Финляндии с весьма умеренной нотой, содержащей обвинения в обстреле, и призыв отвести войска от границы на 20-25 километров. Финская сторона в резкой манере обвинила СССР в провокации (самообстреле) и предложила начать переговоры об «обоюдном» отводе войск. Последнее было в принципе невозможно, так как граница Ленинграда частично совпадала с государственной, и оголить город было, естественно, невозможно. Советская сторона выразила возмущение как самим предложением, так и тем фактом, что Финляндия отказалась признавать свою вину. Два дня спустя пакт о ненападении с Финляндией был разорван, а четыре дня спустя началась достаточно тяжёлая для Советского Союза (хоть и завершившаяся победой) война.

Советско-Финская война 1939–1940 годов вызвала настоящую истерию среди мировой общественности. 14 декабря СССР был исключен из Лиги Наций с серьёзными нарушениями процедуры (меньшинством голосов).