- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий декабря

Календарь исторических событий декабря

- 3.12.2016

- 3.12.2016

СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ

1 декабря

1864В России был утверждён новый либеральный «Устав гимназий и прогимназий»

Новый «Устав гимназий и прогимназий» ввёл принцип формального равенства в среднем образовании для людей всех сословий и вероисповеданий.

В соответствии с новым уставом прежние гимназии разделялись на классические и реальные. Классические гимназии давали гуманитарное образование, в основу которого было положено преподавание древних («классических») языков - латинского и греческого. В реальных гимназиях увеличивался объём преподавания математики и естествознания за счёт сокращения часов на гуманитарные предметы. Эта реформа представляла собой компромисс между сторонниками классического образования и «живых» знаний.

Выпускники классических гимназий получали право поступать в университеты без экзаменов. Окончившим реальные гимназии доступ в университеты был затруднён, они могли продолжить образование преимущественно в высших технических учебных заведениях.

Новый закон внёс новые веяния в отечественную систему образования, декларируя её всесословность и отменяя телесные наказания. Однако прогресс был относительным, поскольку устав 1864 г. вводил столь высокую плату за обучение, что она закрывала доступ в гимназии простому народу. К тому же на практике наиболее распространённым стал тип неполноценной классической гимназии, из программы которой был изъят греческий язык, а в некоторых губерниях существовала только реальная гимназия, что исключало для местной молодёжи возможность выбора.

2 декабря

1776 Русские войска берут татарские укрепления Перекопа

В 1774 году с Турцией был заключен Кючук-Кайнарджийский мир. Крымское ханство признавалось независимым от Стамбула, к России отходили земли до Южного Буга, ей передавались «ключи от Крыма» - Керчь и крепость Еникале. Но Османы не смирились с условиями договора. Их шпионы наводнили ханство, организовали заговор среди влиятельных мурз. В начале 1775-го произошел мятеж, а возле Алушты высадился новый турецкий десант, привёз брата Сахиба - Девлет-Гирея. Его возвели на трон, а прежнего хана низложили. Естественно, что это не понравилось Петербургу.

Осенью 1776 года русские войска при поддержке ногайцев, преодолев Перекоп, ворвались в Крым. Их поддержали и крымские беи, которых Девлет IV Гирей хотел наказать за поддержку Сахиба II Гирея. На крымский трон при помощи русских штыков был посажен Шахин Гирей. Девлет Гирей с турками отбыл в Стамбул, но в декабре 1776 года Девлет-Гирей собрал своих приверженцев под Бахчисараем, призвал их драться. На него выступил А. В. Суворов и провёл войну ювелирно. Сумел обойтись без крови, без нагнетания взаимного озлобления - разогнал неприятеля вообще без сражений, одними лишь маневрами.

10 марта 1777-го Александр Васильевич доложил, что «враждебных войск» больше нет.

1805 Аустерлицкое сражение. «Битва трёх императоров»,

Аустерлицкое сражение произошло 2 декабря 1805 года во время очередной Франко-русской войны начала 19 века. В сражении под Аустерлицем по разные стороны баррикад находились французские войска и союзные войска Австрии и Российской Империи. В битве под Аустерлицем сошлись две огромные силы: армия союзников под руководством Михаила Илларионовича Кутузова насчитывала 86 тысяч человек, армия Наполеона - 73 тысячи.

Кутузов был грамотным стратегом и считал, что генеральное сражение только повредит делу союзников. Михаил Илларионович предлагал отступать на восток, тогда армия французов сильно растянулась бы, а войска союзников получили бы основательное подкрепление.

Австрийцы же горели желанием быстрее освободить Вену от наполеоновских войск, и цена этого освобождения их особо не интересовала. Александр I испытывал серьёзное давление и не мог не услышать просьбы австрийцев.

Аустерлицкое сражение началось рано утром 2 декабря 1805 года. Союзные войска атаковали правый флаг наполеоновских армий. Французы ожесточённо оборонялись, но вскоре начали постепенно отходить в болотистую местность.

Союзники усилили напор, и множество союзных частей оказалось в болотистой низине. Центр союзной обороны ослаб. Наполеон готовил ответный удар по Праценским высотам. Французы быстро овладели высотами, а в создавшуюся брешь сразу ринулись французские войска.

Союзный фронт был рассечен на две группы. Теперь армия Наполеона имела все шансы окружить войска союзников на своем правом фланге. Войскам Багратиона пришлось отходить. Тут уже настал черед другого фланга, того самого, что первым пошел в бой и оказался в низине.

Войска попали в окружение, но контратака Кавалергардского полка спасла войска на фланге от полного разгрома, многим удалось выйти из окружения.

Аустерлицкое сражение стало настоящей катастрофой для русской армии. Союзные войска потерпели сокрушительное поражение. Потери союзников составили 27 тысяч человек (из них 21 тысяча - русские солдаты и офицеры), 158 орудий (133 из них принадлежали русской армии).

Потери французов были в разы меньше - 12 тысяч человек. Итоги Аустерлицкого сражения были неутешительны. Австрия подписала мирный договор с Францией (Пресбургский мир 1805 года).

Выиграв одно сражение, Наполеон одержал победу в целой военной кампании.

3 декабря

1959 На Адмиралтейском заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин»

Атомный ледокол «Ленин» был введен в эксплуатацию 3 декабря 1959 года. За время своей работы «Ленин» провёл за собой во льдах Арктики 3741 транспортное ледокольное судно, пройдя более 654 тысяч морских миль (в том числе 563,6 тысяч – во льдах). Примерно такое же расстояние получится, если 30 раз обогнуть земной шар по экватору. В 1989 году атомный ледокол «Ленин» был выведен из эксплуатации. 5 мая 2009 года ледокол обрел место своей мемориальной стоянки у набережной морского вокзала Мурманска и стал широко доступен для посещения. 6 мая 2015 года на его борту состоялась церемония открытия мультимедийного музейно-образовательного комплекса - «Арктик Экспо Центр» - Атомный ледокол «Ленин».

Ледокол «Ленин» стал первым памятником культурного наследия федерального значения в региональной столице.

5 декабря

1941 Начало контрнаступления советских войск и разгрома немецко-фашистских войск под Москвой

Первым днём воинской славы России, открывшим счёт её победам в Великой Отечественной войне, является 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск под Москвой.

В битве, которая по количеству войск и военной техники, размаху и напряжённости операций, трагичности и величию событий стала одной из крупнейших в истории войн. В течение 203 суток (30.09.41 г. - 20.04.42 г.) свыше 7 млн. солдат и офицеров, до 53000 орудий и миномётов, около 6500 танков и более 3000 боевых самолётов германского вермахта и Советских Вооружённых Сил вели яростное противоборство между собой.

Контрнаступление Красной Армии началось 5-6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца, и боевые действия сразу же приняли ожесточённый характер. Несмотря на сильные морозы, глубокий снежный покров и отсутствие превосходства в живой силе и технических средствах, войска Западного, Юго-Западного фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону немецких войск на своих направлениях и освободили ряд населённых пунктов.

В ходе контрнаступления 5–6 декабря советские войска освободили от захватчиков свыше 11 тысяч населённых пунктов и к началу января 1942 года отбросили противника на 100–250 км, нанесли тяжелое поражение 38 вражеским дивизиям. В результате контрнаступления и общего наступления враг был отброшен на запад на 150–400 км. Успешное продвижение советских войск заставило Гитлера 8 декабря отдать директиву о переходе к обороне по всей линии фронта. Стратегическая инициатива перешла к Красной Армии.

В битве под Москвой немецкие войска потеряли около 500000 человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15000 автомашин и много другой техники. Чувствительным оказался и моральный урон, нанесенный врагу. Гитлеровские военные трибуналы осудили около 62000 солдат и офицеров за дезертирство, самовольное оставление позиций и неповиновение приказам старших офицеров. С занимаемых постов были сняты 35 высших чинов германской армии.

6 декабря

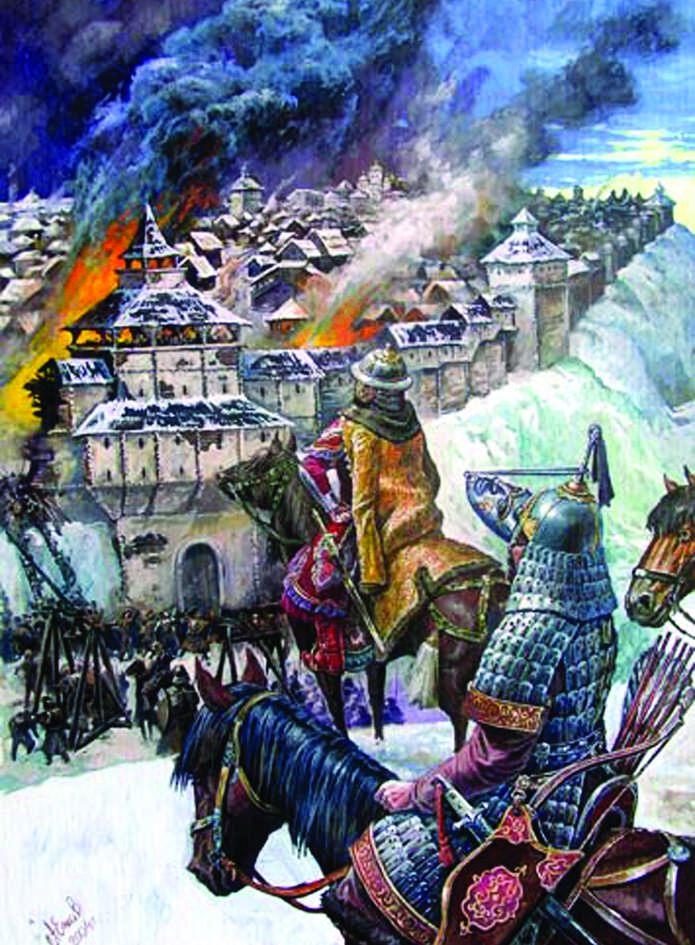

1240 Монголо-татарские войска захватили Киев

Татаро-монгольское нашествие началось в 1237 году с вторжения конницы Батыя в рязанские земли, а завершилось в 1242 году. Результатом этих события стало двухвековое иго.

В 1236 году монголы начали очередной поход против половцев. В этом походе они добились большого успеха и во второй половине 1237 года подошли к границам рязанского княжества. Командовал азиаткой конницей хан Батый (Бату-хан), внук Чингисхана. В его подчинении было 150 тысяч человек. С ним в походе участвовал Субедей, который был знаком с русичами по предыдущим столкновениям.

Вторжение произошло в начале зимы 1237 года. Здесь невозможно установить точную дату, поскольку она неизвестна. Более того, некоторые историки говорят, что вторжение произошло не зимой, а поздней осенью того же года. С огромной скоростью конница монголов передвигалась по стране, покоряя один город за другим: Рязань, Москва, Владимир.

После взятия Владимира фактически все восточные и северные земли оказали в руках Батыя. В 1239 году на Русь обрушилось новое вторжение хана Батыя. Захватив Муром, монголы отправились на юг. Подступив к Киеву, они не смогли взять его с набега и осадили Киев 5 сентября 1240 года. Обороной руководил тысяцкий Даниила Галицкого Дмитр. Сам Даниил ещё до прихода монголов уехал в Венгрию с целью заключить династический союз с королём Белой IV, но неудачно. Согласно летописи, Даниил возвращался на Русь во время нашествия, но не смог пройти в Русскую землю и вернулся в Венгрию.

Решающий штурм пришелся на 5 декабря 1240 года. Монголы пробили стены города сразу в нескольких местах, и защитники Киева отошли в детинец. На следующий день воины Батыя приступили к штурму центральной части города. Сломив сопротивление киевлян, монголы устроили массовую резню и подожгли Десятинную церковь, в которой укрылись последние защитники. Тысяцкий Дмитр попал в плен.

1741 В результате дворцового переворота 5-6 декабря императрицей России становится дочь Петра I и Екатерины I Елизавета

В ночь на 6 декабря 1741 года в России произошёл дворцовый переворот, в результате которого к власти пришла дочь Петра I и Екатерины I Елизавета.

По завещанию императрицы престол унаследовал её внучатый племянник, малолетний Иоанн Антонович, а регентом при нём был назначен Э. И. Бирон. Но уже через несколько недель мать наследника Анна Леопольдовна сместила Бирона и сама стала регентшей.

Переворот произошёл быстро и бескровно. Свергнутый Иоанн Антонович провел в заточении всю жизнь и был убит в 1764 году, когда его пытались освободить для осуществления очередного дворцового заговора. Совершившая переворот рота Преображенского полка была переименована в лейб-кампанию, капитаном которой стала сама императрица. Все рядовые получили дворянство и имения, а офицеры - новые чины и подарки.

В России началась двадцатилетняя эпоха Елизаветы.

1590 Царским указом запрещается ранее дозволенный переход крестьян от одного хозяина к другому на Юрьев день

В XV–XVI веках в России был период, который историки называют «закрепощением» крестьян. Крестьяне, люди и без того не самой лёгкой судьбы, теряли остатки своей свободы. Крестьяне жили на княжеских, боярских или церковно-монастырских землях. У них был договор с владельцем земли, согласно которому они платили за пользование землей оброк. Условия выплат устанавливал феодал, который мог брать плату за «аренду» как деньгами, так и натуральным товаром. У крестьян же было право менять хозяев в поисках лучших условий для жизни.

Отмечавшийся 26 ноября по старому стилю Юрьев день (когда чтится память святого Георгия) завершал годовой цикл сельскохозяйственных работ и позволял крестьянам, уплатившим пожилое, в период времени за неделю до Юрьева дня и неделю после него уйти от старого хозяина. (26 ноября) 9 декабря 1590 года царь Федор Иоаннович по инициативе Бориса Годунова издал указ, запрещавший переходы крестьян от одного владельца к другому даже в Юрьев день. Этот запрет, лишивший крепостных возможности скрыться от помещика, оказался неожиданным для крестьян, именно тогда возникла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».

1730 Императрица Анна Иоанновна издает Указ об отмене единонаследия

В декабре 1730 года Анна Иоанновна издала указ, отметив, что нормы петровского указа 1714 года о единонаследии «по состоянию здешняго государства не к пользе происходят», поскольку «отцам не точию естественно есть, но и закон Божий повелевает детей своих всех равно награждать». Отныне предписывалось наследование имений «чинить по Уложению» и «помещикам в том дать волю».

В докладе императрице от 9 декабря 1730 года Сенат утверждал, что наделение младших сыновей наследством в движимой форме лишь ускоряет дробление имений, которого пытался избежать Пётр Великий. Также сенаторы отметили, что приданое в движимой форме истощает семейные состояния дворянства, и выступили за восстановление практики пожалования деревень дочерям в приданое. При этом семьи не несли необратимых материальных потерь, так как, давая за дочерями деревни, они могли рассчитывать на возмещение их землями из других родов при женитьбе сыновей. Через три месяца, в 1731 году, Анна Иоанновна издала указ, в котором не только повторялись некоторые положения Указа о единонаследии, но и удовлетворялось требование дворянства о возврате к раздельному наследованию.

10 декабря

1877 Героическое освобождение Плевны русскими войсками

В ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг. за освобождение балканских славян турецкая крепость Плевна в Болгарии была серьёзной угрозой правому флангу и тылу Русской армии, она приковала к себе её главные силы и замедлила наступление на Балканы.

После кровопролитной четырёхмесячной осады и трех неудачных приступов в осаждённой армии Османа-паши кончились съестные припасы, и 10 декабря в 7 часов утра он сделал последнюю попытку прорыва на запад от Плевны, куда бросил все силы. Первый яростный напор заставил наши войска отступить из передовых укреплений. Но артиллерийский огонь второй линии укреплений не позволил туркам вырваться из окружения. Гренадеры перешли в атаку и отбросили турок. С севера турецкую линию атаковали румыны, а с юга генерал Скобелев ворвался в город.

Осман-паша был ранен в ногу. Осознав всю безвыходность своего положения, он в нескольких местах выбросил белый флаг. Когда Великий князь Николай Николаевич появился на поле сражения, турки уже сдались. Последний штурм Плевны стоил русским 192 убитых и 1252 раненых, турки потеряли до 4000 человек. 44 тысячи сдались в плен, в том числе Осман-паша. Но по личному приказу Императора Александра II за проявленную турками храбрость раненому и пленённому турецкому генералу была возвращена его сабля.

Всего за четыре месяца осады и боев под Плевной погибло около 31 тысячи русских воинов. Однако это стало переломным моментом в войне: взятие этой крепости позволило русскому командованию высвободить свыше 100 тысяч человек для наступления, и месяц спустя турки запросили перемирия.

11 декабря

1790 Взятие А. В. Суворовым турецкой крепости Измаил. День воинской славы России

Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов имело взятие Измаила - цитадели турецкого владычества на Дунае. Крепость была построена под руководством немецких и французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. С юга её защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 метров и глубиной от 6 до 10 метров, в некоторых местах рва стояла вода глубиной до 2 метров. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий. В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять крепость окончились неудачно. И тогда главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Г. А. Потёмкин поручил взятие неприступной крепости Суворову. Началась усиленная подготовка к штурму.

Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю, и Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил». 11 декабря 1790 года русские войска девятью колоннами с разных сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила десант. Спустя 9 часов Измаил был взят. Неприятель потерял 26 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345 знамен. Суворов указал в рапорте: потери русской армии составили 1815 человек убитыми и 2455 ранеными. Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Взятие Измаила способствовало быстрому и успешному окончанию войны с Турцией. Екатерина II повелела выбить медаль в честь А. В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью «За отменную храбрость» для награждения за подвиги, совершённые при штурме города. Однако стоит также отметить, что по Ясскому договору (1791) Измаил был возвращён Турции.

14 декабря

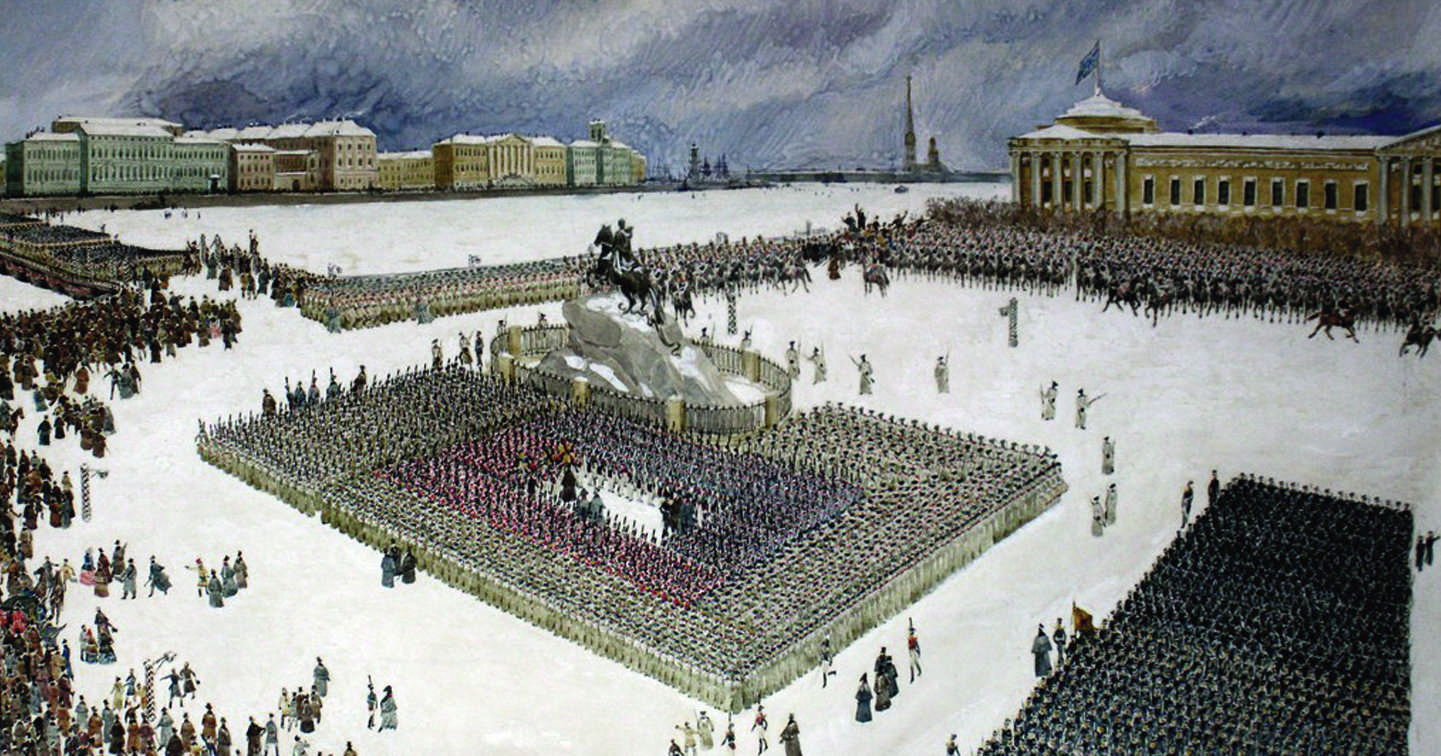

1825 В Санкт-Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов

14 декабря 1825 г. в Петербурге произошло восстание, организованное группой дворян-единомышленников с целью превращения России в конституционное государство и отмены крепостного права.

С утра 14 декабря на заснеженную Сенатскую площадь стали собираться восставшие войска. Они должны были заставить Сенат отказаться от присяги Николаю и предложить опубликовать манифест к русскому народу, составленный членами тайного общества. Однако план действий, выработанный накануне, с первых минут был нарушен: сенаторы присягнули императору Николаю рано утром и уже разошлись, на место сбора пришли не все намеченные военные подразделения, выбранный диктатором С. П. Трубецкой вообще не появился на Сенатской площади.

Тем временем Николай I стягивал войска к площади, оттягивая переход к решительным действиям. Петербургский военный генерал-губернатор, герой Отечественной войны 1812 г. М. А. Милорадович предпринял попытку уговорить восставших сложить оружие, но был смертельно ранен выстрелом П. Г. Каховского.

В пятом часу дня Николай I отдал приказ открыть артиллерийский огонь. Было сделано семь выстрелов картечью - один поверх голов и шесть в упор. Солдаты обратились в бегство. К вечеру того же дня правительство полностью подавило восстание. В результате мятежа погибли 1 271 человек, в их числе 9 женщин и 19 малолетних детей.

В результате проведённого по делу декабристов следствия пятеро из них: П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский - были приговорены к смертной казни через повешение. Ранним утром 13 июля 1826 г. приговор был приведён в исполнение. Многих участников восстания и членов тайных обществ, имевших отношение к его подготовке, отправили в ссылку и на каторгу в Сибирь.

В 1856 г. оставшиеся в живых декабристы были помилованы.

16 декабря

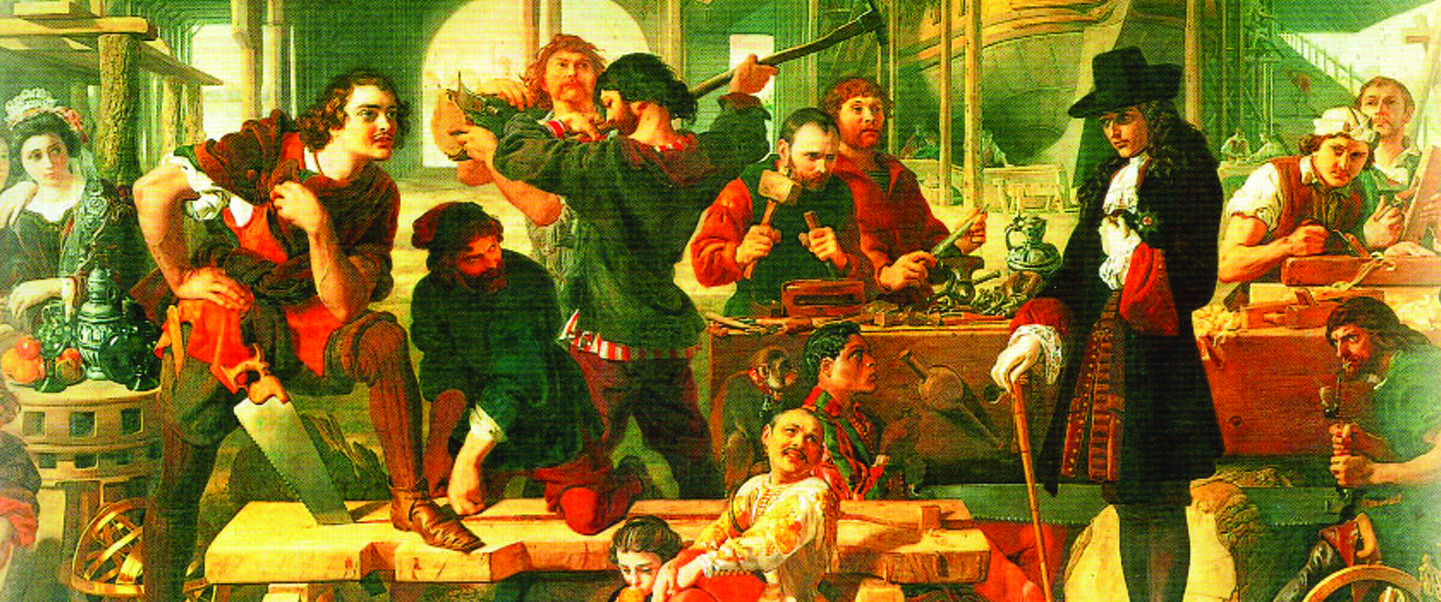

1696 В России организовано Великое посольство - первая дипломатическая миссия в Западную Европу

Великое посольство - дипломатическая миссия 1697-1698 в Западную Европу, предпринятая царём Петром I. Официальная цель посольства, как об этом объявил в Посольском приказе думный дьяк Е. Украинцев, состояла в «подтверждении древней дружбы и любви для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов креста Господня, салтана Турского, хана Крымского и всех бусурманских орд». Это была первая дипломатическая миссия в Западную Европу. В её задачи входило не только расширение международных отношений, но и ознакомление с порядками и достижениями европейских стран.

По мнению Петра, реформы России были необходимы. Нужен был выход к Балтийскому морю, строительство флота для развития торговых отношений и для защиты своих границ. Поэтому Пётр поставил страну «на дыбы», но добился-таки интенсивного развития и решил геостратегическую проблему, с которой не справились его предшественники: Россия стала морской державой и весомой частью мирового рынка. Международное положение великой державы изменилось во многом благодаря европейскому опыту Петра. Но важно также и то, что поменялось восприятие России в мире. Огромную и непонятную страну раньше и европейской-то не считали. После петровских реформ Россия стала участвовать в международных соглашениях и союзах. А дипломатия была признана важнейшим инструментом урегулирования международных отношений.

17 декабря

1788 Русские войска под предводительством генерал-фельдмаршала князя Г. А. Потемкина штурмом взяли крепость Очаков

В ходе русско-турецкой войны, начавшейся 13 августа 1787 года, военные действия велись одновременно на двух театрах - в Крыму и на Северном Кавказе, поскольку Турция стремилась вернуть себе Крым и не допустить усиления влияния России в Закавказье. Со стороны России туркам противостояли 2 армии: Екатеринославская под командованием фельдмаршала Г. А. Потёмкина с задачей овладения крепостью Очаков и выхода к Дунаю и расположенная в Подолии Украинская под командованием фельдмаршала П. А. Румянцева для содействия главным силам.

В мае 1788 года 50000 человек из Екатеринославской армии переправились через реку Буг и стали продвигаться к Очакову. А. В. Суворов предложил взять Очаков штурмом в тесном взаимодействии с Лиманской флотилией. Однако Г. А. Потёмкин предпочёл план «формальной осады». Основная идея плана заключалась в том, чтобы сначала устроить отдельные батареи обложения в виде редутов для обеспечения флангов осадной армии, затем овладеть пригородом, передвинуть вперёд батареи, соединить их траншеей и начать методический артиллерийский обстрел крепости, вынудив ее сдаться. План Потёмкина не увенчался успехом, и в начале декабря ему пришлось согласиться на штурм крепости.

17 декабря 1788 года в 7 часов утра при 23 градусах мороза начался штурм Очакова. Вначале были захвачены турецкие земляные укрепления между Очаковым и замком Гассан-паши. Затем русские войска атаковали центральные земляные укрепления и вышли к крепостным воротам и бастионам крепости. Под прикрытием артиллерийского огня гренадёры преодолели крепостную стену. Бой в самой крепости длился около часа. Потери русских убитыми и ранеными составили, по одним данным, 147 офицеров и 2720 нижних чинов, по другим - более 4800 человек. Трофеями стали 310 орудий и 180 знамён.

В 1791 году по Ясскому мирному договору Очаков был присоединён к России, что позволило ей окончательно утвердиться на Днепровском лимане и в прилегающем к нему крае, обеспечить безопасность Херсона и оградить Крым от влияния Турции.

20 декабря

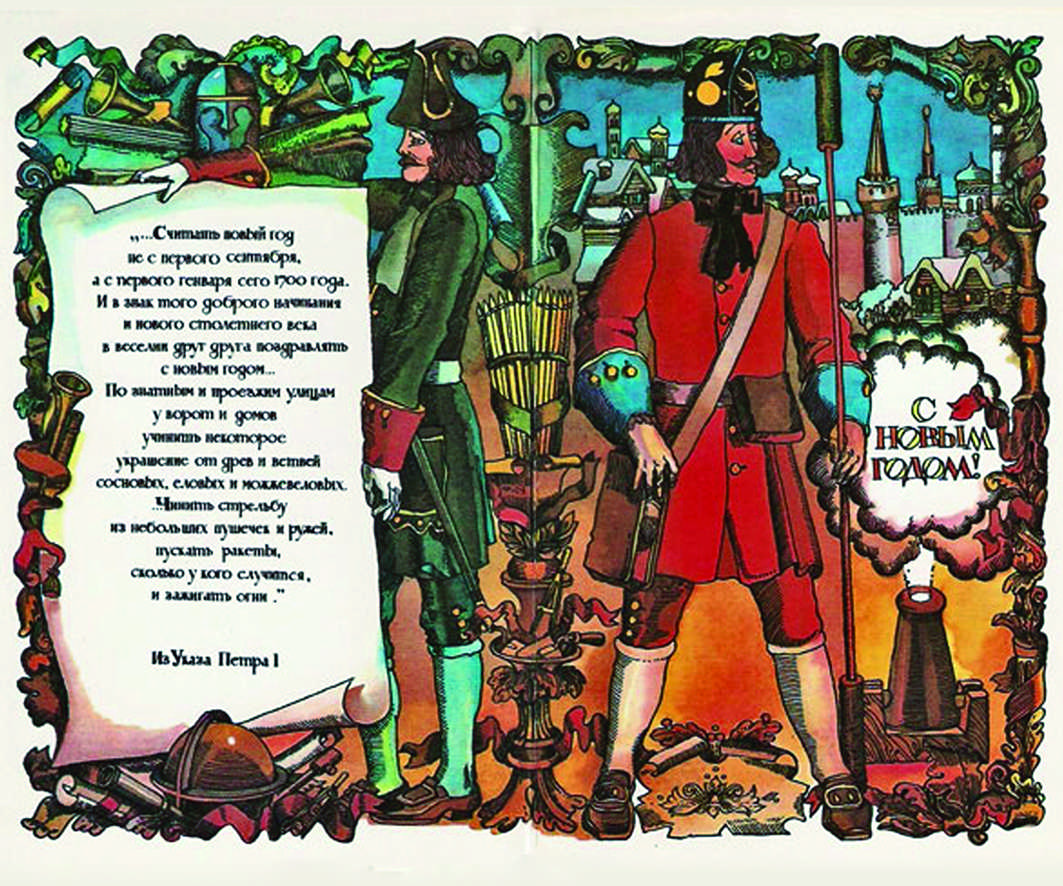

1699 Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января

Первоначально на Руси Новый год отмечался в день весеннего равноденствия, то есть 22 марта. Масленицу и Новый год праздновали в один день. Зиму прогнали - наступил новый год. А вместе с христианством, то есть после Крещения Руси (988 год), появилось, естественно, и новое летоисчисление - от Сотворения мира. Появился и новый европейский календарь, Юлианский, с закрепленными названиями месяцев. Началом нового года стало считаться 1 марта. По одной версии в конце XV века, а по другой в 1348 году православная церковь перенесла начало года на 1 сентября, что соответствовало определениям Никейского собора. В ветхозаветной церкви месяц сентябрь праздновался ежегодно в ознаменование покоя от всех житейских забот.

Новый год стали вести с первого сентября. Этот день стал праздником Симеона, первого столпника, почитаемого и сейчас нашей церковью. Праздник этот известен был в простонародье под именем Семена Летопроводца, потому что этим днем оканчивалось лето и начинался новый год. Он был и торжественным днем празднования, и предметом разборов срочных условий, собирания оброков, податей и личных судов.

В 1699 году Пётр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января. Это было сделано по примеру всех христианских народов, живших не по юлианскому, а по григорианскому календарю.

1917 Образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем (День чекиста)

20 декабря 1917 года декретом Совета Народных Комиссаров была образована Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и должностными преступлениями.

Первым председателем Комиссии был назначен Ф. Э. Дзержинский. В состав комиссии вошли И. К. Ксенофонтов, М. С. Кедров, М. С. Урицкий, Я. Х Петерс, С. А. Менжинский, И. С. Уншлихт, М. И. Лацис и др.

В задачи созданной комиссии входили «пресечение и ликвидация контрреволюционных и саботажнических действий по всей России, со стороны кого бы они ни исходили», предание суду Революционных трибуналов и выработка мер по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

22 декабря

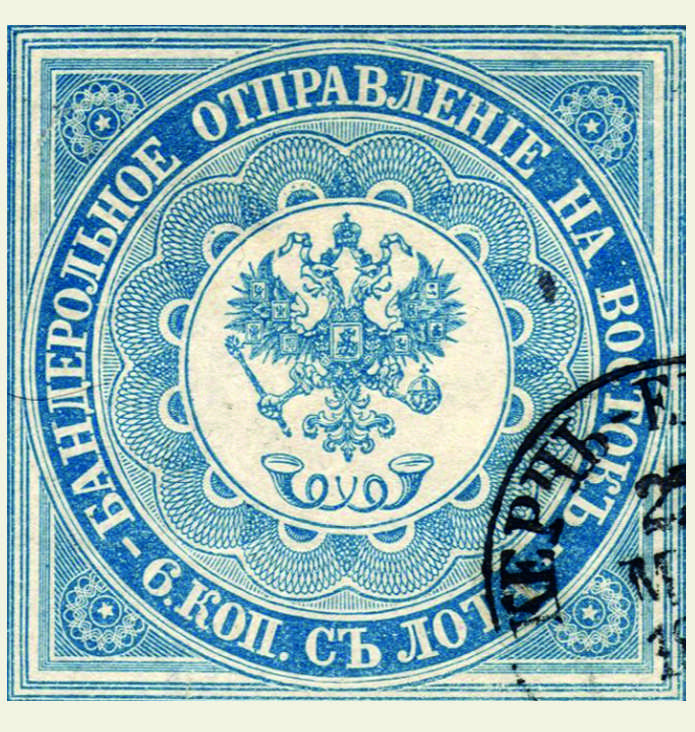

1857 Вышла первая почтовая марка России

В декабре 1848 года в России появились так называемые штемпельные куверты или конверты (для городских почт Санкт-Петербурга и Москвы они были введены в 1845 году). На конвертах был оттиснут знак почтовой оплаты - государственный герб и надпись «10 коп. за лот. 1 коп. за конв.» (1 лот = 12,8 г). Продавались также конверты и для более тяжёлых отправлений – «20 коп. за 2 лота» и «30 коп. за 3 лота», со знаками почтовой оплаты (гербами) соответственно черного, синего, и красного цвета.

Первая почтовая марка России была официально выпущена в обращение 1 января 1858 года. В центре почтовой марки напечатан овал, в нем размещается государственный герб - двуглавый орел, под гербом располагается эмблема почтового ведомства, существующая и поныне - два скрещенных почтовых рожка. Вокруг центральной части рисунка - овальная рамка, в которой размещается надпись «Почтовая марка» и «10 коп. за лот». Рисунок первой русской почтовой марки был создан старшим гравёром Экспедиции Заготовления государственных бумаг Кепплером. В связи с тем, что марки были разосланы в почтовые отделения заранее, реальное почтовое обращение их началось в декабре 1857 года.

1943 Совнарком СССР утверждает текст нового Государственного гимна СССР

Летом 1943 года, в разгар военных событий на советско-германском фронте, правительство по предложению Сталина приняло решение о создании нового Государственного Гимна СССР.

После длительных раздумий и доработок был утверждён текст поэта Сергея Владимировича Михалкова и журналиста Габриэля Аршаковича Эль-Регистана на музыку композитора Александра Васильевича Александрова. На заседании Политбюро Сталин как-то сказал примерно следующее: «Интернационал написан французами в XIX веке. Он устарел. Пусть его поют те, кто еще не разрушил старый мир. Мы свое дело сделали, и теперь нам нужен наш, советский гимн». Работа по подготовке нового гимна проходила в тяжёлые для страны 1942-1943 годы. Новый Государственный гимн СССР впервые прозвучал в ночь на 1 января 1944 года. С 15 марта 1944 года гимн начал исполняться повсеместно.

Этот гимн претерпел несколько редакций. Первая редакция воспевает Ленина и Сталина. Вторая редакция 1977 года прославляет партию Ленина, коммунизм.

23 декабря

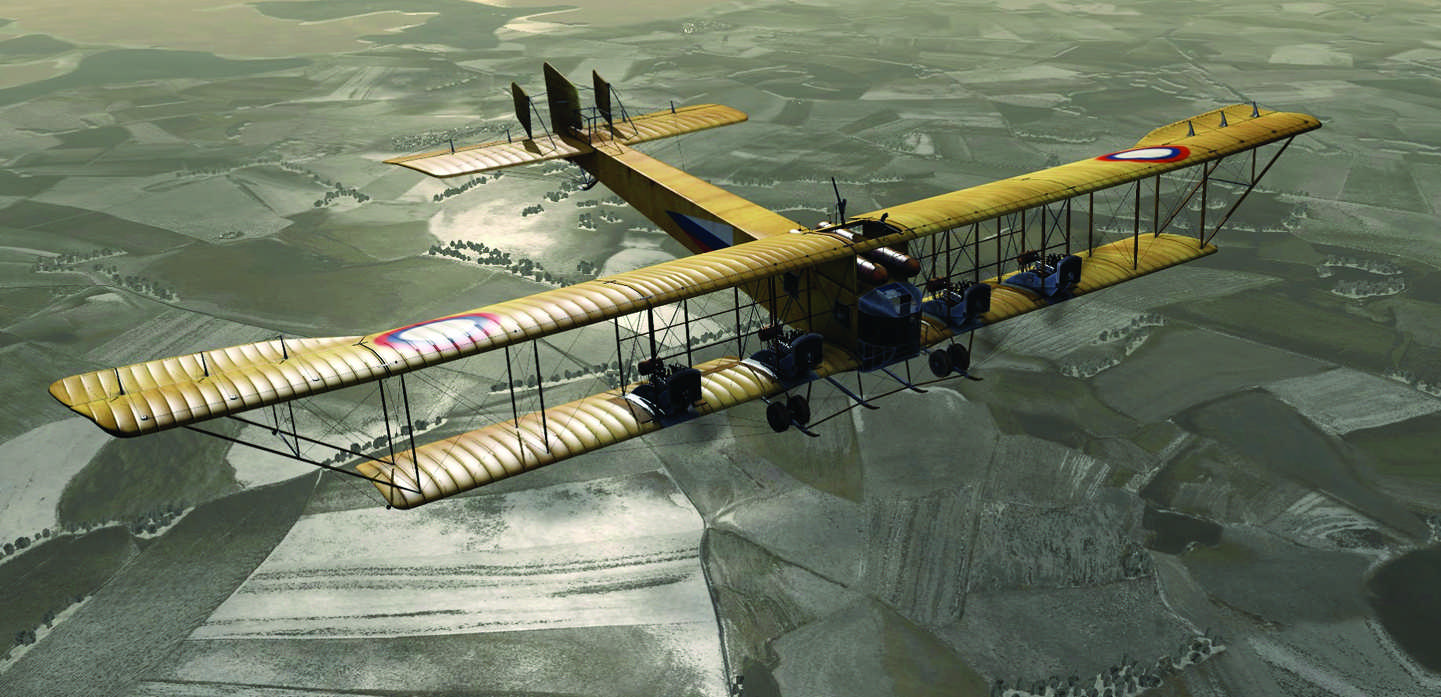

1914 Создана эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец»

Самолет «Илья Муромец» неразрывно связан с именем его создателя - выдающегося русского авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского (1889-1972). Уже в возрасте 23-х лет после ряда предложенных успешных изобретений он становится главным конструктором Русско-Балтийского Завода и самым молодым авиационным изобретателем во всем мире. Именно Сикорский первым в мире построил многомоторный самолет.

23 декабря 1914 года российский император Николай II утвердил решение о создании эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это было первое в мире соединение, на вооружении которого появились тяжёлые четырёхмоторные бомбардировщики. Именно с этой даты в нашей стране берёт своё начало Дальняя авиация. «Илья Муромец» - это общее название нескольких серий четырёхмоторных цельнодеревянных бипланов, которые производились в Российской империи на Русско-Балтийском вагонном заводе с 1913 по 1917 годы. Всего было собрано около 80 самолетов. На них был поставлен ряд рекордов грузоподъёмности, числа поднятых в воздух пассажиров, максимальной высоты и времени полёта.

Появление во фронтовом небе Первой мировой войны российских самолетов «Илья Муромец» открыло новую страницу в истории военной авиации - эру тяжёлых бомбардировщиков. Это был летательный аппарат нового поколения, который мог доставить к неприятельским позициям боеприпасы гораздо более разрушительной силы. Он стал первым настоящим бомбардировщиком и поспособствовал формированию данного типа боевых самолетов в годы Первой мировой войны.

За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника.

25 декабря

1979 СССР вторгается в Афганистан. Афганская война (1979-1989)

Афганская война - это одно из самых трагичных событий в истории СССР и показательный пример того, что даже вмешательство сильного и хорошо вооружённого союзника во внутренние дела соседнего государства ни к чему хорошему привести не может.

Годы военного конфликта в Афганистане – с 1979 по 1987 гг. Для Советского Союза это была последняя война в его истории.

В 1978 году Афганистан был провозглашен демократической республикой. Противоречия между сторонниками республики и радикальными исламистами привели к гражданской войне. В 1979 году руководство Афганистана, не справляющееся с силами повстанцев, обратилось к властям СССР с просьбой о помощи. Поставки оружия повстанцам со стороны США и опасение иностранного вмешательства заставили принять решение о вводе войск СССР на территорию Афганистана. Секретное постановление было принято 12 декабря 1979 года.

25 декабря 40-я советская армия пересекла границу Афганистана. 27 декабря состоялся штурм правительственного дворца, в результате которого вместо действующего лидера страны Амина, убитого во время этой операции, был провозглашён новым руководителем страны Кармаль, ставленник Кремля.

Принимать участие в подавлении исламистов руководство СССР не планировало. Главной задачей ввода войск была смена руководства Афганистана на лояльного Кармаля. Но вмешательство Советского Союза вызвало негативную реакцию простого народа, и против советских войск была объявлена «священная война» – джихад.

15 февраля 1989 года состоялось долгожданное событие – командующий 4-й армией генерал Громов вывел последние части советской армии с территории Афганистана.

27 декабря

537 В столице Византийской империи Константинополе освящён Храм Святой Софии

Первый Храм Святой Софии – Премудрости Божией был заложен в 324 году от Рождества Христова уже при основании императором Константином I Великим новой столицы Римской державы на берегу пролива Босфор, на месте древнегреческой Византии. Эта монументальная христианская церковь Константинополя стала символом новой религиозной политики, начатой Константином I после легализации христианства (306 год) и издания Миланского эдикта о веротерпимости (313 год). Строительство храма завершилось лишь в год смерти его основателя, однако впоследствии собор сгорел во время одного из народных восстаний. Лишь несколько десятилетий спустя император Феодосий II повелел выстроить на его месте новое церковное здание – базилику (415 год). Однако и сей храм постигла печальная участь его предшественника. Базилика погибла в другом пожаре (532 год), охватившем столицу во время еще одного бунта горожан (восстания, названного в истории именем «Ника»). Подавивший восстание византийский император Юстиниан I (483–565) решил не просто отстроить церковь заново, но возвести на её месте такой храм, которого ещё не видел мир. Для этого он пригласил лучших архитекторов того времени: Исидора Милетского и Анфимия Тралльского. Император сам заложил первый камень в основание собора и строго контролировал его строительство, которое обошлось в три годовых дохода всей империи. Высота завершенного здания равнялась 55 м. Его увенчивал колоссальный купол диаметром 31 метр. 27 декабря 537 года константинопольский Храм Святой Софии был освящен. Почти тысячелетие он являлся главным храмом православного мира, а после захвата византийской столицы турками (1453) был превращён в стамбульскую мечеть Айя-София.

31 декабря

1898 B России открылась первая междугородная телефонная линия Санкт-Петербург - Москва

Открытие телефонной линии Москва-Петербург состоялось в Санкт-Петербурге 31 декабря 1899 года. На тот момент это была самая протяжённая телефонная линия в Европе, её протяженность равнялась 660 километрам.

Предполагалось, что телефонную линию проложат вдоль шоссе Петербург - Москва. Составление проекта было поручено русскому инженеру-электрику П. Д. Войнаровскому, и в 1896 году проект с чертежами и схемами был готов. Бронзовые провода диаметром 4 мм должны были проходить вдоль железнодорожного полотна по правой его стороне (от Петербурга), отдельно от телеграфных проводов. Строительство началось со стороны Санкт-Петербурга. 30 сентября 1898 года подвеска всех четырёх проводов дошла до Москвы, но 1 октября прошла сильная буря, которая значительно повредила линию. 16 октября 1898 года Москва и Петербург были соединены телефонными проводами, а остальные работы завершились через два месяца.

Первая петербургская телефонная станция открылась в июле 1882 года на Невском проспекте, 26, в доме Ганзена. В первые годы телефон был до крайности дорогим удовольствием. И абонентская база росла за счёт тех, кто мог позволить себе выкладывать 250 рублей в год. Для примера - роскошная шуба в самом дорогом магазине «Меха» стоила 85 рублей. В случаях, когда телефонный аппарат был удалён от центральной телефонной станции более чем на три версты, абонент доплачивал сверх абонентской платы 50 рублей за каждую версту.