- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий марта

Календарь исторических событий марта

- 3.03.2017

- 3.03.2017

СОБЫТИЯ МАРТА

1 марта

1881 Убит Александр II, российский император (1855-1881)

Александр II вступил на престол 3 марта 1855 года на исходе неудачной для России Крымской войны, которую сумел завершить с минимальными потерями для империи. Наследие он получил тяжёлое: ни один из кардинальных вопросов 30-летнего царствования его отца решён не был, к тому же в Крымской войне Россия потерпела поражение.

Первым из важных решений Александра II было заключение Парижского мира в марте 1856 года. С воцарением Александра наступила «оттепель» в общественно-политической жизни России. Также в первые годы его царствования были одержаны решительные победы в Кавказской войне. Позже, после долгого сопротивления, он решился на войну с Турцией. Реформы продолжались, но вяло и непоследовательно, почти все деятели реформ, за редким исключением, получили отставку.

На Александра II было совершено несколько покушений. Попытки были совершены польским эмигрантом Березовским в 1867 году в Париже, Соловьёвым в 1879 году в Петербурге, а в августе 1879 года исполнительный комитет «Народной воли» принял решение об убийстве Александра (попытка взрыва императорского поезда под Москвой в декабре 1879 года, взрыв в Зимнем дворце, произведённый Халтуриным в феврале 1880 года). Для охраны государственного порядка и борьбы с революционным движением была создана Верховная распорядительная комиссия. Но ничто не смогло предотвратить его насильственной смерти.

1 марта 1881 года Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким. Он погиб как раз в тот день, когда решился дать ход конституционному проекту М. Т. Лорис-Меликова.

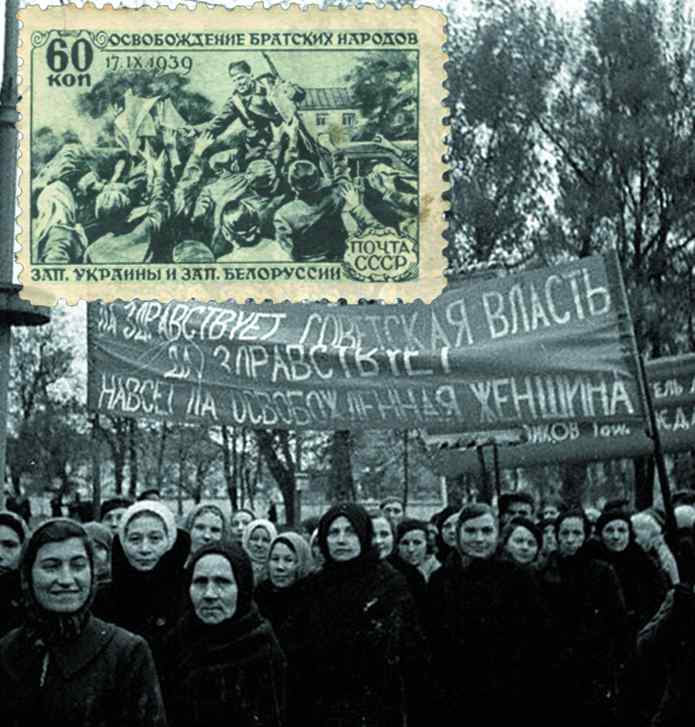

1943 СССР заявил о том, что после войны не намерен возвращать Польше Западную Украину и Белоруссию

17 сентября 1939 года, с началом Второй мировой войны, Советский Союз ввёл войска на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Государственная граница СССР, установленная в 1939 году, в целом прошла по «линии Керзона», существенно отклоняясь на запад лишь в районе Белостока.

На Тегеранской конференции (ноябрь - декабрь 1943 года) было принято предложение Сталина о том, что претензии Польши на земли Западной Белоруссии и Западной Украины будут удовлетворены за счёт Германии (Польша должна была получить существенный прирост территории на Западе и Севере), а в качестве границы на востоке должна быть линия Керзона.

11 января 1944 года Советское правительство заявило о готовности положить в основу послевоенной советско-польской границы «линию Керзона», вариант «А». На Крымской конференции 1945 года одним из пунктов был разрешён вопрос о Польше и её границах. По предложению СССР было решено, что восточная граница Польши должна идти вдоль «линии Керзона» (с отступлением в ряде периферийных районов в пользу Польши, а в районе города Львова - в пользу СССР); был установлен и закреплён вариант Черчилля...

1953 Смерть Сталина

В конце Великой Отечественной войны здоровье Сталина ухудшилось. Он страдал от атеросклероза, течение болезни обострялось от того, что советский вождь много курил. Сталин перенёс лёгкий инсульт незадолго до Парада Победы и тяжёлый сердечный приступ в октябре 1945 года.

Рано утром 1 марта 1953 года, после затянувшегося на всю ночь ужина и просмотра кино, Сталин прибыл на свою «Ближнюю» кунцевскую дачу. Он ушёл в свою спальню и на рассвете не появился оттуда. 2 марта врачи поставили диагноз: кровоизлияние в мозг (инсульт) с желудочным кровотечением. 4 марта средства массовой информации сообщили о болезни Сталина советскому народу, из политических соображений было объявлено, что удар случился с вождём не 1-го, а 2-го марта и что он находится в Москве. 5 марта 1953 года Сталин, так и не встав с постели, умер в возрасте 74 лет.

4 марта

1961 Впервые в мире советская ракета В-1000 перехватила в верхних слоях атмосферы боевой блок баллистической ракеты

В-1000 - советская противоракета разработки МКБ «Факел» для экспериментальной системы противоракетной обороны «Система А», предназначенная для уничтожения атакующих боеголовок межконтинентальных баллистических ракет в верхних слоях атмосферы.

4 марта 1961 года противоракетой В-1000 был перехвачен имитатор боевого блока баллистической ракеты (Р-12), чем доказана возможность создания систем стратегической противоракетной обороны против ракет большого радиуса действия.

В-1000 впервые в мире доказала на практике возможность защиты от ранее считавшихся абсолютным оружием баллистических ракет с ядерными боеголовками. До испытаний системы «А» идея сбивать ракеты ракетами многими высокопоставленными военными воспринималась как абсурдная, но после успешных испытаний противоракетная оборона стала самостоятельным направлением ракетной техники. Отработанные в В-1000 технологии в дальнейшем активно использовались при разработке зенитных ракет как для задач противовоздушной, так и противоракетной обороны.

6 марта

1918 Английские интервенты начали высадку войск в Мурманске

Сразу после Октябрьской революции, в ходе которой к власти пришли большевики, был объявлен «Декрет о мире» - Советская Россия вышла из Первой мировой войны. Территория России распалась на несколько территориально-национальных образований. Польша, Финляндия, Прибалтика, Украина, Дон и Закавказье были оккупированы германскими войсками.

В этих условиях страны Антанты, продолжавшие войну с Германией, начали высаживать свои войска на Севере и Востоке России. 3 декабря 1917 года собралась специальная конференция с участием США, Англии, Франции и союзных им стран, на которой было принято решение о военной интервенции.

6 марта 1918 года отряд английских морских пехотинцев в количестве 150 человек с двумя орудиями высадился в Мурманске. Это стало началом интервенции.

8 марта

1950 Объявлено о наличии ядерного оружия у СССР

8 марта 1950 года заместитель председателя Совета Министров СССР, маршал Советского Союза Климент Ворошилов впервые сообщил всему миру, что наша страна обладает собственным атомным оружием («изделие 501»).

Формальной эта дата считается потому, что в действительности о том, что Россия получила собственную атомную бомбу, мир узнал гораздо раньше - 25 сентября 1949 года, когда ТАСС, всегда представлявший официальную точку зрения советского правительства на любые события, выступил с заявлением, что «Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия, и он имеет в своем распоряжении это оружие».

Как только наличие у СССР атомной бомбы подтвердил маршал Ворошилов, мировая политическая элита поняла: речь идет уже не о единичных экземплярах, как в августе 1945 года, а о полноценном арсенале.

Всего за десяток лет русские ученые, инженеры и военные превратили свою страну из измученной войной державы, оказавшейся под угрозой уничтожения новым оружием, в страну, которая первой продемонстрировала свою способность выпускать то же оружие неограниченной мощности…

11 марта

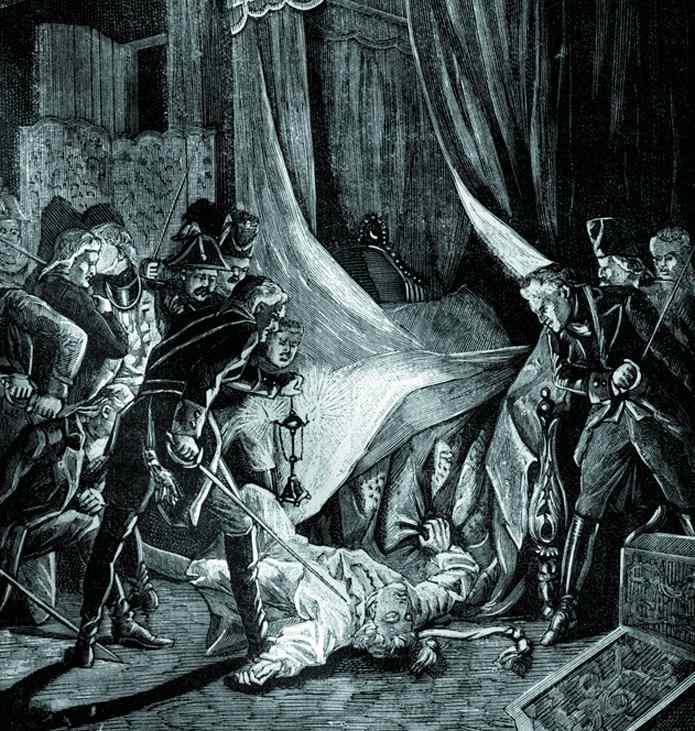

1801 Погиб в жестокой расправе император России Павел I

Император Павел I (20.09.1754–12.03.1801) был сыном Императора Петра III и Екатерины Алексеевны (будущая Императрица Екатерина II). Сразу после рождения его забрала к себе Императрица Елизавета Петровна, намеревавшаяся передать ему царский престол после своей кончины. С матерью, которая заняла Престол после низложения его отца, у Павла были натянутые отношения, поэтому Екатерина II намеревалась передать Престол после своей смерти старшему сыну Павла Александру. Взошёл на Престол после смерти своей матери Императрицы Екатерины II 17 ноября 1796 года.

Павел всю жизнь боялся быть отравленным, особенно когда ещё был наследником престола. Не доверяя отечественным кулинарам, повариху он выписал из старой доброй Англии. Впрочем, эта и другие предосторожности не помогли. Заговор дворянской верхушки, получивший негласное одобрение наследника престола великого князя Александра, привёл к гибели императора.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года российский Император Павел I был убит в результате масонского заговора с участием Англии. На то у заговорщиков были причины - внутренние (реформы Павла) и внешние.

1918 Советское правительство переехало из Петербурга в Москву

Различные проекты «разгрузки» столичных функций Петрограда, предусматривавшие эвакуацию части правительственных учреждений, гарнизона и оборонных заводов, рассматривались царскими властями ещё в 1915 – 1916 гг. Временное правительство осенью 1917 года в связи с приближением германских войск к городу также планировало переезд в Москву. Но ни один из этих проектов так и не был осуществлён.

Вновь вопрос о переносе столицы был поднят после Октябрьской революции. В конце февраля 1918 года в связи с начавшимся наступлением германских сил, которые, заняв Псков, создали непосредственную угрозу Петрограду, по инициативе управделами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевича советское правительство разработало план переезда правительственных учреждений в Москву. Эвакуация, организованная в срочном порядке, была на первом этапе засекречена и заняла около двух недель. 11 марта 1918 года поезд с В. И. Лениным прибыл в Москву.

В 1922 году, после образования СССР, Москва стала столицей уже Советского Союза. В городе начала быстро развиваться транспортная инфраструктура, он постепенно разрастался, приобретая современные очертания.

12 марта

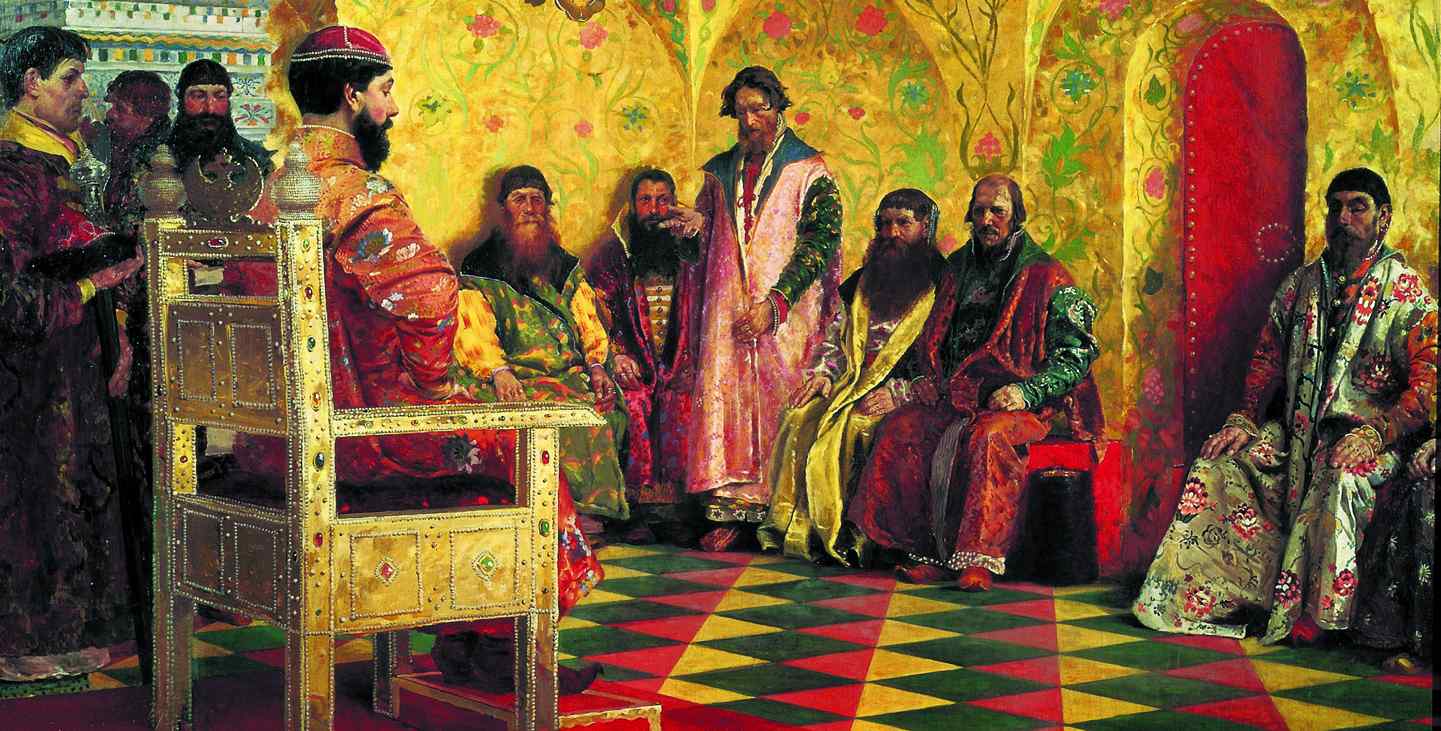

1155 Киевским князем стал Юрий Долгорукий

Князь Юрий Долгорукий известен, прежде всего, тем, что основал Москву. Однако у него есть еще немало знатных дел.

Он был хитрым и завистливым князем, но его храбрость била все недостатки. Долгорукий поистине был замечательным воином и правителем.

Князь родился в 1091 году, был сыном Великого Киевского князя Владимира Мономаха. На Руси тем временем уже начинались усобицы.

Повзрослевшему Юрию хотелось занять Киевский престол, поэтому он знатно поучаствовал в междоусобных войнах.

За своё стремление к большему и умение вести сражения на самых отдаленных от своего княжества землях в Руси Юрий Владимирович получил прозвище Долгорукий. Мол, тянется его рука к различным землям, власти и богатству.

Он долгое время был Ростовским князем. В 1125 году «столица» княжества была перенесена из города Ростов в Суздаль. В 1131 году князь Юрий Долгорукий перестал зависеть от Великого Киевского князя.

Жители Северо-Восточной Руси любили Долгорукого. Юрий вел созидательную деятельность, обустраивал города, строил церкви и стойко защищал своих верноподданных.

В 1149 году князь наконец-то разбил дружину Изяслава Мстиславича и стал восседать на Киевском престоле. Долго быть Великим князем ему не пришлось, и уже в 1152 году Юрий был изгнан из Киева.

Спустя два года умерли основные соперники Долгорукого на Великокняжеский трон. Умер Изяслав Мстиславович, умер Вячеслав Владимирович. Остался в живых лишь Изяслав Давыдович. Прознав об ослаблении противников, Юрий вышел в поход. Изяслав Давыдович в итоге был вынужден оставить Киев и начал княжить в Чернигове. Юрий Долгорукий опять стал Великим Киевским князем.

1936 СССР и Монголия подписали договор о военном союзе против Японии

В январе 1936 года в обстановке возросшей угрозы нападения на МНР со стороны милитаристской Японии правительство Монголии обратилось к правительству СССР с просьбой об оказании военной помощи. В феврале того же года Советское правительство заявило, что Советский Союз поможет МНР защитить её от японской агрессии. Вслед за этим 12 марта в Улан-Баторе был подписан советско-монгольский протокол о взаимной помощи сроком на 10 лет, который заменил собой соглашение 1934 года. В соответствии с указанным протоколом на территории Монголии были размещены советские войска. К 25 мая 1939 года численность этих войск, входивших в 57-й отдельный стрелковый корпус и принимавших участие в первых боях на Халхин-Голе, составляла 5544 человек, из них 523 командира и 996 младших командиров.

12 марта 1936 года в Москве был подписан Протокол о взаимной помощи между Монголией и СССР (протокол был подписан как с суверенным государством, хотя по советско-китайскому соглашению 1924 года Монголия признавалась частью Китая). Правительства СССР и МНР решили оформить в виде настоящего Протокола существующее между ними с 27 ноября 1934 года соглашение, предусматривающее взаимную поддержку всеми мерами в деле предотвращения и предупреждения угрозы военного нападения, а также оказания друг другу помощи и поддержки в случае нападения какой-нибудь третьей стороны на СССР или МНР. Для этих целей и подписали данный Протокол.

1940 Подписан договор о завершении 105-дневной «незнаменитой» советско-финской войны

Московский мирный договор между СССР и Финляндией был заключён 12 марта 1940 года, завершив собой Советско-финскую войну 1939-1940 гг. Договор изменил советско-финскую границу, установленную Тартуским мирным договором (1920).

По условиям Договора:

К СССР отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. В результате Ладожское озеро полностью оказалось в границах СССР.

СССР получил в аренду часть полуострова Ханко сроком на 30 лет для создания на нём военно-морской базы.

В результате подписания договора в составе СССР оказалась большая часть территории Карелии, возвращённой Русскому царству после завершившего Северную войну Ништадтского мира 1721 года и находившейся в составе Российской империи до 1917 года.

В ходе Советско-финской войны (1941-1944) Финляндия заняла в том числе и все территории (кроме частей полуостровов Средний и Рыбачий), отошедшие к Советскому Союзу по Московскому мирному договору.

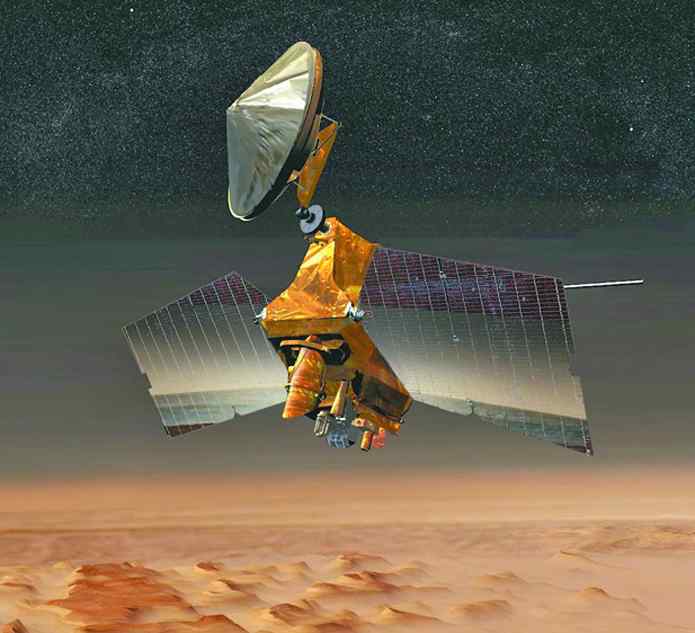

1974 Станция «Марс-6» села на Марсе, впервые передав на Землю данные об атмосфере этой планеты

«Марс-6» - аппарат второго поколения космической программы по исследованию планеты и околопланетного пространства. Им впервые были переданы на Землю данные о марсианской атмосфере. Связь с аппаратом была потеряна перед самой посадкой, но, несмотря на частичное выполнение программы полета, полученная с помощью него информация существенно обогатила наше представление о марсианской атмосфере, подготовив фактологическую базу для дальнейших миссий на Марс.

Спускаемый аппарат «Марс-6» совершил посадку на планету, впервые передав на Землю данные о параметрах марсианской атмосферы, полученные во время снижения. «Марс-6» проводил измерения химического состава марсианской атмосферы при помощи масс-спектрометра радиочастотного типа. На спускаемом аппарате осуществлялись также измерения давления и окружающей температуры; результаты этих измерений весьма важны как для расширения знаний о планете, так и для выявления условий, в которых должны работать будущие марсианские станции.

14 марта

1583 Ермак взял Искер

Ермак Тимофеевич, атаман казачьей дружины, одержавший блестящие победы в Сибири, был профессиональным воином. Достоверно известно, что до того, как отправиться в Сибирь, Ермак два десятилетия служил на южной границе России. Во время Ливонской войны он был одним из самых известных казацких воевод.

В то время в Приуралье хозяевами себя чувствовали богатые промышленники Строгановы, получившие от царя грамоту на «камские изобильные места». В 1579-80 годах Ермак был приглашён ими на службу. В организации похода Ермака совпали интересы правительства, Строгановых и самих казаков. Строгановы имели разрешение строить укреплённые городки и набирать на военную службу «охочих людей», но немногочисленные отряды «охочих людей», дабы сдерживать набеги воинов Кучума – правителя Сибирского ханства, подчинившего себе коренные народности Западной Сибири - вогулов и остяков.

1 сентября 1581 года дружина Ермака выступила в поход за Каменный Пояс (Урал). По пути следования отряд Ермака выиграл ряд мелких сражений с местными феодалами. Ермак отправился к столице ханства - городку Искеру на Иртыше.

14 марта 1583 года Ермак вошёл в Искер со своей ратью.

15 марта

1812 Основано первое русское поселение в Калифорнии - Русская река

Крепость Росс - бывшее русское поселение на побережье Северной Калифорнии (США), в 80 км к северу от Сан-Франциско, основанное Российско-Американской компанией для промысла и торговли пушниной в 1812 году. В настоящее время это исторический парк штата Калифорния, Национальный исторический памятник США. В обиходе и научных трудах крепость Росс часто именуют более поздним по возникновению американизированным названием Форт-Росс.

Решение о создании крепости и русского поселения в Калифорнии принял А. А. Баранов. Чтобы найти место для поселения, были предприняты три или четыре экспедиции под руководством служащего Российско-Американской компании коммерции советника Ивана Кускова в 1808-1809 и 1811-1812 гг. Кусков обратил внимание на плато в 30 км к северу от залива Румянцева (ныне залив Бодега), отделённое от остальной местности глубокими ущельями и окружённое строевым лесом и пастбищами. В десяти километрах протекала река, названная им Славянкой (ныне Рашен-Ривер - русская река).

Здесь весной 1812 года Кусков с 25 русскими колонистами и 90 алеутами основал укреплённое поселение, названное 30 августа (11 сентября) Росс.

Росс был самой южной русской колонией в Северной Америке и создавался как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания. В первые годы компания также уделяла внимание развитию в Россе торговли пушниной, однако основой его экономики стало сельское хозяйство и мелкая промышленность.

1818 Под эгидой Александра I выработана первая русская конституция - «Государственная уставная грамота Российской империи»

С первых дней царствования Александр I делал неоднократные попытки реформировать управление империей.

В 1801–1803 гг. это было задачей Негласного комитета – помогать императору «в систематической работе над реформою бесформенного здания управления империей».

Государственная уставная грамота Российской империи - реформаторский проект конституции Российской империи, разработанный по заданию императора Александра I под общим руководством Н. Н. Новосильцева к 1820 году. «Уставная грамота» предусматривала создание двухпалатного парламента - Государственного сейма, состоящего из Сената и Посольской избы, и двухпалатных представительных органов (сеймов) в наместничествах (группах губерний), разделение властей: Верховный государственный суд выделялся из Сената, становившегося верхней палатой законодательного Государственного сейма, а исполнительная власть оставалась в руках монарха.

О намерении ввести конституцию в России Александр I заявил на открытии сейма Царства Польского 15 марта 1818 года. Тогда же он поручил Новосильцеву разработать проект конституции. К этой работе были привлечены чиновники канцелярии Новосильцева П. А. Вяземский и П. И. Дешан. К осени 1820 года был подготовлен окончательный текст Государственной уставной грамоты, состоящей из шести глав. Многие её положения совпадали с Конституцией Царства Польского 1815.

Положения Государственной уставной грамоты предусматривали территориально-административную реформу в стране: вся территория империи разделялась на наместничества (каждое из нескольких губерний). Провозглашались разделение административной и судебных властей, независимость судей, равенство подданных перед законом, неприкосновенность личности и собственности, свобода печати и вероисповедания.

Разработчики грамоты впервые в истории России предполагали закрепить ряд прав человека и провозгласить свободу печати: «никто не мог быть арестован без предъявления обвинения; никто не мог быть наказан иначе, как по суду».

Проект конституции не был опубликован, но был известен широкому кругу лиц.

18 марта

1965 Советский космонавт А. А. Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос

Дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области в семье шахтёра. После окончания Чугуевского военного училища лётчиков А. А. Леонов проходил службу в авиационных частях Военно-Воздушных сил СССР.

7 марта 1960 года А. А. Леонов был зачислен в первый отряд советских космонавтов. В 1965 году Государственная комиссия утвердила Алексея Леонова вторым пилотом корабля «Восход-2».

18 марта 1965 года «Восход-2» с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым успешно стартовал с космодрома Байконур.

18 марта 1965 г года в 11 ч. 30 мин. по московскому времени Алексей Архипович Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос. Время пребывания космонавта вне космического корабля составило 12 мин. 09 сек. Отход от корабля производился на расстояние до 5,35 метров, на полную длину фала.

Эта миссия была важнейшим этапом в развитии космонавтики. За ней следила вся страна! Первый выход человека в космическое пространство ознаменовал новый этап в развитии космонавтики и науки!

19 марта

1814 Взятие русскими войсками и их союзниками Парижа

Сражение за Париж стало в кампании 1814 года одним из самых кровопролитных для союзной армии. Союзники за один день боёв 30 марта потеряли более 8000 солдат, из них более 6000 были русскими солдатами. Это сражение определило судьбу французской столицы и всей империи Наполеона. Уже через несколько дней французский император под давлением своих маршалов отрекся от престола.

Наступление началось 18 марта в 6 часов утра. В течение дня все пригороды французской столицы были заняты союзниками. Видя, что падение города неизбежно, и стараясь уменьшить потери, маршал Мармон отправил парламентёра к русскому императору. Однако Александр I предъявил жёсткий ультиматум о сдаче города под угрозой его уничтожения.

19 марта в 2 часа ночи капитуляция Парижа была подписана. К 7 часам утра по условию соглашения французская регулярная армия должна была покинуть Париж. Акт о капитуляции подписал маршал Мармон.

В полдень русская гвардия во главе с императором Александром I торжественно вступила в столицу Франции.

1906 Николай II подписал указ о создании в России подлодок

До Николая II Российская империя не имела подводного флота. Отставание России по этому показателю было существенным. Первое боевое применение подводной лодки было осуществлено американцами в 1864 году, а у России к концу XIX века не было даже опытных образцов. Придя к власти, Николай II решает устранить отставание России и подписывает указ о создании подводного флота.

По указу Николая II подводные лодки (до этого они относились к миноносцам) стали считаться самостоятельным классом кораблей. В Либаве учреждён первый учебный класс подводного плавания. Уже в 1901 году испытания проходит первая серия отечественных подводных лодок. За 15 лет Николаю II с нуля удается создать самый мощный подводный флот в мире. 1915 год. Подводные лодки проекта «Барс». К 1914 году мы имели в своем распоряжении 78 подлодок, некоторые из которых участвовали как в Первой Мировой, так и в Великой Отечественной. Последняя подлодка времен Николая II была списана только в 1955 году! (Речь идет о подводной лодке «Пантера» проекта «Барс»).

Приказом Главнокомандующего ВМФ № 253 от 15.07.1996 года этот день объявлен Днём моряка-подводника.

20 марта

1988 Обком партии Нагорного Карабаха принял постановление о присоединении области к Армении

Вопрос о Нагорном Карабахе связан с происхождением самой НКАО и с дипломатической историей начала 20-х гг., когда она возникла. Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК или с 1937 года НКАО) в составе АзССР была образована в июле 1923 года.

Образование НКАО не удовлетворило ни местных армян, ни азербайджанцев. Армяне считали ненормальным образование по соседству с Арменией отдельной автономной области, почти целиком населенной армянами. Азербайджанцы возражали против того, что из их территории было выкроено отдельное образование с ранее не существовавшими административными границами, управление которым целиком сосредоточилось в руках местных армян.

В 1979 году все население НКАО составляло 162000 человек, из них 123000 армян и 37000 азербайджанцев. На основе этого референдума сессия облсовета НКАО приняла обращения к Верховным Советам СССР, Азербайджана и Армении с просьбой дать разрешение на передачу Карабаха из состава Азербайджана в состав Армении. В Баку отказались признать решение облсовета НКАО.

Постановление обкома партии НКАО о присоединении Нагорного Карабаха к Армении привело к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями.

22 марта

1943 Фашистами сожжена Хатынь

22 марта 1943 года украинскими националистами под руководством немецких фашистов была уничтожена белорусская деревня Хатынь.

За три года оккупации фашисты уничтожили в Белоруссии 9200 населенных пунктов, причем 5295 из них - со всем или частью населения. 511 населенных пунктов так и не возродились после войны. Символом всех сожжённых гитлеровцами белорусских деревень стала Хатынь. Последний день жизни этой деревни, находившейся немногим более чем в полусотне километров от Минска, - 22 марта 1943 года.

До 1943 года Хатынь была обычной мирной белорусской деревней, насчитывающей 26 дворов. До Хатыни гитлеровцы добрались к вечеру 22 марта. Особо не разбираясь в обстоятельствах, они выгнали всех жителей деревни из домов, собрали их в сарае, который, обложив соломой и облив бензином, подожгли.

В огне Хатыни погибли 149 жителей деревни, 75 из которых - дети до 16 лет. Самому младшему из них только исполнился год.

Во время трагедии выжили шесть человек. Троим детям: Володе и Соне Яскевичам и Саше Желобковичу - удалось скрыться от гитлеровцев. Остались живы двое детей из находившихся в сарае: Виктор Желобкович и Антон Барановский. Единственным взрослым свидетелем хатынской расправы стал 56‑летний деревенский кузнец Иосиф Каминский. Среди погибших односельчан он нашел своего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги и скончался на руках у отца.

В память сотен белорусских деревень, уничтоженных немецко‑фашистскими оккупантами, в январе 1966 года было принято решение о создании мемориального комплекса «Хатынь». Мемориал повторяет планировку бывшей деревни. В центре - шестиметровая бронзовая скульптура «Непокорённый», в основу которой положен трагический момент из жизни Иосифа Каминского. Трагическая судьба Хатыни постигла не одну белорусскую деревню. Во время Второй мировой войны было сожжено 628 деревень Белоруссии.

24 марта

1613 Михаил Романов согласился принять титул русского царя

С давних времён на Руси правила династия Рюриковичей. Своё название династия получила по имени основателя Новгородского княжества – Рюрика. Началось же её правление в 862 году, когда Рюрик был призван княжить. А вот закат правления великой династии пришелся на 1598 год и связан со смертью последнего её представителя Фёдора Ивановича, сына Ивана Четвёртого Грозного. Судьба повернулась так, что у Фёдора не осталось наследников, и на престол взошёл представитель великой царской фамилии Романовых.

Рождённый в 1598 году в семье монаха Филарета, в миру Фёдора Никитича, Михаил Фёдорович Романов стал первым царем династии Романовых. Тётей же отца была Анастасия Захарьина-Юрьева, жена Ивана Грозного. Получается, что Михаил Фёдорович был единственным родственником, который действительно мог взойти на Российский престол.

Осенью 1612 года депутация от Земского собора сообщила Михаилу об избрании его на царство. Михаил отказывался, но после долгих уговоров 24 марта 1613 года согласился принять престол.

2 мая 1613 года новый царь торжественно въехал в Москву, посетил Успенский собор, в Архангельском соборе приложился к гробам прежних московских государей, подчеркнув преемственность своей власти от прежней законной династии.

11 июля, в канун своих именин, Михаил Фёдорович венчался на царство, основав династию, которая правила в России более 300 лет.

Принял царствование Михаил в возрасте шестнадцати лет, и первое, чем занялся царь, было очищение страны от врагов.

25 марта

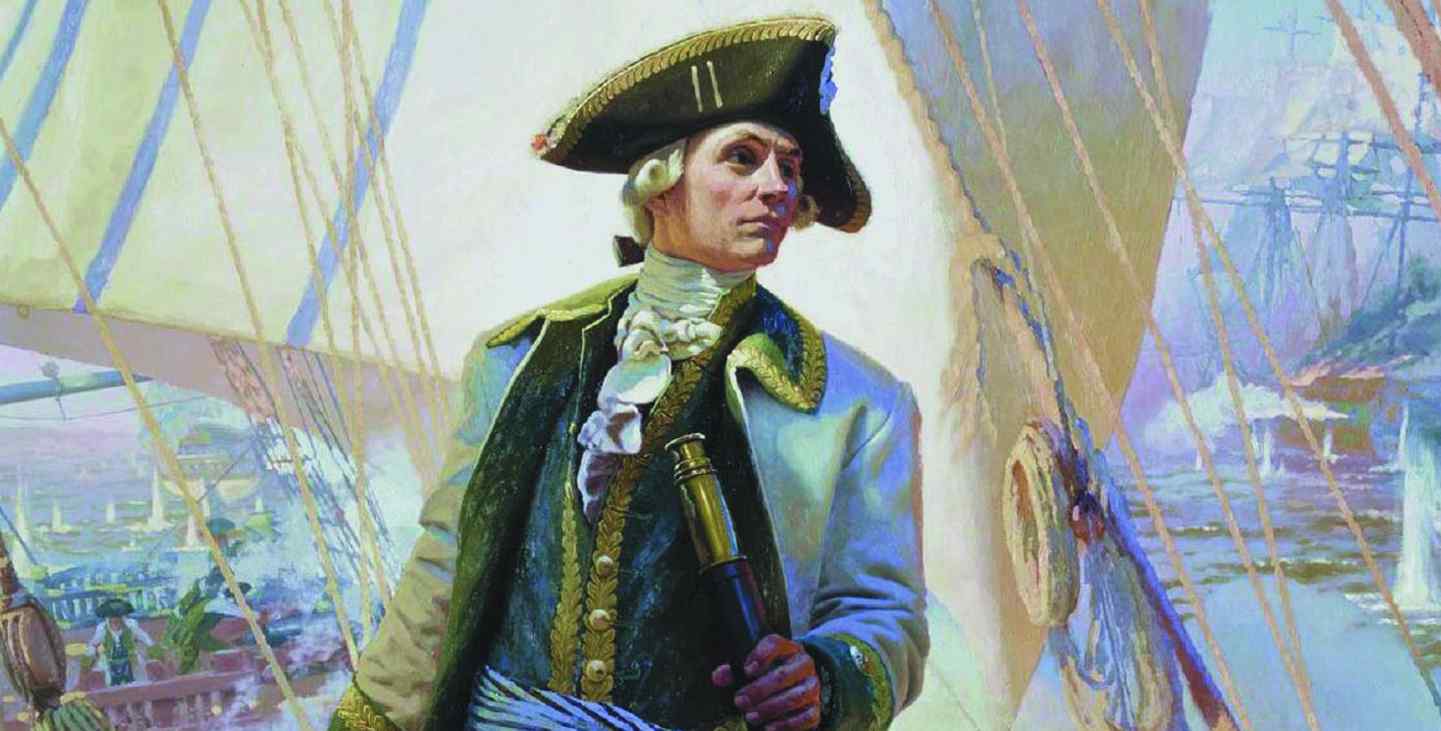

1790 Адмирал Ф. Ушаков назначен командующим Черноморским флотом

Фёдор Фёдорович Ушаков родился в дворянской семье. Жила семья небогато. В 16 лет Фёдор Ушаков поступил в Морской корпус в Петербурге. В это время на русском престоле восседала Екатерина II. Россия готовилась к войне с Турцией, поэтому стране требовалось создать мощный флот на Азовском и Чёрном морях.

Молодой офицер принимал деятельное участие в постройке новых кораблей в Херсоне и морской базы в Севастополе. Екатерина II, посетившая город, была довольна проведенной работой. В числе награждённых ею офицеров был и капитан Ушаков. Один из новых кораблей, «Святой Павел», был отдан под командование будущего великого адмирала. Своё мужество и превосходную тактику Ушаков показал в первом же сражении у острова Фидониси. Флот Турции вдвое превосходил русский, и молодой капитан, командовавший авангардом, пошёл на смелый шаг – неожиданно для турок произвел атаку на их флагманский корабль, приказав своим кораблям обойти авангард турок, чтобы их флагман оказался под ударом с обеих сторон. Подвиг Ушакова был оценён самым высоким образом – он получил звание контр-адмирала и Севастопольский флот в своё подчинение.

Через год, в Керченском сражении, смелые действия и неординарные решения Ушакова сорвали планы турецкого флота по захвату Крыма.

При императоре Павле I Ушаков получил назначение командующего Средиземноморским флотом. При Александре I, который не оценил его заслуги, адмирал в 1807 году был отправлен в отставку. Адмирал Ушаков не смог принять участие в войне 1812 года из-за болезни. Прожив почти всю жизнь на флоте, умер в возрасте 74 лет в 1817 году.

За неоценимые заслуги перед родиной был канонизирован.

27 марта

1793 Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав России

27 марта 1793 года императрица Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав России. Напомним, что Правобережная Украина – это исторически сложившееся название территории на правом берегу по течению Днепра.

После того как Польша восстановила своё господство над частью Правобережной Украины, отвоевав её у турок и закрепив это в условиях Карловицкого мира 1698-1699 гг., здесь начались притеснения украинцев. Польские паны угнетали местное население, пытаясь загнать его в русло своей национальной, религиозной, культурной и экономической парадигмы.

Не желая терпеть унижения и обиды со стороны шляхтичей, украинское население не раз поднимало восстания. Все эти стихийные бунты жестоко подавлялись польской армией.

Екатерина II в 1793 году своим манифестом включила Правобережную Украину в состав Российской империи, изъяв её из состава Речи Посполитой.

По этому поводу была отчеканена памятная медаль. На лицевой стороне её был изображен портрет императрицы, а на оборотной - карта присоединённых земель и надпись «отторженная возвратихъ».

30 марта

1856 Крымская война закончилась подписанием представителями Парижского мирного договора

Итоги Крымской войны подвел Парижский мир, заключённый в марте 1856 года между Россией, Францией, Великобританией, Турцией, Сардинией, Австрией и Пруссией.

Согласно мирному договору у России была отторгнута южная часть Бессарабии, она потеряла право покровительства Дунайским княжествам и Сербии. Также империя лишалась предоставленного ей Кючук-Кайнарджийским миром 1774 года протектората над Молдавией и Валахией и исключительного покровительства над христианскими подданными Османской империи.

Важное для России значение имел пункт договора о нейтрализации Черного моря. По документу всем черноморским державам запрещалось иметь на Черном море военные флоты, создавать на побережье военно-морские арсеналы и крепости.

31 марта

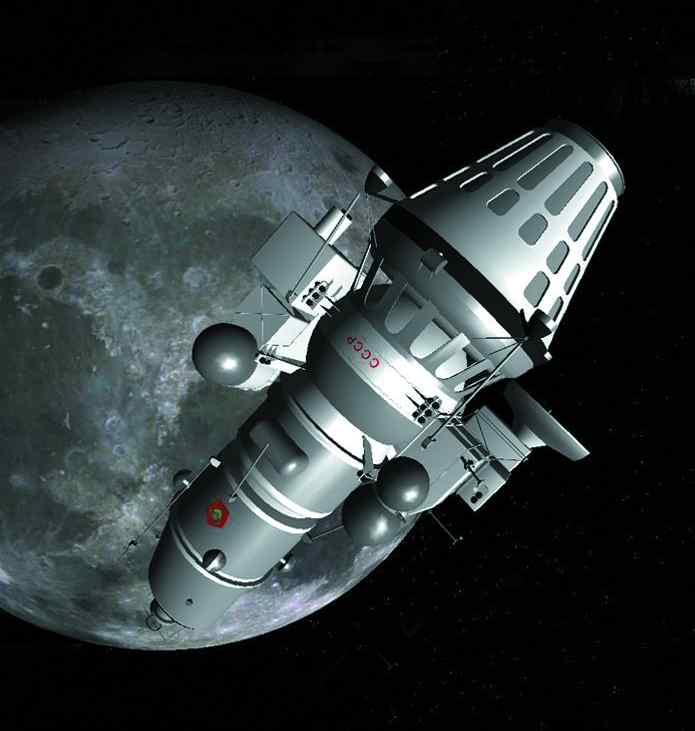

1966 Советские специалисты осуществили запуск первого искусственного спутника Луны

Первым аппаратом, пролетевшим 2 января 1959 года рядом с Луной, стала советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1», а первым аппаратом, который достиг Луны, была станция «Луна-2» (это произошло 13 сентября 1959 года). 31 марта 1966 года советские специалисты осуществили запуск первого искусственного спутника Луны. В 13:46:59 московского времени с космодрома Байконур был осуществлён пуск ракеты-носителя «Молния-М», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10». Масса спутника составила 240 килограмм, а сам спутник был оснащён научно-исследовательской аппаратурой. 3 апреля 1966 года станция «Луна-10» впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны.

«Луна-10» активно работала в течение 56 суток. За это время было совершено 460 оборотов вокруг Луны и произошло 219 сеансов радиосвязи спутника с Землей, во время которых была получена информация о гравитационном и магнитном полях Луны, магнитном шлейфе Земли, а также некоторые данные о химическом составе и радиоактивности поверхностных пород Луны. 30 мая 1966 года автоматическая межпланетная станция «Луна-10» упала на поверхность Луны.