- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий апреля

Календарь исторических событий апреля

- 3.04.2017

- 3.04.2017

СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ

1 апреля

1946 В Советском Союзе образован ядерный центр «Арзамас-16»

Предыстория Сарова начинается еще со второй половины 1 века до н. э., когда эту землю населяли городецкие племена, строившие укрепленные поселения. Через эти земли проходили торговые пути на Восток, здесь пытались основать крепость воины Золотой Орды, но потом разграбили и сожгли ее. В 1664 году на саровскую землю пришли монахи. Петр 1 разрешил строительство церкви Пресвятой Богородицы. 29 июня 1706 года считают днем основания Свято-Успенской Саровской пустыни, рядом с которой позже появился город.

11 февраля 1943 года было принято постановление ГКО о начале работ по созданию атомной бомбы. Общее руководство было возложено на заместителя председателя ГКО Л. П. Берию, который, в свою очередь, назначил главой атомного проекта И. В. Курчатова.

В феврале 1947 года постановлением Совета Министров СССР КБ-11 было отнесено к особо режимным предприятиям с превращением его территории в закрытую режимную зону. Посёлок Саров был изъят из административного подчинения Мордовской АССР и полностью исключён из всех учётных материалов.

В документах именовался: «База № 112», «Горький-130», «Арзамас-75», «Кремлёв», «Арзамас-16», «Москва-300». С 1995 года - Саров. В настоящее время - федеральный ядерный центр «Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (Нижегородская область).

2 апреля

1769 Русские войска отбили у турок Таганрог

Таганрог был основан в 1698 году Петром l и сразу стал первой военно-морской базой России. В планах императора было перенести сюда столицу страны, но судьбу Таганрога решила война с Турцией.

В 1711 году, после провала Прутского похода, по условиям Прутского мирного договора Россия обязалась разрушить гавань и город, что и было сделано в феврале 1712 года. Гарнизон Троицкой крепости с пушками и припасами был передислоцирован в крепость недалеко от Черкасска (ныне - станица Старочеркасская), в Хопёрскую, Тавровскую и Ново-Павловскую крепости.

24 года Приазовье находилось под властью турок. В ходе очередной русско-турецкой войны в 1736 году после четырёхмесячной осады Азов был вновь взят, отошёл к России и Таганрог. Но после заключения союзником России Австрией сепаратного мира с турками все восстановленные укрепления опять пришлось срыть, хотя территория осталась за Россией.

России также не разрешалось иметь на юге военный и коммерческий флот, а торговля на Чёрном и Азовском морях могла вестись исключительно на турецких судах.

После победоносной войны 1768-1774 годов Россия вернула себе эту землю уже окончательно. Троицкую крепость быстро восстановили на старых фундаментах, а гавань стала базой для создания Азовской флотилии. После присоединения к России Крыма Таганрог из города-крепости превратился в богатый город-порт.

5 апреля

1797 Коронация русского императора Павла I. Манифесты Павла I

После смерти Екатерины II на престол вступает её сын Павел. Коронация нового императора проходила в Успенском соборе в Москве. Дата торжества была неслучайной – в Вербную субботу Павел верхом въехал в Москву, уподобив тем самым это событие Входу Господню в Иерусалим, а сама коронация прошла в Пасхальное воскресенье – 5 апреля 1797 года. Кульминацией всей церемонии стало прочтение Указа о престолонаследии.

Своим манифестом он отменил действие указа Петра. Павел издал «Учреждение об императорской фамилии» - комплекс законодательных актов, которые определяли состав императорской фамилии и иерархическое старшинство её членов, пункты о браке и наследстве.

Манифест о трёхдневной барщине от 5 апреля 1797 года - законодательный акт российского императора Павла I, впервые со времени появления в России крепостного права юридически ограничивший использование крестьянского труда в пользу двора, государства и помещиков тремя днями в течение каждой недели и запрещавший принуждать крестьян к работе в воскресные дни.

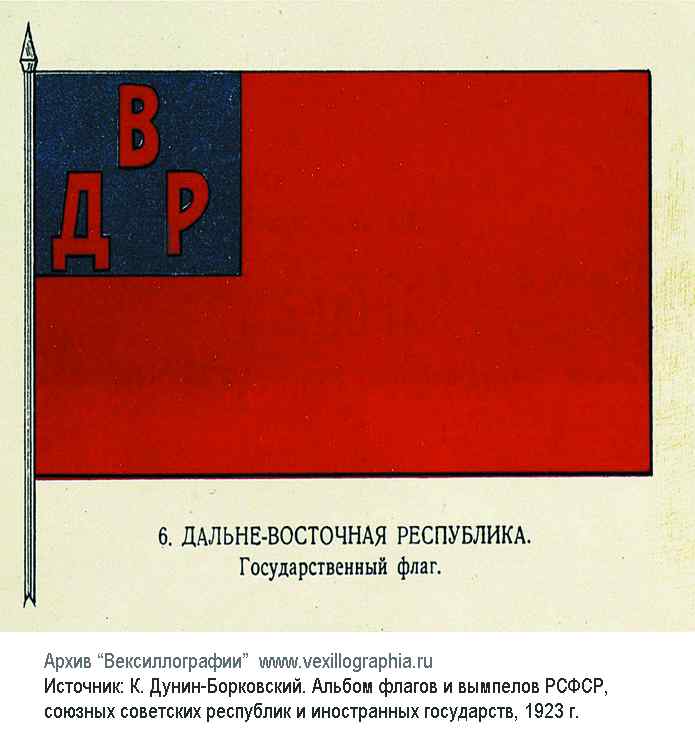

1920 Образована Дальневосточная республика (ДВР)

К лету 1920 года ослабленная гражданской войной и разрухой Россия всерьёз рисковала потерять свои восточные территории. Фактически на тот момент Дальний Восток находился в международном управлении, став добычей стран-интервентов, оккупировавших край. Дальневосточная республика (ДВР) была образована для того, чтобы предотвратить военное столкновение Советской России с Японией и обеспечить на Дальнем Востоке условия для ликвидации интервенции и белогвардейщины.

ДВР была провозглашена 6 апреля 1920 года в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) на Учредительном съезде трудящихся Прибайкалья. Съезд избрал Временное правительство республики. Столицей республики вначале был Верхнеудинск. Советское правительство 14 мая 1920 года официально признало ДВР и стало оказывать ей финансовую, дипломатическую, хозяйственную и военную помощь.

14 ноября 1922 года Народное собрание ДВР, выражая волю трудящихся, провозгласило на всём русском Дальнем Востоке Советскую власть и обратилось во ВЦИК с просьбой о присоединении ДВР к РСФСР. 15 ноября 1922 года ВЦИК РСФСР принял декрет, по которому вся территория ДВР вошла как составная часть в РСФСР.

8 апреля

1158 Князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире

Успенский собор во Владимире – главный храм Владимиро-Суздальского княжества - был заложен 8 апреля 1158 года князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого. Расположенный на берегу реки, сложенный из белого камня-известняка, Храм стал крупнейшей постройкой новой столицы, центром её архитектурного ансамбля. Князь Андрей задумывал его не только как главный храм своего княжества, его культурный, политический и религиозный центр, но и как главный храм всей Руси, независимой от Киева митрополии. Исторически, до возвышения Москвы, Успенский собор был главной святыней – кафедральным храмом Владимиро-Суздальской Руси. Даже по высоте он превосходил Софийские соборы Киева и Новгорода. В нём проходили важные государственные церемонии. У алтаря собора возводились на княжение полководцы Александр Невский и Дмитрий Донской, а также другие владимирские и московские князья.

1783 Издан Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России

Григорий Потёмкин, оценив все преимущества присоединения Крыма к России, изложил свое мнение в письме Екатерине II: «Крым положением своим разрывает наши границы. Положите ж теперь, что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу – вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других... Вы обязаны возвысить славу России...». В результате 8 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. Манифест был подготовлен князем Потёмкиным. В этом документе крымским жителям обещалось «свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру...».

Присоединение Крыма к России имело большое прогрессивное значение: стали быстро развиваться экономика, торговля, началось освоение крымских территорий. В причерноморской степи выросли новые порты и города. Российский флот надёжно утвердился на Чёрном море.

12 апреля

1961 Первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле «Восток»

12 апреля 1961 года был дан отсчёт космической эре человечества - на советском корабле «Восток» на орбиту стартовал первый землянин Юрий Гагарин, открывший эпоху пилотируемых полетов и навсегда вписавший свое имя в историю как первопроходец Вселенной.

Исторический запуск был осуществлён с первой стартовой площадки, ныне носящей имя Гагарина, с испытательного полигона Байконур, позже преобразованного в космодром. Ракета-носитель «Восток 8К72К» успешно вывела на околоземную орбиту космический корабль «Восток».

Полёт первого космонавта продолжался 108 минут. После одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля, успешно пройдя плотные слои атмосферы, совершил посадку в Саратовской области. Самого Гагарина в капсуле не было: система мягкой посадки тогда ещё не была изобретена, поэтому первый космонавт планеты, катапультировавшись из спускаемого аппарата на высоте нескольких километров, приземлялся на парашюте.

13 апреля

1934 Завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин»

Летом 1933 года научная экспедиция под руководством О. Шмидта на пароходе «Челюскин» вышла в море из Мурманска. Целью экспедиции, кроме сбора различного материала, была проверка возможности прохода транспортных кораблей по Северному морскому пути. Плавание шло успешно, но уже в конце пути, пройдя пять морей Ледовитого океана, в Беринговом море «Челюскин» оказался зажат льдами. Экипаж и члены экспедиции вынуждены были покинуть судно. 13 февраля 1934 года пароход был раздавлен льдами и затонул. Благодаря оперативной работе челюскинцев все необходимые вещи и запасы провизии заранее вынесли на палубу и быстро сбросили на лед. На дрейфующей льдине был создан ледовый лагерь, в котором оказалось 104 человека, включая 10 женщин и двух маленьких девочек, родившихся во время плавания. После получения радиограммы Москва создала правительственную комиссию по спасению челюскинцев. Главную роль в спасении полярников сыграли самолёты под управлением лётчиков А. В. Ляпидевского, С. А. Леваневского, В. С. Молокова, Н. П. Каманина, М. Т. Слепнёва, М. В. Водопьянова и И. В. Доронина.

13 апреля 1934 года Водопьянов, Каманин и Молоков выполнили заключительный вылет в лагерь и доставили на материк последних челюскинцев.

15 апреля

1988 Начались лётные испытания экспериментального самолёта Ту-155, использующего в качестве топлива водород

15 апреля 1988 года с аэродрома ЖЛИиДБ совершил первый полёт Ту-155 под руководством летчика-испытателя В. А. Севанькаева, при этом силовая установка самолёта работала на жидком водороде.

Так начались первые лётные испытания первого в мире экспериментального самолёта, работающего на жидком водороде. Стоит отметить, что за несколько лет до этого считанные минуты в воздухе работал на жидком водороде двигатель, установленный на самолёте В-58. Однако в этом случае топливо подавалось в двигатель «по-ракетному», то есть из бака, находящегося под высоким давлением, что для самолетных баков неприемлемо. Первый полёт экипажа В. А. Севанькаева продолжался 21 минуту и был успешно завершён. В июне 1988 года также успешно закончилась вся программа испытаний на жидком водороде. После этого самолёт был переоборудован под использование сжиженного природного газа в качестве топлива, премьерный полёт на нем состоялся 18 января 1989 года. Всего было выполнено более 70 полётов. Самолёт демонстрировался в Ницце (Франция), Берлине (Германия), Праге (Чехия).

Испытания подтвердили возможность безопасной эксплуатации самолета на криогенных видах топлива, для чего на самолёте было установлено около 30 новых систем. Не все они были в авиационном исполнении, однако все схемные решения были самолетными. В результате был разработан ряд проектов туполевских самолетов, использовавших криогенные виды топлива (Ту-204К, Ту-334К, Ту-136, Ту-144).

18 апреля

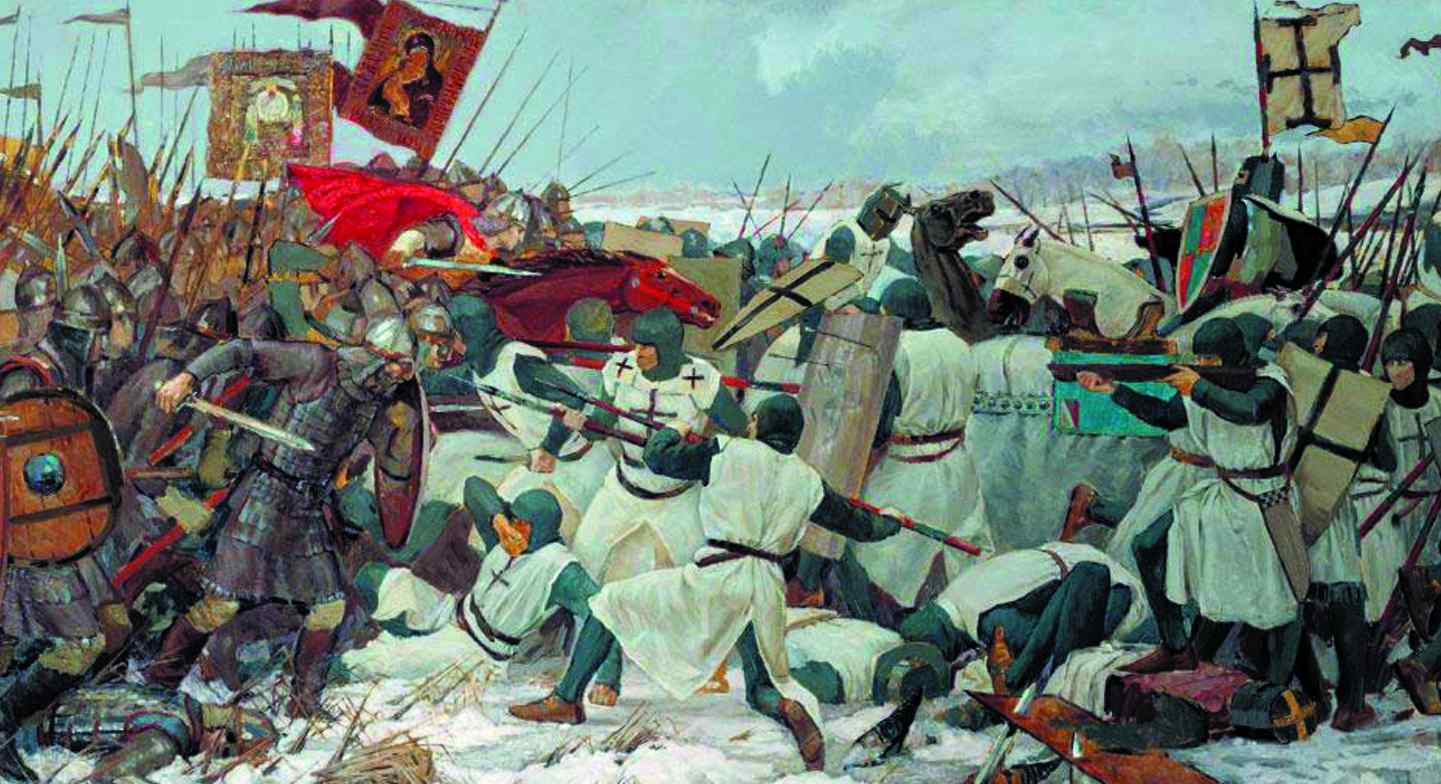

1242 Войско русского князя Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)

Ледовым побоищем или Чудской битвой называется сражение новгородско-псковских войск князя Александра Невского с войсками ливонских рыцарей 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера.

На рассвете 5 апреля 1242 года рыцарское войско вместе с эстами (чуди) построилось своеобразной сомкнутой фалангой, известной под названием «клина» или «железной свиньи». В таком боевом порядке рыцари двинулись по льду на русских и, врезавшись в них, прорвали центр. Увлекшись успехом, рыцари и не заметили обход обоих флангов русскими, которые, зажав противника в клещи, нанесли ему поражение. Преследование после Ледового побоища велось до противоположного Соболицкого берега озера, причем лед стал подламываться под столпившимися беглецами. 400 рыцарей пали, 50 были взяты в плен, а тела легковооружённой чуди лежали на 7 верстах. Изумлённый магистр ордена с трепетом ожидал Александра под стенами Риги и просил у датского короля помощи против «жестокой Руси».

После Ледового побоища псковское духовенство встретило Александра Невского с крестами, народ именовал его отцом и спасителем. Победа в Ледовом побоище имела огромное значение в политической жизни Новгород-Псковской области. Уверенность папы, дерптского епископа и ливонских рыцарей в скором завоевании Новгородских земель рушилась надолго. Им приходилось думать о самообороне и готовиться к вековой упорной борьбе, закончившейся завоеванием Ливонско-Балтийского поморья Россией. После Ледового побоища послы ордена заключили с Новгородом мир, уступив Александру немалую часть Латгалии.

22 апреля

1945 Передовые части Красной Армии входят в Берлин

Штурм города начался 16 апреля в 3 часа ночи. При свете прожекторов полторы сотни танков и пехота атаковали оборонительные позиции немцев. Ожесточённая битва велась четыре дня, после чего силами трех советских фронтов и войск польской армии удалось взять город в кольцо. В этот же день советские войска встретились с союзными на Эльбе. В результате четырех дней боев были пленены несколько сотен тысяч человек, уничтожены десятки единиц бронетехники.

Однако, несмотря на наступление, Гитлер не собирался сдавать Берлин, он настаивал на том, что город должен быть удержан во что бы то ни стало. Гитлер отказался от капитуляции даже после того, как советские войска подошли вплотную к городу, он бросал все имеющиеся человеческие ресурсы, включая детей и стариков, на поле военных действий.

21 апреля советская армия смогла выйти на окраины Берлина и завязать там уличные бои. Немецкие солдаты сражались до последнего, следуя приказу Гитлера не сдаваться в плен.

29 апреля советские солдаты начали штурм здания Рейхстага. 30 апреля на здании был водружен советский флаг – война закончилась, Германия была побеждена.

В ночь на 9 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Берлинская операция положила конец Великой Отечественной и Второй Мировой войне. В результате стремительного наступления советских войск Германия вынуждена была сдаться, все шансы на открытие второго фронта и заключение мира с союзниками были разорваны. Гитлер, узнав о поражении своей армии и всего фашистского режима, совершил самоубийство.

27 апреля

1975 Начинается строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ)

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяжённость магистрали – 4300 километров. За всю историю ее строительства в нем участвовали свыше 2 миллионов человек.

27 апреля 1975 года на строительство Байкало-амурской магистрали отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд - отряд имени XVII съезда ВЛКСМ. Этот день стал днём второго рождения БАМа - с него началось активное строительство магистрали сразу по нескольким направлениям.

Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровского края.

Главная линия БАМа – участок Усть-Кут (на реке Лена) – Комсомольск-на-Амуре (3110 км); к нему прилегают два участка, построенные в конце 1940-х – начале 1950-х годов (Тайшет – Усть-Кут и Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань).

С Транссибирской железной дорогой БАМ связывается тремя соединительными линиями: Бамовская – Тында, Известковая – Ургал и Волочаевка – Комсомольск.

Дорога пересекает 11 полноводных рек, 7 горных хребтов. Более 1000 километров пути проложено в районах вечной мерзлоты или высокой сейсмичности.

На трассе пробито 8 тоннелей, построено 142 моста (длиной более 100 метров), более 200 железнодорожных станций и разъездов, свыше 60 городов и поселков. Мосты, тоннели, виадуки, противолавинные стены и другие инженерные сооружения составляют треть протяженности БАМа.

26 апреля

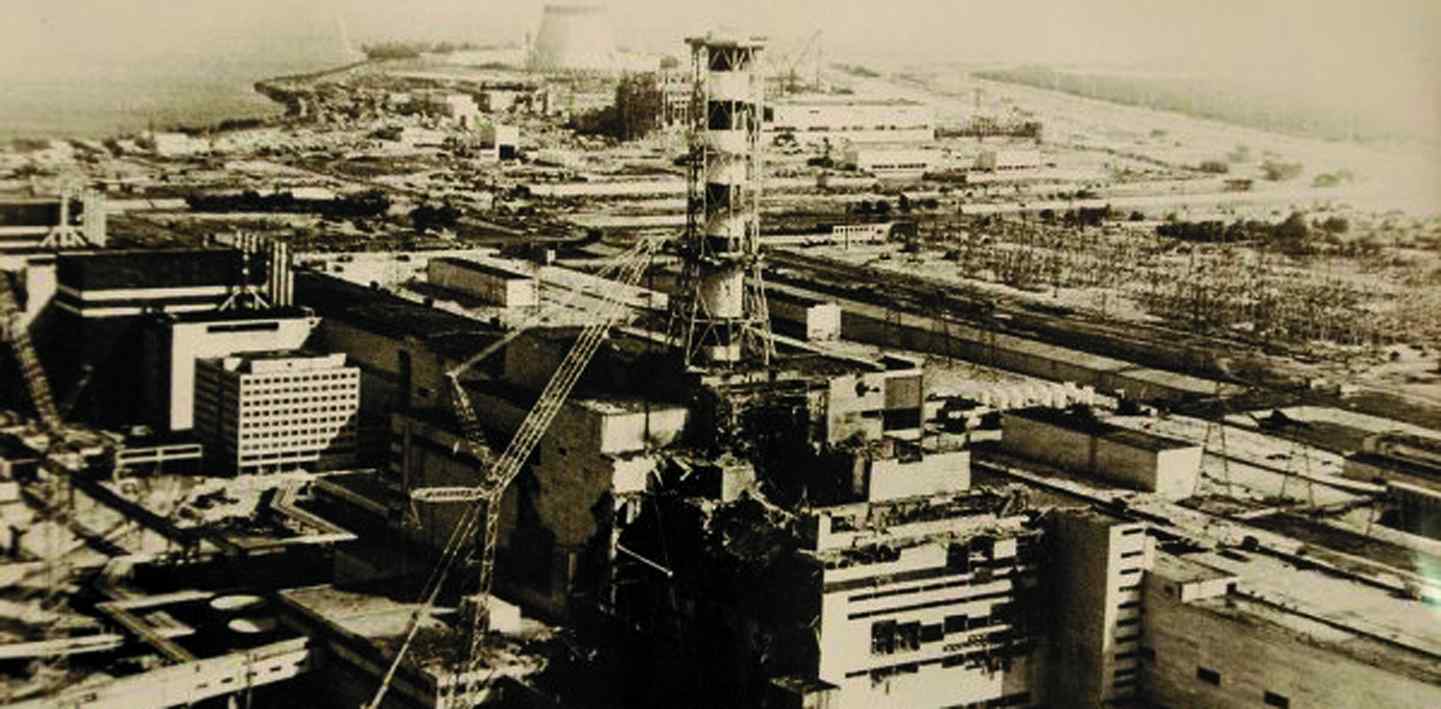

1986 Авария на Чернобыльской АЭС (Чернобыльская катастрофа)

Чернобыльская трагедия – это печальный урок для человечества. Самая грандиозная техногенная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на 4-м блоке Чернобыльской атомной электростанции. Немыслимое количество радиоактивных веществ оказалось в воздухе. В некоторых местах уровень радиационного загрязнения в тысячи раз превысил стандартный фон радиации.

Другой мир - земля, где нельзя сеять, реки, в которых нельзя купаться и... ловить рыбу и дома… в которых нельзя жить.

Подробнее в следующем материале

28 апреля

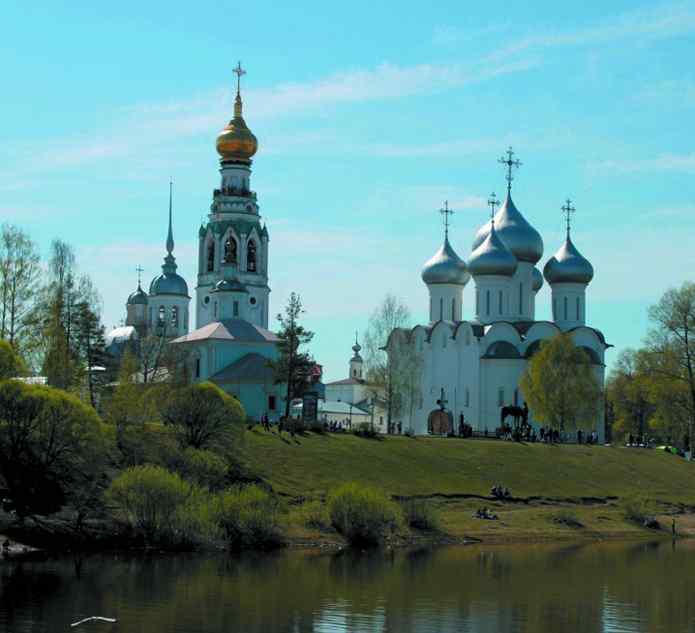

1566 Начало строительства Вологодского кремля по приказу Ивана Грозного

Каменный детинец Вологды начал сооружаться 28 апреля 1566 года по приказу Ивана IV (Грозного) в день святых апостолов Иасона и Сосипатра. Это событие впоследствии дало другое название крепости - Насон-город. Руководить работами был приглашён английский инженер Хемфри Локк, по другим сведениям русский инженер Размысл Петров. Царь собирался создать здесь свою резиденцию.

Строительство сооружений кремля было прервано в 1571 году после неожиданного отъезда царя из Вологды. К этому времени возвели каменную стену с девятью башнями с юго-восточной стороны, две башни с пряслами между ними на юго-западном углу. Внутри детинца был построен каменный соборный храм (Софийский собор) и деревянный царский дворец с церковью Иоакима и Анны...

К 1820-м годам стены и башни кремля были разобраны. В настоящее время Вологодским кремлём не вполне корректно называют укреплённый комплекс Архиерейского двора XVII века, находившийся внутри крепости Ивана Грозного.

30 апреля

1472 В московском Кремле заложен Успенский собор

Первое каменное здание Успенского собора было заложено в 1326 году первым Московским митрополитом Петром и князем Иваном Калитой.

В конце XV века великий князь Иван III, объединивший под властью Москвы все русские княжества, начал создавать новую резиденцию в Москве. Первое, что сделал, - задумал перестройку кремлёвского Успенского собора. По повелению князя строительство было доверено итальянскому архитектору Аристотелю Фиораванти. Новый собор был построен в 1479 году. Фиораванти удалось довольно точно повторить образец, по которому он строил кремлёвский храм - Успенский собор во Владимире, древний крестово-купольный храм. Однако итальянский архитектор создал принципиально новое по своей архитектуре сооружение: собор был выложен из блоков белого камня; алтарные апсиды уплощены и скрыты массивными лопатками, а крупные главы сближены.