- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий сентября

Календарь исторических событий сентября

- 5.09.2017

- 5.09.2017

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ

1 сентября

1939 Началась Вторая мировая война

Вторая мировая война - самая кровопролитная война в истории человечества. Она продолжалась 6 лет. Участвовали в боевых действиях армии 61 государства с общим количеством населения 1700 млн. человек, то есть 80% всего населения земли. Бои шли на территориях 40 стран. Впервые в летописи человечества количество погибших гражданских лиц превысило число погибших непосредственно в сражениях, причём почти в два раза.

Причинами Второй мировой войны стали дисбаланс сил в мире и проблемы, спровоцированные итогами Первой мировой, в частности территориальные споры. Победившие в Первой мировой США, Англия и Франция заключили Версальский мирный договор на максимально невыгодных и унизительных для проигравших стран (Турции и Германии) условиях, что и спровоцировало рост напряжённости в мире. В то же время принятая в конце 1930-х гг. Англией и Францией политика умиротворения агрессора дала возможность Германии резко увеличить свой военный потенциал, что ускорило переход фашистов к активным военным действиям. При этом фашизм в Европе был выгоден мировым лидерам в качестве противовеса коммунизму.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. В этот день Германия напала на Польшу. Несмотря на ответное объявление войны Францией, Великобританией и некоторыми другими странами, реальная помощь Польше оказана не была. Уже 28 сентября Польша была захвачена. Мирный договор между Германией и СССР был заключён в тот же день. Получив надёжный тыл, Германия начала активную подготовку к войне с Францией, которая капитулировала уже в 1940 году.

Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, известный в России как Великая Отечественная война, является ключевым. Начался новый этап, характеризующийся объединением всех военных сил в мире против фашизма. Рузвельт и Черчилль открыто объявили о поддержке Советского союза. 12 июля СССР и Англия заключили договор об общих военных действиях. 2 августа США обязались оказывать военно-экономическую помощь русской армии. Англия и США 14 августа обнародовали Атлантическую хартию, к которой позже присоединился СССР со своим мнением по военным вопросам.

Советский Союз, принявший на себя основной удар, понёс колоссальные потери - погибли 27 млн. граждан страны. Но именно упорное сопротивление Красной армии стало главнейшей причиной поражения рейха.

Датой окончания Второй мировой войны принято считать 2 сентября 1945 года. Япония, союзник Германии, подписала акт о капитуляции после разгрома войсками СССР Квантунской армии.

По итогам войны выделяются следующие ключевые моменты:

-

Военные действия могли бы привести к крушению цивилизации. Военных преступников и фашистскую идеологию осудили на всех мировых процессах.

-

В 1945 в Ялте подписано решение о создании ООН для предотвращения подобных действий.

-

Последствия применения ядерного оружия над Нагасаки и Хиросимой заставила многие страны подписать пакт о запрете использования оружия массового поражения.

-

Страны Западной Европы потеряли своё экономическое господство, которое перешло к США.

-

Победа в войне позволила СССР расширить свои границы и усилить тоталитарный режим. Часть стран стали коммунистическими.

2 сентября

911 Подписан мирный договор между Византией и князем Олегом

2 сентября 911 года был подписан русско-византийский договор - один из первых дипломатических актов Древней Руси.

Договор был заключён после успешного похода дружины князя Олега на Византию и продолжил дальнейшую регламентацию русско-византийских отношений, предусмотренных договором 907 года.

Статьи русско-византийского договора 911 года говорили о способах рассмотрения различных злодеяний и мерах наказания за них; об ответственности за убийство, за умышленные побои, за воровство и грабежи и о соответствующих за это наказаниях; о порядке помощи купцам обеих стран во время их плавания с товарами; о порядке выкупа пленных; о союзной помощи грекам со стороны Руси и о порядке службы руссов в императорской армии; о практике выкупа любых других пленников; о порядке возвращения бежавшей или похищенной челяди; о практике наследования имущества умерших в Византии руссов; о порядке русской торговли в Византии; об ответственности за взятый долг и о наказании за неуплату долга.

Договор был составлен в двух абсолютно одинаковых экземплярах на греческом и русском языках.

3 сентября

1945 День победы СССР над милитаристской Японией (несколько лет отмечался как государственный праздник)

С 9 августа по 2 сентября в соответствии со взятыми на Ялтинской конференции со стороны СССР обязательствами была проведена военная кампания Вооруженных сил Союза против милитаристской Японии. В наступлении участвовали войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, силы Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии.

В ходе военных действий потери советской стороны составили более 36000 человек. Только во время освобождения Сахалина и Курильских островов погибли 2150 человек. За заслуги перед Отечеством 308000 воинов получили ордена и медали, 87 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

В результате этой двадцатипятидневной операции была разгромлена самая сильная группировка войск Японии - миллионная Квантунская армия, полностью освобождены Маньчжурия, Ляодунский полуостров, северо-восточный Китай, южная часть Сахалина, Курильские острова и северная часть Кореи по 38-ю параллель.

2 сентября 1945 года состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии перед державами союзников (США, Китай, Великобритания, СССР). Вторая мировая война завершилась.

1953 Никита Хрущёв избран первым секретарём ЦК КПСС

Никита Сергеевич Хрущёв родился в 1894 году в селе Калиновка Курской области в семье рабочего. В 1918 году вступил в партию большевиков и после окончания Гражданской войны находился на хозяйственной и партийной работе на Украине. В 1929 году учился в Промышленной академии в Москве, а затем состоял на партийной работе. С середины 1930-х гг. работал первым секретарём Московского комитета и Московского городского комитета ВКП(б), позже - первым секретарём ЦК Коммунистической партии Украины.

В годы Великой Отечественной войны Н. С. Хрущёв был членом военных советов Юго-Западного направления, получив в 1943 году воинское звание генерал-лейтенант.

В сентябре 1953 года Н. Хрущёв был избран первым секретарём ЦК. Три года спустя, на XX съезде партии, он выступил с докладом, осуждающим культ личности Сталина. Одержав окончательную победу над бывшими соратниками И. В. Сталина В. М. Молотовым, Г. М. Маленковым и Л. М. Кагановичем на июньском пленуме ЦК 1957 года, Н. С. Хрущёв в 1958 году занял высшую правительственную должность.

Октябрьский пленум ЦК 1964 года, отстранивший Хрущёва от власти, признал нецелесообразным дальнейшее совмещение обязанностей лидера партии и руководителя правительства.

4 сентября

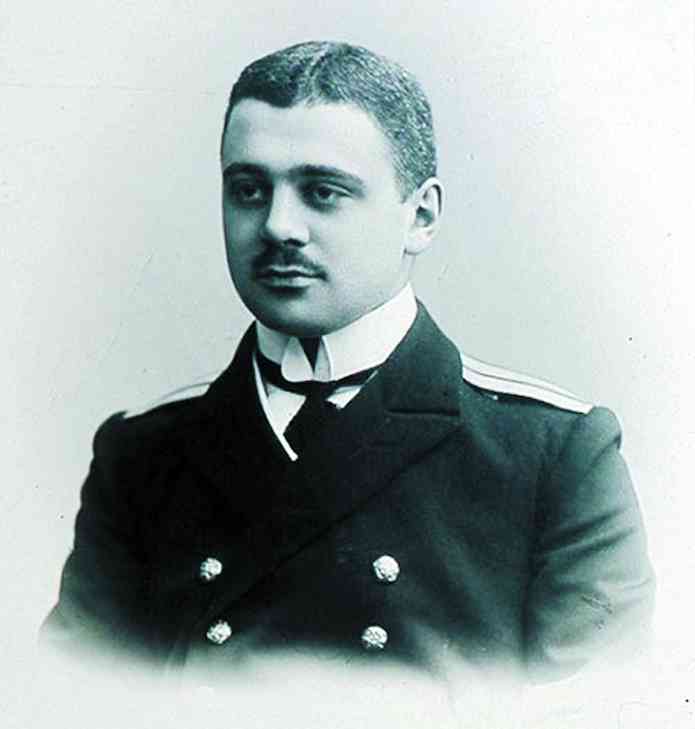

1913 Последнее великое географическое открытие. Экспедиция Бориса Андреевича Вилькицкого

Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) была сформирована во Владивостоке в августе 1910 года. Основная цель экспедиции: разведать Северный морской путь и пройти по нему через шесть арктических морей с востока на запад - из Владивостока в Архангельск, чего прежде ещё никому не удавалось сделать. Вместе с тем экспедиция преследовала и другие цели: проведение гидрографических и гидрометеорологических работ, исследование и нанесение на карту арктического побережья Российской империи.

4 сентября 1913 года на мысе Берга (80°с. ш.) был зачитан приказ начальника экспедиции об открытии новых земель и присоединении их к России, и под оружейные залпы на берегу был поднят русский флаг - открытая земля официально была присоединена к России. Таким образом, экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» под руководством Бориса Андреевича Вилькицкого открыла Землю Николая II и остров Цесаревича Алексея.

Эти названия существовали на картах страны более десяти лет, и лишь 11 сентября 1926 года Президиум ЦИК СССP переименовал Землю Императора Николая Второго в Северную Землю, а остров Цесаревича Алексея - в Малый Таймыр.

5 сентября

1698 Пётр I установил налог на бороды

С самого начала своего правления Пётр I взял курс на сближение с Западом. Наглядным образом это проявилось в заботах царя о том, что русские люди и внешним обликом должны напоминать жителей Европы. Начало преображения русского человека в европейца положило возвращение Петра I в Москву из первого путешествия по Европе. В августе 1698 года на следующий день после прибытия из-за границы 26-летний царь Пётр Алексеевич в собрании бояр велел принести ножницы и собственноручно и публично лишил бороды нескольких бояр знатных родов.

5 сентября 1698 года Пётр I установил налог на бороды, дабы всё же привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. Для контроля был введен и специальный металлический жетон – бородовой знак, представлявший своего рода квитанцию об уплате денег за ношение бороды. К концу этого же года требование брить бороду было распространено на основные группы городского населения; была определена и штрафная сумма за неисполнение распоряжения.

7 сентября

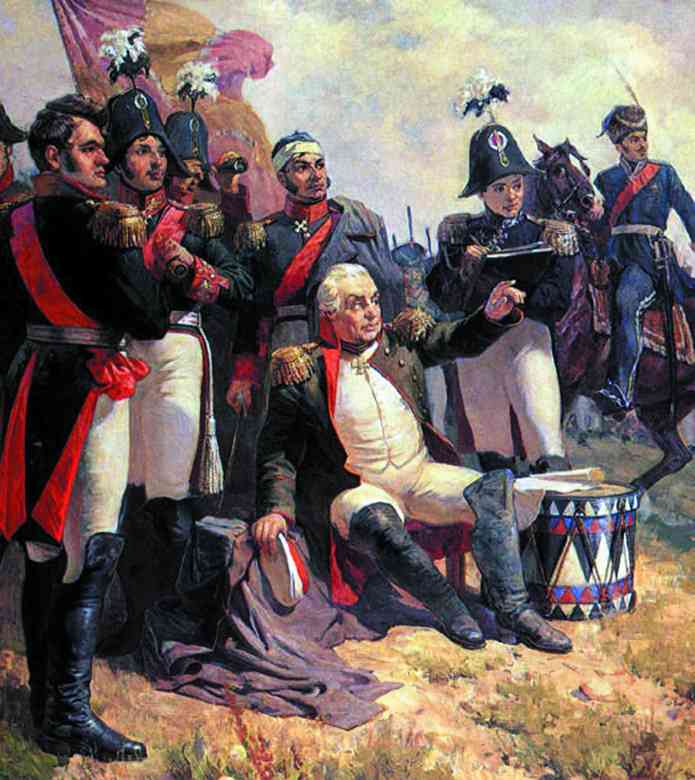

1812 Бородинское сражение, после которого Кутузов принимает решение об отступлении

Бородинское сражение или Бородино – это самое крупное сражение всей Отечественной войны 1812 года. 24 июня армия Франции под командованием Наполеона ворвалась в Российскую империю, не объявляя при этом войны. Французы продвигались настолько быстро, что русские были вынуждены отступить.

К началу сентября армия Наполеона значительно уменьшилась, и силы были почти наравне. Видя всю ситуацию, главнокомандующий русскими войсками М. И. Кутузов принимает решение сразиться с французской армией у маленького села Бородино в 125 километрах от Москвы.

Сражение началось утром 7 сентября 1812 года. Атаки французов были ожесточёнными, однако русские войска их с упорством отбивали. Обе армии несли колоссальные потери. В ходе Бородинского сражения русская армия потеряла 38 тысяч солдат, французы – 58 тысяч.

После этой битвы Наполеон назвал русскую армию непобедимой.

Бородинская битва не изменила хода войны: движение Наполеона на Москву продолжилось. Однако, французская армия, ослабленная понесёнными потерями, уже не могла пополнить их.

К концу декабря остатки наполеоновской армии покинули территорию России.

8 сентября

1380 Куликовская битва

В начале XIV века сила Золотой Орды ослабела, и великий князь Дмитрий Иванович, почувствовав это, отказался выплачивать дань баскакам. Не желая терпеть такого самоуправства, хан Мамай собрал войско и двинулся на Русь - наказывать непокорных.

Обратившись ко всем русским княжествам с призывом о помощи, Дмитрий Иванович отправился ему навстречу. Два воинства сошлись на Куликовом поле - причём Дмитрий, отсекая даже саму мысль о поражении, приказал сжигать позади себя мосты.

На рассвете 8 сентября 1380 года русский монах Александр Пересвет и монгольский воин Челубей по традиции сошлись в битве один на один. Бой не принёс победу ни одному из них - смертельно ранив друг друга копьями, оба воина пали. И тогда монгольское войско и дружина князя Дмитрия, благословлённая Сергием Радонежским, начали битву.

Хотя русские войска сражались храбро, по численности монголы значительно их превосходили. Уже начинало казаться, что Мамай одержит победу в этом бою - но тут сработала тактическая задумка князя Дмитрия. В засаде был оставлен полк из более десяти тысяч воинов под командованием Дмитрия Боброка. В самый тяжёлый момент сражения конница неожиданно вылетела из леса. Решив, что это подоспели к полю битвы основные силы русских, монголы обратились в бегство.

После этого боя князь Дмитрий Иванович и получил прозвище, под которым вошел в историю - «Донской» (Куликовское поле находится неподалёку от реки Дон).

Несмотря на то, что татаро-монгольское иго продержалось на Руси ещё ровно сто лет, Куликовская битва имела огромное значение для русского народа. Беспримерный поход русских войск за Дон сделал Московское княжество признанным центром антиордынской борьбы. Противостояние Московского великого княжества с Мамаевой Ордой завершилось крахом последней. Дмитрий Донской не позволил Мамаю восстановить власть над русскими землями.

1395 В Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Божией Матери

По преданию Владимирскую икону Богоматери написал в 1 веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица.

В середине 12 века икона была подарена великому князю Юрию Долгорукому. Образ хранился в Вышгородском монастыре под Киевом. Сын Юрия Долгорукого князь Андрей Боголюбский, отправляясь в 1155 году править Владимиро-Суздальской землей, взял икону с собой, поместил её в Успенском соборе Владимира. Икона не раз являла миру свои чудеса.

В 1395 году она спасла Москву от нашествия среднеазиатского хана Тимура. Когда уже не оставалось надежды одолеть вражеские полчища, великий князь московский Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворной иконой. Путь до Москвы продолжался 10 дней. В это время люди стояли по сторонам дороги на коленях и молились. В Москве икону встретили 26 августа. В это время Тамерлан спал в шатре и увидел во сне высокую гору, с которой к нему спускались святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе озаренная божественным светом и окруженная воинством небесным стояла «лучезарная Жена». Мудрецы поведали хану, что во сне ему был послан знак свыше, что сама Божья матерь встала на защиту земли Русской. «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы», - писали летописцы. В честь этого события на месте встречи иконы был построен Сретенский монастырь, а Владимирская икона Божьей Матери перешла в Москву и была установлена в соборе, построенном в честь Успения Пресвятой Богородицы. Перед ней помазывались на царство цари и избирались первосвятители.

В 1926 году икону передали в Государственный исторический музей, а в 1930 году, её перевезли в Государственную Третьяковскую галерею. В конце 1999 года икона была окончательно перенесена в храм Святителя Николая в Толмачах, где и находится до настоящего времени и где верующие имеют возможность поклониться этой великой святыне и испросить пред нею молитв и заступления Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

10 сентября

1693 Петром I заложено первое судно - 24-пушечный корабль «Св. Павел»

Мысль о необходимости иметь флот русского государства возникла у Петра I ещё в молодости, после удачных опытов постройки судов на Переяславском озере в 1689-1692 гг., где Пётр I сам принимал участие в работах рядовым плотником.

«Святой Павел» (полное название «Святой апостол Павел», также известен как «Апостол Павел») стал первым русским торговым кораблём. Заложен он был Петром I 10 сентября 1693 года на Соломбале, а спущен на воду 20 мая 1694 года. Название фрегату дали в честь хранителя ключей от рая, в данном случае подразумевая ключи от моря. В 1694 году Пётр I впервые вышел в открытое море с эскадрой из трёх кораблей, провожая голландское торговое посольство. «Святой апостол Павел» был одним из шести трехпалубных торговых кораблей, построенных на государевой верфи в период с 1694 по 1701 годы, и имел на вооружении 24 пушки. Они были отлиты на заводе в Олонце лично императором.

13 сентября

1762 Коронация русской императрицы Екатерины II

13 сентября 1762 года в Москве состоялась коронация Екатерины Второй.

Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа вышла замуж за внука Петра Первого Карла Ульриха, впоследствии царя Петра Третьего, и после восемнадцати лет ненавистного супружества осуществила свержение, а позднее и убийство мужа. После чего была возведена на престол с помощью военных и оказалась самой выдающейся русской императрицей. О её восшествии на престол было объявлено в Казанском соборе Санкт-Петербурга, но коронация всех русских царей происходила в Москве. Служба в Успенском соборе, пышная церемония, иллюминация, фейерверк ознаменовали это событие.

Екатерина II объявила о коронации через неделю после восшествия на престол.

Коронация в Москве проходила 13 сентября с соблюдением церемониала. Выйдя из церкви, императрица посетила кремлёвские соборы и по Красному крыльцу вернулась во дворец, где было объявлено о разных милостях: о прощении впавшим в преступления, о сложении начётов и казенных взысканий; российскому войску подтверждались права и преимущества, данные Елизаветой Петровной.

14 сентября

1917 Временное правительство объявило Россию республикой

После революционных событий февраля 1917 года в России одновременно были созданы два органа власти: власть буржуазии в лице Временного правительства и революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства - Советы. 16 июля 1917 года в Петрограде начались стихийные антиправительственные демонстрации солдат, рабочих и матросов, вылившиеся в июльский политический кризис, который привёл к завершению периода «двоевластия» и переходу власти в руки Временного правительства.

14 сентября 1917 года согласно Постановлению Временного правительства Россия была провозглашена республикой. Все вопросы устройства России в будущем должно было решить Учредительное собрание.

7 ноября 1917 года деятельность всех органов Временного правительства была прекращена.

15 сентября

1943 Впервые плацдарм под Новороссийском назван «Малой Землёй»

«Малая земля» - название плацдарма в районе Станички (мыс Мысхако) южнее Новороссийска, образовавшегося в результате десантной операции. Героическая оборона этого клочка земли продолжалась 225 дней и завершилась утром 15 сентября 1943 года освобождением Новороссийска. За мужество и отвагу 21 воин был удостоен высшей степени отличия СССР, высшего звания - Герой Советского Союза.

Морские десанты во втором периоде войны высаживались для оказания содействия наземным войскам, ведущим бои на приморских направлениях. В течение 4-9 февраля 1943 года был захвачен плацдарм под Новороссийском, названный впоследствии «Малой землёй». Высадка десанта осуществлялась кораблями Черноморского флота, объединенными в отряд высадочных средств, отряд охранения, отряд прикрытия и отряд корабельной поддержки. К ней привлекались 83-я и 255-я бригады морской пехоты, 165-я стрелковая бригада и части усиления. 15 февраля на занятом плацдарме уже находилось 17000 человек, артиллерия и танки.

Захваченный плацдарм имел крайне важное оперативное значение и во многом определил успех Новороссийской десантной операции осенью 1943 года.

17 сентября

1920 При вузах России созданы рабочие факультеты (рабфаки)

Рабочие факультеты - общеобразовательные учебные заведения в СССР для подготовки в вузы молодёжи, не имевшей среднего образования, существовали с 1919 по 1940 год. Позже они были заменены на подготовительные отделения при некоторых вузах… На рабфаки, главным образом, принимались рабочие и крестьяне – в том числе представители национальных меньшинств – в возрасте от 16 лет, занятые физическим трудом, по командировкам предприятий, профсоюзов, партийных и советских органов.

Первый рабфак открылся в Москве второго февраля 1919 года. Рабфаковцами стали 985 молодых рабочих Замоскворечья. Им прислал тёплую телеграмму Тимирязев, поздравил с открытием «первого свободного рабочего факультета, бывшего моей мечтой в течение долгих лет».

Система рабфаков была законодательно оформлена декретом СНК РСФСР «О рабочих факультетах» от 17 сентября 1920 г.

К началу 30-х годов в стране действовало 1025 рабочих факультетов. За двадцать лет своего существования рабочие факультеты подготовили для учёбы в вузах около миллиона будущих специалистов.

18 сентября

1640 В Киеве начался церковный собор, утвердивший православный катехизис

18 сентября 1640 года митрополит Киевский Пётр Могила, известный своими многочисленными богословскими трудами в защиту истинной православной веры от всевозможных обвинений в протестантизме, созывает в Киеве поместный Собор, куда были приглашены как духовные, так и светские лица, в основном являющиеся членами братств.

Этот Собор примечателен тем, что на нём был утверждён ряд богослужебных книг, составленных Петром Могилой.

Тогда же был представлен митрополитом Петром Могилой и первый Катехизис «Православного Исповедания». Именно он и стал главной темой Киевского Собора 1640 года. Эта книга представляла собой руководство христианской доктрины, она была составлена в форме вопросов и ответов, которая оказалась наиболее удобной для изучения христианства. Для утверждения полностью написанного документа в 1643 году в Яссах был созван общеправославный синод. Однако получилось так, что его рассмотрение затянулось на достаточно длительное время, Пётр Могила напечатал временный короткий Катехизис. Полная же версия была издана уже после смерти Петра Могилы в Европе на греческом, латинском и польском языках.

21 сентября

862 Призвание новгородцами на княжение братьев варягов Рюрика, Синеуса и Трувора

Рюрик - Синеус - Трувор, по русским летописным преданиям, три брата-конунга, предводители варяжских дружин, якобы призванные «из-за моря» новгородскими славянами с целью прекращения междоусобиц в Новгороде и основавшие Древнерусское государство. Согласно этой версии, Рюрик сел в Новгороде, Синеус – в Белоозере, Трувор – в Изборске. Быстрая смерть среднего и младшего братьев сделала Рюрика полновластным правителем Новгородской земли. Существует мнение, что Синеуса и Трувора не существовало, а известие о них – результат неправильно прочитанного русским летописцем иностранного текста, который сообщает, что Рюрик пришёл в землю славян со своим домом («сине-хус») и верной дружиной («тру-воринг»).

Рюрик правил сначала в Ладоге. Он не был призван «из-за моря», а захватил в 862 г. власть в Новгороде, воспользовавшись внутренними усобицами. Это вызвало восстание против варягов во главе с Вадимом Храбрым. Рюрик казнил Вадима и его «советников», другие новгородцы бежали в Киев. Легенда о «призвании» варягов, сложившаяся в Новгороде или Ладоге в XI веке, была использована при редактировании «Повести временных лет» в начале XII века для объяснения происхождения и прославления правящей русской княжеской династии, основателем которой стали считать Рюрика. Легенда о создании Рюриком Древнерусского государства опровергается многочисленными данными источников, которые говорят о складывании государственности славян задолго до IX века и о становлении Древнерусского государства вследствие внутреннего общественного развития.

24 сентября

1801 Восточная Грузия присоединилась к Российской империи

Грузия – наиболее близкий к России народ в Закавказье в силу общей с нами православной веры. На гербе Грузии изображен её покровитель св. Георгий Победоносец, поражающий копьём змия (отсюда происходит и название Грузии на европейских языках). С XV по XVIII век Грузия была раздроблена, находилась между мусульманскими Ираном и Турцией и искала заступничества России. Это стало возможно в результате русско-турецких войн в царствование Императрицы Екатерины II.

24 июля 1783 года в крепости Св. Георгия был подписан Договор о признании царем Карталинским и Кахетинским Ираклием II покровительства и верховной власти России (Георгиевский трактат). На его основании грузинский царь Ираклий II признал покровительство России и отказался от самостоятельной внешней политики, обязавшись своими войсками служить России. Со своей стороны Императрица Екатерина II ручалась за сохранение целостности владений Ираклия II, предоставляла православной Грузии полную автономию и в то же время защиту. Георгиевский трактат резко ослабил позиции и политику иноверных государств Ирана и Турции в Закавказье, уничтожив их постоянные притязания на Восточную Грузию.

Следующим этапом стал 1800 год, когда после смерти Ираклия II грузинские князья решили, что настала пора ещё теснее сплотиться с империей. В Санкт-Петербург была отправлена делегация от грузинского правителя Георгия XII, который просил для своей страны российского подданства навеки. Император Павел I принял петицию и 8 января 1801 года подписал указ о присоединении Картли-Кахети к Российской империи. Окончательное же присоединение Грузии к России произошло лишь 12 сентября 1801 года, о чём уже новый император Александр I опубликовал соответствующий манифест. После присоединения Восточной Грузии вскоре последовало присоединение княжеств Западной Грузии.

28 сентября

1773 С форпоста Бударинский началась Крестьянская война 1773-1775 годов под предводительством Е. И. Пугачёва

В 60-е гг. XVIII века правительство ввело монополию государства на ловлю рыбы и добычу соли на Яике. Это вызвало недовольство казаков. В конце 1771 года на Яик прибыла комиссия под руководством генерал-майора Траубенберга, задача которого состояла в подавлении выступления казаков. Начались допросы и аресты. В январе 1772 года в ответ на действия Траубенберга (расстрел из пушек казаков – более 100 человек были убиты) поднялось восстание.

В 1773 году казаки поднялись под знаменем Петра III Фёдоровича. Таинственная смерть императора вызвала появление под его именем многих самозванцев. Самым знаменитым из них стал донской казак Емельян Иванович Пугачёв.

В сентябре 1773 года Пугачёв появился, и восстание охватило земли Яицкого войска, Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье. В ходе восстания к казакам присоединились башкиры, татары, казахи, чуваши, мокшане, эрзяне, уральские заводские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне всех губерний, где разворачивались военные действия. Восстание началось 28 сентября 1773 года с Бударинского форпоста и продолжалось вплоть до середины 1775 года, несмотря на военное поражение башкирско-казацкого войска и пленение Пугачёва в сентябре 1774 года. В конце августа 1774 года у Сальникова завода состоялось последнее сражение, в котором Пугачёв потерпел окончательное поражение. С небольшой группой людей он направился на левый берег Волги, где был предан казаками. В сентябре 1774 года Пугачёва привезли в Бударинский форпост. 10 января 1775 года Пугачёва и его сподвижников казнили на Болотной площади.

29 сентября

1941 Начало убийств в Бабьем Яру. За два дня в оврагах Бабьего Яра вблизи Киева истреблено около 60000 человек

70 лет назад в Бабьем Яру на северо-западе Киева начались массовые расстрелы. С 29 сентября по 11 октября 1941 года эсэсовцы и их местные пособники убили там практически всё еврейское население города - более 60000 мужчин, женщин и детей.

Овраг длиной в два с половиной километра, местами достигающий пятидесятиметровой глубины, был известен под этим названием с 1401 года.

19 сентября 1941 года части вермахта вошли в Киев. Первый расстрел в Бабьем Яру случился 27 сентября. Убили 752 пациента расположенной неподалеку психиатрический клиники. Нацисты, как известно, считали душевнобольных «человеческим мусором».

В тот же день оккупационные власти расклеили по городу около двух тысяч объявлений: «29 сентября еврейское население города к восьми часам утра обязано явиться в назначенную точку сбора с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа - расстрел»...

Массовые расправы в Бабьем Яру продолжались до конца оккупации Киева в ноябре 1943 года. Расстреливали заложников, подпольщиков и партизан, узников находившегося неподалеку Сырецкого концлагеря, цыган и караимов.

Точное число жертв, покоящихся в гигантском массовом захоронении, установить не удалось. Наиболее достоверная цифра - 70 тысяч, но некоторые источники говорят о 100-120 тысячах.