- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий декабря

Календарь исторических событий декабря

- 3.12.2017

- 3.12.2017

СОБЫТИЯ декабря

1 декабря

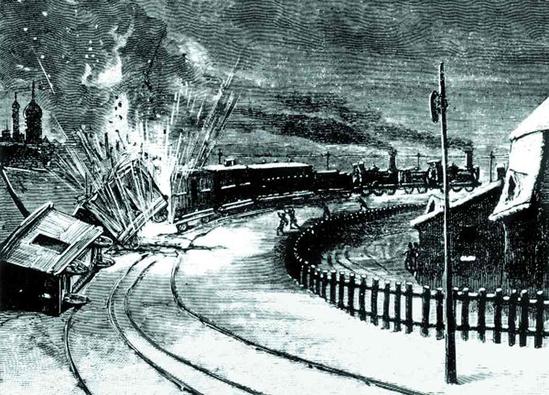

1879 Боевики партии «Народная воля» во главе с Софьей Перовской совершили неудачное покушение на императора Александра II

В 1879 году была создана организация «Народная воля», которая откололась от «Земли и воли» и в которую вошли наиболее радикальные народники: А. Желябов, С. Перовская, В. Фигнер, Н. Морозов, С. Халтурин, Н. Кибальчич, Г. Лопатин. Главной целью этой организации было убийство царя. Ему ставили в вину незавершённый характер проведенных реформ, репрессии, проводившиеся по отношению к инакомыслящим, и невозможность демократических преобразований. Было решено уничтожить царя подрывом поезда, в котором он с семьёй возвращался с отдыха в Крыму.

1 декабря 1879 года в 11-м часу вечера на третьей версте Московско-Курской железной дороги боевая группа народовольцев во главе с Софьей Перовской подорвала заранее заложенную в подкоп динамитную мину. Царский поезд состоял из двух составов: один был пассажирским, а другой - багажным. Террористы знали, что первым идёт багажный состав – и пропустили его, надеясь, что в следующем будет царская семья. Но в Харькове сломался паровоз багажного состава, и первым двинулся царский поезд. Народовольцы взорвали второй состав: два паровоза и один багажный вагон оторвались, второй багажный – перевернулся, восемь остальных вагонов сошли с рельсов со значительными повреждениями.

Четвёртое по счёту покушение на императора не удалось...

2 декабря

1776 Русские войска берут татарские укрепления Перекопа

После заключения в 1764 году Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией к России отходили земли до Южного Буга и передавались «ключи от Крыма» - Керчь и крепость Ени-Кале. Крымское ханство было объявлено независимым от Турции, но условия договора никак не устраивали турецкую сторону, вынужденную выплачивать России 4,5 миллиона рублей контрибуции.

Поскольку у султана оставалась религиозная власть, то он мог утверждать вновь избираемых правителей Крыма, чем и воспользовался в начале 1775 года, лишив трона крымского хана Сахиб Гирея. В июле близ Алушты высадился турецкий десант, с которым прибыл турецкий ставленник Девлет Гирей. Так как свержение прежнего и присылка нового крымского хана являлось прямым нарушением Кючук-Кайнарджийского мирного договора, правительство России не признало Девлет Гирея и поддержало другого претендента на крымский престол - калгу Шагин Гирея, брата свергнутого Сахиб Гирея. Осенью 1776 года Шахин Гирей занял крымский трон. Девлет Гирей в декабре 1776 года собрал своих приверженцев под Бахчисараем, призвал их драться.

Эти события были использованы как повод для ввода войск на полуостров. В декабре заместителем командующего русскими войсками в Крыму А. А. Прозоровского был назначен А. В. Суворов, который, собственно, и сумел, навязав туркам маневренную войну, рассеять неприятеля.

10 марта 1777 года Суворов рапортовал Прозоровскому о том, что находившиеся в Крыму враждебные войска распущены.

3 декабря

1959 На Адмиралтейском заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин»

Атомный ледокол Ленин – первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был построен в СССР, в первую очередь, для обслуживания Северного морского пути. Судно было заложено в 1956 на судостроительном заводе имени А. Марти в Ленинграде. Ледокол был спущен на воду 1 декабря 1957 года, а 3 декабря 1959 года, после проведения ходовых испытаний, сдан Министерству морского флота. С 1960 года - в составе Мурманского морского пароходства. Благодаря большой мощности энергетической установки и высокой автономности, ледокол уже в первые навигации показал прекрасную работоспособность. Применение атомного ледокола позволило существенно продлить срок навигации.

В 1966 по результатам эксплуатации было принято решение заменить старую трёхреакторную атомную паропроизводящую установку на более совершенную - двухреакторную. Только за первые 6 лет эксплуатации ледокол прошел свыше 82 тысяч морских миль и самостоятельно провёл более 400 судов.

Ледокол «Ленин» проработал 30 лет и в 1989 был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. Сейчас проводятся работы по преобразованию его в музей.

После 30 лет эксплуатации и пройденных во льдах 563 тысяч миль у первого атомного ледокола (и первого надводного корабля с атомной силовой установкой) банально стёрся корпус, и сейчас он работает плавучим музеем.

4 декабря

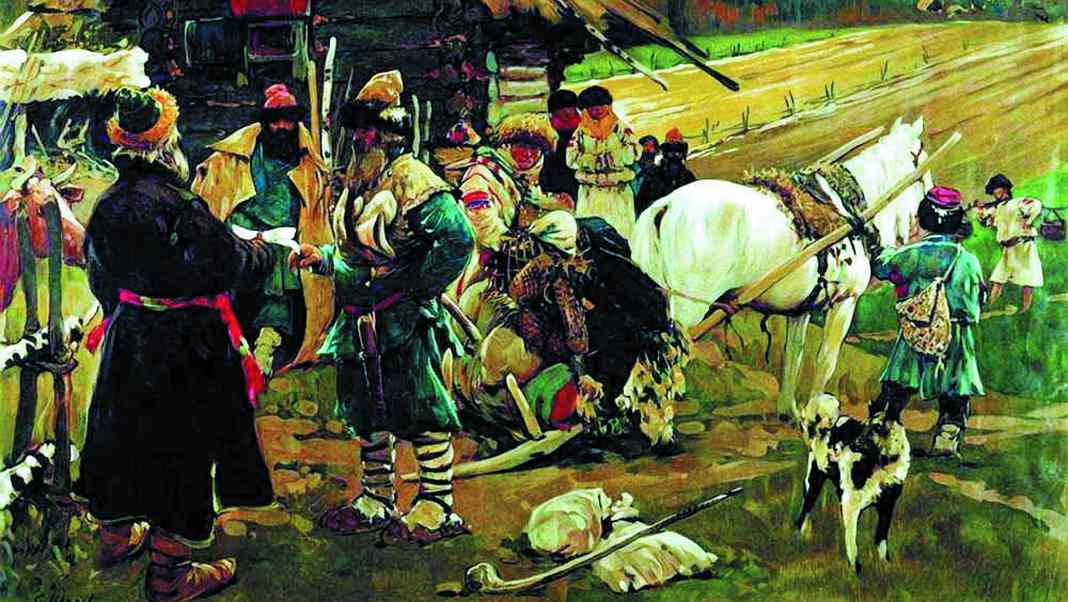

1497 Иван III вводит закон, по которому крестьянин может менять владельца лишь в осенний Юрьев день

Юрьев день отмечается 26 ноября по старому стилю, по новому стилю приходится на 9 декабря. В XVI-XVII веках приходился на 6 декабря.

День Святого Георгия Великомученика, покровителя земледельцев (γεωργός, «георгос» по-гречески «земледелец»).

В этот день происходили расчёты помещиков с нанятыми крестьянами по результатам сбора урожая, то есть на селе заканчивался финансовый год. Слово «объегорить» пошло от Егорьева дня, как иначе называли Юрьев день, и означало обмануть при расчётах.

В ХV веке крестьяне свободно могли оставить землю, на которой они проживали ранее, и перейти к другому землевладельцу, уплатив прежнему хозяину долги и пошлину за пользование двором и земельным наделом - пожилое. Крестьяне - старожильцы, прожившие четыре года и более у землевладельца, в случае перехода уплачивали ему «всё пожилое», остальные, прожившие менее четырёх лет, платили часть - в зависимости от количества прожитых лет.

С объединением русских земель под властью великого князя московского был установлен единый порядок: Судебник 1497 года, принятый при великом князе Иване III, ограничивал право крестьян на уход от своих господ в течение года. Теперь крестьянин мог уйти от хозяина, только закончив полевые работы: в течение недели до Юрьева дня и недели после него. В Судебнике 1550, изданном при царе Иване IV Грозном, право «выхода» сохранилось.

В 1590 году по инициативе Бориса Годунова царь Фёдор Иоаннович запретил переходы крестьян от одного владельца к другому даже в Юрьев день в определённые годы на время составления писцовых книг (описи населения и земельного фонда). Этот запрет оказался неожиданным для крестьян, возникла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

В 1597 году, в правление того же самого царя Фёдора Иоанновича, вышел указ «об урочных летах», впервые определявший срок сыска беглых крестьян - 5 лет. Если же в течение «урочных лет» помещик не сумел найти своего крестьянина и не подал челобитную о его розыске, он терял на него право, и беглый закреплялся за новым владельцем. Норма «урочных лет» прикрепила к земле не только тяглых крестьян, но и их детей и жен, ранее не подпадавших под действие «заповедных лет». Любой переход рассматривался как бегство. Беглый подлежал возврату со всей семьёй и имуществом.

5 декабря

1917 Германские и российские представители заключают перемирие в Брест-Литовске (современный Брест)

В октябре 1917 года в России прошла очередная революция. Временное Правительство, которое управляло страной после отречения Николая II, было свергнуто, и к власти пришли большевики, начало образовываться советское государство. Одним из главных лозунгов новой власти был «мир без аннексий и контрибуций», они ратовали за немедленное прекращение войны и выход России на мирный путь развития.

На первом же заседании Учредительного собрания большевики представили собственный декрет о мире, который предполагал немедленное прекращение войны с Германией и скорейшее перемирие. Война, по мнению большевиков, слишком затянулась и стала слишком кровопролитной для России, поэтому её продолжение невозможно.

Мирные переговоры с Германией начались 3 декабря по инициативе России. Сразу после подписания мира российские солдаты стали покидать фронт.

4 декабря советская делегация изложила свои условия:

• перемирие заключается на 6 месяцев;

• военные действия приостанавливаются на всех фронтах;

• немецкие войска выводятся из Риги и с Моонзундских островов;

• запрещаются какие бы то ни было переброски немецких войск на Западный фронт.

В результате переговоров было достигнуто временное соглашение:

• перемирие заключается на период с 7 декабря по 17 декабря;

• войска остаются на занимаемых позициях;

• прекращаются все переброски войск, кроме уже начавшихся.

Переговоры о подписании мира шли в несколько этапов, так как стороны никак не могли достигнуть взаимопонимания. В результате совещаний советская сторона озвучила неожиданное решение. Троцкий сообщил, что Россия не намеревается подписывать мирный договор, составленный на таких условиях, однако, и участвовать в войне дальше страна также не будет. По заявлению Троцкого, Россия просто отзывает свои армии с мест военных действий и не будет оказывать никакого сопротивления.

Ни Германию, ни Австро-Венгрию такое разрешение конфликта совершенно не устраивало. Поэтому 18 февраля они перешли в наступление, далеко зайдя за линию фронта. Им никто не противостоял: города один за другим сдавались без боя. Уже на следующий день советское руководство пришло к осознанию того, что тяжелейшие условия, выдвинутые Германией, придётся принимать, и согласилось на заключение этого мирного договора, который был подписан 3 марта 1918 года.

6 декабря

1741 В результате дворцового переворота 5-6 декабря императрицей России становится дочь Петра I и Екатерины I Елизавета

В ночь на 6 декабря 1741 года Елизавета Петровна при поддержке своих сторонников и гвардейских офицеров совершила государственный переворот. В казармах Преображенского полка она обратилась к своим приверженцам: «Други мои! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною! Как вы служили отцу моему, так и мне послужите верностью вашей!».

По завещанию предыдущей императрицы престол унаследовал её внучатый племянник, малолетний Иоанн Антонович, а регентом при нём был назначен Э. И. Бирон. Позже мать наследника Анна Леопольдовна сместила Бирона и сама стала регентшей.

Без сопротивления, с помощью трёх сотен верных гвардейцев Елизавета заняла Зимний дворец и провозгласила себя новой императрицей. К семи часам утра переворот завершился без пролития крови. Свергнутый Иоанн Антонович провёл в заточении всю жизнь и был убит в 1764 году, когда его пытались освободить для осуществления очередного заговора.

7 декабря

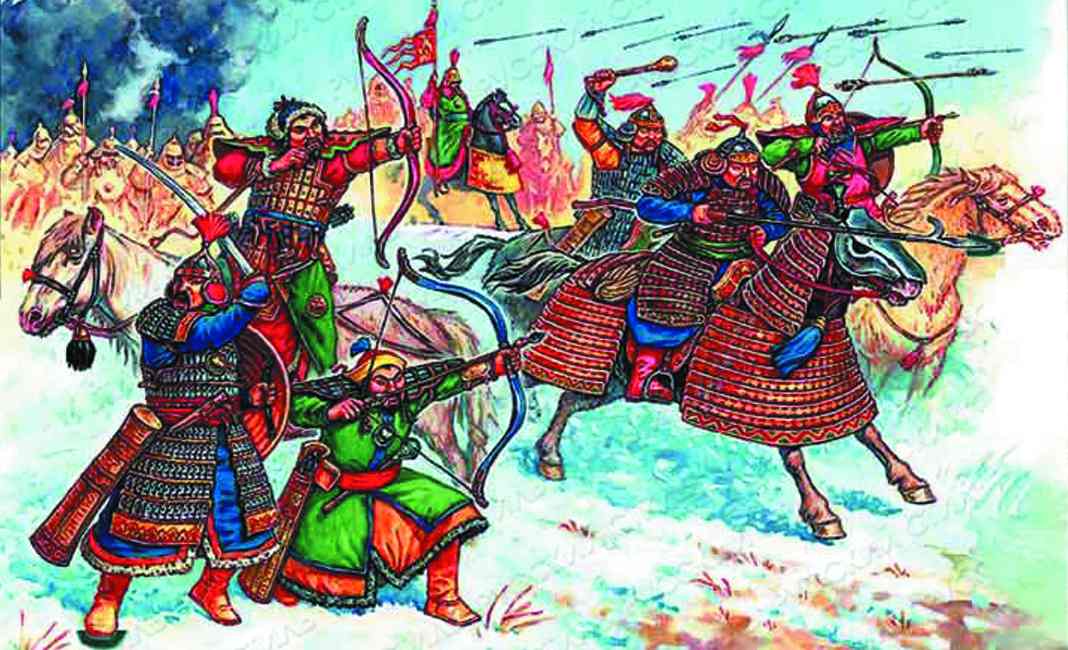

1237 Начинается нашествие монголо-татар на Русь под предводительством хана Батыя

В 1237 году 75-тысячное войско хана Батыя вторглось в русские земли.

Крупнейшая в средневековой истории, прекрасно вооружённая армия монголо-татар усиленно расширяла территории, подконтрольные ханской империи.

На тот момент Русь представляла собой территорию, поделенную на множество мелких княжеств, без единого правления и войска. Для русских князей не было неожиданностью нашествие монголо-татар: они знали об их передвижениях, ждали нападения и готовились дать отпор. Но феодальная раздробленность, княжеские распри, отсутствие политического и военного единства, помноженное на численное превосходство хорошо обученных и жестоких войск Золотой Орды, использующих современную осадную технику, уже заранее не давали рассчитывать на успешную оборону.

Нашествие монголо-татар на Русь было стремительным и беспощадным. В декабре 1237 года армия Батыя сожгла Рязань, 1 января 1238 года под натиском врага пала Коломна. В течение января – мая 1238 года монголо-татарское вторжение испепелило Владимирское, Переяславское, Юрьевское, Ростовское, Ярославское, Углицкое и Козельское княжества. В 1239 году был уничтожен Муром, год спустя с бедой нашествия монголо-татар столкнулись жители городов и селений Черниговского княжества, в сентябре – декабре 1240 года был покорён и древний стольный град Руси – Киев.

После разгрома Северо-Восточной и Южной Руси монголо-татарскому нашествию подверглись страны Восточной Европы: армия Батыя одержала ряд крупных побед в Польше, Венгрии, Чехии, но, потеряв значительные силы на русской земле, вернулась в Поволжье, ставшее центром могущественной Золотой Орды.

С нашествия монголо-татар на Русь начался золотоордынский период русской истории - монголо-татарское иго (игом в Древней Руси называлось ярмо, надеваемое на мощных животных, волов, тянущих непосильную ношу).

Русские княжества не входили непосредственно в состав Монгольской державы и сохранили местную княжескую администрацию, деятельность которой контролировалась баскаками - представителями хана на завоёванных землях. Русские князья были данниками (дань выплачивалась дважды в году) монгольских ханов, получали от них ярлыки на владение своими княжествами и теряли право воевать. Формально монголо-татарское иго было установлено в 1243 году, когда князь Ярослав Всеволодович получил от монголов ярлык на Владимирское великое княжество.

Лишь в 1380 году Русь, добившись разгромной победы на Куликовом поле, смогла сбросить монголо-татарское иго.

8 декабря

1938 Вместо Николая Ежова наркомом внутренних дел становится Лаврентий Берия

В 1937 году Наркомом внутренних дел СССР стал Николай Ежов, до этого - куратор органов НКВД по линии ЦК ВКП(б), получив практически неограниченную власть. Он стал вторым человеком в стране, да к тому же стоящим во главе всего карательного аппарата. На новом посту Ежов занимался координацией и осуществлением репрессий против лиц, подозревавшихся в антисоветской деятельности, шпионаже, «чистками» в партии, массовыми арестами. Со временем процесс массовых репрессий начал выходить из-под контроля его творца; развязав тотальный террор в стране, власть и сама оказалась под ударом.

Пробыв в кресле наркома внутренних дел СССР 26 месяцев, Николай Ежов в начале декабря 1938 года был отстранён от этой должности. Новым наркомом стал 39-летний Лаврентий Берия, ещё летом 38-го года вызванный из Тбилиси в Москву и ставший заместителем Ежова. Сам Ежов в начале 1939 года был арестован и через год расстрелян как враг народа. Таким образом, после двухлетнего правления в НКВД партийца Ежова к руководству наркоматом пришёл профессиональный чекист.

Именно при Лаврентии Берии в марте 1940 года НКВД СССР произвел коренную перестройку оперативно-служебной деятельности уголовного розыска. В определённых кругах общества у Берии с тех пор была репутация человека, восстановившего «социалистическую законность».

Вышли на свободу около 150 тысяч человек, в основном, нужных государству технических специалистов и военных, в том числе будущие полководцы Великой Отечественной войны Константин Рокоссовский, Кирилл Мерецков, Александр Горбатов и другие.

1991 В Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, в резиденции Вискули, официальными лицами России, Белоруссии и Украины было подписано «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств», более известное как «Беловежское соглашение». В соглашении констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Решение о ликвидации СССР напрямую нарушало волю, выраженную гражданами СССР на референдуме в марте 1991 года, когда подавляющее большинство (76,4% принявших участие в голосовании) высказалось за сохранение единого государства.

На основе итогов всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации «О Союзе Суверенных Республик», подписание которого было назначено на 20 августа.

Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.

Неудавшийся государственный переворот положил начало процессу стихийного разрушения союзной государственности.

С 20 августа по 27 октября 1991 года приняли решение о независимости (выходе из СССР) одиннадцать союзных республик.

Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огарёвского процесса был подготовлен новый проект Союзного договора по созданию «Союза Суверенных Государств» как конфедерации независимых государств.

Соглашение в Вискулях 8 декабря подписали Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Белоруссии, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

11 декабря

1790 Взятие А. В. Суворовым турецкой крепости Измаил

11 декабря 1790 года русскими войсками под командованием А. В. Суворова была взята крепость Измаил, ранее считавшаяся неприступной.

Крепость была построена под руководством немецких и французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. С юга её защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 метров и глубиной от 6 до 10 метров, в некоторых местах рва стояла вода глубиной до 2 метров. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий.

В составе Русской армии насчитывалась 31 тысяча военнослужащих и свыше 500 орудий. Уже были три неудачные попытки взять Измаил штурмом: решить эту задачу не смогли ни Н. В. Репнин (1789), ни И. В. Гудович и П. С. Потемкин (1790), поэтому Военный совет из-за приближения зимы решил снять осаду Измаила.

В этих условиях во главе русской армии по приказу главнокомандующего Южной армией генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина был поставлен А. В. Суворов. Он прибыл к Измаилу 2 декабря, когда начался отвод войск. Изучив обстановку, Суворов решил овладеть Измаилом ускоренной атакой. Он приказал частям занять прежние позиции и организовать их подготовку к штурму.

11 декабря русские войска девятью колоннами с разных сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила десант. Спустя 9 часов Измаил был взят.

Штурм Измаила изменил стратегическую обстановку в пользу России, вынудив Турцию к переговорам о мире.

14 декабря

1825 В Санкт-Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов

14 декабря 1825 года в Петербурге произошло восстание, организованное группой дворян-единомышленников с целью превращения России в конституционное государство и отмены крепостного права.

Утром 14 декабря на Сенатской площади стали собираться восставшие войска. Они должны были заставить Сенат отказаться от присяги Николаю и предложить опубликовать манифест к русскому народу. Однако, на место сбора пришли не все намеченные военные подразделения, выбранный диктатором С. П. Трубецкой вообще не появился на Сенатской площади.

Тем временем к площади стягивались войска, верные Николаю I. Петербургский военный генерал-губернатор М. А. Милорадович предпринял попытку уговорить восставших сложить оружие, но был смертельно ранен выстрелом П. Г. Каховского.

В пятом часу дня Николай I отдал приказ открыть артиллерийский огонь. Было сделано семь выстрелов картечью: один поверх голов и шесть в упор. Солдаты обратились в бегство. К вечеру того же дня правительство полностью подавило восстание. В результате мятежа погибли 1271 человек, в их числе 9 женщин и 19 малолетних детей.

В результате проведённого по делу декабристов следствия, пятеро из них: П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский - были приговорены к смертной казни через повешение. Утром 13 июля 1826 года приговор был приведён в исполнение. Многих участников восстания и членов тайных обществ, имевших отношение к его подготовке, отправили в ссылку и на каторгу в Сибирь.

В 1856 году оставшиеся в живых декабристы были помилованы.

15 декабря

1959 В СССР введен в эксплуатацию боевой ракетный комплекс межконтинентальных баллистических ракет Р-7

21 августа 1957 года состоялся первый успешный пуск первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7 (SS-6, Sapwood - по классификации НАТО), разработанной коллективом Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1) под руководством Сергея Королёва.

Р-7 - двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с отделяющейся головной частью. Она несла термоядерный боевой заряд и могла его доставить практически в любую точку территории вероятного противника. Ракета стала не только новым грозным оружием, но и базой для создания ракеты-носителя для вывода в космос космических аппаратов и кораблей, в том числе пилотируемых.

После успешных пусков Р-7 как баллистической ракеты она была использована в 1957 году для запуска первых в мире искусственных спутников Земли. С тех пор ракеты-носители семейства Р-7 активно применяются для запуска космических аппаратов различного назначения, а с 1961 года эти ракеты-носители широко используются в пилотируемой космонавтике.

С 1957 по 2000 год выполнены запуски более 1800 ракет-носителей на базе Р-7, из них более 97 % стали успешными.

Для базирования этих ракет в 1957 году было принято решение о строительстве боевой стартовой станции (объект «Ангара») в районе посёлка Плесецк (Архангельская область). 15 декабря 1959 года первая боевая стартовая станция заступила на боевое дежурство; через два дня, 17 декабря, постановлением Правительства СССР был создан новый вид Вооруженных Сил - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

20 декабря

1917 Образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем

День чекиста ведёт свою историю с 20 декабря 1917 года. В этот день постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК).

Её первым председателем был назначен Ф. Э. Дзержинский. В задачи созданной комиссии входили «пресечение и ликвидация контрреволюционных и саботажнических действий по всей России, со стороны кого бы они ни исходили», предание суду Революционных трибуналов и выработка мер по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

21 декабря

1988 На Землю возвратились космонавты Владимир Титов, Муса Манаров и француз Жан-Лу Кретьен

В декабре 1987 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМ-4» с экипажем в составе Владимира Титова, Мусы Манарова и Анатолия Левченко.

После стыковки со станцией «Мир» экипаж приступил к работе по программе основной экспедиции. Космонавтам Титову и Манарову предстояло провести на земной орбите календарный год – с 21 декабря 1987 по 21 декабря 1988 года.

За время своего полёта Владимир Титов и Муса Манаров выполнили обширную программу значимую для последующей работы человека в космосе, выполнили три выхода в открытый космос, приняли экипажи трёх пилотируемых космических кораблей: «Союза ТМ-5», «Союза ТМ-6», «Союза ТМ-7» в составе Александра Волкова, Сергея Крикалёва и французского космонавта Жан-Лу Кретьена.

Владимир Титов и Муса Манаров успешно выполнили программу полёта на борту станции «Мир» и вернулись на Землю 21 декабря 1988 года вместе с Жан-Лу Кретьеном на борту корабля «Союз ТМ-6».

Продолжительность полёта составила 365 суток 22 часа.

25 декабря

1979 Ввод советских войск в Афганистан

В 1978 году Афганистан был провозглашён демократической республикой. Противоречия между сторонниками республики и радикальными исламистами привели к гражданской войне. В 1979 году руководство Афганистана, не справляющееся с силами повстанцев, обратилось к властям СССР с просьбой о помощи. Поставки оружия повстанцам со стороны США и опасение иностранного вмешательства заставили принять решение о вводе войск СССР на территорию Афганистана. Секретное постановление было принято 12 декабря 1979 года.

25 декабря 40-я советская армия пересекла границу Афганистана.

Принимать участие в подавлении исламистов руководство СССР не планировало. Главной задачей ввода войск была смена руководства Афганистана на лояльного Кармаля. Но вмешательство Советского Союза вызвало негативную реакцию простого народа, и против советских войск была объявлена «священная война» – джихад.

15 февраля 1989 года состоялось долгожданное событие: командующий 40-й армией генерал Громов вывел последние части советской армии с территории Афганистана.

30 декабря

1547 Иван IV Васильевич (Грозный) принял царский титул

16-летний великий князь Иван Васильевич в 1546 году, после поездки по сёлам и монастырям, возвратился в Москву 12 декабря, а на другой день, 13-го, после беседы с митрополитом вдруг объявил боярам о своем намерении жениться, но перед этим он пожелал «поискати прежних своих прародительских чинов». Речь шла о принятии царского титула.

Московские князья давно именовали себя «великими князьями всея Руси», дед Грозного именовал себя «царём всея Руси», но царский титул официально не принимал никто. Заявление о «прародительских чинах» объясняется просто: в средневековье любое новшество принято было маскировать под восстановление прежнего порядка.

Почему же Иван IV пожелал стать царём, не удовлетворившись великокняжеским титулом? Слово «царь» происходит от латинского Сaesar, превратившегося из личного имени талантливого римского полководца в императорский титул. Царями на Руси именовали византийских и германских императоров, а также ордынских ханов. Поэтому, провозгласив себя царём, Иван достигал одновременно нескольких целей.

Во-первых, тем самым он демонстрировал полную независимость Руси от Орды и, более того, равенство с нею. Во-вторых, подчёркивал претензии Русского государства на византийское наследие. В-третьих, царский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой, так как русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором - германским. Наконец, обретение царского титула имело значение не только для внешней, но и для внутренней политики. Став царём, государь поднимался на недосягаемую высоту над многочисленными князьями, в том числе и потомками великих (тверских, суздальских, ярославских и др.) князей. В Византии император фактически возглавлял даже церковь. Все поучения византийских отцов церкви о почитании царя теперь переносились на государя всея Руси.

16 января 1547 года великий князь Московский и Всея Руси Иван Васильевич торжественно был увенчан титулом царя, а 3 февраля того же года вступил в брак с дочерью окольничего Романа Юрьевича Захарьина Анастасией.

31 декабря

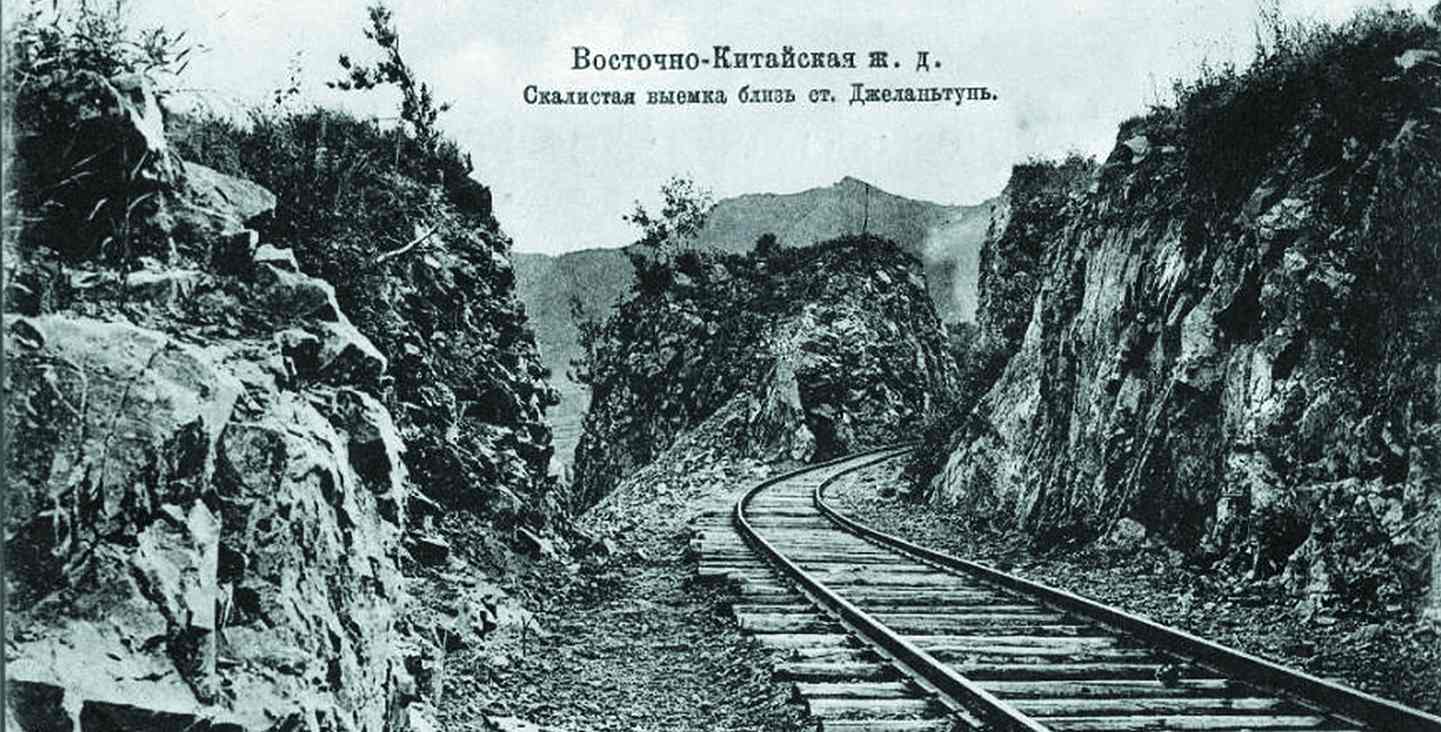

1952 В Харбине подписан советско-китайский протокол о передаче КНР Чанчуньской железной дороги (КВЖД)

Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД: до 1917 года - Маньчжурская дорога, с августа 1945 года - Китайская Чанчуньская железная дорога, с 1953 - Харбинская железная дорога) - железнодорожная магистраль, проходившая по территории Маньчжурии и соединявшая Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. Дорога построена в 1897-1903 годах как южная ветка Транссибирской магистрали (de facto). Принадлежала России и обслуживалась её подданными. Строительство дороги было шагом по увеличению влияния Российской империи на Дальнем Востоке, укреплению российского военного присутствия на берегах Жёлтого моря. Однако, поражение в войне с Японией поставило крест на всех этих усилиях и надеждах.

12 октября - 22 декабря 1929 года начались боевые действия между Китаем и СССР.

23 марта 1935 было подписано соглашение об уступке КВЖД Маньчжоу-го (фактически - Японии).

14 августа 1945 был заключён Советско-китайский договор о дружбе и союзе. После Маньчжурской операции 1945 года дорога перешла в совместное советско-китайское управление. Согласно советско-китайскому соглашению от 14 августа 1945 года, КВЖД и Южно-Маньчжурская железная дорога были объединены в Китайскую Чанчуньскую железную дорогу (КЧЖД), которая перешла под совместное советско-китайское управление на 30 лет, после чего должна была быть безвозмездно передана КНР.

31 декабря 1952 года было подписано соглашение о безвозмездной передаче КЧЖД Китаю.