- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 23. Исторические мозаики

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 23. Исторические мозаики

Вадим Приголовкин 12.03.2017

Вадим Приголовкин 12.03.2017

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 23

Исторические мозаики

Плюшкины

Удивительно, как много было в той стране характеров ярких, чудаковатых зачастую до странности и непонятности.

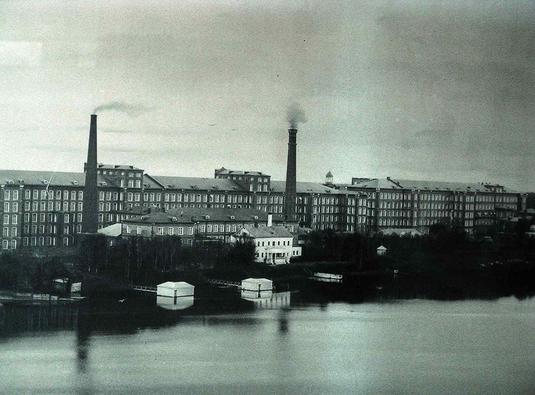

Павел Павлович Малютин был владельцем большой, образцово поставленной фабрики, называемой «Раменская мануфактура», что в 60 верстах от Москвы по Рязанской железной дороге.

Основал дело Павел Семенович Малютин, отличавшийся большим умом, энергией и широким размахом в торговых делах. При этом в личной жизни Павел Семенович был скуп до странности, боялся израсходовать на себя лишние 20 копеек. Это буквально! Например, приезжая по делам в Петербург, он всегда останавливался в одной из самых дешёвых гостиниц; дни проводил в посещениях возможных клиентов, а вечером, уже в темноте, шёл обедать в дешёвый же трактир, где, отобедав, устраивался писать в Москву распоряжения, заносил в гроссбух полученные заказы и прочие дела. Секрет был в даровом свете. Сидел долго, пока его не вытуривали недовольные половые, не получавшие от странного клиента заказов. Тогда он уходил к нововыстроенному пассажу на Невском, где на скамейке, поближе к свету уличной лампы, заканчивал свою ежедневную бухгалтерию, после чего шёл в гостиницу и ложился спать в темноте. Так он экономил 20 копеек за свечу, за которую пришлось бы платить, если бы он хоть на минуту зажег её.

Товарищество Раменской мануфактуры было большим, солидным делом. Основной капитал достигал 5 миллионов рублей, но в действительности имущество его во много раз превышало основной капитал и достигало нескольких десятков миллионов. Только принадлежавшие ему отличные леса составляли 60 тысяч десятин и оценивались не менее чем в 10 миллионов; кроме того в Москве были дома с большими земельными участками, а паи и ценные бумаги Товарищества в Московском коммерческом банке при номинальной стоимости их в 5 тысяч рублей в действительности продавались много дороже, доходя перед Первой мировой до 40 тысяч рублей.

Дети Павла Семеновича, унаследовав дело, унаследовали и его странности, при этом деловитости в делах, увы, были лишены. Главное, что деятельность товарищества благодаря отцу была поставлена настолько хорошо, а само товарищество обладало отличным штатом подготовленных и опытных работников, что катилось по накатанной, продолжая исправно давать прибыль.

Упомянутый Павел Павлович жил на Красносельской улице в большом доме собственного товарищества, но пользовался всего двумя комнатами. Чтобы попасть к нему, надо было пройти большую залу, пол которой заметно колебался на ветхих балках. Его родственник Воронин, по специальности архитектор, долго убеждал племянника в необходимости ремонта, но тот, не решаясь тратиться на ремонт, согласился только постелить несколько досок, пересекавших залу от входа до его комнат.

Младший брат, Михаил Павлович, оказался вообще не годным и расточительным хозяином, но не был удалён из дела братом, оставаясь директором с окладом в 12 тысяч рублей в год. Пользы от него в деле не было никакой: все деньги эти он тратил на наряды и удовольствия: его гардеробы, комоды и шкафы были наполнены костюмами, разным бельём, галстуками, шляпами и сапогами. Павел Павлович не тратил денег на покупку этих вещей для себя, а приходил к брату и выбирал из его вещей всё, что нужно, благо по комплекции братья были весьма схожи; он считал, что это компенсация за уплачиваемое брату жалованье.

Павел Павлович не имел лошадей, а пользовался преимущественно конкой. В любую погоду ездил только на империале, то есть на крыше, где дешевле. Эту его привычку знала вся Москва, и его имя сделалось нарицательным:

- Поедем на империале конки?

- Что ты?... я еще не Малютин, у меня хватит ехать внизу.

При этом Павел Павлович был умным и хорошо образованным человеком. Все его чудачества объяснялись единственно какими-то тараканами в его голове. Предполагали даже, что ему доставляло наслаждение смотреть на знакомых, проносящихся на рысаках мимо его, сидящего на империале, и при этом приветствовавших его низким поклоном.

Кончилось всё не менее странно.

За несколько лет до смерти Павел Павлович случайно зашёл в Московский Купеческий клуб, где в это время играли по крупной. Кажется, он стал свидетелем крупного выигрыша, и ему вдруг захотелось попытать счастья. Сев за стол, что было почти невозможно, он быстро проиграл 30 тысяч, что было невозможно абсолютно. С этого момента все заметили в нём странные перемены. Служащие заметили, что он стал ежедневно брать из кассы по сто рублей. Куда он их тратил? А ещё его видели в ресторане в красивой француженкой, при этом вид его – лицо и фигура, были какие-то странные, с конфузливым выражением.

Дело его перешло по завещанию двоюродному племяннику, который, будучи столь же неспособным к деловой деятельности, тяготился им и, в конце концов, продал совсем дёшево за пять миллионов, а сам уехал во Францию, где близ Ниццы обосновался в купленной вилле.

Имя известного московского купца Карташова тоже было нарицательным среди горожан - говорили: «Жаден, как Карташов». После его смерти наследник получил многомиллионное состояние, при этом в доме умершего находили деньги в самых неожиданных местах: в печках, отдушинах, под шкафами, в горшках с засохшими цветами, за шкафами; некоторые пачки денег были съедены мышами, другие, лежавшие в сырых местах, давно сгнили. В сундуках лежали давно превратившиеся в труху меха, а под этой трухой - пачки кредиток и золото.

Наверное, нечто похожее мы наблюдаем сегодня в новостях про обыски в квартирах арестованных чиновников и прочих «оборотней в погонах». Но, к чести предшественников, надо признать, что у них гнило своё, не наворованное. И, в отличие от современных, Карташов не жил широко: отказывал себе во всём и был доволен, когда должники угощали его обедом: обед непременно должен был состоять из самых простых и дешевых кушаний – щи с мясом и каша, а вместо десерта – копеечная сигара. Если же кто-то из должников вздумал угощать его более дорогими кушаньями и сигарой, то для этого человека кредит Карташова закрывался окончательно и бесповоротно.

Хлебное место

Общественная нагрузка лиц купеческого сословия была почти обязательна. Особенно для наиболее богатых, привилегированных купцов первой гильдии. При Купеческом обществе был даже специальный орган – Комиссия о назначении лиц на общественные должности при Купеческом обществе. И попробуй откажись!

В 90-е годы XIX века председателем этой комиссии состоял упоминавшийся уже в наших заметках Николай Александрович Найдёнов.

Однажды во время Страстной недели Великого поста в Биржевой комитет поступило заявление от кредиторов некого обанкротившегося предпринимателя с прошением о назначении лиц из числа купцов для надзора за имуществом несостоятельного должника. Имуществом был… публичный дом на Сретёнке, в Соболевом переулке. Найдёнов наметил кандидата на должность, которому было послано извещение о немедленном принятии имущества публичного дома. Вскоре к Николаю Александровичу явился назначенный купец и со слезами на глазах умолял освободить его от этой обязанности: «Я человек семейный, говею на этой неделе, придется туда часто ездить, могут увидеть и подумать, что я езжу туда кутить…».

Найдёнов сжалился и назначил другого, но… история повторилась, и его тоже пришлось освободить. Оказалось, что во всей Москве найти человека для этой обязанности не так уж и просто. Стали внимательно просматривать списки всех купцов и остановились на богатом армянине Халатове, собственнике большого торгового дела, домовладельце, обладателе имения Свиблово близ Останкино. Халатов не стал просить об освобождении, а наоборот, после принятия имущества заведения приехал благодарить за оказанное доверие. Найдёнов часто потом вспоминал этот случай, говоря: «Наконец нашёлся человек, вполне удовлетворённый этим делом, чему от души радуюсь!... А то не знал, что делать!».

Наивные люди

Пётр Иванович Рябов, серпуховской фабрикант вернулся из заграничной поездки. Когда зашёл домой, жена взяла его за руку, подвела к образам и, указывая на них, спросила:

- Скажи перед Богом, имел там других женщин?

Петр Иванович перекрестился и ответил:

- Поверь моему слову, ни разу не позволил!

«Она, сердечная, бросилась на шею и от радости зарыдала», - так Рябов вспоминал этот разговор спустя много лет, уже вдовцом, и сам начинал плакать.

Наивные были люди.

Меню

Трактир Бубнова помещался на Ильинке, позади Тёплых рядов. Трактир был известен хорошей пищей. Ежедневные дежурные блюда: в скоромные дни подавали ветчину окорочком, жирную «троицкую» телятину от задней ноги, громадный кусок ростбифа, окорок буженины, нашпигованный чесноком, с особо поджаренной хрустящей корочкой, жаренного поросёнка с кашей и тому подобные кушанья, а в постные дни бывали целые осётры, севрюга, тешка и филе белужье. Все кушанья вывозились в зал и кабинеты поваром на тележках на резиновом ходу, и повар нарезал каждому его порцию. Гарниры подавались отдельно и в большом размере. Публика в трактире толпилась с утра и до вечера, была многочисленна и невзыскательна: купцы, приказчики, покупатели из торговых рядов и мастеровые. Здесь же часто заключались торговые сделки. Стоило всё очень дешево: завтрак из двух блюд со сладким пирожком и чашкой кофе стоил около рубля.

Троицкая» телятина – телятина, которую доставляли из посада Троице-Сергиевского монастыря. Славилась особо нежным вкусом, потому что телята вскармливались только на молоке.

Солдатские деньги

Солдатские воспоминания, мемуары рядовых солдат – редкость во все времена. И особенно дореволюционные. Если офицеры оставили для нас немало свидетельств, то воспоминания их подчинённых буквально на вес золота.

В 1904 году в Твери были изданы воспоминания солдата лейб-гвардии Кавалергардского полка о службе в 1890-1894 годах. Для истории он остался почти неизвестным: знаем только фамилию автора - Подшивалов, свидетельств о его дальнейшей судьбе не сохранилось.

Вот как он вспоминал первые минуты во 2 эскадроне полка, куда его и ещё одного новобранца по фамилии Карасёв распределили на разбивке новобранцев.

«Унтер-офицер повёл нас в казарму 2-го эскадрона, расположенную на втором этаже; туда же явился и высокий офицер с аксельбантами; как оказалось, это был великий князь Николай Михайлович, командир 2-го эскадрона. Посоветовавшись с вахмистром, он обоих нас назначил в первый взвод. Здесь, в ротной канцелярии, нас ещё раз записали. Затем великий князь предложил нам передать ему деньги на хранение; при том он нас уверял, что денег наших не украдёт, они будут целы, а у нас самих скорее «стянут». У моего нового товарища Карасёва оказалось три рубля, завернутые в портянку, которые он тут же достал из сапога, предварительно разувшись здесь же. Отдавая деньги, Карасев спросил у великого князя: «А когда же ты мне отдашь их?». Великий князь, хохотавший всё время, смотря на то, как Карасев доставал деньги из сапога, засмеялся ещё сильнее на его наивный и грубый вопрос и сказал, что деньги он может взять обратно, когда захочет. Очевидно, отобрание денег сильно смущало моего товарища. У меня денег ничего не оказалось, и мне было крайне неловко перед великим князем, который мог подумать, что я скрываю и не хочу передать ему. Я объяснил ему, что денег не взял с собой потому, что у меня здесь живёт брат, который и будет меня поддерживать деньгами, когда понадобятся».

Великий князь Николай Михайлович, внук императора Николая I. Служил в Кавалергардском полку 10 лет, в описываемое время ротмистр. Но в нашей памяти он остался прежде всего как выдающийся ученый, автор многих исторических работ по эпохе Александра I и наполеоновских войн. Возглавлял Русское Историческое общество и Русское Географическое общество. Возглавлял не для галочки, его исторические работы сохраняют свою научную ценность до сих пор; Академия наук России присвоила ему звание доктора Русской истории, во Франции удостоили звания члена Французского института, крайне редко присваиваемого иностранцам. Его занятия лепидоптерологией (князь изучал бабочек) увенчались собранием одной из самых крупных коллекций бабочек, содержащей более 110000 экземпляров, которую в 1900 году князь подарил Зоологическому музею Академии наук в Петербурге. Эта коллекция хранится до сих пор.

Николай Михайлович был расстрелян большевиками январе 1919 года в Петропавловской крепости, Приговор утвердил лично В. И. Ленин с формулировкой «революция не нуждается в историках».

Но вернёмся к автору воспоминаний. В ноябре 1894 года, отслужив свой срок, унтер-офицером он увольнялся в запас. Подобно большинству гвардейских унтеров, перед увольнением он получил несколько предложений от офицеров поступить к ним на службу, одно из которых, поступить в частное имение графа Уварова в Смоленскую губернию, он принял.

Вот как запомнилось ему прощание с полком.

«Последний день моего пребывания в полку ознаменовался для меня великим событием: почти все офицеры 2 эскадрона, прощаясь со мною в офицерском собрании, жали мне руку и целовали меня. Таким весьма любезным отношением господ офицеров я был несказанно тронут. Это было для меня лучшей наградой за мою службу, и этот день был лучшим днем в моей жизни».

Но господа офицеры не только руку жали и целовали, помнили они и о материальном: «Несколько десятков рублей, оказавшихся у меня в кармане после сердечного прощания, если так можно выразиться, уже не так меня прельщали – хотя таких денег я никогда не имел в жизни, и они должны представлять для меня большую ценность.

Временно командовавший тогда эскадроном штабс-ротмистр Шебеко первый при прощании со мной сказал небольшую речь, в которой благодарил меня за службу и между прочим выразил пожелание, чтобы я и после военной службы был так же полезен, как и на службе.

Простившись затем с товарищами и бывшими учениками (автор состоял учителем молодых солдат) – причём было пролито немало слез… я покинул полк».

Интересно, что полковая семья не забывала своих рядовых и после увольнения. Будучи уже в Смоленской губернии, Подшивалов получил знак разведчика 1-го класса и золотой нательный крест от великого князя Николая Михайловича. Такие золотые кресты дарились великим князем всем нижним чинам, выходящим из полка, которые служили при нём и участвовали, как это было принято, в подношении ему иконы, когда он выходил из эскадрона.

А ещё через 5 лет после службы в 1899 году по случаю 100-летнего юбилея лейб-гвардии Кавалергардского Ее Величества государыни императрицы Марии Фёдоровны полка унтер-офицеру запаса Подшивалову была прислана юбилейная бронзовая медаль.

О практической пользе религии. Религия делает нас лучше

Тертий Иванович Филиппов начал свою карьеру учителем русского языка. Обладая блестящими способностями, перешёл на службу в канцелярию Священного Синода, позже в Государственный контроль, где прошёл все высшие стадии служебной иерархии от вице-директора департамента до государственного контролера.

Современников, знакомых Тертий Иванович удивлял противоречивыми чертами своего характера. С одной стороны, это был добрейший человек. Например, к своим непосредственным подчинённым он и его жена относились крайне внимательно: любой, самый мелкий чиновник принимался им в доме вместе с семейством, пользовался всем гостеприимством начальника и мог рассчитывать на его помощь в любых житейских обстоятельствах. Этим Филиппов выгодно отличался от большинства современных ему министров, которые предпочитали водить дружбу с равными по положению.

Одновременно Тертий Иванович парадоксально отличался удивительной мстительностью и ехидством в отношении людей, не разделявших его внутриполитических взглядов. И даже друзьям своим он не стеснялся подложить свинью, если только доходили до него слухи о недоброжелательном в отношении него отзыве.

И при всём этом Тертий Иванович был человеком искреннее и глубоко религиозным.

Друзья и знакомые часто его упрекали, говоря, что подобные черты характера никак не вяжутся с настоящей верой. Тертий Иванович очевидное не отрицал, на упреки отвечал просто: «Да посудите сами, какой бы я был злобный, если бы религия меня не удерживала».

Раз шлепок, два шлепок

С момента принятия в июне 2016-го года так называемого «закона о шлепках» какие страсти кипели. И вот на днях Госдума разрешила не сажать родителей, если они шлёпнули ребенка, но только один раз в жизни. Сторонники ювенальной юстиции в трауре, традиционалисты торжествуют, коммунисты, говорят, обижены.

А вот как это было в России до 1917 года?

В русском императорском праве у родителей и детей были как права, так и обязанности. И были они гармонично уравновешены. В отличие от классического Римского права, в котором у родителей были только права, вплоть до права «жизни и смерти» в отношении детей и жены, и от Советского и современного права, в котором у родителей только обязанности фактически без всяких прав.

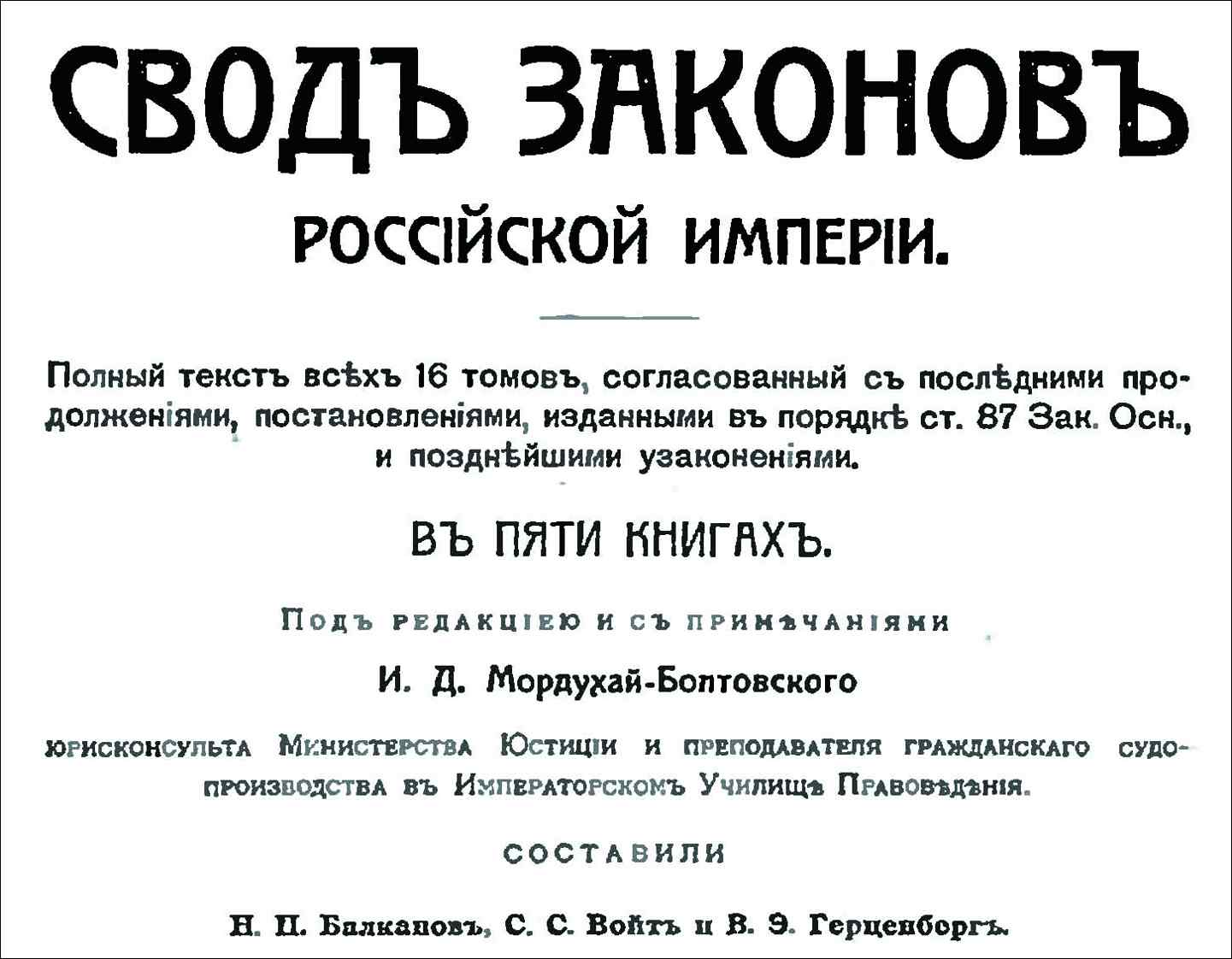

Расписаны были права и обязанности весьма подробно и утверждены законодательно. Смотрим Свод Законов Российской Империи. Том 10, часть 1. Свод гражданский. О правах и обязанностях семейственных. Раздел II. О власти родительской. Отдел I. О власти родительской в личных отношениях.

Смотрим статьи 164-171. Это права родителей; в статьях 172-176 обязанности родителей.

Статья 165 даёт родителям право применять власть «для исправления детей строптивых и неповинующихся», для чего употреблять «домашние исправительные меры». Если таких домашних мер недостаточно, то «за упорное неповиновение родительской власти, развратную жизнь и другие явные пороки заключать в тюрьму». Вот так, не более не менее – тюрьма!

Статья 168. «В личных обидах или оскорблениях от детей на родителей не приемлется никакого иска ни гражданским, ни уголовным порядком». Сравни, читатель, как всё изменилось за какую-то сотню лет и в Европе, и у нас!

Родительская власть прекращалась только смертью родителей. И возраст детей тут не играл никакой роли. Даже поступление на государственную службу, даже вступление дочерей в замужество эту родительскую власть не прекращали, а только ограничивали! Точно также родительскую власть ограничивало (но ни в коем случае не прекращало) поступление ребёнка в общественное училище (статьи 178, 179).

Немного об обязанностях.

Статья 172 возлагала на родителей обязанность материального содержания детей, а кроме того родители «обязаны давать… воспитание доброе и честное».

Статья 173. «Родители должны обращать всё своё внимание на нравственное образование своих детей и стараться домашним воспитанием приготовить нравы их и содействовать видам правительства. Родителям предоставляется на волю воспитывать детей своих дома или отдавать их в общественные заведения, от правительства или частных лиц утверждённые».

Все же Маркс имел все основания написать, что «семья – это ячейка общества». В ХХI веке он этого не написал бы.

О семье

Но и коли у нас речь зашла о Российских имперских законах, не удержимся, чтобы не добавить о семье из того же десятого тома свода законов Российской Империи. Об обязанностях супругов в отношении друг к другу. Статьи 106 и 107.

«Муж обязан любить жену свою как собственное своё тело, жить с ней в согласии, уважать, защищать, извинять её недостатки и облегчать ея немощи…».

«Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и неограниченном послушании, оказывать ему всякое угождение и почтение, как хозяйка дома».

Страна у нас действительно была Православная. Эти статьи закона фактически повторяют слова апостола Павла о взаимных обязанностях мужа и жены.

И понятно, что всё, что писали в законах, внушалось нашим предкам в их повседневной жизни родителями и дедушками-бабушками. На этом росли и воспитывались, и этим потом руководствовались в повседневной своей жизни. До поры до времени…