- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 31 Исторические мозаики

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 31 Исторические мозаики

Вадим Приголовкин 14.12.2017

Вадим Приголовкин 14.12.2017

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 31

Исторические мозаики

Разведчик Степан Богачов

Служил в команде разведчиков лейб-гвардии 2-го Царскосельского стрелкового полка с первого года Великой войны. Выделялся выдающейся расторопностью, большой личной храбростью и почитался солдатом безукоризненной исправности по службе (все эти эпитеты - «выдающейся», «безукоризненной» - это не авторское! Именно в таких терминах характеризовали Богачова его командиры). Имел несколько георгиевских крестов и унтер-офицерское звание. Когда в 1915 году потребовалось командировать в Царское Cело несколько стрелков для обучения и дрессировки в Царском питомнике для военных целей полковых собак, то выбор старшего в команде пал на Богачова, как на исключительно надёжного и добросовестного стрелка.

Осенью 1916 года в одном из боёв Степан Богачов был ранен в голову осколком гранаты. Крови было много, стрелок решил, что умирает, и обратился к своему командиру, начальнику команды разведчиков с неожиданным признанием: «Простите, Ваше Высокоблагородие, я не Степан Богачов, а Василий Богачов! Я – беглый каторжник». Оказалось, что он действительно был сослан на каторжные работы за убийство во время драки. Как говорил, убил, защищая брата. Когда началась война, он с каторги бежал. Всякими правдами и неправдами с трудом добрался до дома, где, переночевав всего одну ночь, взял у отца его паспорт на имя Степана Богачова, подчистил и исправил в нём год рождения и уехал с этим паспортом на фронт, где поступил добровольцем в лейб-гвардии 2-й Царскосельский стрелковый полк, в котором примерной службой заслужил всеобщее уважение и любовь.

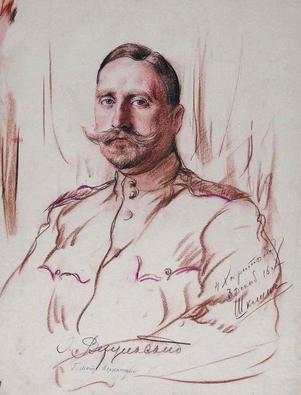

Командир полка генерал-майор Верцинский, которому офицеры доложили о нежданном признании, оказался в затруднительном положении. По закону беглого каторжника требовалось немедленно арестовать. Но генерал распорядился по-своему. Офицерам велел раненого ввиду его выдающихся боевых отличий эвакуировать обычным порядком. Самому Богачову строжайше указать никому о его прошлом не говорить и немедленно сообщить в полк, в какое лечебное учреждение он будет эвакуирован. По команде был отправлен официальный рапорт о происшедшем, но одновременно было отправлено ходатайствование на имя Его Императорского Величества о помиловании унтер-офицера Богачова за его боевые заслуги.

Рапортом генерал не ограничился. 27-го октября Верцинский уехал в кратковременный отпуск в Петербург и воспользовался случаем, чтобы подать докладные записки о Богачове инспектору пехоты Великому Князю Павлу Александровичу и Шефу полка Великому Князю Дмитрию Павловичу, прося их ходатайства за него. Более того, как он писал позже: «Боясь, что Богачова могут арестовать как беглого каторжника, я разыскал его в Петрограде в одном из лазаретов, ободрил его, обещал наше полное заступничество и в случае каких-либо осложнений велел немедленно звонить мне по телефону».

Наконец, представляясь 22 ноября Государю в ставке, генерал Верцинский доложил ему о случае с унтер-офицером Богачовым и получил обещание императора о его полном помиловании.

Вскоре в полку было получено повеление о Высочайшем помиловании унтер-офицера Богачова, который после выздоровления вернулся в полк.

В том, что совершивший уголовное преступление человек в военное время доблестно сражается за свою страну, нет ничего удивительного, подобные истории случались во все времена, и в этом смысле история унтер-офицера Богачова ничем не примечательна. Но то, как офицеры русской гвардии принимали участие в судьбе своего солдата, найдя его в глубоком тылу в госпитале и не поленясь пройти весь путь по инстанциям вплоть до самого императора, нам показалось достойно упоминания.

Не сообразил

9 ноября 1896 года лейб-гвардии Егерский полк отмечал столетний юбилей своей истории. Накануне в Зимнем дворце состоялась прибивка нового знамени, а вечером в полковой церкви св. Мирона отслужили панихиду по всем бывшим егерям, павшим в боях и умершим.

Прибивка знамени были старой традицией и состояла в том, что все офицеры полка должны были ударить молотком по одному из золочёных гвоздей, которым знамя крепилось к древку. А первый гвоздь вбивал шеф полка – Государь, потом Императрица и лица императорской фамилии, затем все офицеры, начиная с командира полка.

На другой день был парад в Михайловском манеже, молебен и церемония пожалования полку нового знамени. Знамя командиру полка вручал Государь; командир, принимая святыню, как было принято, становился на одно колено. Старое знамя, от которого к этому времени, как правило, оставались одни лохмотья, после этого занимало почётное место в полковой церкви, на амвоне против алтаря.

Новое знамя, сделанное по новому образцу, было великолепно: на одной стороне образ святителя Мирона, написанный масляными красками (кстати, работы своего офицера - Н. Н. Бунина), на другой – шитый золотом вензель Императора Николая II. Края знамени тоже шиты золотом, древко увенчано массивным золотым орлом, под которым подвязаны ленты – голубая андреевская, юбилейная и георгиевская – награда полку за Бородино. Само полотнище шёлковое, тёмно-зеленого цвета (цвет четвёртого полка в дивизии) и очень тяжёлое; носить его было намного труднее, чем знамена старого образца, оттого в знаменщики выбирались из очень сильных и ловких людей.

После парада полк вернулся в казармы, где солдат ждало праздничное угощение, а офицеры и все старые егеря получили приглашение на завтрак в Зимнем дворце. Завтрак проходил по заведенному порядку: тосты, музыка, крики «ура», а после в соседнем небольшом зале Государь и Государыня обходили офицеров, с некоторыми разговаривали, как того требовал этикет.

Как известно, в подобных случаях Николай II немного смущался: играл кольцом, поглаживал усы, смотрел немного в сторону, думал что спросить, из-за чего возникали паузы между вопросами. Правда, современники, близко видевшие Государя в такие минуты, отмечали, что при этом Николай II отнюдь не был рассеянным человеком; не обладая должным искусством поддерживать светскую беседу, он всё же в такие минуты, будучи очень наблюдательным, всё замечал, хотя на людях этого не показывал.

Вообще же, искусство поддерживать светскую беседу прививается монархам с раннего детства, и большим трудом, и при этом подразумевает наличие должного собеседника, обладающего подобными навыками и воспитанием. В частности, собеседник должен уметь так строить свои ответы, что они сами должны задавать венценосной особе тему для следующего вопроса. Но в этот раз Государю не повезло. Его собеседником оказался командир полка Чекмарёв. Это был достойный представитель егерей, но отличался товарищами как натура тяжеловесная, медвежья. Не удивительно - беседа не клеилась. За короткими ответами командира следовали особенно долгие паузы неловкого молчания.

Наконец, Государь спросил:

- А я слышал, что у вас сегодня вечером состоится в полковом собрании ужин со старыми егерями?

Государь, конечно, знал, что такой ужин намечался на вечер, и на него были приглашены, кроме полковых офицеров и старых егерей, всё гвардейское начальство и командиры всех других гвардейских полков.

Чекмарев не нашёл ничего лучшего, как дать так называемый унтер-офицерский ответ:

- Так точно, Ваше Императорское Величество!

Ещё, пауза и, чуть-чуть улыбнувшись, Государь сказал:

- Ну, желаю вам весело провести время, - и отошёл к группе следующих офицеров.

Как потом в полку возмущались несветскостью Чекмарёва! Упустить возможность пригласить на ужин в честь столетнего юбилея полка собственного августейшего шефа надо было суметь.

Правда, отметим, что вообще же посещения Николаем II вечерних трапез гвардейских полков, особеннно после революции 1905-1907 годов, были если не частыми, то достаточно регулярными. При этом, принимая приглашение полка, Государь высказывал пожелание, чтобы на ужине не присутствовали никакие посторонние офицеры или вышестоящее начальство. Даже офицеры Генерального штаба, прикомандированные к полку для цензового командования ротой или батальоном, на такие ужины не приглашались. Характер таких вечеров был строго семейным – Государь в стане своего полка. Недаром до сих пор противники монархии, желая укорить Николая II, ставят ему в вину, что он по сути своей был гвардейский офицер. Хотя, что в этом плохого?

Свадьба

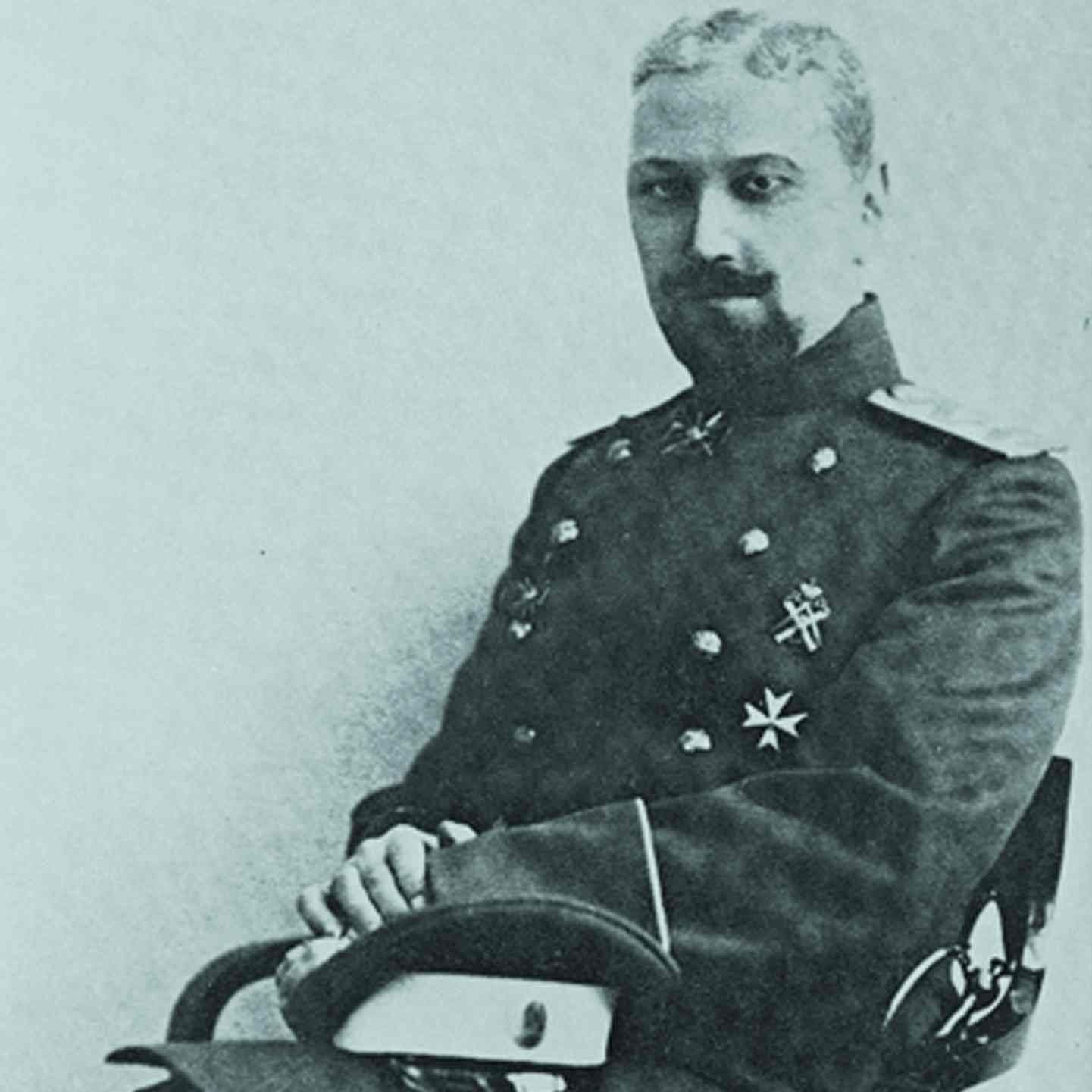

Году в 1895-ом молодой фельдфебель 5-ой роты лейб-гвардии Егерского полка Кирсанов справлял свадьбу. Шаферами у новобрачных выступали офицеры его роты. Ну а кого ещё мог пригласить на свою свадьбу крестьянский паренёк, только что отслуживший срочную и решивший остаться на сверхсрочную, кроме своих друзей фельдфебелей и подружек невесты? В частности, шафером у невесты был выпускник Пажеского корпуса, самого привилегированного учебного заведения империи Борис Геруа, правнук знаменитого Екатерининского академика, внук и сын генералов. Дед подпоручика был любимцем Николая I, во время мятежа Декабристов, будучи командиром лейб-гвардии саперного батальона, первым пришёл на защиту Николая I и царской семьи. В общем, белая кость.

Но вернёмся к свадьбе. Торжественное венчание состоялось в полковом храме, потом был обед и бал в… помещении роты. Всё было чинно, точно по расписанию и, как вспоминал Геруа, очень мило. По стародавнему этикету тех времен – нетолерантных и далёких от равноправия полов - каждой даме на вечере полагался кавалер. Дамой вечера подпоручика императорской гвардии оказалась хорошенькая горничная, что, впрочем, естественно – невеста ведь пригласила своих подруг, не графинь.

Геруа отметил, что девушка была весёлая, неглупая, с отличными манерами и легко поддерживала разговор на любые темы. В светских манерах Александр Геруа знал толк: и не просто как выпускник Пажеского корпуса, где этой науке уделяли особое внимание, - будучи одним из лучших, он был выбран начальством и выполнял обязанности пажа самой императрицы Александры Фёдоровны.

Во всём остальном это была самая обычная русская свадьба: церемониймейстер по бумажке читал тосты, музыка играла туш, а гости кричали «горько», после чего молодые сконфуженно целовались.

После обеда убрали столы и открыли бал, как и полагалось на любом балу, даже царском, вальсом. В первой паре с новобрачной пошёл сам ротный командир, штабс-капитан Гудима, тоже паж, только выпуском постарше. Подпоручик Геруа вальсировал со своей бойкой соседкой, которая, как выяснилось, танцевала столь же хорошо, как и разговаривала.

Такие вот собрания могли иметь место в казармах лейб-гвардии Российского Императора, где на свадьбе ротного фельдфебеля элита российского дворянства вальсировала со столичными горничными, и, кажется, все вполне комфортно себя чувствовали.

Внушение власти

На Волковском кладбище в Петербурге до революции показывали один необычный памятник. Это была выполненная из бронзы, несомнено первокласным мастером, фигура молодого и красивого офицера в форме лейб-гвардии Семёновского полка, изображённого как бы спящим. Голова его покоилась на кивере эпохи Николая I, воротник был расстёгнут, тело покрыто декоративным плащом, спадающим на пол живописными, тяжёлыми складками.

Рассказывали историю этого памятника. Офицер, будучи в карауле Зимнего дворца, прилёг отдохнуть и расстегнул крючок стоячего воротника, резавшего шею. А это в ту эпоху строжайше запрещалось. Услышал во сне какой-то шум, открыл глаза и увидел над собой стоящего Государя!

Офицер так и не встал. Умер от разрыва сердца.

Это в либеральную эпоху императора Александра III караульным офицерам разрешили после вечерней зари, то есть после 8-ми вечера, снимать мундиры и надевать пальто. Теперь подпиравший шею твёрдый с шитьём жёсткий воротник и тесно стягивающий талию пояс не мешали отдыхать. Избаловались при последних императорах господа офицеры. Так страну до революции и довели!

Яблоко от яблони

В высочайшем уровне подбора преподавателей в главном учебном заведении Империи Пажеском корпусе конца XIX века были и исключения. Говорили, что такая ситуация образовалась оттого, что были в корпусе несколько преподавателей-старожилов, уволить которых было просто неловко.

Одним из таких исключений был преподаватель истории Рудольф Игнатьевич Менжинский. Это был настоящий могиканин корпуса, пропустивший через себя не одно поколение учеников. С виду это был высокий, слегка сутулый старик в пенсне и с аккуратной бородкой, с пробором посередине приглаженных редеющих волос; манеры имел вкрадчивые, кошачьи, а с лица его не сходило выражение презрительности. Пажей, которые путались в ответах, он насмешливо называл «сокровище» и был не прочь поиздеваться над ними; вообще, всем обычно ставил низкие оценки, так как заранее считал, что никто из учеников больше чем на 9 знать не может (напомним, что до революции оценки ставились по 12-ти балльной шкале, что, на наш взгляд, гораздо удобнее).

Преподавание истории в то время велось по общепринятому для всех учебных заведений Империи учебнику Иловайского. Среди современников учебник критиковали, обвиняя, что это просто сухое собрание фактов и дат, без каких-либо попыток объяснить ход исторических событий или выяснить их причинно-следственные связи. Но, в конечном счёте, всё, разумеется, зависело от учителя: талантливый учитель мог и должен был легко подняться над сухими страницами казённого издания, и такие учителя в Империи были; в талантливых руках учебник Иловайского оказывался удачным материалом. Но Рудольф Игнатьевич талантом явно не был. В результате, несколько поколений пажей наблюдали, казалось бы, бессмертного наставника, для которого история заключалась в сухой хронике событий. Он даже карты на своих уроках не вывешивал.

Некоторое исключение было, когда изучение истории доходило до французской революции – любимого периода Менжинского. Тут он оживлялся, даже рассказывал анекдоты, характеризующие ту эпоху.

Параллельно с Пажеским корпусом Менжинский преподавал, и столь же долго, в нескольких других учебных заведениях столицы, и, в том числе, в женском пансионе мадам Труба. Там были изданы литографическим способом записки, отредактированные Менжинским. Счастливчики-пажи, имевшие сестру или кузину в пансионе мадам Труба, получали во временное пользование эти записки (судя по всему, записки были изданы в малом экземпляре и были библиографической редкостью), делились, конечно, с товарищами, и выгоды сказывались неизменно: Менжинский при ответе узнавал себя, таял, и счастливчик получал высший возможный балл – 9.

Менжинский был поляк! Увы, это сказывалось при изучении правления Екатерины II. Мстительный историк не мог простить ей раздела Польши, и горе несчастному ученику, который, забывшись, называл Императрицу Великой! Преподаватель вспыхивал и шипел язвительно на виновного: «Вторая, сокровище, вторая! Сенат не подносил ей титула Великой! Садитесь». И оплошавший, садясь, знал, что более семёрки сегодня ему не видать.

В это трудно поверить, но Менжинский, внушив стойкое отвращение к истории нескольким поколениям представителей имперской элиты, удалился на покой всего лишь за несколько дней до Мировой войны. Сам корпус пережил его всего на два с половиной года.

Ох, уж это непонятное русское добродушие! Читатель, наверное, уже догадался, что сын историка Рудольфа Игнатьевича Менжинского - это тот самый Вячеслав Менжинский, который соратник и преемник другого поляка, Дзержинского. Между прочим, Вячеслав Менжинский, член РСДРП с 1902 года, впервые арестован в 1906 году, бежал из тюрьмы и осел за границей.

Воистину, странная у нас страна была до февраля 1917 года. Сын - активный революционер, из тюрем не вылезает, а папа его в это время преспокойно преподаёт в главном учебном заведении государства. Сразу Сталин вспоминается, с его статьёй о членах семьи изменника Родины. Хотя Вячеслав до 37 года не дожил и умер своей смертью.

Педагогический приём

Преподаватель Первого кадетского корпуса в Санкт-Петербурге Василий Григорьевич Новосёлов явно был незаурядным воспитателем. Считался наставником строгим, воспитанники его побаивались, но, безусловно, уважали, чему свидетельство то, что ни разу кадеты не устроили в его адрес так называемый бенефис, или балаган. Это такая традиция российских кадет нелюбимым учителям или просто в случае подходящего повода - устраивать заранее организованный беспорядок.

В обязанности воспитателя входило составлять письменные аттестации на каждого воспитанника. Вообще, читатать такие дореволюционные аттестации одно удовольствие – видно, что преподаватели относились к их составлению неформально и не занимались отписками, а действительно изучали и глубоко знали своих подопечных.

Но Новосёлов пошел ещё дальше, и даже сам процесс составления аттестаций использовал в воспитательных целях.

С написанных аттестаций для всяких казённых бюрократических дел требовалось снимать копии. Пишущих машинок в те времена ещё не было, копии снимались от руки. И хотя официально считалось, что аттестации эти секретные, Новосёлов придумал привлекать к копированию некоторых воспитанников, которых считал нужным ознакомить с их аттестацией. Ну и своё время сберегал, конечно. Обычно он приглашал к себе вечером в свободные часы двух кадет и засаживал их за переписку. В том числе, переписчики копировали аттестации и на самих себя. Так, 13 летний мальчик читал о себе в заключении отзыва, в общем- то хорошего:

«… Замечаются зачатки эгоизма, которые могут развиться или в себялюбие, или в чрезвычайную требовательность к самому себе».

Надо полагать, шло на пользу, если у 13-летнего человека прочитанное оставалось в памяти на всю жизнь и описывалось спустя много десятилетий в воспоминаниях об ушедшей эпохе. Да и описывалось красиво, настоящим литературным языком, благодаря тому же Новосёлову, который преподавал в корпусе русский язык и прозвище имел говорящее - «Суффикс», ибо донимал оным учеников изрядно.

Как опустить с небес на землю и избавить от зазнайства

Как известно, императрица Александра Фёдоровна при большом стечении незнакомых людей чувствовала себя неловко, не в пример многим венценосным особам, для которых умение подать себя на людях было частью профессиональных навыков. Эта неловкость была характерна для последней русской императрицы вплоть до конца её царствования. Что же говорить о первых днях Александры Фёдоровны в роли русской императрицы, когда молодая женщина ещё не научилась хоть как-то скрывать свою застенчивость и слабо ещё владела русским языком.

9 ноября 1896 года (ровно два года прошло с венчания Николая II и Александры) царская чета в Зимнем дворце обходила строй представлявшихся гвардейских офицеров. Было заметно, насколько тяжело молодой императрице, только начинавшей осваиваться со своими светскими обязанностями, ориентироваться в сонме блестящих малознакомых ей лиц.

Наверное, поэтому Государыня так среагировала, увидев, наконец, в толпе этих офицеров знакомое лицо. Это был её первый камер-паж. Первый в России, удостоенный этой чести. Совсем недавно на знаменитом Царском валике в лагере Красного Села императрица лично вручила ему приказ о производстве в офицеры. Не заметить этот выдающийся, весьма длинный нос на молодом безусом лице было невозможно.

Императрица решительно направилась в гущу расступившихся офицеров и с улыбкой протянула своему бывшему пажу руку для поцелуя, задала несколько вопросов по-французски. Что именно она спросила, никто вокруг не слышал, и даже сам обладатель выдающегося носа подпоручик Борис Владимирович Геруа не запомнил – пара-тройка ничего не значащих дежурных светских реплик, – но это было неважно: главным для всех окружающих был сам факт - Царица удостоила улыбкой, разговором, дала поцеловать руку!

Наверное, лет сто - сто пятьдесят назад в галантный «дамский век» подобный случай составил бы карьеру молодому человеку на всю оставшуюся жизнь. Увы, на пороге ХХ-го века триумф молодого подпоручика длился считанные секунды. Едва императрица отошла, как её заменил Великий Князь Михаил Николаевич. Бодрым военным шагом, раздвинув офицеров, он подошёл к счастливцу, удостоенному высочайшего внимания.

- Смотри, не зазнавайся, молокосос! – сказал он шутливо грозным тоном и крепко взял подпоручика за… этот самый нос. Обижаться не приходилось. Великий князь, Фельдмаршал и Фельдцейхмейстер был в точно таком же егерском мундире, что и подпоручик; будучи зачислен в штат егерского полка 62 года тому назад, он на правах старшего товарища имел право на подобную дружескую фамильярность. Ещё Михаил Николаевич был известен тем, что единственный из Великих Князей продолжал обращаться ко всем на «ты», как было принято до начала царствования Александра III.

Только потом Великий Князь спросил фамилию молодого егеря. Что-то пошутил ещё. Поставил на землю, что называется.