- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 16

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 16

Вадим Приголовкин 30.08.2016

Вадим Приголовкин 30.08.2016

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 16

Исторические мозаики

О самозванцах и фамилиях

Самозванцы – явление известное в русской истории. Но если можно представить, что двигало Лжедмитриев, Пугачева и княжну Тараканову, то мотивация некоторых не столь известных их коллег выше нашего понимания.

В 1807 году за 10 дней спешно сформированный Санкт-Петербургский батальон стрелков милиции (батальон ополчения; начал формироваться 13 февраля, а уже через 10 дней отправился на фронт) двигался маршем через Курляндию. Шли в Пруссию, воевать с Наполеоном. На время похода батальон был присоединен к лейб-гвардии Егерскому полку. Недалеко от Митавы, в местечке Телис, случилось странное происшествие. Фельдфебель третьей роты второго батальона егерей Попов, сочинил прокламацию, собрал роту и зачитал, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР в проезде ЕГО через сие местечко остался весьма недовольным местными жителями и потому в наказание приказал местечко это… разграбить!

Сказано – сделано. Губернский секретарь на гражданке, а ныне младший офицер батальона Василий Иванович Григорьев только завязал за вечерним стаканом пунша с полковым лекарем егерей Антоном Христофоровичем Ренцем занимательный разговор, как: «услышали необыкновенный крик из мужских и женских голосов, а частью и детских состоящий… посему и узнали эту глупую выдумку Попова поживиться…».

Конец истории прост. Изобретатель императорского манифеста разжалован в рядовые, молодого прапорщика Кашперова, бывшего в тот день дежурным по батальону, и всю виновную роту поставили на двое суток на бивак (попросту говоря – в поле, а не на квартиры обывателей), что бы «прохладить сим излишний жар», главные участники жестоко наказаны палками. Ну а жителям местечка командир егерей граф Сен-При щедро уплатил за убытки – мнимые и вымышленные, - полновесными червонцами, что бы история сия далее не распространялась.

Что заставило унтера выдумать эту историю, да ещё впарить её товарищам? И не поленился же манифест сочинить, записать, озвучить! И уж совсем по-нашенски, по-русски, похоже, совершенно не задумался, что ему за это будет, - потом, когда местечко разграбят.

Впрочем, на наш взгляд, разжалованием он отделался весьма легко, скорее всего, по причине того, что командование явно стремилось не делать шума из происшествия. Упомянутый прапорщик Кашперов Григорий Иванович не пострадал, вероятно, по причине молодости – всего за 6 дней до выступления в поход, 17 февраля он был произведен в первый офицерский чин – прапорщика из портупей-юнкеров лейб-гвардии Егерского полка. А уже 24 мая за отличие в деле у села Ломиттен получил первый орден Святой Анны 3-й степени, а 2 июня за Фридланд золотую шпагу «За храбрость». В те годы ветеранами становились быстро.

По-своему интересен и Василий Григорьев, из дневника которого взят этот эпизод. Самое удивительное, что по-настоящему, он вовсе не Григорьев, а Пожарский. Причем самый непосредственный, прямой потомок в 7 колене освободителя Москвы. Так что его тоже в некотором роде можно считать самозванцем. Отец Василия и его родной брат по своей воле переменили фамилию (причём на разные - брат стал Поморцевым) из-за того, что третий их брат, в своё время, состоя при Петре III, после Екатерининского переворота бежал в Пруссию, где и пропал. Этот поступок так напугал младших его братьев, что опасаясь преследований (мнимых, или реальных – непонятно) оба переменили фамилию. Будучи баловнем матери, он не получил должного воспитания, а образование отрока ограничилось умением читать и писать, да знанием первых четырёх правил арифметики. По этой причине карьеры он не сделал. Мешал и характер, сформировавшийся на улице под дурным влиянием. Будучи человеком умным и способным, таковым себя искренне и считал, и при всяком столкновении с высшими винил их, а не себя. На страницах его дневника полно общения «с прекрасными феями», кутежей и картёжной игры. Будучи приятной наружности, крепкого телосложения, полный, даже с брюшком, не задумываясь, мог дать пощечину, или пустить в ход нагайку. Дожил до 82 лет.

И при всём при этом, биограф XIX века отмечает: «… не можем не заметить вместе с тем, что под корою всевозможных пороков крылись, однако, даже в испорченных людях того времени ростки разных хороших качеств, какими не всегда могут похвалиться нынешние люди. Они не дорожили комфортом настолько, чтобы считать его высшим благом в жизни, для обладания которым можно всем пожертвовать; были для них и более высокие идеалы… Свою готовность на самопожертвование доказывали они не словами только, а делом. Верили в свою силу, оттого верили и в силу России, оттого в случае надобности каждый мог сделаться героем. Как легки были они на пакости всякого рода, так легки были и на добро. Трусами не были ни против товарищей, ни против начальства, ни против врага и от неудач не падали духом». На наш взгляд, прекрасная эпитафия всему поколению 1812-го года.

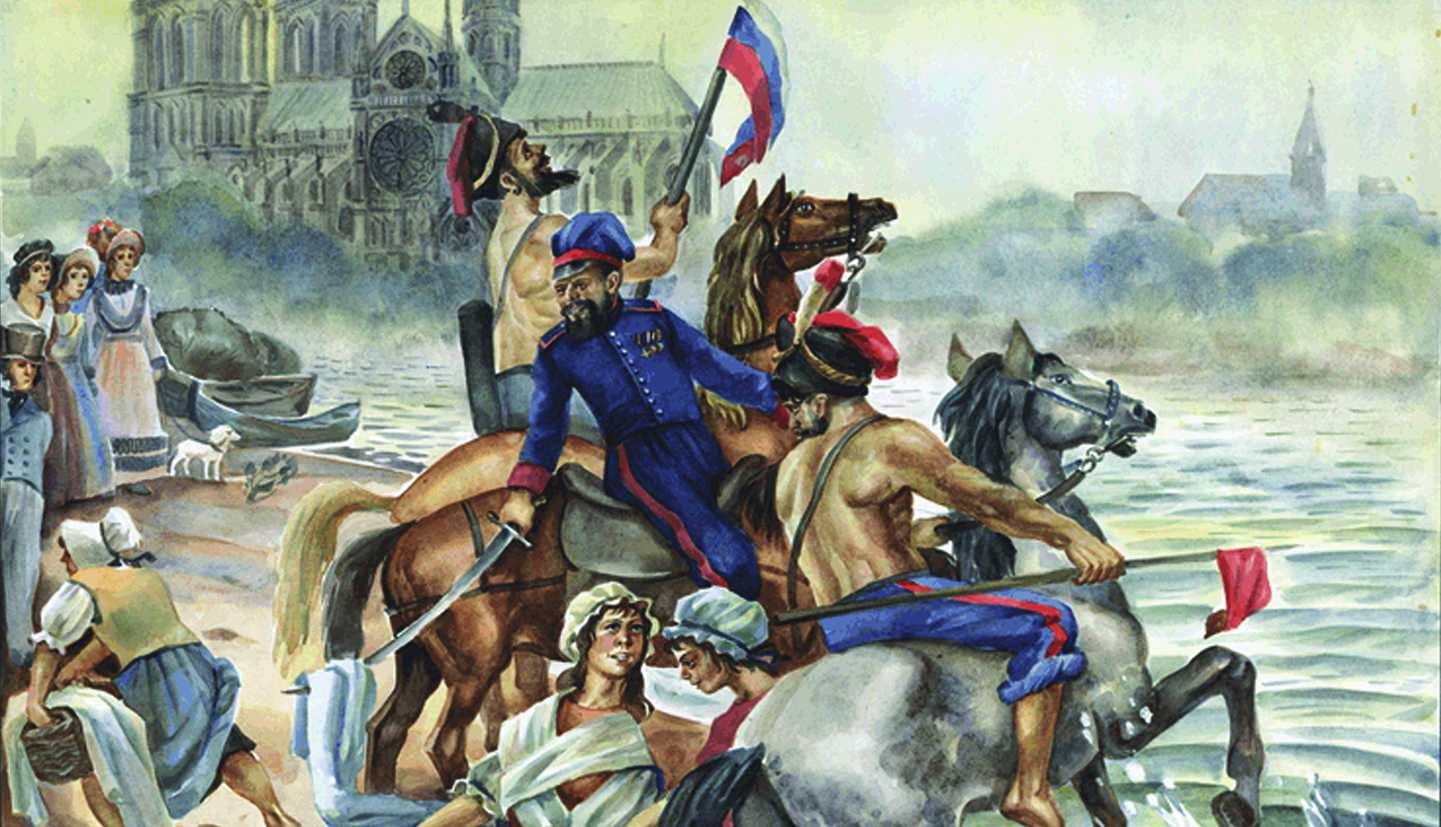

Бахус

В марте 1814 года русские войска готовились войти в Париж. Но у командиров возникли проблемы, и они не были связаны с французской армией, которая к тому времени капитулировала. Причиной стали виноградники вокруг города. «Тобольский пехотный полк лежал почти весь по подвалам, пьяный от бургундского». Вдобавок, в долгом походе от стен Москвы войска поизносились. С первой тысячи солдат, назначенных первыми войти в город, пришлось в приказном порядке снимать блузы, женские юбки и монашеские балахоны, а главное… французские мундиры! Ибо «весь корпус после сражений при Арсис-сюр-Об и Фер-Шампенуазе оделся в стянутое с вольтижеров гвардии, а после Бар-сюр-Об с линейных войск, и от французов нас отличали лишь здоровенные еловые ветки на киверах да белые нарукавные повязки… В девять наш ходячий лес под замечательную музыку оркестра Волынского полка двинулся по парижским улицам». Так вспоминал участник этих событий.

Чисто орда Чингисхана. Зато Париж взяли - пусть боятся. Ну а что? Попробуйте с боями дойти от Москвы до Парижа. Причём дойти пешком, не на танках. А белые повязки на рукавах для идентификации наши люди до сих пор используют, благо форма теперь во всех армиях одинаково защитная.

Битые немецкие генералы после Великой Отечественной не только мемуары писали. Есть ещё целый пласт специальной литературы, где они анализировали военный опыт, передавали приемникам из НАТО секреты борьбы с ужасными русскими. Среди прочих советов генералы давали такой: как способ затормозить наступающих русских, если не осталось других средств, это оставить на их пути склады с винно-водочной продукцией. На видном месте желательно. Дескать, мы неоднократно так делали, обычно действовало, пишут генералы. Мы спорить не будем.

Загадки Цорндорфской баталии

25 августа 1758 года русская армия впервые встретилась в бою с армией прусского короля Фридриха II, великого полководца и храброго солдата. Шла Семилетняя война, лишь по недоразумению не названная Первой мировой. Фридрих обладал великолепной, вымуштрованной армией, закалённой войнами и многочисленными победами. Русская армия в тот момент напротив - переживала не лучшие времена. Военное искусство застыло на уровне давних побед Петра. После Россия воевала только с Турцией, война с которой имела свою специфику, не годившуюся для европейского противника, а короткая война со шведами 1741-1743 годов тоже не могла дать необходимого опыта. Короче говоря, русская армия была не в лучшем состоянии: среди солдат большинство никогда не видело войны, тоже касалось и офицеров, даже среди генералов только один участвовал когда-то в войне, будучи в большом звании. Пехота была хороша, но маневрировать совсем не умела, а о коннице современники говорили, что её просто не было, настолько она уступала прусской. Так и вступили в войну: учились и организовывались на ходу, - в общем, обычная наша история. Благо первые два года нашими противниками был не сам прусский король, а его генералы, так что даже Восточная Пруссия присягнула России («Елизавета – король Прусский» - начали печатать на Кёнигсбергских монетах). Что говорить – любит Бог Россию, несмотря на всю нашу безалаберность.

И вот экзамен от самого Фридриха. Отправляясь в поход, Фридрих обещал «обратить в бегство эту сволочь еще при первой атаке».

Сошлись у местечка Цорндорф. Во всей многовековой русской военной истории, битва эта – одна из самых интересных, наполнена драмой и загадками. И очень поучительна.

Сражение началось с того, что прусская артиллерия подвергла русский строй нещадному обстрелу - ядра вырывали людей из строя взводами. Обстрел продолжался два часа. Потом пруссаки пошли в атаку. Фридрих применил свой излюбленный приём: выстроив свои батальоны в так называемый «косой боевой порядок», он обрушивался превосходящими силами на один фланг противника, оставляя другой не у дел. Дело для Фридриха облегчалось тем, что русский командующий Фермор сначала загнал армию в такую позицию, в которой она совершенно не могла маневрировать, а потом, при первых выстрелах … вместе со всем штабом бежал с поля боя. Не дурак был, и лучше всех в русской армии понимал, что ситуация безнадежна: река в тылу не давала русским отступить, а несколько глубоких оврагов, разрезая фронт русских позиций, не позволяли русским поддерживать друг друга, давая Фридриху возможность бить русскую армию по частям.

Случай, конечно, редчайший, чтобы полководец бежал с поля боя, бросив армию в разгар сражения, но всё же такие случаи в мировой военной истории бывали. Нечасто конечно, но бывали. А вот чтобы брошенная, неуправляемая армия продолжала сражаться, да ещё в противостоянии с таким сильным противником – это конечно случай уникальный.

Но прежде чем убежать, Фермор, зачем то послал в атаку на только начавшую выдвижение прусскую армию отряд кавалерии. Наши всадники наскочили, получили по зубам, начали отходить и… попали под огонь собственной пехоты.

А потом начались сюрпризы. Обложенный, расстреливаемый русский правый фланг вдруг пошел в наступление. Причем стихийно. В одной бригаде барабанщики ударили поход, и после боя никто так и не смог добиться по чьему приказу. Но бригада пошла в атаку, её поддержала вся дивизия. Оставленные без полководца и общего руководства русские командиры попытались остановить войска, били отбой, посылали гонцов, но тщетно. По всей линии полк за полком срывался в атаку, в итоге командиры вынуждено повели вперед всё правое крыло, дабы не разорвать линию. Пальба, барабаны, ядра, кровь и хаос – типичный русский бардак. Но атаковали дружно, с громким ура. В результате пруссаков погнали штыками, дошли до прусской артиллерии и даже взяли 26 орудий.

Спасая положение, Фридрих бросил в контратаку свою знаменитую кавалерию: 46 эскадронов лучшей в мире конницы во главе во главе с выдающимися генералами, а русские в своей неистовом, но неподготовленном натиске крепко подставились, обнажив фланг и расстроив в преследовании ряды. Пруссаки опрокинули русскую кавалерию, и ударили во фланг русской пехоте. Русский строй был прорван, всё смешалось. Это была победа, Фридрих мог торжествовать.

Тут надо объяснить.

К 1758 году уже лет две с лишним тысячи как минимум, с тех самых пор как люди научились воевать по науке, а не толпами, крушение строя противника означало его поражение. Оно и понятно: строй всегда сильнее толпы. Причем практика показала, что для этого совсем не обязательно обрушить линию на всем её протяжении - достаточно её прорвать в одном только месте. А при Цондорфе произошло худшее - русская линия рассыпалась практически вся.

Дальше должно было начаться преследование и резня бегущих. Так было всегда, во все времена и со всеми армиями. Но не сегодня. И это был второй и главный сюрприз для Фридриха.

Потеряв строй, не успев выстроить против кавалерии каре, русские не побежали. Солдаты, зачастую даже без офицеров, просто вставали на поле кучками, спина к спине, кто, где мог, и кто как мог, и продолжали драться. Рядовой участник этой бойни вспоминал, что в эти минуты на поле боя он видел: «… россиян, малыми и большими кучками и толпами, стоящих по расстрелянии всех патронов своих, как каменных, и оборонявшихся до последней капли крови. Многие, будучи прострелены насквозь, не переставали держаться на ногах и до тех пор драться, покуда могли их держать на себе ноги. Иные, потеряв руку и ногу, лежали уже на земле, и все не переставали еще здоровой рукой вредить неприятелям». Другой современник писал: «Русские дрались, как львы. Целые ряды их ложились на месте; другие тотчас выступали вперед, оспаривая у пруссаков каждый шаг. Ни один солдат не сдавался и боролся до тех пор, пока падал мертвый на землю... Многие солдаты, отбросив оружие, грызли друг друга зубами». Про зубы, кстати, не поэтический образ. Многие источники это подтверждают. Уже после боя пруссаки нашли одного смертельно раненого русского лежащего на раненом же пруссаке; пруссак звал своих на помощь, а русский его рвал зубами. Такое было ожесточение.

Фридрих удивился. Именно в эти минуты он произнес свою знаменитую фразу, навсегда ставшую визитной карточкой русского солдата: «Русского мало убить. Русского надо еще и повалить».

Сражение превратилось в свалку. В резню. Напрасно офицеры пытались развести дерущихся, что бы перевести драку в «правильное» сражение. Напрасно Фридрих после обеда попытался повторить свою знаменитую «косую» атаку уже на правом фланге. Результат был тот же. Причем в свалку вовлекли уже самого Фридриха, около которого пали все его пажи и адъютанты, а сам король уцелел просто чудом.

Там под вышколенных гренадер пруссаков попал, так называемый, Обсервационный корпус. Русские генералы зачем-то составили отдельную часть из новобранцев, хотя во все времена лучшим способом обучить солдата, было приставить молодого к опытному бойцу, - тот и боевой опыт передаст, и подучит, и присмотрит. В результате молодых и неопытных солдат закаленные прусские гренадеры загнали в болото. После сражения из 9143 человек в Обсервационном корпусе собрали всего 1687. Причем из выбывших легкораненые составляли мизер – чуть более 600 человек, а число погибших и пропавших без вести превысило число тяжелораненых чуть ли не вдвое!

И всё же русские отбились. Вопреки всем законам военного искусства, вопреки мировой теории и практике. Перемолов знаменитую прусскую кавалерию и отборную пехоту. Причём без командующего: Фермор появился только к ночи. Но и нашим такой неорганизованный бой стоил огромных потерь, превзошедших прусские. Стороны разошлись обескровленные. Каждая заявила о своей победе. Но никто назавтра не смог возобновить дело. Историки потом подсчитали, что Цорндорфское сражение на протяжении двух веков вплоть до Первой мировой войны оставалось самым кровопролитным в истории по соотношению участвовавших в нем и погибших. Данные историков рознятся, но по некоторым сведениям русская армия потеряла в том сражении до 43% процентов своего состава. Пруссакам Цорндорф обошелся в 35%, вступивших в дело. А ведь ещё в начале ХХ века наша военная наука считала, что подразделение теряет боеспособность, если потери достигают 25%!

Пытаясь понять случившееся, европейцы нашли объяснение: «эти варвары не знали различия между фронтом и тылом, не понимали, что их положение безысходно, и считали фронтом то место, откуда их атакуют». Знакомо, да. Каждый раз, получая по зубам, Европа жалуется, что русские воюют не по правилам. И ещё про «генерал-мороз» что-то… Старая песня. В 1812 она тоже звучала. И в 45-м.

На следующий год Фермора сменил хитрый, себе на уме, старичок Салтыков. В результате при Кундерсдорфе армию Фридриха порвали в клочья. Ещё через пару лет взяли Берлин. Закончилось правда всё тоже по-нашенски: за два года до конца войны в Петербурге сменилась власть и русская армия ничтоже сумнящеся пошла в союзе с Фридрихом молотить своих бывших союзников – австрийцев. Петра III, автора сего фортеля потом конечно придушили, но дело было сделано, традиция заложена. Это мы про 1918 год намекаем. Все же, признаем, когда европейцы говорят про нас «эти непредсказуемые русские», они имеют на это право.

Разгадки Цорндорфской баталии

Вернемся к Цорндорфу. Некоторые загадки этого неординарного сражения разъясняют мемуары Александра Александровича Прозоровского. Этот недооценённый в нашей военной истории человек прожил долгую жизнь, дослужился до звания генерал-фельдмаршала. Начав службу в один год с Суворовым тоже рядовым в Семёновском полку, он долгое время был его соперником в воинской славе и даже стал родственником – троюродная сестра Александра Александровича вышла замуж за Александра Васильевича. Человек был неравнодушный и честный: в 1809 году командуя на Дунае русской армией, уже глубокий старик, при неудачных атаках на турецкие крепости Шумла и Варна он плакал от отчаяния; подчинённый ему Кутузов утешал фельдмаршала: «Я и Аустерлицкое сражение проиграл, да не плакал».

А в молодости Саша Прозоровский прошел всю Семилетнюю войну от звонка до звонка, от капитана до полковника, участвовал во всех сражениях, брал Берлин, был ранен. При Цорндорфе ему было годов примерно 25 (он сам не знал точно, сколько ему лет - дату своего рождения высчитывал приблизительно, «по расчетам»), и воспоминания его бесхитростно честны, без приукрашиваний.

Вспомним, как началась и развивалась стихийная и неуправляемая атака русской пехоты. И читаем Прозоровского, который пишет, что перед сражением: «… в российском солдате господствовало мнение, что выигрыш в сражении зависит от одной их отважности, почему для умножения оной охотно пили вино. Строевой порядок был по их рассуждению к одному украшению служащий обряд, на который они столько же мало, сколько и на соблюдающих оный офицеров полагались».

Вот вам и разгадка.

И далее: «Но беспорядок сего сражения истребил пагубное сие мнение. Ясно они на оном увидели, что пьянство не производит храбрости, но совершенную гибель, для чего после, на Пальцигском сражении [первая битва в следующем году], сами они просили об отделении от армии обозов и маркитантов с вином, и с сего времени, как всякий служивший с ними засвидетельствовать может, сами искали своих начальников и столь безмолвное всегда имели к ним послушание, каковое желать можно, что бы оставалось навсегда».

И позже, описывая сражения следующего года, он подчеркивает уроки Цорндорфа: «Сей случай… доказал сколь много солдаты переменили тогда свои мысли и заключения в рассуждении строевого порядка и своих нравов, так что они совсем были уже другие люди. Такая ощутительная перемена была следствием оной баталии. Наипаче же способствовал к тому именной указ Императрицы Елисавет Петровны, которая приказала объявить солдатам своё неудовольствие за все их непослушание и пьянство во время Цорндорфской баталии. Они сие, приняв с великой чувствительностью, признавались в своем преступлении, и как я уже выше сказал, просили об удалении… маркитантов с вином».

Очень интересное свидетельство. И не только тем, что раскрывает такие подробности, о которых и советские и дореволюционные официальные историки одинаково стеснялись рассказывать. Не только «винные» подробности сражения, но и приоткрывает некоторые стороны взаимоотношения солдат и офицеров. Мы зачастую воспринимаем их очень примитивно, дескать, с одной стороны были обладающие абсолютной властью офицеры-дворяне, с другой - серая масса лишённых своего лица и мнения безропотная масса не рассуждающих покорных рабов. Про рабов в шинелях, кстати, европейцы очень любили писать. И до сих пор любят. А на деле мы видим гораздо более сложный мир взаимоотношений, в котором солдаты могут «мало на офицеров полагаться» и собственное мнение иметь. И соответственно только получив жестокий кровавый урок переменить свое отношение, стать «безмолвно послушными», но стать такими исключительно по собственной воле, добровольно.

И еще интересный момент. Цорндорфский хаос закончился тем, что обе армии в ходе боя на 90 градусов развернули линию своего расположения, соответственно половина поля боя осталась в руках пруссаков, половина в руках русских.

Наши были попроще, без изысков - неприятельских раненых просто прикололи, ну и трофеи собрали. Немцы на своей половине раненых русских хоронили живьем. А после Пальцига, вспоминал Прозоровский, кроме перемен с дисциплиной и отказом от вина, еще больше наши солдаты: «всех уже удивили после сражения, где неприятель оставил своих убитых и так же раненых. Прежде они имели обычай часто прикалывать раненых, и всех без изъятия грабить. Тут, напротив того, оказывали совершенное человеколюбие, так что даже денег у убитых прусских солдат и офицеров не брали, а раненым носили пить воду своими манерками, клали их от жару солнечного с бережением под тень, к лесу. Когда ж приказано было всех неприятельских убитых похоронить, а раненых собрать для перевязки, то посыльные как шли с доброй воли, так и носили их со всей возможной бережливостью, дабы не умножить движением переноски их страдание. И когда многие из нас похваляли их такое хорошее поведение и человеколюбие, то они отвечали, что всякий солдат сему жребию подвержен, так как каждый из них долгом своему государю обязан исполнить свою должность, пока сражается неприятель, - по-неприятельски с ним поступать должно, а когда кто в руках, тому тем более надо подать помощь, что сие самое с ними случится может».

Гальдер

Цорндорф в нашей истории повторяется с пугающей регулярностью. Мы легко и бездумно забываем собственный опыт, расплачиваемся за это кровавыми уроками, потом быстро учимся.

Через 180 лет после Фридриха ещё один деятель из тех же мест решил «обратить в бегство эту сволочь при первой атаке», в смысле - обрушить колосса на глиняных ногах. И опять наше руководство крайне неудачно расставило войска: опоздав с развертыванием, позволили немцам бить Красную армию по частям. Ну чем не овраг Фермора!

Огромные потери начального периода войны вынудили Красную армию бросать в бой спешно сколоченные необученные дивизии из новобранцев и ополченцев (помните – Обсервационный корпус), и с тем же результатом. Дрались храбро, но потери… Учиться приходилось в бою, и часто выучиться просто не успевали.

Опять армию и страну спасала стойкость солдат. Научились, закалились, Берлин взяли.

Потом был Горбачев, который решил, что Берлин не стоит мессы. Народец к концу Советской эпохи поизмельчал, и в отличие от Петра III Михаилу Сергеевичу геморроидальные колики не грозят.

Но это будет позже, а пока на 12-й день войны, 3 июля 1941 года, начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник Франц Гальдер записал в своём дневнике: «В целом теперь уже можно сказать, что задача разгрома главных сил русской сухопутной армии перед Западной Двиной и Днепром выполнена… Поэтому, не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она ещё не закончена. Огромная протяженность территории и упорное сопротивление противника, использующего все средства, будет сковывать наши силы еще в течение многих недель».

Цитату эту любят приводить историки всех мастей: от официальных советских профессоров, до современных дилетантов-ниспровергателей, типа Вити Суворова. Одни на этой цитате строят доказательства преимущества Советского строя и мастерства советской военной школы, другие азартно рассказывают о глупости немецких генералов.

Не правы и те, и другие.

Франц Гальдер был не дураком, а отличным генштабистом, учился всю жизнь. Вывод его о разгроме русской армии и о проигрыше войны СССР был основан на научных постулатах немецкой военной школы, которые убедительно гласили, что страна, проигравшая приграничное сражение так, как его проиграл СССР, войну уже не выиграет.

Просто Россия в очередной раз доказала, что европейские законы у нас не действуют.