- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 18

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 18

Вадим Приголовкин 12.10.2016

Вадим Приголовкин 12.10.2016

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 18

Исторические мозаики

Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения

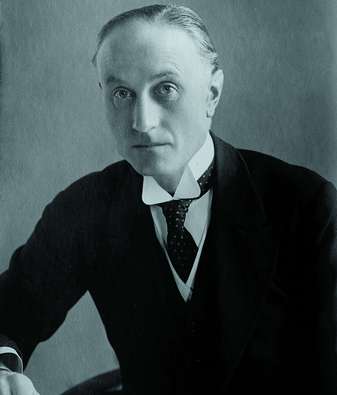

Подполковник сэр Сэмюэль Хор, политик, дипломат и по совместительству профессиональный разведчик, в марте 1916 года был назначен главой британской разведывательной миссии в Петрограде. Служебная деятельность протекала неплохо, а вот в быту подполковник и приехавшая вместе с ним супруга, леди Хор, столкнулись с неожиданной проблемой. Не повезло британской семье с кухаркой, местной, русской. Женщина оказалась на редкость сварливой, а с денщиком подполковника вообще устроила настоящую войну.

Решив избавиться от источника домашних волнений, британское семейство объявило злобной фурии об увольнении. Но не тут-то было, кухарка… отказалась уходить. Сослалась на имперское трудовое законодательство военного времени.

Сэр, дипломат и разведчик, а вместе с ним и его жена, настоящая леди, оказались в смешном положении. К счастью для Хоров, на выручку пришёл подчинённый Хора, его заместитель капитан Стивен Элли. Стивен родился и вырос в Москве, его отец, инженер работал по подряду на строительстве русских дорог. Кстати, мать Стивена, британская подданная, тоже родилась в России, а отец в итоге в ней так и умер. Таких семей в дореволюционной России было много, из самых разных народов. В 1910 году уже взрослый Элли вновь вернулся в Россию, работал на строительстве нефтепровода из Баку к Чёрному морю, а с началом Мировой войны, будучи мобилизован, был отобран для службы в военной разведке в России. Надо признать, достаточно грамотная кадровая политика британцев, черпавших кадры из таких вот русскоязычных соотечественников. В окопы людей, подобных Стивену, не бросали: после ускоренной профподготовки отправляли в дипмиссии к союзникам, что весьма пригодилось британцам в кризис 1917 года.

Знание русских реалий помогло Стивену решить проблему его начальника. Пока прибывший из Британии Хор ломал голову, как на законном основании избавиться от кухарки, позванный на помощь Стивен поступил просто - привёл с собой квартального. Полицейский, не заботясь о юридических тонкостях, спустил несчастную с лестницы, и взял за сей подвиг всего двадцать рублей.

О нравственности

У вдовы императора Александра III Марии Фёдоровны были в штате несколько престарелых фрейлин, остававшихся на месте в знак уважения их заслуг.

Как-то в Петергофе две такие старушки – неслыханное дело! – опоздали на обед почти на полчаса. На расспросы рассказали, что договорились встретиться в парке у фонтана со статуей то ли Адама, то ли Евы, – кого именно старушки так и не вспомнили. Только одна ждала у Адама, другая у Евы, а оглянуться и удостовериться, тот ли это прародитель, обе девицы постеснялись.

Жалует царь, да не жалует… дворецкий

Старый Павел прослужил дворецким в доме Юсуповых более 60-ти лет. Стал уже совсем стар, слаб глазами и часто проливал вино на скатерть. Отправили старика на покой. Это означало, что жил он по прежнему в доме на Мойке, никто старика выгнать и подумать не мог, но обязанности его незаметно перешли к другому. И когда Николай II приехал в гости на Мойку, от старика это скрыли. Император, хорошо знавший дворецкого, заметил, что старика нет, и с улыбкой сказал хозяйке, Зинаиде Юсуповой, что на этот раз, надеется, скатерть будет чистой. Не успела Зинаида Николаевна ответить, как в дверях, словно призрак возник старик Павел. В парадной ливрее на дрожащих ногах доковылял до государя и простоял за креслом его весь вечер. Старший сын Юсуповых Николай, сидевший рядом с императором, бережно поддерживал руку старика, когда тот наливал вино.

Старик более полувека обслуживал всех гостей дома Юсуповых. Знал всех, и был известен тем, что каждого гостя обслуживал исходя из собственного к нему отношения, нисколько не считаясь ни с чинами и титулами гостя, ни с желаниями своих хозяев. Нелюбимому человеку запросто мог не подать десерта, или не налить вина.

Особенно нашумел случай, когда в дом Юсуповых приехал обедать генерал Куропаткин. Было это сразу после проигранной генералом Русско-японской войны. Павел, показывая своё презрение, встал к генералу спиной, плюнул и наотрез отказался обсуживать бывшего военного министра и генерал-адъютанта за столом.

Нервы

Знаменитый генерал Скобелев отличался редким мужеством в минуты опасности. На бой выезжал как на праздник, надушенный, в белом кителе на белой лошади, словно притягивая к себе выстрелы и смеясь над самой смертью. При этом – бывают же такие характеры – в минуты затишья, до боя – нервничал страшно, места себе не находил. Ещё до смешного боялся начальства.

Во время знаменитого зимнего перехода через Балканы, спустившись с гор и имея приказ незамедлительно атаковать турок, Скобелев решил на день отложить штурм. С гор спустилась только часть отряда Скобелева, остальные боролись со снегами на перевалах, и генерал решил, что атака малыми силами только спугнёт неприятеля, заставив его уйти с минимальным ущербом. А атакуя назавтра полным составом, можно будет окружить и совершенно уничтожить врага.

Связи с вышестоящим командованием не было. Скобелев сильно рисковал, беря риск решения на себя. Более того, другие русские отряды завязали в этот первый день бой, как и было приказано. Выходило так, что в случае какой-либо заминки крайним сделали бы Скобелева. Генерал страшно нервничал.

Вдобавок, в отряде с едой было плохо, обозы безнадежно отстали, а местность вокруг, разоренная войной изобилием не блистала. Художник Верещагин, проделавший этот поход в отряде Скобелева, голодный и озябший, ища пристанища, воспользовался своим штатским положением и дружбой с генералом, и расположился в избёнке, отведенной Скобелеву. От голода не спалось.

Генерал появился поздно ночью. В полной темноте наткнулся на казака и, видимо под влиянием мучивших его сомнений этого тяжелого дня, ударил донца так, что сбил с ног:

- Что же ты мне под ноги лезешь, скотина.

Потом увидел Верещагина, устыдился, повернулся к казаку.

- Ну, извини, голубчик, поцелуй меня, не сердись!

Как поссорились Петр Петрович с Максимом Ефимовичем

Пётр Петрович Боткин, известный московский купец, отличался большой набожностью и обходительными манерами; о таких говорят, без мыла куда угодно влезет. Встречая кого-либо из знакомых, здоровался с ним с придыханием и радостными глазами, демонстрируя, что встреча доставляет ему особое удовольствие. Ещё Боткин состоял церковным старостой при Храме Христа Спасителя. Но имел обыкновение, по праздникам, отправляясь к себе в храм, заезжать в Успенский собор, где в то время старостой состоял тоже известный, тоже богатый и тоже купец Максим Ефимович Петров, известный точно такой же любезностью в обращении, а ещё скупостью.

В Успенском соборе Боткин совершал неизменный ритуал: приложившись к чудотворной иконе Божьей матери, он с особым благоговением снимал лампадку, висевшую перед иконой, и одним махом выпивал лампадное масло, которое полагал целебным. После подходил к свечному ящику к Максиму Ефимовичу и с обычным своим придыханием от приятной встречи: «Здравствуйте, Максим Ефимович, заехал к вам в собор приложиться к чудотворной иконе и выпить святого маслица, уж очень хорошо действует на мою грудь! Всегда себя чувствую гораздо лучше, когда выпью». Михаил Ефимович тоже спешил ответить приятной улыбкой, любезностью на любезность, а в душе же был крайне недоволен Боткиным, выпивающем его дорогое оливковое масло.

Однажды, после ухода Боткина Попов велел помощнику в следующее воскресенье налить дешёвого керосинового масла в лампадку перед иконой Божье Матери, а то Боткин повадился ездить и пить, хотя сам богатый, может у себя в храме покупать такое же масло.

В результате, в очередное воскресенье Боткин опять явился в Успенский собор, как обычно помолился и, сняв лампадку, начал пить…

- Ах, тьфу, что за гадость, - поневоле, морщась, проглотил - ведь не выплюнешь в храме. – И не зазорно ли перед иконой Божьей Матери жечь такое плохое масло!

С обиженным лицом поспешил к Попову:

- И не стыдно вам, Максим Ефимович, жечь лампаду с керосиновым маслом, да еще перед чудотворной иконой? Это будет вам грех!

- Что вы, - отвечал Попов, делая удивлённое лицо. – Масло всё то же, а нужно думать, Владычице нежелательно, чтобы из её лампадки пили масло.

После этого случая Пётр Петрович Боткин перестал ездить в Успенский собор.

Русский чиновник конца империи

В разговоре с одним своим знакомым аппаратчиком, тот как-то обмолвился: «Я при решении вопросов обращаюсь исключительно к первому лицу, только тогда вопрос решается». Поневоле сразу подумалось, что до революции было ровно наоборот.

Николай Александрович Варенцов, очень молодой, но ранний московский промышленник, вспоминал на старости, как в одном из первых своих начинаний, начал некое дело с самых сильных влиятельных фигур - благодаря случаю и связям, заручившись протекцией и согласием лиц, стоящих подле самого императора Александра III, вплоть до лично директора департамента торговли и промышленности (министра по современному).

В результате дело, должное решиться месяца в три-четыре, затянулось на два года, и окончилось ничем, потеряв актуальность. С неимоверным искусством его затянули чиновники ранга гораздо более низкого, нежели те, на которых уповал Варенцов. Николаю Александровичу дали понять, что сделал он большую ошибку, небрежно отнесясь к общепринятым иерархическим ступеням. Один мелкий чиновник департамента торговли, потужив о неопытности молодого человека, дал добрый совет: «Начинать в министерстве все дела не с голов, а с ног».

Совет пошел впрок, Варенцов учился быстро. В следующий раз Николай Александрович ни к какому министру не пошел, а обратился к стоявшему у вешалки … курьеру, попросил указать подходящего человека. Специально пришел в департамент рано утром, когда ещё не явился никто из крупных шишек. Курьер был очень любезен: «Сейчас пришел господин Захаров, он чиновник опытный, я его сейчас позову», и взял всего один рубль, серебряный.

Вышел человек, моложавый, спросил, чем он может быть полезен. Тут же, у вешалки с большой внимательностью выслушал: «Здесь говорить неудобно. Зайду к вам в три часа, после окончания занятий в департаменте, там переговорим».

Пришёл вовремя. Варенцов, зная, что чиновник ещё не обедал, предложил отобедать за разговором. Захаров немного задумался:

- Сказал дома, что приду обедать, но делать нечего, пожалуй, пойдёмте… А куда вы думаете идти?

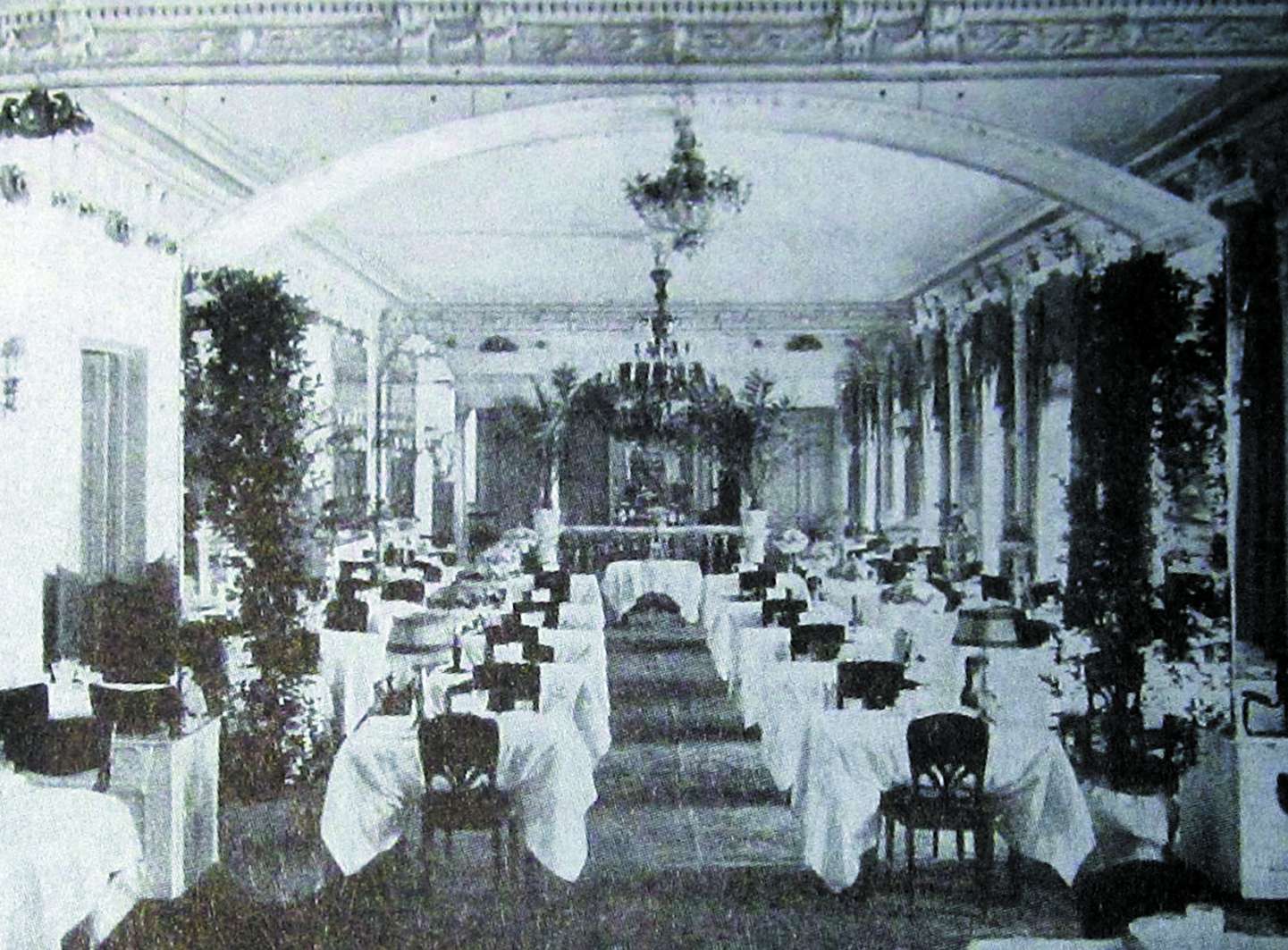

Варенцов предложил заведение у Кюба на Большой Морской, одно из лучших на то время в Питере.

- Ну, нет, - отвечал, смеясь чиновник, - туда не пойду. Этот ресторан не по моему рылу. Если кто из моего начальства увидит меня там, то несдобровать мне! Да и зачем идти к Кюба?... цены там дорогие, пойдёмте лучше в «Малый Ярославец», там кормят хорошо, а цены дешевле раз в десять против Кюба, и притом он рядом с вашей гостиницей.

В ресторане «Малый Ярославец» Захаров оказался довольно почётным посетителем: швейцар, лакеи и распорядитель величали его по имени отчеству, проводили в хороший кабинет, принесли тщательно приготовленную закуску в большом разнообразии, потом дежурный обед.

Варенцов поинтересовался, какое Захаров пьёт вино, тот отвечал, что пьёт только коньяк и больше ничего. Варенцов заказал очень модный в то время коньяк французской фирмы «Миртель», четыре звезды. Захаров его остановил:

- Не берите такого дорогого, право, наш шустовский не хуже французского, а стоит значительно дешевле.

К сладкому Варенцов предложил ещё шампанского, Захаров категорически отказался: «Я уже сказал, что кроме коньяка ничего не пью».

Варенцов спросил, сколько будет стоить проведение его дела по канцеляриям без возможных задержек. Захаров отвечал:

- Берусь немедленно отправить его по надлежащей инстанции с наблюдением, чтобы оно где-нибудь не задержалось по небрежности чиновника, к которому попадет, а также если в дальнейшем его ходе по канцеляриям где-нибудь найдут неисполненными какие-нибудь формальности, то я вам уведомлю телеграммой, и вы тогда должны приехать и лично все это устроить, и вот за все мои хлопоты вы заплатите мне пятьдесят рублей.

Ничтожность суммы поразила Варенцова, невольно у него вырвалось:

- Не мало ли вам будет?

- Да что же вы мне будете платить больше, - отвечал чиновник. – Я перечислил свои обязанности и нахожу эту сумму вполне достаточной, и вам она не тяжела, вы всегда будите в курсе дела, зная, что ваша бумага не будет валяться в какой-нибудь канцелярии из-за каких-нибудь пяти или десяти копеек недоплаты гербового сбора.

Когда Варенцов расплачивался с лакеем за обед, тот обратился к Захарову:

- А бутылочку прикажите завернуть?

Захаров Варенцову:

- Ничего не будете иметь, если я оставшийся коньяк возьму с собой? Деньги оплачены, зачем оставлять здесь?

Было это в 1893 году. С тех пор и до самой революции 1917 года Варенцов все свои дела с Министерством финансов проводил через Захарова. И ни разу не пожалел. Благодаря маленькому незаметному чиновнику все дела проходили скоро, и расходы были минимальны.

Как пример Варенцов приводил следующий случай. Его Товариществу Большой Кинешемской мануфактуры потребовался выпуск облигационного займа. Варенцов привычно провёл его через Захарова, и все расходы обошлись Товариществу в 2000 рублей, причём 800 из них были уплачены одному чиновнику за написание очень сложной бумаги, этого чиновника указал Захаров. Бумагу эту не брались составить самые опытные юристы, настолько специальных знаний она требовала. Одновременно о подобном займе хлопотала другая фирма, поручившая дело опытному юристу, который взял 20000, и решил вопрос на год позже.

Свою чиновничью карьеру в департаменте Захаров начал в 15 лет, и более 40 лет потом просидел на входящих и исходящих бумагах, категорически отказываясь покинуть свою плохо оплачиваемую должность. Благодаря феноменальной памяти он сделался незаменим для начальства и коллег, вовремя доставляя все нужные бумаги по аналогичным делам, когда-либо поступавшими в министерство, чем весьма облегчалось работа по текущим вопросам. Несколько раз новые ретивые начальники, удивляясь нежеланию Захарова уходить с малоинтересного места, предлагали ему повышение, а однажды даже уволили его. Но в канцелярии незамедлительно начался бардак, бумаги путались и задерживались… начальство заменяло одного чиновника другим, а дело шло всё хуже. В итоге пришлось вернуть на старое место Захарова, и в итоге он стал как бы несменяемым.

Захаров знал всё, что делается в департаменте, знал каждого чиновника, кто что из себя представлял, со всеми состоял в хороших отношениях, готовый удружить всякими справками, сведениями и советами. При этом по скромности и нетребовательности своей, они никому не был конкурентом и его совсем не стеснялись.

Многие казенные и частные лица обращались к Захарову, и со всех он брал по 50 рублей, не более. Это не современные проценты от суммы. Но клиентура у него была большая, так что благодаря этой мизерной оплате он обзавелся двухэтажным деревянным домиком на Крестовском острове и жил в полном довольстве.

Варенцов так подытожил о своем многолетнем знакомом: «Сергей Сергеевич Захаров был хорошим человеком и несомненно честным, я смотрел на его работу как на пользу, извлекаемую им от своей необычайной памяти, он не делал ничего противозаконного и вредного государству тем, что помог мне и многим другим сберечь свои труды, деньги и время хождением по канцелярским дебрям, где и опытный человек мог запутаться и растеряться».

Бизнес по-русски

Василий Алексеевич Хлудов, из известного купеческого рода застрял однажды в городе Сочи. Было это в те времена, когда Сочи ещё не был городом, и железной дороги к нему еще не протянули. Сообщение с большим миром было исключительно морское. И вот по причине непогоды и многодневных штормов потомственный Почётный гражданин города Москвы, ожидая парохода, вынужден был скучать в этом надоевшем захолустье.

Скуки ради, Василию Алексеевичу приходилось коротать время с одним господином, имя которого история не сохранила; но был господин этот очень настойчив и нуден, и изводил Василия Алексеевича тем, что постоянно приставал к Хлудову, прося купить у него земли в Адлере, на которые никак не находилось покупателя.

Сошлись однажды на пляже. Господин в очередной раз начал убеждать Василия Алексеевича купить у него землю. Желая переменить тему, Хлудов предложил поехать кататься на лодке: «Может, увидим пароход». Сели в лодку, поехали, господин не унялся. Василий Николаевич, смеясь, сказал: «Хорошо, если пароход сегодня придет в Сочи, то будь по-вашему – куплю землю у вас; а если не придёт, то не куплю». На этом кончился разговор о земле. Непогодилось по-прежнему, и Хлудов был уверен, что в этот день пароход ожидать было нельзя. Но на удивление Василия Алексеевича и на радость господина, через короткое время они увидели дым парохода.

Купеческое слово крепкое, отступать было нельзя, и Василий Алексеевич купил никому не нужные 300 десятин земли за 20000 рублей. Через 10-15 лет, когда Сочи стал модным курортом, отбоя не было от желающих купить у него эту землю небольшими участками по 40-50 рублей за квадратную сажень. То есть, продав хотя бы 100 десятин, Хлудов выручал бы 10 миллионов рублей.

Вообще, за доброту Господь словно воздавал должное Василию Алексеевичу. Однажды он ехал поездом из Коломны в Москву. Ехал, имея при себе в кармане сюртука ни много ни мало - 30000 рублей ассигнациями, только что полученными им в Коломенском отделении Государственного банка. Была зима, в вагоне было жарко. Василий Алексеевич снял шубу и повесил её на крючок. Подъезжая к очередной станции, уже в сумерках, Василий Алексеевич вдруг увидел, как какой-то человек, проходя коридором, снял с крючка его шубу и быстро пошел к выходу. Хлудов вскочил и бросился вдогонку. Человек на ходу соскочил на платформу; Хлудов не выскочил следом, а только закричал, обращая внимание жандарма, оказавшегося на станции. Жулика схватили, составили протокол.

Через некоторое время Хлудова вызвали в суд в качестве потерпевшего. Сидя в суде, Хлудов с любопытством рассматривал вора. Вид у того был до того ничтожный и жалкий, что Хлудову невольно стало жаль этого глупого жулика. И когда судья спросил, может ли потерпевший подтвердить, что сидящий на скамье подсудимых есть тот вор, который взял шубу, Василий Алексеевич ответил, что не помнит лица вора, возможно, сидящий и не был вором его шубы. В свою очередь подсудимый утверждал, что кругом сплошное недоразумение: шубу в вагоне он не брал, а увидел валявшуюся на платформе шубу, поднял, и был арестован.

Суд оправдал воришку. Выходя из суда, Василий Алексеевич встретил оправданного, обратившегося к нему с просьбой помочь ему как невинно пострадавшему. Василий Алексеевич сказал:

- Я отлично помню, что шубу стащил ты, но пожалел тебя и не сказал правду.

С этими словами дал трёшку и посоветовал больше не воровать. В ответ услышал:

- За вашу доброту благодарю вас и скажу: хорошо, что не выскочили за мной на платформу, тогда бы деньгам вашим, а может быть и вам был бы каюк!... за вами следили с банка и знали, сколько везете денег. Я взял шубу, только чтобы выманить вас из вагона, тогда бы вас окружили, и остались бы без денег, а сопротивлялись бы – могло быть и хуже.

Источники:

-

Эндрю Кук «Убить Распутина»

-

Князь Феликс Юсупов «Мемуары»

-

В. В. Верещагин «На войне в Европе и в Азии»

-

Н. А. Варенцов «Слышанное, виденное, передуманное, пережитое»