- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 19

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 19

Вадим Приголовкин 7.11.2016

Вадим Приголовкин 7.11.2016

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 19

Исторические мозаики

Миллион за поклон

На заглавной фотографии: Н. А. Алексеев - городской голова Москвы в 1885-1893 гг.

Николай Александрович Алексеев - представитель одной из самых старых московских купеческих фамилий. Предок его из крестьян Ярославской губернии. Он был женат на дочери конюха графа Шереметьева и в первой половине XVIII века переселился в Москву, став основателем купеческого рода. Начав с торговли в Серебряном ряду, с годами превратил семейное дело в огромную фирму. В промышленности Алексеевская фирма работала по хлопку и шерсти. У них были хлопкоочистительные заводы, огромное овцеводство и коневодство, часть золотоканительной фабрики, ставшая позднее кабельным заводом.

Николай Александрович Алексеев в 1885-1893 годах занимал пост Московского городского головы – был главой Московского общественного управления.

Психиатрическая больница имени Н. А. Алексеева на Канатчиковой даче

О нём в Москве того времени ходила легенда, бывшая очень популярной у москвичей и основанная на реальных событиях. К нему пришел один богатый купец и сказал: «Поклонись мне при всех в ноги, и я дам миллион на больницу». Кругом стояли люди. Алексеев, ни слова не говоря, в ноги поклонился. Больница была построена.

Судьбы русские: купеческая

Афанасий Васильевич Бурышкин родился 15 января 1853 года в селе Павлиново Дорогобужского уезда Смоленской губернии в бедной крестьянской семье крепостных, принадлежавших господам Базилевским. Два его брата и сестра умерли в раннем возрасте, умер вскоре и отец. Мать его вышла замуж в том же селе за крестьянина, служившего в помещичьей усадьбе садовником. Афанасия, когда ему было лет десять - одиннадцать, двоюродный брат привел в Москву и отдал в Мещанское училище. Привёл – это в буквальном смысле: братья шли за обозом, направлявшимся в Москву, и много лет спустя Афанасий Васильевич рассказывал детям, что, идя за обозом, на ходу мог спать.

Мещанское училище готовило торговых служащих. Мальчик из крепостных учился хорошо, окончил училище первым и без труда поступил на службу: вначале служил у Ушаковых, а через год перешел в фирму Красильщиковых, где стал поверенным по торговой части. Прослужил на этом месте около 12-ти лет, дослужился до должности главного поверенного, после чего ушел от Красильщиковых и открыл собственное дело. Было это в 1882 году.

Афанасий Васильевич Бурышкин (1853-1912)

В том же году он женился на дочери харьковского торговца Фёдора Ивановича Ширяева Ольге, с которой познакомился, приезжая по службе у Красильщиковых на Харьковские ярмарки. В 80-е годы в семье родились дети: дочери Александра и Надежда, и сын Павел. После смерти тестя жена получила в наследство харьковскую торговлю, бывшую не в порядке, но Афанасий Васильевич достаточно быстро привел убыточное предприятие в цветущее состояние. Еще лучше было поставлено Московское дело, которое уступало, конечно, ведущим московским фирмам, но считалось солидным на московском рынке. Впоследствии Бурышкин открыл отделения в Нижнем Новгороде, в Полтаве и в Воронеже. В 1904 году было создано Товарищество мануфактурных товаров А.В. Бурышкина (Ольга Федоровна не пожелала включить своё имя), объединившее все эти отделения. Общий товарооборот достигал 18 миллионов рублей.

Получив образование, как говорили в старину, «на медные деньги», Афанасий Васильевич всю жизнь самообразовывался, стал действительно культурным человеком, хорошо знал Гегеля и Шопенгауэра. При этом был весьма суеверен, в частности, все свои дела, в том числе торговые, начинал обязательно 13-го числа, даже в новый собственный дом переезд назначил на 13-ое число. 13-го апреля родилась его первая девочка, и счастливый отец счел это весьма благоприятным предзнаменованием.

На зиму семья уезжала в собственное имение, которое находилось в 46 километрах от Москвы. С этого имения семья собственно и кормилась, хозяйством заведовала Ольга Федоровна. Выращиваемые в имении персики и сливы были настолько хороши, что знаменитейший магазин Елисеева регулярно просил «продать» корзину слив или дюжину персиков для какого-либо особого торжества.

Близким и знакомым Афанасий Васильевич запомнился человеком небольшого роста, коренастым, крепким, необычайной внутренней силы. На первый взгляд казался суровым и необщительным, одним своим появлением вселял страх в подчинённых и родственников. Его многие боялись, хотя он никогда не бранился и редко повышал голос, но и одновременно за него держались, так как знали, что в беде он «не выдаст», поможет советом и делом, а в трудной ситуации его не нужно будет просить, он сам позаботится. За помощью к нему многие обращались, и он не отказывал.

В Москве ходил про Бурышкина такой анекдот: пришли однажды к нему из комитета помощи бедным студентам и предложили купить билет на спектакль в пользу комитета. Предложили самый дорогой билет в сто рублей. Бурышкин отказался – дорого. Предложили за двадцать пять, за десять – Бурышкин всё отказывался, говоря, что дорого, и взял за два рубля. Прощаясь, прибавил: «О студентах вы не беспокойтесь, я утром им чек на двадцать пять тысяч послал, а в театре я и постоять могу».

Рассказывая этот случай, сын Афанасия Васильевича назвал его анекдотом, ибо конкретно его он не помнил, но написал, что история эта возникла не на пустом месте, ибо нечто подобное с его отцом случалось. По крайней мере, характер московского купца эта история передаёт достаточно точно.

Под старость, постепенно отойдя от дел, Афанасий Васильевич стал много путешествовать, объездил почти всю Европу. Семейный бизнес был постепенно передан в руки сына, как только тот окончил университет.

Дети Афанасия Васильевича получили отличное образование. Сначала домашнее, очень хорошее, которое позволило потом им всем хорошо учиться: сёстрам в гимназии, сыну в Катковском лицее.

Старшая дочь Александра Афанасьевна вышла замуж за инженера Лузина. Из Надежды получился очень хороший хирург, в годы Первой мировой она работала старшим врачом в устроенном Бурышкиным в семейном доме лазарете. Сын Павел после революции проживал во Франции, написал в эмиграции очень информативную книгу «Москва купеческая», в годы войны и немецкой оккупации участвовал во французском сопротивлении.

Такая вот вроде бы ничем не примечательная, но достаточно типичная для тех времён история крепостного мальчика из бедной крестьянской семьи.

Завещание

Умер Афанасий Васильевич в 1912 году после неудачной операции в Берлине. По своему завещанию назначил денежные выдачи всем своим служащим, включая тех, кто служил в его торговом деле. Как было сказано в завещании, «включая сюда и всех служащих в учрежденном мною Товариществе А.В. Бурышкина». Выдачи начислялись согласно числу лет службы, некоторые выплаты были довольно велики, и понятно, что все вместе составили очень большую сумму. Семье даже пришлось продать некоторые имения, чтобы исполнить волю покойного.

Подобные завещания в начале второго десятилетии XX века ещё случались, хотя и не столь часто, как во времена прошлые. А вот, к примеру, совсем незадолго, в 1889 году, знаменитый миллионщик Тимофей Саввич Морозов в своем духовном завещании просил своих детей 5 % со стоимости всех полученных ими в наследство имений отчислить на помощь неимущим ближним.

Забота о царствии небесном

Даже советская наука признавала: «заботы о душе» заставляли именитое купечество при жизни или после смерти передавать миллионные состояния на благотворительность. Деньги предназначались на построение церквей, больниц, богаделен. Едва ли найдется другой город с таким числом «благотворительных» учреждений купечества: Хлудовская, Бахрушинская, Морозовская, Солдатенковская больницы, Тарасовская, Медведковская, Ермаковская богадельни. Елисеевский ночлежный дом, дешёвые квартиры Солдатенковых и другие…».

Советский автор «Истории народного хозяйства СССР», изданной в первые годы советской власти, писал это с долей иронии и скепсиса, но, на наш взгляд, такое «темное царство» богобоязненных купцов всё же лучше «просвещенного» и ничего не боящегося сегодня.

Мы уже отмечали в наших заметках, что в каждом русском городе XIX века до сих пор можно найти объекты, выстроенные безвозмездно жертвователями. Таков был дух времени.

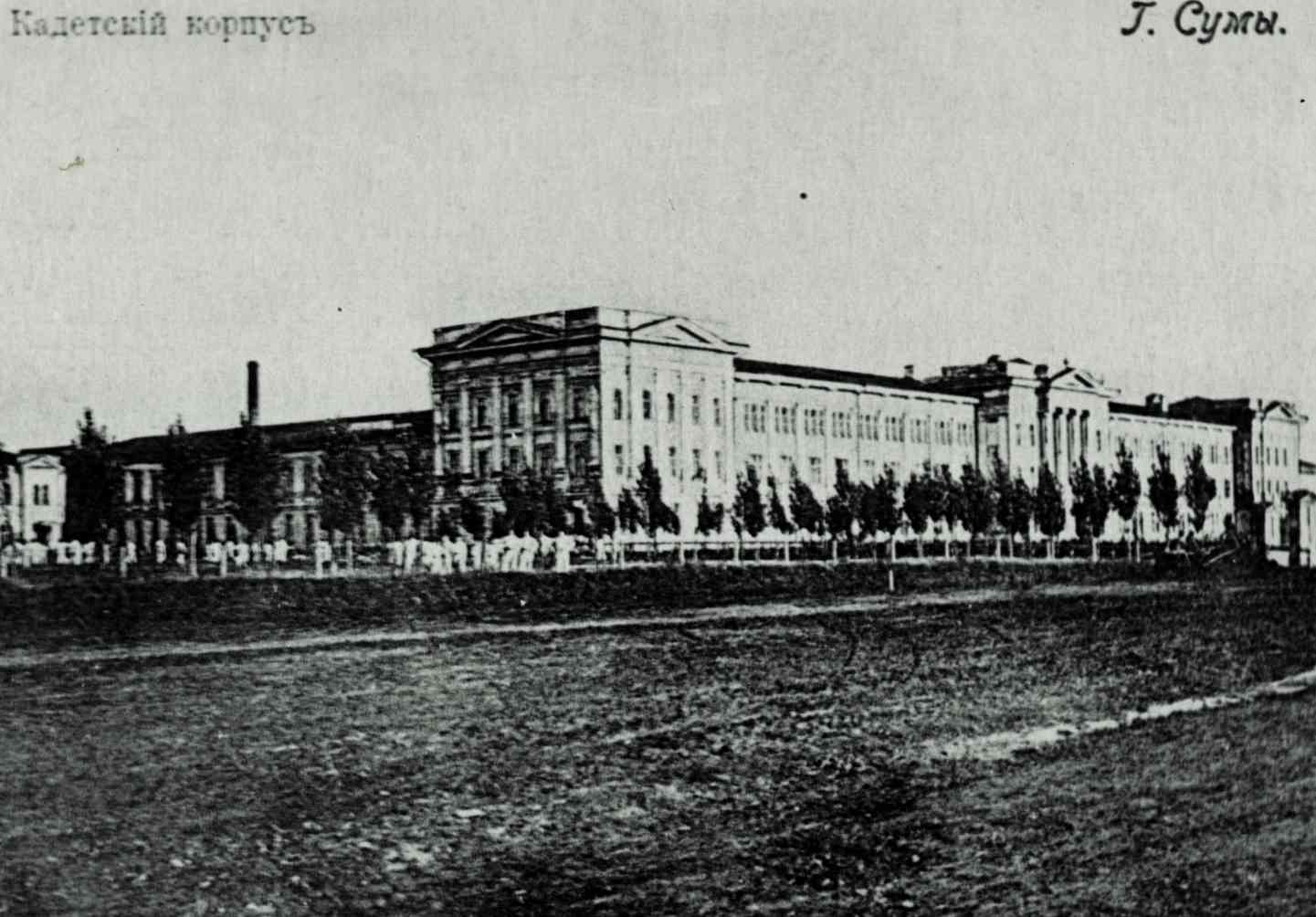

Вот, например, уездный город Сумы. Как пишут современники, ничего общего с уездным захолустьем он не имел: прекрасные мостовые, тротуары, сады, везде исключительная чистота. В городе проживало несколько миллионеров-сахарозаводчиков, себе они понастроили настоящие дворцы, но при этом городу кто - собор, кто – больницу, приют, богадельню. И между ними шло настоящее соревнование. Лидировал в этом благотворительном состязании Харитоненко. Венцом его благотворительности было образование в Сумах кадетского корпуса. Харитоненко бесплатно отвел военному министерству большой участок земли и выстроил на нем здание по последнему слову военно-учебной архитектуры того времени. Пожертвовал и полмиллиона рублей. Условием с его стороны к военным было лишь то, чтобы известный процент учащихся представлен был детьми не дворянского происхождения.

Сумский кадетский корпус

Сумской кадетский корпус просуществовал до революции. Мы к нему еще вернемся в наших заметках.

В богатой истории русских благотворителей встречаются личности поистине эпические. Например, Павел Николаевич Демидов. Вот наиболее известные примеры его щедрых пожертвований: на 100000 рублей снарядов, выделанных на его собственных заводах во время войны с Турцией в 1829 году; 625000 рублей в пользу вдов и сирот забалканских воинов; 50000 рублей семействам, пострадавшим от холеры в Москве в 1831 году; имение Студенец в Москве в пользу богоугодных заведений; 75000 рублей в пользу Патриотического института в 1834 году.

Будучи Курским губернатором, по воспоминаниям современников, «…он платил от себя большие деньги курским чиновникам, чтобы они не брали взяток».

Граф Павел Николаевич Демидов (1798-1840)

Павел Николаевич девять лет в день рождения наследника престола Александра Николаевича вносил по 20000 рублей в Академию наук на награды за лучшие по разным частям сочинения в России и по 5000 рублей на издание академией различных рукописных работ, которые так и называли «демидовские премии».

Вместе с братом он учредил в Петербурге детскую больницу.

К сожалению, умер Павел Николаевич очень рано, всего 42 лет от роду.

Между прочим, военную службу сын тайного советника и наследник огромного состояния знаменитых Демидовых начал в 14 лет, 1 августа 1812 года, поступив юнкером в егерский полк народного ополчения, а уже 26 августа за Бородино был произведён в прапорщики.

За чей счёт душу спасти

При своем имении в Поварово Бурышкин выстроил школу, приют для престарелых и фельдшерский пункт. Когда младшая дочь Надежда кончала медицинские курсы, Афанасий Васильевич предложил ей выстроить в деревне Поварово больницу, которой она должна была заняться. Строиться предполагалось либо в самой деревне, либо поблизости. Бурышкин обратился к крестьянам с просьбой отвести небольшой участок земли под строительство. Деревня Поварово была одной из самых богатых в Звенигородском уезде. Собрался сход и… отказал. «Афанасий Васильевич хочет больницу устроить «для спасения своей души» - пусть и землю жертвует». Так постановили мужики. Логика, характерная для того времени.

Менталитет русского православного человека

Для тех, кто не понял и решил, что мужики из Поварово отказали в земле просто из жадности и глупости.

В наших заметках мы неоднократно упоминали Николая Александровича Варенцова. Потомственный почетный гражданин, купец и промышленник прожил долгую и трудную жизнь. Родился в 1862 году, собственным трудом нажил 11-миллионное состояние, был директором двух солидных фирм, торговал по всей стране хлопком, шерстью и каракулем, был широко известен как общественный деятель. После 1917 года остался в России, жил в полной нищете и безвестности.

Как известно, пережить резкий переход от бедности к богатству и остаться человеком очень трудно, от богатства к бедности - почти невозможно. Варенцов остался ни с чем в более чем почтенном возрасте, а прожил он потом еще очень долго, скончался в 1947 году, но при этом не опустился, не озлобился на мир. Вера, менталитет православного человека помогли ему сохранить себя в очень тяжелых условиях. Его знакомый писатель А. А. Соходовников вспоминал: «После 1917 года он лишился всего и стал нищим в полном смысле этого слова. Пройдя через такие духовные перегрузки, он не утратил ясности души, все воспринимал с благодарением и умер, повторяя «Слава Богу!». В 30-е годы написал очень хорошую книгу воспоминаний, донеся до нас частичку знаний об ушедшей России.

В городе Подольске проходила выездная сессия Московского Окружного суда. Слушалось дело некого Конаныкина, обвиняемого в растрате опекаемой им сироты. Варенцов участвовал в процессе в качестве присяжного.

Семья Конаныкиных была богата, имела в Подольске большую торговлю и, соответственно, влияние. Наш Конаныкин узнал о смерти горожан этого города, отца и матери, умерших почти одновременно и оставивших малолетнюю дочку, ставшую наследницей дома и денег, тысяч 20-ти рублей. Конаныкин поспешил в Москву в Сиротский суд и выхлопотал себе опеку над сиротой. По закону опекунов должно быть двое, Конаныкин устроил вторым опекуном собственную безграмотную кухарку, утверждавшую любые решения хозяина своей подписью в виде крестов по причине безграмотности.

Пришло время, опекаемой исполнилось 17 лет, она должна была вступить во владение оставленным родителями имуществом. Тут-то и оказалось, что ни дома, ни денег нет – все израсходовано на её содержание. Девушка подала на Конаныкина в суд, обвиняя его в растрате денег и утверждая, что её содержание обходилось недорого и никак не могло превышать процентов, получаемых с капитала, и дохода с дома.

Дело первоначально разбиралось в Московском Окружном суде, где присяжные вынесли Конаныкину оправдательный приговор, однако прокурор кассировал, то есть отменил это решение, поэтому в Подольске состоялось повторное разбирательство, в котором и участвовал Варенцов.

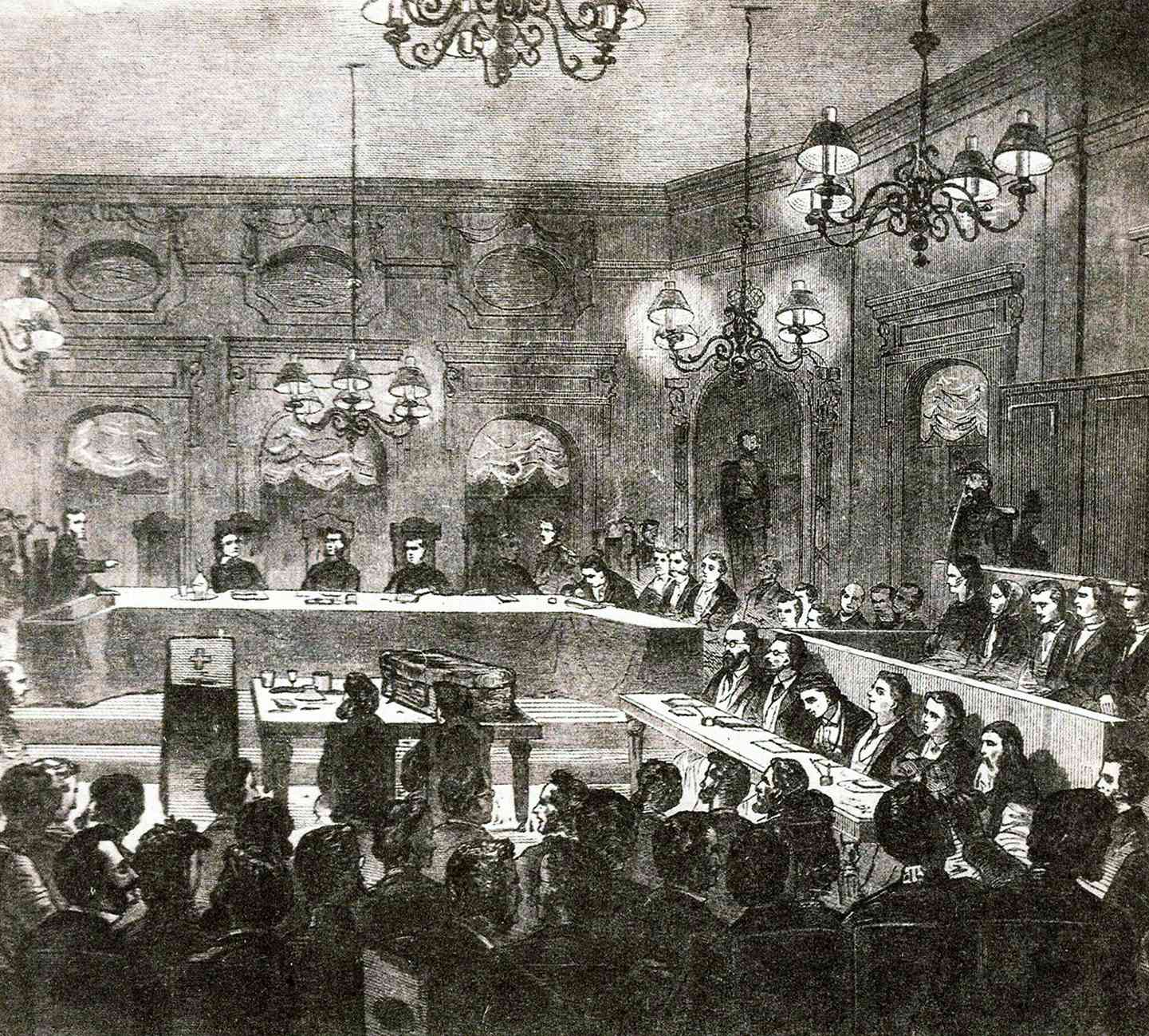

«Заседание суда присяжных». Литография

Главным обвинителем на суде выступал подольский староста, который охарактеризовал Конаныкина с крайне отрицательной стороны. Защитник, некий присяжный поверенный, наоборот, всячески обелял клиента. Слушая прения, Варенцов с любопытством вглядывался в лица обвиняемого и его защитника, и у него сложилось впечатление, что оба не особо волновались за исход процесса, полагая, что конечный результат будет тот же, что и в Москве. К тому же из дюжины присяжных девять были крестьянами смежных деревень, несомненно регулярно покупающих у Конаныкина и потому его хорошо знающих. Десятым, старшиной коллегии, был старичок – тихий и скромный учитель городской подольской школы; одиннадцатым - инженер Подольского цементного завода; двенадцатым - Варенцов.

Получив от председателя суда бумагу с вопросами, присяжные удалились в отдельную комнату. Старшина учитель зачитал бумагу с вопросами и, вместо того, чтобы дать высказаться сотоварищам, сразу приступил к баллотировке вопроса: виновен – нет? Начал задавать вопрос с сидящего от него справа – там сидел инженер; Варенцов сидел слева, следовательно, ему пришлось бы давать заключение последним.

Инженер ответил твёрдым и решительным голосом: "Нет, не виновен". Сидевший рядом крестьянин, по виду робкий, немного помялся и ответил то же, что и инженер; далее крестьяне отвечали также, хотя некоторые из них были заметно смущены. Опрос обошел уже половину стола, и все отвечали «нет». Тут Варенцов остановил старшину и весьма решительно сказал:

- По-моему, вы рано приступили к опросу. Позвольте мне, а может быть, и другие пожелают высказаться и обменяться мнением. Мы, присяжные - судьи совести, а не одной только внешностью дела заинтересованные.

Слова произвели впечатление, старшина смутился, остановился и не знал, что ему делать. Возразил инженер:

- О чем мы еще можем толковать? На суде достаточно выяснено всё.

Но Варенцов настаивал, заступался за девушку:

- У ней должны бы остаться дом и деньги, оставленные ей родителями, и она могла бы прожить всю жизнь в довольстве, а теперь, обездоленная, обобранная богатым купцом, пущена по миру.

Николай Александрович еще много говорил, а закончил так:

- Мы, здесь сидящие, имеем детей, так подумайте: почему же и с нашими детьми не может быть того же самого, если они, избави, Боже, потеряют родителей! Зачем жалеть мошенников; виновный должен понести наказание, а это только послужит ему в пользу, а девочке вернем часть средств, присвоенных опекуном.

Произвело впечатление и то, что Варенцов во время дебатов вспомнил, что в детстве он сам находился под опекой Сиротского суда, но с ним не случилось того, что с этой сироткой, благодаря тому, что его опекунами были люди достойные.

После такой страстной речи возражал только один инженер, настаивавший на невиновности Конаныкина, но крестьяне все были настроены повторить голосование. Начали заново опять справа. Теперь за оправдание высказался один инженер, все крестьяне и Варенцов были за обвинение. Старшина, видя такое большинство, сказал: «Мой голос при таком большинстве значения не имеет». Варенцову так и не удалось узнать, к какому решению присоединился бы старшина.

Когда вставали, чтобы идти в суд, инженер обратился к Варенцову:

- Жестокосердное же у вас сердце!

Слова эти произвели на Николая Александровича неприятное впечатление. Возможно, под их влиянием зала суда, освещаемая одной только лампой и несколькими свечами на столе, показалась ему тёмной и мрачной. Он внимательно наблюдал за Конаныкиным, желая видеть, какое впечатление произведёт на него решение присяжных; тот выслушал по виду спокойно, без всякого волнения в лице; а вот адвокат от неожиданности разволновался очень сильно.

Родственники Конаныкина с пачкой денег и присяжный поверенный пытались взять обвиняемого на поруки под денежный залог, но председатель суда отказал:

- Сделать это не могу.

Затем обратился к приставу:

- Прикажите взять арестанта под стражу!

В зал были введены солдаты с ружьями с примкнутыми штыками; топая ногами, они окружили сидящего Конаныкина, сильно стукнув прикладами. Все эти подробности навсегда запомнились Варенцову: суматоха в зале, волнение родственников Конаныкина, стук ружей в сумрачном зале – всё это показалось ему очень похожим на похороны.

Казалось бы, зачем переживать: закон и правда восторжествовали, негодяй наказан, и кто скажет, что не по справедливости?

И все же что-то никак не давало покоя Варенцову!

Не давало покоя 30 (тридцать!) лет.

Казалось, чего еще желать и чему терзаться? Любой европейски мыслящий человек в подобной ситуации наверняка уже в вечер после заседания уснул бы с полным чувством выполненного долга, и потом, если и вспоминал случившееся, то исключительно с приятным чувством собственной добродетели. Наш человек мыслит по-иному.

Николай Александрович писал: «Особенно меня волновали слова инженера, на которого в душе я был зол, каюсь: в его словах я чувствовал какую-то долю правды, так как моя совесть не была спокойна и я сознавал, что сделал что-то неправильное, но что – определить не мог.

Пишу об этом воспоминание, когда прошло более тридцати лет, много воды утекло за это время: пришлось пережить две войны, две революции, ужасную смерть многих дорогих лиц, посидеть в тюрьме и надеть суму, по верной поговорке: «От тюрьмы и сумы не отказывайся!» - понятно, всё это сопровождалось большими горестями и страданиями, и они-то и привели меня к осознанию того, что прежде мне казалось таким тёмным и противоречивым. Я понял, совесть меня мучила по конаныкинскому делу потому, что, оспаривая оправдание Конаныкина, я подошел к этому делу не с должным чувством любви к обобранной сиротке, не возмущал и не приводил меня в негодование поступок Конаныкина и чиновников Сиротского суда, должных бы оберегать интересы малолетней, а лишь мелкое чувство тщеславия – показать своё превосходство перед несимпатичным мне инженером».

Источники:

-

П.И. Лященко. «История народного хозяйства СССР».

-

П.А. Бурышкин. «Москва купеческая».

-

Н. А. Варенцов. «Слышанное, виденное, передуманное, пережитое».

-

В. А. Сухомлинов. «Воспоминания».