- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 25. Исторические мозаики

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 25. Исторические мозаики

Вадим Приголовкин 13.05.2017

Вадим Приголовкин 13.05.2017

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 25

Исторические мозаики

Русские в Ницце

Самый русский французский город до сих пор помнит дореволюционных «руссо туристо». Несколько сюжетов из прошлого.

Одному русскому купцу встретившийся на набережной соотечественник порекомендовал посетить близлежащий бювет – заведение типа бара-буфета, в котором спиртные и прохладительные напитки продавались «в розлив». Как сказали: «Хозяйка-француженка долго жила в России и говорит, хотя и плохо, по-русски. Француженка любит Россию, где она провела свою молодость и была счастлива».

Совет пришелся кстати. Погода стояла ненастная – к слову, нередкая тогда в Ницце: наши люди отмечали, что хитрые французы, жившие за счёт туристов, боялись, что приезжие, разочаровавшись, сделают на Родине антирекламу их курорту, и почти с профессиональной виртуозностью распускали среди приезжих слух, что именно этот год удивительно плох. Войдешь в какой-нибудь магазин или кафе, всюду местные встречают словами: «Какая дурная погода, исключительный год, мы такого года не запомнили». Можно было поверить, да только так повторялось из года в год».

Бювет оказался приличным и чистым, а кофе хорошо сваренным. Наш турист стал навещать заведение каждый день. Хозяйка, немолодая и много пожившая женщина, оказалась очень болтливой и рассказала русскому историю всей своей жизни. Совсем молодой она привезена была в Петербург и сразу попала на содержание к какому-то великому князю (имя его она не назвала). О князе она сохранила превосходные воспоминания, говорила о нём с большим уважением и любовью, уверяла, что была с ним абсолютно счастлива. Долго прожив в Петербурге, она заскучала по Франции, куда князь её и отправил, щедро снабдив хорошими деньгами.

В Париже она, ещё молодая и красивая, увлеклась каким-то молодым французом, с которым были быстро спущены её деньги, а когда у неё родилась дочь, он её бросил с девочкой. Молодость и красота ушли, она уехала в Ниццу, где и открыла бювет, который кормил их с дочкой.

Надо полагать, что о русских мужчинах у неё действительно сохранились самые хорошие воспоминания, ибо быстро выяснилось, что кроме ностальгии по России, на богатого русского у неё есть виды. Дочери вскоре исполнялось 15 лет, и маму это сильно тревожило. По законам Франции, пояснила она гостю, всякий посягнувший на молодую девушку, которой не исполнилось 15-ти лет, присуждался к каторжным работам, а после 15-ти, хоть прошёл только один день, это преступление уже не наказывалось. Зная хорошо своих южных соотечественников, она была уверена, что от этого несчастья ей дочку не уберечь, и она погибнет. Поэтому хозяйка решила продать свою дочку за 40000 франков любому богатому, чтобы этими деньгами обеспечить её на черный день.

Как всё поменялось за какую-то сотню лет и две смены общественно-экономических формаций: сегодня русские «невесты» рвутся в Европу в поисках «женихов»… Ну да ладно, вернёмся в век ХIХ-й.

За блестящим фасадом бесконечного курортного праздника скрывался банальный бизнес, призванный обеспечить стабильный доход местному французскому населению. Не было дня, чтобы в казино не было смертоубийства. Специально для этого был обученный штат ловких служащих, тихо, мгновенно, умело уносящих трупы самоубийц в подвальный этаж казино. Трупы из подвала вывозили ночью.

За всеми прибывающими на местные курорты администрация казино вела настоящую слежку: прежде всего из каждого банка сообщали о лицах, имеющих крупные аккредитивы. Для привлечения в казино состоятельных господ применялись все возможные средства, а также целый штат красивых, специально обученных женщин, фактически состоящих на службе администрации казино. По железным дорогам разъезжали подготовленные люди, обязанностью которых было распускать слухи о случаях сказочного обогащения какого-нибудь заезжего американца или англичанина и тому подобные небылицы, разжигая страсти в доверчивых и слабых людях.

В общем, интернета ещё не было, а интернет-сеть уже действовала.

Как играли

Излишне говорить, что если наш человек играет, то играет по-крупному, меры не зная. Но даже на общем фоне наших безбашенных соотечественников встречались фигуры поистине титанические.

Николай Дмитриевич Стахеев, купец то ли с Поволжья, то ли из Сибири (источники разнятся), унаследовал от отца крупное наследство, около пяти миллионов рублей. Человек способный, с коммерческой жилкой, он серьёзно занялся делом и в относительно небольшое время обратил пять миллионов в сорок. Женился на одной даме, откупив её у мужа-чиновника за крупную сумму. Переехал в Москву, где начал скупать старые дома на лучших улицах и строить на их месте многоэтажки, с чего имел большой доход. Для себя на Новой Басманной улице построил огромный особняк; ныне это памятник архитектуры Москвы – дом Н. Д. Стахеева. Одно время после революции в нём размещался Наркомат путей сообщения, сейчас – Центральный дом детей железнодорожников.

Потом Стахеев начал увлекаться красивыми женщинами, тратя на них большие деньги, с женой развелся, жил с женой художника Маковского, с разными артистками. Начал путешествовать по Европе и неизбежно попал в Монте-Карло. Тут и началось. Стал завсегдатаем. Играл так, а точнее проигрывал, что только при одном известии о приезде этого русского в Монте-Карло курс акций казино на бирже поднимался автоматически! И так было не один год. Капиталы Николай Дмитриевич разматывал без жалости и сожаления.

Жена бывшая, беспокоясь о будущем детей, захотела взять его под опеку. Обратилась к известному присяжному поверенному Плевако. Великий адвокат, не знавший поражений, от дела отказался наотрез, заявив: «На таких людей, как ваш муж, наложить опеку не придётся: он сумел сравнительно в короткое время капитал отца увеличить во много раз».

Справедливости ради отметим, что Стахеев обеспечил своих детей несколькими домами, а жене отдал тот самый особняк на Новой Басманной, строительство которого обошлось в один миллион рублей, не считая цены на огромный земельный участок.

В начале 30-х годов Н. Д. Стахеев был ещё жив, жил за границей на пенсию, получаемую от… казино в Монте-Карло!

Это сколько же надо было оставить в этом казино денег, чтобы оно тебе пенсию назначило!?

Дела шпионские: загадки Китайской революции

А вот тайна, способная при должном информационном освещении стать сенсацией. Просто об этом по понятным причинам не говорили в Советское время, не говорят и сейчас. Но наверняка где-то в архивах ФСБ и МИДа лежат папки, отпечатанные дореволюционным шрифтом, но с советскими грифами секретности. Подробностей этой истории мы наверняка еще лет сто не узнаем. Речь о революции, но не о Российской.

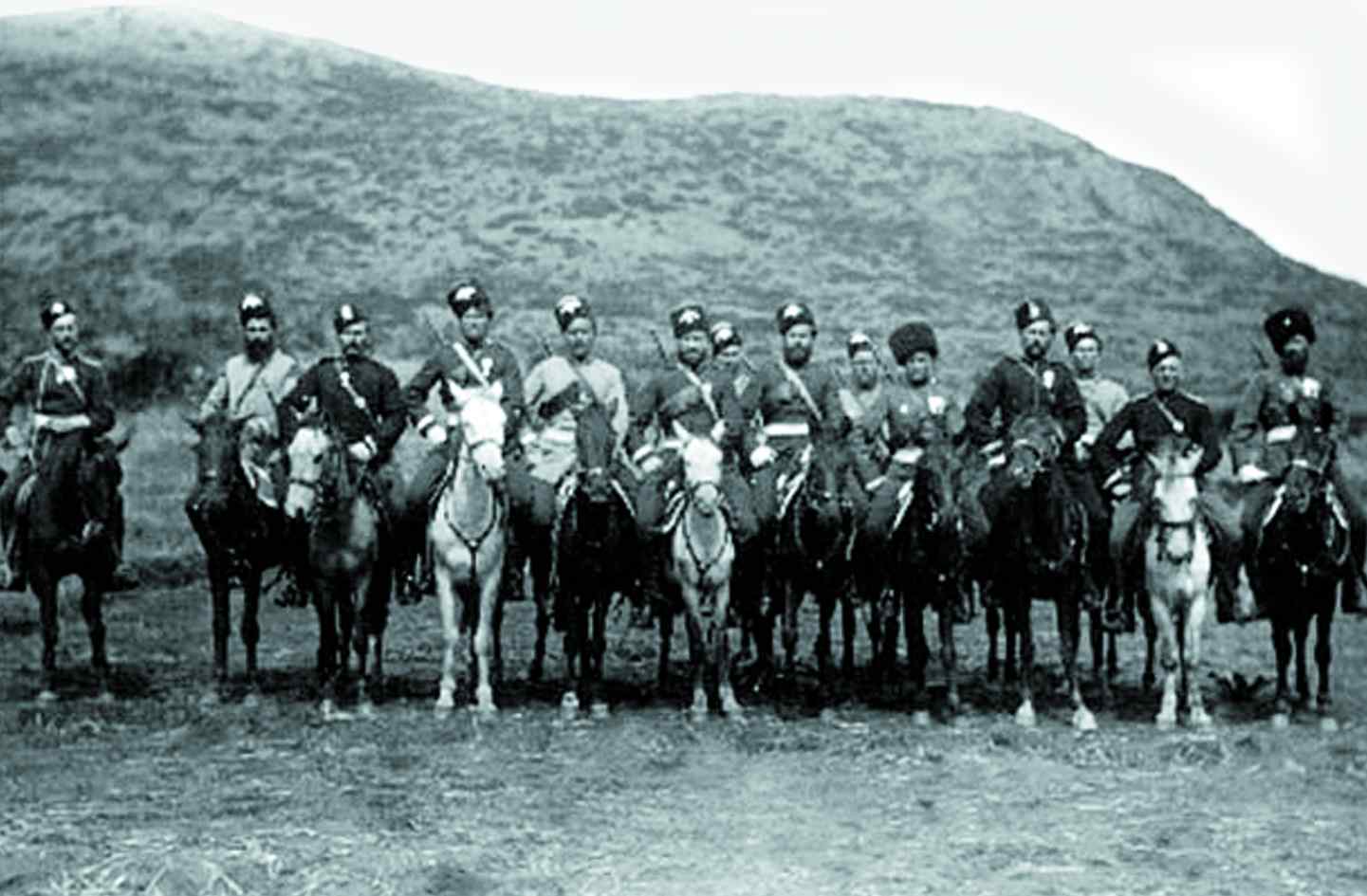

Если кратко, то было так. Весьма актуально, кстати, на сегодняшний день. Русско-китайские тесные отношения, вот как сейчас, почти что случились в конце ХIХ века. Тогда, пытаясь противостоять Японской экспансии на материк, которая не была нужна ни России, ни Китаю, две наши страны встали плечом к плечу против общего врага ещё тесней, чем Российская Федерация и КНР сегодня! По крайней мере, Московский русско-китайский договор мая 1896 года говорил прямо, что «Его величество император всероссийский и его величество император китайский … желая … охранить азиатский материк от нового иностранного вторжения, решили заключить между собой оборонительный союз… Ст. 1. Всякое нашествие Японии как на русскую территорию в Восточной, так и на территорию Китая и Кореи будут рассматриваться как повод к немедленному применению настоящего договора… Обе высокие договаривающиеся стороны обязуются поддерживать друг друга всеми сухопутными и морскими силами». В общем, воевать против Японии готовились вместе. Даже Порт-Артур по условиям заключенной конвенции марта 1898 года рассматривался как совместная база российского и китайского флота! Потом многое переменилось, Китай пережил 1900 год и иностранное вторжение. А в 1902 году вмешалась Британия. Её знаменитый договор от 1902 года с Японией подразумевал, что если «… какая-либо держава или державы присоединятся к враждебным действиям против… союзницы, то другая… сторона придёт к ней на помощь и будет вести войну сообща». Блестящий ход со стороны англичан, надо признать. Воевать против Англии и Японии одновременно ни Россия, ни Китай не могли и не собирались. Одними чернилами англичане достигли того, что обычно достигается в результате долгой и кровопролитной войны. И в этих условиях Китайское имперское правительство начало свою игру. Раз не получилось выступить против Японии вдвоём, то останемся в стороне и понаблюдаем, как та мудрая обезьяна с дерева, как два хищника, Россия и Япония, будут драться за нашу Маньчжурию. Поражение России в войне с Японией и утверждение Японии на материке ещё больше усугубило ситуацию. Теперь влияние Японии на Китай возрастало настолько, насколько слабее стало влияние России. Достаточно сказать, что во всех ежегодных азиатских планах Российского генштаба, начиная с 1905 года, возможность выступления Китая в союзе (точнее в подчинении) с Японией рассматривалась самым серьёзным образом. Призрак японо-китайских полчищ на необъятной российской границе от Приморья до Памира стал непреходящим кошмаром генштабистов. В преддверии назревавшей европейской войны этот призрак пугал реально. А ещё больше пугала ставшая реальностью смена ориентации правящей китайской династии от пророссийской на любую другую!

Тут-то, весьма вовремя, и случилась Китайская революция!

Великая Китайская революция произошла в 1911 году. На шесть лет раньше нашей. Потом китайцы воевали вплоть до 1949 года. Это если не считать мелких стычек с Тайванем и всяких культурных революций, вроде охоты на воробьев. 38 лет безвластия, перманентной войны и разрушений, плюс полноценная война с Японией. Это вам, ребята, не дохленькая псевдоинтервенция 14 держав в Советской России.

А началось всё в Учане с выступления китайских революционеров. Этакий китайский февраль, завершившийся свержением монархии. Да и отреклась династия Цинь в феврале, немного не дотянув до трёхсотлетия своего правления. Такие вот странные исторические совпадения.

По сути своей все революции похожи друг на друга. Вот и в Китае был свой Разлив. Помните, знаменитый шалаш в тогдашней Финляндии, в котором Ленин укрывался от шпионов Временного правительства и готовил переворот? А потом – бац! И вышел из подполья!

Для китайских революционных товарищей таким шалашом, в котором они в безопасности готовили свержение прогнившей монархии, были помещения… российского генерального консульства в Ханькоу! Ханькоу, Учан и Ханьян - это по сути один город, расположенный на разных берегах при слиянии крупнейших китайских рек. Ещё его называют Трёхградье Ухань. Очень удобно для революции: готовишь заговор в одном городе, под крышей дипломатического иммунитета, а выступления начинаются в другом, где у революционеров есть сторонники в воинских частях.

Генеральным консулом был А. Н. Островерхов. Именно у него в консульстве весь 1911 год в безопасности собиралась действующая в подполье группа вожаков революции. Ещё раз спасибо дипломатическому иммунитету. Но даже этот иммунитет не мог помочь, когда на этой самой конспиративной квартире взорвались гранаты и всякие самодельные взрывные устройства. Совсем обнаглели китайские товарищи-революционеры и сочувствующие им и угнетённому китайскому народу дипломаты русского императора – мастерскую по выделке взрывчатых веществ в генконсульстве устроили. На взрыв явилась полиция, которая захватила боеприпасы, листовки и даже списки заговорщиков и сочувствующих им военных. Начались аресты.

Случилось это 9 октября. Поэтому восстание пришлось начинать уже 10-го, хотя намечали на 16-ое. В итоге 1 января Китай стал республикой. Было даже сформировано Временное правительство. 12 февраля объявлен манифест об отречении малолетнего императора Пу И.

Первым президентом нового государства стал Сунь Ятсен. Советская историография любила называть Сунь Ятсена другом Советской России и лично товарища Ленина. В современном Китае ему официально присвоен титул «Отца нации». Покоится он в мавзолее. Но, как видим, с большим основанием китайского революционера можно называть другом императора Николая II. Что лишний раз подтверждает, что могут меняться правительства, названия стран и даже социально-экономические формации, а настоящие национальные интересы остаются неизменными.

Во всех бумагах и даже друзьям-коллегам Островерхов рассказывал, что действовал он исключительно на свой страх и риск. А на Пасху 1912 года, вскоре после победы революции, получив шифрованный конверт из Петербурга, очень волновался, думал, что там отставка (в царской России именно в этот день делались назначения и раздавались награды). В конверте для Островерхова оказался чин действительного статского советника - первый генеральский по военной иерархии.

Насчёт волнения позволим себе не поверить дипломату. Уже после нашей революции, летом 1919 года, некий «Союз китайских рабочих в России» на своём общем собрании принял заявление и отправил его лично В. И. Ленину. Поводом послужил арест задержанного по делу левых эсеров товарища Вознесенского. Защищая революционного коллегу, китайские товарищи писали, что Вознесенский всегда горячо поддерживал революционное движение в Китае, «являясь его организатором в Учане». Вот так, ни много ни мало – организатором! И даже «лично участвовал как простой солдат в китайской революции 1911 года». Насчёт «простого солдата» китайцы конечно загнули, в реальности в 1911 году Вознесенский состоял при штабе командующего китайской революционной армией, впоследствии президента Китайской Республики Ли Юаньхуна.

Уточним, что до революции Вознесенский служил в генеральном консульстве в Шанхае и аккурат в 1911 году был командирован в Ханькоу, под начало… Островерхова! Китайские газеты сразу после победы революции писали, что Вознесенский «оказал республиканцам во время революции выдающиеся услуги». Сам по себе факт такого широкого участия наших дипломатов в революционных событиях свидетельствует, что их участие ни в коем случае не было личной инициативой отдельных лиц. Так что Островерхов… нет, не лгал, а делал то, что положено настоящему государственному человеку, скрывая руку Москвы, пардон, Санкт-Петербурга в Китайской революции. Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена!

У Русской дипломатии многовековые традиции. И делать вид, что Петербург ничего не знал, – одна из них. Истоки этой традиции уходят своими корнями в такую даль, что и не понять, откуда что пошло. В 1637 году донские казаки взяли у турок Азов, пять лет удерживали его в своих руках, бились с турецкой армией. Возмущенный султан жаловался в Москву, требовал объяснений. А в Москве посольский приказ круглые глаза делал: знать ничего не знаем, эти казаки такие хулиганы, нас не слушаются, сами… всё сами. И казаки в Азове туркам подтверждали: «А се мы взяли Азов город своею волею, а не государским повелением». Но «гуманитарные конвои» в непризнанную Азовскую республику шли регулярно. Правда, как потребовалось, решили в Москве, что не пришло еще время с Турцией воевать. Казакам дали приказ, оставили казаки Азов.

В 1815 году русский корабельный врач Е. Шеффер умудрился привести «под высочайшее покровительство» российского императора гавайского короля. Весело б сейчас было – главная база Тихоокеанского флота Российской Федерации в Перл-Харборе! Не сложилось. Не время. МИД умыл руки. Мы тут ни при чем, сами, всё сами. Эти доктора - такие затейники.

В 1899 году к побережью Африки подошёл пароход с русскими поселенцами – казаками и священниками. В районе нынешнего Джибути они возвели поселение, имея в виду устроить связи с Эфиопским негусом. Возмущённые французы обратились в Питер. В Питере искренне удивились… мы ничего не знали… надо же, целый пароход с поселенцам! Богатые люди эти казаки – пароходы снаряжают.

Ну а если проходило, как, например, было с освоением устья Амура экспедицией Невельского, то император мог внушительно заявить: «Там, где однажды поднят русский флаг…»

В общем, мы нисколько не удивимся, если снятый с должности посла на Украине господин Зурабов, коего нещадно клянут на просторах русскоязычного интернета за провал на Украине, сделает виноватый вид обанкротившегося неудачника, а сам втихую обмоет орденок от президента с благодарностью от Лаврова. Но никому об этом не расскажет. Как не рассказывал Островерхов.

Имперские традиции, однако!

Выйти замуж за олигарха

… мечтает каждая современная девушка. Интересно, но перед русскими крепостными девушками середины позапрошлого века этот вопрос практически не стоял.

Уже упоминавшийся в наших заметках Анатолий Николаевич Куломзин писал, вспоминая порядки, царившие в помещичьих имениях Тверской губернии в 40-50-е годы ХIХ века, что сам экономический строй помещичьего хозяйства требовал от помещика стремиться к поддержанию благосостояния его подданных, ибо в этом благосостоянии заключалось и собственное его богатство.

«Помещик в беде помогал неминуемо, ибо сам нуждался в поддержании рабочей силы крестьянина… Бедность у крестьян в то время в хорошо управляемых имениях большей частью была следствием беспробудной апатии и лености, так как в случае несчастья, как то: падежа коровы, лошади, пожара - в интересах помещика всегда было поддержать мало-мальски порядочного крестьянина. Корова или лошадь давались с барского двора. Для возобновления сгоревшего двора отпускался лес без особого счёта, ибо он был нипочём, и прощался оброк». Так писал современник.

А ещё помещик был прямо заинтересован, чтобы число бедных среди его крестьян не размножалось, и для этого практиковался такой порядок: при браках бедный жених получал невесту из состоятельного дома, и наоборот, бедная девушка, дабы не осталась в девках, выдавалась за сына состоятельного крестьянина.

Молодой крестьянин, достигший 18 лет, обязан был жениться. Заведено было так. Перед великим постом женихи и невесты съезжались в имение вместе с родителями. Им давался день-два на размышление, а в роли ведущих программы «Давай поженимся» выступали мать Куломзина (она владела поместьем, отец давно умер) и бурмистр (назначенный из крестьян управитель хозяйства), которые сговаривали потенциальных молодоженов. Впрочем, понятно, что брачующиеся были известны друг другу заранее.

Полное применение имел и обычай выкупа невесты. Жених вносил родителям невесты некую сумму, так как они теряли в ней рабочую силу в хозяйстве. Соответственно этой сумме уговаривались о приданном в виде рубашек, сарафанов, кацавеек, душегреек, кафтанов и шуб. Если родители невесты требовали непосильного выкупа, то на сцену выступали барыня и бурмистр, склоняя жадных родителей к уступкам по силе и средствам жениха. После того, как пары были составлены, они шли представляться хозяйке, потом в церковь, откуда уже ехали домой – пировать. Венчались в церкви, в которой прихожанином состоял помещик, что удешевляло венчание: при согласии помещика священнику оставалось лишь убедиться в том, что между брачующимися нет близкого родства.

В зиму 1860-61 годов молодому ещё Куломзину пришлось уже самому поучаствовать в этой церемонии. Надо сказать, что Анатолий Николаевич хотел запретить сей пережиток старины, ибо был он убеждённым сторонником отмены крепостного права и указывал крестьянам на скорое освобождение, с которым эта церемония несовместима.

Но настояли сами крестьяне, особенно родители женихов. Близость свободы уже чувствовалась не только барами, потому крестьяне справедливо боялись, что девки заартачатся выходить замуж в 16 лет, а родители их потребуют усиленный выкуп. «Девки вздорожают, - сказали крестьяне Куломзину. - А когда не будет нужды выходить замуж «в своей вотчине», потянет их в сторону, а нам-то где на стороне найти?»

Опасения родителей женихов полностью оправдались. Сразу за освобождением выкуп за девку резко поднялся, и в 1863 году браки стали особенно затруднительными. В тот первый пореформенный год возник настоящий девичий кризис, разрешившийся самым неожиданным образом, даже с долей цинизма. Среди баб возник и сам собой распространился страшный слух, что незамужних девок скоро… погонят на Амур! Слух этот возник не на пустом месте: как раз шло освоение вновь присоединенных к империи земель на Дальнем Востоке, граф Муравьёв активно заселял на Амуре пустующие места, женщин там действительно не хватало, что послужило основанием распоряжения о вывозе женщин на Амур. Естественно никто в Тверской губернии хватать девок не собирался. Имя того крестьянского мудреца, кто этот слух запустил в массы, осталось истории неизвестным, но дело своё он сделал, девичий кризис был преодолён.