- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий января

Календарь исторических событий января

- 5.01.2018

- 5.01.2018

СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ

1 января

1905 Пущена в строй Транссибирская железная дорога

Транссибирская магистраль, Транссиб или Великий Сибирский Путь (историческое название) – это рельсовый путь, соединяющий европейскую часть России с её срединными (Сибирь) и восточными (Дальний Восток) регионами. Протяжённость Транссибирской железнодорожной магистрали по главному пассажирскому ходу (от Москвы до Владивостока) составляет 9288,2 километра, и по этому показателю она является самой длинной на планете.

Официальной датой начала строительства Транссиба считается 31 мая 1891 года, однако фактическое начало строительства произошло несколько раньше, в начале марта 1891 года, когда началось строительство участка Миасс – Челябинск.

14 июля 1903 года ознаменовано вводом Великого Сибирского пути в строй на всём его протяжении, хотя в рельсовом пути был перерыв: через Байкал приходилось переправлять поезда на специальном пароме. Движение же составов по Транссибу началось раньше - при сдаче в эксплуатацию 1 января 1898 года Томской ветки, а 1 января 1899 года вся линия от Челябинска до Байкала была переведена в постоянную эксплуатацию.

2 января

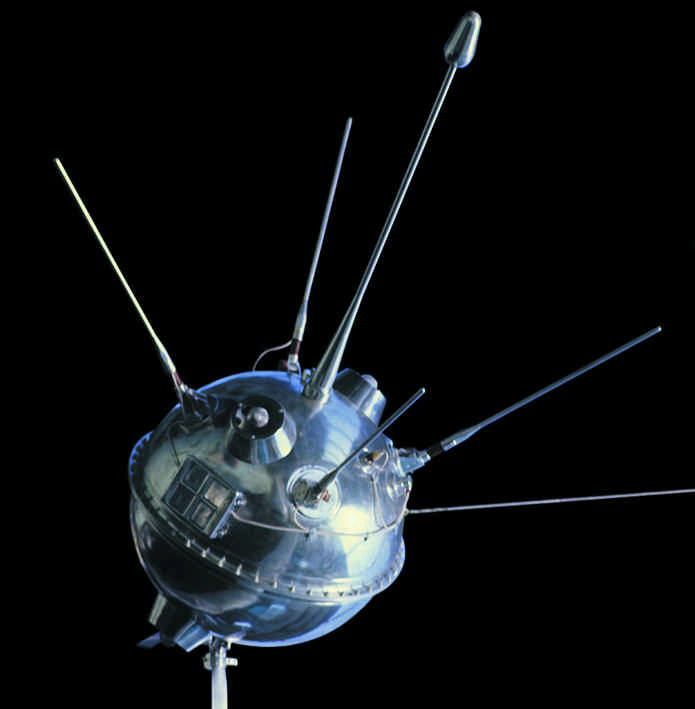

1959 Пуск первой космической ракеты в сторону Луны с автоматической межпланетной станции (Луна-1)

Непосредственное изучение естественного спутника нашей планеты началось со старта советской лунной программы.

2 января 1959 года автоматическая станция «Луна-1» впервые в истории осуществила полёт к Луне.

Первый запуск спутника к Луне («Луна-1») был серьёзным прорывом в области освоения космоса, но главная цель ( перелёт с одного небесного тела на другое) так и не была достигнута. Запуск Луны-1 дал очень много научной и практической информации в области космических полетов к другим небесным телам. При полёте «Луны-1» впервые была достигнута вторая космическая скорость. В мировой печати космический аппарат «Луна-1» получил название «Мечта».

В целях полёта ставилась задача достижения станцией поверхности Луны. Этого не произошло, так как в циклограмму полёта закралась ошибка (не было учтено время прохождения сигнала от командного пункта до станции).

Среди выдающихся научных результатов, полученных в ходе полёта «Луны-1», можно отметить следующие: при помощи бортового магнитометра впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли; при помощи ионных ловушек и счётчиков частиц были осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра; был успешно выполнен эксперимент по созданию искусственной кометы; было установлено отсутствие у Луны значительного магнитного поля.

Несмотря на то, что станция на Луну не попала, АМС «Луна-1» стала первым в мире космическим аппаратом, преодолевшим притяжение Земли и ставшим искусственным спутником Солнца.

4 января

1878 Русский отряд генерала И. В. Гурко занял Софию, освободив её от османского владычества

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. русская армия после победы под Плевной в конце ноября 1877 года положила начало освобождению Болгарии, находившейся под гнётом Османской империи.

Зимой 1878 года ряд укреплённых позиций, включая Шипку, был уже занят русскими войсками, отвод которых означал бы необходимость снова брать эти позиции весной. Не все генералы разделяли точку зрения о необходимости зимнего форсирования Балкан. С другой стороны, оставляя войска на Балканах на зиму, пришлось бы обречь их на большие потери от холода и болезней.

Западный отряд генерала Гурко должен был преодолеть Балканы в районе Этрополя и выйти в долину Софии. 25 декабря в жестокую бурю и метель полки двинулись в поход. Переход длился 8 дней, вместо ожидавшихся двух. Позднее историки сравнивали его с походами Ганнибала и А. В. Суворова, при этом некоторые добавляли, что Ганнибалу было легче, поскольку он не имел артиллерии.

2 января отряд генерала Гурко двинулся к сильно укреплённой Софии, 3 января рекогносцировал её и 4 января 1878 года занял без боя, так как турецкая армия накануне ночью оставила город.

7 января

1598 Смерть царя Фёдора Иоанновича и прекращение династии Рюриковичей. Борис Годунов восходит на русский трон

В 1598 году, с кончиной царя Фёдора Иоанновича, прервалась царская династия Рюриковичей, исчезла сила, объединявшая воедино все враждующие группы знати, все недовольные слои населения. Сразу же обнажились глубокие противоречия общества: внутри самой знати, между закрепощаемым народом и властью, между бывшими опричниками и их жертвами, между элитой общества, князьями и боярами, средним и мелким дворянством.

Именно в это тяжелейшее переходное время на русский трон был избран боярин Борис Годунов, который попытался уже на рубеже XVI - XVII вв. основать в России новую династию.

7 января 1598 года Земский собор избрал царем Годунова и принёс ему присягу на верность. Это был первый избранный правитель Московского государства.

По случаю его восшествия на русский престол в столице были проведены большие празднества, объявлена всеобщая амнистия; были предоставлены льготы уездному дворянству. На некоторое время в стране были прекращены все казни. Начало царствования Бориса Годунова ознаменовалось сближением России и Запада.

9 января

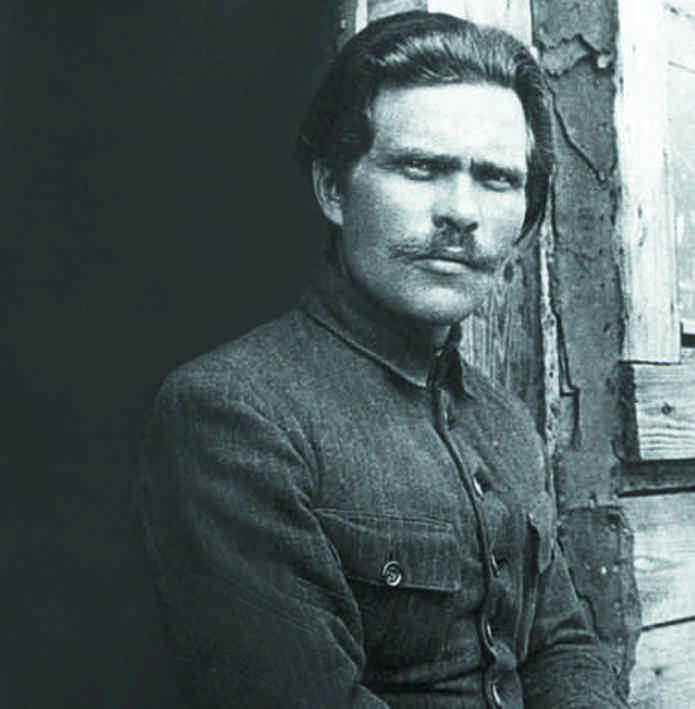

1920 Нестор Махно отказывается вести свои войска на фронт против поляков, за что будет объявлен большевиками вне закона

Возглавив вначале небольшой партизанский отряд, Нестор Иванович Махно проявил незаурядные организаторские способности и личное бесстрашие (был ранен 14 раз). Его отряды в ноябре 1918 года насчитывали около 6000 человек. Махно отверг предложение Директории о союзе и в декабре 1918 года заключил соглашение с Красной Армией, но в мае 1919 года нарушил его и 8 июня был объявлен Советской властью вне закона. Осенью того же года заключил новый союз с Красной Армией. 26 сентября прорвал фронт белых и совершил рейд в направлении на Бердянск и Таганрог. За эту операцию был награждён орденом Красного Знамени (№ 4).

9 января 1920 отказался выступить на фронт против поляков и снова был объявлен вне закона. В июле отклонил предложение П. Н. Врангеля о союзе против Советов и до конца сентября вёл войну на два фронта. 27 сентября подписал соглашение с Красной Армией. 26 ноября, после отказа влиться в Красную Армию, части Махно были окружены и разгромлены.

В 1934 году в возрасте 45 лет он умер в парижской больнице от костного туберкулёза.

11 января

1698 «Великое посольство» во главе с Петром I прибывает в Лондон

Желая перенять европейский опыт, модернизировать страну и найти союзников в борьбе против Османской Империи, Пётр I снаряжает в Европу Великое посольство.

В марте 1697 года посольство, состоящее из 250 человек, отправилось в Европу. В составе Великого посольства было 35 молодых дворян, ехавших учиться морскому делу, среди них, под именем бомбардира Петра Михайлова, был сам царь Пётр I Алексеевич.

Основными целями посольства были: знакомство с Европой, её политической жизнью; внесение изменений в государственный и военный строй России по примеру европейских стран; поиск иностранных специалистов для работы в России; отправка в Европу на обучение русских дворян; закупка материалов и оружия.

Сам Пётр I обучался артиллерийскому делу, работал плотником на верфях в Голландии, посещал различные учреждения, фабрики, мастерские, присутствовал на лекциях по анатомии, изучил, как устроена ветряная мельница.

Голландское кораблестроение не устроило Петра, поскольку голландцы не делали чертежей строящихся кораблей. В Англии, куда посольство прибыло 11 января 1698 года, на королевской верфи в Детфорде Пётр дополнил свои знания о строительстве кораблей.

12 января

1801 Павел I издаёт распоряжение о походе на Индию

В 1800 году между Россией и Францией была налажена дружба. Обе страны хотели разделаться с Англией, но сделать это даже совместными усилиями было сложно. Ведь британцы обладали самым сильным флотом. И тогда было решено «поразить Англию в самое её сердце - в Индию», как говорил сам российский император.

И Павел I издал указ об отправлении в Индию отряда казаков.

Подготовка к походу велась тайно, вся информация большей частью передавалась через курьеров устно. В кратчайшие сроки было мобилизовано более двадцати тысяч человек, а во главе армии встал генерал-майор Платов. Его, кстати, специально ради этого освободили из Петропавловской крепости.

Сначала казаки направились к Оренбургу. Оттуда им нужно было двинуться на Бухару, а потом в Хиву. Там требовалось освободить русских пленных.

Поход длился всего одиннадцать дней, поскольку в ночь на двенадцатое марта 1801 года императора убили заговорщики.

Когда Павла не стало, власть перешла в руки Александра I. И он, чуть ли не первым своим указом, вернул казаков, а заодно разорвал договор с Францией о походе в Индию.

15 января

1897 В России вводится золотое обращение

В 1897–1899 годах министром финансов Сергеем Витте была проведена денежная реформа. Ставка на золото (в отличие от прежнего серебра) делалась с учетом перемен на мировом рынке. Тогда индустриальные страны создали единую валютную систему, основой которой и стала золотая денежная единица.

На смену серебряному рублю пришёл золотой рубль - он приравнивался к 0,774234 г чистого золота. Во внутреннее денежное обращение России были введены золотые монеты достоинством: 5; 7,5; 10 и 15 рублей. Так в «николаевском» червонце чистого золота содержалось 7,74234 г, при общем весе монеты 8,6026 г.

Золотые монеты имели свободное хождение наравне с бумажными кредитными билетами. Параллельное хождение золотых и бумажных денег отличалось стабильностью. Её поддерживал устойчивый баланс золотого запаса и объёма бумажной рублёвой массы.

По закону, число находящихся в обращении бумажных денег не должно было превышать золотой запас более чем на 300 млн. рублей. Свободное хождение золотых монет не вызвало ажиотажного спроса на них. От «желтяков» даже старались избавиться, как от неудобных в обращении.

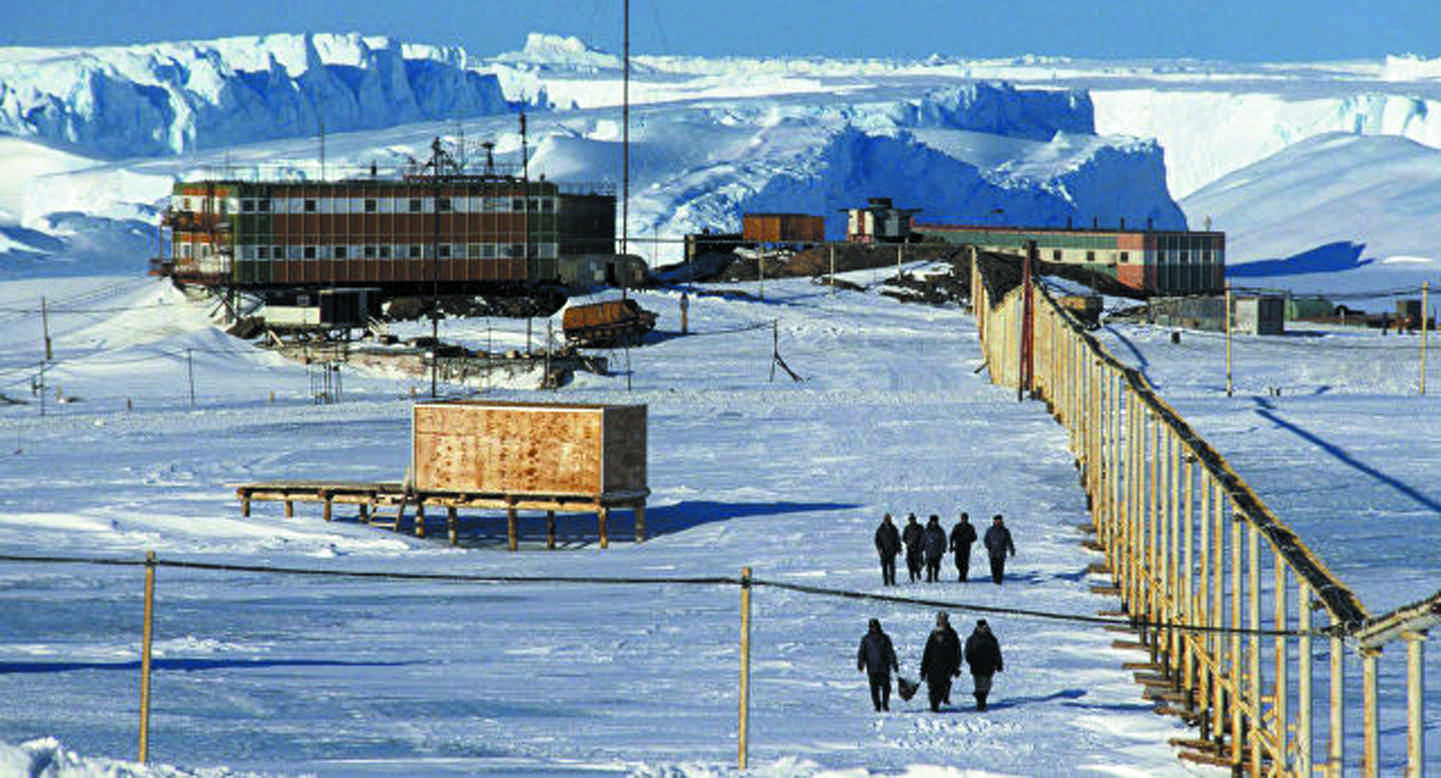

1956 Было выбрано место для строительства первой русской полярной станции «Мирный»

Систематическое изучение Антарктики в СССР началось только в середине 1950-х годов в связи с проведением Международного геофизического года. Для организации и проведения исследований в этом районе решением правительства Советского Союза во второй половине 1955 года была создана Комплексная антарктическая экспедиция Академии наук СССР. В её задачи входила организация главной базы на побережье континента, выбор места для внутриматериковых научно-исследовательских станций, а также проведение комплексных океанологических исследований в Индийском секторе антарктических вод.

5 января 1956 года судно «Обь» 1-й Советской Антарктической экспедиции (начальник Михаил Сомов) стало на стоянку у берега Антарктиды. 15 января было выбрано место для строительства.

19 января на найденной площадке началось строительство базы, а 13 февраля 1956 года состоялось торжественное открытие первой советской антарктической станции с подъёмом государственного флага СССР. Станция и расположенная на её территории обсерватория были названы именем «Мирный» в честь одного из парусных шлюпов, которые принимали участие в открывшей шестой материк первой русской антарктической экспедиции.

18 января

1943 Прорвана блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За время блокады погибло, по разным данным, от 300 тысяч до 1,5 миллионов человек. При этом лишь 3% погибли от бомбёжек и артобстрелов, а остальные 97% умерли от голода. Это была самая продолжительная и страшная осада города в истории. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года в результате наступательной операции советских войск под названием «Искра».

Операция «Искра» началась в январе 1943 года и стала частью общего наступления советских войск. 12 января 1943 года в наступление перешли 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армия Волховского фронта. 18 января войскам Ленинградского и Волховского фронтов удалось соединиться недалеко от Ленинграда. В этот же день от врага было очищено южное побережье Ладожского озера, а также город Шлиссельбург. Был проложен коридор шириной 8–11 километров, восстановивший сухопутную связь Ленинграда со страной. По южному берегу Ладожского озера развернулось строительство железной дороги Шлиссельбург – Поляны протяжённостью 36 километров. 6 февраля по новой «Дороге жизни» в Ленинград пошли поезда. Постепенно пищевая промышленность Ленинграда стала выходить на «доблокадные» объёмы производства.

Тем не менее, под Ленинградом немцы сосредоточили большие силы. Полное освобождение города от вражеской блокады произошло лишь спустя год.

14 января войска 2-го Прибалтийского, Ленинградского и Волховского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. 20 января на Ленинградском фронте была разгромлена красносельско- ропшинская группировка противника, а части Волховского фронта освободили от немцев Новгород.

27 января 1944 года в Ленинграде был произведен салют из 324 орудий в честь полного освобождения Северной столицы.

С 22 декабря 1942 года 1496000 советских солдат и офицеров были награждены медалями «За оборону Ленинграда».

22 января

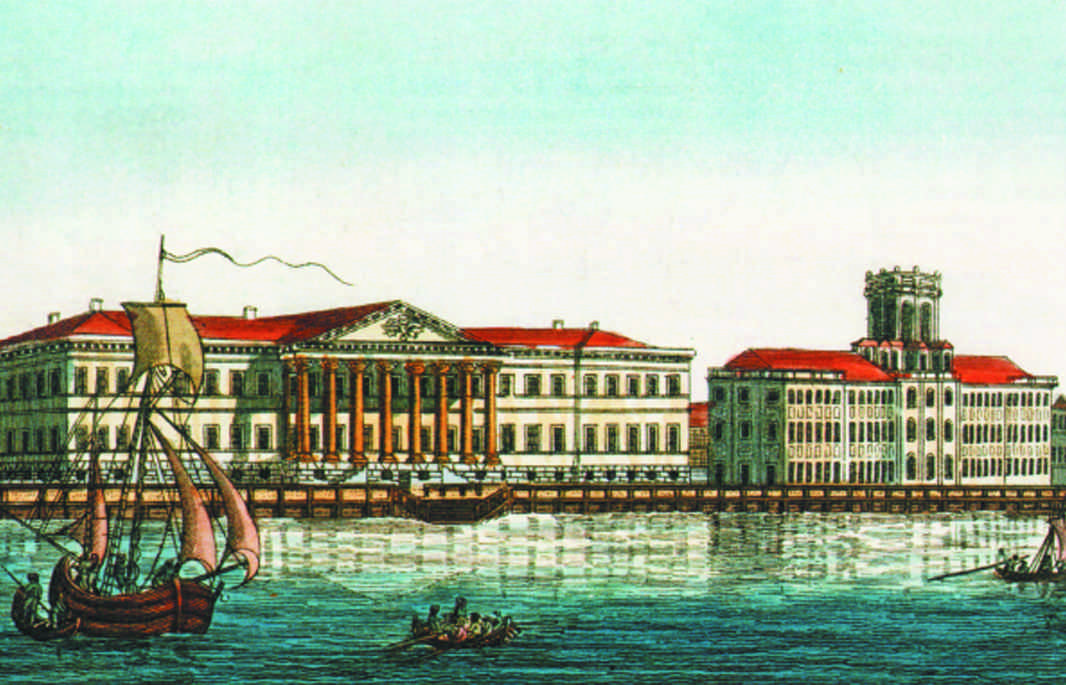

1724 Учреждается Российская Академия наук

Создание Академии наук прямо связано с реформаторской деятельностью Петра I, направленной на укрепление государства, его экономической и политической независимости. Пётр понимал значение научной мысли, образования и культуры народа для процветания страны. И он начал действовать «сверху».

По его проекту Академия существенно отличалась от всех родственных ей зарубежных организаций. Она была государственным учреждением; её члены, получая жалование, должны были обеспечивать научно-техническое обслуживание государства. Академия соединила функции научного исследования и обучения, имея в своем составе университет и гимназию.

Лейб-медику императора Л. Л. Блюментросту было поручено составить проект-положение об академии и университете, рассмотренный и одобренный Петром 22 января 1724 года. 27 декабря 1725 года Академия отпраздновала своё создание большим публичным собранием. Это был торжественный акт появления нового атрибута российской государственной жизни.

Академическая Конференция стала органом коллективного обсуждения и оценки результатов исследований. Учёные не были связаны какой-нибудь господствующей догмой, пользовались свободой научного творчества, активно участвуя в противоборстве картезианцев и ньютонианцев. Практически неограниченными были возможности публиковать научные труды.

Первым президентом академии был назначен медик Лаврентий Блюментрост. Заботясь о соответствии деятельности Академии мировому уровню, Пётр I пригласил в неё ведущих иностранных ученых. В числе первых были математики Николай и Даниил Бернулли, Христиан Гольдбах, физик Георг Бюльфингер, астроном и географ Жозеф Делиль, историк Г. Ф. Миллер. В 1727 году членом Академии стал Леонард Эйлер.

23 января

1589 Учреждается Московское Патриаршество. Первым Патриархом Москвы и Всея Руси становится Иов

После захвата Константинополя и падения Византии в XIV веке Восточные Церкви оказались в полной зависимости от турецких султанов. С этого времени Россия осталась единственным в мире независимым православным государством. Все христиане Востока смотрели на Русское царство и Русскую Церковь как на главных защитников православия и искали в них помощи и утешения в своих бедах. Такое возвышение роли русского митрополита завершилось в конце XVI века учреждением на Руси патриаршества.

В царской Москве стало уже привычным принимать не только посольства от других православных Церквей, но и самих Восточных патриархов, приходящих для сбора милостыни на церковные нужды. Русские государи и митрополиты встречали и одаривали посланцев с Востока, не забывая в то же время подчёркивать свободу и независимость от них Русской Церкви.

В 1586 году Москву посетил Антиохийский патриарх Иоаким, а в 1588 году - Константинопольский патриарх Иеремия II, которые согласились с идеей учреждения Московского патриаршего престола.

23 января 1589 года в Успенском соборе Кремля, в Похвальском приделе - традиционном месте избрания кандидатов в митрополиты, в присутствии Константинопольского патриарха и членов Освященного Собора было совершено избрание кандидатов на патриаршество.

Затем все участвовавшие в выборах прибыли во дворец, где Иеремия II представил царю Фёдору Иоанновичу трёх кандидатов: митрополита Московского и всея Руси Иова; архиепископа Новгородского Александра и архиепископа Ростовского Варлаама. Здесь же, в царских палатах, было произведено наречение Иова в патриархи.

26 января

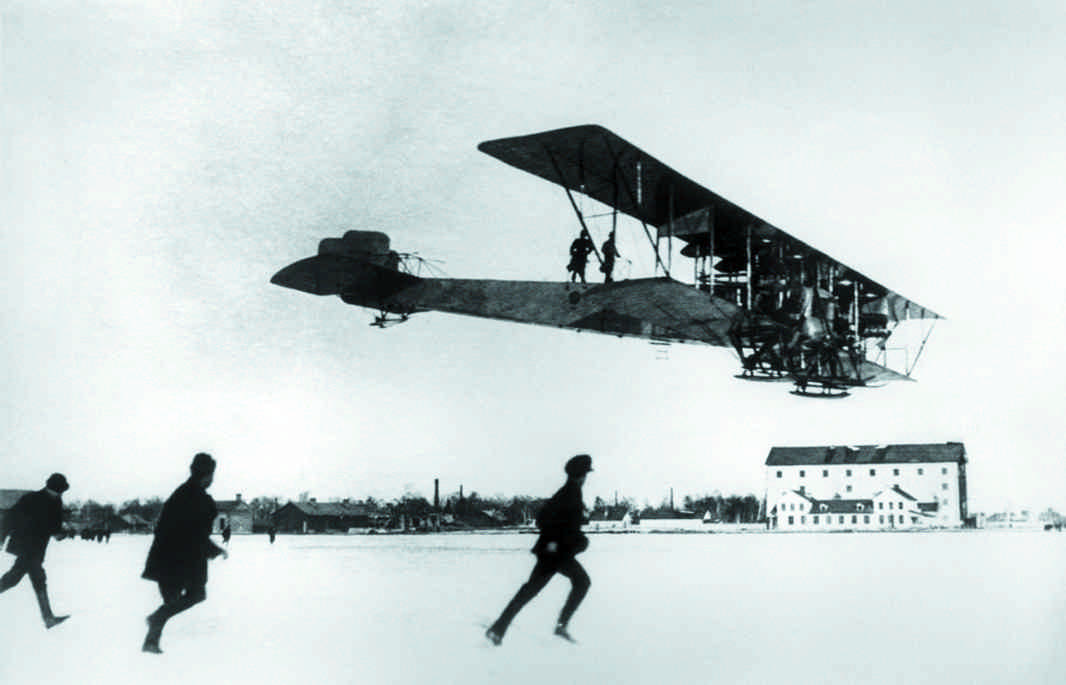

1914 Первый полёт многомоторного самолёта «Илья Муромец» И. И. Сикорского

«Илья Муромец» - это общее название нескольких модификаций многомоторных самолётов, серийно выпускавшихся в России с 1913 по 1917 год. Первый экземпляр «Ильи Муромца» был построен в октябре 1913 года, а 26 января 1914 года на самолете «Илья Муромец» был осуществлён демонстрационный полёт с 16 пассажирами на борту.

Пилотировал самолёт сам И. И. Сикорский. В демонстрационных целях самолёт совершил полёт над Петербургом и пригородами. Сикорский был уверен в своём самолёте и пролетал над городом на небольшой для того времени высоте - всего 400 метров. По крыльям самолёта во время полёта могли ходить люди, и это не нарушало равновесия «Ильи Муромца» (выход на крыло во время полёта проделал сам Сикорский, чтобы убедиться, что при необходимости лётчик сможет заняться ремонтом мотора прямо в воздухе). Талантливый лётчик-конструктор И. И. Сикорский поставил 26 января на своём «Илье Муромце» два новых мировых рекорда: на число пассажиров и на грузоподъёмность около 1300 кг.

Именно «Илья Муромец» стал первым пассажирским самолётом. На борту «Ильи Муромца» 1913 года выпуска был ресторан, ванная комната, туалет и даже отдельные спальни. Кроме этого самолет был оснащён электрогенератором и системой отопления. Во время полета пассажиры могли сидеть с удобством в закрытой кабине и наблюдать площади и бульвары Санкт-Петербурга.

28 января

1820 Открытие Антарктиды русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный»

28 января 1820 года первой русской антарктической экспедицией на шлюпах «Восток» и «Мирный» под руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева была открыта Антарктида.

Гипотеза о существовании Южной земли была выдвинута ещё географами древнего мира и поддерживалась учёными средних веков. Её поиски вели португальцы Б. Диаш, Ф. Магеллан, голландец А. Тасман, англичанин Д. Кук. 16 июля 1819 года экспедиция в составе 2 шлюпов под командованием капитана 2-го ранга Ф. Ф. Беллинсгаузена вышла из Кронштадта в Рио-де-Жанейро. Экипажи были укомплектованы военными моряками-добровольцами. Шлюпом «Восток» командовал Беллинсгаузен, шлюпом «Мирный» - лейтенант Лазарев. Целью экспедиции были открытия «в возможной близости Антарктического полюса». Мореплавателям предписывалось исследовать Южную Георгию и Землю Сандвича (ныне Южные Сандвичевы острова, открытые некогда Куком) и «продолжать свои изыскания до отдалённой широты, какой только можно достигнуть», употребляя «всевозможное старание и величайшее усилие для достижения сколь можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли».

В антарктических водах «Восток» и «Мирный» произвели гидрографическую опись юго-западных берегов о. Южная Георгия. Были открыты мысы, заливы и группа островов, названные именами участников экспедиции. Плавание было чрезвычайно трудным и опасным. Небольшие парусные деревянные суда были вынуждены маневрировать вблизи льдов и айсбергов, зачастую в тумане.

Следуя курсом на юг, русские мореплаватели 28 января в районе 69°21’ - 69°29’ южной широты и 2°14’ - 2°35’ западной долготы открыли шестой материк Земли.

Экспедицией Беллинсгаузена - Лазарева был пройден путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось 751 сутки, из них шлюпы находились на ходу 527 дней, причём, 122 дня южнее 60-й параллели и 100 дней во льдах.