- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Исторические события ноября: О крестьянской политике российских императоров

Исторические события ноября: О крестьянской политике российских императоров

- 19.11.2025

- 19.11.2025

О крестьянской политике российских императоров

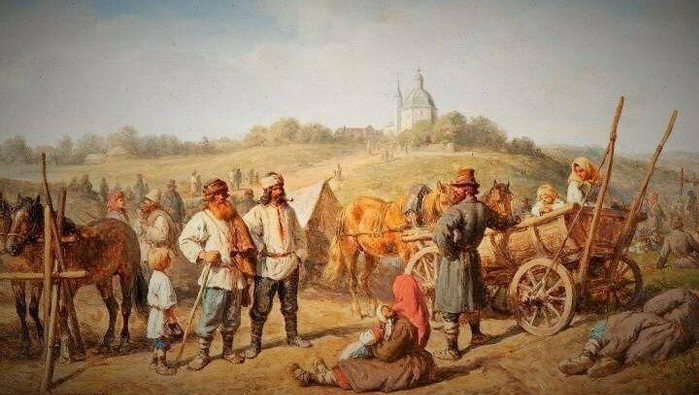

В середине XIX века Российская империя вплотную подошла к решению вопроса освобождения крестьян от крепостной зависимости. Данный вопрос стал настоящей проблемой, поскольку, с одной стороны, крепостничество здорово тормозило прогресс и быстрый экономический рост империи, да и «просвещённая» Европа периодически показывала своё «фи» в сторону России, что отнюдь не способствовало упрочению позиций державы на политической карте мира. А вот с другой стороны, освобождение крестьян неизбежно вызывало недовольство помещиков, которые совсем не торопились отпускать на волю свою собственность. Правящие круги прекрасно понимали, что устоявшиеся веками обычаи невозможно отменить обычным указом, требовались последовательные действия, промежуточные реформы, которые подвели бы общество к осознанию необходимости данного шага.

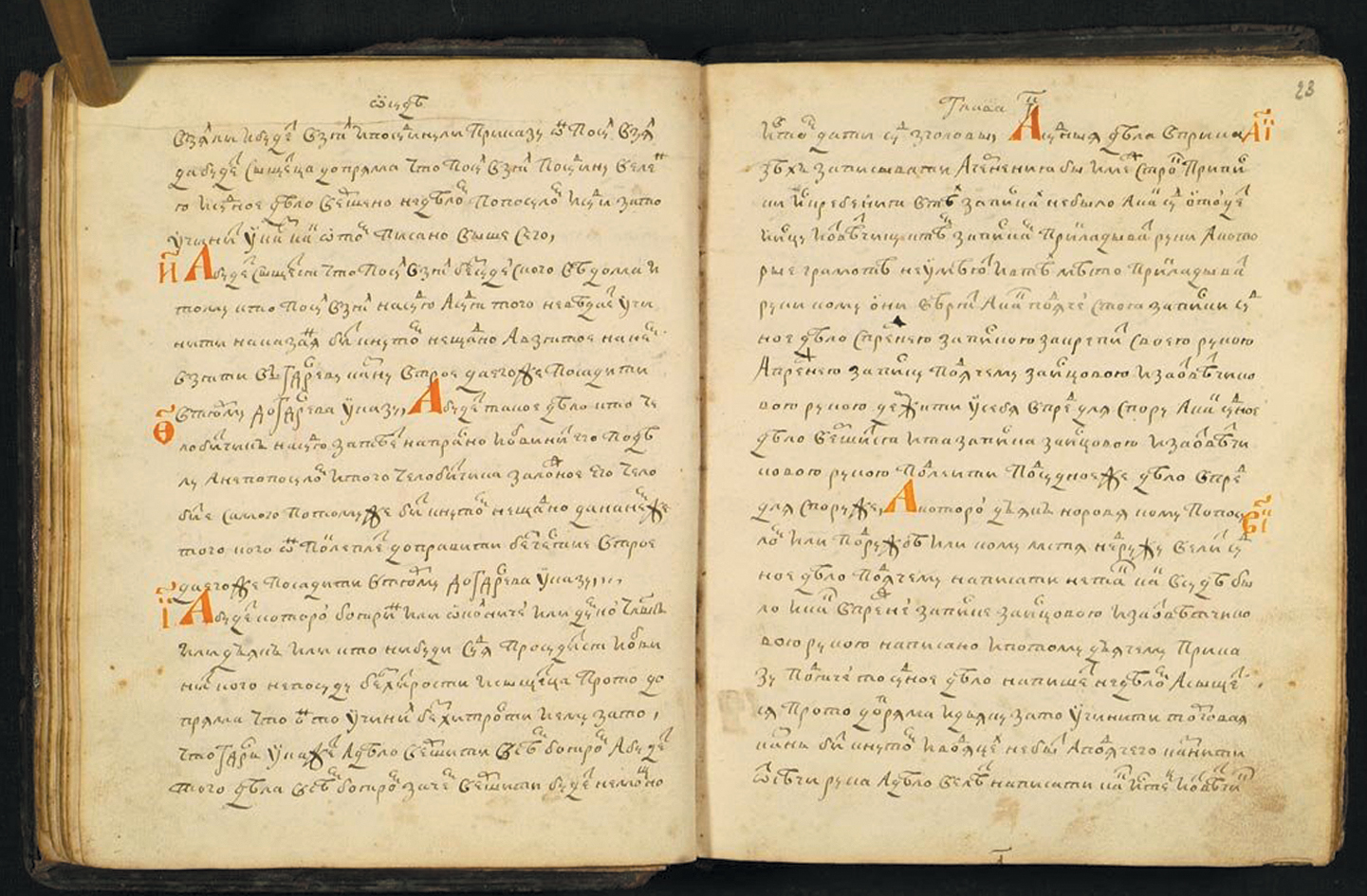

Принято считать, что крепостничество на Руси возникло в конце XVII века, когда состоялось прикрепление крестьян к земле. Если до этого момента вольный крестьянин, арендуя у помещика землю, был вправе расторгнуть уговор с землевладельцем в любой момент[1], то после Соборного Уложения 1649 года свободный от долгов крестьянин терял право менять место жительства. Он становился «крепок», то есть прикреплён навечно к тому поместью, где жил до переписи 1620-х годов. Также помещик получал право на неограниченный срок сыска беглых крестьян. Иными словами, в государстве состоялось приравнивание вольного крестьянина к барщинному холопу.

Полное закабаление крестьян произошло лишь в конце правления Петра I, во время первой переписи населения – первой ревизии 1718-1727 годов.

«Болезнь крепостного состояния, медленно развивавшаяся с прикреплением крестьян к земле, наконец с первой ревизией быстро пошла вперёд. Первою ревизией Пётр Великий за один раз поравнял крестьян, членов русского общества, с полными холопами, составлявшими частную собственность своих господ. Нет сомнения, что Пётр Великий этою важною решительною мерою не думал развивать рабство в России, а, напротив того, желал и бывших уже рабов из безгласной частной собственности поднять в финансовом отношении до значения членов русского общества: он повелел занести в ревизию в одни списки и холопов, и крестьян и обложил их одинаковою подушною податью и рекрутскою повинностью и, таким образом, составил один нераздельный класс податных членов русского общества. Но эта важная мера, в основании своем способная впоследствии излечить русское общество от болезни развивавшегося крепостного состояния, породила совсем противоположный результат: самый платёж подушной подати перенесён был на помещиков, так как с полных холопов, по закону не имевших собственности, и взять было нечего». (И. Д. Беляев, «Крестьяне на Руси», М., 1860, 2 изд. 1863).

А ведь намерения Петра I были самые благие, но получилось то, что получилось. Впрочем, Пётр реально ограничил произвол владельцев относительно браков крепостных, запретил помещикам выставлять крестьян вместо себя ответчиками на суде и держать их на правеже за господские долги. Он высказал неудовольствие по поводу продажи крепостных в розницу и запретил дробить дворянские имения, дабы (ВНИМАНИЕ!) предотвратить крестьянское разорение. А ещё разослал инструкции воеводам об отдаче имений помещиков, разоряющих своих крепостных, их родственникам. Наконец, император-реформатор отказывался возвращать помещикам крепостных, ушедших от них в город и на фабрику, а также поступивших на военную службу. С этого момента, служба в армии была одним из главных механизмов освобождения населения от крепостной зависимости[2].

В правление дочери Петра I – императрицы Елизаветы Петровны в законодательство были внесены ряд новшеств о владении и торговле людьми.

Так, всех вольных людей, не имевших возможности записаться в цех или гильдию, было велено «записывать за кого-либо в крепость единственно из платежа подушной подати». В результате, крепостное состояние не ограничивалось припиской только лишь к землевладельцам, и теперь любой, даже безземельный дворянин, мог иметь крепостных людей, «только бы принимал за них платёж подушной подати».

Некоторые шаги против крепостничества предприняла императрица Екатерина II, позиционировавшая себя «просвещённым монархом». Ею была начата разработка нового свода законов, призванного заменить Соборное уложение 1649 года[3]. Летом 1767 года была созвана законосовещательная Уложенная комиссия, которая должна была выработать тексты будущих законов. Императрица заявила о своём желании узнать «нужды и чувствительные недостатки народа», а в руководство комиссии ею был написан Большой Наказ, в самых общих чертах намечавший те вопросы, которые, по мнению императрицы, должны быть разрешены созываемой комиссией.

8 первых заседаний комиссии были посвящены чтению большого наказа, обряда управления и определению о поднесении Екатерине II титула «великой, премудрой, матери отечества»; затем с 8 по 15 заседание прочли 12 крестьянских наказов, 10 заседаний было посвящено чтению законов о правах благородных, потом перешли в продолжение 36 заседаний к чтению законов о купечестве и т. д. Никакого голосования не происходило, и заседания комиссии отличались, вследствие этого, полной бесплодностью. С июня 1768 года комиссия собиралась вместо пяти четыре раза в неделю, в августе и сентябре было только по 7 заседаний, а 6 октября было объявлено, что впредь комиссия будет собираться только два раза в неделю. С декабря 1768 года, ввиду того, что многие депутаты должны отправиться в действующую армию, по случаю объявления войны Турции, комиссия была распущена впредь до созыва вновь. Заседания её отсрочивались сначала до 1 мая, затем до 1 августа и 1 ноября 1772 года, потом до 1 февраля 1773 года. А дальше комиссия тихо прекратила своё существование.

Историк Сергей Платонов писал: «Екатерина мечтала о крестьянском освобождении, строила его проекты, но она взошла на престол и правила с помощью дворянства и не могла нарушить свой союз с господствующим сословием. Поэтому, не отступаясь от своих воззрений, она в то же время поступала вопреки им…»

В общем, императрица не стала рисковать, решив, что менять крепостнические порядки время ещё не пришло.

Не менее искренне об освобождении крестьян мечтал Александр I – внук Екатерины II. И предпринял реальные шаги в этом направлении.

В мае 1801 года он отправил в Государственный совет проект указа об отмене продажи крепостных крестьян без земли, что позволяло разбивать их семьи. Дипломатично одобрив предложение императора, члены совета сразу же признали эту меру несвоевременной, ибо она могла «разбаловать» крестьян и породить у них сомнения в справедливости существующих порядков. Молодой император намёк понял, так как хорошо помнил судьбу деда и отца, убитых дворянами-заговорщиками. В результате, всё ограничилось запретом публиковать объявления о продаже крестьян.

Следующей попыткой приблизиться к решению крестьянского вопроса стал указ от 20 февраля 1803 года «Об отпуске помещиком крестьян своих на волю по заключении условий на обоюдном согласии основанных». Этот законодательный акт более известен, как «Указ о вольных хлебопашцах», по которому помещики получили право освобождать крепостных крестьян поодиночке (крестьяне откупались) и селениями с выдачей земельного участка. За своё освобождение крестьяне выплачивали выкуп или исполняли повинности. Если оговоренные обязательства не выполнялись, крестьяне возвращались к помещику. Тем не менее, ничто не мешало помещику отпустить крестьянина безвозмездно – всё определялось договором между крестьянином и помещиком. Крестьян, получивших таким образом волю, называли свободными или вольными хлебопашцами, отсюда и популярное название указа. За все 25 лет царствования Александра I указ был применён лишь в 161 случае к 47153 крестьянам. При этом в 17 случаях сделки были безвозмездными (всего безвозмездно было отпущено на волю 7415 душ, из которых 7 тысяч были освобождены в виде исключения без земли, по духовному завещанию одного помещика западного края)». К 1858 году численность освобождённых по указу крестьян составила свыше 150 тысяч.

Позже Василий Ключевский назвал указ о «вольных хлебопашцах» «первым решительным выражением правительственного намерения отменить крепостное право».

И на сей раз, император проявил твёрдость, несмотря на довольно сильное противодействие со стороны Государственного совета, а также на поднявшийся среди помещиков ропот. Пришлось прибегнуть к разъяснениям. 27 февраля 1803 года Министерство внутренних дел направило циркуляр гражданским губернаторам в котором говорилось, что указом о «вольных хлебопашцах» не предполагается «слабить порядок, ныне существующий между помещиками и крестьянами, и ни малейшей перемены не вводится в образе укрепления сих последних. Они должны остаться в той же самой зависимости и безмолвном повиновении к своим господам, в каковом доселе были...»

Данный указ можно рассматривать как первый шаг в направлении освобождения крестьян, но реакция помещиков-землевладельцев императора не порадовала.

В 1818 году граф Алексей Андреевич Аракчеев подготовил секретный проект освобождения крепостных крестьян по поручению императора Александра I.

Проект подразумевал, что правительство будет постепенно выкупать по местным ценам крестьян у помещиков с согласия последних. При этом крепостные должны были получить небольшие наделы земли (всего две десятины на душу, то есть чуть больше двух гектаров).

Несмотря на то, что проект Аракчеева был довольно осторожным и вполне соответствующим задачам правительства, император Александр I так и не решился претворить этот замысел в жизнь. Вместо этого он поручил Аракчееву организовать военные поселения, где солдаты в мирное время должны были совмещать свою службу с хозяйственными делами.

По мнению историка Леонида Ляшенко, для проведения реформ Александр I не нашёл ни достаточного количества сторонников, ни мощной социальной опоры. Кроме того, ему «явно не повезло с моментом начала преобразований. Общеевропейский экономический подъём, в частности рост цен на русское зерно, явное оживление торговли и промышленности в стране создали видимость устойчивого благополучия империи. Победа в Отечественной войне 1812 года, освобождение Европы от наполеоновской экспансии убедительно подчёркивали мощь крепостнической системы и традиционного самодержавия».

Взошедший на российский престол в декабре 1825 года Николай I также не был сторонником крепостного права. Уже 6 декабря 1826 года им было инициировано создание секретного комитета по крестьянскому вопросу[4], сам же император начал последовательно проводить политику ограничения власти помещиков над крепостными.

В 1827 году было запрещено отдавать крестьян в работу на горные заводы, а в 1828 году ограничено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. В 1841 году запретили приобретать крестьян без земли помещикам, не владеющим населёнными имениями.

В апреле 1842 года вышел Указ об обязанных крестьянах[5], который предусматривал перевод крепостных крестьян на договорные отношения с помещиками. По соглашению помещиков с крестьянами, утверждавшемуся правительством, крестьяне приобретали личную свободу. За помещиками сохранялось право вотчинной полиции. Земля оставалась в собственности помещика, предоставлявшего крестьянам надел за «соразмерный» оброк или барщину. Ограничения власти помещиков не предусматривалось. Заключение подобных договоров не было обязательным для помещиков. Указ 1842 года существенного значения не имел, так как не встретил широкой поддержки со стороны дворянства и крупных помещиков, которые видели в предоставлении свободы крестьянам угрозу не только своему хозяйственному положению, но и государственному порядку. Из 10 млн. крепостных до 1855 года в обязанные крестьяне было переведено 24708 душ мужского пола.

В ноябре 1845 года министр внутренних дел граф Л. А. Перовский подал императору записку «Об уничтожении крепостного состояния в России». Рассмотрение проходило на заседании очередного секретного комитета 1 марта 1846 года.

Автор документа утверждал, что крестьян нельзя освободить без земли, но и нельзя уволить и с наделением землёй на «вотчинном» праве (то есть в собственность). Он предлагал установить некие «средние отношения»: земля будет собственностью помещика, но должна была предоставляться в пользование крепостным крестьянам. Территория и размеры наделов крестьян и суммы их платежей помещику будут определены договорами, обязательными для заключения с обеих сторон и утверждёнными государственной властью. Помещики получали полицейскую власть над крестьянами в своих имениях для того, чтобы заставить выполнять свои обязанности перед правительством. Перовский предлагал другие серьёзные меры для ограничения крепостной зависимости помимо точного определения инвентарями повинностей крестьян, но… все они были проигнорированы или их исполнение откладывалось на неопределенное время.

Из всех предложений реально воплотили в жизнь лишь одно заключение Комитета: закон о крестьянской собственности должен лечь в основание всех прочих постановлений об ограничении помещичьей власти и даже самого инвентарного положения. На этом основании был разработан и утвержден закон о разрешении крепостным крестьянам приобретать в собственность недвижимое имущество, но только с разрешения помещика.

Следующим актом крестьянской политики Николая Павловича стал указ от 8 (20) ноября 1847 года[6].

Основное положение этого указа заключалось в том, что он разрешал выкупаться крестьянам с землёй в случае продажи имения помещика с торгов. Согласно данному Указу, помещичьи крестьяне могли получить свободу и землю в собственность посредством взноса определённой на торгах цены или, при неявке покупщиков, полной оценочной суммы. Если оценка не достигала суммы долга, лежащего на имении, то крестьяне обязаны были принять на себя уплату всего этого долга. Если имение продавалось полностью, то выкуп должны были производить крестьяне всего имения, если же имение продавалось по участкам, крестьяне всего участка должны были выкупить весь продаваемый участок целиком. Выкупная сумма должна была быть внесена крестьянами в течение 30 дней со времени оглашения объявления. Польза для крестьян от этого указа была такой, что они получали свободу и собственность в виде земли, но, даже переходя в разряд государственных крестьян, они не несли оброка и, соответственно, были безоброчными. Крестьяне-собственники приобретали все права и обязанности земельных собственников с некоторым ограничением, они имели право передавать свою землю другим только по мирским приговорам и получать на свои земельные операции разрешение министерства государственных имуществ.

Согласно исследованиям В. И. Семевского, на основании Указа 8 ноября 1847 года в 1848 году выкупилось с землей на собственные средства 15 душ крестьян в двух имениях; в 1849 году 733 душ крестьян в одиннадцати имениях. В среднем приходилось по 5,3 десятин выкупленной земли на ревизскую душу.

Издание указа вызвало у дворян резкое неприятие, и под их нажимом в него внесли некоторые изменения: выкуп крестьянами земли с торгов стал полностью подконтролен помещикам. Первоначальный смысл указа потерял свою силу, и с 1849 года он не действовал.

Последним актом крестьянской политики Николая Павловича стал указ от 3 марта 1848 года «О предоставлении крестьянам, помещичьим и крепостным людям покупать и приобретать в собственность земли, домы, лавки и недвижимое имущество».

Как и все предыдущие законодательные акты, указ требовал для приобретения недвижимости согласия помещика и при этом запрещал подачу исков относительно прежних приобретений на имя хозяина-помещика.

Николай I так и не решился отменить крепостное право, но полностью подготовил почву для этого. Освободить крестьян от крепостной зависимости предстояло его сыну – Александру II.

[1] Разумеется, предварительно рассчитавшись по своим обязательствам и долгам.

[2] Люди, попавшие в солдаты, утрачивали связь со своим прежним сословием, переходили в состав военного сословия и свой статус передавали жене и детям. Военная служба для этого сословия являлась наследственной обязанностью, освобождавшей его от платежа всех государственных податей и выполнения казённых повинностей. Вышедшие в отставку нижние чины считались лично свободными людьми, имели право владеть землёй (из податных сословий это допускалось только для определённых категорий лиц со специальными разрешениями). Они составляли особую категорию отставных солдат, могли записаться в какое-нибудь податное сословие, а в случае дряхлости или неспособности к труду получали небольшую пенсию – 36 рублей в год.

[3] Несмотря на громадное количество нормативных правовых актов, созданных за предшествующие годы, ситуация в правовой сфере была сложной. На территории Российской империи действовали противоречащие друг другу указы, уставы и манифесты. Более того – кроме Соборного уложения, в России не было единого свода законов.

[4] Всего в течение первой половины XIX века было создано 11 таких комитетов (почти все при Николае I).

[5] Указ был итогом работы секретного комитета, учреждённого 10 ноября 1839 года для определения условий освобождения крестьян.

[6] В исторической литературе под влиянием работ И. В. Ружицкой именуется, как «Поиск иного пути».