- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Исторические события октября: «Лишь волны морские прославят вовек…»

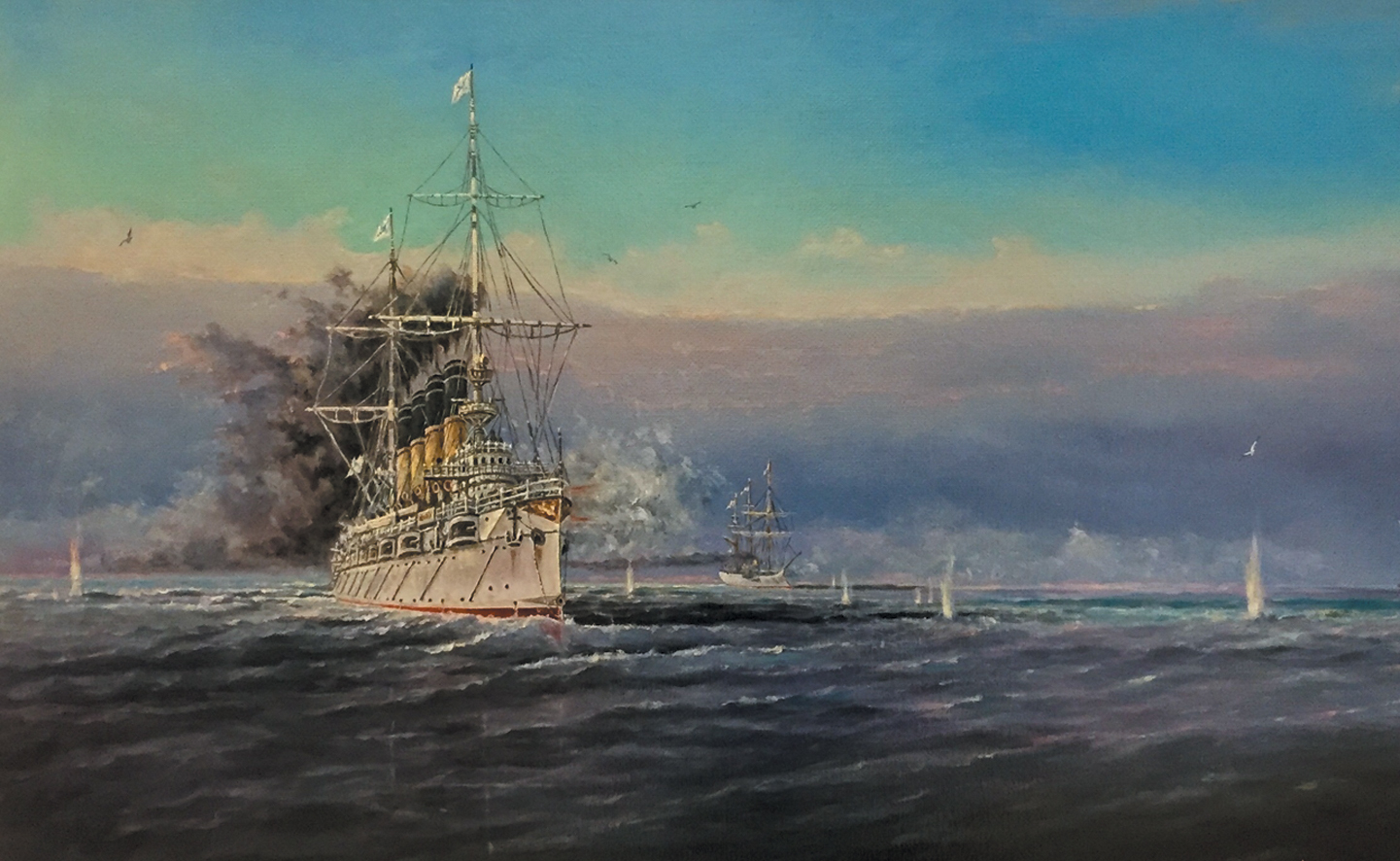

Исторические события октября: «Лишь волны морские прославят вовек…»

- 31.10.2025

- 31.10.2025

Лишь волны морские прославят вовек…»

Австрийский писатель и поэт Рудольф Грейнц, написавший стихотворение «Варяг» («Der „Warjag“»)[1], посвящённое подвигу этого крейсера, вряд ли мог представить, что его стихи будут положены на музыку, а песня «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“» станет весьма популярной в России, особенно в среде военных моряков.

И, конечно же, он не мог знать, что об этих событиях напишут книги и снимут фильмы, что крейсер «Варяг» станет легендой русского флота, а подвиг русских моряков прославят не только «волны морские».

*****

Крейсер 1-го ранга «Варяг» был заложен в 1898 году на верфи американской компании William Cramp and Sons в Филадельфии по заказу царского правительства. Корабль строился по достаточно удачному проекту, схожему с проектами крейсеров типа «Касаги» и «Диана», и вполне мог претендовать на первое место среди кораблей своего класса.

По техническим характеристикам «Варяг» не имел себе равных – он стал самым быстроходным крейсером российского флота, был оснащён мощным пушечным и торпедным вооружением, телефонизирован, электрифицирован, укомплектован радиостанцией и паровыми котлами новейшей модификации. Однако ряд ошибок, допущенных при строительстве, свёл на нет многие ожидаемые преимущества[2].

31 октября 1899 года корабль был спущен на воду, а в 1900 году в рамках контракта передан Российской империи.

В 1901 году «Варяг» вступил в строй с базированием в Порт-Артуре.

Порт-Артур. Незамерзающий порт на берегу Жёлтого моря, принадлежащий Китаю и вызывающий огромный интерес у Японии. В 1898 году была заключена «Русско-китайская конвенция о Ляодунском полуострове», по которой Россия на 25 лет получала в своё владение Ляодунский полуостров для создания там собственной военно-морской базы. Базу планировалось построить на месте городка Порт-Артур. На эти территории претендовала Япония, но проиграв дипломатическое противостояние признала Маньчжурию и Порт-Артур зоной интереса Российской империи, отказавшись от любых претензий.

За семь лет до начала русско-японской войны, кроме базы в Порт-Артуре, недалеко от него был построен ещё один крупный город, получивший название Дальний. За короткое время он стал вторым по грузообороту в Китае после Шанхая. А на полуострове была построена Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), связавшая Россию с её новым анклавом. Дорога, проходившая по территории Китая, находилась в полной собственности России.

К началу XX века основные силы Тихоокеанского флота Российской империи находились в Порт-Артуре. Сюда, как уже говорилось, был распределён и новый крейсер «Варяг», который вошел в состав 1-й Тихоокеанской эскадры.

С начала января 1904 года крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец»[3] находились в нейтральном корейском порту Чемульпо в распоряжении российского посольства в Сеуле. Данный факт, наряду с усиливавшимся русским присутствием в Корее, японцы, считавшие Корею своей территорией, сочли неприемлемым. Считается, он стал одним из поводов к объявлению Японией войны России.

8 февраля 1904 года японская эскадра под командованием контр-адмирала Уриу (2 броненосных крейсера: «Асама» и «Чиода», 4 бронепалубных крейсера: «Нанива», «Ниитака», «Такачихо», «Акаси»; 8 миноносцев) блокировала Чемульпо, чтобы прикрыть высадку десанта (около 2 тысяч человек) и не допустить вмешательства «Варяга». В тот же день «Кореец» отправился в Порт-Артур, но по выходе из порта был атакован миноносцами (две выпущенные торпеды (самоходные мины) не попали в цель), после чего вернулся на рейд. Японские корабли успешно высадили десант, русские – им не препятствовали.

Утром 9 февраля контр-адмирал Уриу объявил командиру «Варяга» капитану 1-го ранга Всеволоду Фёдоровичу Рудневу о том, что Япония и Россия находятся в состоянии войны и предъявил ультиматум: до 12 часов покинуть порт Чемульпо (который, таким образом, становился трофеем японского флота и базой снабжения сухопутных войск, избавленных от угрозы с моря), иначе русские корабли будут атакованы на рейде.

Собрав офицеров и матросов на палубе крейсера, Руднев сообщил им о вероломном поведении японцев, их ультиматуме и о том, что принял решение не сдаваться:

«Безусловно, мы идём на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была. Никаких вопросов о сдаче не может быть – мы не сдадим крейсер и самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Исполняйте каждый свои обязанности точно, спокойно, не торопясь. Особенно комендоры, помня, что каждый выстрел должен нанести вред неприятелю. В случае пожара тушить его без огласки, давая мне знать».

Всеволод Фёдорович получил полную поддержку команды «Варяга» и канонерской лодки «Кореец».

В 11.20 «Варяг» и «Кореец» снялись с якорей и направились к выходу из порта. Английские и французские корабли, базировавшиеся в Чемульпо, встречали проходившие русские корабли звуками оркестра, а их команды провожали русские корабли криками «Ура».

Для того, чтобы прорвать блокаду, русским морякам нужно было с боем против 14 японских кораблей пройти узкий 20-мильный фарватер и вырваться в открытое море, что было практически невыполнимо. И уж, конечно, этого не ожидали японцы, приготовившись принять у русских капитуляцию.

В 11.45 крейсер «Асама» сделал первый выстрел, к нему подключились и остальные корабли эскадры, накрыв русские корабли сфокусированным огнём, уделяя основное внимание «Варягу». Через 2 минуты крейсер открыл ответный огонь, но после повреждения дальномерной станции, вести эффективную стрельбу уже не мог.

Руднев получил ранение и контузию, но продолжал руководить боем, который длился в течение часа. За это время «Варяг», согласно рапорту его командира, выпустил по противнику 1105 снарядов[4], «Кореец» - 52 снаряда, огнём крейсера был потоплен один миноносец и повреждён крейсер «Асама», а крейсер «Такатихо» после боя затонул; противник предположительно потерял около 30 человек убитыми[5].

Потери экипажа «Варяга» - 1 офицер и 30 матросов убиты, 6 офицеров и 85 матросов ранены и контужены, ещё около 100 человек получили лёгкие ранения. На «Корейце» потерь не было.

Сам «Варяг» получил пробоину в районе ватерлинии и стал крениться на борт, на корме возник сильный пожар, значительная часть надстроек и орудий были уничтожены. Было принято решение вернуться на рейд бухты. После оценки серьёзности повреждений, оставшиеся орудия и оборудование на корабле были по возможности уничтожены, сам он был затоплен в бухте. «Кореец» был взорван экипажем. Кроме того, был затоплен российский пароход «Сунгари».

После сражения 24 раненых русских моряка находились на лечении в Чемульпо, двое из них умерли. Ещё 11 раненых проходили лечение на иностранных кораблях.

Экипажи русских кораблей были приняты на иностранные суда, о чём была достигнута предварительная договорённость перед затоплением «Варяга», и, дав обязательство не принимать участия в последующих боевых действиях, через нейтральные порты вернулись в Россию.

16 апреля 1904 года русские моряки прибыли в Петербург и, выстроившись колоннами, промаршировали от Николаевского вокзала до площади Зимнего дворца. Здесь моряков-героев приветствовал император Николай II. Все они были приглашены на торжественный обед во дворец, где по этому случаю были приготовлены специальные обеденные приборы, которые после торжества были отданы морякам. В соборе Зимнего дворца был отслужен благодарственный молебен, в котором участвовал полный хор Придворной певческой капеллы (в обычное время разделённый на части между церквами нескольких императорских дворцов). Всем матросам «Варяга» в подарок от Николая II были вручены именные часы. Впоследствии все они были удостоены государственных наград.

Весть о подвиге «Варяга» и «Корейца» разлетелась по всему миру, вызывая всеобщее восхищение. Даже сами японцы отдавали должное подвигу русских моряков. В 1907 году японский император Муцухито в знак признания их героизма направил В. Ф. Рудневу орден Восходящего солнца II степени.

«Варяг» был поднят японцами со дна залива в августе 1905 года. Его отремонтировали и в июле 1907 года в качестве крейсера 2-го класса включили в состав японского флота под именем «Соя». Корабль использовался в учебных целях и в боевых действиях участия не принимал. По личному решению японского императора на корме оставили надпись «Варягъ». Новобранцам корабля рассказывали о том, как он сразился с целой эскадрой и не сдался.

Во время Первой мировой войны в 1916 году крейсер «Соя» был выкуплен Россией у Японии и под прежним именем «Варяг» был включён в состав флотилии Северного Ледовитого океана.

В феврале 1917 года «Варяг» был отправлен в Англию на ремонт. После Октябрьской революции крейсер был арестован и конфискован из-за политических разногласий британцев с новым советским правительством. В 1920 году его перепродали на слом. При буксировке корабль попал в шторм и сел на мель у западных берегов Шотландии в заливе Ферт-оф-Клайд Ирландского моря, где и находится по сей день.

Подвигу «Варяга» посвятили песни, он вошёл в основу ряда литературных произведений. О крейсере сняли художественный фильм, в его честь назвали остров в Антарктиде. В честь членов экипажа крейсера были возведены монументы и памятники.

С 1996 года имя «Варяг» носит ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант», флагман Тихоокеанского флота России.

[1] После подвига экипажа крейсера «Варяг» австрийский писатель и поэт Рудольф Грейнц написал стихотворение «Der „Warjag“», посвящённое этому событию. Оно было опубликовано в десятом номере немецкого журнала «Югенд». В апреле 1904 года Н. К. Мельников и Е. М. Студенская опубликовали переводы этого стихотворения, причём у каждого из них был свой вариант. Перевод Е. Студенской русским обществом был признан более удачным. И вскоре музыкант 12-го гренадерского Астраханского полка А. С. Турищев, принимавший участие в торжественной встрече героев «Варяга» и «Корейца», положил эти стихи на музыку. Впервые песня была исполнена на торжественном приёме, устроенном императором Николаем II в честь офицеров и матросов «Варяга» и «Корейца». (Материал из Википедии – свободной энциклопедии).

[2] В период 1901-1902 годов испытания приборов управления артиллерийским огнём и прочих систем «Варяга» выявили существенные отклонения показателей от проектных. В частности, крейсер не мог развивать заявленную скорость. После ремонта в 1903 году, крейсер смог выдавать скорость в 20,5 узлов вместо 14-16.

[3] «Кореец» был небольшим, уже устаревшим кораблем с невысокой скоростью хода, но обладавший пушечным и торпедным вооружением. Его длина составляла 66,3 метра, экипаж – 12 офицеров и 162 матроса.

[4] Подсчёт количества снарядов, извлечённых из корпуса корабля японцами после его подъёма, свидетельствует о завышении этой цифры.

[5] Официальные японские источники и архивные документы не подтверждают попаданий в японские корабли и наличие каких-либо потерь.