- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Исторические события октября: О парламенте и гражданских свободах в России

Исторические события октября: О парламенте и гражданских свободах в России

- 15.10.2025

- 15.10.2025

О парламенте и гражданских свободах в России

«Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка», принятый российским императором Николаем II 30 октября (17 октября по старому стилю) 1905 года[1], начинался со слов: «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным, и печаль народная – Его печаль...»

Манифест распределял прежде единоличное право российского императора законодательствовать между собственно монархом и законодательным (представительным) органом – Государственной Думой; вводился также ряд гражданских прав и свобод: провозглашалась свобода слова, свобода собраний и свобода создания союзов и общественных организаций, свобода совести; предоставлялось избирательное право тем слоям населения, которые раньше его не имели.

Принятию данного законодательного акта способствовали события, которые тогда называли непрекращающейся «смутою», а позже Первой русской революцией.

Всё началось в январе 1905 года с забастовки рабочих на Путиловском заводе 3 января. Забастовка послужила поводом к «Кровавому воскресенью» – расстрелу 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге войсками мирной демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапоном.

В результате стачечное[2] движение приняло особенно широкий размах, в армии и на флоте произошли волнения и восстания, что вылилось в массовые выступления против монархии.

29 января власти создали комиссию, чтобы выяснить причины недовольства населения и разработать меры, как устранить их. В комиссию позвали и самих рабочих, но те сразу потребовали амнистию для политических заключённых, а также базовые права и свободы. Диалог зашёл в тупик, поэтому в середине февраля комиссию распустили.

18 февраля 1905 года после долгих колебаний Николай II издал рескрипт на имя министра внутренних дел Александра Булыгина. В нём царь заявил о намерении «привлекать достойнейших… людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений при непременном сохранении незыблемости основных законов империи». Разработанный под руководством Булыгина проект образования соответствующего выборного органа, который было решено назвать Государственной Думой, рассматривался в Совете Министров, а затем на специальном совещании высших сановников под председательством Николая II. В итоге после долгих и острых дебатов Николай II под давлением либерального крыла правительства в лице, главным образом, его премьера Сергея Витте решил не накалять обстановку в России, дав понять подданным о намерении учесть общественную потребность в наличии представительного органа власти.

А тем временем волнения и забастовки охватывали всё большие территории империи. Известно, что в первой половине 1905 года в них приняли участие более 800 тысяч человек разных сословий.

Правительство обратилось к владельцам крупных предприятий с предложением улучшить условия труда рабочих, чтобы их успокоить, и… в ответ получило отказ и призыв с той же целью провести социальные реформы.

В апреле 1905 года был принят Манифест «Об укреплении начал веротерпимости». Были прекращены гонения на старообрядцев и других иноверцев, разрешалось беспрепятственно выходить из православия, а также строительство молельных домов, издание религиозной литературы.

6 августа император выпустил Манифест «Об учреждении Государственной Думы» в котором говорилось: «Ныне настало время... призвать выборных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включая для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется разработка и обсуждение государственных доходов и расходов».

Госдума могла обсуждать законопроекты и бюджет, а затем представлять своё решение императору.

Однако волнения не прекращались, и осенью 1905 года началась всероссийская октябрьская политическая стачка. В ней приняли участие более 1,5 млн. рабочих. Бастующие потребовали не только улучшения условий труда, но и созыва Учредительного собрания.

Как уже ранее говорилось, 17 октября 1905 года, Николай II подписал Манифест, который объявлял о непреклонной воле монарха «даровать» народу «незыблемые основы гражданской свободы на основах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» и провозглашал, что «ни один закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы[3]. На Думу также возлагался «надзор за закономерностью действий» исполнительной власти. Манифест завершался призывом «ко всем верным сынам России помочь прекращению неслыханной смуты… напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле». В ближайшие же дни после принятия Манифеста была объявлена амнистия политзаключенных, Совет Министров возглавил Сергей Витте, началось создание многопартийной системы. Уже через четыре месяца состоялись выборы депутатов Первой Государственной Думы.

После подписания манифест был распространён по всей стране, вступил в силу с момента опубликования – и тут же на улицах появились демонстрации с красными знамёнами. А через несколько дней появились не менее многочисленные демонстрации, но с хоругвями, которые выступали за неограниченное самодержавие.

Всё вылилось в жестокие уличные столкновения, в которые власть никак не вмешивалась, потому что не имела никаких инструкций на подобные ситуации.

В декабре, в целом ряде городов были предприняты попытки вооружённых восстаний, после которых последовало принятие специального законодательного акта, согласно которому именно рабочие получили несколько мест в Государственной Думе и могли выбирать своих представителей. Однако значение их голосов для Государственной Думы было очень небольшое.

Витте стал председателем Совета министров. Теперь он мог представлять императору кандидатов на посты министров, ведать вопросами внутренней политики.

С этого момента в России могли легально существовать политические партии. Одна из них была образована 12 октября 1905 года и была названа Конституционно-демократической. Её членов стали называть кадетами.

Впоследствии В. И. Ленин оценил «Манифест 17 октября» как «некий момент, когда пролетарии и крестьянство, вырвав у царя манифест, ещё не в силах свалить царизм, а царизм уже не может управлять только прежними средствами и вынужден обещать на словах гражданские свободы и законодательную Думу».

А вот оппозиция данные уступки расценила как слабость власти и усилила своё давление, посчитав, что можно требовать новых уступок.

Витте предложил либералам войти в правительство – они отказались, ответив: «Вы должны организовать выборы в Думу, а после того, как будут избраны депутаты, вы передадите всю власть Государственной Думе. И уже Государственная Дума решит, какую конституцию для России написать, отдать ли крестьянам землю и т. д. Дума проведёт уже все необходимые реформы, а вы нам не нужны. Старый порядок должен уйти после того, как состоятся выборы в Думу».

Выборы в Первую Государственную думу состоялись в марте 1906 года. Большевики, меньшевики и эсеры бойкотировали их. В Государственной думе первого созыва было 513 депутатов. Из них 153 были кадетами, 103 – беспартийными, 97 объединились в Трудовую группу (их стали называть трудовиками), 60 представляли национальные окраины, 40 мест досталось либералам, 13 – октябристам. Неудовлетворённый выборами, Витте подал прошение об отставке с поста премьер-министра.

23 апреля 1906 года правительством была принята новая редакция Основных государственных законов Российской империи. Власть императора оставалась самодержавной, но больше не называлась неограниченной. Новый закон мог вступить в силу только после одобрения обеими палатами Госдумы и лично императором. При этом император сохранял право принимать указы между созывами Думы. У подданных теперь были базовые права: неприкосновенность личности, жилища, свобода слова, собраний, союзов, возможность выезжать за границу. Однако разрешение на проведение собраний нужно было получать в полиции, а деятельность любого союза могла быть запрещена.

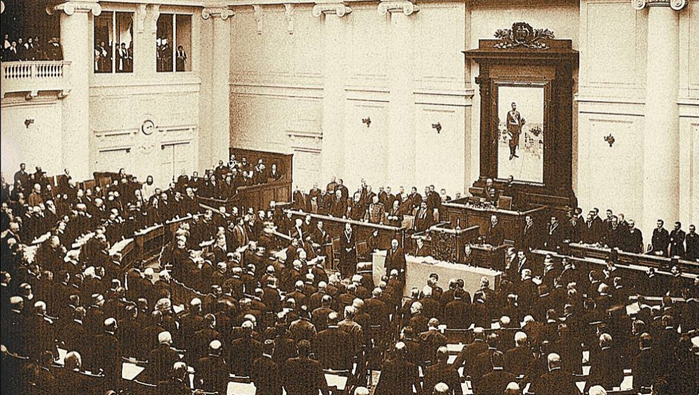

Первая Государственная дума проработала с 26 апреля по 8 июля 1906 года. Её председателем стал С. А. Муромцев. Дума заседала в Таврическом дворце. В ответ на приветственную речь императора депутаты потребовали от него запрета смертной казни, расширения своих прав, введения бесплатного обучения. Николай II не стал реагировать на эти требования. Тогда Дума потребовала отставки правительства, но и этого она не получила. Основной задачей для себя Государственная дума первого созыва считала решение аграрного вопроса путём отчуждения помещичьих земель в разных объёмах. Правительство на это не соглашалось.

Так и не найдя общего языка с депутатами, 8 июля 1906 года император Николай II распустил Думу[4].

После роспуска Думы депутаты приняли знаменитое воззвание «Народу от народных представителей». В нём говорилось о том, что правительство не имеет права без согласия народного представительства ни собирать налоги с народа, ни призывать народ на военную службу. Выборгское воззвание призывало поэтому к гражданскому неповиновению – отказу платить налоги и поступать на службу в армии. К неповиновению властям опубликование воззвания не привело, а все его подписавшие были приговорены к трём месяцем заключения и лишены избирательных прав, то есть не могли в дальнейшем стать депутатами Государственной думы.

На это воззвание в стране никто не отреагировал, как и сам роспуск Думы не вызвал никакой заметной реакции.

В тот момент никто ещё толком не понимал, что такое парламент и как он должен взаимодействовать с правительством. Зато новые парламентарии рьяно включились в политическое противостояние с императорской властью, породившее взаимное недоверие, часто переходящее в ожесточённую борьбу, что заметно усиливало общественный раскол. «Социальный контракт» с государством в виде Манифеста 17 октября (по терминологии Гучкова) оказался малоэффективным.

Тем не менее, сам факт учреждения российского парламента означал наступление новой эпохи в развитии государственности России.

[1] В историю вошёл под названиями «Октябрьский манифест» или «Манифест 17 октября».

[2] Стачка – коллективное прекращение работы на предприятии с целью добиться от работодателя выполнения требований сотрудников.

[3] Сам Николай II, оценивая значение Манифеста 17 октября, писал, что решение дать России гражданские свободы и парламент было для него «страшным», но, тем не менее, это решение «он принял совершенно сознательно» в надежде на усмирение России.

[4] До 1917 года работали четыре созыва Думы, из которых первые два были распущены императором.