- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Исторические события сентября: «Священный союз» императоров трёх держав

Исторические события сентября: «Священный союз» императоров трёх держав

- 14.09.2025

- 14.09.2025

«Священный союз» императоров трёх держав

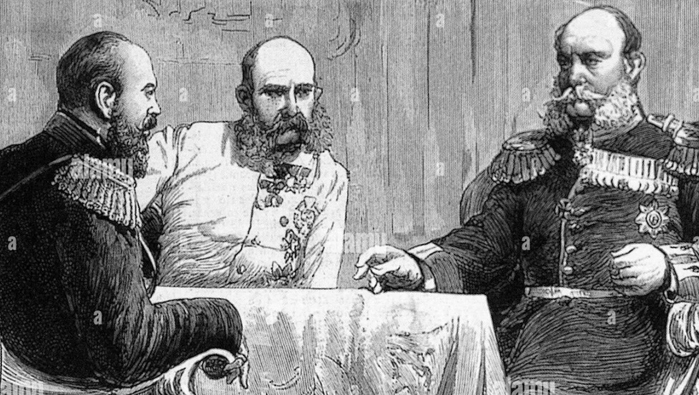

Эта встреча была необходима всем участникам, а её высокий статус подчёркивался присутствием на ней не только трёх императоров: Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II, но и виднейших политических деятелей той эпохи: канцлера Германии Отто фон Бисмарка, министра иностранных дел Австро-Венгрии графа Дьюлы Андраши и русского канцлера Александра Михайловича Горчакова.

Разумеется, каждая держава преследовала свои собственные цели.

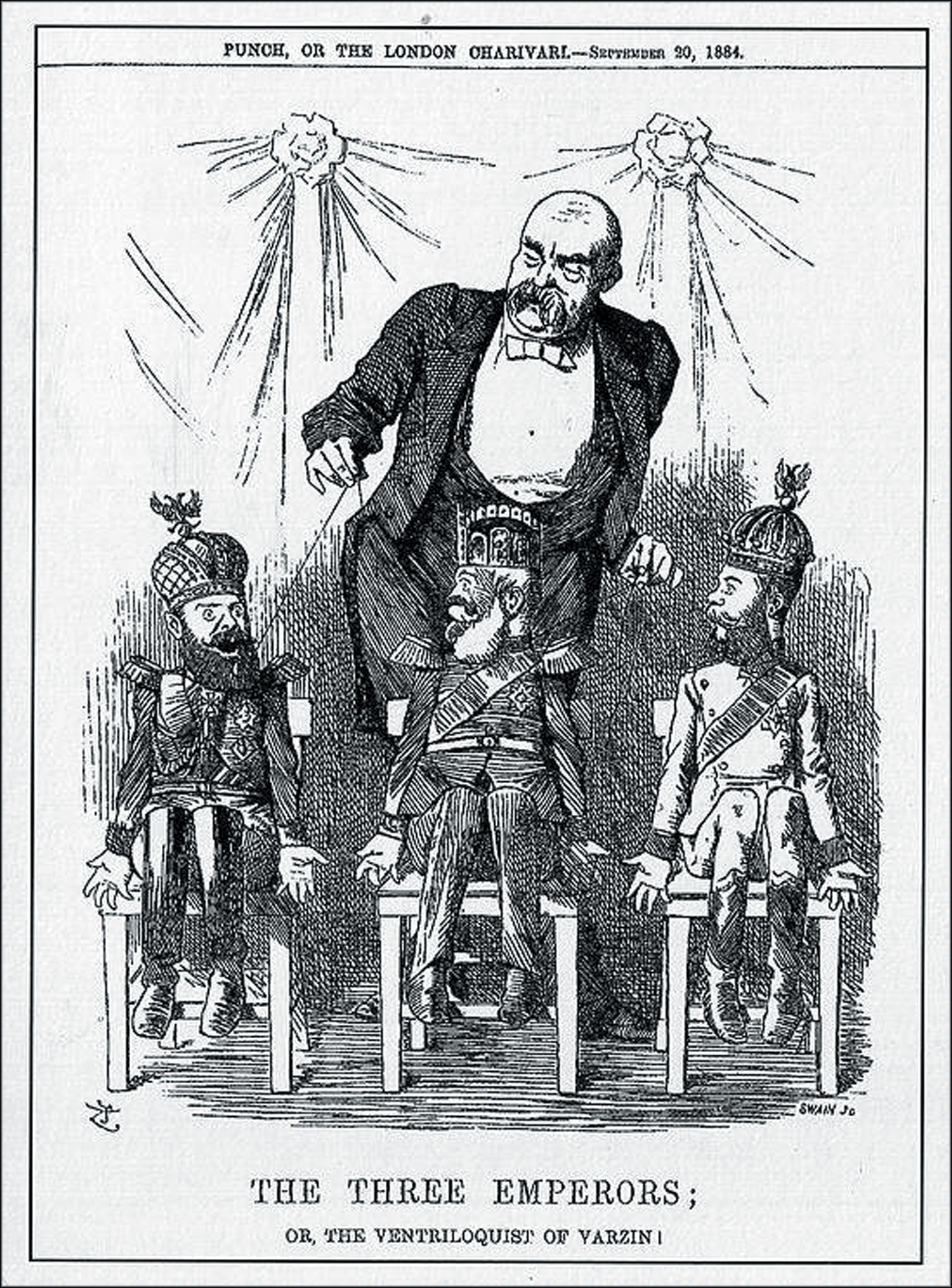

Недавно образованная Германская империя[1], проводя политику давления на Францию, стремилась избежать вмешательства России в случае новой войны с ней. Вдобавок она не прочь была выступить в роли своеобразного арбитра в спорах между Петербургом и Веной, управляя политикой обоих держав в своих интересах.

Австро-Венгрия продолжала агрессивную экспансию на Балканах, и была не прочь заручиться поддержкой Берлина, а также договориться с Россией о разделе сфер влияния в этом регионе.

Ну а Россия осваивала Среднюю Азию, где неминуемо сталкивалась с Британией, поэтому была кровно заинтересована в сохранении мира в Европе. Кроме того Российской империи было необходимо не допустить вовлечения Германии в возможную антироссийскую коалицию, а также снизить потенциальную угрозу от австро-германского сближения.

В общем, как это часто бывает в большой политике, всё довольно запутано, но эта путаница никого не пугала и не останавливала и судьбу мира начинали решать крупнейшие державы того времени – империи.

Какова же была на тот момент расстановка сил?

После поражения в Крымской войне и Парижского соглашения 1856 года Россия была фактически изолирована от Европы. Её положение ещё больше осложнилось после польского восстания в январе 1863 года, направленного против власти Российской империи на территории Царства Польского и Западного края и на восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года.

Несмотря на то, что восставших осудил папа Римский Пий IX (среди восставших было много представителей духовенства) и не поддержали (если не сказать больше) крестьяне, мятежники более года вели партизанскую войну против действующей власти[2].

Европейские государства заняли нейтрально-выжидательную позицию. Некоторые на словах осуждали действия России, но никаких шагов, которые Российская империя могла посчитать враждебными, поначалу не предпринимали. Но уже в феврале 1863 года Англия вручила России ноту с требованиями английского кабинета дать амнистию полякам и вернуть Польше гражданские и политические права. В апреле представители Англии, Франции и Австрии в Петербурге вручили князю Горчакову ноты, полученные от своих министров иностранных дел. В английской ноте обосновывалось право вмешательства в польские дела…

Началось дипломатическое противостояние. С ходатайствами за Польшу выступали Испания, Швеция, Италия, Нидерланды, Дания, Португалия и даже Турция.

В июне Англия, Франция и Австрия повторили коллективный демарш в пользу польских повстанцев. Они требовали проведения реформ и предложили создать европейскую конференцию для рассмотрения польской проблемы. В ответ Горчаков заявил, что польское восстание – это внутреннее дело Российской империи и может обсуждаться только с участниками разделов Речи Посполитой (Австрией и Пруссией). Ответ Горчакова буквально взбесил французского и английского посланников, ситуация была на грани объявления войны, но до вооружённого конфликта не дошло.

Единственной страной, которая оказала России поддержку, была Пруссия.

Начало вооружённого восстания в Царстве Польском серьёзно обеспокоило прусские власти во главе с Отто фон Бисмарком. Уже 29 января 1863 года в Варшаву прибыла делегация во главе с генералом Альвенслебеном для уточнения масштабов мятежа и возможности координирования совместных действий против польских повстанцев. 5 февраля 1863 года делегация прибыла в Санкт-Петербург и встретилась лично с императором Александром II.

Через три дня в Петербурге была подписана Конвенция Альвенслебена – соглашение между Россией и Пруссией о взаимной помощи против польских повстанцев, по которому русским войскам разрешалось преследовать польских мятежников на территории Пруссии. Все задержанные в королевстве лица, подозреваемые в прямой принадлежности к мятежникам либо же в оказании какой-либо помощи польским повстанцам, подлежали немедленному аресту и выдаче властям Российской империи. Также Пруссия обязывалась значительно усилить охрану границы со своей стороны.

Но, как это часто случается в политике, Пруссия решила на всякий случай не слишком усердствовать в выполнении своих обязательств. В итоге польские мятежники свободно пересекали границу с Пруссией, а на её территории с февраля по апрель 1863 года свободно действовал так называемый «Комитет Дзялынского», возглавляемый графом Иоанном Дзялынским и созданный для оказания различного вида помощи польским повстанцам из-за рубежа. К моменту ликвидации комитета его члены (более 150 человек) сумели собрать и переправить на территорию, охваченную мятежом, более 1500 человек личного состава (как поляков, так и добровольцев различных национальностей), не менее 1600 единиц огнестрельного оружия и 132000 франков. Более того, после ликвидации комитета и суда над его участниками из 149 обвиняемых 111 были оправданы, 38 получили символические наказания, из которых самые строгие получили лидеры комитета – Иоанн Дзялынский (смертная казнь заочно, позже заменённая 3 годами каторжных работ), Юзеф Сыфрид (смертная казнь заочно, позже заменённая пожизненной высылкой из страны), Эдмунд Каллер (1 год, 3 месяца каторжных работ) и Казимир Шульц (1 год тюремного заключения).

Наряду с этим Бисмарк дал знать западным державам, что, если их войска высадятся на русских берегах Балтийского моря, Пруссия не останется нейтральной.

В целом, риторика западных стран о польском вопросе свелась к демонстрации недовольства, воевать за польские интересы всерьёз никто не собирался. Но никто из них также не хотел упускать возможность надавить на Россию с целью добиться уступок. Однако не вышло. Но своими действиями западные державы в немалой степени поспособствовали сближению России и Пруссии.

Между Россией и Пруссией не было серьёзных противоречий: ни территориальных, ни политических. Россия спокойно отреагировала на войну Германии против Дании за Шлезвиг-Гольштейн, затем на войну с Австрией и, наконец, на войну с Францией, закончившейся сокрушительным поражением последней. Взамен канцлер Германии Бисмарк не только не возражал против отмены ограничений наличия российского флота на Чёрном море, но и не дал возможности на Лондонской конференции 1871 года Великобритании и Австро-Венгрии обзавестись базами в Турции.

Казалось, что политический альянс России и Германии лишь вопрос времени, но...

В ту пору в российском высшем свете были сильны франкофильские настроения, даже сам министр иностранных дел России Александр Горчаков считал Францию «естественной союзницей» России. Соответственно, его не устраивала сильная Пруссия, хотя она могла реально стать сильным противовесом Франции и Англии, что было в русских интересах. Следовало также учитывать, что Париж не желал союза с Россией, наоборот, пытался вредить, поддерживая польских повстанцев. К тому же Франция отказывалась пересматривать ограничительные статьи договора 1856 года.

После победы прусской армии над австрийцами в июле 1866 года российский император Александр II направил в Берлин поздравительную телеграмму, где выразил желание поддерживать согласие с Пруссией и видеть её «сильной, могучей, преуспевающей».

Эта победа обострила вопрос о том, на кого ориентироваться России. Часть правительственных кругов придерживалась профранцузских позиций. Но Наполеон III воздерживался от конкретных обещаний по поводу пересмотра условий Парижского договора и хотел использовать переговоры с Россией только для давления на Берлин, чтобы получить с него компенсацию за нейтралитет во время австро-прусской войны. В результате в Петербурге росло раздражение внешнеполитическим курсом Горчакова и его профранцузскими симпатиями.

В итоге Горчаков признал, что «серьёзное и тесное согласие с Пруссией есть наилучшая комбинация, если не единственная».

Летом-осенью 1866 года была достигнута договорённость о том, что Берлин окажет поддержку России в отмене ограничительных статей Парижского мира о нейтрализации Чёрного моря, а русское правительство не будет мешать созданию Северогерманского союза во главе с Пруссией.

В том же году Россия ввязалась в балканские события.

Всё началось с восстания на острове Крит, находившемся под властью Турции. Повстанцы потребовали присоединить остров к Греции, а Греция попросила Англию, Францию и Россию принять меры по защите критян. Союз против Турции не состоялся, восстание было подавлено, но оно послужило поводом для создания Балканского союза, в который вошли Сербия, Черногория, Греция и Румыния. И все они рассчитывали на помощь России, которой, в общем-то, было выгодно восстание на Балканах, поскольку могло привести к падению ограничительных статей Парижского договора. И это не говоря уже о других преференциях…

Но усиление российских позиций на Балканах было абсолютно не выгодно Англии, Франции и Австро-Венгрии, которые сделали всё, чтобы Балканский союз распался, просуществовав около двух лет.

Тем временем Франция яростно сопротивлялась объединению Германии во главе с Пруссией, усмотрев в этом покушение на своё лидерство в Европе. Франко-прусское противостояние было выгодным России, поскольку втягивало в конфликт ведущие западные державы и отвлекало от балканских событий.

В апреле 1867 года Горчаков дал понять Берлину, что в случае, если будет создан австро-французский союз, Россия готова стать «серьёзным затруднением» для Австрии. В ответ Канцлер Бисмарк сообщил, что «Пруссия могла бы поддержать желание России».

В феврале 1868 года Александр II в письме к Вильгельму I выразил желание «продлить согласие», начатое ещё при Александре I и Фридрихе Вильгельме III. Переговоры велись через русского посла в Берлине Убри и прусского посла в Петербурге Рейса. Главным требованием России было содействие Пруссии в отмене нейтрализации Черного моря. Горчаков также сообщил Бисмарку, что Россия не может допустить оккупации Австрией Боснии и Герцеговины. Бисмарк обещал поддержать основное требование России в обмен на благожелательный нейтралитет во время войны Пруссии с Францией и обещание сковать Австро-Венгрию. Россия обещала направить к австрийской границе стотысячную армию. В случае вступления Вены в войну на стороне французов Петербург не исключал и возможности занятия Галиции. В итоге, Пруссия, заручившись поддержкой России, была готова к войне с Францией.

В июле 1870 года Франция объявила войну Пруссии.

Россия сразу заявила о своём нейтралитете, но предупредила Вену и Париж, что если Австро-Венгрия вступит в войну, то Россия может последовать её примеру. В результате Вена заняла выжидательную позицию, и Франция была разгромлена.

В октябре Александр Горчаков отправил циркуляр русским послам при правительствах держав – участниц Парижского договора. В документе говорилось о том, что Россия точно соблюдала условия договора 1856 года, в то время как другие державы его постоянно нарушали (перечислялись конкретные примеры нарушений). Затем следовало заявление о том, что Российская империя больше не связана обязательствами, которые нарушают её суверенные права на Чёрном море. Османской империи сообщили, что аннулируется и дополнительная конвенция о количестве и размерах боевых кораблей, которые обе державы имеют право держать на Чёрном море.

Против циркуляра Горчакова резко выступила Британская империя, предложив передать вопрос на рассмотрение держав-участниц договора 1856 года и учесть турецкие интересы. Австро-Венгрия также выразила протест. Франция и Италия заняли уклончивую позицию. Решающее слово оставалось за Пруссией.

Бисмарк предложил созвать конференцию для рассмотрения данного вопроса, которая прошла в январе-марте 1871 года в Лондоне.

Великобритания и Австро-Венгрия были согласны с отменой статьи о нейтрализации Чёрного моря и русско-турецкой конвенции, но потребовали под предлогом обеспечения безопасности Порты, предоставить им военно-морские базы в Турции и изменить режим проливов в их пользу. Эти требования не устроили не только Россию, но и Турцию. В итоге от планов приобретения военно-морских баз в Османской империи Вене и Лондону пришлось отказаться, но режим проливов был изменён. Турецкий султан получил право открывать проливы в мирное время для прохода кораблей «дружественных и союзных держав». Запрет на прохождение кораблей России был сохранён и действовал вплоть до Первой мировой войны. Россия вернула право держать на Чёрном море военный флот, строить укрепления.

В 1860-1870-е годы Российская империя проводила активное освоение Средней Азии, что вело к обострению отношений с Великобританией. Интересы России и Англии также сталкивались на Ближнем и Среднем Востоке, на Балканах. Кроме того, соперником России на Балканском полуострове была Австро-Венгрия.

Таким образом, назрела необходимость встречи правителей трёх империй, которые хотели разрешить свои разногласия и договориться о мире в Европе.

Как уже ранее говорилось, императоры Германии, Австро-Венгрии и России встретились в Берлине 6 сентября 1872 года. Они присутствовали при смотрах, парадных обедах, театральных представлениях и приёмах, демонстрируя единодушное стремление своих держав к миру и согласию. В это же время главы внешнеполитических ведомств вели деловые переговоры.

Российский канцлер Горчаков и австро-венгерский министр иностранных дел смогли договориться о сохранении текущего статуса-кво на Балканском полуострове, а Бисмарк выступил гарантом того, что Берлин не допустит не согласованных Россией и Австрией каких-либо действий на Балканах[3].

Встреча императоров закончилась 11 сентября, и монархи официально обещали поддержать мир в Европе, невзирая на разногласия.

В марте 1873 года состоялся визит германского кайзера в русскую столицу. В результате Германия и Россия заключили военную конвенцию, согласно которой при нападении какой-либо европейской державы на одну из двух империй, другая в кратчайший срок отправляет на помощь 200-тысячную армию.

В июне 1873 года российский император и Горчаков совершили дружеский визит в Вену, где австрийцам было предложено присоединиться к русско-германской военной конвенции. После долгих колебаний конвенция о согласовании позиций трёх великих держав в случае угрозы безопасности была подписана в июле в Шенбрунне, под Веной. В октябре к конвенции присоединилась Пруссия. Этот пакт получил называние «Союза трёх императоров».

В целом этот союз имел шансы на успех, но бесконечное интриганство Германии и чрезмерное увлечение Петербурга европейскими делами постепенно подрывали его основы.

Франкофильские настроения в высших аристократических кругах России никуда не делись, и Россия в период 1872-1875 годов трижды мешала Германии начать войну с Францией, напрочь разрушив возможность создания русско-германского военного союза[4].

Ряд исследователей полагает, что, обретя прочного союзника в лице Германии, заинтересованной в ослаблении гегемонии Англии и Франции, в ту пору отрицательно настроенных к нашей стране, Россия имела бы возможность на небывалый уровень поднять экономическое положение, развивая Сибирь, Урал, Кавказ, Дальний Восток и Среднюю Азию, а затем продвигаться в Персию, Китай, Корею. Правда, тогда бы пришлось бросить на произвол судьбы единоверцев-славян, отдав их на растерзание туркам и австрийцам.

Формально «Союз трёх императоров» сохранялся и в 80-е годы, но это была только видимость.

В июне 1881 года в Берлине был подписан новый договор трёх императоров. В него входило соглашение о взаимных гарантиях между Россией, Германией и Австро-Венгрией. Договор был заключён на 3 года и продлён в марте 1884 года ещё на 3 года.

Значение договора было подорвано обострением в 1885-1886 годах австро-русских отношений из-за вопроса внешнеполитической ориентации Болгарии и сербско-болгарской войны. Именно эта война привела к тому, что «Союз трёх императоров» окончательно распался.

[1] По конституции от 16 апреля 1871 года Германская империя образовывала союзное государство («вечный союз»), состоящее из 25 государств, из них было четыре королевства: Пруссия, Бавария, Вюртемберг и Саксония; 6 великих герцогств: Баден, Мекленбург-Шверин, Гессен, Ольденбург, Саксонский Веймар и Мекленбург-Стрелиц; пять герцогств: Брауншвейг, Ангальт, Саксонский Мейнинген, Саксонский Кобург-Гота и Саксонский Альтенбург; 7 княжеств: Вальдек, Липпе, Шаумбург-Липпе, Шварцбург-Рудольштат, Шварцбург-Зондерсгаузен, Рейс-Шлейц и Рейс-Грейц; три вольных города: Гамбург, Любек и Бремен; и одна имперская область, с императором во главе. Основателями Германской империи считают Отто фон Бисмарка и Вильгельма I Гогенцоллерна. Иногда её называют «Второй рейх». Объединению германских земель предшествовала австро-прусско-итальянская война 1866 года, в которой Пруссия разгромила почти всех противников объединения Германии.

[2] Между повстанцами и российскими войсками, по официальным данным, состоялось свыше 600 военных столкновений (наиболее частые – в апреле – сентябре 1863). В итоге погибло около 30000 участников восстания, свыше 38000 человек были сосланы на поселение и на каторжные работы, эмигрировали около 10000. Потери российских войск погибшими и ранеными – свыше 3300 человек.

[3] Бисмарк вёл двойную игру, и на самом деле тайно обещал Вене поддержку в её действиях на юге.

[4] В итоге Бисмарк на Берлинском конгрессе после русско-турецкой войны 1877-1878 годов, поддержал Австро-Венгрию против России.