- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- ОГНЕННАЯ ДУГА

ОГНЕННАЯ ДУГА

Виктор Добров 19.07.2017

Виктор Добров 19.07.2017

ОГНЕННАЯ ДУГА

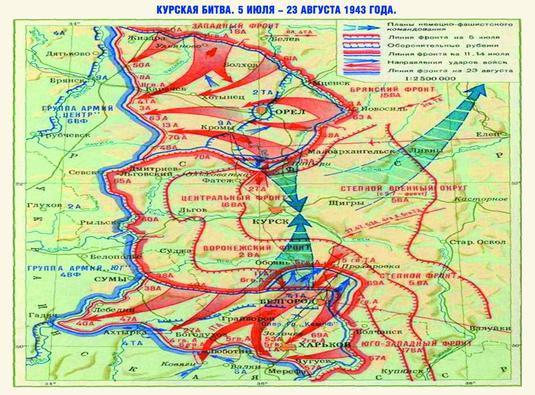

Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года (пятьдесят дней), - одно из самых грандиозных и важных сражений Великой Отечественной войны.

После поражения немецко-фашистских войск под Сталинградом вера в победу, пошатнувшаяся в народе и армии, буквально вынуждала немецкое командование к реваншу. Причём реванш должен быть показательным, эффектным - только убедительная победа! Победа, которая переломит ход войны. К концу марта 1943 года немецким войскам удалось стабилизировать обстановку и создать важные плацдармы для будущего наступления. В Германии была объявлена тотальная мобилизация, принята программа грандиозного увеличения выпуска военной продукции, проходившая под лозунгом: «Лучшему солдату - лучшее оружие».

В разработке плана будущей операции лично участвовал Адольф Гитлер, он же дал ей название «Цитадель». Подразумевалось «крупное наступление на последний оплот русского сопротивления». План был готов к середине апреля. Согласно этому плану главный удар наносился в образовавшийся между Орлом и Белгородом выступ (дугу), где сосредоточились войска сразу двух фронтов: Центрального и Воронежского. Одновременный удар с флангов по северному и южному фасу дуги, окружение и разгром крупнейшей группировки советских войск могли бы решающим образом сказаться на ходе всей войны... А. Гитлер говорил: «Нам нужна победа под Курском, чтобы развеять мрак в сердцах наших союзников. Вспоминая предыдущие названия военных операций, можно сказать, что это ничто. Только «Цитадель» станет переломной силой великой Германии».

5 июля 1943 года немецкие войска начали развёрнутое наступление в районе Курска. При поддержке артиллерии и авиации танковые соединения нанесли мощный удар в направлении Прохоровки с целью прорвать оборону и окружить советскую группировку. Началась операция «Цитадель».

Накануне битвы

Основная ставка при подготовке операции «Цитадель» делалась на внезапность. После того, как был подготовлен план, Гитлеру рекомендовали начать наступление в мае, НО...

На Курском выступе, имевшем протяжённость около 550 километров, занимали оборону войска Центрального и Воронежского фронтов, имевшие 1336000 человек, более 19000 орудий и минометов, свыше 34000 танков и САУ, 2900 самолётов. Восточнее Курска сосредоточился находившийся в резерве Ставки ВГК Степной фронт, который имел 573000 человек, 8000 орудий и минометов, около 14000 танков и САУ, до 400 боевых самолётов.

Немцы же собрали к Курской битве 50 дивизий (в том числе 16 танковых и моторизованных), свыше 900000 человек, 2245 танков, около 10000 орудий и миномётов,1781 самолёт. Кроме своих основных танков T-III (броня 30-20 мм, пушка 37 мм) и T-IV (броня 80-30 мм, пушка 57 мм) они собирались применить в Курской битве новейшую бронетехнику: танки T-VI «Тигр» с бронёй до 100 мм и пушками ранее не применявшегося калибра 88 мм; Т-V «Пантера» с бронёй 85 мм и пушкой 75 мм; САУ «Фердинанд» с невиданной 200-мм лобовой бронёй и 88-мм пушкой с удлинённым стволом, а также трофейные советские Т-34, КВ и САУ.

Как видно, в количественном отношении немецкие войска уступали советским и по всем канонам военной науки, когда наступающий теряет втрое-вчетверо больше, чем обороняющийся, нападать были не должны. В чём же причина уверенности Гитлера? Основываясь на том, что «чудо-оружие» - новые танки T-VI «Тигр» не имеют себе равных, Гитлер тянул время, чтобы получить их как можно больше к началу сражения.

Советская армия была слабо подготовлена к встрече с новыми танками противника, хотя о существовании «Тигров» было известно ранее - с ними сталкивались и зимой, и весной 43-го. Под Ленинградом в феврале 43-го захватили подбитый «Тигр» в качестве трофея и получили возможность его изучить. Встретившийся с «Тиграми» ещё в мае 43-го генерал-майор танковых войск И. А. Вовченко вспоминал, что немецкие танки эффективно поражали советские с двухкилометровой дистанции, в то время как орудия Т-34 не могли пробить броню немецких и с 300 метров.

«Тигров» у немцев под Курском было не слишком много. На всём северном фасе Курской дуги приняли участие в боях 45 «Тигров», а на южном - около 100.

Им противостояли средние танки Т-34 (70% всех танков), лёгкие Т-70 (20-25%) - с тонкой бронёй и 45-миллиметровой пушкой и небольшое количество тяжёлых танков КВ-1 и КВ-1C (5%). Наши Т-34 (основные танки Советской Армии) могли иметь преимущество лишь в оборонительных позициях, атакуя противника, они несли большие потери. Численное преимущество советских танков не имело решающего значения. Следует понимать, что в годы второй мировой войны танки сыграли ключевую роль. Они действовали совместно с пехотой, с артиллерией, при поддержке авиации, но, тем не менее, танки стали главной ударной силой на всех фронтах второй мировой и Великой Отечественной войны.

Была ли операция «цитадель» внезапной?

Как уже говорилось ранее, основная ставка при подготовке операции «Цитадель» делалась на внезапность. И то, что Советская армия была готова к наступлению, очень удивило немцев. Сейчас известно, что немецкие генералы узнали о дате наступления от Адольфа Гитлера 1 июля, а Ставка советского командования - 2 июля. Среди источников информации называют агента «Вертера» из германского генштаба; Джона Кэрнкросса из английского засекреченного центра дешифровки германских кодов - разведчика из «кембриджской пятёрки»; советского разведчика Николая Кузнецова - Пауля Зиберта, получившего её от рейхскомиссара Украины Эриха Коха; наконец, немецкий перебежчик 4 июля предупредил, что утром начнется наступление... Однако дата немецкого наступления вторична, ведь споры о том, наступать или обороняться на этом главном участке фронта, в советском Верховном Командовании шли ещё с апреля 1943 года.

Всё это свидетельствует о добротной и качественной работе советской разведки. Как же советское командование распорядилось этой информацией?

Ставка ВГК, определив замысел противника, приняла решение: перейти к преднамеренной обороне на заранее подготовленных рубежах, в ходе которой обескровить ударные группировки немецких войск, а затем перейти в контрнаступление и завершить их разгром. Произошёл редчайший в истории войны случай, когда сильнейшая сторона, имевшая всё необходимое для наступления, выбрала из нескольких возможных наиболее оптимальный вариант своих действий – оборону. В течение апреля - июня 1943 года в районе Курского выступа была создана глубоко эшелонированная оборона.

Были и другие мнения.

Маршал Жуков: «Несколько иначе смотрел на складывающуюся ситуацию генерал армии Н. Ф. Ватутин. Не отрицая оборонительных мероприятий, он предлагал Верховному нанести противнику упреждающий удар по его белгородско-харьковской группировке. В этом его полностью поддерживал член Военного совета Н. С. Хрущёв. Начальник Генштаба А. М. Василевский, А. И. Антонов и другие работники Генштаба не разделяли такого предложения Военного совета Воронежского фронта. Я полностью был согласен с мнением Генерального штаба, о чём и доложил И. В. Сталину. Однако Верховный сам всё ещё колебался - встретить ли противника обороной наших войск или нанести упреждающий удар. И. В. Сталин опасался, что наша оборона может не выдержать удара немецких войск, как не раз это бывало в 1941 и 1942 годах. В то же время он не был уверен в том, что наши войска в состоянии разгромить противника своими наступательными действиями.

После многократных обсуждений примерно в середине мая 1943 года И. В. Сталин наконец твёрдо решил встретить наступление немцев огнём всех видов глубоко эшелонированной обороны, мощными ударами авиации и контрударами оперативных и стратегических резервов. Затем, измотав и обескровив врага, добить его мощным контрнаступлением на белгородско-харьковском и орловском направлениях, после чего провести глубокие наступательные операции на всех важнейших направлениях».

Ещё свежа была в памяти Харьковская операция 1942 года. Наступление советских войск началось как попытка стратегического наступления, но завершилось окружением и практически полным уничтожением наступающих сил Красной армии («операция Fredericus»). Из-за катастрофы под Харьковом стало возможным стремительное продвижение немцев на южном участке фронта на Воронеж и Ростов-на-Дону с последующим выходом к Волге и продвижением на Кавказ...

А потом был Сталинград. И следует признать, что эта поистине великая победа не вскружила полководцам головы, напротив, помогла сделать правильные выводы о том, что Советская Армия, научившись воевать в обороне, ещё не была готова к полноценным наступательным операциям.

Начало битвы

5 июля в 4.30 должна была начаться немецкая артподготовка, а в 5.30 немецкое наступление – одновременно на северном и на южном фасах Курского выступа. Однако этому предшествовал упреждающий артиллерийский удар по немецким войскам... Внимание! Первый удар был нанесён советской артиллерией на северном фасе Курской дуги в 2.20.

Г. К. Жуков в своих мемуарах объяснил это тем, что, точно зная назначенный час немецкого наступления, советская артиллерия ударила на упреждение, значительно снизив эффект начавшейся через 2 часа немецкой артподготовки к наступлению.

В первый день выступившая в южном направлении 9-я армия, бронетанковыми войсками которой командовал генерал-фельдмаршал Отто Мориц Вальтер Модель, продвинулась на семь миль. Движением армии с юга руководил генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Она прошла 11 миль вглубь советской территории. Это был обнадёживающий успех, но советские минные поля неожиданно оказались очень глубокими, окопавшиеся в них войска были хорошо подготовлены к обороне.

Южный фас Курской дуги стал направлением главного удара немецких войск. И, несомненно, проведенная советская «контрподготовка» сыграла свою роль, значительно затруднив продвижение противника.

Наступление продолжалось, и германские войска встречались с растущими трудностями. Прежде всего выяснилось, что технические характеристики их танков оказались хуже обещанных. Механическая часть «Тигров» всё чаще выходила из строя. К концу первого дня из почти 200 этих танков только 40 были полностью пригодны для боевых действий. В воздухе постепенно численное превосходство также перешло к русским.

Наступление немцам давалось с большим трудом. 10 июля, встретив упорное сопротивление в своём движении на Обоянь, немцы изменили направление главного удара на железнодорожную станцию Прохоровка в 36 км юго-восточнее Обояни.

Танки с танками... не воюют?

12 июля 1943 года 700 немецких танков 4-й армии двигались мимо маленькой деревушки Прохоровки. В противоположном направлении по случайному совпадению шли 850 советских танков из 5-й гвардейской танковой армии. Ни одна из сторон не знала о приближении друг друга до тех пор, пока экипажи танков не увидели в смотровые щели надвигающиеся танки противника.

Две крупных колонны столкнулись друг с другом. В результате произошла битва, невиданная по своим масштабам. Никогда ни до, ни после такое количество танков - более полутора тысяч - не принимало участия в одном сражении. Это неподготовленное столкновение не было оправдано стратегическими решениями.

Как только битва началась, не было никакого тактического планирования и никакого чёткого единого командования. Танки сражались обособленно, огонь вёлся прямой наводкой. Техника сталкивалась с техникой противника. Среди танкистов Красной Армии это сражение стало легендой и вошло в историю как «рейд смерти».

Следует сказать, что место сражения, проходившего под Прохоровкой, с одной стороны ограничивалось излучиной реки Псёл, а с другой - железнодорожной насыпью. Ширина поля была от 6 до 8 километров. Согласно военной науке, дистанция между наступающими танками должна составлять около 100 метров. При уменьшении в два раза эффективность наступления увеличивается в полтора раза, а потери – в три. Поле боя было не только узким, но и изрезанным оврагами и ручьями. Потому можно утверждать, что одновременно в бою могло принимать участие от 100 до 150 единиц техники с каждой стороны. Сражение велось практически «один на один». Кроме того, в данном сражении немецкие танкисты были лишены своего превосходства, так как высокая плотность боя лишила немцев преимущества мощных и дальнобойных пушек. Советские танкисты получили возможность прицельно бить в наиболее уязвимые места тяжело бронированных немецких машин.

Около 13 часов немцы вывели из резерва 11 танковую дивизию, которая совместно с дивизией «Мёртвая голова» нанесла удар по советскому правому флангу. Казалось, преимущество теперь перешло к немцам. Но подоспевшие бригады 5 гвардейского мехкорпуса помогли отбить атаку. Начиная с 14 часов дня, советская танковая армия начала теснить противника в западном направлении. Вечером 30 оставшихся немецких танков, видя безнадёжность дальнейшего боя, отступили. В результате советские танкисты продвинулись на 10-12 километров вглубь, оставив поле сражения в тылу. Уже к вечеру битва была выиграна Советской Армией.

Существует множество аналитических выкладок по поводу сражения под Прохоровкой. Есть отзывы немецких военных, американских, советских... Не углубляясь в теорию, можно сделать определённый вывод: впервые победоносные немецкие войска почувствовали, что значит воевать, как минимум, на равных! По сути, от этого поражения они так и не оправились до самого конца войны. Опытнейшие экипажи и лучшие командиры-танкисты немецкой армии навсегда остались в полях под Курском.

Попытка, которая не удалась!

Пятьдесят дней продолжалась Курская битва. Продемонстрировав всему миру способность справиться с врагом собственными силами, Советский Союз окончательно сосредоточил стратегическую инициативу в своих руках и создал благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления Советской Армии. 6 августа 1943 года президент США в своем послании И. В. Сталину писал: «В течение месяца гигантских боёв Ваши вооружённые силы своим мастерством, своим мужеством, своей самоотверженностью и своим упорством не только остановили давно замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное контрнаступление, имеющее далеко идущие последствия... Советский Союз может справедливо гордиться своими героическими победами».

После Курской битвы гитлеровское командование было вынуждено окончательно отказаться от наступательной стратегии и перейти к обороне на всем советско-германском фронте. Главный инспектор танковых войск вермахта генерал Гудериан признал: «В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя... Инициатива окончательно перешла к русским».

Поражение под Курском и результаты битвы оказали глубокое воздействие на немецкий народ, подорвали моральный дух германских войск, веру в победоносный исход войны. Германия теряла влияние на своих союзников, усилились разногласия внутри фашистского блока, приведшие в дальнейшем к политическому и военному кризису. Высадка союзников в Сицилии привела к краху режима Муссолини, и Италия вышла из войны на стороне Германии.

В настоящее время некоторые западные историки, фальсифицируя историю Второй мировой войны, пытаются всячески умалить значение победы Красной армии под Курском. Одни из них утверждают, что битва на Курской дуге - это обычный, ничем не примечательный эпизод Второй мировой войны, другие либо просто умалчивают о Курской битве, либо говорят о ней скупо и невразумительно, прочие фальсификаторы стремятся доказать, что немецко-фашистская армия потерпела поражение в битве под Курском не под ударами Красной армии, а в результате «просчётов» и «роковых решений» Гитлера, из-за его нежелания прислушиваться к мнению своих генералов и фельдмаршалов. Однако всё это не имеет под собой основания и находится в противоречии с фактами. Несостоятельность таких утверждений признавали и сами немецкие генералы и фельдмаршалы. «Операция «Цитадель» была последней попыткой сохранить нашу инициативу на востоке, - признавал бывший гитлеровский генерал-фельдмаршал, командовавший группой армий «Юг», Э. Манштейн. - С её прекращением, равнозначным провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. В этом отношении «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом войны на Восточном фронте».

Битва на Курской дуге всегда находилась в тени Сталинградского сражения. Её никогда не называли коренным переломом в Великой Отечественной войне, но именно Курская битва была последней попыткой германской армии добиться победы. Попыткой, которая не удалась!