- Главная

- Разделы журнала

- Персоны

- Он выбрал борьбу!

Он выбрал борьбу!

Виктор Добров 25.09.2025

Виктор Добров 25.09.2025

Он выбрал борьбу!

В восемнадцать лет он узнал о своей неизлечимой болезни, которая в ближайшие годы должна была навсегда приковать его к постели. Он мог смириться и ждать конца, но выбрал борьбу. Борьбу с болезнью, со слабостью и малодушием. Обездвиженный, ослепший, он занимался самообразованием и писал книги. Успел написать и опубликовать два романа, один из которых сделал его имя известным всему миру. Звали этого человека Николай Алексеевич Островский.

*****

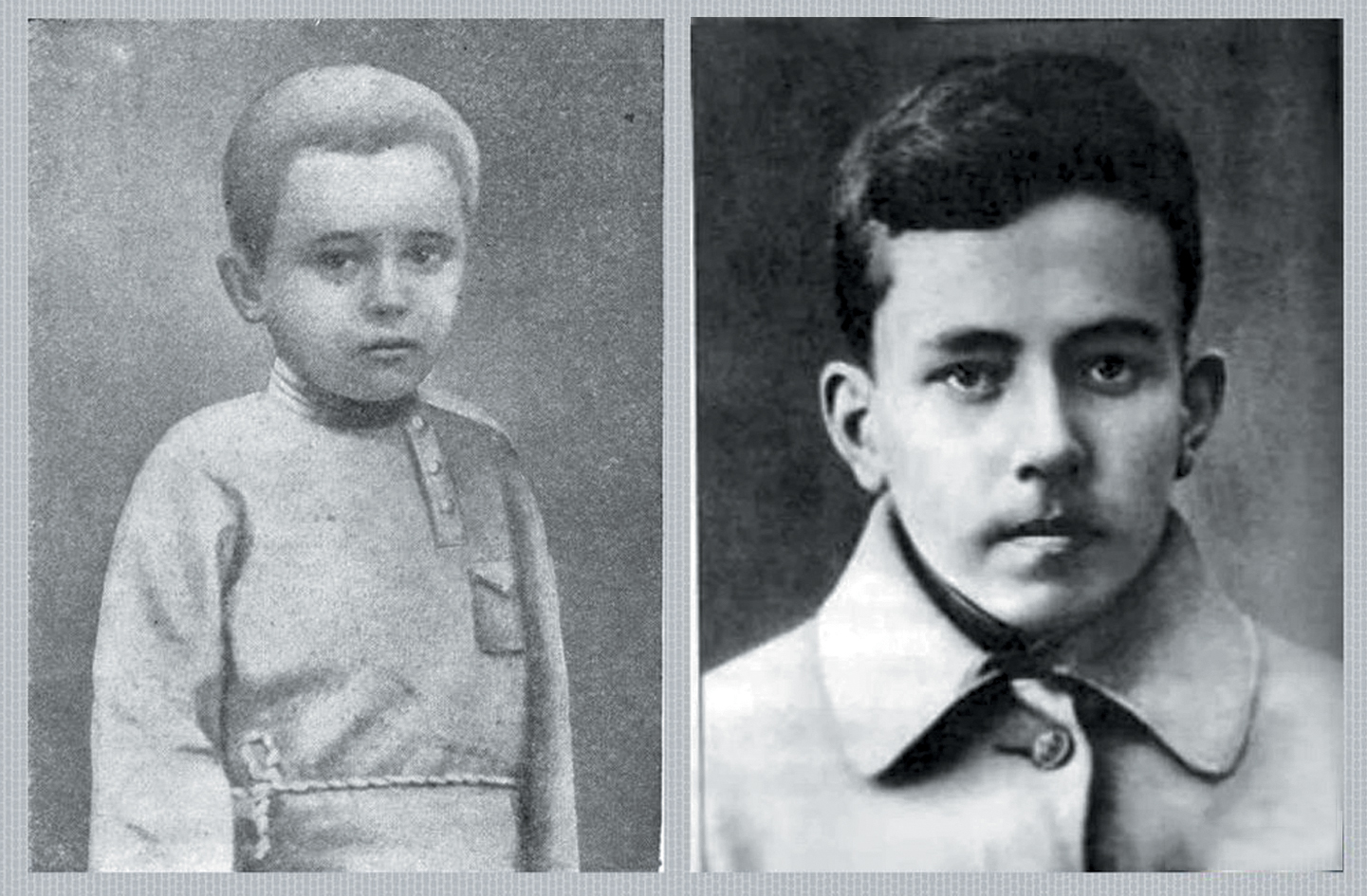

Николай Островский родился 29 сентября 1904 года в селе Вилия Острожского уезда Волынской губернии Российской империи. Он был пятым ребёнком в семье отставного унтер-офицера русской армии и дочери переселенцев из Чехии. С детства он проявил незаурядные способности в учёбе, окончил сельскую церковно-приходскую школу[1] с похвальным листом. Позже обучался в двухклассном училище, из которого менее чем через год, весной 1916 года, был исключён по настоянию преподававшего Закон Божий священника «в связи с вздорным характером и излишним любопытством». Одиннадцатилетний Николай пошёл работать кубовщиком в привокзальный буфет станции «Шепетовка». Позже трудился пильщиком дров на материальном складе станции «Шепетовка», подручным кочегара на электростанции.

В конце 1917 года сблизился с местными большевиками и с весны 1918 года, в период немецкой оккупации стал связным большевистской подпольной организации. В 1919 году 14-летний Николай Островский вступил в комсомол.

А ещё в этот период Николай смог продолжить образование в Высшем начальном училище и в 1918 году окончил двухгодичный курс.

В августе 1919 года он ушёл добровольцем на Гражданскую войну.

Запись в военном билете Николая Островского: «Вступил на службу в РККА добровольно 9 августа 1919 года, в батальон особого назначения ИЧК[2]».

В армии раскрылись многочисленные таланты будущего писателя. Позже он вспоминал: «Меня, как комсомольца, сделали политбойцом, чтецом, гармонистом. Был даже учителем по ликвидации неграмотности».

Впрочем, в боях Островский тоже поучаствовал, был дважды ранен. Второе ранение было тяжёлым, осколком снаряда задело мозг, и после этого он перестал видеть правым глазом. Шутил, что «целиться можно и левым», однако с армией пришлось расстаться. В октябре 1920 года Николай Островский был демобилизован из Красной Армии по состоянию здоровья.

Шестнадцатилетний ветеран вернулся в Шепетовку, некоторое время служил в ВЧК, а также в частях особого назначения (ЧОН), в их составе участвовал в борьбе с бандитизмом.

В 1921 году окончил с отличием Единую трудовую школу и поступил в киевское электротехническое училище (электротехникум). Параллельно работал помощником электромонтёра в Киевских главных мастерских, учился в электротехникуме, одновременно был секретарём комсомольской организации, участвовал в комсомольском строительстве железнодорожной ветки для подвоза дров в Киев, при этом сильно простудился и заболел тифом.

«Партийные руководители Киева обратились к комсомольцам с призывом принять участие в строительстве узкоколейки от места заготовки дров до станции Боярка.

Врачи категорически запретили Островскому ехать на строительство. Но он поехал. Жили в полуразрушенной холодной школе. Там впервые почувствовал боль в коленных суставах». (Из воспоминаний Р. П. Островской).

После частичного выздоровления, с 9 августа по 15 сентября 1922 года проходил лечение на Бердянском курорте по рекомендации врачей и здоровье его несколько улучшилось.

После возвращения в Киев Островский с другими комсомольцами был мобилизован на спасение лесосплава. Работал по колено в ледяной воде. По сохранившимся записям врачей, тиф, тяжёлые условия труда, постоянное переохлаждение, травмы и прежние ранения спровоцировали у Николая болезнь Бехтерева[3].

Островский начал испытывать нарастающие боли и отёки, симптомы усиливались с каждым днём. Он был вынужден уехать обратно в Шепетовку, чтобы находиться под присмотром матери и сестёр. Во второй половине 1922 года врачебная комиссия признала 18-летнего Островского инвалидом первой группы. Из-за отсутствия по болезни в электротехникуме в конце 1922 года был отчислен.

С диагнозом он не хотел смириться, писал в дневнике: «Лучше пулю в лоб, чем оставаться калекой!» И продолжал работу. Трудился техником райкоммунхоза, политруком Всевобуча, снова ЧОН. Позже был секретарём райкома комсомола в Берездове и Изяславе, затем секретарём окружкома комсомола в Шепетовке. В 1924 году вступил в ВКП(б).

Работу приходилось прерывать на лечение, которое давало лишь кратковременные ремиссии. В июле 1926 года Островский приехал в Новороссийск, где познакомился со своей будущей женой Раисой[4].

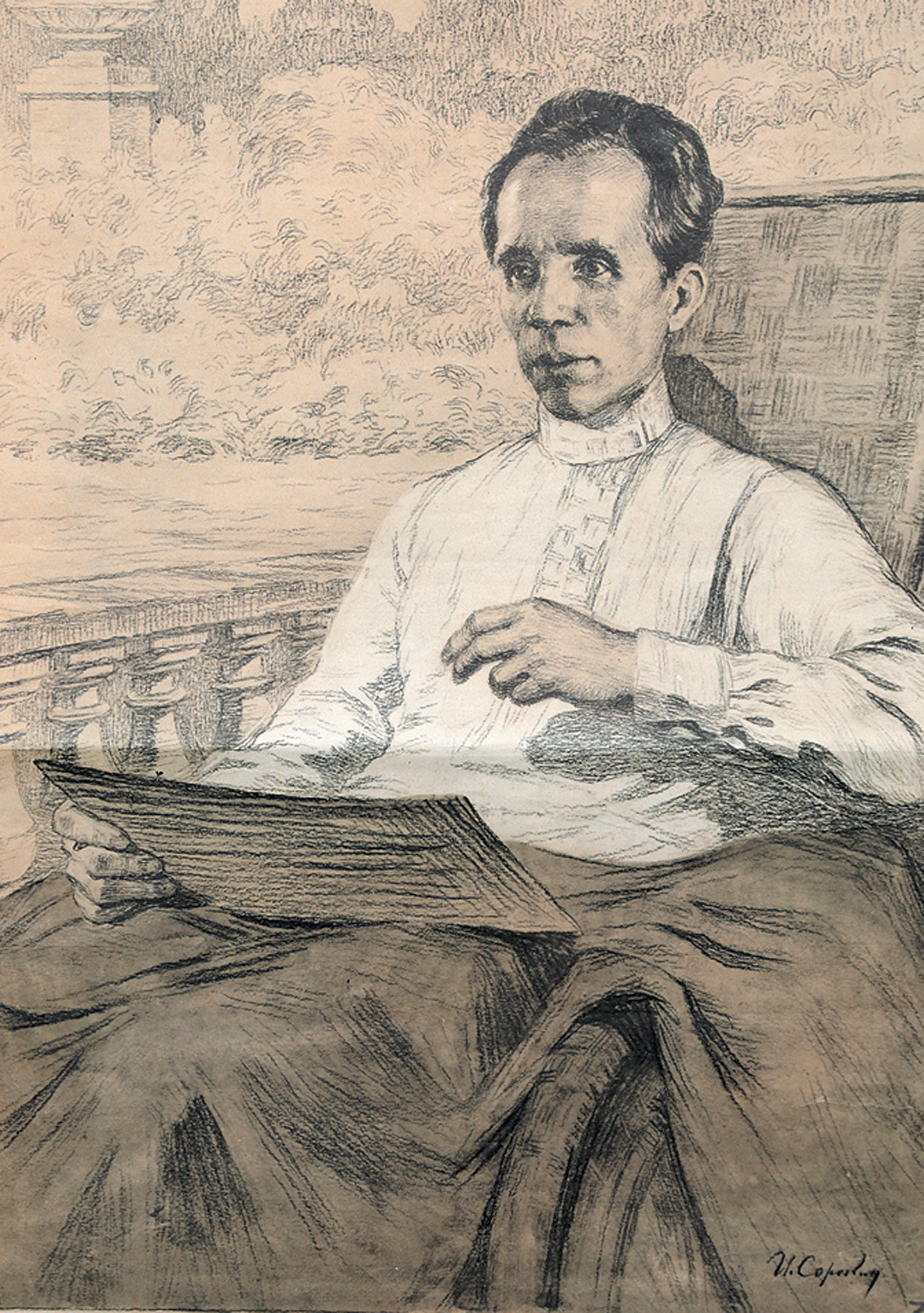

Он сильно хромал, позже при ходьбе начал использовать трость, в 1927 году, в возрасте неполных 23 лет, полностью перестал ходить. Собственная беспомощность сильно его угнетала, и он до изнеможения занимался гимнастикой. Над кроватью к потолку был прибит ролик, через него перекинута верёвка, один её конец был привязан к ногам, за другой Островский брался руками. Когда он тянул за верёвку, ноги его поднимались, отпускал – опускались. Отчаянные усилия не дали никакого эффекта – возможность двигаться так и не вернулась, а со зрением начались проблемы.

Понимая, что болезнь прогрессирует, Островский начал усиленно читать. Делал это он, пока позволяло зрение. Затем ему читала книги мама, жена, родственники.

«Я был малограмотен, до 1924 года я не знал хорошо русского языка, а знал хорошо только политику – этого для меня в тот период хватало. Больше всего учился, когда заболел: у меня появилось свободное время. Я читал по 20 часов в сутки. За годы неподвижности я прочёл огромную массу книг», – вспоминал позже Николай Островский.

И ещё в феврале 1927 года Островский поступил в Заочный коммунистический университет при Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова на отделение истории Запада и Америки.

*****

Первые литературные пробы Островский, по собственным воспоминаниям, сделал в середине 1920-х годов, написав, по его словам, несколько глав или частей для сборников по истории КИМа[5] Украины для изданий Истмола Украины в соавторстве с товарищами по комсомолу.

Осенью 1927 года он начал писать автобиографическую повесть о дивизии Григория Котовского и «котовцах» – «Рождённые бурей».

Рукопись повести (по одной из версий, три главы) была послана в январе 1928 году в Одессу для оценки бывшим «котовцам» – однополчанам Островского и в Одесский Обллит, но спустя полгода «видимо, была утеряна при обратной пересылке» Николаю Алексеевичу.

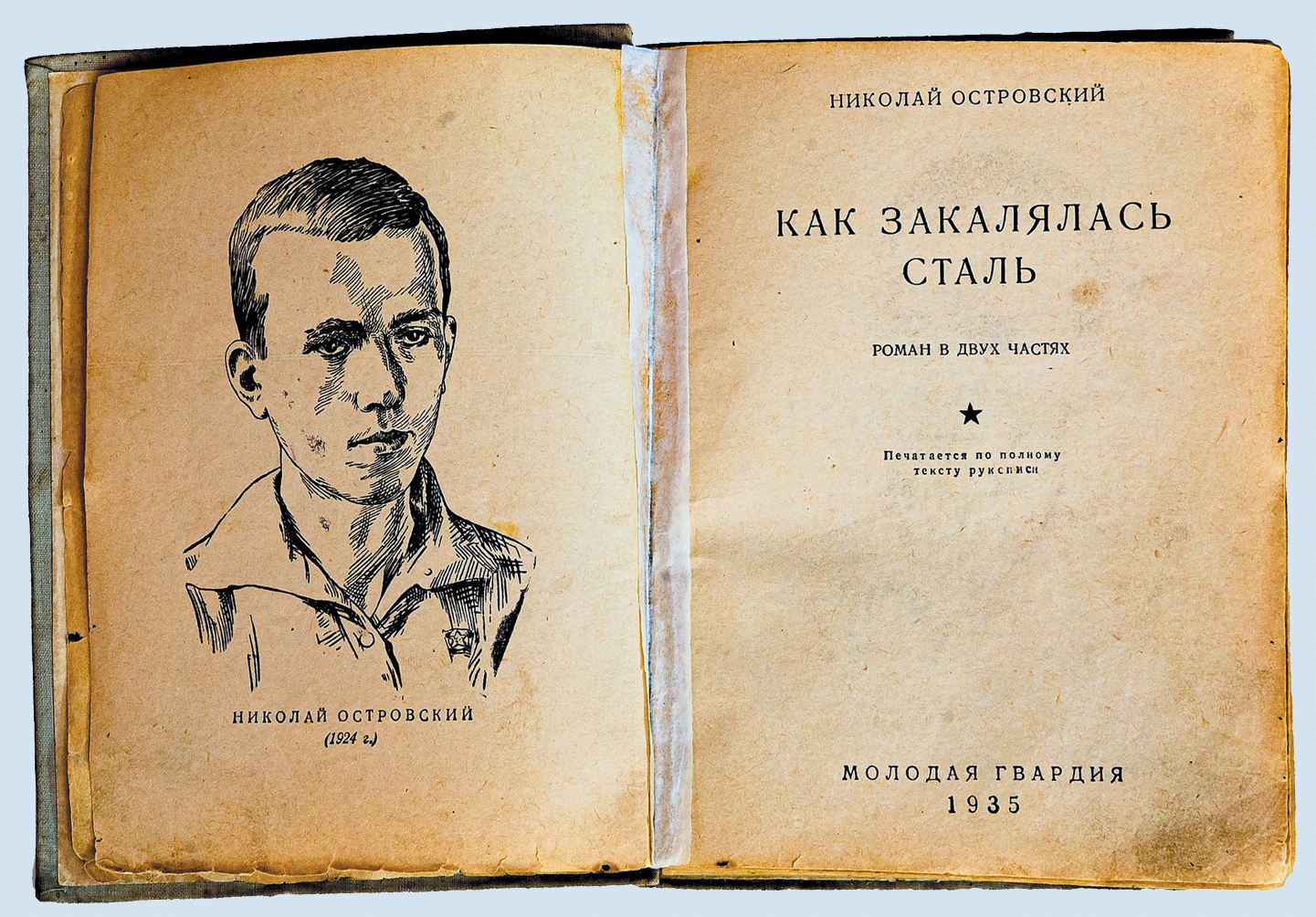

Но писатель не сдался и в 1930 году начал писать новую книгу – роман «Как закалялась сталь».

Сначала он работал самостоятельно, но руки постепенно отказывали, и написанные строки наползали друг на друга. Для того, чтобы этого избежать, Островский сделал специальный трафарет – в листе картона были прорезаны широкие длинные полосы. В них Николай писал. Чаще всего он работал по ночам. Жена оставляла ему пачку бумаги и несколько заточенных карандашей. Писатель трудился ночи напролёт. К утру весь пол был усыпан исписанными листами.

А потом его руки отказали полностью, и Островский решил диктовать «добровольным секретарям». Среди них была жена Раиса, сестра Екатерина, племянницы и соседи по коммунальной квартире. Сохранившаяся в архивах первая рукопись романа насчитывает 19 разных почерков.

К осени 1931 года Островский закончил первую часть романа «Как закалялась сталь». В романе, по его собственным словам, он передал всё то, что пережил лично. Рукопись была отправлена в журнал «Молодая гвардия» и… С разгромной рецензией автору отказали, объявив «нереальными выведенные типы».

Автор не сдался и добился вторичного рецензирования рукописи, попросив друга, старого большевика Иннокентия Феденева, повторно отнести рукопись в издательство. После этого рукопись первого тома первого издания редактировали заместитель главного редактора «Молодой гвардии» Марк Колосов и ответственный редактор Анна Караваева.

В апреле 1932 года в журнале «Молодая гвардия» поместили начало романа. Его печатали фрагментами, публикация первой части завершилась в сентябрьском номере. Произведение, по воспоминаниям редакторов, «быстро нашло своего читателя в комсомольской среде», но для всесоюзной популярности была необходима поддержка крупных литературных журналов и рецензии во всесоюзной прессе. А критики несколько лет игнорировали роман.

Летом 1934 года в «Молодой гвардии» вышла вторая часть романа, подвергшаяся значительным, до одной трети объёма романа, цензурным сокращениям. И всё же это был прорыв – имя Островского становится известным.

Организатор первого съезда Союза писателей СССР Владимир Ставский включил «имя молодого пролетарского автора» в свой доклад о литературной молодежи. В связи с этим имя Островского впервые появилось в центральной печати. «Комсомольская правда» даёт биографическую справку. Скорее всего, именно оттуда о Николае Островском узнал заведующий иностранным отделом Союза писателей Михаил Кольцов. История об обездвиженном писателе заинтересовала его настолько, что Кольцов решил навестить Николая Островского в Сочи, где тот находился на лечении.

17 марта 1935 года Михаил Кольцов напечатал очерк «Мужество» об обездвиженном Островском в разделе «Люди нашей страны» в газете «Правда», после чего роман «Как закалялась сталь» мгновенно приобрёл большую популярность в СССР[6].

Островского не просто заметили, на него буквально посыпались награды, преференции, материальные блага. Семье писателя предоставили отдельную квартиру в самом центре Москвы на улице Горького (ныне по адресу Тверская, 14 находится мемориальный музей Николая Островского) и машину с личным водителем. В Сочи началось строительство дачи для писателя. 1 октября 1935 года Николай Островский становится кавалером ордена Ленина – высшей государственной награды страны. А в 1936 году его зачисляют в состав Политуправления Красной Армии в звании бригадного комиссара.

По поводу зачисления в кадровый состав армии писатель сказал: «Теперь я вернулся в строй, и по этой очень важной для гражданина Республики линии».

Он очень хотел быть нужным стране, армии, людям…

*****

Николай Островский взял на себя обязательство написать новый роман «Рождённые бурей» (под тем же названием, что и утраченная ранняя повесть 1928 года) в трёх частях и успел написать первую часть. 22 декабря 1936 года в возрасте 32 лет он умер от остановки сердца.

За несколько недель до смерти Островский говорил: «Я хочу, я обязан дописать «Рождённые бурей». Вот почему я дрожу над каждым своим часом… Болят слепые глаза. Представь, что тебе под веки насыпали крупного песку… Жжёт, неловко, больно. Мне предлагают вынуть глаза. Говорят, будет легче. Ненадолго. Но без глаз – это уже совсем страшно… Одного боюсь, что болезнь подбирается к мозгу, к штабу. Вот это уже будет непоправимо...»

Роман был слабее предыдущего, это признавал и сам Островский. Тем не менее, рукопись романа была в рекордные сроки отпечатана небольшим тиражом в траурном оформлении. Это первое посмертное издание новой книги с послесловием В. Кина дарили близким, друзьям и товарищам, приехавшим однополчанам Островского – «котовцам» на похоронах писателя.

*****

Роман «Как закалялась сталь» сегодня как бы полузабыт. Да, его вернули в школьную программу, но далеко не каждый современный читатель способен осознать масштаб произведения и величие автора, ставшего прообразом главного героя. В этом материале намеренно ничего не говорится ни о сюжете романа, ни о какой, собственно, «закалке стали» идёт речь. Тем, кому это любопытно, легко найдут текст романа в сети.

[1] Был принят в неё досрочно, в возрасте 6 лет «по причине незаурядных способностей».

[2] Изяславской Чрезвычайной комиссии.

[3] Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий полиартрит – хроническое воспалительное заболевание позвоночника, характеризующееся воспалением межпозвонковых суставов с последующим ограничением их подвижности, а затем анкилозом (неподвижностью) суставов и позвоночника. Чаще всего ею заболевают в возрасте 17-45 лет. Мужчины болеют в 7-9 раз чаще, чем женщины. Современная медицина не в состоянии полностью излечить или предотвратить появление анкилозирующего спондилоартрита. При своевременном выявлении основное лечение направлено на недопущение прогрессирования болезни. В настоящее время имеются все возможности для больных анкилозирующим спондилитом многие годы сохранять подвижность. Затормозить развитие болезни и купировать симптомы сейчас можно при помощи гормональной терапии и нестероидных противовоспалительных препаратов. В 1920-1930 годы таких медикаментов не было. Заболевание пытались лечить при помощи массажей и ЛФК или экспериментальными хирургическим методами, но результатов это не давало.

[4] Официально Николай Алексеевич Островский и Раиса Порфирьевна Мацюк брак зарегистрировали в 1929 году, но вместе были практически с момента знакомства. Позже в воспоминаниях Раиса Островская расскажет, что её очаровала начитанность и кругозор будущего писателя, и она «старалась проводить с ним каждую свободную минуту».

[5] Коммунистический интернационал молодёжи (КИМ) - c 1919 по 1943 годы международная молодёжная организация, секция Коминтерна.

[6] Роман стал самым издаваемым в СССР произведением художественной литературы за 1918-1986 годы: общий тираж 536 изданий составил более 36 миллионов экземпляров. По данным Государственного музея – гуманитарного центра «Преодоление» им. Н. А. Островского в Москве, к 1 января 1991 года роман был издан на 75 языках народов СССР 773 раза суммарным тиражом около 54 миллионов экземпляров. В годы СССР произведение изучалось советскими школьниками, а главного героя романа – Павку Корчагина представляли как идеал, на который нужно равняться. И, кстати, вполне заслуженно. Правда в 1997 году, когда решили упорядочить программу по литературе и создать для этого список обязательного минимума, роман «Как закалялась сталь» в него уже не попал и вернулся в федеральную программу по литературе для 11-го класса лишь в 2023 году.