- Главная

- Разделы журнала

- Персоны

- Моряк, дипломат, а ещё и министр просвещения

Моряк, дипломат, а ещё и министр просвещения

Виктор Добров 25.11.2025

Виктор Добров 25.11.2025

Моряк, дипломат, а ещё и министр просвещения

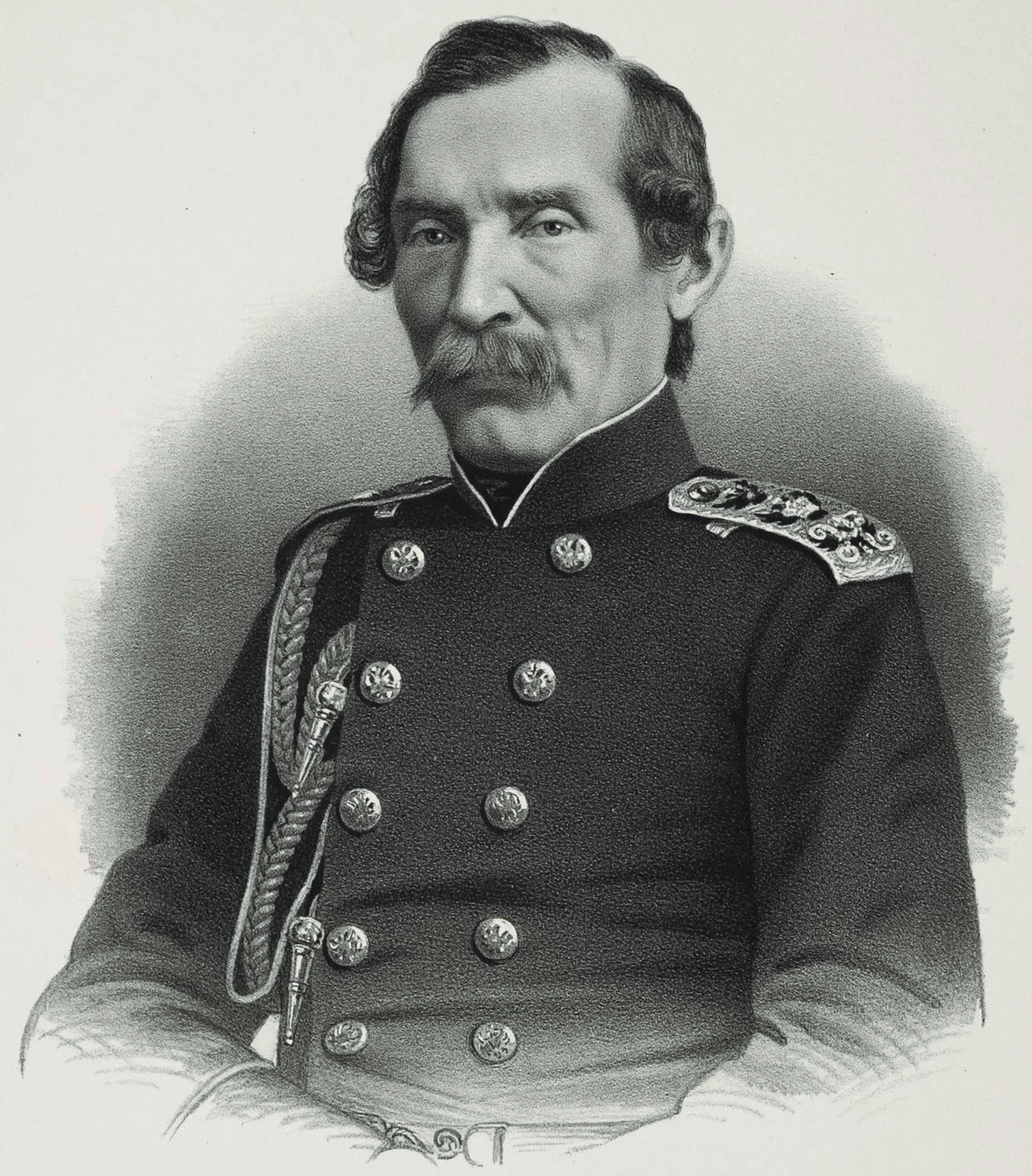

Жизненный путь Евфимия (Ефима) Путятина был определён с самого рождения, поскольку родился будущий адмирал в семье потомственного моряка, отставного капитан-лейтенанта Василия Евфимьевича Путятина, новгородского помещика.

Впрочем, будучи с рождения хилым и болезненным, Ефим вовсе не горел желанием поступать на военную службу, а тяготел к карьере духовной, но… его никто не спрашивал. Не было принято тогда поступать вопреки родительской воле, и в июле 1819 года шестнадцатилетний Евфимий Путятин был определён гардемарином в Морской кадетский корпус.

Это было весьма престижное учебное заведение, готовившее офицеров флота, и требования к кандидатам были довольно высокими[1]. Юный гардемарин отличался завидной работоспособностью и трудолюбием, наука давалась ему легко, и после подведения итогов выпускного экзамена оказался первым по выпуску. Кстати, за время обучения в корпусе он передумал делать духовную карьеру, но до конца своих дней оставался глубоко религиозным человеком и порой демонстрировал обширные познания в области духовной литературы.

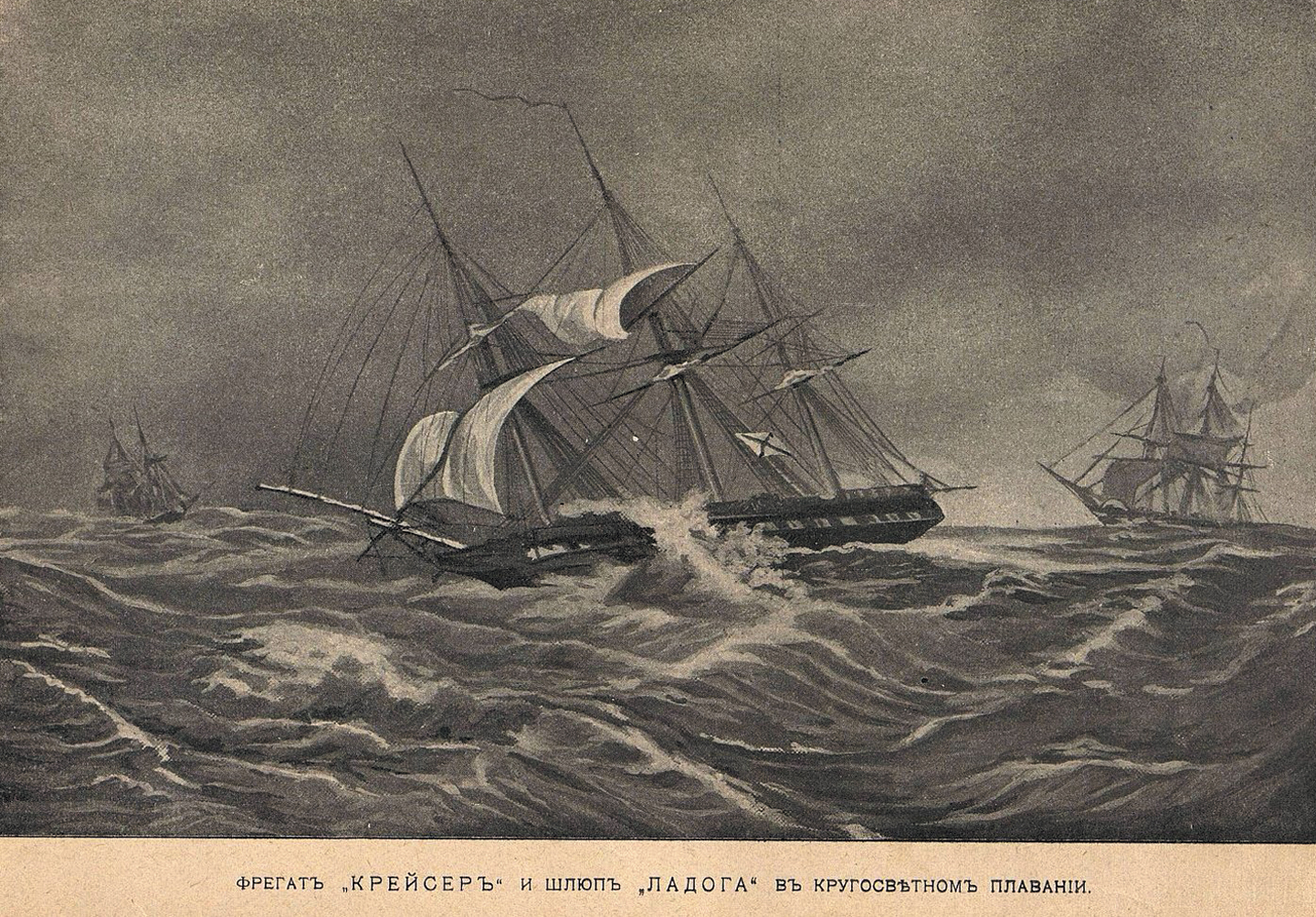

Выпуск по первому разряду давал молодому офицеру определённые привилегии, и новоиспечённый мичман Путятин вместе со своими однокашниками Павлом Нахимовым[2] и Александром Домашенко получил назначение на фрегат «Крейсер» под командованием знаменитого мореплавателя Михаила Петровича Лазарева. Того, которого современники называли «Первым моряком Европы». Уже на корабле Путятин сдружился с будущим декабристом, мичманом Завалишиным.

В августе 1822 года фрегат «Крейсер» в сопровождении шлюпа «Ладога» – транспортного судна, отправился в трёхлетнее кругосветное плавание.

Между прочим, Лазарев на первых порах невзлюбил мичмана Путятина, заподозрив того в протекционизме. Но позднее, наблюдая за службой молодого офицера, переменил своё мнение. Так, Михаил Петрович отмечал, что мичманы Нахимов, Завалишин и Путятин справлялись с непривычной для них матросской работой не хуже любого другого опытного члена экипажа, быстро и точно исполняя все необходимые операции, показывали высокую подготовку.

За кругосветный вояж в сентябре 1825-го года мичман Путятин получил не только свой первый орден, но и двойной оклад жалованья.

Руководитель экспедиции Михаил Лазарев был произведен в капитаны первого ранга и назначен капитаном на новый 74-пушечный линкор «Азов». В свою команду он взял Бутенева, Нахимова, Путятина и Домашенко. В экипаж также вошли гардемарин Владимир Истомин и мичман Владимир Корнилов, ставшие впоследствии героями обороны Севастополя.

В октябре 1827-го года мичман Путятин принял участие в Наваринском сражении, за отвагу и смелость в бою был награжден орденом Святого Владимира четвертой степени. В 1828-ом году Евфимия Васильевича произвели в лейтенанты, и на том же крейсере «Азов» он принимал активное участие в блокаде Дарданелл и Константинополя (в ходе Русско-турецкой войны 1828-го – 1829-ых годов). По возвращению в Кронштадт за проведенные восемнадцать морских кампаний лейтенант был награждён орденом Святого Георгия четвертой степени, а в 1831-ом году молодого офицера назначили командиром брига «Диомид», совершающего рейсы в Балтику от Кронштадта до Данцига.

Карьера Путятина стала развиваться стремительно. После перевода на Чёрное море он занял должность офицера по особым поручениям у командующего флотом. И вновь награды, но уже за подробное описание берега и промеры глубин вдоль пролива Босфор и Дарданелл.

В 1834 году уже капитан-лейтенант Путятин получил под командование корвет «Ифигения». С 1837-го по 1839-ые годы капитан второго ранга Путятин командовал фрегатом «Агатополь», пароходом «Северная звезда», а позже линейным кораблём «Силистрия». В этот период он неоднократно принимал участие в десантных операциях по усмирению горцев на мысе Адлер и в штурме местечек Туапсе и Шапсуху. 5 мая 1839 года в одном из боёв был серьёзно ранен в ногу, но не оставил сражения. За свою отвагу и решительность он был удостоен ордена Святой Анны второй степени и произведён в капитаны первого ранга.

По воспоминаниям современников, Евфимий Васильевич отличался сложным характером, был властолюбив и упрям, не терпел праздности среди членов команды… Но всё это компенсировалось его талантом и опытом, а потому на огрехи в трудном характере Путятина ни в эти годы, ни в последующие его соратники старались не обращать внимание.

В 1841 году капитан Путятин временно оставил службу для «поправления здоровья» в Англии, попутно выполняя задание по закупке пароходов для российского Черноморского флота. По крайней мере, так гласила официальная версия. Как Путятин лечился на островах и что конкретно он там закупал, осталось неизвестным, но в ряде источников утверждается, что это был своеобразный старт его дипломатической карьеры.

В 1842 году Путятин по личному приказу Николая I был отправлен в Персию с миссией проведения переговоров об отмене ограничений торговли. Порученная ему миссия была успешно выполнена, заодно в Астрабадском заливе была построена военная база для усмирения местных пиратов-туркменов, разбойничавших на Каспийском море. Собственно, пираты и были главным препятствием торговых отношений двух стран. В результате было создано пароходное сообщение между Персией, Кавказом и устьем Волги, а также приняты меры по разграничению водных пространств для рыболовства.

Фёдор Романович Остен-Сакен, государственный деятель, путешественник, учёный, позже так охарактеризовал результат персидской дипломатической миссии Евфимия Путятина:

«В истории нашего владычества на Каспии начался новый период. Путятин заложил твёрдое основание русскому влиянию. Порядки, заведенные им, просуществовали четверть века, до той поры, как мы утвердились там окончательно с занятием Красноводска».

За успешные действия Путятина произвели в чин контр-адмирала, а персидский шах лично вручил ему орден Льва и Солнца со звездой второй степени.

По возвращении в Петербург Путятин занимался вопросами кораблестроения, часто отправляясь в дипломатические поездки в Англию, Нидерланды, Турцию, Египет и другие страны. А в 1843 году он подал на имя государя докладную записку об организации экспедиции к восточным морским границам Китая и Японии, в которой писал:

«Благоразумно исследовать восточную нашу границу с Китаем… Доселе мы знаем только то, что на всём протяжении восточного берега нет ни одного благонадёжного порта. Залив между материком и Сахалином нам вовсе не известен. Отыскание более удобного порта в этих местах, чем Охотск… уже само по себе не есть предмет бесполезный, а потому можно было бы поручить экспедиции осмотреть и описать означенные малоизвестные берега. С плаванием судов в Охотском море не было бы несовместимым соединить и новую попытку для открытия сношения с Японией».

Одобрение императора было получено, но экспедицию отложили по причине того, что она «могла повредить кяхтинской торговле».

В 1846-ом году Путятина «пожаловали» в императорскую Свиту с награждением греческим орденом Спасителя и орденом Святого Станислава первой степени. 15 июня 1849 года контр-адмирал Свиты Путятин был произведён в генерал-адъютанты, в том же году женился на дочери английского адмирала Чарльза Ноульса. В 1851 Евфимий Путятин был произведён в чин вице-адмирала.

В следующем году императорское правительство предприняло попытку открыть дипломатические отношения с Японией. Вот тут и вспомнили план Путятина по укреплению позиций России на Тихом океане.

Началась спешная подготовка к экспедиции, поскольку стало известно, что с целью заключения торгового договора с Японией из Америки снаряжалась эскадра под руководством Мэттью Перри. Страна, которая бы первая прервала многовековую политику самоизоляции Японии, могла получить серьёзные торговые и политические преференции.

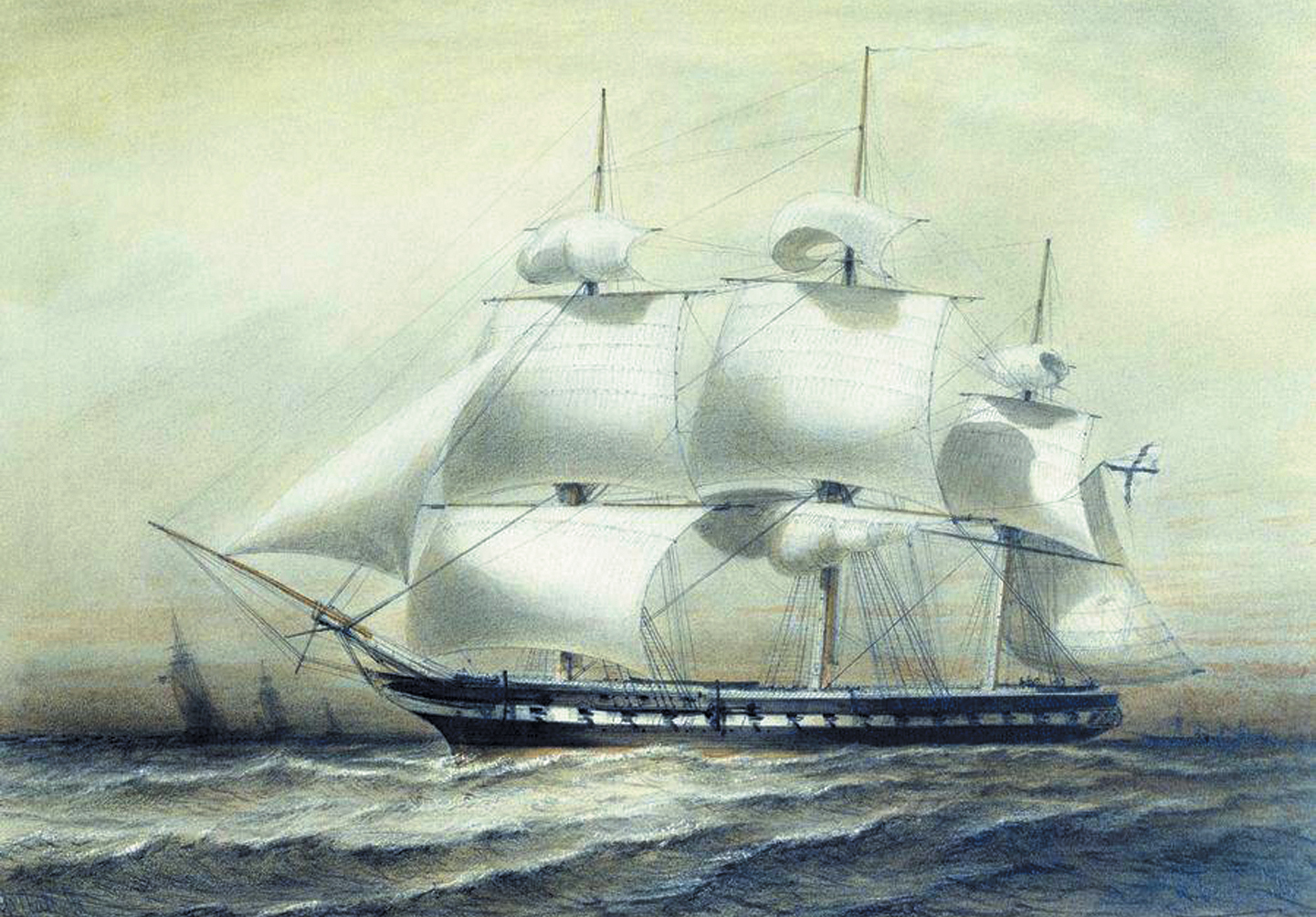

В состав экспедиции кроме Путятина вошли И. А. Гончаров (чиновник торгового ведомства, секретарь Путятина, известный русский писатель), И. А. Гошкевич (чиновник, знаток китайского и корейского языков), А. Ф. Можайский и архимандрит Аввакум (учёный-востоковед, синолог). Также среди попутчиков Путятина был известный художник-портретист Юрий Леман. Экспедиция отправилась в путь на фрегате «Паллада»[3], но через некоторое время из Петербурга был вызван другой, более надёжный 52-пушечный фрегат - «Диана».

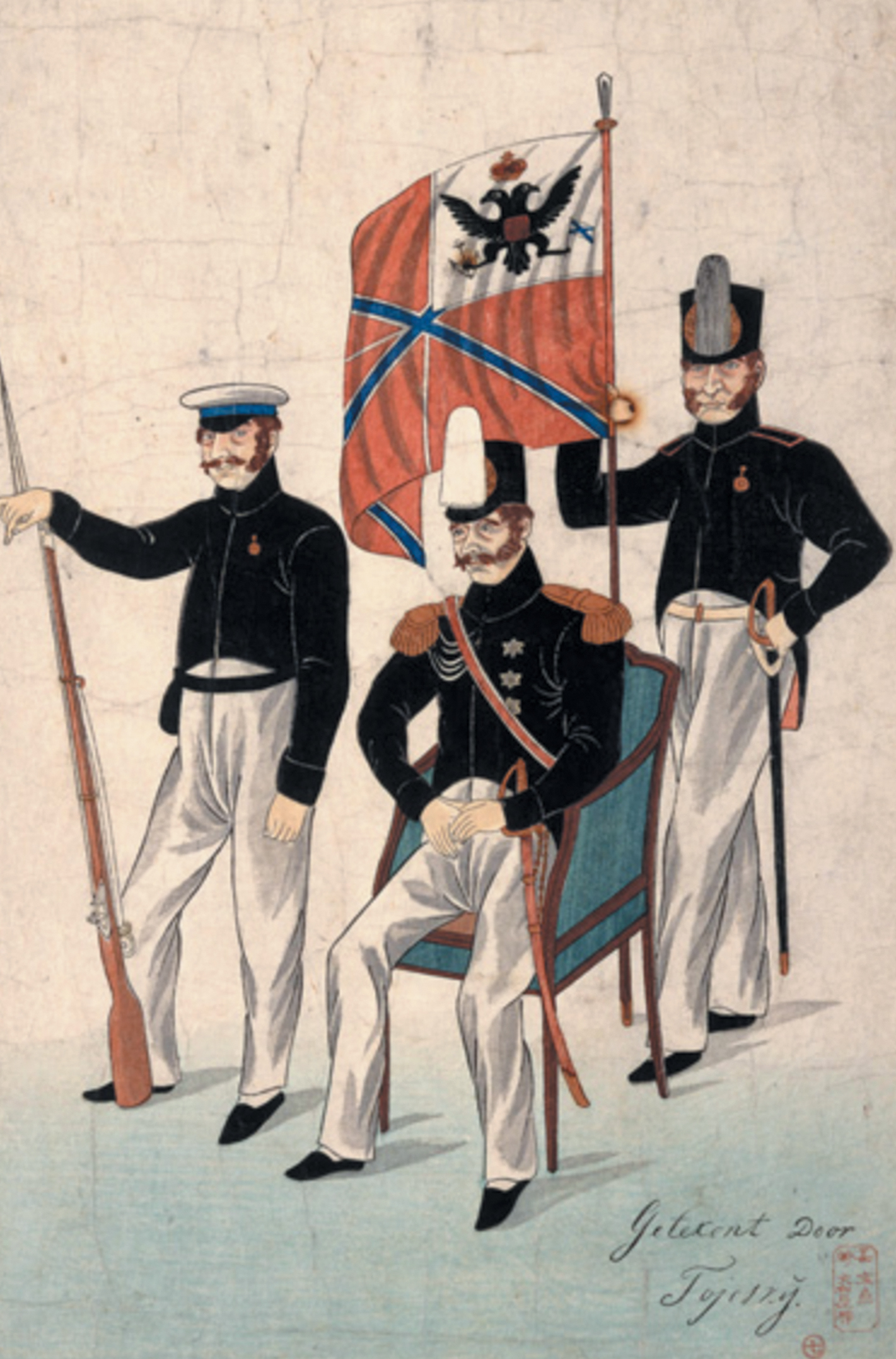

Спустя месяц после первого визита Перри, 12 августа 1853 года «Паллада» прибыла в порт Нагасаки, однако японские уполномоченные приняли письмо российского министра иностранных дел графа Нессельроде сёгуну только 9 сентября 1853 года.

Во время посещения Нагасаки Путятин продемонстрировал японским изобретателям действующий макет железной дороги и паровоза, что помогло им впоследствии создать первый японский паровоз.

\Но переговоры затягивалась, и Путятин принял решение отправиться в Манилу, а затем в Корею, по пути совершая опись восточных берегов Приморья и собирая данные для лоций. Были открыты заливы Ольги, Посьета и остров Римского-Корсакова. 11 июля 1854-го года до Дальнего Востока добрался фрегат «Диана», на котором Путятин отправился обратно в Японию продолжать переговоры, ставшие особенно актуальными из-за начала Восточной войны.

22 декабря в Симоде переговоры возобновились, но… были прерваны из-за начавшегося на следующий день землетрясения и последовавшего за ним цунами. Из тысячи домов города осталось стоять только шестьдесят. Фрегат «Диана» получил сильные повреждения и затонул, а её экипаж, потерявший трёх человек, вынужден был переселиться на берег, где организовал активную помощь местному населению. Японцы этот шаг оценили.

Экспедиция Путятина разместилась в деревне Хэда. 7 февраля 1855 года в городе Симода в храме Гёкусэндзи был подписан первый договор о дружбе и торговле между Россией и Японией, известный как Симодский трактат. Согласно Симодскому трактату между двумя странами устанавливались дипломатические отношения; для русских судов открывались порты Хакодатэ, Нагасаки и Симода, где разрешались торговые сделки в ограниченных размерах и под присмотром японских чиновников; в одном из портов назначался российский консул, а также устанавливались границы: Японии отходила часть Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи. Сахалин объявлялся неразделённой демилитаризованной зоной[4].

Кстати, по просьбе Путятина его людям японцы выдали все необходимые материалы и предоставили нужное количество рабочих для строительства нового корабля – шхуны «Хэда», которая стала первым парусным судном европейской конструкции, построенным в Японии. Строительство было закончено 14 апреля 1855-го года, и после известного договора с Японией, Путятин отправился домой. Его заслуги перед Россией были отмечены орденом Белого Орла, «монаршим благоволением», а также возведением в графское достоинство, передаваемое по наследству[5]. Кроме того, Евфимий Васильевич стал почётным членом Российской академии наук.

Пробыв недолгое время начштабом генерал-губернатора Кронштадта, Путятин в 1856-1857 годах занимал должность российского военно-морского агента в Лондоне и Париже.

В 1857 году Путятин был отправлен во главе дипломатической миссии в Китай с целью заключения торгового договора, а также получения свободных прав на въезд гражданам Российской империи. Приготовления проходили в строгой секретности и величайшей спешке. По этому вопросу министр иностранных дел Александр Горчаков писал Николаю Муравьёву: «Цель отправления Путятина сохраняема должна быть в тайне величайшей, а потому поводом его поездки избраны следующие поручения: исследование берегов Восточной Сибири и поиск мест для нового порта».

1 июня 1858 года комиссаром России в Китае Е. В. Путятиным и полномочным представителем китайской стороны Хуа Шанем был подписан Тяньцзиньский русско-китайский трактат. Он состоял из 12 статей и расширял политические и торговые права России в Китае, предусматривал определить не установленную до этого времени часть границы между Россией и Китаем.

Предусматривалось создать ответственные группы исследователей, которые бы изучили ситуацию на месте и договорились о линии границы. В этом документе сказано:

«По назначении границ сделаны будут подробное описание и карты смежных пространств, которые и послужат обоим правительствам на будущее время бесспорными документами о границах».

Поскольку заключённый в мае того же года Айгунский договор не разграничил земли от Уссури до моря, правительство России направило в Пекин для дальнейших переговоров особую миссию во главе с графом Н. П. Игнатьевым.

После выполнения миссии в Китае Путятин на фрегате «Аскольд» отправился в Японию, где 7 августа 1858-го года при его непосредственном участии в Эдо был подписан русско-японский торговый договор, действовавший вплоть до 1895 года. В соответствии с новым документом России было дано разрешение иметь постоянного дипломатического представителя при дворе сёгуна с правом свободного перемещения по территории этой страны. Помимо Нагасаки и Хакодате для захода русских кораблей теперь были открыты ещё несколько удобных портов в районе Канагавы и Хонсю. Также дипломату удалось добиться разрешения иметь русских консулов во всех открытых для России портах и открытия в Японии православной церкви.

За высокие достижения в переговорном процессе по возвращении в Петербург 26 августа Путятин получил орден Святого Александра Невского, чин [полного] адмирала и назначение на должность военно-морского атташе в Лондоне, где прослужил до 1861-го года. Российское географическое общество избрало его своим почётным членом.

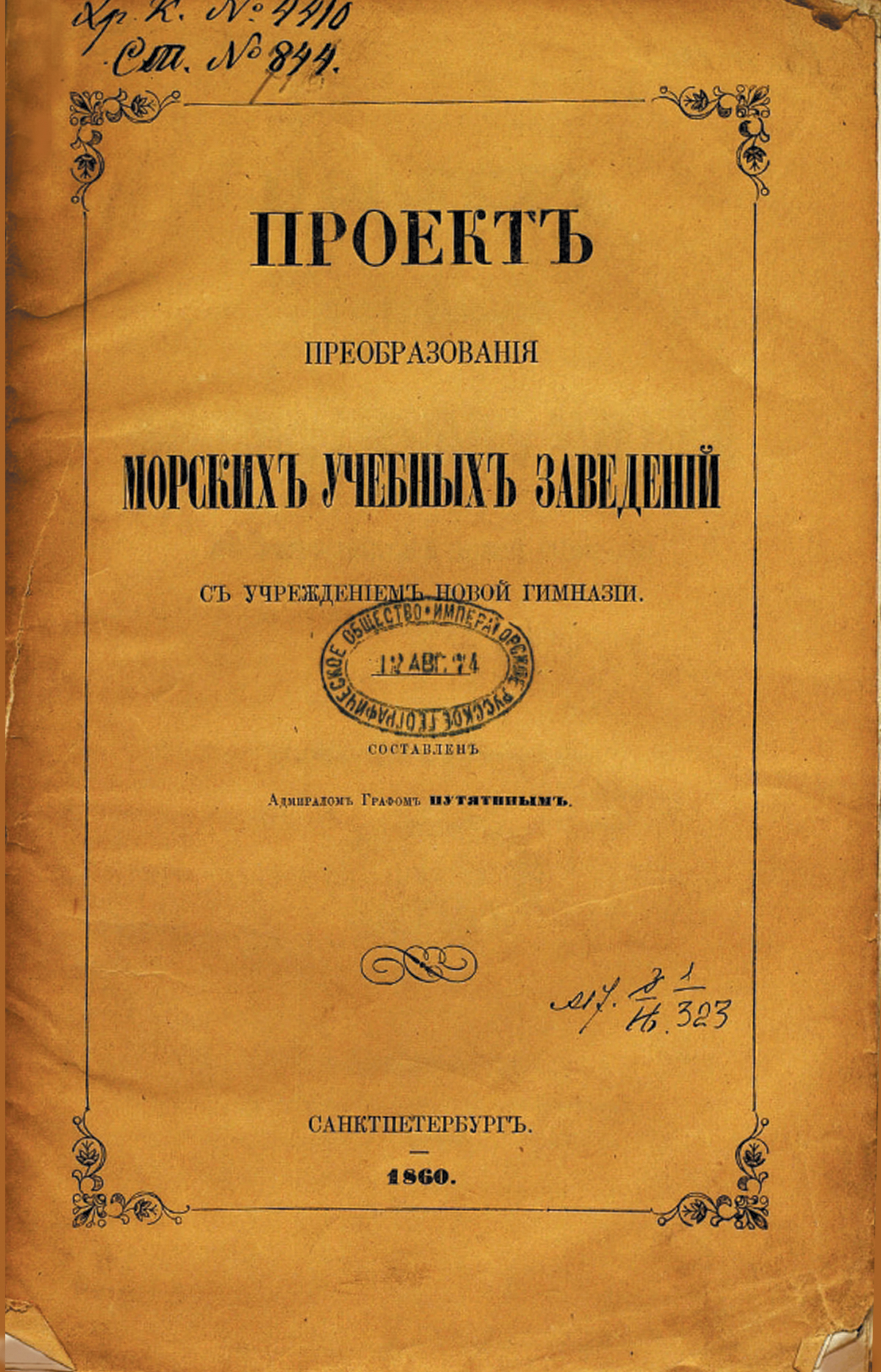

За границей Путятин всерьёз заинтересовался вопросами образования и опубликовал книгу «Проект преобразования морских учебных заведений, с учреждением новой гимназии». Мысли, изложенные в труде, сочли здравыми и прогрессивными, в результате 2 июля 1861-го года последовало назначение Евфимия Васильевича на должность министра народного просвещения.

Им был осуществлён ряд реформ в области высшего образования: были введены матрикулы (зачётные книжки), обязательное посещение лекций и плата за обучение. Последние два нововведения особенно больно ударили по разночинной молодёжи. Путятин, будучи очень религиозным человеком, решил полностью перевести начальное образование в сферу деятельности церкви. По его указу вводились специальные двухгодичные курсы для преподавателей начальной школы, куда могли поступать только выпускники духовных семинарий. Также большой резонанс получил циркуляр от 21 июля 1861 года, которым запрещались любые студенческие собрания. Эти и другие нововведения спровоцировали беспорядки среди студентов, которые узнали о них в начале учебного года: в Петербурге и Казани произошли столкновения с полицией. Также Путятину не удалось ввести в российских университетах преподавание японского языка, о необходимости изучения которого министр образования несколько раз докладывал царю. Беспорядки вынудили царское правительство 22 сентября закрыть Петербургский университет, что лишь увеличило волнения среди молодёжи.

Путятин понял, что не справляется с ситуацией и 25 декабря 1861 года подал в отставку.

Но вот что характерно. Некоторые из проведенных им реформ, взятые по отдельности, выглядят достаточно разумными и обоснованными. Однако образование не та сфера, где уместны военные порядки. Потому и реформы следовало проводить неспешно, последовательно и, разумеется, не в таком объёме за такой короткий срок. Стройная теория, изложенная на бумаге, не выдержала испытания практикой, а флотоводец и дипломат оказался плохим министром просвещения.

Впрочем, учитывая его заслуги, никаких санкций в отношении Путятина не последовало. Он был назначен членом Государственного совета, в котором помимо необременительных обязанностей занимал почётные должности в различных комиссиях и обществах.

В 1872-ом году Евфимий Васильевич стал полным кавалером ордена Святого Владимира, а вскоре японское правительство удостоило его, как одного из первых иностранных граждан, своей почётной награды – ордена Восходящего Солнца первой степени.

В 1877 году в связи с пятидесятилетием Наваринского сражения Путятину была назначена ветеранская пенсия в 171 руб. 42 коп. 15 мая 1883 года получил высшую российскую награду – орден Святого Андрея Первозванного.

После смерти супруги 18 декабря 1879 года уехал из России в Париж, где и скончался 28 октября 1883 года от «прилива крови к мозгу, вследствие ран, полученных обжигом».

В честь признания заслуг адмирала и дипломата, именем Путятина был назван мыс на берегу Берингова моря и остров, находящийся в заливе Петра Великого. Имя морехода и дипломата носили два корабля морского флота на Дальнем Востоке, а помимо бюста Путятину в Новоалександровске, памятники ему были установлены в городах Фудзи (остров Хонсю), Хэде и Симоде. В Кронштадте есть стела, посвящённая походу «Дианы», с надписями на русском и японском языках. Наконец, советский писатель Николай Задорнов событиям, связанным с подписанием Симодского трактата, посвятил серию исторических романов «Цунами», «Симода» и «Хэда», образующих цикл «Чёрные корабли с Севера».

[1] Программа вступительных экзаменов в Морской кадетский корпус состояла из девяти предметов: Закон Божий; русский, французский и английский языки; история; география; арифметика; начала алгебры и геометрии. При приёме по состязательному экзамену преимущество предоставлялось детям военных чинов Морского ведомства. Окончившие полный теоретический и практический курс гардемарины (так назывались воспитанники старшего класса) осенью производились в мичманы. С 1894 года право поступления предоставлялось исключительно детям офицеров флота и потомственным дворянам.

[2] Будущим адмиралом и героем обороны Севастополя.

[3] Интересный факт. Из двадцати двух гардемаринов и офицеров «Паллады» десять вышли в отставку в адмиральских чинах, пятеро состояли в звании генерал-адъютантов, а трое стали министрами.

[4] Сегодня на Симодский трактат ссылается Японское правительство в нерешённом вопросе о территориальной принадлежности Курильских островов.

[5] Герб Евфимия Васильевича изображал русского офицера и японского солдата. В своих руках они держали щит, под которым на ленте был написан девиз: «Не Нам, а имени Твоему».