- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Ожерелок из Богоявленского монастыря и сокровища древнего Лукоморья (Записки хранителя)

Ожерелок из Богоявленского монастыря и сокровища древнего Лукоморья (Записки хранителя)

Екатерина Святицкая (Музей Москвы) 30.09.2025

Екатерина Святицкая (Музей Москвы) 30.09.2025

Ожерелок из Богоявленского монастыря и сокровища древнего Лукоморья

(Записки хранителя)

В 1987 году Л. А. Беляев проводил археологические исследования нижнего этажа Богоявленского храма в Китай-городе. Сейчас мы видим церковь, построенную в 90-х годах XVII столетия, но ей предшествовали каменные храмы первой трети XVII века, конца XIII – начала XIV веков. Вероятнее всего, каменным соборам предшествовала самая ранняя деревянная церковь, сгоревшая в XIII веке. Ниже слоя сгубившего первоначальный храм пожара археологи выявили уровень некрополя, связанного с этой церковью. Каменные надгробные плиты также несут на себе следы пожара. Древнее кладбище находилось под «Четвериком» - центральной частью дошедшего до наших дней собора. Погребения были очень неглубокими, ямы не превышали 60-80 см в глубину. По остаткам деревянного тлена удалось установить, что гробы из тонких досок имели более широкое изголовье, иногда домовину оборачивали берестой. В одном из захоронений и был найден фрагмент ожерелка – деталь ворота одежды. Византийская ткань на прокладке из бересты, была расшита золотной нитью. Ожерелок был передан во ВНИИР для анализа и восстановления рисунка ткани. Эта работа была выполнена Аллой Константиновной Ёлкиной. Было установлено, что плетёно-крещатый орнамент точно повторял по узору и технике узор одежды половецкого хана, захороненного в Чингульском кургане (эти фрагменты также исследовала А. К. Ёлкина). Известно, что подобные материи изготавливались в Константинополе до разгрома его крестоносцами в 1204 году.

Чингульский курган – это богатейшее погребение знатного половца, похороненного в Лукоморье. Да, Лукоморье – не только место проживания сказочных героев Пушкина, а и реальная историческая территория между нижним течением Днепра и Азовским морем (излучина и Лукоморье, чувствуете созвучье?), в которую входит и современное Запорожье, – знаменитые половецкие степи средневековья. В 1981 году здесь был раскопан уникальный курган, вероятно, одно из последних таких масштабных погребальных сооружений. Половцы, наши друзья-враги, роднившиеся со многими русскими князьями через браки, и часто становившиеся соперниками, в XIII веке были «поглощены» монголами.

Вот что рассказали об исследовании Чингульского кургана и его находках археологи и реставраторы.

А. К. Ёлкина, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института реставрации, о текстиле из Чингульского кургана:

«... Как реставратор древнего текстиля, выскажусь только о той части находки, которой мне приходится заниматься. В погребении знатного воина археологи обнаружили остатки богатейших одежд. Кафтан, в который был облачён знатный воин, стоит того, чтобы описать его в подробностях. Ткань кафтана и драгоценное шитье сохранились настолько, что позволяют сделать реконструкцию этого наряда. Пряденое золото трёх видов, цветные шелка, позолоченные серебряные бляхи со вставками из самоцветов, златотканые ленты с узорами, мелкий жемчуг, драгоценная меховая опушка – всё это нашито на малиновый шёлк. Широкая полоса шитого золотом узора шла от ворота до низу подола, украшала плечи и обшлага. Узор состоял из двух рядов клеток, в каждой вышит золотой кружок (диаметром 5 см), обнизанный жемчугом, в котором помещена головка ангела, тоже вынизанная по контуру жемчугом, и с жемчужинкой – в диадеме. Лики ангелов выполнены цветным шёлком, волосы – нитями пряденого золота потолще. Перекрестья узора оформлены специально изготовленными мелкими бляшками из позолоченного серебра. И, наконец, по краю полосы узор обрамлен полусферическими бляшками. Контуры орнамента обведены пряденым золотом, скрученным спиралью. (Эти лопнувшие спирали, подобно золотой паутине, опутали остатки одежды.). Кафтан был распашным и отрезным по талии. Около трёх метров подола из малинового шелка было собрано в поясе мелкой гофрировкой, а сверху прикрыто неширокой златотканой византийской лентой с плетёным узором. При анализе красителей обнаружилось, что золотное шитьё было исполнено сначала отдельно на шёлке индигового цвета, а затем нашито на красный кафтан. Низ кафтана обшит богатой златотканой лентой с узором «древа жизни» в форме пятисвечника. Ворот, полы кафтана, поручи (опястья) для стягивания широких рукавов и шапочку украшали пояски из позолоченных бляшек со вставками из самоцветов. На шапочке и вороте – вставки квадратные, на груди и рукавах – в форме шариков.

Судя по обилию украшений, это была верхняя парадная одежда, опоясывавшаяся поясом, на котором висело оружие. Пояс – узкий ремешок, сотканный особым образом из шёлка и украшенный золочеными серебряными бляшками, находился тут же в погребении и был расстёгнут.

Под доспехами, железным золочёным шлемом и кольчугой, которая спеклась в единый ком, обнаружились остатки других одежд. Они также украшены золотным шитьём, и, судя по узорам, здесь лежало три или четыре красных шёлковых кафтана, разных размеров и по-разному украшенных. Особое внимание привлекают фрагменты одного из кафтанов, где шитьё чудом сохранилось в первозданном виде. При расчистке сначала был увиден только уже знакомый узор византийского орнамента – два симметричных завитка, но затем оказалось, что в него очень ловко «вписаны» ноги и нижняя часть одежды какого-то персонажа. Справа, чуть повыше, удалось опознать часть золотого крыла – это фигура архангела. Слева от него, у самых ног, вышита маленькая человеческая фигурка в обрамлении греческой надписи, буквы которой обнизаны мелким жемчугом. Эта фигурка вышита впритык к линии бляшек, идущей по середине груди.

Судя по размеру сохранившейся части кафтана, фигура архангела в рост занимала всю левую часть груди – от плеча до пояса. Вероятно, несохранившуюся правую половину кафтана украшала парная ей фигура, как это известно по иконографии: если слева помещался архангел Гавриил, то справа – Михаил. Лицевые вышитые изображения обычно помещались только на облачениях священников. Здесь же было совершенно очевидно – по форме отделки и материалам, что это византийские парадные придворные наряды. Под военными доспехами были остатки ещё двух кафтанов меньших размеров и одного лёгкого шёлкового кафтана. И, наконец, совсем уж неожиданно, рядом с шёлковым кафтаном во время расчистки обнаружен совершенно уникальный фрагмент узорной китайской парчи, затканной синим и красным шёлком с растительным и геометрическим узором. Часть его удастся реконструировать. Китайскую парчу мы нашли и в другом месте: это был слежавшийся комок истлевшей ткани, и расправить ее уже невозможно. Но удостовериться, что это было несомненно китайское изделие, легко по виду золотых нитей. Дело в том, что в Китае пряли так, что золотая полоска на конце обвивала шелковую нить в зигзагообразном направлении. Византийские нити пряденого золота спрядены в Б-образном направлении и скручены очень плотной спиралью.

В ногах воина рядом с расшитым позолоченными бляхами поясом лежал ещё один бесформенный матерчатый ком. Это были остатки ещё одного кафтана, от которого сохранилась только отделка подола – златотканая лента в ладонь шириной. Золотой фон заткан сине-красными узорами: в пяти разных трактовках «древо жизни», парные сирины – птицы с человечьими головами, распластанный орёл в восьмиугольном картуше, овны и лилии – крины, павлины, олень и всадник на коне (святой Георгий?). Всё это выткано на трёхметровой ленте, окаймлявшей подол, и узор ни разу не повторился.

Узоры шитья, материалы, техника исполнения – всё в этих находках утверждает в мысли, что ткани происходят из Византии. На редкость богатый набор константинопольской «текстильной галантереи»: златотканые ленты любой ширины, от совсем узких, в полсантиметра, до невиданных прежде – широких, в десять сантиметров, с разнообразнейшими узорами.

О златотканых византийских лентах приходится говорить особо, так как эти изделия являются датирующими материалами. Известно, что после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году их перестали производить. Не вызывает сомнения, что все кафтаны из Чингульского могильника происходят из Константинополя.

Малиновые шелковые одежды, шитые золотом, – это придворные византийские костюмы. Пользоваться драгоценным красителем – малиновым червецом — в Византии могли люди царского рода и приближенные к ним. Золото в наряде символизировало власть. А тематика символов и лицевых изображений на одеждах соответствовала государственной религии «христианнейших государей» Византии».

Археологи В. Отрощенко, Ю. Рассамакин об археологических работах и сделанных научных выводах:

«Длительная работа с курганными памятниками позволила нам, в конце концов, установить известную закономерность в размещении степных пирамид. А предварительные расчеты привели к предположению, что на краю степного плато, возвышающегося над правым берегом Молочной, должны располагаться древнейшие курганы эпохи энеолита и раннего бронзового века. Но, помимо наших расчётов, существовало ещё описание Скифии, сделанное Геродотом в V веке до новой эры. Вот что он пишет: «Известно, что Борисфен течёт с севера до Герра на 40 дней пути», «… река Герр отделяется от Борисфена в том месте, до которого эта последняя река известна». «Гробницы царей находятся в Геррах, до которых Борисфен судоходен».

Вот куда мы попали – река Герр, нынешняя Молочная, гробницы царей. Правда, найти эти гробницы никому еще не удалось, но шальная мысль «А вдруг!» иногда приходила в голову. Сезон 1981 года, первый на Молочной, должен был рассеять сомнения и, кто знает, может быть, принести успех.

У впадения реки Чингул в Молочную возвышался мощный курган. Вот здесь-то и уместно сообщить некоторые данные о половцах, ибо курган этот был половецким – насыпь насыщена обломками амфор XII-XIII веков. Пленение князя Игоря Святославича – лишь эпизод в их короткой и бурной истории, имеющей строго очерченные временные границы. Половцы, они же команы, они же кипчаки, пришли в Европу в середине XI века новой эры из степей Казахстана, потеснили обитавших здесь печенегов и тюрков и обосновались в степях между Днепром и Волгой. Это была Половецкая земля, или Дешт-и-Кипчак, как её именуют восточные авторы. Сложные отношения степняков с Русью можно выразить одним понятием – враги-союзники. Формировавшаяся половецкая государственность была уничтожена к середине XIII века татаро-монголами.

Половцы строили курганы последними. После них больше уже никто курганов не возводил. За сравнительно короткий срок половцы буквально преобразили степь не только тем, что «заставили» ее курганами. Они ещё и украсили её десятками тысяч монументальных каменных изваяний. Тут нашли продолжение традиции более древних племен и народов, населяющих степи Юго-Восточной Европы, в частности скифов. Это подтвердили и раскопки на реке Молочной.

Кряжистый курган шестиметровой высоты, поднимавшийся над широкой благодатной долиной, был, что называется, «гвоздем сезона». Столь больших сооружений Запорожская экспедиция не исследовала с 1972 года. И вот – первая бульдозерная траншея рассекла толщу кургана до основания.

Половецкую насыпь сооружали долго. В центре рыли яму, а по краям, внутри рва, уже возводили насыпь, имевшую первоначально вид вала с проходами к яме против каждого перерыва рва. Пять лошадей со сбруёй и сёдлами, отделанными серебряными с позолотой украшениями, были уложены вокруг ямы и прикрыты слоем глины и чернозема. Уже в яму на уступ (заплечики) положили до десятка разрубленных туш баранов.

Все описанные выше наблюдения и открытия, казалось, предваряли непосредственную встречу с ханом. Такие огромные ямы обычно сооружали для умерших царей. Однако не покидала мысль, что сама могила ограблена. Дело в том, что по вертикали насыпь кургана прорезала «дудка» плотного чернозёма, уходившая в створ ямы. Это значило, что насыпь была разрыта и в таком виде брошена. Долгие годы эта оспина зияла на поверхности насыпи, постепенно заплывав. Дожди многих веков отложили свои намывы на самом дне ямы и даже, как мы потом увидели, в черепной коробке погребенного. На что можно было рассчитывать?

Но вопреки всему захоронение оказалось нетронутым. Поразительная удача! Сейчас уже можно предположить, что грабителей, очевидно, кто-то спугнул, когда они были в полуметре от цели, и вновь по какой-то причине они не вернулись, а оставленная ими яма «удостоверяла» факт ограбления для последующих поколений подобных добытчиков.

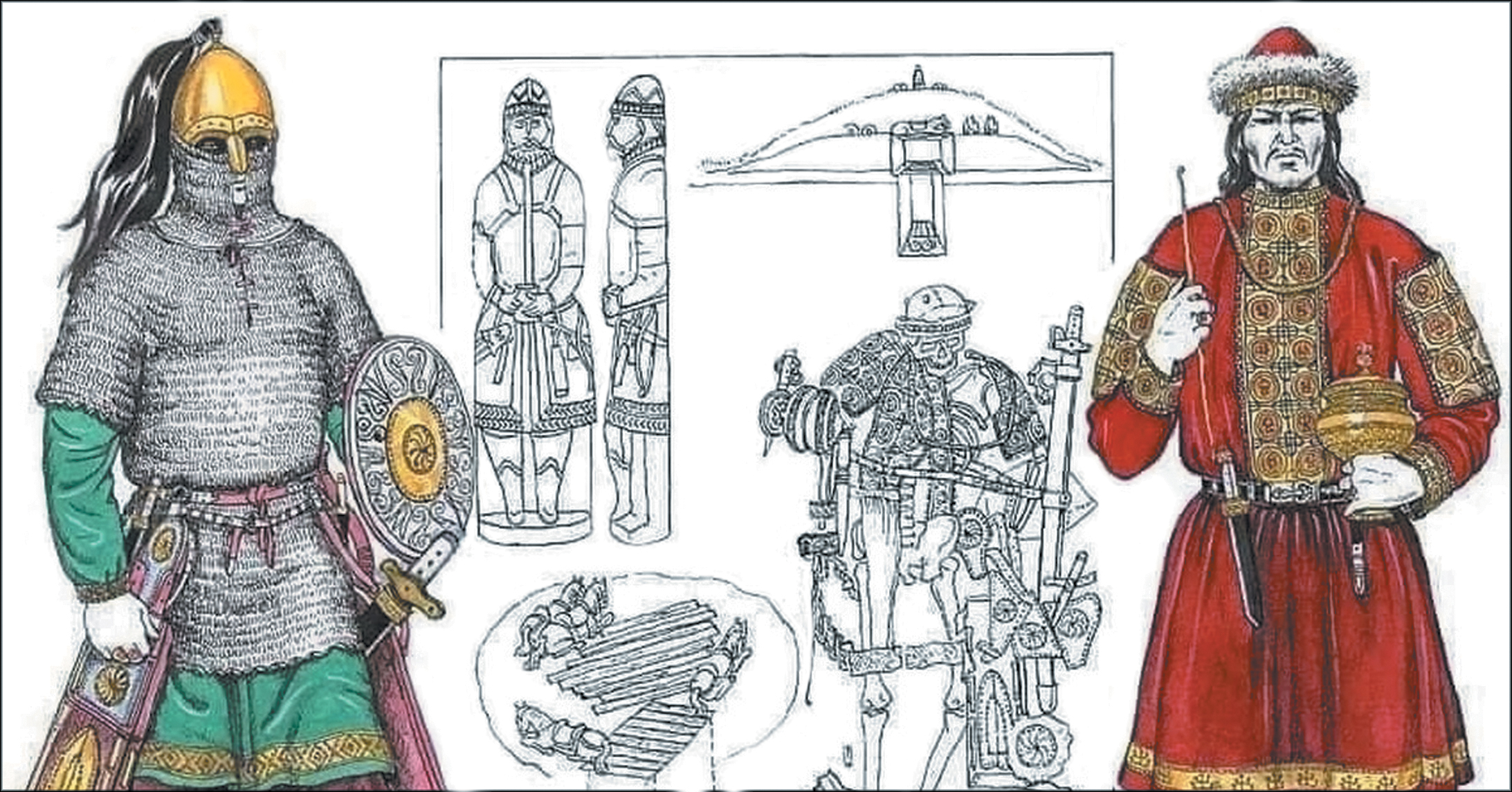

9 сентября мы вступили в «чрево» кургана, в большую прямоугольную яму. На самом дне её был помещен деревянный саркофаг размером 2,5X11 метра. В восточной части – две круглодонные рифлёные амфоры, поливной кувшин и белоглиняная ваза, украшенная голубым узором. Саркофаг сделан из отдельных широких досок, скрепленных одна с другой железными скобами, и закрыт на четыре цилиндрических замка. Когда доски сняли, ослепил блеск золота – умерший им был буквально усыпан. Рядом лежала свёрнутая кольчуга, «злащенный» железный шлем с полумаской и кольчужной бармицей, щит, колчан и налучье, украшенные массивными фигурными бляхами с витыми конусами, длинная (1,3 метра) сабля и поясная серебряная с позолотой чаша у эфеса.

В колчане лежали три стрелы с орнаментированными древками и сохранившимся оперением. Рядом помещался ножик для правки стрел. Справа у плеча стояла великолепная металлическая курильница на высоком поддоне. Под ней – нож и кинжал, костяные рукояти которых украшены узорчатыми серебряными колпачками с изображением хищных птиц. Слева лежали военные доспехи и вооружение, а справа – аксессуары верховного жреца (курильница и ножи). Мужчина зрелого возраста лежал на спине головой на запад. На нём была матерчатая шапочка, украшенная серебряными бляшками, инкрустированными янтарем. А на темени под шапочкой зияла аккуратная пятигранная дыра… Шлем, надетый на голову, был целёхонек. Что тут поднялось! Сколько мнений и толков! Сколько догадок! Усугублялся интерес ещё тем, что отверстие в черепе скорее было похоже на трепанацию.

Погребённый человек был одет в шёлковый кафтан, сверкающий тысячами мелких золотых бляшек, нашитых между златоткаными медальонами. Кафтан ещё украшен золотистым бисером и «косицами» из сплетенных золотых нитей, а по низу обшит орнаментированными парчовыми лентами. Второй кафтан, не уступающий роскошью первому, и третий, тоже богатейший, обшитый золотыми пластинками, были сложены и лежали в ногах у погребённого. Одежду дополняли три парчовых пояса, украшенные серебряными пластинами и пряжками с рельефными изображениями льва и птицы сирин.

На груди покоилась толстая цепь, сплетённая из тонких электровых (сплав серебра с золотом) проволочек. На безымянном пальце каждой руки было надето по золотому перстню с камнем. В левую руку хана вложили распрямленную витую гривну из высокопробного золота – символ власти, а стопы ног спутали тонкой золотой цепочкой полуметровой длины. Возможно, цепочка завязывала несохранившуюся ткань, в которую завернули умершего. Таков беглый перечень основных находок. Многие из них достойны самого пристального изучения и внимания, но это – дело будущего. Наша сегодняшняя задача сводится к рассказу об открытии.

А открытие это сразу поднимает множество вопросов, главные из которых – кто и когда был погребён в этом кургане.

XII-XIII века – предварительная датировка, произведенная в результате изучения насыпи, слишком расплывчата и нуждается в конкретизации. М. В. Горелик, специалист по средневековым доспехам кочевников, обратил наше внимание на серебряные поясные пряжки, выполненные в готическом стиле, возможно в Италии. Готический стиль в западноевропейском искусстве утверждается со второй половины XII века. Вернее всего, в степь попали отнюдь не первые образцы искусства этого стиля. С другой стороны – трудно представить себе возведение столь сложного, трудоемкого и величественного сооружения в условиях татаро-монгольского ига. Вывод: последнее десятилетие XII и первые три с небольшим десятилетия XIII века, эти сорок – пятьдесят лет, представляются наиболее подходящими для создания Чингульского кургана.

Второй вопрос – кто погребён здесь. Летописная река Сутин (Молочная) текла по территории Лукоморского племенного объединения половцев. Среди лукоморских ханов конца XII века наиболее известны Тоглый, Акуш и Кобяк. Последний был пленен и убит в Киеве в 1184 году и потому отпадает. Тоглый – наиболее деятельный и активный среди них – прославился походом на Византию. В 1193 году он вместе с другими ханами заключил мир с древнерусскими князьями. Заманчиво увидеть в хане Чингульского кургана Тоглыя.

Но есть и другие «претенденты». В конце XII века хан донецких половцев Кончак предпринимал попытки объединить разрозненные половецкие орды и создать крупное государственное образование в степи. Его политику продолжал сын Юрий – «больший всих половец» по характеристике летописи. Его, очевидно, также следует ввести в список «кандидатов». И тогда погребение хана не на Донце, а у Лукоморья на легендарной реке Герр, само по себе являлось бы следствием государственной политики великого хана».