- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Исторические события февраля: Первые ВУЗы России

Исторические события февраля: Первые ВУЗы России

- 11.02.2025

- 11.02.2025

Первые ВУЗы России

В ряде источников значится, что Московский университет, учреждение которого стало возможным благодаря деятельности выдающегося учёного-энциклопедиста, русского академика Михаила Васильевича Ломоносова, был в России первым. Очень ёмко и поэтично это подчеркнул А. С. Пушкин: «Ломоносов был великий человек. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

Но что имел в виду великий поэт, употребляя выражение «первый университет»? Ведь университет у России уже на тот момент был. Впрочем, как и другие высшие учебные заведения. Давайте разбираться.

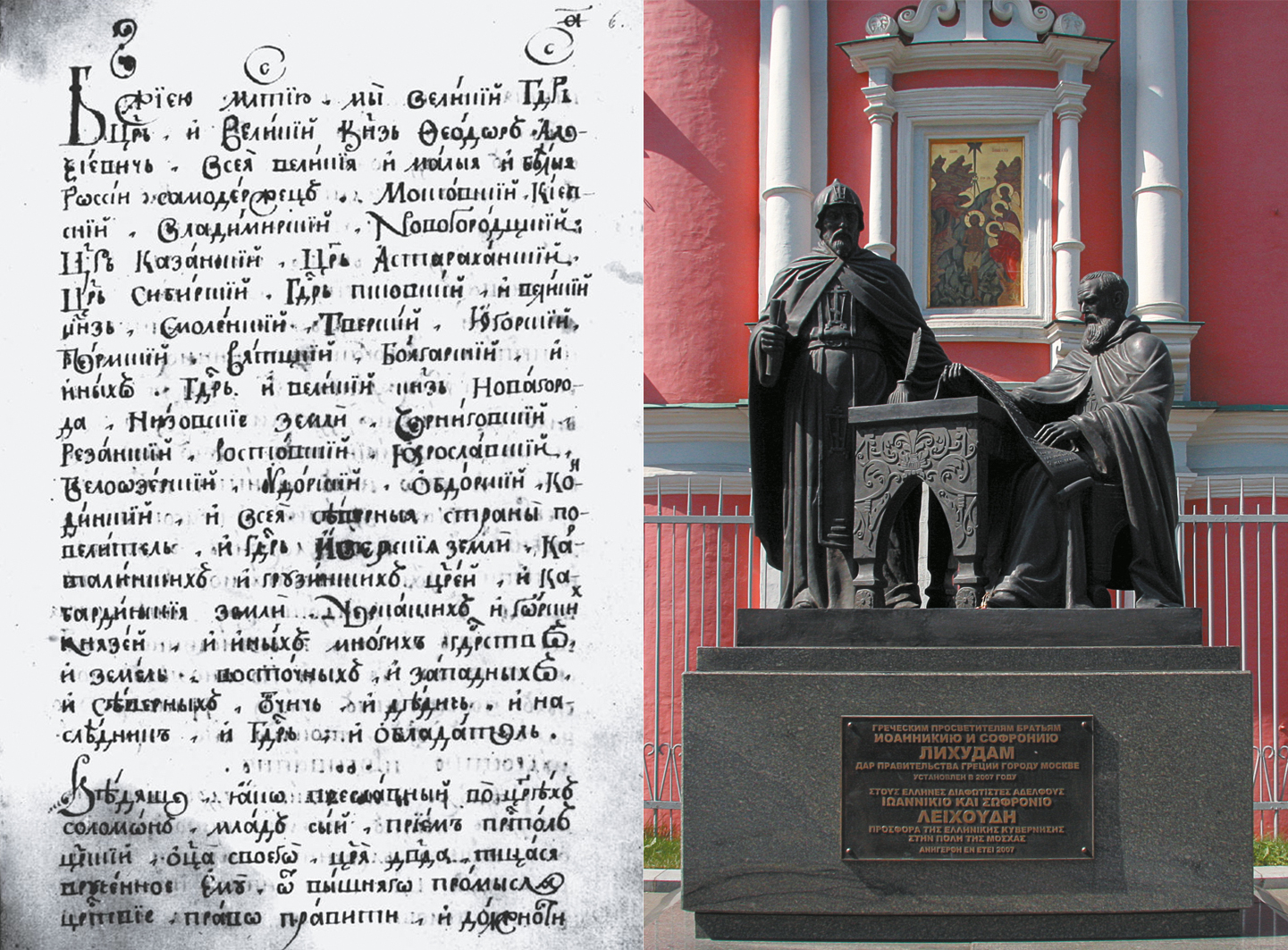

Итак, если придерживаться хронологии, то первой в списке высших учебных заведений будет московская Славяно-греко-латинская академия, открытая в 1678 году по инициативе Симеона Полоцкого, выдающегося богослова и поэта, просветителя XVII века, учителя царских детей. Академия создавалась с целью подготовки образованных людей для нужд России, причём не только для Церкви, как это обычно было принято, но и для всего государства. В ней могли учиться наряду с детьми аристократов, государственных и церковных чиновников, дети торговцев и даже холопов, то есть академия была сформирована как всесословное высшее образовательное учреждение. Первыми руководителями академии и до 1694 года её единственными учителями стали учёные греки-монахи - братья Иоанникий и Софроний Лихуды. С 1682 года академия обрела статус равный статусам западноевропейских университетов, а с 1701 - статус государственной академии.

Обучение в академии было рассчитано на 12 лет[1] и велось круглый год. В низших классах шло обучение славянскому и латинскому языкам, арифметике, истории, географии, катехизису. В средних классах студенты продолжали учить латинский язык, осваивали стихосложение, литературное сочинение, красноречие и богословие. Отдельный предмет в Академии составляла поэзия. Поскольку преподавание велось на греческом и латинском языках, учащиеся уже через три года свободно на них говорили. А со временем большое внимание в академии стали уделять изучению современных иностранных языков.

Академия готовила переводчиков, работников типографий (справщиков), священнослужителей, высших государственных руководителей и дипломатов, преподавателей и профессоров, причём не только для России, но и для других славянских стран. Кстати, допускалось прерывание обучения, для того чтобы продолжить образование в более специализированных учебных заведениях, ну или когда у государства возникала острая нужда в грамотных и образованных людях, которых всегда не хватало.

С появлением в России университетов, дающих полноценное светское образование, академия к концу XVIII века превратилась в высшую богословскую школу, которая занималась подготовкой лиц духовного звания и обеспечивала всестороннее образование для православной молодёжи.

Во время Отечественной войны 1812 года Заиконоспасский монастырь, в котором размещалась академия, был подожжён французами и сильно пострадал от нашествия Наполеона. Учёба в повреждённых зданиях стала небезопасной, и в 1814 году Славяно-греко-латинская академия решением Святейшего Синода была преобразована в Московскую Духовную академию и переведена из Москвы в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, прекратив, таким образом, своё существование.

Тем не менее, со своей задачей первый российский ВУЗ прекрасно справился, а её основание послужило развитию и становлению науки и образования во всей России, сыграв при этом значимую роль в становлении Академии Наук и Московского университета.

Второе место по праву займёт Киево-Могилянская академия, получившая свой статус в 1694 году. Основана она была митрополитом Петром Могилой в 1631 году по образцу и Учебному уставу ордена иезуитов (с определёнными изменениями и упрощениями) и называлась изначально Киево-Могилянской коллегией[2]. Базой для её создания стало объединение православной школы Киевского православного братства[3] и униатской школы при Киевской лавре.

Курс обучения в коллегии, также как и в Славяно-греко-латинской академии, был рассчитан на 12 лет и отличался лишь некоторыми деталями. В частности, преподавание велось на латинском языке (кроме первых двух лет), но в программу входило изучение церковнославянского языка, а с 1755 года и русского.

Несмотря на заимствованную систему образования, студенты воспитывались в православном духе, а многие её выпускники становились учителями в московской Славяно-греко-латинской академии, петербургской Александро-Невской семинарии и Казанской семинарии.

Созданная в Речи Посполитой, Киево-Могилянская коллегия в 1654 году вошла в состав Русского царства и обрела статус академии, который был подтверждён в грамотах русских царей - Ивана V в 1694 году и Петра I в 1701 году.

С появлением в России университетов Киево-Могилянская академия утратила свою значимость в системе светского образования и в 1817 году была закрыта. В здании Киево-Могилянской академии была открыта Киевская духовная семинария, реорганизованная в 1819 году в академию, рассматривавшуюся как правопреемница Киево-Могилянской академии.

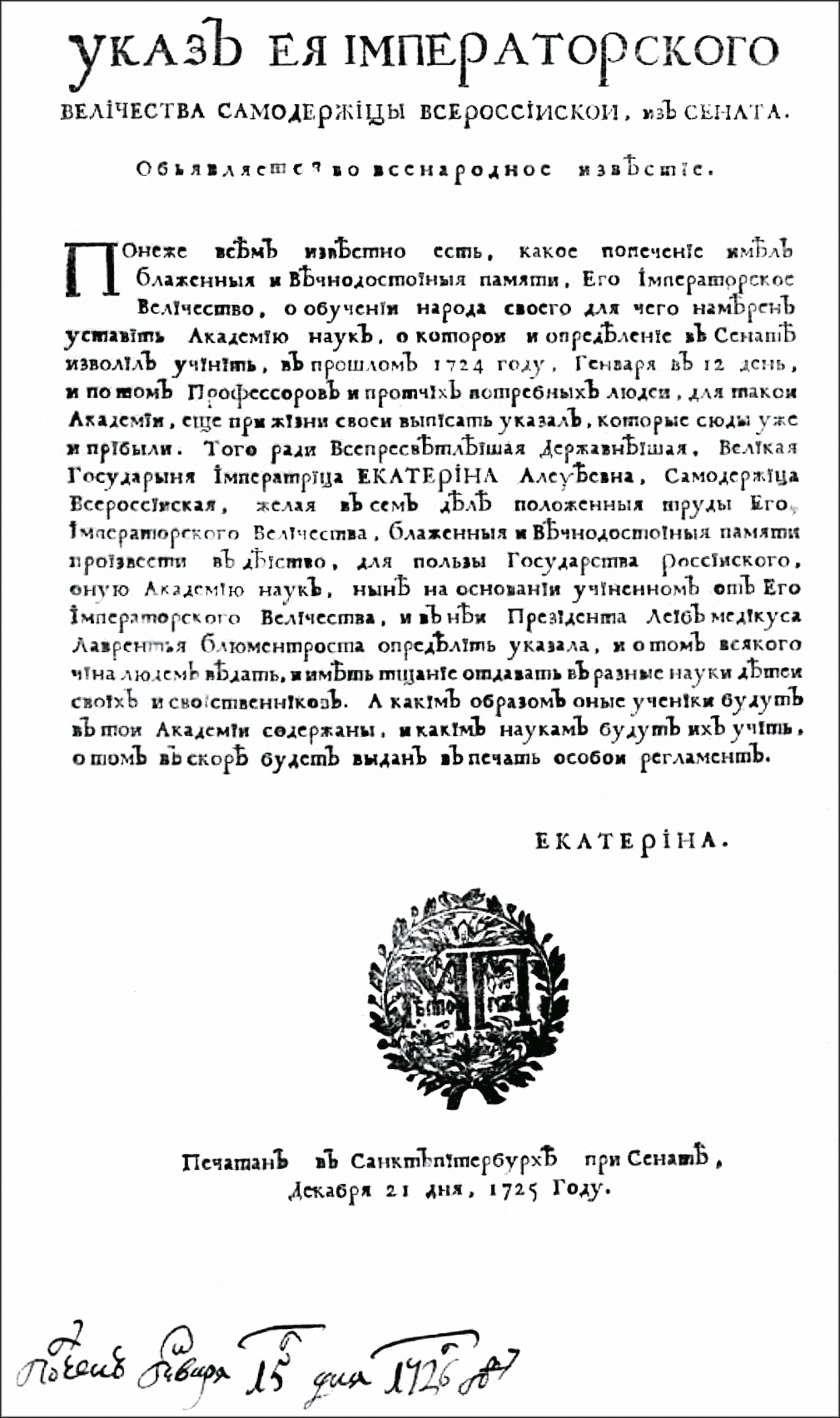

Третьим в нашем списке станет Академический университет, основанный Петром I 8 февраля 1724 года (ныне День Российской науки) при Петербургской Академии наук. Академический университет считается первым чисто светским высшим учебным заведением в Российской империи, в настоящее время его официальным преемником называют Санкт-Петербургский государственный университет.

Университет разместили в одном здании с Академической гимназией[4] на Троицком подворье, обучение в нём начали академики с января 1726 года по трём «классам»: математика, физика и «гуманиоры». Лекции читались на латинском и немецком языках, потому как все преподаватели были немцами. В самом начале на 17 профессоров приходилось восемь студентов, а в период с 1726 по1733 годы в университете обучались 38 человек. Во время правления Анны Иоанновны занятия в университете с 1732 по 1738 годы не велись.

Ситуация улучшилась в 1747 году, когда был принят новый Регламент Академии наук, в котором закреплялся статус университета и гимназии, вышедших, наконец, из состава Академии, узаконивались требования к профессорам и студентам, обосновывался принцип бесплатного обучения, действовавший со времени создания Академии. Работа и обучение стали более организованными. Полный курс обучения включал 12 предметов, которые преподавались в университете: от «латынского языка через русский» до «прав натуральных и философии практической или нравственной». С 1750 года в университете были введены экзамены, а для поощрения студентов установили 30 стипендий. По окончании университета лучшие студенты переводились в адъюнкты Академии, получали степень магистра.

В период с 1756 по 1758 годы университет возглавлял М. В. Ломоносов, который сумел реорганизовать и упорядочить учебный процесс. В этот период Михайло Васильевич именовал университет «российским», «здешним», «Санкт-Петербургским», но все его попытки преобразовать Академический университет в полноправный Петербургский университет не встретили поддержки в правительственных кругах и «Грамоту об университетских привилегиях», разработанную Ломоносовым, не подписали ни Елизавета Петровна, ни Екатерина II.

После смерти Ломоносова деятельность Академического университета постепенно угасла, и в 1770-х годах Академический университет и Академическая гимназия были объединены в «Училище Академии». Впрочем, княгиня Е. Р. Дашкова, возглавлявшая в то время Петербургскую Академию наук, сохранила в стенах училища университетский курс.

При всём при этом Академический университет воспитал многих крупных учёных, и фактически все русские академики ХVIII века получили образование именно в нём.

Ну и, наконец, Московский университет, который, как уже упоминалось ранее, обязан своим появлением на свет М. В. Ломоносову. Впрочем, будет несправедливым умолчать о роли русского государственного деятеля и мецената, фаворита императрицы Елизаветы Петровны - Ивана Ивановича Шувалова. Именно Шувалов, покровительствовавший Ломоносову (и не только ему), сумел убедить императрицу в важности для государства создания Московского университета. Сразу после открытия университета[5] в мае 1755 года Шувалов объявил себя его первым куратором и до самой смерти управлял в нём учебным процессом.

Как это частенько водится у сильных мира сего, имя Ломоносова ни в официальных документах, представленных в Сенат, ни в речах, произнесённых на открытии университета, упомянуто не было.

Тем не менее, плану Ломоносова (с незначительными изменениями) Шувалов последовал, и в Московском университете были образованы 3 факультета: философский, юридический и медицинский. Своё обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам (трёхлетний курс). Образование можно было продолжить, специализируясь на юридическом, медицинском или на том же философском факультете. А ещё, в нём не было богословского факультета (!), поскольку в России на тот момент специализированных учебных заведений для подготовки служителей православной церкви хватало. И, наконец, самое главное – лекции читались не только на латыни (общепризнанном тогда языке науки), но и на русском языке!

Университет был всесословным[6], а выходцы из самых бедных слоёв населения обучались за счёт государства (казённокоштные студенты). Впрочем, кроме государственного финансирования университет активно пользовался помощью меценатов (Демидовы, Строгановы, Е. Р. Дашкова и др.), которые передавали в безвозмездное пользование целые библиотеки, различные приборы, экспедиционные находки. Тот же Акинфий Демидов, например, отдал университету большую коллекцию минералов, которая легла в основу его минералогического собрания.

С самого начала Московский университет был задуман не только как учебное заведение, но и как научный центр, способный влиять на развитие государства. Однако на начальном этапе основной его задачей было воспитание специалистов в различных областях, профессионалов, которые могли бы не только занять ведущие позиции в государственных структурах, но и стать движущей силой научных открытий. И с этой задачей ВУЗ блестяще справился, выйдя со временем за рамки чисто академической деятельности и став основоположником множества отечественных научных школ. По сути, вся система высшего российского образования сложилась и прошла проверку временем в его стенах.

По сей день Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сохраняет лидерство в отечественной высшей школе.

[1] 12-летний курс был разделён на восемь классов («школ»), включавших в себя четыре низших класса: «фара», «инфирма», «грамматика», «синтаксима»; два средних: «пиитика» и «риторика»; два высших: «философия» и «богословие».

[2] Коллегия (коллегиум, колледж) – средние образовательные учреждения, основанные Обществом Иисуса (орденом иезуитов) в середине XVI века. Коллегии состояли из двух отделений: начального, курс обучения в котором длился 5 лет, и высшего, предназначенного для намеревающихся принять сан пресвитера, обучение в котором длилось 3-4 года. В программу обучения входили латинский и греческий языки, античная литература, катехизис на латинском языке, элементы истории, географии, математики, естествознания. Получили распространение по всему миру, поскольку разработанная иезуитами система образования на тот момент считалась лучшей. В коллегии могли принимать учеников некатолического вероисповедания, и от них не требовали открыто сменить веру, но… само пребывание в этой среде оказывало определённое влияние. Были иезуитские коллегии и в России – достались после раздела Польши в 1772 году. К 1820 году все иезуиты были высланы из России, а их учебные заведения закрыты.

[3] Братские школы - учебные заведения православных братств на территории современных Белоруссии и Украины в XVI-XVII веках. Целью их создания было обеспечить образование, основанное на православных культурных традициях, в противовес католическим. При этом предполагалось, что объём получаемого материала не будет уступать аналогичным польским или западноевропейским школам. С момента заключения Брестской унии в 1596 году оставались практически центрами православия, так как созданная униатская церковь (объединённые православная и католическая церкви) вела борьбу с чисто православными священниками и отбирала у них приходы.

[4] За тридцать (!) лет существования гимназии она не подготовила ни одного человека для поступления в университет. До прихода на должность ректора Академического университета в 1758 году М. В. Ломоносова, порядки в ней были, мягко говоря, своеобразные. Яркий пример - расписка от родителей в том, что они от своих детей: «вовсе… отказываются, и ни под каким видом впредь требовать не будут». Кстати, именно благодаря Ломоносову в гимназии были учреждены «российские классы», в которых были организованы циклы занятий по изучению русского языка и российской истории.

[5] Указ об основании Московского университета Елизавета Петровна подписала 25 января 1755 года, в День святой Татьяны по православному календарю. Позже в этот день стали отмечать День российского студенчества.

[6] Во второй половине XVIII века из 26 русских профессоров, которые вели преподавание, лишь трое были из дворян.