- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Исторические события сентября: Первые геологи России

Исторические события сентября: Первые геологи России

- 7.09.2025

- 7.09.2025

Первые геологи России

«Августа в 24 день Великий Государь Царь… Пётр Алексеевич… указал: на Москве золотые, и серебряные и иных руд дела ведать околничему Алексею Тимофеевичю Лихачову да дьяку Кузме Борину, и сидеть им в Приказе Болшие Казны особо и писать: Приказом Рудокопных Дел».

Считается, что Указ царя Петра I о создании Приказа Рудокопных дел положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в Российской империи. В целом, вполне справедливо: создание данного ведомства решило многие проблемы, в том числе и зависимость России от заграничного металла. Но было бы неверным утверждать, что геологии в России до того времени не было, поскольку данный вопрос для российского государства являлся жизненно важным.

В средние века Русское государство остро нуждалось в металлах. На его территории отсутствовали месторождения золота, серебра, меди и других цветных металлов, а железо добывали низкокачественное болотное. Соответственно металлы за большие деньги приходилось закупать в Европе (в Германии и Швеции)[1], а европейские государства с завидной регулярностью вводили санкции строжайшие запреты на поставки металлов для Московского государства. Ну, вот не хотели они усиления Руси и всячески ему препятствовали.

А между тем стремительными темпами развивающееся оружейное производство в государстве требовало большого количества меди и олова, требовалось изыскать собственные месторождения металлов.

По распоряжению великого князя Ивана III Васильевича в начале 1491 года на поиски руды была отправлена первая государственная рудоискательная экспедиция с участием рудознатцев[2] из Европы. «Немцы» Иван да Виктор в сопровождении сына боярского Василия Ивановича Болтина отправились на Северную Двину, затем по Вычегде, Выми и её притоку Тетере до Ухтинского волока, а далее по Ухте, Ижме и Печоре до Цильмы, прибыв туда к лету.

Их поиски увенчались успехом, и 20 октября 1491 года они вернулись с известием, что 8 августа 1491 года за три с половиной тысячи вёрст от Москвы «в великого князя отчине на реке Цылме» нашли «руду серебряную и медяную».

«Сие важное открытие сделало Государю величайшее удовольствие, и с того времени мы начали сами добывать, плавить металлы и чеканить монету из своего серебра; имели и золотые деньги, или медали Российские. В собрании наших древностей хранится снимок золотой медали 1497 года с изображением Св. Николая: в надписи сказано, что Великий Государь вылил сей единый талер из золота для Княгини (Княжны) своей, Феодосии. На серебряных деньгах Иоаннова времени обыкновенно представлялся всадник с мечом».

(Карамзин Н. М. История государства Российского Т. VI).

Уже весной следующего года на Цильму отправилась большая экспедиция «серебра делати и меди», а через пять лет на этом месте был построен мощный по тем временам медеплавильный завод, где выплавляли не только медь, но и серебро, и даже золото, содержавшиеся в рудах «в малой примеси».

Поскольку месторождения в тех местах продолжали разведываться и разрабатываться вплоть до XVII века, в низовьях Печоры в 1499 году был основан Пустозерск, первый русский город за Полярным кругом. Город служил отправным пунктом рудоискательных экспедиций, отправлявшихся на Печору, Новую Землю и другие арктические острова.

Таковы были итоги первой геологоразведочной экспедиции в истории России, а 1491 год принято считать началом отечественного горно-металлургического промысла.

*****

Создание Петром Великим Приказа Рудокопных дел было связано с активизацией государственной политики по поиску полезных ископаемых. Основой целью деятельности для Рудокопного приказа было обеспечение монетных дворов необходимыми металлами – золотом, серебром и медью. 13 ноября 1700 года был издан указ, который провозгласил свободу поиска руд на «государевых, или на чьих-нибудь землях» в интересах государства и ввёл ответственность за укрывание руд.

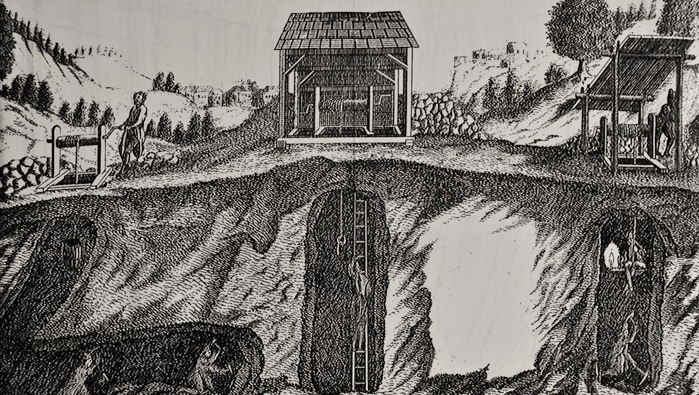

Приказ рудокопных дел кроме сбора сведений обо всех находках «золотой, серебряной и медной, или иных каких руд», ежегодно отправлял экспедиции в ранее известные или вновь открытые рудоносные районы. В состав экспедиций входили рудознатцы, солдаты, подьячие и изветчики (рудные доносители). Особое внимание уделялось разведке северо-западных районов, но предпринимались и попытки поисков каменного угля на юге России. В 1700 - 1711 годах было исследовано 121 рудное месторождение в Европейской части России. Образцы найденных руд проверялись в специальной лаборатории.

Кроме этого Приказ вёл горнопромышленное строительство, собирал сведения о добытых металлах, отводил земли под рудники, ведал подготовкой специалистов по горному делу, выписывал иностранных мастеров, наказывал за сокрытие руд. После учреждения Приказа рудокопных дел в разных уголках России стали возникать железные заводы: Невьянский, Тагильский, Каменский, Алапаевский.

В результате предпринимавшихся им мер Россия практически перестала нуждаться в заграничном металле, а в конце царствования Петра I уже поставляла за границу русские железо и медь.

19 июня 1711 года Приказ был упразднён и горное дело перешло в управление Сенату и губернаторам, а с марта 1718 года функции Приказа рудокопных дел были переданы Берг-мануфактур-коллегии, которая объединила управление горным делом и промышленными предприятиями.

В 1725 году в Петербурге была основана Академия наук, оказавшая решающее влияние на изучение рудных месторождений. С 1728 по 1740 годы в Академии издавался научно-популярный журнал «Примечания», в котором публиковались также статьи о геологии, методике поисков и результатах поисковых работ на рудные месторождения.

В 1771 году в Берг-Коллегию обратился пермский рудопромышленник Измаил Тасимов с просьбой о разрешении разрабатывать казённые медные рудники и об учреждении Горного училища на том же основании, на каком учреждались Кадетские корпуса и Академии. На содержание училища «доколе последнее будет существовать» промышленники обещали платить с каждого пуда поставленной ими руды по полуполушке из получаемой на неё платы. В связи с этим Берг-Коллегия выработала предложение «О заведении горной школы», которое вскоре было одобрено Сенатом и представлено Екатерине II в виде доклада «Об учреждении Горного училища при Берг-коллегии».

1 ноября 1773 года в Петербурге по указу Екатерины II для подготовки специалистов по добыче полезных ископаемых, по металлургии и для металлообрабатывающих производств было основано первое в России и второе в мире высшее техническое учебное заведение – Горное училище (ныне Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г. В. Плеханова (технический университет)).

В 1775 году при Петербургском горном училище было организовано Учёное собрание, призванное выполнять роль научного центра по вопросам горного дела. В 1825 году был организован Учёный горный комитет по горной и соляной части. Комитет представлял общество, аналогичное Учёному собранию. В нём принимали участие виднейшие деятели горной науки и техники. В XIX веке штаб корпуса горных инженеров был преобразован в гражданское ведомство, а комитет стал называться «Горный учёный комитет».

В 1886 году в Петербурге было организовано постоянное «Общество горных инженеров», главной целью которого был обмен знаниями между его членами. На собраниях Общества выступали с докладами виднейшие деятели науки и техники конца ХIХ века. Большую роль в жизни русской горной науки и техники играли Всероссийские съезды деятелей горного дела, металлургии и машиностроения.

В 1900 году Горным ведомством и ведущими горнозаводчиками России было отмечено 200-летие учреждения Приказа рудокопных дел. Торжественные мероприятия проводились в Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Иркутске, Екатеринославе, Новочеркасске, Тифлисе, Кельцах.

В 2000 году Россия отметила 300-летний юбилей Горного ведомства.

[1] Русское железо стоило 60 коп./пуд, а шведское – 1 руб. 30 коп./пуд, медь – 1,5-3 руб./пуд, олово – 5 руб./пуд, серебро – 450 руб./пуд, золото – 3300 руб./пуд. Для сравнения: лошадь стоила 2 руб., холоп – 3-5 руб.

[2] Рудознатцы – разведчики полезных ископаемых в Древней Руси. Первые достоверные сведения о рудознатцах содержатся в документах XV века. По мере развития поискового дела рудознатцы эволюционизировали от служилых посыльных XV-XVII веках к «охочим людям» (добровольцам различного звания и состояния) и к целым династиям рудознатцев-профессионалов XVII-XVIII вв. Можно сказать, что доброй частью своих достижений в XVI-XVII веках Русское царство обязано самоотверженному труду рудознатцев, не только искавших и находивших полезные ископаемые, но и описывавших новые земли.