- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Тильзитский договор. Ещё один шанс на гегемонию

Тильзитский договор. Ещё один шанс на гегемонию

Семён Гудим 7.07.2019

Семён Гудим 7.07.2019

Тильзитский договор

Ещё один шанс на гегемонию

7 июля 1807 года были окончены переговоры между правителями двух сильнейших государств континентальной Европы: императорами России и Франции, Наполеоном I и Александром I.

Тильзитский договор подвёл черту под крайне неудачной для Российской империи войной четвёртой коалиции, однако мирный договор не стал для империи позорным: Россия сохранила лицо и вышла из войны с минимальными потерями.

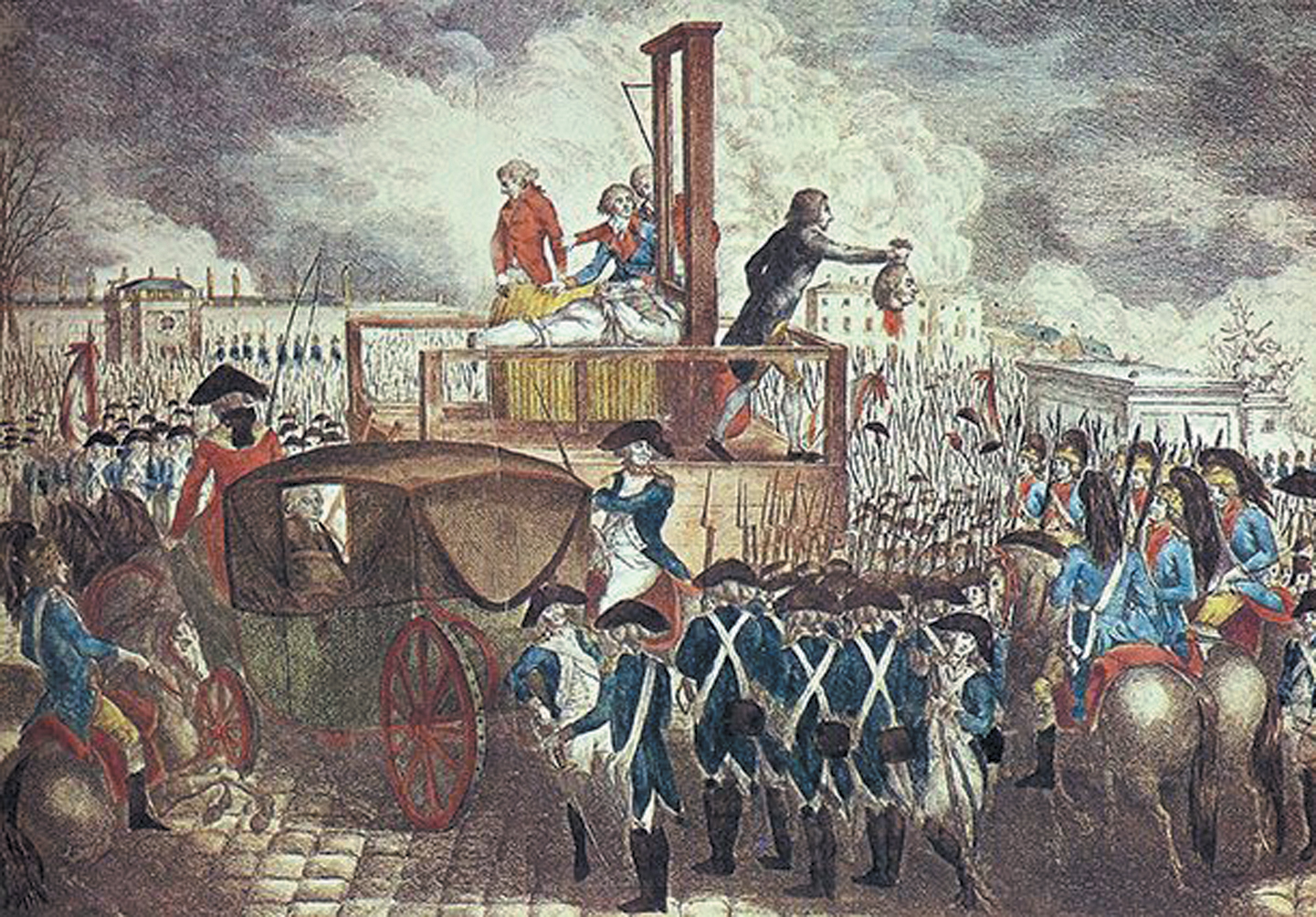

Россия и Франция – государства, обречённые быть союзниками в силу простого тезиса: «География - это судьба». Тезис этот подтверждался эмпирически на протяжении всей истории, как предшествующей эпохе наполеоновских войн, так и последующей. Причиной антагонизма России и Франции в начале XIX века стала так называемая Великая французская революция – свержение монархии, казнь короля и последовавший затем массовый республиканский террор. Европейским элитам всегда была присуща некоторая сословно-корпоративная этика и солидарность, это обусловлено как интернациональным характером европейских элит, так и специфическим цивилизационным опытом Европы. Представители наших элит сотнями лет истребляли друг друга на полях сражений, но при этом не переходили определённой черты. Убийство пленённых аристократов или их семей всегда считалось крайне тяжким преступлением. Такое трепетное отношение к аристократии можно назвать механизмом защиты цивилизации от хаоса, выработанного в результате опыта Тёмных веков европейского средневековья. В коллективном бессознательном европейского правящего класса слишком силён был страх потерять себя в войне и погрязнуть в варварстве, ведь народы без элиты практически обречены. Элиты Российской империи на тот момент представляли собой классический образец периферийных европейских элит: местная аристократия тесно переплелась с выходцами из Священной Римской империи ещё в эпоху Петра Великого, а французский язык впитывала с молоком матери. Всё это просто не могло не подтолкнуть государство Российское к желанию «вернуть трон и алтари» и привести революционную Францию к старому порядку.

Попытки вторжения сопредельных государств в революционную Францию были обусловлены не только солидарностью правящего класса. Опасение соседей вызывала и возможность «экспорта революции» уже в их государства. Идеи либерального утопизма бродили по Европе тенью будущего призрака коммунизма весьма активно. Республиканцы-утописты за чуть более чем сотню лет до описываемых событий уже залили кровью Британские острова, да так, что и в наше время здравомыслящие англичане вспоминают протекторат Кромвеля и гражданскую войну с содроганием. Опасения англичан также вызывало растущее французское влияние на Голландию. Закономерным следствием всех перечисленных факторов стало желание ликвидировать французскую угрозу. Воевать против сильнейшей державы континентальной Европы в одиночестве английское правительство возможным не посчитало - и было принято решение о формировании антифранцузской коалиции для ведения полномасштабной войны на континенте и в колониях по всему миру.

«Загребать жар своими руками», разумеется, не лучшая идея, по мнению любого здравомыслящего человека: выставлять многотысячные армии для войны на суше и терять десятки тысяч потенциальных рабочих рук глупо. Следовательно, для себя островитяне, как и всегда, отвели роль наблюдателей и «помощников». Основой антифранцузских сил в предстоящей войне суждено было стать германским государствам, благо территориальные конфликты между Францией и германцами накапливались на протяжении уже длительного периода. Россия, хоть и располагала одной из крупнейших армий на континенте, не приняла хоть сколько-нибудь серьёзного участия в Войне первой коалиции вследствие занятости в решении польского вопроса. Благо старый враг уже серьёзно пострадал от шведских «пинков» и казацких восстаний, преступным было бы упускать шанс добить его. Без помощи со стороны России и Великобритании сильнейшее германское государство Австрия уже в 1797 году потерпела поражение и лишилась своих владений в Нидерландах. Совокупность противоречий между Францией и соседями, а также позиция Великобритании, которая не желала идти с республикой ни на какие компромиссы и объявила ей блокаду, вскоре привели к новой региональной войне в Европе. Война второй коалиции началась в 1798 году, в ней Россия приняла более деятельное участие. Русский императорский флот под командованием адмирала Фёдора Ушакова предпринял двухлетнюю экспедицию в Средиземное море. В ходе похода русская эскадра приняла активное участие в итальянской кампании, оказав весомую помощь Неаполитанскому королевству в войне с Францией, также по просьбе адмирала Нельсона русская эскадра присоединилась к осаде Мальты, впоследствии успешно взятой объединёнными силами. Но главным успехом похода стало взятие острова Корфу. Корфу - крупнейший из островов Ионического архипелага, обладание им давало России теоретический шанс закрепиться в Средиземном море и продолжить экспансию. В штурме Корфу принимали участие русские и турецкие войска, при поддержке местного повстанческого движения. Операция была спланирована и исполнена блестяще: в ходе штурма русские гренадеры потеряли убитыми несколько сотен человек, но принудили французский гарнизон к капитуляции. По итогам штурма из трёх с половиной тысяч солдат и офицеров гарнизона две тысячи оказались в русском плену. После двух с половиной лет похода русская эскадра 26 октября 1800 года вернулась в Севастополь. Тактически была достигнута победа: оказана помощь союзникам, была приобретена база на Ионических островах, были добыты солидные трофеи, но, как это обычно и бывает, даже блестящий тактический успех далеко не всегда приводит к существенным стратегическим завоеваниям. Ионические острова располагаются в Средиземном море, соответственно доступ к ним лежит через контролируемые турками проливы Босфор и Дарданеллы: какая-либо колонизация того же Корфу была бы возможна лишь на условиях или лояльности Турции по отношению к России, или при контроле Россией турецких проливов. Захват проливов Россией был трудноосуществим и привёл бы к конфронтации с ведущими морскими державами того времени, соответственно был практически невозможен. Расположить к себе Османскую империю было теоретически возможно, но тут встаёт два вопроса: первый из них носит чисто этический характер – отказ от поддержки христиан на территориях Османской империи, второй – Россия становилась фактически зависимой от воли османского султана. Как мы видим, попытки Империи закрепиться в средиземноморском регионе были абсолютно бесперспективны. С тех пор прошло уже более трёх сотен лет, и, по-видимому, «старые грабли» не дают покоя уже новым российским политикам. Но если людей, совершающих ошибку единожды, понять можно, то те, кто раз за разом «бьётся лбом о грабли», вызывают вопросы.

Война второй коалиции на суше разворачивалась для французов не менее печально благодаря действиям флотов союзных государств в Средиземном море: французский экспедиционный корпус Наполеона Бонапарта оказался отрезан от основных сил и линий снабжения в Египте. Против Франции выступили Австрия, Османская империя, Россия, Великобритания, Португалия, Неаполитанское королевство (Южная Италия) и ряд небольших германских государств. В рамках участия России в этой войне в Северную Италию был послан корпус А. В. Суворова, в Швейцарию - отряд под руководством А. М. Римского-Корсакова. Главнокомандующим русско-австрийских войск в Италии был назначен Александр Васильевич Суворов. 15 апреля 1799 года 12 тысяч русских и 37 тысяч австрийских войск в битве на реке Адде разбили французскую армию генерала Шерера. В ходе кампании русская армия под командованием Александра Суворова с триумфом вошла в Милан и Турин. В июне армии генералов Ж. Макдональда и Ж. В. Моро собрались с двух сторон напасть на армию Суворова. Однако тот в три дня с помощью блестящей стратегии окружения разгромил 36-тысячную французскую армию генерала Макдональда на реке Треббия, нанеся тому значительный ущерб - более трети армии. 4 августа 1799 года состоялась новая масштабная битва, на этот раз у города Нови. 40-тысячная армия генерала Жубера атаковала союзные войска под командованием Суворова, но, потеряв порядка двадцати тысяч солдат и офицеров, вынуждена была отступить, только в этой битве потери русской армии составили более двух тысяч убитыми. В конце лета Суворов получил повеление Павла I и австрийского императора Франца I идти в Швейцарию, вытеснить оттуда 85-тысячную армию Андре Массена и продолжить наступление на Францию. Первоначально ситуация в Швейцарии складывалась для русской армии крайне благоприятно. 20 тысяч суворовских войск пошли через Альпы и 13-14 сентября выбили французов с перевала Сен-Готард и Чёртова моста. Однако уже вскоре 45-тысячная группировка русских войск в Швейцарии под командованием Римского-Корсакова попала в окружение под Цюрихом и была разбита французскими войсками Андре Массена. Французская виктория под Цюрихом в очередной раз изменила ход войны, почти вся территория Швейцарии оказалась под властью Франции, Суворов со своими войсками был блокирован в Муотенской долине. Ситуация осложнялась крайней нехваткой боеприпасов и утомлением войск; находясь в таких условиях, единственным верным решением был прорыв из окружения, что и было выполнено. Русская армия с минимальными потерями вышла в Баварию. С началом 1800-го года Российская империя фактически вышла из Второй коалиции.

К 1801 году император Павел I в полной мере осознал бесперспективность войны против Франции, тем более в той диктат кровавых революционеров-якобинцев сменился адекватным и консервативным правлением Наполеона Бонапарта. Продолжение войны с Францией не сулило России никаких значимых территориальных приращений. Всё, что могло получить государство Российское в этой войне, - десятки тысяч убитых и покалеченных солдат и офицеров да огромные убытки для казны. В этих условиях сближение России с Францией вполне логично и целесообразно. Франция могла предложить Российской империи куда большие перспективы, чем члены антифранцузской коалиции. При всех этих факторах император Павел долгое время колебался и не желал идти на разрыв, последней каплей истощившей терпение самодержца стала аннексия англичанами Мальты, на которую русский император имел законные претензии, как магистр Мальтийского ордена. Уже вскоре французским представителем Жераром Дюроком был передан императору Павлу план похода 70-тысячной русско-французской армии в Британскую Индию. Возможность раздела с Францией индийских владений была крайне перспективна: местное население и без посторонней помощи регулярно восставало против господства Лондона, с приходом же в Индию солдат Наполеона и Павла можно было рассчитывать на полномасштабное народное восстание. Экономические перспективы присоединения хотя бы части Индии также были крайне замечательными: торговля одним выращиваемым в Индии опиумом и поставка его в Китай могла бы на долгие годы решить проблемы государства с долгами и дефицитом бюджета. Реализация «наполеоновских планов» была вполне осуществима и сулила Российской империи статус если не сверхдержавы, то близкий к тому. План Наполеона Бонапарта, поддержанный императором Павлом Петровичем, имел лишь один огромный минус – он был невыгоден Великобритании, у которой и собирались вырвать этот бриллиант из короны. Вскоре в Санкт-Петербурге произошёл дворцовый переворот, император Павел I Петрович был убит своими же гвардейскими офицерами, подданным империи было объявлено о смерти императора от «апоплексического удара». На престол империи взошёл император Александр I, отношения с Великобританией были полностью восстановлены, а о сближении с Францией России пришлось забыть на 6 лет.

С воцарением на троне императора Александра Россия вернулась к своей старой антифранцузской политике, уже в апреле 1805 года был подписан русско-британский Петербургский союзный договор. В соответствии с договором Россия обязывалась выставить против Франции армию в 115 тысяч солдат. Конечной целью соглашений стало формирование широкой антифранцузской коалиции в составе Великобритании, России и Австрии. Очередная война с Францией началась 25 сентября 1805 года, фактически главной целью войны стало спасение Великобритании от грядущего вторжения Наполеона. Пользуясь подготовкой Бонапарта к десантной операции и концентрацией практически всех французских сил на территории Франции, австрийская армия барона Карла Лейбериха, не пожелав дожидаться подхода русской армии Михаила Илларионовича Кутузова, вторглась в Баварию и была молниеносно разбита. После разгрома австрийских сил и стремительного продвижения армии Наполеона Бонапарта к Вене единственным выходом для командования российской армии оставалось отступление, прикрываемое арьергардными боями. В ходе кампании габсбургская армия показала свою полную небоеспособность. Ситуация ухудшилась ещё больше, когда 9 ноября французская армия заняла Вену. Критическое положение дел вынудило Александра I лично прибыть в армию. Сложные проблемы порождают простые решения: император принял решение разрубить «гордиев узел» - дать Наполеону генеральное сражение. 20 ноября 1805 года 85-тысячная русско-австрийская армия вступила в сражение с наполеоновскими войсками близ местечка Аустерлиц. Несмотря на значительное превосходство сил коалиции в «живой силе» и артиллерии, «маленький капрал» разгромил объединённые силы. Сражение под Аустерлицем фактически закончило для России Войну третьей коалиции, война продолжалась 4 месяца и стоила Империи 25 тысяч убитых и искалеченных солдат и офицеров. Победа над Наполеоном не могла в перспективе дать ничего весомого, победа же самого Бонапарта не представляла для России существенной угрозы в силу её огромных размеров.

«Битва при Аустерлице. Захват французского орла русской гвардейской кавалерией».

Б. Виллевальд, 1884 год.

Победа Франции под Аустерлицем ничего не решила в долгосрочной перспективе, и уже в сентябре 1806 года началось создание новой Четвёртой коалиции. Основными участниками нового союза стали Россия, Великобритания и Пруссия. Инициатором новой войны стала Пруссия, предъявившая Франции дерзкий ультиматум с требованием распустить Рейнский Союз (Рейнский Союз - конфедерация немецких государств под протекторатом Франции). Разумеется, император Наполеон отверг ультиматум и с удовольствием помог прусскому государству в его суицидальных устремлениях. Прусское вторжение очень быстро провалилось, король Фридрих Вильгельм III не смог повторить «чудес Фридриха Великого» времён Семилетней войны. Территории прусского королевства были оккупированы в течение двух месяцев с начала войны, помощь со стороны Великобритании носила весьма условный характер - и единственным серьёзным союзником Пруссии осталась Россия. Вскоре после взятия французской армией Варшавы начались первые боестолкновения. Противостоять наполеоновским силам оставшаяся в одиночестве Россия полноценно уже не могла, ситуация также осложнилась тем, что недавний союзник России Османская империя объявила ей войну. Войну на два фронта без какой-либо помощи со стороны союзников империя уже просто не могла себе позволить, и после очередного поражения русской армии при Фридланде императором Александром I было принято решение об отступлении за реку Неман.

Собственно этой войне и положил конец Тильзитский мирный договор. Брошенная союзниками, ведущая войну с Османской Портой Россия просто не могла рассчитывать «сохранить лицо» и получить приемлемые условия мирного договора, но, как оказалось, единственным, что было нужно императору Франции от России, был союз. Все территориальные потери в соответствии с договором несла на себе Пруссия, именно из её владений выделялось Герцогство Варшавское. Главнейшими уступками со стороны Российской империи стали признание завоеваний Наполеона в Европе и обязательства прекратить торговлю с Великобританией. Никаких существенных территориальных потерь либо контрибуций у России не было. Разумеется, можно объяснить произошедшее успехом императора Александра, но это крайне неубедительно. Есть лишь одно разумное объяснение произошедшему: Наполеону в качестве союзника нужна была Россия, причём ему была нужна именно сильная Россия. Сильная союзная Французской империи Россия могла предпринять поход в Британскую Индию, тем самым лишить Британскую империю солидной части её экономической мощи. В планы Наполеона входило завоевание и объединение Европы, но не завоевание России. На протяжении долгих лет император Франции прилагал все усилия для вывода Российской империи из-под влияния Великобритании. В рамках этих усилий налаживались отношения с императорами Павлом и Александром, в рамках этих усилий дому Романовых поступило несколько предложений о матримониальном союзе: так в 1809 году император Франции хотел жениться на сестре Александра I, великой княжне Екатерине Павловне, но получил отказ, что его, впрочем, не остановило. Уже через год Бонапарт предпринимал аналогичные усилия по отношению к другой сестре Александра, Анне, впрочем, с аналогичным же результатом.

К сожалению, Российская империя просто не смогла воспользоваться шансом и разделить гегемонию в Европе, а, может, и во всём мире с Францией. Жертвами недальновидной политики стали сотни тысяч людей, но самый главный урок так и не был усвоен: война за чужие интересы не приводит ни к чему хорошему - союзники очень быстро забывают о былом и становятся врагами, «зло пишется на камне - добро на песке».