- Главная

- Разделы журнала

- Неизвестная Россия

- Верхоленск

Верхоленск

Евгений Чаленко 14.03.2020

Евгений Чаленко 14.03.2020

Верхоленск

Что же это за место такое, Верхоленск?

Верхоленск – село в Качугском районе Иркутской области, расположенное на правом берегу реки Лена, в 26 км к северо-западу от райцентра Качуг. От Иркутска до Верхоленска четыре с половиной часа езды на северо-восток.

Изначально Качуг и окрестные деревни, входившие в Верхоленский уезд, занимались сельским хозяйством. Особенно было развито производство хлеба. По данным статистики, в 1868 году в Манзурской волости, в состав которой входил Верхоленск, насчитывалось 69 водяных мельниц. Ещё интересный момент - все эти мельницы содержались жителями вскладчину или артелями. В одном только Качуге работало 15 водяных мельниц. Хлеб использовался для своих нужд, поступал в продажу и частным лицам, и государству. Ещё часть закупалась для золотых приисков в Олёкминском округе Якутской области и для мелочной меновой торговли между поселениями. Хлеб, в основном, складировался на пристанях Ленского бассейна (Качугская и Верхоленская пристани и в Жигалово).

Несколько тысяч лет до нашей эры в этих местах была стоянка людей каменного века. Местные жители рассказывают, где ранее было кладбище далёких предков, можно найти то косточку, то наконечник стрелы. Правда, нужно постараться: во-первых, в археологическом запале легко перепутать древние кости с вполне современными останками птиц и мелких животных, а во-вторых, советский этнограф Алексей Окладников в своё время выкопал и изучил здесь всё, что было необходимо истории. «Всё, да не всё», - уверены, впрочем, некоторые верхоленцы; но сейчас территория, где была стоянка, находится в частном владении, да и продолжать раскопки некому.

В 1641 году Мартын Васильев сотоварищи отправился вниз по Лене в поисках серебряной руды и земель для новых приисков. Но неожиданно сильные заморозки остановили отряд, и за две недели чуть поодаль от места нынешнего села вырос «острожок в десять печатных сажен длиной и девять шириной». Оттуда стали посылать к тунгусам за ясаком.

В этом же году пятидесятником Мартыном Васильевым за две недели был построен острог. В 1642 острог перенесён на новое место при впадении в Лену реки Каменки, а в 1647 году перенесён выше по течению Лены, к устью реки Куленги. Первоначально острог предназначался для сбора ясака, но с 1678 года началось земледельное освоение прилегающих земель, строительство мукомольных мельниц. Острог стал одним из транзитных пунктов для караванов, шедших из Илимска в Якутск.

Новый острог представлял четырёхугольник 20х20 саженей, в углах стояли избы, между ними - проезжая башня. В остроге находилась часовня, шатровая Вознесенская церковь (1661), 8 жилых казацких дворов. В 1660-х годах острог пострадал от осады бурят, после чего был заново отстроен. Сюда посылались приказчики из Илимска.

В конце XVII века острог был перестроен и представлял собой четырёхугольник с 4 глухими и 2 проезжими башнями; внутри размещались приказная изба, двор приказчика и государевы амбары, снаружи находилось около 40 дворов пашенных крестьян. В 1775 году из Верхоленского острога образовано комиссарство.

В 1816 году Верхоленск обращён в слободу, а в 1857 году сделан окружным городом Иркутской губернии.

В 1924 году утратил статус уездного центра, а в июне 1925 года Верхоленск преобразован в село. Ныне Верхоленск – село в Качугском районе Иркутской области.

Изучал Верхоленский край Алексей Павлович Окладников - автор 60 монографий и около 1000 статей. Многие труды переведены на немецкий, французский, испанский и японский языки. Им подготовлено в аспирантуре и выпущено свыше 30 учёных. Потому можно говорить о научной «школе» А. П. Окладникова.

В период с 1857 по 1929 годы Верхоленск представлял собой административный центр одноимённого округа (уезда). Основное занятие населения – преимущественно сельское хозяйство. Базаров и рынков во второй половине XIX века в Верхоленске не было, а проживало в нём около 1400 человек. В городе действовали мужское приходское училище, с 1875 года женская школа, а также больница на 8 кроватей.

Верхоленск – место политической и уголовной ссылки. К 1870 году учреждено Верхоленское отделение Иркутского губернского попечительного о тюрьмах общества. В 1718 году была построена деревянная церковь Богоявления, а позже уже каменные Воскресенская церковь (1792-1795 годы) и Воскресенский собор (1906 год). Ныне сохранилось лишь здание собора. В 1924 году центр Верхоленского уезда перенесён в село Качуг.

Верховья Лены таят в себе много загадок. Знаменитые «Шишкинские писаницы» с таинственными рисунками – лишь часть того, что может приоткрыть историю Качугского района.

Шишкинские писаницы (наскальные рисунки – петроглифы от от греч. petros - «камень» и glyphe - «резьба») - археологический памятник, состоящий из наскальных рисунков, выполненных в период от эпохи позднего неолита до XIX века. Комплекс расположен вдоль берега реки Лена, вблизи поселка Качуг Иркутской области. Он насчитывает более 3000 рисунков, а его протяжённость составляет около 3,5 километров. На скалах изображены различные животные, мифические существа, картины о путешествиях, военных походах и праздниках. Фигуры нарисованы охрой, либо выбиты на скале. Петроглифы находятся под угрозой уничтожения, в первую очередь, в результате вандальной деятельности человека. По данным профессора Алексея Окладникова, шишкинским писаницам около 15 тысяч лет. Сегодня от них уцелела лишь треть изображений.

Открыт памятник «Шишкинская писаница» для науки был в начале XVIII века одним из руководителей Великих Северных экспедиций Г. Ф. Миллером. По его приказу некоторые рисунки скопировал художник Люрсениус. Однако мировую известность петроглифы приобрели в середине XX в. после публикации большей части материалов академиком А. П. Окладниковым.

Благодаря стараниям А. П. Окладникова и иркутского археолога П. П. Хороших, ещё в 1948 года знаменитая писаница под названием «Шишкинская шаманка» была поставлена на государственный учёт и охрану, но и сейчас этот уникальный археологический памятник страдает от варварских действий несознательных туристов.

Анализ писаниц показывает, что Шишкинские скалы являются своеобразным зеркалом, в котором отразилась вся сложная и многокрасочная история Ленского края и Прибайкалья. Здесь рассказывается не только повседневная жизнь, не только борьба за существование, но и мироощущение древних людей, их духовный мир, созданные ими идеи, древние мифы и легенды.

В конце XX века писаница была повторно изучена иркутскими археологами Л. В. Мельниковой и В. С. Николаевым. С применением новых научных методик сканировано 1762 изображения на 298-и плоскостях скального массива.

Верхоленск долгое время был местом политической ссылки. На местном кладбище стоит обелиск в память о Николае Федосееве – одном из первых марксистов-революционеров. Именно здесь он покончил жизнь самоубийством, подвергшись травле со стороны другого ссыльного, Юхотского.

Деревянное двухэтажное здание в плачевном состоянии на центральной улице Верхоленска напоминает о Льве Троцком, который, отбывая в селе ссылку, якобы, жил в этом доме до побега. Но сведения разнятся: кто-то говорит, что в здании всего лишь размещалась школа-интернат, а кто-то всё же настаивает на проживании революционера в этом доме.

Здесь же, в Верхоленске, по причине болезни задерживался и Феликс Дзержинский, а после бежал на лодке. Возле почти пересыхающего ручья стоит дом, который ранее служил для ссыльных столовой. Об этом напоминает табличка с надписью. Чуть в отдалении – полуразвалившееся здание бывшей пересыльной тюрьмы – каземата: внутри ещё сохранились отхожие места, решётки, массивные железные кольца, вделанные в стены, к которым приковывали кандалы.

На холме вдоль центральной улицы расположились мемориал и братская могила пятнадцати борцов за советскую власть: в 1918 году они были расстреляны местными бандитами.

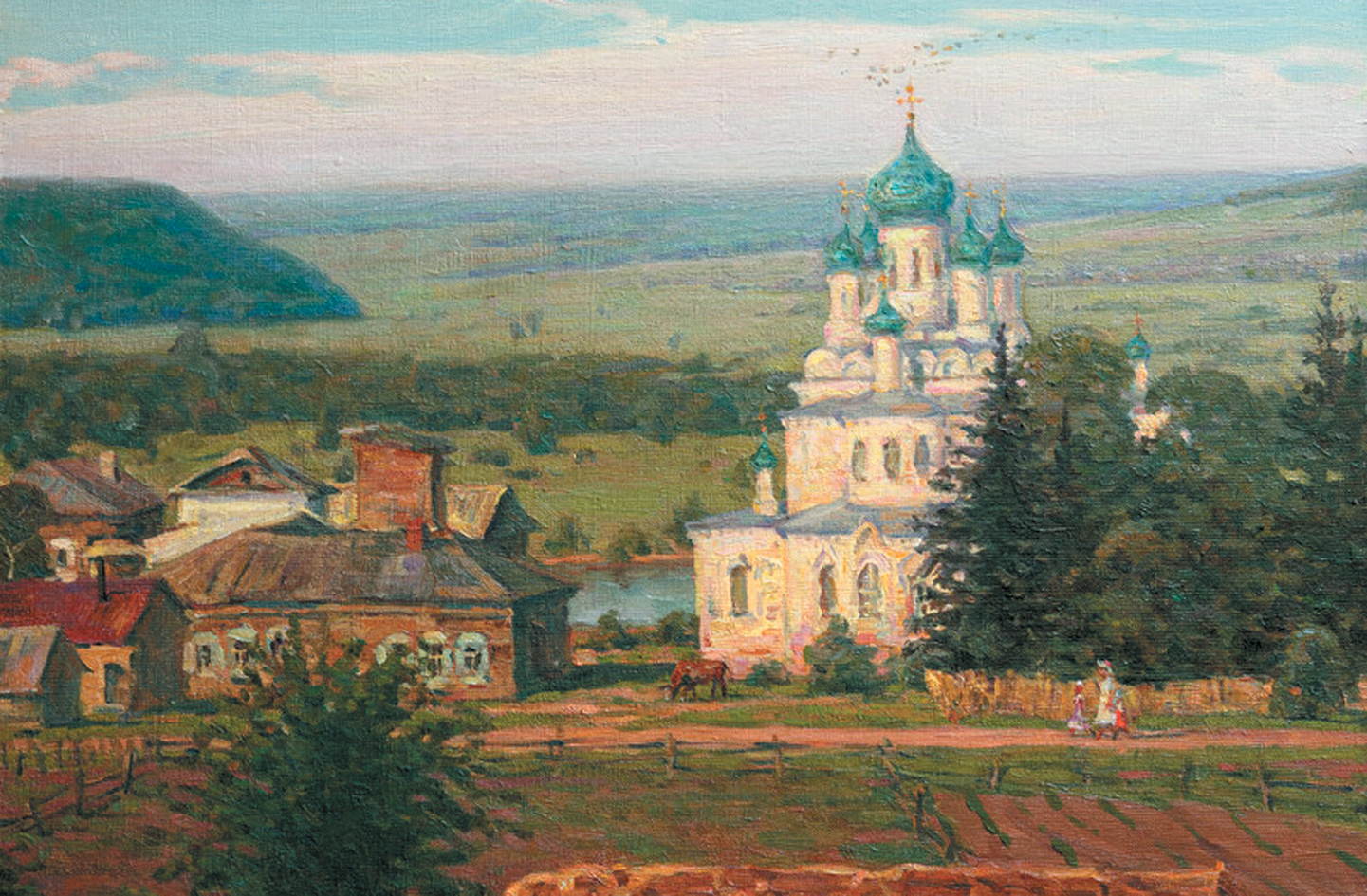

И главная гордость и печаль верхоленцев – пятиглавый собор Воскресения Христова.

Он почти не изменил свой облик с 1906 года, во многом благодаря тому, что в советские времена в нём располагался клуб. Но в то время все росписи были закрашены, а иконостас растащен. Сейчас дорогой сердцу верхоленцев храм (строили всем селом) реставрируют, но после стольких лет издевательств над собором его восстановление будет долгим процессом?

Старожилы Верхоленска называют себя «Леншкие водохлёбы» или «Куленгские бурдушники», а вот традиционное сибирское «чалдон» в этих краях встречается редко. Также в Качугском районе проживают буряты и эвенки, и, возможно, поэтому культура этих мест неоднородна и существуют отличия между жителями берегов разных рек. Так, например, одно и то же блюдо, лепёшки из творога со сметаной и сахаром, замороженные и украшенные брусникой, называется по-разному – по Куленге это «катышки», а по Лене, Анге и Мазурке - «мандрижки».

Верхоленск – один из самых старых населённых пунктов на территории региона – когда-то был уездным городом. Сейчас это маленькое село на правом берегу Лены, в котором едва ли наберётся 600 жителей. Молодёжь предпочитает «столичный» Иркутск, а то и чего повыше, а старикам остаётся тихо доживать свой век в пустующем селе.