- Главная

- Разделы журнала

- Общество

- Русская ложка, без которой никуда

Русская ложка, без которой никуда

Роман Крук 23.02.2025

Роман Крук 23.02.2025

Русская ложка, без которой никуда

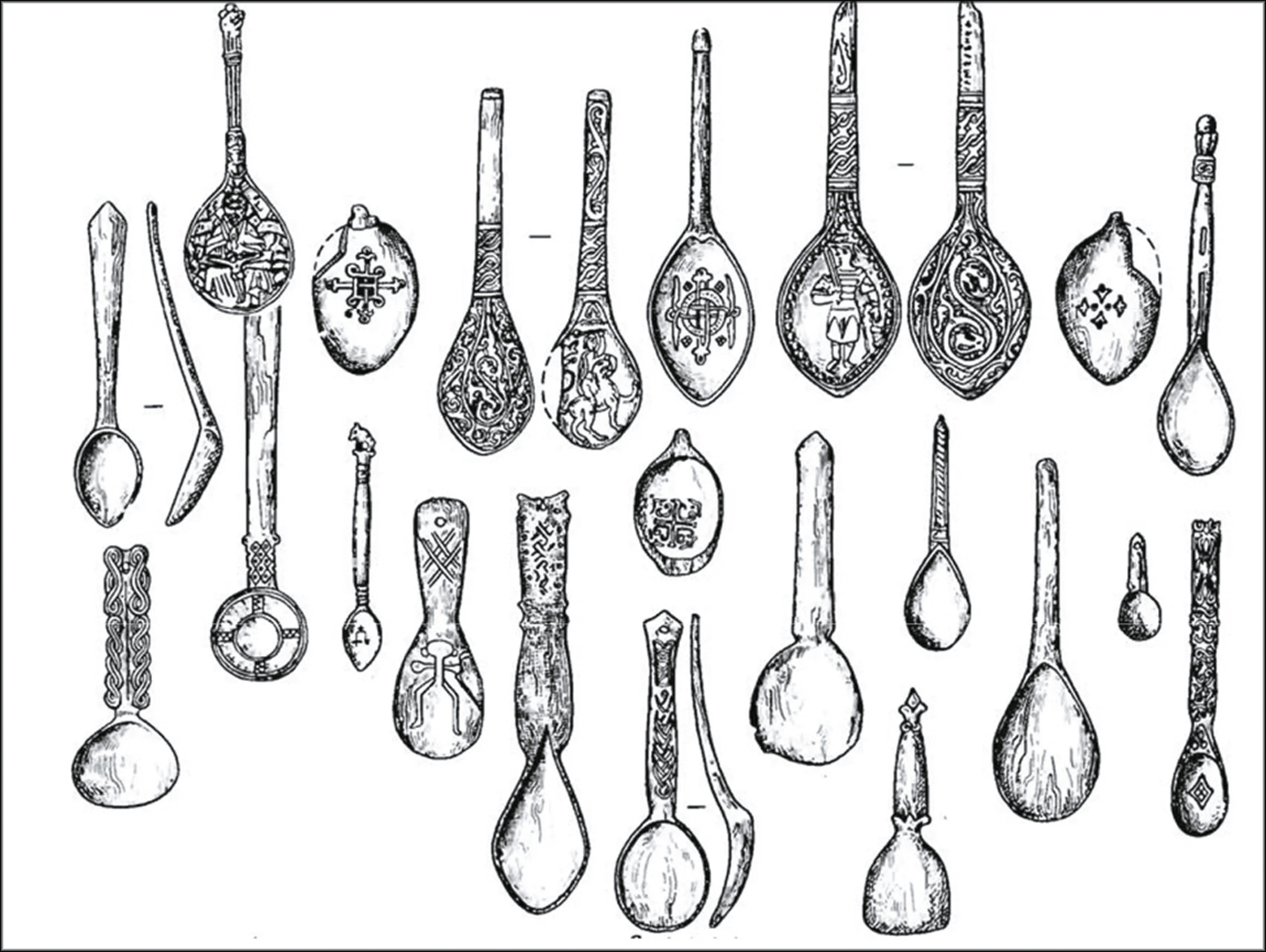

Такой привычный и, в общем-то, достаточно необходимый предмет как ложка, известен с давних времён. В целом, возникновение такого предмета стало закономерным после появления рассыпчатой или жидкой еды. Поначалу человек использовал раковины моллюсков, скорлупу орехов, листья, в общем, любые подручные материалы. Но всё это не слишком подходило для комфортной трапезы, и уже в эпоху неолита (6000-4000 лет до нашей эры) появились прообразы современных ложек, которые изготавливали из доступных тогда материалов: дерева, камня, глины, костей животных. С расцветом ремёсел менялся и внешний вид изделий - уже к IV-III тысячелетиям до нашей эры ложки людей обеспеченных порой напоминали настоящие произведения искусства, сохраняя при этом свой функционал. Ну и расширялся список материалов, из которых ложки изготавливались. Развитие металлургии позволило делать столовые предметы из олова, меди, бронзы, серебра и даже золота, но доступны такие изделия были далеко не каждому, поэтому более дешёвые материалы продолжали активно использоваться. Со временем и функционала у ложек стало больше. Так, в средние века в Европе их стали использовать во время религиозных обрядов для причастия верующих, для помазания монархов на царство (в Англии). На Руси деревянные ложки могли использоваться для гадания, в качестве оберега от нечистой силы, а ещё частенько служили игрушками для детей, дав старт появлению в будущем сувенирной продукции, известной во всём мире, и заодно и необычным музыкальным инструментом! Ну а поскольку русская деревянная ложка – тема данной статьи, то далее речь пойдёт именно о ней.

Русь всегда была богата лесами, и дерево стало основным материалом для изготовления кухонной утвари, в том числе и ложек. Разумеется, у богатых людей были ложки из драгоценных металлов, слоновой или моржовой кости, ценных пород дерева. И всё потому, что ложка очень быстро становилась показателем статуса, так как была практически у каждого. Примерно, как нож на поясе, который оружием не считался, но был обязательным атрибутом свободного человека. С помощью ножа можно было нарезать продукты, освежевать дичь, выстругать по-быстрому нужную в хозяйстве поделку, ну а при нужде и защитить свою жизнь. Любое изделие из железа дешёвым не было, а уж на качественные поделки цена, что называется, кусалась… В общем, нож отлично демонстрировал уровень благосостояния его владельца. Как выясняется, ложка тоже.

Предметом ложка была сугубо индивидуальным. Ну не принято тогда было в заведениях общепита выдавать гостям столовые предметы, ведь у каждого, уважающего себя свободного человека, был свой нож, ложка, а позже и вилка. Как уже говорилось, не все могли себе позволить ложку из дорогого материала, но был путь, который давал возможность придать обычной деревянной ложке привлекательный вид с минимальными затратами. Нужно было её попросту украсить.

Сказано - сделано. На деревянную ложку наносилась искусная резьба, её раскрашивали и рисовали на ней причудливые узоры, диковинных животных, сюжеты из сказок. Со временем появились мастера – ложкари, которые могли изготовить искусно украшенную ложку на заказ, а позже целые селения[1] осваивали изготовление не только ложек, но и другой кухонной утвари из дерева.

Уже тогда у мастеров существовало разделение труда. Один работник «бил» баклушу[2], другой вырезал из неё ложку, третий придавал ей завершённый вид. После этого изделия проходили обработку вапой (смесью особой глины с мелом), покрывались олифой, подвергались лужению. Затем подходила очередь росписи, после чего ложка покрывалась лаком и подвергалась закалке.

Уже к середине XIX века хохломская роспись на посуде, мебели и одежде стала известна за рубежом. А после всемирной выставки в Париже, прошедшей в 1889 году, изделия с хохломской росписью охотно покупали во всём мире[3], а в моду вошёл «русский стиль». На родине же, расписная посуда стала частью русской культуры и вызывала живой интерес даже в аристократической среде.

Ранее упоминалось о том, что деревянные ложки использовались в качестве музыкальных инструментов. Точно не установлено время начала такого использования ложек на Руси, но первые официальные упоминания об этом относятся к концу XVIII века.

Ложки, зажатые между пальцев руки выпуклой стороной друг другу, при ударе о ладонь или ногу издавали определённый звук, подобный хлопку ладонями или топанью ногой. Для крестьянина это была прекрасная возможность украсить своё пение или пляску ритмичными звуками, поскольку музыкальный инструмент был, можно сказать, под рукой. «Музыкальные» ложки, практически не отличались от обычных, разве что изготавливались из более твёрдых пород дерева.

В 1908 году в петербургском журнале «Русская музыкальная газета» была опубликована статья о ложках одного из крупнейших деятелей того времени в области музыкального инструментоведения Н. И. Привалова с описанием способов игры на ложках, бытовавших в России в то время.

В настоящее время ложки широко используются в ансамблях отечественной народной музыки, а за рубежом нашли своё место в американской фолк-музыке и менестрель-шоу.

Ну а обычная расписная ложка, будучи сувениром, украшением, экспонатом, по-прежнему остаётся предметом кухонной утвари, который в любой момент может быть использован по прямому назначению.

[1] В XVII веке в торговое село Хохлома Нижегородской губернии стекалось большое количество деревянной посуды, изготовлявшейся в округе. Именно от хохломского базара (кустарных промыслов в селе не было) пошло название хохломской росписи по дереву. А непосредственно промыслы находились в соседних селениях – Семёновском, Скоробогатовском и других. На протяжении двух столетий хохломская посуда являлась важной частью отечественной художественной культуры. В 1916 году по инициативе и на средства Нижегородского городского головы Сироткина в городе Семёнове открылась Школа художественной обработки дерева, которая впоследствии после ряда преобразований стала фабрикой «Хохломская роспись».

[2] Происхождение выражения «бить баклуши» в своём словаре пояснил русский писатель, этнограф Владимир Даль. Он связывает это выражение с кустарным производством деревянных ложек, чашек и другой посуды, где баклуша – чурка, брусок-заготовка для будущей ложки. Весь процесс производства деревянных ложек был достаточно трудоёмким, а вот откалывание чурок от чурбана мыслилось довольно простым делом, не требующим особого умения. Так что бить баклуши - это не бездельничать, а выполнять лёгкую (точнее неквалифицированную) работу.

[3] В XIX веке именно хохломская ложка стала одним из самых популярных товаров среди иностранцев. В Германии попытались организовать у себя подобное производство, но так и не смогли повторить русское качество! Кстати, русские мастера тратили на создание одной ложки всего 15 минут.