- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий апреля

Календарь исторических событий апреля

- 4.04.2016

- 4.04.2016

1 апреля

1808 Император Александр I провозгласил «навечное» присоединение Финляндии к России

В 1807 году Россия по условиям Тильзитского мира была обязана вынудить Швецию присоединиться к блокаде Британских островов. Швеция отказалась, поэтому в начале 1808 года российские войска начали наступление в Юго-Восточной Финляндии. 1 апреля 1808 года император Александр I провозгласил «навечное» присоединение Финляндии к России. 15 марта 1809 года он подписал Манифест о государственном устройстве Финляндии.

На территории Финляндии начался непопулярный среди населения процесс русификации, который вызвал ряд протестов, а в начале XX века поспособствовал усилению борьбы за независимость.

18 декабря 1917 года постановлением Совета народных комиссаров РСФСР было предложено «признать государственную независимость Финляндской республики». Зимой началась советско-финская война, после которой Финляндия потеряла часть своей территории. В конце 1995 года Финляндия вступила в Европейский союз.

2 апреля

1613 Подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина

В начале 1613-го года польский отряд рыскал по костромскому краю в поисках Михаила Романова и его матери, инокини Марфы. Они намеревались пленить или уничтожить реального русского претендента на московский престол. А, может быть, хотели захватить его, чтобы требовать выкупа.

Неподалёку от Домнина поляки встретили сельского старосту Ивана Сусанина и приказали ему показать дорогу до села. Сусанин успел послать в Домнино своего зятя – Богдана Сабинина – с указанием снаряжать Михаила Романова в Ипатьевский монастырь. А сам повёл поляков в противоположную сторону – на болота. Его пытали и казнили – но именно подвиг Сусанина позволил Михаилу невредимым добраться до Ипатьевского монастыря.

Похоронили Сусанина сначала в родном селе, а через несколько лет перенесли прах в Ипатьевский монастырь – который стал символом спасения династии.

В подписанной царём жалованной грамоте (1619) говорится, что Б. Сабинин «за службу и за кровь и за терпение тестя его Ивана Сусанина» получил в вечное, пользование землю. Подвиг Сусанина был неоднократно повторён советскими патриотами в годы Гражданской и Великой Отечественной, войн. Память о патриотическом подвиге Сусанина сохранилась в устных народных сказаниях и преданиях. Его подвиг отражён в художественной, литературе, опере М. И. Глинки «Иван Сусанин». В Костроме открыт памятник Сусанину (1967). Имя Сусанина носят колхоз и посёлок в Костромской области, сквер в Костроме, улица в Москве, школа в с. Домнино, теплоходы.

3 апреля

1879 София провозглашена столицей Болгарии

София – город с многовековой историей. Он был основан семь тысяч лет назад и является вторым старейшим городом Европы. София расположена на одном из самых древних и оживленных перекрестках Европы, связывающем Запад с Востоком. С течением истории город несколько раз менял свое название. В начале 9 века город стал частью болгарского государства и считался одним из крупных федеральных городов. Уже тогда будучи значимым военно-политическим и культурным центром Первого Болгарского царства, город был переименован в Средец. Своё современное имя София, город получил в честь базилики Святой Софии, что в переводе с греческого означает «мудрость». В официальных документах под названием София он появляется в конце 14 века. С конца 14 века по 1870-е годы город, как и вся страна, находился под османским владычеством. За годы османского ига город стал важным административным центром империи. Здесь находилась резиденция бейлербея Румелии, правящего европейской территорией Османской империи, и, таким образом, город стал вторым, после Константинополя, османским городом в Европе. Вместе с тем София стала и центром освободительного движения.

В результате Русско-турецкой войны 1877-78 годов, Болгария была освобождена от турецкого ига. Государство нуждалось в столице. Среди самых убедительных кандидатов оказалась София. Стратегические преимущества расположения города стали решающими в выборе столицы государства. 3 апреля 1879 года Великое Народное собрание (первая национальная государственная ассамблея), которое заседало в городе Тырнове, приняло акт, которым София была определена главным административным, политическим и общественным центром Болгарии. Таким образом, это решение сделало Софию столицей недавно освобожденного болгарского государства. Начался период достаточно быстрого строительства и развития города и государства в целом. В 1900 году руководство города провозгласило эмблему и девиз Софии: «Она растет, но не стареет». Сегодня София – крупный экономический, академический, исторический и культурный центр Болгарии.

5 апреля

1797 Коронация русского императора Павла I. Манифест о запрете помещикам принуждать крестьян к работе по воскресеньям. Также был издан Манифест о престолонаследии (подробнее в следующем материале)

Император Павел I, сын Екатерины II и Петра III, вступил на престол 6 ноября 1796 года в возрасте 42 лет. 5 апреля 1797 года, в первый день Пасхи, состоялась коронация нового государя. Впервые в истории император и императрица короновались совместно.

В день коронации император подписал Манифест о трехдневной барщине. Этот документ впервые со времени появления в России крепостного права юридически ограничил использование крестьянского труда в пользу двора, государства и помещиков тремя днями в течение каждой недели и запретил принуждать крестьян к работе в воскресные дни.

В этот же день Павел I публично зачитал принятый новый закон о престолонаследии, который подвел черту под столетием дворцовых переворотов и женского правления в России. Отныне женщины фактически были отстранены от наследования российского престола. Впервые были установлены правила регентства.

6 апреля

1920 Образована Дальневосточная республика (ДВР)

Шестого апреля 1920 года была образована Дальневосточная республика (ДВР), просуществовавшая до ноября 1922 года. Дальневосточную республику провозгласил Учредительный съезд трудящихся Прибайкалья 6 апреля 1920 года. Поначалу правительство ДВР контролировало только Амурскую область и Прибайкалье. В октябре 1920 года представители Верхнеудинского, Амурского и Приморского правительств, Восточного и Центрального Забайкалья, а также Камчатки законодательно оформили объединение края на специально созванной конференции. Именно тогда и появилась на политической карте полноценная Дальневосточная республика. В нее также вошла КВЖД вместе с «полосой отчуждения» – прилегающей к железной дороге китайской территорией, где проживало русское население. За это на Дальневосточную республику до сих пор обижаются китайцы, утверждая, что она незаконно аннексировала земли Поднебесной империи.

Столицей ДВР был сначала Верхнеудинск (нынешний Улан-Удэ), а затем Чита.

Советская Россия официально признала республику уже 14 мая 1920 года, с самого начала предоставив ей финансовую, дипломатическую, кадровую, хозяйственную и военную помощь.

В январе 1921 прошли выборы в Учредительное собрание ДВР, принявшее Конституцию. В ней говорилось, что республика является независимым демократическим государством, верховная государственная власть в котором принадлежит народу. Правительство ДВР возглавил Александр Михайлович Краснощёков.

ДВР просуществовала недолго – всего 2,5 года. Но задачи свои выполнила, предотвратив военное столкновение между РСФСР и Японией. И не только – в ДВР даже за такой короткий, практически ничтожный, по историческим меркам, срок было создано немало такого, что совсем не помешало бы и Советской России. Скажем, в отличие от Советской России в Дальневосточной республике был создан Высший кассационный суд и на несколько лет раньше появился прокурорский надзор. Погранвойска в ДВР в большей степени, чем в РСФСР, осуществляли контрольно-таможенные функции…

25 октября 1922 года Народно-Революционная армия заняла Владивосток. ДВР оставалось существовать меньше месяца. 14 ноября 1922 года Народное собрание ДВР объявило о самороспуске и об установлении на всем русском Дальнем Востоке власти Советов. 15 ноября 1922 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет издал декрет о включении ДВР в состав РСФСР.

Так закончилась история самого необычного государственного образования на российском Дальнем Востоке.

7 апреля

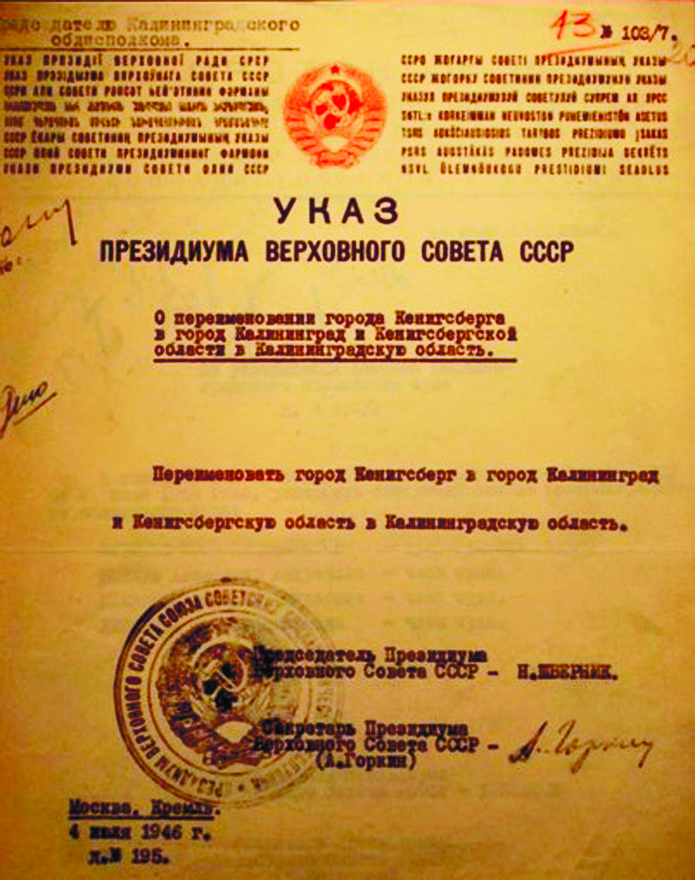

1946 Образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР, ныне - Калининградская область Российской Федерации

После окончания Второй мировой войны на Потсдамской конференции трёх держав-победительниц (СССР, США и Великобритании), проходившей 17 июля — 2 августа 1945 г., было принято решение о ликвидации Восточной Пруссии. Одна треть её территории — северная часть вместе с городом Кёнигсбергом — была передана СССР, а остальные две трети — Польской Народной Республике.

7 апреля 1946 г. вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Кёнигсбергской области в составе РСФСР».

4 июля 1946 г. в честь советского государственного деятеля М. И. Калинина город Кёнигсберг был переименован в Калининград, а Кёнигсбергская область — в Калининградскую.

В июле 1946 г. Совет министров Союза ССР принял два документа — «О мероприятиях по хозяйственному устройству Кенигсбергской области» и «О первоочередных мероприятиях по заселению районов и развитию сельского хозяйства Калининградской области», определив основное направление деятельности органов власти области, обозначив программу возрождения города и области. Летом 1946 г. было проведено почти полное переименование населённых пунктов, улиц и природных объектов.

С августа 1946 г. было организовано массовое прибытие в область переселенцев из 27 областей России, 8 областей Белоруссии, 4 автономных республик.

8 апреля

1158 Князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире

Успенский собор во Владимире – главный храм Владимиро-Суздальского княжества был заложен 8 апреля 1158 года князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого. Расположенный на высоком берегу реки, сложенный из белого камня-известняка, Храм стал крупнейшей постройкой новой столицы, центром её архитектурного ансамбля. Князь Андрей задумывал его не только как главный храм своего княжества, его культурный, политический и религиозный центр, но и как главный храм всей Руси, независимой от Киева митрополии.

Исторически, до возвышения Москвы, Успенский собор был главной святыней – кафедральным храмом Владимиро-Суздальской Руси. Даже по высоте он превосходил Софийские соборы Киева и Новгорода. В нём проходили важные государственные церемонии. У алтаря собора возводились на княжение легендарные полководцы – Александр Невский, Дмитрий Донской и другие владимирские и московские князья до Ивана III.

Тогда же во Владимире было возведено пять внешних ворот, использовавшихся в качестве боевых и проездных башен. До нашего времени сохранились только самые главные из пяти — Золотые ворота, использовавшиеся для торжественного въезда в город.

Для постройки ворот был и неофициальный повод. С их помощью Андрей Боголюбский намеревался в очередной раз показать, что столица Северо-Восточной Руси не уступает Киеву ни в богатстве, ни во влиятельности. Впрочем, со своим основным предназначением ворота тоже справлялись прекрасно и в 1238 году сумели сдержать натиск татаро-монгольской орды. Татары в итоге проникли в город через пролом в деревянной стене, но Золотые ворота, несмотря на все их старания, так и остались неприступными.

Также была заложена новая крепость, во Владимире появилась своя Десятинная церковь. Выстроив храм Успения Богородицы, повествует летописец, князь Андрей пожаловал храму «десятины в стадех своих и торг десятый» (десятую часть в торговых доходах).

1782 Указ Екатерины II о создании «народных школ» во всех городах России - первых публичных бесплатных школ

Первые серьезные шаги к созданию школьной системы императрица сделала еще в 1760-х годах: в 1764 году были открыты Смольный институт благородных девиц и Воспитательное общество благородных девиц. В 1766 году ею был принят новый устав Сухопутного шляхетского корпуса. Разрабатывая в 1775 году указ «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи», она возложила на приказы общественного призрения обязанность открывать на местах училища губернского и уездного уровня.

В 1781 году императрица основала учебное заведение при Исаакиевском соборе, положившее начало целой сети школ, развитие которых было законодательно закреплено в указе от 27 февраля того же года. Год спустя 8 апреля система получила развитие по всей России.

Согласно «Уставу народным училищам в Российской империи», изданному в 1786 году, предписывалось «в каждом губернском городе быть по одному главному народному училищу». В эти заведения принимали детей всех сословий, за исключением крепостных. Во главе училища стоял директор или смотритель, подчинявшийся губернскому приказу общественного призрения. В уездных городах создавались малые училища с двухгодичным сроком обучения, в губернских городах наряду с ними открывались «главные школы».

После школьной реформы 1804 года главные народные училища были преобразованы в гимназии.

1966 Избрание Леонида Брежнева Генеральным секретарём ЦК КПСС

Проводимый Н. С. Хрущевым курс, его стиль и методы руководства вызывали растущее недовольство партийно-государственного аппарата, а также хозяйственных руководителей, директорского корпуса. Наконец, по отношению к Хрущеву оппозиционно настроены были кадровые офицеры и генералитет, а также многие авторитетные работники органов государственной безопасности, вследствие бездумных и многочисленных реорганизаций и сокращений силовых ведомств.

В условиях отсутствия четкого законодательного механизма смены руководства страны смещение Хрущева тайно готовилось группой партийно-государственной элиты с самого начала 1964 г. Наиболее активную роль в организации заговора против партийного лидера играли секретарь ЦК КПСС А. Н. Шелепин, Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Г. Игнатов, первый секретарь Харьковского обкома КПСС Н. В. Подгорный и руководитель КГБ В. Е. Семичастный. Ставший в 1960 г. Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев, одновременно являвшийся секретарем ЦК КПСС, занимал выжидательную позицию и непосредственно включился в подготовку заговора уже на заключительной стадии.

12 октября 1964 г., в тот момент, когда Н. С. Хрущев находился на отдыхе в Крыму, в Кремле состоялось расширенное заседание Президиума ЦК, где Суслов и Шелепин поставили вопрос о смещении лидера страны со всех занижаемых постов. Срочно прибывшему в Москву на заседание Президиума Хрущеву были предъявлены жесткие обвинения в отходе от принципов коллективности руководства, волюнтаризме и грубом администрировании. Против Хрущева выступили почти все члены Президиума, кроме А. И. Микояна. 14 октября состоялся пленум ЦК КПСС, на котором Хрущев был освобожден от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК партии, Председателя Совета Министров СССР «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». На октябрьском (1964 г.) пленуме ЦК было признано нецелесообразным дальнейшее совмещение обязанностей лидера партии и руководителя правительства. Первым секретарем ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев, а Председателем Совета Министров СССР - А. Н. Косыгин.

12 апреля

1961 Первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле «Восток»

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Полёт продолжался 1 час и 48 минут. «Восток» обогнул земной шар и благополучно приземлился в Саратовской области.

К полету в космос готовились 19 молодых летчиков-истребителей. Когда началась подготовка, никто не мог даже предположить, кому из них предстоит открыть дорогу к звездам.

За четыре месяца до полета практически всем стало ясно, что полетит именно Гагарин. Никто из руководителей советской космической программы никогда не говорил, что Юрий Алексеевич был подготовлен лучше, чем другие. Выбор первого определялся многими факторами, причем физиологические показатели и знание техники не были доминирующими. Сергей Павлович Королев, который внимательно следил за подготовкой, и руководители Оборонного отдела ЦК КПСС, курировавшие космические разработки, и первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев прекрасно понимали, что первый космонавт должен стать лицом нашего государства, достойно представляющим Родину на международной арене. Наверное, именно эти причины и заставили сделать выбор в пользу Гагарина, обаяние которого покоряло всех, с кем ему приходилось общаться.

Всего 108 минут продолжался первый полет, но этим минутам суждено было стать звездными. Когда радостная новость за считанные часы облетела Землю, Юрий Гагарин уже был Гражданином мира. Смелость и бесстрашие простого русского парня с широкой улыбкой покорили все человечество. Вскоре весь мир увидел и кадры кинохроники, ставшие историей. Подготовка к полету, спокойное и сосредоточенное лицо Юрия Гагарина перед шагом в неизвестность, его знаменитое «Поехали!».

18 апреля

1242 Войско русского князя Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

Ледовым побоищем или Чудской битвой называется сражение новгородско-псковских войск князя Александра Невского с войсками ливонских рыцарей на льду Чудского озера. В 1240 рыцари Ливонского ордена овладели Псковом и продвинули свои завоевания в Водскую Пятину; их разъезды подходили на 30 верст к Новгороду, где в то время не было князя, потому что Александр Невский, рассорившись с вечем, удалился во Владимир. Стесненные рыцарями и Литвой, совершившей набег на южные области, новгородцы отправили послов просить Александра вернуться. Прибыв в начале 1241, Александр очистил от противника Водскую пятину, но на освобождение Пскова решился лишь после соединения новгородских отрядов с низовыми войсками, прибывшими в 1242 под началом его брата – князя Андрея Ярославича. Немцы не успели прислать подкрепление своему незначительному гарнизону, и Псков был взят штурмом.

На этом успехе, однако, нельзя было закончить кампанию, так как стало известно о подготовке рыцарей к борьбе и об их сосредоточении в Дерптском (Тартуском) епископстве. Вместо обычного ожидания противника в крепости, Александр решил идти навстречу врагу и внезапным нападением нанести ему решительный удар. Выступив по изведанному пути на Изборск, Александр выслал сеть передовых разведывательных отрядов. Вскоре один из них, вероятно, наиболее значительный, под началом брата посадника Домаша Твердиславича, наткнулся на немцев и чудь, был разбит и принужден к отступлению. Дальнейшая разведка обнаружила, что противник, выслав незначительную часть сил на Изборскую дорогу, главными силами двинулся напрямик к покрытому льдом Чудскому озеру, чтобы отрезать русских от Пскова.

Александр решил принять бой у Чудского озера на урочище Узмени, у «Воронея камени». На рассвете рыцарское войско вместе с контингентами эстов (чуди) построилось своеобразной сомкнутой фалангой, известной под названием «клина» или «железной свиньи». В таком боевом порядке рыцари двинулись по льду на русских и, врезавшись в них, прорвали центр. Увлёкшись успехом, рыцари и не заметили обход обоих флангов русскими, которые, зажав противника в клещи, нанесли ему поражение. Преследование после Ледового побоища велось до противоположного Соболицкого берега озера, причём лёд стал подламываться под столпившимися беглецами. 400 рыцарей пали, 50 были взяты в плен, а тела легковооружённой чуди лежали на 7 верстах. Изумлённый магистр ордена с трепетом ожидал Александра под стенами Риги и просил у датского короля помощи против «жестокой руси».

После Ледового побоища псковское духовенство встретило Александра Невского с крестами, народ именовал его отцом и спасителем.

25 апреля

1547 Крупнейшим пожаром сожжена Москва

В 1547 году, страшный пожар, вспыхнувший от Воздвиженского храма Крестовоздвиженского монастыря уничтожил Кремль, Китай-город и посады и привёл к Московскому восстанию: летопись сообщает, что вначале «загореся храм Воздвижение честнаго Креста за Неглинною на Арбацкой улице», а предания говорят, что он был предсказан Василием Блаженным.

С жаром описал стихию, разбушевавшуюся в 1547 году, Карамзин: «Вся Москва представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезли, каменные распались, железо рдело как в горнице, медь текла… Люди с опаленными волосами, черными лицами, бродили как тени среди ужасов обширного пепелища». В тот день погибло 1700 человек, сгорела треть города. Этот пожар был далеко не первым с начала года. А за пожаром последовало народное восстание против родни семнадцатилетнего царя Ивана Васильевич, князей Глинских. Молодой Иван Грозный воспринял всю цепь событий как Божью кару, посланную ему за все неправедные дела.

1755 Открылся Московский университет в здании Аптекарского дома у Воскресенских ворот на Красной площади

Московский университет мог оказаться на Воробьевых горах еще в XVIII веке, но в итоге заселился в Аптекарский дом, который выполнял функции банка, а впоследствии стал Историческим музеем. В знаменитое здание МГУ на Моховой университет переехал намного позже.

В 1754 году начались поиски зданий, необходимых для Московского университета. В своих беседах с графом Шуваловым Михайло Васильевич Ломоносов рассматривал в качестве одного из возможных мест строительства здания университета Воробьевы горы, а также район Красных ворот. Но императрица Елизавета Петровна своим указом определила, что новое учебное заведение будет размещаться в Аптекарском доме на Красной площади. Здание МГУ на Красной площади - ныне это Исторический музей.

Ныне это Исторический музей, а тогда в нем было отделение Штатс-коллегии, хранившей в своих подвалах около 80 пудов медных денег – налогов, собранных с москвичей. По этой причине здание было совершенно непригодно для проведения занятий, так как его охраняло огромное количество жандармов, размещавшихся в комнатах и залах на этажах. Пришлось перестраивать внутреннее убранство, и первые студенты оказались там только через полгода.

1986 Авария на Чернобыльской АЭС (Чернобыльская катастрофа)

На протяжении почти восьми веков Чернобыль был просто небольшим украинским городком, но после 26 апреля 1986 года это имя стало обозначать самую страшную техногенную катастрофу за всю историю человечества.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС прогремел взрыв, последствием которого стало полное разрушение атомного реактора станции. 2 человека погибли во время катастрофы, 31 человек умер в последующие месяцы, около 80 — в последующие 15 лет. У 134 человек развилась лучевая болезнь, в 28 случаях приведшая к смерти. Порядка 60 000 человек (в основном — ликвидаторы) получили высокие дозы облучения.

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла настолько стремительно, что вплоть до последних секунд все приборы контроля оставались работоспособными, благодаря чему весь ход катастрофы известен буквально до долей секунд.

Первые месяцы после аварии основную вину за неё возлагали на операторов, которые допустили массу ошибок, приведших к взрыву. Но с 1991 года ситуация изменилась, и с персонала АЭС были сняты практически все обвинения. Да, люди допустили несколько ошибок, но все они соответствовали действующему на тот момент регламенту эксплуатации реактора, и ни одна из них не была фатальной. Так что в качестве одной из причин аварии признано низкое качество регламентов и требований безопасности.

Взрыв реактора привёл к чудовищным по масштабам радиационным загрязнением местности. В реакторе на момент аварии находилось порядка 180 тонн ядерного топлива, из которых от 9 до 60 тонн были выброшены в атмосферу в виде аэрозолей — огромное радиоактивное облако поднялось над АЭС, и осело на большой территории. В результате загрязнению подверглись значительные территории Украины, Беларуси и некоторых областей России.

До сегодняшнего дня точно неизвестно число эвакуированных людей, но по приблизительным оценкам более чем из ста населенных пунктов за весь 1986 год было эвакуировано около 115 000 человек, а в последующие годы было переселено еще более 220 000 человек.

Впоследствии вокруг Чернобыльской АЭС, в 30-киллометровой зоне, была создана так называемая «зона отчуждения», в которой введён запрет на всякую хозяйственную деятельность, а чтобы предотвратить возвращение людей, практически все населенные пункты были в прямом смысле слова уничтожены.

29 апреля

311 Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство

Галерий, чье полное имя Гай Галерий Валерий Максимиан, с 305 года являющийся полновластным правителем Восточной части Римской империи, 30 апреля 311 года подписал эдикт, впервые разрешивший населению, открыто исповедовать христианство и способствовать распространению этого вероучения. Кстати, Галерий долгое время являлся одним из самых убежденных и последовательных противников христианства в римской истории. Он принимал участие в преследованиях христиан, которые начались в 303 году (первый эдикт против христиан — 23 февраля 303 года). По одним данным, инициатором гонений был сам Диоклетиан, по другим — ревностный язычник Галерий лично убедил Диоклетиана начать преследования. Так или иначе, Галерий принимал в них активное участие и продолжил их во время собственного правления. Галерий «поменял» свои убеждения из-за болезни, вероятно, надеясь на «ответную благодарность» Бога христиан. Но надежды его не оправдались: через несколько дней после подписания эдикта Галерий умер.

29 апреля

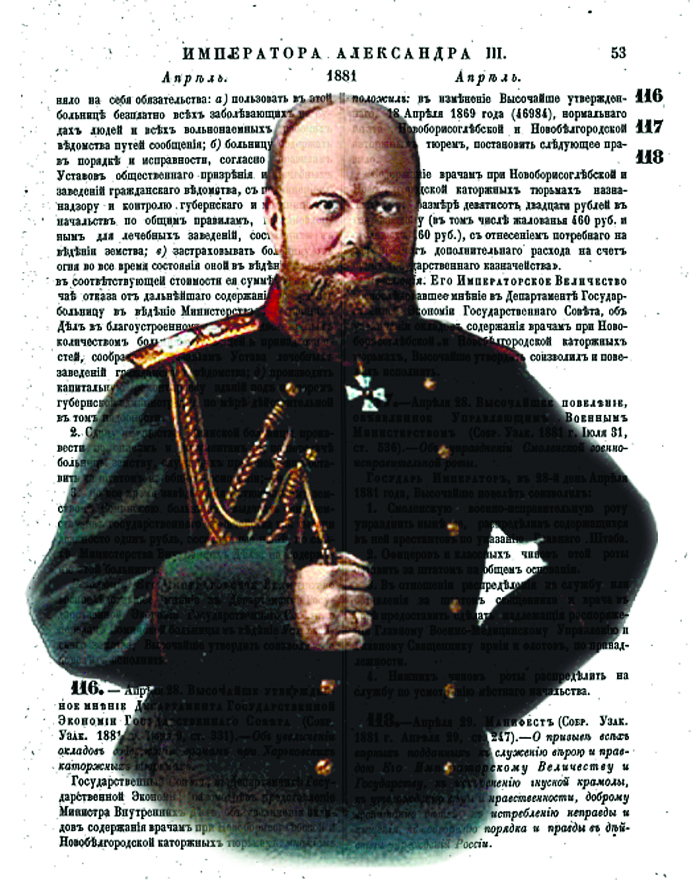

1881 Манифест Александра III о незыблемости самодержавия

Манифест о незыблемости самодержавия — принятое в историографии именование Высочайшего Манифеста, данного 29 апреля 1881 года императором Александром III. В оригинале он имел следующий заголовок: «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России».

При восшествии 1 марта 1881 года, после убийства своего родителя Александра II, на всероссийский престол Александр III проявлял некоторое колебание в выборе политической ориентации своего царствования. Вскоре он избрал консервативный курс, который отстаивали его советчики Константин Победоносцев и граф Сергей Строганов.

В письме из Петербурга от 4 мая 1881 года К. П. Победоносцев, который был автором проекта манифеста, писал императору: «В среде здешнего чиновничества манифест встречен унынием и каким-то раздражением: не мог и я ожидать такого безумного ослепления. Зато все здравые и простые люди несказанно радуются. В Москве ликование, — вчера там читали его в соборах и было благодарственное молебствие с торжеством. Из городов приходят известия о всеобщей радости от появления манифеста».

1472 В московском Кремле заложен Успенский собор

Патриарший Успенский собор Московского Кремля — одна из величайших святынь всей России.

В конце XV в. великий князь Иван III, объединивший под властью Москвы все русские княжества, начал создание своей новой резиденции с перестройки Успенского собора. Храм разобран в 1472 году до самого основания, при этом были обретены мощи свт. Петра. Псковские мастера Кривцов и Мышкин возвели новый собор, однако он неожиданно рухнул. Тогда Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Фиораванти, под руководством которого и было построено (1475-1479) здание, и поныне украшающее Московский Кремль. Фиораванти было поручено взять за образец Владимирский Успенский собор — тем самым подчеркивалась преемственность Москвы по отношению к одному из древних центров Святой Руси.

20 августа 1479 года митрополит Геронтий совершил освящение храма. Мощи святителя, находившиеся во время строительства в церкви святого Иоанна Богослова, были перенесены в собор.