- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий февраля

Календарь исторических событий февраля

- 3.02.2017

- 3.02.2017

СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ

2 февраля

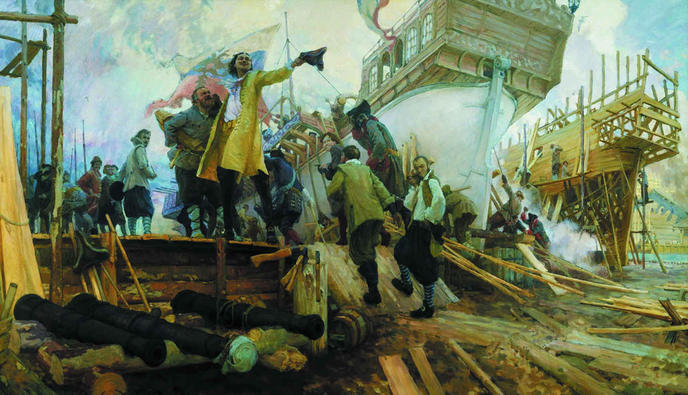

1701 Пётр I издал указ о постройке на Ладоге шести 18-пушечных кораблей(начало создания Балтийского флота)

2 февраля 1701 года царь Пётр I издал Указ, положивший начало созданию Балтийского флота. Государь Пётр I повелел начать строительство на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей и 9 вспомогательных судов. Зимой 1702 года начали строить верфь на реке Сясь, впадающей в Ладожское озеро. В 1703 году в Лодейном Поле на реке Свирь была заложена Олонецкая верфь. Здесь было построено 7 фрегатов, 5 шняв, 7 галер, 13 полугалер, 1 галиот и 13 бригантин. Ещё одну верфь заложили на реке Волхов. Корабли, построенные на этих верфях, стали основой Балтийского флота. 22 августа 1703 года на Олонецкой верфи был спущен на воду первый корабль - 28-пушечный фрегат «Штандарт».

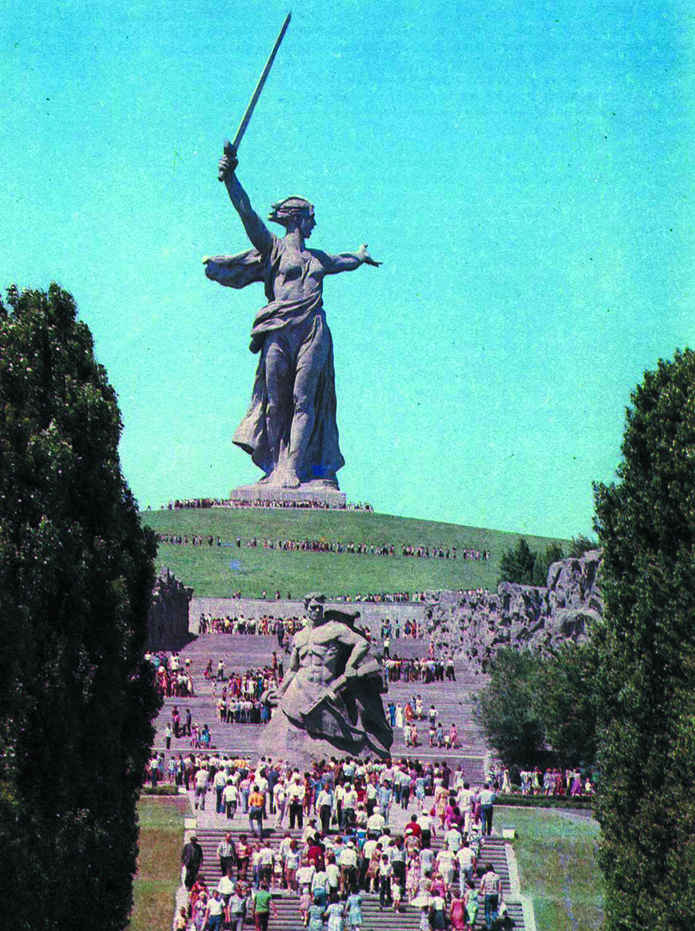

1943 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года, входило разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий «А» и «Б».

Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный отпор врагу - 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Ф. Паулюс сдался в плен.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Сегодня в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России, а в самом Волгограде множество исторических мест, связанных с его героическим прошлым.

Подробнее в следующем материале.

3 февраля

1718 Пётр I издал указ о лишении своего сына Алексея прав наследования престола. Наследником объявляется маленький царевич Пётр

Манифестом от 3 февраля 1718 года Пётр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола. Права эти перешли к малолетнему царевичу Петру (который, однако, скончался в 1719 году). Алексей был сыном Петра от первого брака с Евдокией Лопухиной и воспитывался в среде, враждебной Петру. Пётр желал сделать сына продолжателем своего дела – коренного реформирования России, но Алексей всячески от этого уклонялся. Духовенство и бояре, окружавшие Алексея, настраивали его против отца. Пётр же угрожал Алексею лишить его наследства и заточить в монастырь. В 1716 году Алексей, боясь гнева отца, бежал за границу: сначала в Вену, потом в Неаполь. Угрозами и обещаниями Пётр вернул сына в Россию и в феврале 1718 года лишил прав престолонаследия.

4 февраля

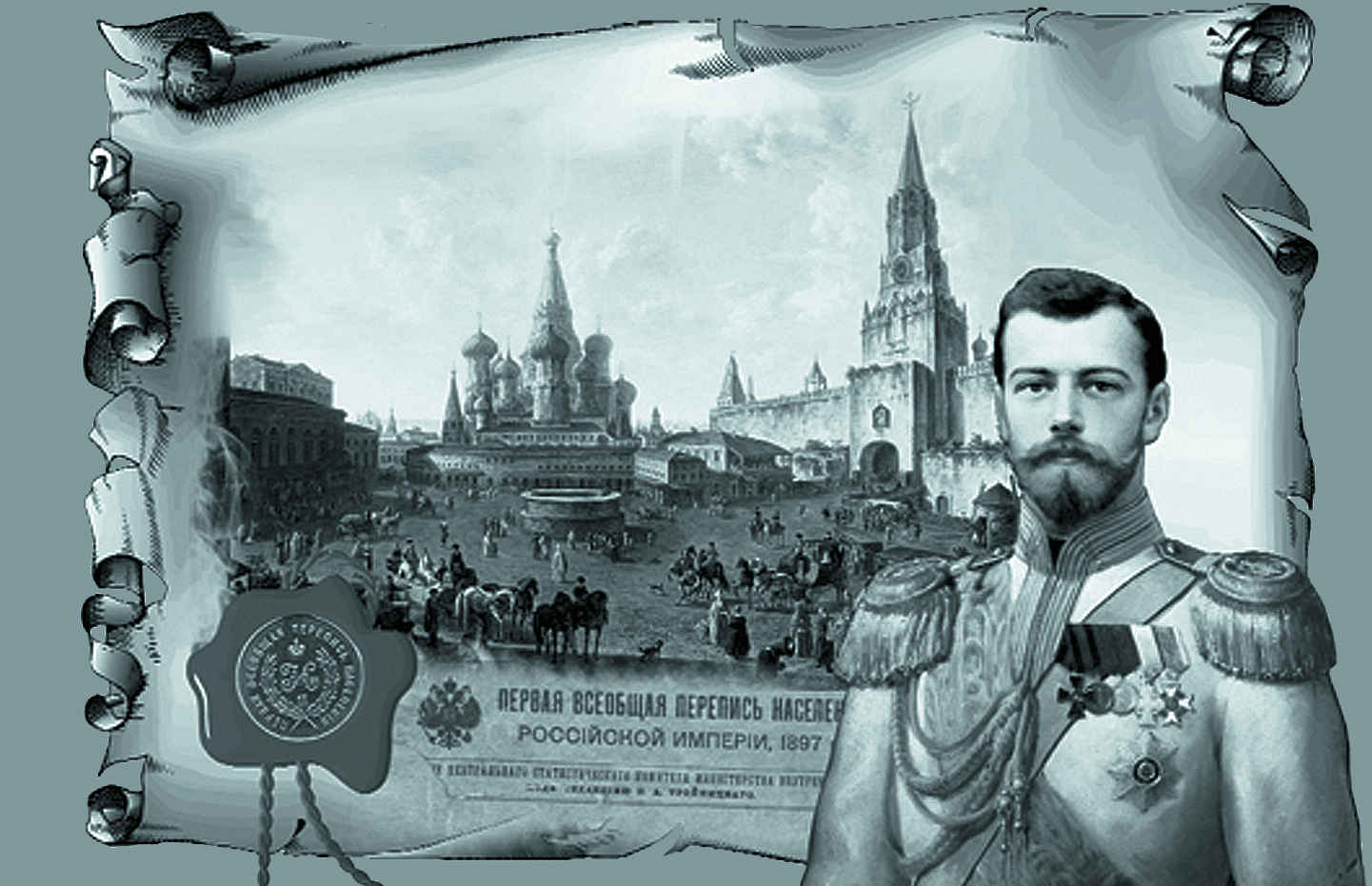

1719 Царём Петром I подписан указ о проведении первой переписи населения России

Старые русские переписи, называвшиеся до Петра I «сошным письмом», а затем «ревизиями», преследовали чисто фискальные цели. В первом случае учитывались крестьянские и посадские дворы, во втором - главы семейств. Данные не охватывали женщин и детей, холостых и незамужних, а также всех, кто налогов не платил и с этой точки зрения интереса для государства не представлял: дворянство, духовенство, казаков, солдат, так называемых «неподатных простолюдинов», например, ямщиков, бродяг и заключенных, аборигенные народы. Не проводились ревизии в Польше, Закавказье и Финляндии. Отчаянно сопротивлялись любому государственному учёту старообрядцы, видевшие в нём попытку наложить на них «печать антихристову».

С 1719 по 1857 год состоялось десять ревизий, данные которых именовались «ревизскими сказками».

Судить о численности населения России в разные эпохи можно лишь приблизительно. По оценочным данным, в начале царствования Петра в стране жили 11-13 миллионов человек, через сто лет, на закате правления Екатерины II, подсчеты показали от 33 до 40 миллионов.

Первая и единственная всеобщая перепись населения в Российской империи состоялась в 1897 году.

Переписи 1920 и 1923 годов охватывали только городское население. Первая всеобщая перепись состоялась 17 декабря 1926 года. Численность населения СССР составила 142 миллиона человек.

Следующая перепись, проведенная в январе 1937 года, оказалась трагической. Согласно данным, несколько дней спустя доложенным Сталину и Молотову, численность населения СССР составила 162 миллиона человек.

Вышло неудобно. В середине 1930-х годов пропаганда широко оперировала цифрой в 170 миллионов, полученной на основании данных предыдущей переписи и средних показателей рождаемости и смертности. В 1939 году провели новую перепись, показавшую «правильный» результат - 170,6 млн человек.

После войны 1941-1945 годов самое время было провести новую перепись, но она состоялась лишь в 1959 году.

После этого в СССР прошли ещё две переписи: в 1970-м и 1989 годах. По данным на 12 января 1989 года, население распавшейся через два с половиной года империи составляло 286,7 млн человек, в том числе 147,4 миллионов - в Российской Федерации.

На 1 января 2016 года по оценке Росстата в России было 146544710 постоянных жителей.

1725 Из Петербурга отправилась на восток экспедиция под началом Витуса Беринга

Поиск выхода России на просторы мирового океана всегда был «идеей фикс» Петра I. К Чёрному морю прорваться не удалось. Господство на Балтике было весьма относительно - шведы или датчане в любую минуту могли перекрыть узкую горловину выхода из Балтики на атлантические просторы. Оставался Северный морской путь и Дальний Восток: сквозь пролив между Азией и Америкой российские суда могли бы прорваться к Индии и Китаю. Если там был пролив.

4 февраля 1725 года из Петербурга двинулась на восток экспедиция под руководством Витуса Беринга, которому Пётр I за три недели до своей смерти поручил выяснить существование перешейка или пролива между Азией и Америкой.

Первая Камчатская экспедиция 1725-1730 годов стала первой морской научной экспедицией в России. Была впервые произведена инструментальная съёмка западного побережья моря (названного затем в честь Беринга) на протяжении более чем 3500 км. Результатом похода стала также довольно подробная и точная карта восточного побережья Российских владений (позднее ею пользовались все западноевропейские картографы при изображении северо-востока Азии).

7 февраля

1238 Монгольское войско хана Батыя после осады города Владимира захватывает город штурмом

Город Владимир, основанный в 990 году Владимиром Святославичем, был с 1157 года столицей Северо-Восточной Руси. Владимир был не только политическим, но и культурным центром региона. Во Владимире и соседнем Суздале сложилась владимиро-суздальская школа живописи; в городе велось летописание. Всё население поголовно обучалось грамоте.

После разведывательного рейда 1223 года татары начали подготовку к большому походу в Восточную Европу, который возглавил внук Чингисхана хан Батый. Зимой 1237 года татары пришли на Русь и 16 декабря начали штурм Рязани. После пятидневного непрерывного штурма татары взяли и разрушили город, поголовно вырезав всех его жителей. Разрушив и разграбив Рязань, Коломну и Москву, 3 февраля 1238 года основная часть войск Батыя подошла к тогдашнему великокняжескому городу Руси Владимиру. 7 февраля начался штурм. Полетели каменные ядра. Деревянные укрепления южнее Золотых ворот, у церкви Спаса, не выдержав ударов, рухнули на значительном протяжении.

Прорвав оборону, татары ворвались в город и подожгли его. В горящем Успенском соборе погибли жена и дети Юрия Всеволодовича, священники и женщины.

8 февраля

1724 По повелению императора Петра I указом правительствующего Сената учреждена Российская академия наук

Академия наук и художеств была учреждена именным указом Сената, изданным по воле Петра I, 8 февраля 1724 года и делилась поначалу на три класса: математический, физический и гуманитарный. Академия возникла и развивалась именно как академия государственная, и члены академии имели чины по табели о рангах. Задачей академии было и приращение знаний, и решение важных для державы практических задач, и консультации по вопросам, к делам науки относящимся.

Праздник был учреждён указом президента в 1999 году. Раньше День науки отмечался в третье воскресенье апреля, так как в 1918 году между 18 и 25 апреля Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ», что явилось фактическим признанием Советами науки.

1837 Дуэль А. С. Пушкина с Дантесом на Чёрной речке

8 февраля под Петербургом в перелеске близ Комендантской дачи состоялась дуэль, на которой Александр Сергеевич Пушкин был ранен: пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для того времени ранение было смертельным. Ответным выстрелом Пушкин легко ранил кавалергарда Дантеса в правую руку.

Условия дуэли, по настоянию Пушкина, были смертельными и не оставляли шанса уцелеть обоим противникам: барьер отделял врагов едва на десять шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. Секундантом Пушкина был его лицейский товарищ подполковник К. К. Данзас, секундантом Дантеса - сотрудник французского посольства виконт д’Аршиак.

10 февраля 1837 года в 14:45 Пушкин скончался в своём кабинете. В момент его кончины были остановлены часы, которые, являясь реликтом эпохи, хранятся до сих пор, став одним из значимых экспонатов музея, организованного в этом доме впоследствии.

9 февраля

1676 На русский престол восходит Фёдор Алексеевич

Фёдор Алексеевич (30.05.1661 - 27.04.1682) - русский царь с 9 февраля 1676 года, сын Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской. В царствование Федора Алексеевича происходила борьба за влияние в правительстве и смена различных группировок. Правительством Фёдора Алексеевича был предпринят ряд попыток осуществления реформ: в 1678 году проведена общая перепись населения, в 1679 году введено подворное обложение, увеличившее податной гнёт; в 1682 году уничтожено местничество, в связи с этим сожжены разрядные книги; в целях централизации государственного управления некоторые смежные приказы объединены под руководством одного лица; предпринята попытка ослабить влияние патриарха на государственные дела. Всё это вызывало обострение противоречий в верхах и недовольство городских низов (в том числе стрельцов), что привело к Московскому восстанию 1682 года.

Фёдор Алексеевич был широко образованным человеком, знал древнегреческий и польский языки. Его учителем был Симеон Полоцкий. Федор Алексеевич - один из инициаторов создания Славяно-греко-латинской академии, он сам сочинил некоторые песнопения.

1725 На русский престол при поддержке петровской гвардии восходит Екатерина I

Российская императрица Екатерина I Алексеевна (урождённая Марта Скавронская) родилась 5 апреля 1684 года в Лифляндии. По одним сведениям, она была дочерью латышского крестьянина Самуила Скавронского, по другим - шведского квартирмейстера по фамилии Рабе.

В 1702 году, после взятия Мариенбурга русскими войсками, она стала военным трофеем и оказалась сначала в обозе генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева, а затем у фаворита и сподвижника Петра I Александра Меншикова.

Около 1703 года молодая женщина была замечена Петром I и стала одной из его любовниц. По возвращении в Петербург 19 февраля 1712 года Пётр обвенчался с Екатериной, а их дочери Анна (1708) и Елизавета (1709) получили официальный статус цесаревен. В мае 1724 года Пётр I впервые в истории России короновал Екатерину в качестве императрицы.

После смерти Петра I 9 февраля 1725 года усилиями Меншикова и при опоре на гвардию и петербургский гарнизон Екатерина I была возведена на престол.

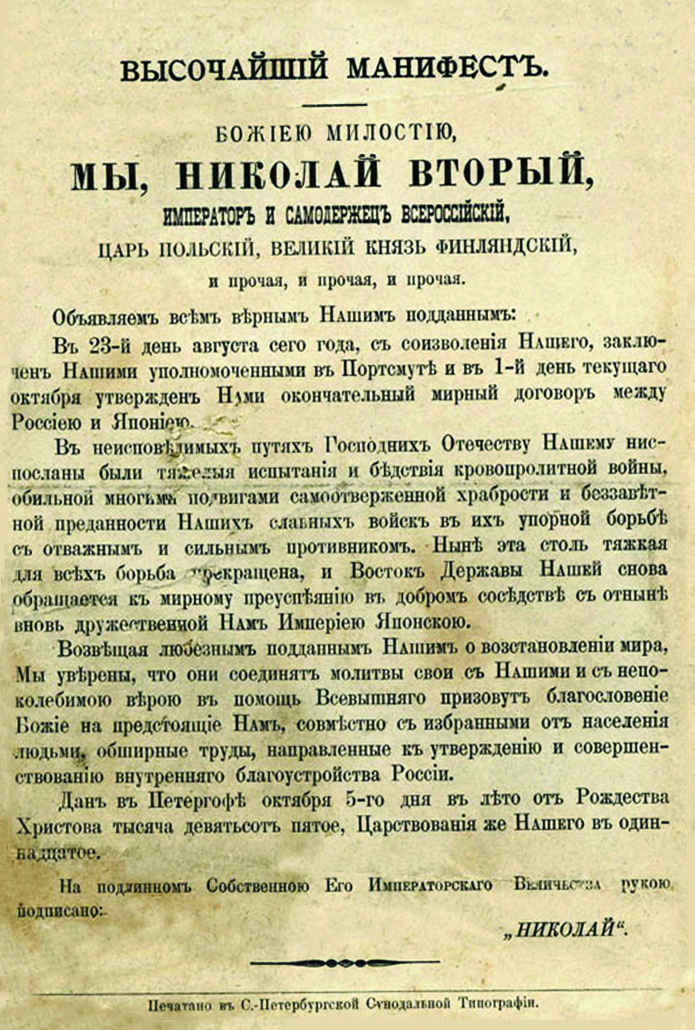

1904 Объявляется манифест Николая II о войне с Японией

Русско-японская война началась 9 февраля 1904 года. Флот Японии неожиданно, до официального объявления войны, напал на корабли, находящиеся на внешнем рейде Порт-Артура. В результате этого нападения были выведены из строя мощнейшие корабли русской эскадры. Объявление войны состоялось только 10 февраля. Важнейшей причиной русско-японской войны стала экспансия России на восток. Однако причиной непосредственной явилась аннексия Ляодунского полуострова, ранее захваченного Японией. Это спровоцировало военную реформу и милитаризацию Японии.

О реакции русского общества на начало русско-японской войны кратко можно сказать так: действия Японии возмутили российское общество. Мировое сообщество отреагировало иначе. Англия и США заняли прояпонскую позицию. А тон сообщений в прессе отличался явным антирусским настроем.

Наиболее значительными событиями русско-японской войны стали:

Мукденское сражение (5 – 24 февраля), остававшееся крупнейшим сухопутным сражением в истории человечества до начала Первой мировой. Завершилось оно отходом русской армии, потерявшей 59000 убитыми. Потери японцев составили 80000.

Цусимское сражение (27 – 28 мая), в котором японский флот, численностью в 6 раз превосходивший русский, практически полностью уничтожил русскую Балтийскую эскадру.

Ход войны явно складывался в пользу Японии. Однако её экономика была истощена войной. Это заставило Японию пойти на мирные переговоры. В Портсмуте 9 августа участники русско-японской войны начали мирную конференцию.

11 февраля

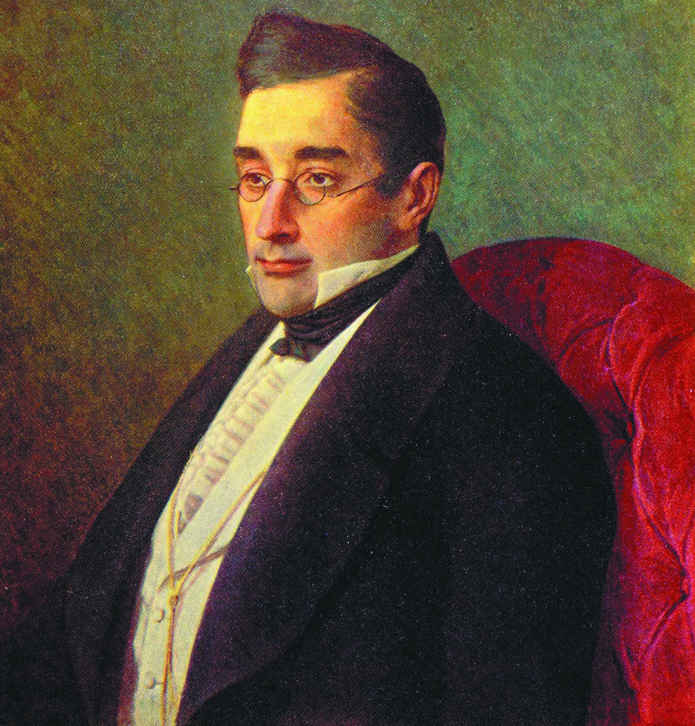

1829 В Тегеране погиб писатель, композитор и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов

Писатель, композитор, дипломат Александр Сергеевич Грибоедов прожил короткую и яркую жизнь. Он оставил после себя бессмертную комедию «Горе от ума», знаменитый «грибоедовский» вальс, внёс серьёзный вклад в развитие русской дипломатии. Грибоедов трагически погиб в Персии в возрасте 34-х лет.

Вундеркинд - так бы сегодня назвали 6-летнего Сашу Грибоедова. Уже в этом возрасте он знал три языка, сочинял стихи и музыку. В 11 лет поступил в Московский университет и за два года окончил отделение словесности. Необыкновенные способности помогли ему стать дипломатом и писателем, но в то же время сыграли с ним злую шутку.

Сегодня принято считать, что Грибоедов родился в 1795 году, но исследователь Сергей Фомичёв уверен, что поэт появился на свет на год раньше. В череде неточностей и загадок в биографии Грибоедова доподлинно известно одно: именно он - автор бессмертной комедии «Горе от ума», которая уже два века с успехом идет в театрах.

С Петербургом Грибоедова, москвича по рождению, связывало многое. Там были написаны, напечатаны и поставлены первые пьесы молодого драматурга. Именно в этом городе Грибоедов чувствовал себя творцом.

Ещё при жизни Грибоедова комедия «Горе от ума» стала популярной. Правда, ее запретили печатать и ставить на сцене, но почитатели творчества поэта сами переписывали пьесу. Сочинение Грибоедова расходилось в списках.

В 1826 году Александра Грибоедова арестовали. Его подозревали в причастности к заговору и восстанию декабристов. Писателя привезли в Петербург и поместили в Главный штаб. В заключении он просидел месяц. За неимением прямых доказательств Грибоедова освободили. А вскоре он получил повышение в чине и предписание вернуться на Кавказ. Как дипломат Грибоедов «обладал силой двадцатитысячной армии» - так говорили о нём современники. Во многом благодаря ему был заключён Туркманчайский мир с Персией. По договору она теряла почти все свои территории на Кавказе, а ещё должна была выплатить России огромные по тем временам деньги. Это вызвало недовольство среди местного населения, и в 1829 году толпа персов напала на русское посольство в Тегеране. Грибоедов погиб. Позже персы отдали жене поэта все личные вещи, за исключением его рукописей. Существует версия, что они были сожжены, но учёные надеются, что всё же где-то ещё хранятся не дошедшие до нас произведения Грибоедова.

13 февраля

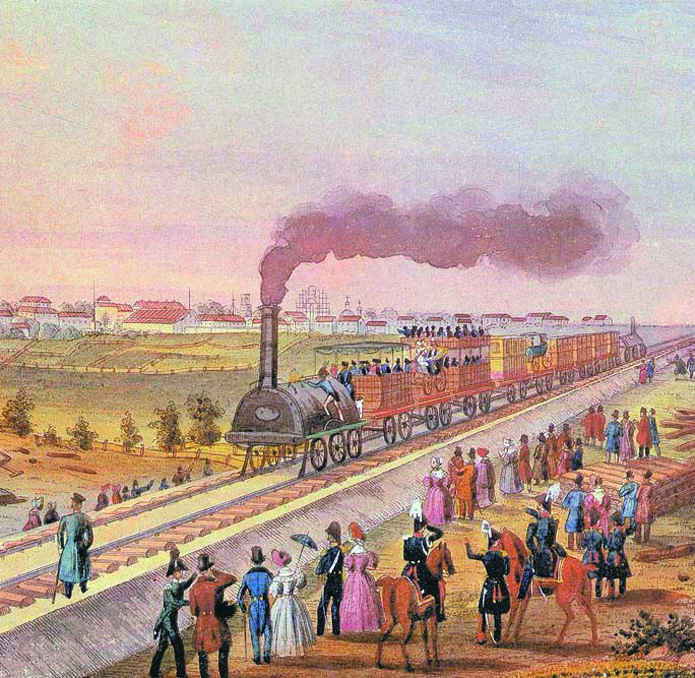

1842 Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Москва

13 февраля 1842 года Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Москва. К этому времени уже функционировала Царскосельская железная дорога. Несмотря на это, министры считали, что связать две столицы железной дорогой слишком дорого из-за неровности ландшафта. И всё же по настоянию царя Николая I чугунка была построена, и 650 километров рельс проложены идеально прямо. Исключение составили два небольших изгиба. По легенде конструкторы воспроизвели их, следуя в точности за начертанной Николаем I на карте линии. Когда император чертил будущую дорогу по линейке, карандаш, наткнувшись на его палец, сделал изгиб.

Через девять лет после подписания указа о строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Москва 13 ноября 1851 года состоялось торжественное открытие этой магистрали - из Петербурга в Москву отправился первый «всенародный поезд». Железнодорожный путь в память об императоре после его смерти стал называться Николаевским, а с 1923 года переименован в Октябрьскую железную дорогу.

1956 В Антарктиде открывается первая советская научная станция «Мирный»

13 июля 1955 года Совет Министров СССР издал постановление об организации Комплексной антарктической экспедиции (КАЭ) Академии наук СССР. В её задачи входила организация главной базы на побережье континента и выбор места для внутриматериковых научно-исследовательских станций.

Комплексная антарктическая экспедиция Академии наук СССР состояла из двух частей - континентальной и морской. Всего в экспедиции (вместе с экипажами судов) участвовало 425 человек, из них на зимовку осталось 92 человека, сезонный состав включал 83 человека, морская часть экспедиции - 48 человек, экипажи судов - 202 человека.

13 февраля 1956 года в Антарктиде был поднят Государственный флаг СССР. Состоялось открытие первой советской антарктической станции, получившей название «Мирный». Станция и расположенная на её территории обсерватория были названы в честь одного из парусных шлюпов, который принимал участие в открывшей шестой материк первой русской антарктической экспедиции под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Тем самым подчёркивалась преемственность в освоении Антарктиды.

1045 Началось строительство Софийского собора в Новгороде - одного из самых древних и знаменитых соборов

Новгородский Софийский собор – один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Древнейший памятник каменной архитектуры на севере Руси - новгородская София - лишь на несколько лет моложе Софии Киевской.

Летописи утверждают, что 15 февраля 1045 года началось строительство Софийского собора в Новгороде. К этому торжественному событию из Киева прибыл Великий князь Ярослав Мудрый и его супруга Ирина. Строился собор около пяти лет. Ныне он является самым древним из сохранившихся на территории России храмов, которые строили славяне. Свинцовый голубь на куполе появился намного позже. По легенде, когда в 1570 году Иван Грозный жестоко расправлялся с жителями Новгорода, на крест собора присел отдохнуть голубь. Увидев страшное побоище, он окаменел от ужаса. В Великую Отечественную войну Софийский собор был повреждён и разграблен, а после войны полностью восстановлен.

17 февраля

1598 Земский собор избирает на царство Бориса из рода Годуновых

7 января 1598 года царь Фёдор Иванович умер, не оставив наследников. По распоряжению патриарха повсюду был разослан приказ о присяге царице Ирине. Но спустя неделю царица отказалась от власти и удалилась в Новодевичий монастырь.

17 февраля, когда истёк траур по царю Федору Ивановичу, патриарх Иов собрал Земский собор. Представители духовенства, верхушка городского посада, стрельцы, дворяне, часть бояр, присутствовавших на соборе, поддержали Годунова и избрали его царем. Однако, осознавая силу оппозиции, Годунов не сразу дал согласие на престол.

1 сентября 1568 г. Борис Годунов был венчан патриархом на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Впервые на российский престол взошёл не «прирождённый», а избранный государь.

18 февраля

1855 На престол вступает Александр II

Александр II вступил на российский престол 18 февраля 1855 года после смерти своего отца императора Николая I в разгар Крымской войны. Исход войны был ясен – Россия шла к поражению. Это поставило императора перед выбором: либо серьезные реформы, первой из которых должна была быть крестьянская, либо все более безнадежное экономическое отставание и неизбежно связанные с ним дальнейшие военные поражения и территориальные потери. Первым из важных мероприятий императора Александра II стало заключение в марте 1856 года Парижского мира, завершившего Крымскую войну.

Известно, что Александр II вошёл в русскую историю как Освободитель в связи с отменой крепостного права согласно манифесту 19 февраля 1861 года, а также как проводник широкомасштабных реформ: финансовой (1863 год), земской и судебной (1864 год), военной (1874 год), реформы городского самоуправления (1870 год) и реформы в области народного просвещения (1863 год).

Отмена крепостного права (1861 год) совпала с началом Гражданской войны в США (1861-1865 годы).

Перед утверждением судебной реформы 1864 года император решил лично ознакомиться с условиями содержания заключённых, а также пообщаться с ними.

Погиб в 1881 году в результате террористического акта, организованного партией «Народная воля».

В память о трагической гибели императора была учреждена государственная награда - Медаль «1 марта 1881 года».

Одна из вершин Уральских гор названа именем императора (Александровская сопка). Она расположена на границе Европы и Азии, вблизи города Златоуст (Челябинская область), её высота 843 метра. 9 июня 1837 года состоялось восхождение на ее вершину будущего императора Александра II.

Александр II был страстным любителем охоты, и именно при нём в среде Императорского двора в моду вошла охота на медведя.

23 февраля

1918 В СССР массовая мобилизация добровольцев в Красную Армию в связи с немецким наступлением и повальным бегством остатков старой русской армии

В приказе Реввоенсовета Республики от 5 февраля 1923 года, подписанном Троцким, событие, послужившее поводом для праздника, определяется так: «23 февраля 1918 года под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооружённой силы». Эта дата напоминает о начавшейся в тот день массовой мобилизации добровольцев в Красную Армию. Мобилизация была объявлена согласно изданному накануне декрету Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности!» в связи с немецким наступлением и повальным бегством остатков старой русской армии.

В настоящее время праздник отмечается как День защитника Отечества в соответствии с Федеральным законом РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» (1995 год).

27 февраля

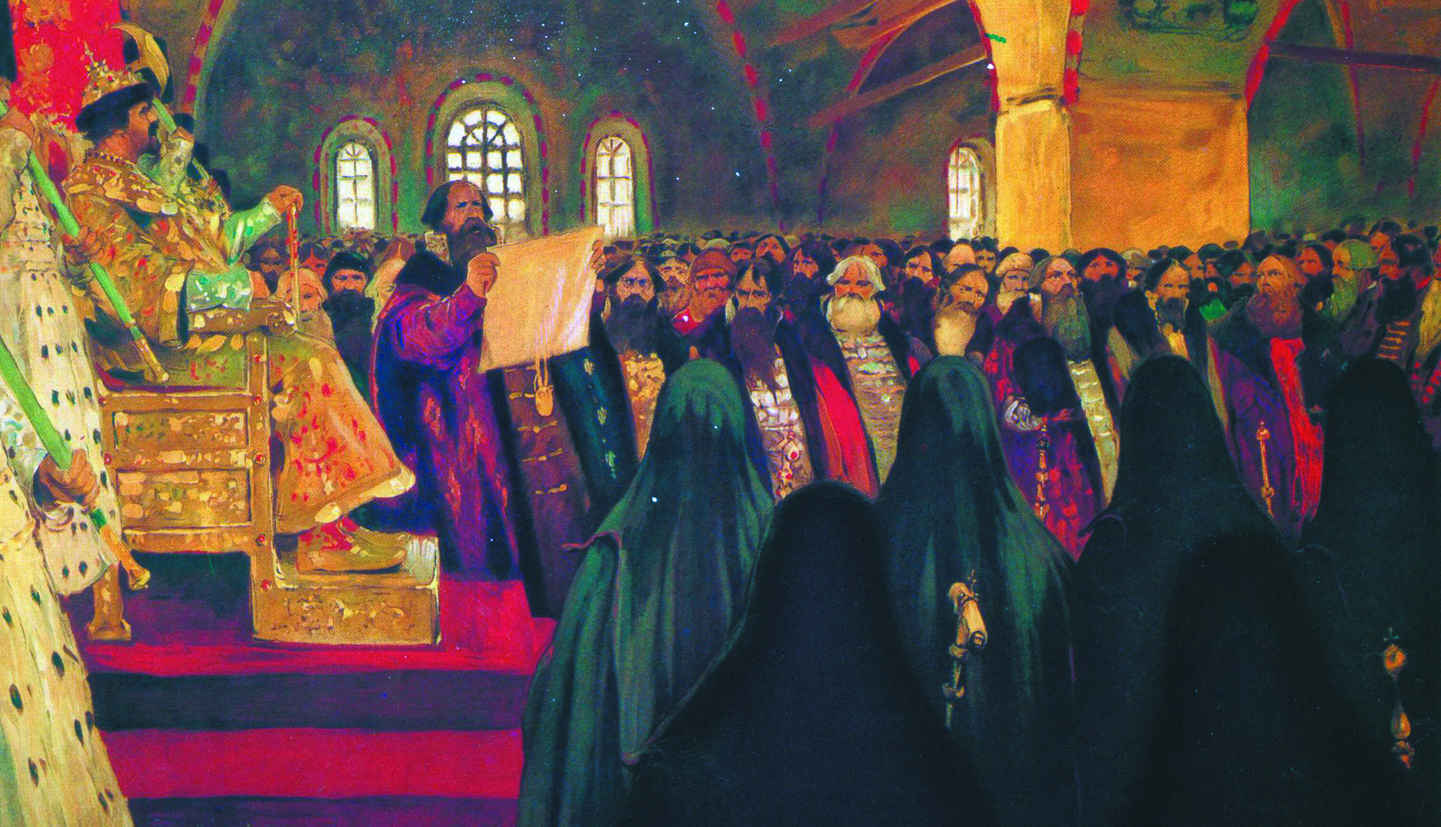

1551 Иван Грозный открывает заседание Стоглавого собора, который ограничит права духовенства

СТОГЛАВЫЙ СОБОР, церковный собор с участием царя Ивана IV и представителей Боярской думы, заседавший в Москве в январе - феврале 1551 года (окончательное завершение работы Стоглавого собора относится к маю 1551 года). Свое название получил от сборника соборных решений, поделенного на 100 глав, - «Стоглав». Стоглавый собор был созван по инициативе правительства, которое стремилось укрепить положение Церкви в борьбе с еретическими движениями. Программа реформ, предложенная Стоглавым собором в виде так называемых царских вопросов, составленных, по-видимому, при участии Сильвестра Благовещенского, предусматривала наряду со значительной перестройкой внутрицерковной жизни секуляризацию церковных земель и установление подсудности духовных лиц светскому суду. Эта часть правительственных предложений была категорически отклонена большинством Стоглавого собора.

Решения, принятые на Стоглавом соборе Ивана Грозного, были собраны в «Стоглав» 1551 года. Название этого сборника связано непосредственно с количеством глав в нем, но стал он так называться с 19 века, до этого он назывался царским, святительским или соборным Уложением.

Деятельность Стоглавого собора распространялась не только на решение религиозно-церковных, но и на решение государственно-экономических вопросов.

Принятие Стоглава должно было решить вопросы, касающиеся:

-

непристойного поведения церковнослужителей: борьбы с пьянством, развратом, взяточничеством и ростовщичеством монастырей; принятые постановления Стоглавого Собора должны были укрепить дисциплину среди духовенства;

-

борьбы с пережитками язычества среди народа;

-

полномочий церковного суда.

Стоглавый собор принял строгий иконописный канон для русской церкви. Основой послужили работы живописца Рублева. Была введена своего рода духовная цензура, обязывающая к определенному порядку переписи книг, строительства церквей и т.д. Церковные обряды и службы стали единообразны на всей территории страны. Местночтимые святые признавались общерусскими.

Государственно-экономическая сторона «Стоглава» касалась споров о церковном землевладении, она содержала пояснения, касающиеся норм церковного права по отношению к нормам государственного, судебного, уголовного права.