- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий мая

Календарь исторических событий мая

- 3.05.2017

- 3.05.2017

СОБЫТИЯ МАЯ

1 мая

1945 В Берлине над рейхстагом водружено Знамя Победы

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года бойцы М. Егоров и М. Кантария водрузили штурмовое знамя 150-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта над зданием Рейхстага. Впоследствии это знамя стало символом победы и вошло в историю и память народов как Знамя Победы.

Это был первый флаг, установленный непосредственно над Рейхстагом. До того, как Егоров и Кантария водрузили знамя, в здании уже было множество других.

Первое Красное Знамя в Берлине установил ефрейтор, разведчик-наблюдатель 1-й батареи 106-го миномётного полка 1-й миномётной Брестской Бригады 5-й Артиллерийской Краснознаменной Калинковичской Дивизии Прорыва РГК А. И. Муравьёв.

Традиция водружения штурмовых флагов зародилась в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны в ходе наступательных действий при освобождении и взятии населённых пунктов.

3 мая

1113 На Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах

Владимир Всеволодович Мономах родился 26 мая 1052 году. Он был сыном Всеволода Ярославича и Анны, дочери императора Византии Константина IX. С 1067 года княжил в Смоленске, а с 1078 года – в Чернигове.

Во время своего княжения в Смоленске заложил в 1101 году Кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, в который была помещена икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», что значит «Путеводительница». По церковному преданию, она была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила название "Одигитрия Смоленская".

В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный воин Меркурий ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина. Приняв в битве мученическую кончину, он был причислен Церковью к лику святых.

3 мая 1113 года Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол и до 1125 года был Великим Киевским князем.

Став великим князем в 60 лет, энергичный и умный Владимир правил твёрдой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – «Пространная Русская Правда», трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпающейся страны, Владимир ввёл культ Бориса и Глеба, поддерживалось летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром.

Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.

6 мая

319 Святая Равноапостольная Нино (святая Нина) крестила царя Грузии Мириана и его сановников

Святая равноапостольная Нина считается покровительницей Грузии, поскольку именно благодаря её проповедям жители Иверии (нынешней Грузии) обратились в христианскую веру.

Грузинская православная церковь - одна из древнейших в христианском мире. 6 мая 319 года грузинский царь Мириан, исцелённый святой Ниной от слепоты, обратился в православие. По совету Нины царь обратился к византийскому императору Константину (306–337) с просьбой прислать епископа и священников для совершения таинства крещения над народом, который до этого верил в языческих богов. Крещение Грузии на реке Куре состоялось в 324 году.

Через несколько лет Нина отправилась в Кахетию, где обратила в христианство царицу Софию.

В Грузии Святую Нину почитают больше всех из святых и считают своей покровительницей. В 326 г. н. э. христианство в древней Грузии стало государственной религией благодаря проповедям святой равноапостольной Нины.

В Грузии День святой Нины называют Нинооба. Службы в этот день проходят не только в столице, но и во всех других православных храмах страны.

8 мая

1712 Столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург

В 1712 году по решению императора Петра I российская столица была перенесена из древней Москвы в Петербург, которому в то время было всего 9 лет. Санкт-Петербург являлся столицей Российской Империи с 1712 по 1918 гг. (за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго вернулся к Москве) и резиденцией российских императоров. С тех пор, как Москва стала центром Великого княжества Московского, а во второй половине XV века – столицей единого Российского государства, на её столичные функции никто не покушался. Но в 1703 году Пётр I заложил в дельте Невы Петропавловскую крепость, с которой начался Санкт-Петербург. С 19 мая 1712 года Петербург стал официальным административным центром Российской империи. Ещё в XVIII веке начали говорить о том, что Петербург – настоящий «европеец» в России. При его застройке широко использовался западный опыт планировки и строительства. Творения Трезини, Растрелли, Кваренги, де Томона во многом определили исторический облик города. Ни один из великих городов Европы не был построен так быстро.

После Октябрьской революции 1917 года столичный статус вновь был возвращён Москве.

9 мая

1945 Акт о безоговорочной капитуляции Германии доставлен в Москву

8 мая 1945 года в 23 часа 45 минут в Карлсхорсте - восточной части Берлина, в здании бывшего немецкого военно-инженерного училища, в кабинете представителя советского Верховного Главнокомандования маршала Г. К. Жукова собрались представители верховного командования США, Англии и Франции.

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года здесь состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. С немецкой стороны документ подписали генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал флота фон Фридебург и генерал-полковник авиации Штумпф, уполномоченные гросс-адмиралом Дёницем - преемником Гитлера. От Советского Союза присутствовали маршал Г. К. Жуков, его заместитель генерал армии В. Д. Соколовский, генеральный прокурор А.Я. Вышинский и ряд высокопоставленных генералов Красной Армии, а также представители верховного командования союзных войск. В 0 часов 43 минуты 9 мая процедура подписания Акта была закончена.

Рано утром 9 мая 1945 года командир транспортного авиаполка Алексей Семенков доставил Акт о капитуляции Германии в Кремль. А в полдень маршалу Жукову сообщили, что вся документация уже вручена Верховному Главнокомандующему.

10 мая

1706 В Адмиралтействе в Петербурге спущен на воду первый 19-пушечный корабль

Начавшаяся в 1700 году Северная война со Швецией, которая длилась более двадцати лет, потребовала от России срочно заняться кораблестроением. Все усилия Петра I были направлены на создание военного флота на Балтийском море. Нужно было строить флот, который мог бы проходить в узких проливах, шхерах и действовать совместно с сухопутной армией. Первым промышленным предприятием Санкт-Петербурга стала Адмиралтейская верфь.

10 мая 1706 года был спущен на воду первый 19-пушечный корабль в Адмиралтействе - центре военного кораблестроения в Петербурге.

11 мая

1939 Начался конфликт на Халхин-Голе

В Монголии на реке Халхин-Гол, начиная с весны и заканчивая осенью 1939 года, шли бои между Советским Союзом и Японией. Весной 1939 года японское правительство направило многочисленные войска к монгольской территории с целью обеспечения создания новой границы между Монголией и Маньчжоу-го. Новая пограничная полоса должна была пройти по реке Халхин-Гол. Советские же войска были направлены на помощь дружественной Монголии и объединились с монгольскими воинскими частями. 11 мая 1939 года после вторжения на монгольскую землю японцы сразу же встретили мощный отпор советских войск и к концу мая были вынуждены отступить на территорию Китая.

Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 16 сентября 1939 года.

12 мая

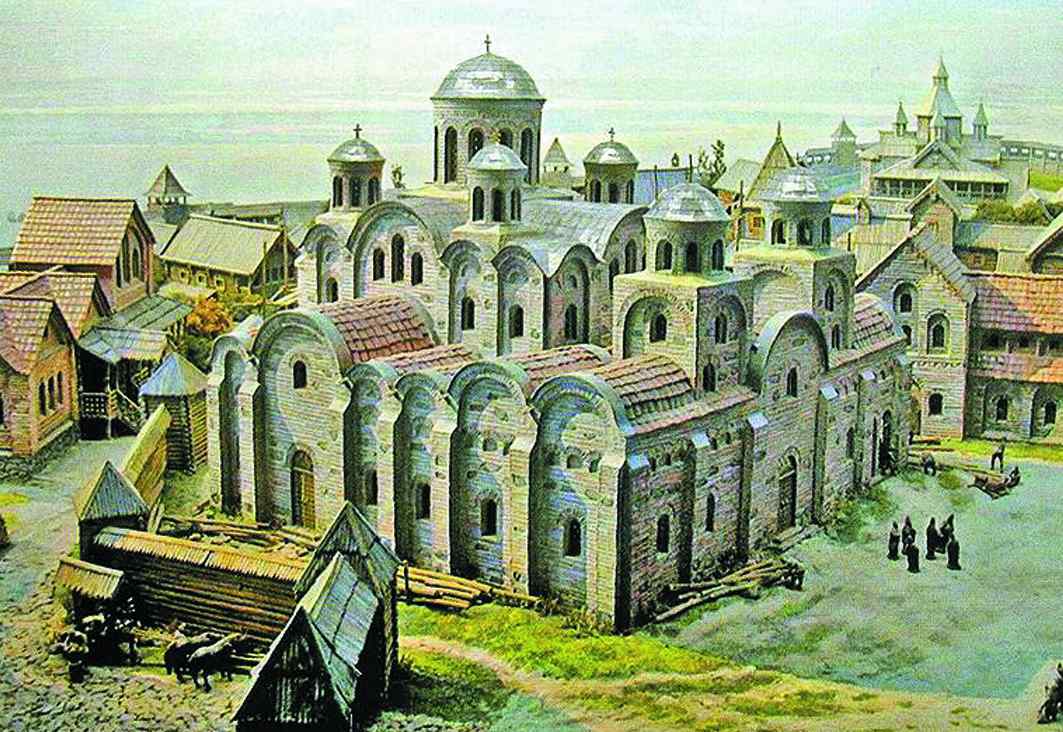

996 В Киеве освящена первая на Руси каменная церковь - Десятинная

Первая на Руси каменная церковь была освящена в Киеве в честь пресвятой Богородицы 12 мая 996 года в эпоху княжения Владимира Великого. Название её – Десятинная – связано с тем, что на её возведение и поддержание Владимир Великий выделил десятую часть своих доходов – десятину. В источниках Десятинную церковь нередко называют церковью Богородицы. Церковь представляла собой крестово-купольный шестиярусный каменный храм.

В начале 11 века была повреждена пожаром, но вскоре её восстановили и с трёх сторон добавили галереи, а также различные украшения в виде фресок, крестов, мозаик и других священных элементов.

В 1169 году церковь разграбили войска Андрея Боголюбского, в 1203 году – войска Рюрика Ростиславича. В конце 1240 года орды хана Батыя, взяв Киев, уничтожили Десятинную церковь – последний оплот киевлян.

14 мая

1905 Начало Цусимского сражения

Цусимское сражение – одно из трагических сражений в истории российского флота – морская битва в Японском море между флотами России и Японии, начавшаяся 27 мая 1905 года и продолжавшаяся 2 дня в Цусимском проливе.

Сражению предшествовал тяжелый переход русских кораблей из Балтийского моря на Дальний Восток длиной 18 тысяч миль (33 тысячи км). Японский флот имел преимущество в бронировании, эскадренной скорости и мощности артиллерийского огня. Кроме того, оборонная промышленность России выпускала снаряды, в 10-15 раз уступавшие по фугасному действию японским. В итоге российская 2-я эскадра Тихоокеанского флота под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под командованием адмирала Того.

Большая часть русских кораблей была потоплена японцами или затоплена экипажами своих кораблей, часть капитулировала, некоторые интернировались в нейтральных портах. И лишь четырём удалось дойти до русских портов. Русская эскадра потеряла убитыми и утонувшими около пяти тысяч человек, из них – более 200 офицеры. В плен были взяты несколько тысяч моряков.

1955 Подписание Варшавского договора

14 мая 1955 года в Варшаве между европейскими странами социалистического содружества: СССР, Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, Чехословакией - был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор). 5 июня 1955 года после передачи ратификационных грамот всеми участниками Варшавского договора на хранение правительству Польши Договор вступил в силу.

Заключение Договора было вызвано деятельностью НАТО (Организация Североатлантического договора - военный политический союз) и имело цель обеспечить безопасность стран-участниц Варшавского договора и поддержание мира в Европе.

Договор предусматривал оказание странами-участницами взаимопомощи в случае нападения на одну из них, взаимные консультации в кризисных обстоятельствах и создание Объединённого командования вооружёнными силами.

15 мая

1115 На Руси учреждается первый православный праздник - День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба

Летом 1015 года умер князь Владимир. Никто из его окружения не ожидал такой скорой кончины князя. В Киеве воцарилось смятение. Но ещё более поразила русский народ гибель его младших сыновей - Бориса Ростовского и Глеба Муромского. Их смерть последовала почти сразу после смерти отца. Это было злодейское убийство. Борис и Глеб пали жертвами преступления, совершенного по приказу их старшего брата Святополка, позднее прозванного в народе Окаянным.

Канонизация Бориса и Глеба была совершена 15 мая 1115 года, когда состоялось перенесение их мощей в храм, построенный князем Изяславом Ярославичем.

Братья были канонизированы как страстотерпцы, что подчёркивает принятие ими мученической смерти не от рук гонителей христианства, а от единоверцев, и их мученический подвиг состоит в беззлобии и непротивлении врагам. Подвиг непротивления злу стал национальным русским подвигом, подлинным религиозным открытием русского народа.

Почитание Бориса и Глеба как святых в других православных странах началось вскоре после их канонизации на Руси

16 мая

1703 В Петербурге, на Заячьем острове, Петр I заложил Петропавловскую крепость

С 1700 года Россия вела Северную войну со Швецией, к 1703 были отвоёваны приневские земли. Для их защиты от нападения шведов здесь было необходимо построить новую крепость. Существовавшую ранее крепость Ниеншанц (у впадения в Неву Охты) посчитали недостаточно пригодной для защиты Невы, новое место выбрали на Заячьем острове.

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге – старейший архитектурный памятник города. Дата закладки крепости считается датой основания Северной столицы. С неё начинается история города.

16 (27) мая 1703 года, в день Святой Троицы, по чертежу Петра I на небольшом острове в устье Невы закладывается крепость Санкт-Петербург. Остров назывался Заячий (в переводе с финского языка) или Веселый (со шведского) и по форме представлял собой вытянутый шестиугольник.

17 мая

1606 Восстание в Москве против поляков. Лжедмитрий I убит и сожжён

В 1604 году в поход на Москву двинулся Лжедмитрий I – Григорий Отрепьев, выдававший себя за сына царя Ивана IV Грозного. Заговор против Русского государства, организованный в Речи Посполитой, смыкался с боярским заговором в Москве против Годунова. Когда в апреле 1605 года царь скончался, Москва присягнула его сыну – Феодору, но молодой царь вскоре был убит. И на русскую землю уже вступал Лжедмитрий, поддерживаемый польским войском. Остатки царских войск перешли на сторону поляков, и в июне 1605 года Лжедмитрий во главе польского отряда вошел в столицу, а через месяц венчался на царство. Новый царь популярности ни среди простого народа, ни среди боярства не снискал.

17 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов. Толпа бросилась в Кремль и к дворам, где стояли польские паны со свитой. Сам Лжедмитрий был убит и сожжён.

1656 Россия вступает в Северную войну (1655-1660), объявив войну Швеции и начав на следующий день военные действия

Воспользовавшись ослаблением Речи Посполитой, понесшей ряд серьёзных поражений в начавшейся в 1654 войне с Россией, шведский король Карл Х Густав (1654–1660) летом 1655 года напал на неё и захватил большую часть польской территории. Он также попытался привлечь на свою сторону союзного России украинского гетмана Богдана Хмельницкого. Чтобы остановить шведскую экспансию и вернуть русские земли, захваченные шведами в Смутное время (Ижорская земля, долина Невы и Карельский уезд), царь Алексей Михайлович (1645–1676) в мае 1656 объявил войну Карлу Х.

20 мая

1742 Русский штурман Семён Челюскин на собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии - мыса, названного вскоре его именем (мыс Челюскина)

Семён Челюскин – знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель. В 1733-1743 годах он, уже будучи в должности штурмана, принимал самое активное участие во второй Камчатской экспедиции. Челюскин работал в отрядах В. Прончищева и Х. Лаптева, занимаясь исследованием Таймырского полуострова. В начале декабря 1741 года Челюскин на собачьих упряжках с казаками Фофановым и Гороховым вновь отправился на Таймыр, чтобы завершить опись северной части полуострова.

20 мая 1742 года штурман Семён Челюскин на собачьей упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии - мыса (который спустя годы назовут его именем - мыс Челюскина). Он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк – одно бревно, которое вез с собою».

В настоящее время на мысе Челюскина находится полярная станция – радиометеорологический центр.

21 мая

1731 Создана Сибирская военная флотилия с главной базой в Охотске для охраны побережий и островов Тихого океана, что послужило началом основания Тихоокеанского флота

Ещё в царствование Анны Иоанновны (1730-1740) в столицу России стали поступать сведения о нападениях японцев, китайцев и маньчжуров на дальневосточные территории Российской империи. Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов российские дальневосточники вынуждены были строить корабли и суда, размещая их при военных портах.

21 мая 1731 года был издан Указ Сената об учреждении Охотской военной флотилии и Охотского военного порта – первого постоянно действующего военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке - с целью охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями.

Таким образом, корабли и суда Охотского порта явились начальным звеном в зарождении морских сил России на побережье Тихого океана. Они сыграли решающую роль в обеспечении защиты интересов страны в регионе и впоследствии превратились в Тихоокеанский флот, прошедший в своем развитии несколько этапов: от парусного до океанского, от пушечного до ракетно-ядерного.

С 1999 года дата 21 мая считается Днём образования Тихоокеанского флота.

1937 Первая дрейфующая экспедиция под названием «Северный полюс»

Развитие полярной авиации в 30-е годы прошлого столетия позволило приступить к планомерному изучению арктического пространства.

Для систематического исследования его водного, атмосферного и ледового режима в СССР было принято решение об организации высокоширотной воздушной экспедиции к Северному полюсу.

21 мая 1937 года на льдину размером в 15 квадратных километров была доставлена группа из четырёх полярников во главе с Иваном Папаниным. Первая в мире дрейфующая станция за 274 дня проделала путь от Северного полюса до Датского пролива у берегов Гренландии.

Уникальные данные, полученные советскими учеными, позволили начать практическое освоение арктического бассейна, сделать регулярной навигацию по Северному морскому пути.

Составу экспедиции были присвоены ученые степени, а Шмидту и Папанину присуждены звания героя Советского Союза.

22 мая

1807 Русский флот адмирала Сенявина разгромил турецкие корабли в Дарданелльском сражении

Уступая сильному политическому давлению наполеоновской Франции, Турция в октябре 1806 года объявила войну России и Англии. В ответ Петербург решил нанести удар по турецкой столице со стороны Чёрного и Средиземного морей. Однако Черноморский флот оказался совершенно не готов к подобной операции - состояние его кораблей было на тот момент плачевным. Сил флота хватило лишь на блокаду Босфора, и главные надежды сосредоточились на cредиземноморской эскадре адмирала Д. Н. Сенявина.

22 мая 1807 года состоялось Дарданелльское морское сражение. Русская средиземноморская эскадра вице-адмирала Д. Н. Сенявина нанесла поражение турецкому флоту. Была сорвана попытка турок прорвать установленную Сенявиным блокаду Дарданелл и турецкой столицы, что значительно обострило внутриполитическую обстановку в Турции и привело к свержению султана Селима III.

25 мая

1579 Иван Грозный отправил грамоту донским казакам (этот день считается Днём основания Донского казачества)

Первым официальным письменным источником, дошедшим до наших дней, является грамота царя Ивана Грозного от 3 января 1570 года о том, чтобы атаман Михаил Черкашенин и донские казаки слушали царского посла Новосильцева, едущего в Царь-Град через Дон и Азов, и «тем бы вы нам послужили..., а мы вас за вашу службу жаловать хотим». Именно этот царский документ считается днём официального образования войска Донского.

Безусловно, 1570 год - это важная дата в истории донского казачества. Этим временем датируются старейшие донские станицы (Раздорская).

До 1805 года столица донского казачества располагалась в Черкасске, но поскольку город постоянно каждую весну во время разлива Дона оказывался затопленным, было решено перенести столицу в более удобное место, на возвышенность.

Так 30 мая 1805 года войсковым наказным атаманом М. И. Платовым был основан Новочеркасск как новый административный центр Земли (с 1870 - Области) войска Донского вместо Черкасска (ныне станица Старочеркасская). В день православного праздника Вознесения Господня состоялось историческое торжество закладки новой столицы Донского казачества.

26 мая

1093 Битва на Стугне между русскими князьями и половцами

Масштабное половецкое вторжение на земли Киевской Руси началось ещё в 1092 году. В 1093 году умирает великий князь Киевский Всеволод Ярославич, и половцы, узнав о таком известии, отправляют в Киев своих послов с предложением о мире. Однако новый князь Святополк Изяславович решает захватить посланцев в плен, не посоветовавшись даже с советом бояр. В ответ половцы осаждают Торческ, на помощь которому Святополк организует поход против половцев со своими братьями Владимиром Всеволодовичем и Ростиславом Всеволодовичем.

24 мая 1093 года на южном берегу реки Стугна половцы разбили войско киевского князя Святополка Изяславича.

В результате часть половцев двинулась разорять киевские земли, а остальные двинулись к Торческу, где изнурённые горожане сдали город без боя. Мир с половцами Святополк Язяславович заключил только в 1094 году, женившись на дочери хана Тугоркана.

31 мая

1223 Сражение на реке Калке между русско-половецкими войсками и войсками Чингисхана, окончившееся поражением русско-половецких войск

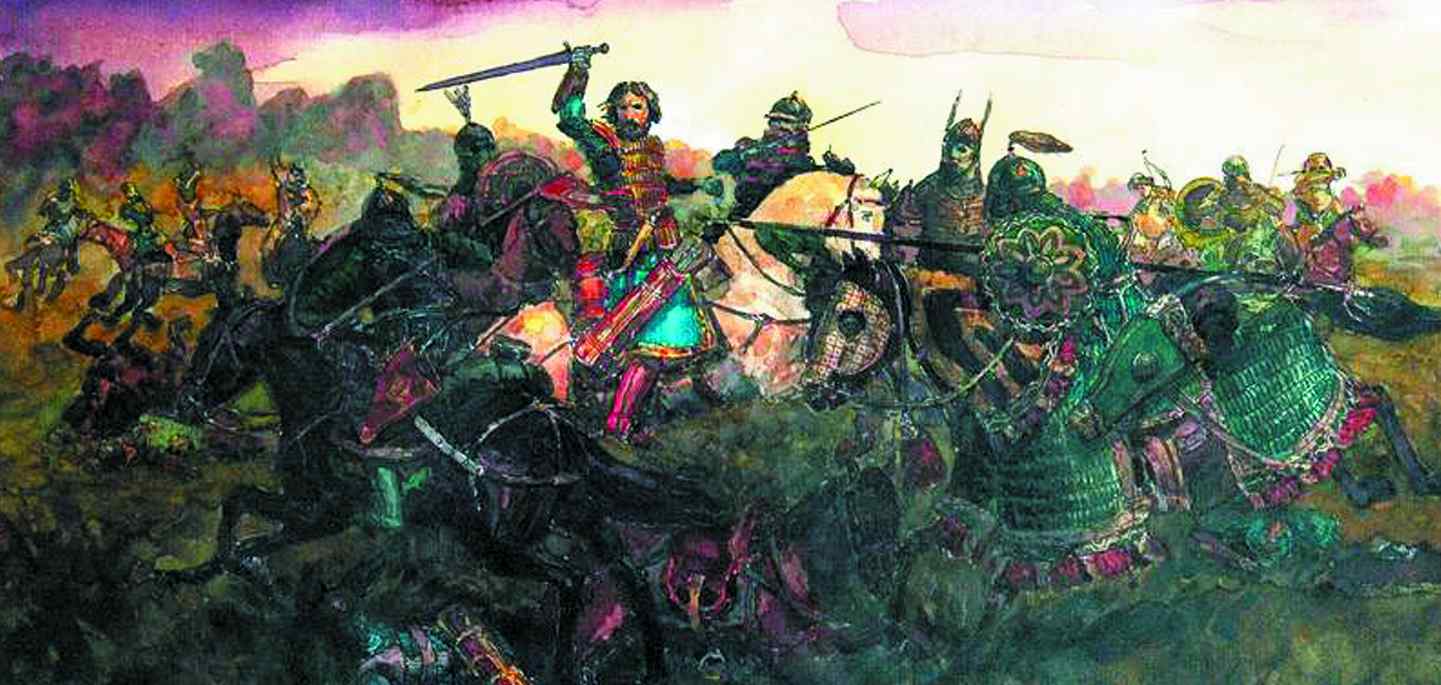

Тридцатитысячный татаро-монгольский отряд под предводительством Джебэ и Субедэя, целью которого было проведение разведки боем в восточно-европейских землях, весной 1223 года вышел в половецкие степи. Остатки одной из половецких орд, разгромленных этим отрядом, бежали за Днепр, а к галицкому князю Мстиславу Удалому с просьбой о помощи обратился хан Котян.

На совете князей было принято решение оказать хану военную помощь, и в апреле 1223 года русские полки двинулись к Днепру. На 17-й день похода, едва переправившись через Днепр, князья обратили авангард врагов в бегство и преследовали их в течение восьми дней до берегов реки Калки. Там был устроен краткий военный совет, на котором киевский и галицкий князья так и не смогли договориться о совместных действиях.

31 мая 1223 года основные силы Джебэ и Субедэя столкнулись с войсками русских князей. Однако натиск дружины Мстислава Удалого, который вполне мог бы оказаться удачным, не был поддержан черниговским и киевским князьями. Половецкая конница бежала, попутно расстроив боевые порядки русских. Отчаянно сражавшиеся ратники галицкого князя были разбиты, а выжившие отступили за Калку. После этого татаро-монголы, бросившиеся в погоню, разбили и полк черниговского князя. Битва продолжалась в течение трёх дней. Защищая укрепленный лагерь Мстислава Киевского, воины несли огромные потери, но кочевникам удалось взять лагерь только хитростью. Киевский князь Мстислав Киевский (Старый) и его ближайшее окружение были зверски убиты. Мстислав Галицкий (Удалой) с остатками своей дружины бежал. Потери, понесенные русскими воинами в битве на Калке, огромны. Назад вернулся только один воин из десяти.

Битва на Калке показала, что неспособность объединиться перед лицом серьезной угрозы может повлечь за собой роковые последствия.

1952 Открытие Волго-Донского судоходного канала

Попытки соединить Волгу и Дон в месте их наибольшего сближения предпринимались ещё в середине 16 века. До 1917 года было создано свыше 30 проектов соединения Волги с Доном, однако ни один из них так и не воплотился в жизнь. В 1920 году по плану ГОЭЛРО правительство страны снова вернулось к проблеме создания канала. Однако проект строительства был создан лишь в середине 1930-х годов. Реализовать его помешала Великая Отечественная война. Работы по проекту возобновились в 1943 году, сразу после окончания Сталинградской битвы.

В феврале 1948 года после утверждения схемы Волго-Донского комплекса на заседании Совета Министров СССР начались земельные работы. Канал строился руками «врагов народа» – политзаключённых, осуждённых по 58 статье действующего в то время Уголовного Кодекса - и был закончен всего за 4,5 года. 31 мая 1952 года в 13 часов 55 минут между 1-м и 2-м шлюзами слились воды Волги и Дона. С 1 июня по каналу уже началось движение судов. Официальное открытие Волго-Донского судоходного канала, который соединил Волгу у Волгограда с Доном у города Калач-на-Дону, состоялось 27 июля 1952 года, когда ему было присвоено имя В. И. Ленина. Общая протяжённость канала составляет 101 км, и для преодоления всего этого пути из Волги в Дон суда проходят 13 шлюзов. Сегодня средняя продолжительность навигации на Волго-Донском канале составляет примерно 211 суток. И за это время здесь проходит до 5000 судов. Пропускная способность канала оценивается в 16,5 млн. тонн грузов в год. Здесь действуют системы оперативной связи, навигационного ограждения судовых ходов.