- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий августа

Календарь исторических событий августа

- 3.08.2017

- 3.08.2017

СОБЫТИЯ АВГУСТА

1 августа

988 Принял христианство князь Владимир

Святой равноапостольный великий князь Владимир Красное Солнышко (ок. 960-1015) был сыном Киевского князя Святослава и внуком святой равноапостольной великой княгини Ольги. Незадолго до смерти князь Святослав разделил Русскую землю между тремя сыновьями: старший сын, Ярополк, получил Киев, средний, Олег, - землю Древлянскую, а младший, Владимир, - Новгород. Вскоре после смерти Святослава между братьями начались распри, в результате которых Владимир стал единодержавным князем Руси.

В 983 году князь Владимир Святославич совершил удачный поход на ятвягов. В 987 году он захватил город Херсонес, принадлежавший в то время Византийской империи и, угрожая походом на Константинополь, потребовал руки царевны Анны, сестры византийских императоров-соправителей Василия и Константина. Последние условием брака поставили принятие Владимиром веры Христовой. Когда царевна Анна прибыла с духовенством в Херсонес, князь Владимир внезапно ослеп.

Царевна предложила ему немедленно креститься, в надежде исцеления. Во время крещения князь прозрел. В духовном восторге он воскликнул: «Теперь я узрел Бога Истинного!». Некоторые из дружинников князя, поражённые этим чудом, также крестились. Во святом Крещении князь Владимир был наречён Василием в честь святого Василия Великого. Тогда же в Херсонесе совершилось его бракосочетание с царевной Анной.

В качестве выкупа за жену князь возвратил Херсонес Византии, построив в нём храм во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня.

1514 Великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Воссоединение русских земель в границах единого государства

В 1449 году между великим князем Казимиром и московским великим князем Василием Темным был заключен договор, по которому Москва отказывалась на вечные года от Смоленска и Смоленской земли. В 1508 году Смоленск становится центром Смоленского воеводства великого княжества Литовского. Однако при великом князе Василии III спор за западнорусские земли возобновился. В 1510 году к Москве был присоединён Псков, а с 1512 года, после того как началась очередная русско-литовская война, начали предприниматься попытки присоединить Смоленск.

В 1514 году, стоя под стенами Смоленска, Василий III дал обет:

«Коли Божиею волею достану свою отчину, град Смоленск и земли Смоленския, тогда поставлю в Москве на посаде девичь монастырь, а в нём храм во имя Пречистыя…»

8 июля 1514 года войско во главе с великим князем выступило к Смоленску. Началась осада города. Артиллерия московского войска наносила осаждаемым тяжёлые потери. Представители духовенства города вышли к Василию и согласились сдать город. 31 июля жители Смоленска присягнули великому князю и 1 августа князь Василий вступил в город. В честь этой победы спустя 10 лет в Москве был основан Новодевичий монастырь.

1914 Германия объявляет войну России

После объявления Австро-Венгрией войны Сербии в России начи- нается частичная мобилизация (Киевского, Одесского, Казанского и Московского округов). Но в ответ на военные приготовления Германии 31 июля 1914 года царь объявляет полную мобилизацию. Это было вызвано тем, что России для мобилизации требовалось на 10-20 дней больше, чем немцам.

Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года. В этот день Германия объявила войну России. Поводом стал отказ России выполнить условия германского ультиматума об отмене всеобщей военной мобилизации.

Война длилась 51 месяц и 2 недели. Общие потери составили 9,5 миллионов человек убитыми и умершими от ран и 20 миллионов человек ранеными. В результате этой войны на политической карте Европы перестали существовать сразу три империи: Австро-Венгерская, Германская и Российская.

2 августа

1933 Открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина

В 1931 году по инициативе Иосифа Сталина началось строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро. На этом грандиозном строительстве работали около 280 тысяч заключённых. Основными орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был деревянный журавль для перемещения камней-валунов. Стройка была засекречена, прокладкой канала руководило начальство НКВД СССР. Путем жесточайшей эксплуатации заключённых руководству стройки удалось достичь рекордных темпов прокладки канала. В то время как Панамский канал (длина 80 км) строился 28 лет, Суэцкий канал (длина 160 км) – 10 лет, Беломорканал длиной 227 километров был пробит в скальных породах за год и девять месяцев.

2 августа 1933 года строительство канала было завершено. Создание мощного транспортного пути, с расположением на нём комплекса сложных гидротехнических сооружений, обеспечило установление непосредственной водной связи между Балтийским морем и советским Севером и дало возможность немедленно приступить к широкой эксплуатации лесных, минерально-рудных, рыбных и прочих природных богатств этого края.

4 августа

1326 В Москве заложен первый каменный храм

Первый каменный храм - собор Успения Богоматери в Москве - был заложен 4 августа 1326 года на территории Кремля. Заложил его лично митрополит Киевский и Всея Руси Пётр на месте древней деревянной церкви. Первоначальный вид постройки, которая просуществовала около 45 лет, неизвестен. К 1471 году здание сильно обветшало, и в 1472 году было решено построить новый Успенский собор, общая архитектурная композиция которого сохранилась до наших дней.

29 августа 1479 года состоялось освящение Успенского собора Московского Кремля. Храм, строившийся с 1475 по 1479 год итальянским архитектором Аристотелем Фьораванти, стал главным собором Московского государства, усыпальницей московских митрополитов и патриархов, а также местом коронации российских самодержцев.

В этом храме венчали на царствие русских царей и императоров. В 1547 году здесь венчали на царство Ивана Грозного, и даже, когда столицей стал Санкт-Петербург, церемония всё равно проводилась в Успенском соборе. В 1625 году в собор была перенесена Риза Господня, присланная в дар царю Михаилу Феодоровичу персидским шахом Аббасом I. В честь этого события в русской церкви был установлен праздник «Положение Ризы Господней».

5 августа

1939 Во время боя на Халхин-Голе русский лётчик Михаил Ююкин первым в мире направил горящий самолёт на наземную цель противника

Одним из самых ярких событий всего конфликта при Халхин-Голе стал подвиг батальонного комиссара 150-го скоростного бомбардировочного авиационного полка Михаила Ююкина.

5 августа 1939 года М. А. Ююкин в составе своего авиаполка проводил бомбардировку тыловых позиций противника. Возвращаясь назад, он был подбит зенитной артиллерией, вследствие чего загорелся левый двигатель самолета. Все попытки пилота сбить пламя не увенчались успехом, и самолет начал терять высоту. Осознавая, что до линии фронта, которая находилась на расстоянии 20-30 км, он всё равно не долетит, Ююкин приказал членам своего экипажа покинуть самолёт, а сам направил горящую машину на скопление войск противника. Из всего экипажа только штурману Александру Морковкину удалось выжить. Сам же Ююкин и стрелок-радист Пётр Разбойников погибли.

В августе 1939 года Указом Президиума ВС СССР за героизм батальонный комиссар Михаил Ююкин был посмертно награждён орденом Ленина.

Подробнее о сражении на Халхин-голе в следующем материале.

6 августа

1378 Битва на реке Вожа: князь Дмитрий Иванович, впоследствии Донской, разбил карательную экспедицию хана Мамая

Сражение на реке Воже произошло 6 августа 1378 года. В нём великий князь Дмитрий Донской сражался с ордынским войском, которым командовал мурза Бегич. Несмотря на свою скоротечность и относительную малоизвестность, битва на Воже имеет важное значение: это первая крупная победа русского войска над татарами.

6 августа 1378 татары первые перешли Вожу и вступили в бой. Но Дмитрий уже изготовил к битве свою рать. Одним её крылом начальствовал Даниил Пронский, другим – московский окольничий Тимофей Вельяминов. Сам великий князь ударил на врагов с главным полком. Татары недолго выдерживали битву и побежали обратно за Вожу. При этом много их было побито и перетонуло в реке. В числе павших находился сам Бегич и некоторые другие знатнейшие мурзы.

Битва на Воже показала, что ордынское войско хоть и сильное, но не всемогущее.

1996 Чеченские боевики начинают штурм города Грозный

«Джихад» - кодовое название операции по штурму Грозного, проведенной чеченскими боевиками в августе 1996 года. Нападение на Грозный было неожиданным и внезапным. Наряду с Грозным боевиками были атакованы населённые пункты Аргун и Гудермес, последний федеральные силы сдали без боя. С политической точки зрения штурм города закончился победой боевиков, которые фактически добились независимости после подписания Хасавюртовских соглашений. С военной точки зрения ни одна из сторон победу не навоевала. За боевиками остались первые дни штурма, когда, руководствуясь эффектом внезапности, им удалось блокировать гарнизон города в местах дислокации, нарушить командование и связь с частями. Однако, оправившись от первоначального удара и перейдя к решительным действиям, российские войска фактически вернули контроль над ситуацией и полностью окружили город, однако победить им уже не дали.

В результате боев в Грозном с 6 по 22 августа федеральные силы потеряли 2083 человека (494 убитыми, 1407 ранеными, 182 пропавшими без вести). На улицах города было сожжено 18 танков, 61 БМП, 8 БТР, 23 автомашины, было потеряно 3 вертолёта.

7 августа

1714 Экспедиция Ивана Бухгольца вышла из Тобольска для освоения Сибири (этой экспедицией позже был основан Омск)

Иван Дмитриевич Бухгольц родился в 1671 году. В молодые годы Иван Дмитриевич состоял в потешном войске Петра I с 1689 года.

22 мая 1714 года Бухгольц, бывший тогда подполковником, получил Высочайший указ Петра I, который предписывал ему ехать в Тобольск, собирать там отряд и двигаться вверх по Иртышу к Ямыш-озеру.

7 августа 1715 года, экспедиция Бухгольца на 60 судах отплыла из Тобольска вверх по Иртышу. Достигнув Тары, отряд Бухгольца получил от уездных воевод полторы тысячи лошадей для драгун, которые затем следовали по берегу, обеспечивая безопасность экспедиции.

1 октября 1715 года он достиг Ямышевского озера, известного в то время места добычи соли и находящегося примерно в 450 километрах вверх по Иртышу от устья Оми.

В мае 1716 года отряд Бухгольца высадился в устье Оми, на её левом берегу. После получения подкрепления и разрешения им строительства крепости на Оми от генерал-губернатора Сибири М. П. Гагарина, Бухгольц приступил к работам. К осени строительство крепости было завершено.

8 августа

1790 Эскадра адмирала Фёдора Ушакова разбила турецкий флот, обеспечив господство России в Чёрном море

Утром 8 августа 1790 года турецкий флот под командованием молодого капудан-паши Гуссейна, состоящий из 14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 14 мелких судов стоял на якоре между Гаджибеем и Тендровской косой. Неожиданно для противника со стороны Севастополя был обнаружен российский флот, идущий под всеми парусами в походном ордере трёх колонн, состоящий из 5 линейных кораблей, 11 фрегатов и 20 более мелких судов под командованием Ф. Ф. Ушакова.

Соотношение орудий было 1360 против 836 в пользу турецкого флота. Появление севастопольского флота привело турок в растерянность. Несмотря на превосходство в силах, они спешно стали рубить канаты и в беспорядке отходить к Дунаю.

В 15 часов, подойдя к противнику на дистанцию картечного выстрела, Ф. Ф. Ушаков принудил его к бою. И уже вскоре под мощным огнём русской линии турецкий флот начал уклоняться под ветер и приходить в расстройство. Подойдя ближе, русские корабли со всей силой обрушились на передовую часть турецкого флота.

К 17 часам вся турецкая линия была окончательно разбита, неприятель обратился в бегство в сторону Дуная.

1945 СССР объявил войну Японии, начав ввод войск в Манчжурию

8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. Многими воспринимаемое как часть Великой Отечественной войны, это противостояние часто незаслуженно недооценивают, хотя итоги этой войны не подведены до сих пор. Непростое решение о том, что СССР вступит в войну с Японией было принято на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. В обмен на участие в боевых действиях, СССР должен был получить Южный Сахалин и Курильские острова, которые после 1905 года принадлежали Японии.

Группировка войск Советской армии на момент начала наступления имела серьезный численный перевес над противником: только по количеству бойцов он достигал 1,6 раза. По количеству танков советские войска превосходили японцев примерно в 5 раз, по артиллерии и минометам - в 10 раз, по самолетам - более чем в три раза. Выдающейся и уникальной можно назвать операцию советских войск по преодолению пустыни Гоби и Хинганского хребта (350-километровый бросок 6-й гвардейской танковой армии).

15 августа император Хирохито выступил с обращением, в котором сообщил, что Япония принимает условия Потсдамской конференции и капитулирует.

9 августа

1714 Российской флот под командованием Петра I одержал первую в истории крупную победу над шведами у мыса Гангут

Гангутское сражение 1714 года - это морское сражение между русским и шведским флотом в ходе Северной войны 1700-1721 гг. у полуострова Гангут (Ханко) на Балтике. Русский флот в составе 99 галер, при 15000 десанта под командованием генерал-адмирала Ф. М. Апраксина направлялся на укрепление русского гарнизона в г. Або. Путь ему преградил шведский флот (15 линкоров, 3 фрегата, 2 бомбардирских корабля, отряд гребных судов). Однако при маневрировании обоих флотов русским удалось блокировать шведские корабли в одном из фьордов. На предложение сдаться шведы ответили отказом, после чего Пётр I приказал атаковать противника. Потери шведов составили 361 человек убитыми и 580 пленными. У русских - 127 убитых и 341 раненый. Это была первая победа молодого русского флота над сильным шведским флотом. Она позволила перенести боевые действия на шведскую территорию.

11 августа

1337 Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой

11 августа 1337 года, согласно летописям, Сергий Радонежский и его брат Стефан основали монастырь недалеко от города Радонежа (хотя ряд исследователей считают годом основания монастыря - 1342-й). Ещё при жизни святого обитель сильно преобразилась благодаря стараниям смоленского архимандрита Симона. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В 14-17 веках монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали писатели Епифаний Премудрый – автор Жития Сергия Радонежского, Максим Грек, Авраамий Палицын, живописцы Андрей Рублёв и Даниил Чёрный, резчик Амвросий. Монастырь играл важную роль и в политической жизни страны: поддерживал объединительную политику московских великих князей, участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в 1608-1610 годах – с польской интервенцией. Также он способствовал организации первого земского ополчения, а затем народного ополчения Минина и князя Пожарского.

Ныне Троице-Сергиева лавра занимает выдающееся место в жизни Русской церкви и является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.

1921 Опубликован наказ Совнаркома о проведении в жизнь новой экономической политики (НЭП)

Новая экономическая политика (НЭП) – это экономическая политика, которую проводило советское государство в РСФСР, а потом и в СССР, после окончания гражданской войны, в период 1921-1929 годов. В тот момент положение в стране было катастрофическим. Существенная часть производств была остановлена, никакой координации не существовало, как и распределения труда. Были необходимы серьёзные изменения для восстановления страны.

При переходе к НЭП налог был снижен в два раза, создалась благоприятная ситуация для дальнейшего развития. Были введены элементы рыночной экономики. Предприятия получили существенное финансирование. Заводы могли выпускать собственные облигации для привлечения средств у людей и вложения их в обновление производства.

В результате была восстановлена экономика, создан принципиально новый хозяйственный механизм, сочетающий методы государственного планирования и управления и свободных рыночных отношений.

14 августа

1914 Первым именным Георгиевским крестом в ходе первой мировой войны награждён донской казак из хутора Нижний Калмыкос Козьма Крючков

Козьма Крючков был женат, имел сына и дочь. Службу нёс в 3-м Донском казачьем атамана Ермака Тимофеевича полку, стоявшем в Вильне (Вильнюсе). С объявлением войны казаки были отправлены на границу. Здесь у поста Лубово, обнаружив германский разъезд из 27 драгун с офицером во главе, четверо казаков стали преследовать его. Когда немцы сообразили, как малочислен противник, они атаковали. Казаки решили уходить порознь. Когда драгуны догнали одного из них, казаки вернулись на помощь товарищу.

Двоих раненых немцев взяли в плен, на месте осталось лежать 22 тела. Половину из них уложил Крючков, получив 16 ран. Отправленный в лазарет, он уже через три дня сообщал родным, что возвращается в часть. В лазарете героя навестил командующий 1-й армией генерал от кавалерии Павел фон Ренненкампф, который наградил Козьму Георгиевским крестом 4-й степени, а его товарищей - Георгиевской медалью 4-й степени. Прежде награда для низших чинов называлась Знаком отличия Военного ордена и официально была названа Георгиевским крестом в 1913 году. Крючков стал его первым кавалером.

17 августа

1977 Советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли

17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса. За 15 часов, которые атомоход провёл на вершине Земли, учёные выполнили комплекс исследований и наблюдений. Перед уходом моряки спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением герба СССР.

Первый покоритель Северного полюса – ледокол – был награждён орденом Октябрьской Революции. Весь экипаж - орденами и медалями.

У этого ледокола удивительная судьба - он прошёл более миллиона миль со дня ввода в строй, что почти в пять раз превышает расстояние от Земли до Луны. В 1983 году экипаж «Арктики» спас караваны судов, безнадежно застрявших во льдах. Атомоходу принадлежит ещё одно уникальное мировое достижение: с мая 1999 по май 2000 он целый год отработал без захода в порты.

18 августа

1682 На престол Российской Империи вступил Пётр I

Пётр родился в ночь на 31 мая (9 июня) 1672 года (в 7180 году по принятому тогда летоисчислению «от сотворения мира»). Его отец - царь Алексей Михайлович - имел многочисленное потомство: Пётр I был 14-м ребёнком, но первым от второй жены, царицы Натальи Нарышкиной. 29 июня в день св. апостолов Петра и Павла царевич был крещён в Чудовом монастыре, протопопом Андреем Савиновым и наречён Петром. Побыв год с царицей, он был отдан на воспитание нянькам.

Был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. Формальным соправителем Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 году).

С юных лет проявляя интерес к наукам, Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По возвращении из него, в 1698 году, Пётр развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало решение поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул российского императора.

19 августа

1687 В Березове Олонецкого уезда России более тысячи человек сожгли себя в знак протеста против перехода на трёхперстное крещение

Патриарх Никон, вступивший на московский патриарший престол в 1652 году, решил изменить древнее церковное предание и начал вводить в русскую Церковь новые обряды, богослужебные тексты и другие новшества без одобрения собора. Ещё до возведения в патриархи он сблизился с царем Алексеем Михайловичем. Вместе они и задумали переделать русскую Церковь на новый лад: ввести в ней такие чины, обряды, книги, чтобы она во всем походила на современную им греческую церковь, которая давно уже перестала быть вполне благочестивой.

На соборе 1654 года было решено исправлять богослужебные книги по древним греческим и древним славянским, на самом же деле исправление производилось по новым греческим книгам, напечатанным в иезуитских типографиях Венеции и Парижа. Об этих книгах даже сами греки отзывались как об искажённых и погрешительных.

За изменением книг последовали и другие церковные нововведения. В частности вместо двуперстного крестного знамения, которое было принято на Руси от византийской православной церкви вместе с христианством и которое является частью святоапостольского предания, было введено троеперстное. В полемике со старообрядцами православные называли двуперстие выдумкой московских книжников XV века, а также латинским или армянским заимствованием

Всё это привело к церковному расколу в Русской православной церкви. Приверженцы старых обрядов, впоследствии получившие название «старообрядцы», были преданы анафеме на Московском соборе 1656 года (только держащиеся двуперстного крестного знамения) и на Большом Московском соборе 1666-1667 годов. В результате появились старообрядческие группы, впоследствии разделившиеся на многочисленные согласия.

После собора 1666-67 гг. в старообрядческой среде утверждается мнение о том, что Церковь отступила от Христа, и в мире воцарился антихрист. Слугами антихриста являются священники и представители государственной власти. Чтобы не попасть в руки дьявола, они начали самосжигаться, так как это считалось очистительной смертью. Человек, пройдя огненное очищение, спасается.

Старообрядцы сжигались по тысяче человек. Они сами отчасти понимали, что это страшный грех, поэтому стали пускаться на хитрости: запирались в большие деревянные избы, брали солому. Когда приходили стрельцы, на засов ставили зажжённую свечку; стрельцы выбивали дверь и загоралась солома, а вместе с ней и старообрядцы.

22 августа

1826 Состоялась коронация императора Николая I

В 1819 году император Александр I сообщил брату и его жене, что наследник престола великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права, поэтому наследником предстоит стать Николаю как следующему по старшинству брату. 16 августа 1823 года Александр I подписал манифест о назначении наследником престола Николая Павловича. Однако после неожиданной смерти 19 ноября 1825 года Александра I в Таганроге Николай отказался признать завещание покойного императора. 27 ноября население было приведено к присяге Константину, и сам Николай присягнул Константину I как императору. Однако Константин престола не принимал, требовал соблюдения манифеста и ещё дважды подтвердил своё отречение. Создалось двусмысленное и крайне напряжённое положение междуцарствия. 13 декабря 1825 года российским императором был провозглашен Николай I. Переприсяга новому царю была назначена в Петербурге на 14 декабря. Чтобы помешать новому царю вступить на престол, группа революционно настроенных дворян во главе с поэтом Рылеевым, князьями Трубецким и Оболенским, рядом гвардейских и армейских офицеров подняла восстание, которое к вечеру было подавлено. 22 августа 1826 года Николай I был венчан на царство.

«Россия на пороге революции, но клянусь, она не проникнет в неё пока во мне остаётся дыхание жизни…». Эти слова вместили в себя всю программу его царствования.

23 августа

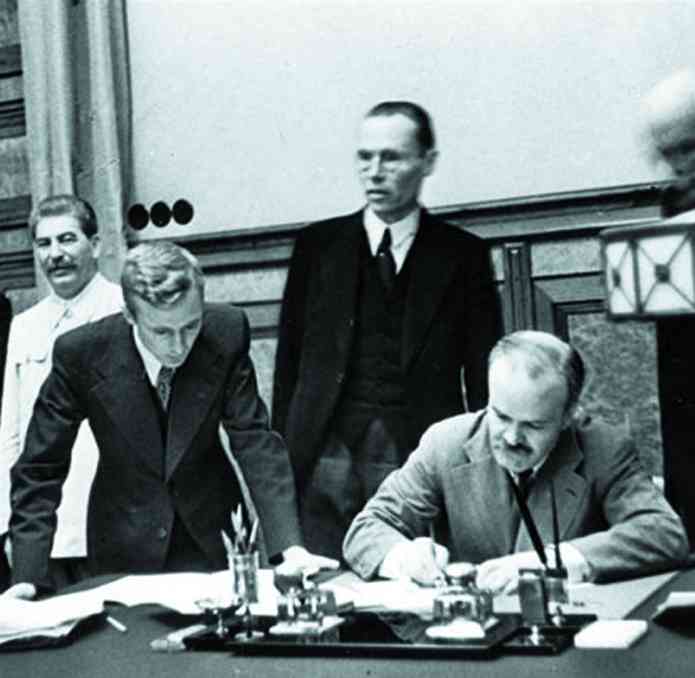

1939 Заключён Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом - пакт Молотова-Риббентропа

Пакт Молотова-Риббентропа – название советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года.

Обеспечению международной безопасности и борьбе с германской агрессией должны были служить московские переговоры между СССР, Англией и Францией, которые завершились принятием проекта соглашения о взаимопомощи 2 августа 1939 года, но проект так и не стал реальным соглашением. Решение прекратить переговоры с Англией и Францией и заключить с Германией договор о ненападении было принято Сталиным и Молотовым. Обе стороны имели разные цели, заключая этот договор. Гитлер готовил нападение на Польшу и считал, что этот договор исключит для Германии угрозу войны на два фронта в Европе. Сталин рассматривал договор как шанс избежать вооружённого конфликта и возможность готовиться к военным действиям, которые неминуемо должны будут наступить.

На другой день после ратификации договора, 1 сентября 1939 года, Германия напала на Польшу. С момента нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года договор утратил всякую силу.

24 августа

1991 М. С. Горбачёв объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску

24 августа 1991 года, президент СССР Михаил Горбачёв объявил, что складывает с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС, и призвал ЦК к самороспуску. Он заявил: «Секретариат, Политбюро ЦК КПСС не выступили против государственного переворота. Центральный Комитет не сумел занять решительную позицию осуждения и противодействия, не поднял коммунистов на борьбу против попрания конституционной законности. Среди заговорщиков оказались члены партийного руководства, ряд партийных комитетов и средств массовой информации поддержал действия государственных преступников. Это поставило коммунистов в сложное положение...

Не считаю для себя возможным дальнейшее выполнение функций Генерального секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие полномочия».

Это решение М. С. Горбачёва привело к обвальному самороспуску республиканских компартий и распаду КПСС – единственного реального механизма власти в СССР.

25 августа

1833 Русская экспедиция Петра Пахтусова впервые исследовала Маточкин Шар (Новая Земля)

Так назван пролив между Северным и Южным островами Новой Земли по имени впадающей в него реке Маточка (шар по-поморски и значит «пролив»). Маточкин шар соединяет Баренцево и Карское моря.

Подпоручик Пётр Пахтусов на карбасе «Новая Земля» вышел из Архангельска 1 августа 1832 года. Его отряд провёл на зимовье 297 дней, многих унесла цинга.

Пахтусов первым нанёс на карту географию Новой Земли от Карских Ворот до Маточкина Шара. Во время зимовки вёл регулярные метеорологические наблюдения, совершил большие экспедиции для съёмки южного берега острова.

Архипелаг Новая Земля протянулся с севера на юг более чем на тысячу километров, его ширина- от 40-ка до 140-ка километров. Новая Земля почти в 10 раз больше знаменитого острова Крит, более чем вдвое крупнее Тайваня, её площадь на 5000 км2 больше японского острова Хоккайдо.

Пётр Пахтусов о своей экспедиции представил дельный отчёт вместе с таблицами наблюдений и картами. Кроме того, он опубликовал «Дневные записки, веденные подпоручиком Пахтусовым при описи восточного берега Новой Земли в 1832 и 1833 годах».

1930 Экспедиция полярников «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли

15 июля 1930 года из Архангельска на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю на ледокольном пароходе «Георгий Седов» вышла первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря под руководством О. Шмидта и В. Визе. В середине августа пароход отправился дальше на северо-восток в неизученные районы Северного Ледовитого океана. В течение двух лет четверо зимовщиков во главе с Г. Ушаковым вели там исследования Северной Земли.

Проделав путь около 10000 км, экспедиция выполнила грандиозную программу комплексных научных наблюдений. Через три года на основе работ группы была составлена полная карта Северной Земли. Также легендарный пароход вошёл в историю своим длительным дрейфом на протяжении 812 дней, за что всем 15 членам экипажа было присвоено звание Героя Советского Союза.

26 августа

1395 В Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы

По преданию, написал Владимирскую икону Богоматери в I веке н. э. евангелист-апостол Лука. В 12 веке икону подарили Великому князю, Юрию Долгорукому. Князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, когда отправился на княжение во Владимиро-Суздальское княжество, в 1155 году, забрал икону с собой. Хранилась она во Владимирском Успенском соборе и прославилась неоднократно являемыми миру чудесами.

В 1395 году она спасла Москву от нашествия среднеазиатского хана Тимура. Когда уже не оставалось надежды одолеть вражеские полчища, великий князь московский Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворной иконой. Путь до Москвы продолжался 10 дней. В это время люди стояли по сторонам дороги на коленях и молились. В это время Тамерлан спал в шатре и увидел во сне высокую гору, с которой к нему спускались святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе, озаренная божественным светом и окруженная воинством небесным, стояла «лучезарная Жена». Мудрецы поведали хану, что во сне ему был послан знак свыше, что сама Божья матерь встала на защиту земли Русской. «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы», - писали летописцы.

27 августа

1689 Подписание Нерчинского договора, первого договора между Россией и Китаем

Нерчинский договор - мирный договор между Русским царством и Китаем, впервые определивший отношения и границу между двумя государствами. Заключён 27 августа 1689 года у Нерчинска.

Явился итогом «Албазинской войны» - осады маньчжурским войском русской крепости Албазин 1685 и 1686 годов. Подписан русским посольством во главе с Фёдором Головиным и представителями цинского государства во главе с Сонготу. Граница проведена по реке Аргуни и далее по Становому хребту к берегу Охотского моря (восточный участок границы не получил чёткого географического обозначения).

Россия по договору лишалась крепости Албазин, теряла освоенное ею Приамурье. Составлен на латинском, маньчжурском и русском языках. Позже, из-за несовершенства Нерчинского договора, как официального документа с международно-правовой точки зрения, российская сторона в скором времени смогла потребовать пересмотра навязанной силой границы в Приамурье. Что и было сделано, и нашло выражение в соответствующих статьях при заключении сторонами Айгунского (1858) и Пекинского (1860) договоров.

29 августа

1949 Испытание первой атомной бомбы в Семипалатинске (СССР)

29 августа 1949 года в 7 часов утра по московскому времени на учебном Семипалатинском полигоне № 2 Министерства Вооружённых Сил прошли успешные испытания первой советской атомной бомбы РДС-1, являвшейся копией американской плутониевой бомбы, взорванной в Нагасаки, успешно прошла испытание на Семипалатинском полигоне.

28 октября 1949 года Л. П. Берия доложил И. В. Сталину о результатах испытания первой атомной бомбы.

Руководителям работ Лаврентию Берии и Игорю Курчатову были присуждены звания Почетный гражданин СССР. Ряд учёных, участвовавших в проекте стали Героями Социалистического труда. Все они были удостоены Сталинских премий, а также получили дачи под Москвой и автомобили «Победа», а Курчатов – автомобиль «ЗИС». Звание Героя Социалистического труда получили также - один из руководителей советской оборонки Борис Ванников, его заместитель Первухин, замминистра Завенягин, а также ещё 7 генералов МВД, руководивших атомными объектами. Руководитель проекта Берия был награждён орденом Ленина.

30 августа

1700 Началась Северная война между Россией и Швецией

30 августа 1700 года началась Северная война между Россией и Швецией, которая длилась до 1721 года. Целью её был выход России к Балтийскому морю. 30 ноября 1700 года армия молодого русского царя Петра I была разбита под Нарвой шведским королем Карлом ХII. После поражения Пётр в 1700-1702 годах провёл ряд серьезных военных реформ, в результате которых были фактически заново созданы армия и Балтийский флот. Весной 1703 года в устье Невы царь основал город и крепость Санкт-Петербург, а позже – морскую цитадель Кронштадт.

Летом 1704 года русские захватили Дерпт (Тарту) и Нарву, укрепились на побережье Финского залива. В то время Пётр был готов заключить мирный договор со Швецией. Однако Карл решил вести войну до полного конца, дабы полностью отрезать Россию от морских торговых путей. 8 июля 1709 года произошла грандиозная Полтавская битва, закончившаяся победой русской армии и определившая исход Северной войны. В 1721 году Северная война закончилась полной победой Петра I.

31 августа

1806 Александр I провозгласил бескорыстие основным принципом внешней политики России

В манифесте императора Александра I, обнародованном 31 августа 1806 года, основным началом во внешней политике России провозглашалось бескорыстие. В манифесте говорилось: «Во всех предприятиях наших не расширения наших пределов и не тщетной славы преходящих побед мы ищем, но желаем и действуем в утверждение общей безопасности, в охранение наших союзов и в ограждение достоинства империи нашей».

Результатом этого стремления Александра I стало создание союза России, Пруссии и Австрии, получившего название Священный. Монархи трёх стран подписали Акт, в котором говорилось, что они станут руководствоваться «заповедями сей святой веры, любви, правды и мира» и «пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства». Вскоре к Священному союзу присоединилось большинство монархов Европы, кроме принца-регента Великобритании, Папы Римского и турецкого султана.