- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий октября

Календарь исторических событий октября

- 3.10.2017

- 3.10.2017

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

1 октября

910 Праздник Покрова Божией Матери

Царьград (Константинополь, современный Стамбул) был осаждён сарацинами. Во время всенощного бдения во Влахернском храме там был святой юродивый Андрей со своим учеником Епифанием. Вдруг он увидел, как Сама Божья Матерь коленопреклоненно молится перед Господом о спасении народа. Сняв с головы покрывало (омофор), она простёрла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов, видимых и невидимых.

Покров в руках Пречистой Матери, окруженной ангелами и сонмом святых, сиял «паче лучей солнечных», а рядом стояли святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов. Тогда святой Андрей спрашивает у своего ученика Епифания: «Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святой отче, и ужасаюся», – отвечал ему Епифаний. Так Богородица спасла Константинополь от разорения и гибели людей - сарацины были отбиты.

Несмотря на то, что событие это произошло на Византийской земле, в греческий календарь этот праздник не вошёл, но зато был принят и утверждён на Руси, благодаря святому князю Андрею Боголюбскому, сыну Юрия Долгорукого.

Таким образом, получается, что в праздник Покрова Русская Православная Церковь празднует среди прочего и поражение славянского (языческого) оружия, оружия наших предков силою Божьей и предстательством Пресвятой Богородицы. Поэтому этот праздник имеет такое большое миссионерское значение. Он говорит о том, что единство в вере стоит выше любых человеческих конфликтов, любых национальных стереотипов и антипатий. Именно понимание этой истины позволило русскому народу впоследствии воспринять этот праздник и сделать его частью своей православной традиции.

2 октября

1552 Взятие войсками Ивана Грозного Казани

К концу 15 века Казанское ханство проводило агрессивную политику по отношению к России, оно закрывало для русских купцов волжский торговый путь, совершало постоянные набеги, разоряя поселения и забирая русских в плен.

Правительство Ивана IV Грозного развернуло серьёзную подготовку к новому походу – был проведён ряд реформ, укрепивших армию, построена русская крепость Свияжск недалеко от ханства. Для похода было собрано большое и хорошо вооруженное войско. Для Ивана Грозного и его окружения казанский поход имел не только политическое значение, но и религиозное – это был поход православного народа против неверных.

2 октября 1552 года войска царя Ивана Грозного начали штурм города. В результате жестоких уличных боев столица Казанского ханства пала. В городе в живых не осталось ни одного из его защитников, потому что царь велел убивать всех вооружённых, а в плен брать только женщин и детей. Участь Казани была решена. Через несколько дней русское войско выступило обратно в Москву, оставив в Казани гарнизон. В результате этого похода Казанское ханство было ликвидировано, и к России присоединилось Среднее Поволжье.

6 октября

1922 Пленум ЦК РКП(б) принял постановление о форме объединения советских республик

6 октября 1922 года Пленум ЦК РКП (б), который проходил с 5 по 8 октября, утвердил доклад комиссии «по вопросу о взаимоотношениях между РСФСР и независимыми республиками» с незначительной поправкой и постановил его считать как директиву ЦК. Ленин по состоянию здоровья участвовал лишь на его заседаниях 5 октября. 6-го, когда обсуждался вопрос о создании союза республик, он не присутствовал. С целью выработки соответствующего советского законопроекта на основе директивы Пленума и последующего его проведения через съезд Советов, но с предварительным внесением его на утверждение ЦК, было решено создать новую комиссию.

В тот же самый день, 6 октября 1922 года, Пленум ЦК РКП (б) принял и специальное постановление «О взаимоотношениях РСФСР с независимыми Советскими Социалистическими Республиками». Это постановление дословно повторило проект резолюции комиссии начала октября того же года. В целом же, решение Пленума имело решающее значение, поскольку он подтвердил принципы нового государства, заложенные Лениным. После решения Пленума стало ясным, что назад уже дороги нет. Республики по-прежнему назывались независимыми, и взаимоотношения между ними надлежало построить на основах равноправия.

9 октября

1731 Присоединение Казахстана к Российской империи

В конце XVI века Казахское ханство разделилось на три жуза (объединения): Младший (Западный Казахстан), Средний (Центральный) и Старший (Семиречье). На территории каждого жуза были образованы самостоятельные ханства, между которыми часто велись междоусобицы. К рубежу XVII-XVIII вв. в связи с ростом феодальных усобиц, набегов джунгар - монгольских племён, населявших район между Тянь-Шанем и Алтаем, - города на юге Казахстана пришли в упадок, что нанесло удар по казахской экономике в целом.

В 1726 году хан Абулхаир от имени старшин Младшего жуза обратился к царскому правительству с просьбой о подданстве. Однако, посольство осталось безрезультатным; не оставляя своих намерений, в сентябре 1730 года, Абулхаир вновь отправил посольство через Уфу в Петербург с письмом к русской императрице Анне Иоанновне и устной просьбой о подданстве и покровительстве.

9 октября 1731 года Хан Абулхаир и большинство старшин Младшего жуза присягнули на подданство Российской империи, тем самым положив начало присоединению Казахстана к России.

10 октября

1607 Взятием Тулы завершилось восстание Ивана Болотникова

Первые волнения произошли на юго-западе страны, где проживали участники предыдущего крупного выступления под руководством Хлопка, а также противники реформ Бориса Годунова и крепостничества.

В 1606 году недовольных крестьян возглавил Иван. Собрав войско он начал военный поход на Москву с целью сместить с трона действующего государя и добиться отмены крепостного права. На пути к столице Болотникову и его соратникам удалось захватить более 70 городов.

В октябре 1606 года войска подошли к Москве. Болотников решил поднять восстание в самом городе, для чего засылал агитаторов. Захватить Москву так и не удалось, князь Шуйский собрал своё войско и разбил восставших в ноябре 1606 года.

После поражения вспыхнули новые очаги восстания в Калуге, Туле и Поволжье.

21 мая 1607 года Болотников в столкновении с правительственным войском потерпел полное поражение.

Восставшие укрываются в Туле, которая тут же осаждается армией Шуйского. Осада длилась 4 месяца, после чего Шуйский предложил восставшим мирный договор. Истощённые войска Болотникова соглашаются, однако, Шуйский не выполняет своих обещаний и забирает в плен всех вождей восстания.

10 октября 1607 Болотников складывает оружие.

14 октября

1962 Американский самолёт-разведчик обнаружил советские ракеты на Кубе, начало Карибского кризиса

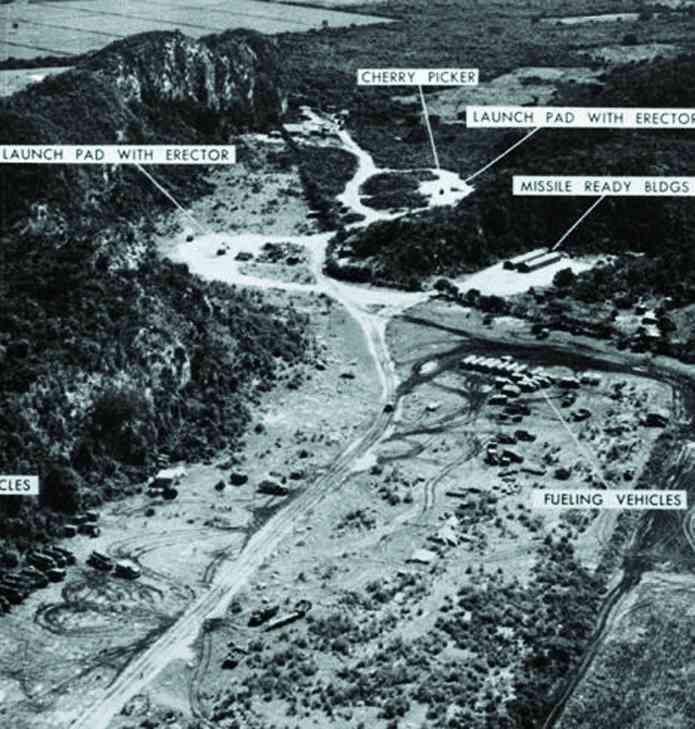

14 октября 1962 года американский самолет-разведчик обнаружил и сфотографировал расположенные на Кубе стартовые площадки для пуска советских ракет. Это стало началом так называемого Карибского (Октябрьского) кризиса, впервые и так близко поставившего человечество на грань ядерной войны.

Кремль заявил тогда, что ракеты на Кубе установлены для «сдерживания» США. Кеннеди предложил Советскому Союзу демонтировать установленные ракеты и развернуть идущие к Кубе корабли в обмен на гарантии США не свергать режим Фиделя Кастро. Хрущёв выставил дополнительное условие: удалить американские ракеты из Турции. Эти пункты были согласованы буквально за несколько часов до возможного начала войны с оговоркой: вывод советских ракет с Кубы совершится открыто, а американских из Турции – тайно.

28 октября начался демонтаж советских ракет, окончившийся через несколько недель. 20 ноября была снята блокада Кубы, и поставивший человечество на грань ядерного уничтожения Карибский кризис завершился. После него между Белым домом и Кремлём стала работать постоянная «горячая» линия на случай непредвиденного обострения в будущем.

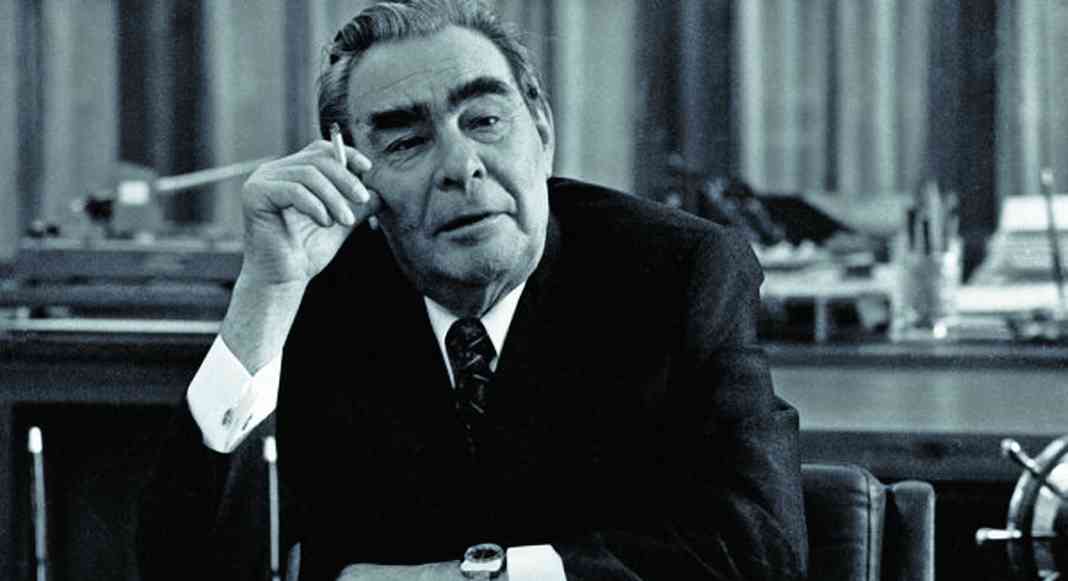

1964 Леонид Брежнев становится генеральным секретарём КПСС и главой СССР, заменив Никиту Хрущёва

Леонид Ильич Брежнев - один из организаторов заговора, приведшего к отставке Хрущева. На октябрьском (1964 года) Пленуме ЦК КПСС его избирают Генеральным секретарём ЦК КПСС

В первой половине правления Брежнева Советский Союз достигает пика своего экономического, политического и социального развития. «Эпоха Брежнева» получила ознаменование застоя, так как экономика страны была окончательно разрушена из-за провальных реформ, что впоследствии привело к распаду Союза. Правление Брежнева в современной России по-разному оценивается в обществе: одни считают его лучшим правителем XX века, а другие осуждают за развал страны, который стал неминуем по итогам правления Леонида Ильича.

15 октября

1985 На пленуме ЦК КПСС М. Горбачёв объявил о планах экономической перестройки

В 1985 году новый лидер Советского государства огласил курс своей политики, который был направлен на полное обновление общества. Проведение реформ требовало поддержки населения, для этого Горбачёв существенно смягчил цензуру, контроль над средствами массовой информации, разрешил критиковать действия власти.

Первым шагом к реформации государственной жизни была попытка переустройства экономики с плановой на рыночную. Непоследовательность проведения экономической реформы повлекла за собой тяжелый кризис: дефицит, инфляция, отсутствие рабочих мест стали неотъемлемым атрибутом жизни советского народа.

Изменения коснулись и политического устройства советского государства. Впервые в истории страны состоялась фактическая передача власти от государственных исполнительных органов выборному парламенту - Верховному Совету СССР.

СССР практически заканчивает поддерживать социалистические режимы в других странах.

Итоги этой перестройки неоднозначны.

К концу перестройки материальное положение некоторого количества граждан постепенно ухудшается. Также перестройка привела к обострению тлевших долгое время межнациональных конфликтов и ослаблению власти.

16 октября

1968 Подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии

В ночь на 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска пяти стран Варшавского Договора (СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши). Операция, получившая кодовое название «Дунай», преследовала цель прекратить происходивший в ЧССР процесс реформ, инициированных первым секретарём ЦК КП Чехословакии Александром Дубчеком, – «Пражскую весну».

С геополитической точки зрения для СССР возникла опасная ситуация в одной из ключевых стран Восточной Европы. Перспектива выхода ЧССР из Варшавского Договора, в результате которого произошел бы неизбежный подрыв восточноевропейской системы военной безопасности, была для СССР неприемлема.

В течение 36 часов армии стран Варшавского Договора установили полный контроль над чехословацкой территорией. 23-26 августа 1968 года в Москве состоялись переговоры между советским и чехословацким руководством. Их итогом явилось совместное коммюнике, в котором сроки вывода советских войск ставились в зависимость от нормализации обстановки в ЧССР.

16 октября 1968 года между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии, согласно которому часть советских войск оставалась на территории ЧССР «в целях обеспечения безопасности социалистического содружества». В договоре фиксировались положения об уважении суверенитета ЧССР и невмешательстве в её внутренние дела. Подписание договора стало одним из главных военно-политических итогов ввода войск пяти государств, удовлетворивших руководство СССР и ОВД.

17 октября 1968 года начался поэтапный вывод союзных войск с территории Чехословакии, завершившийся в ноябре.

18 октября

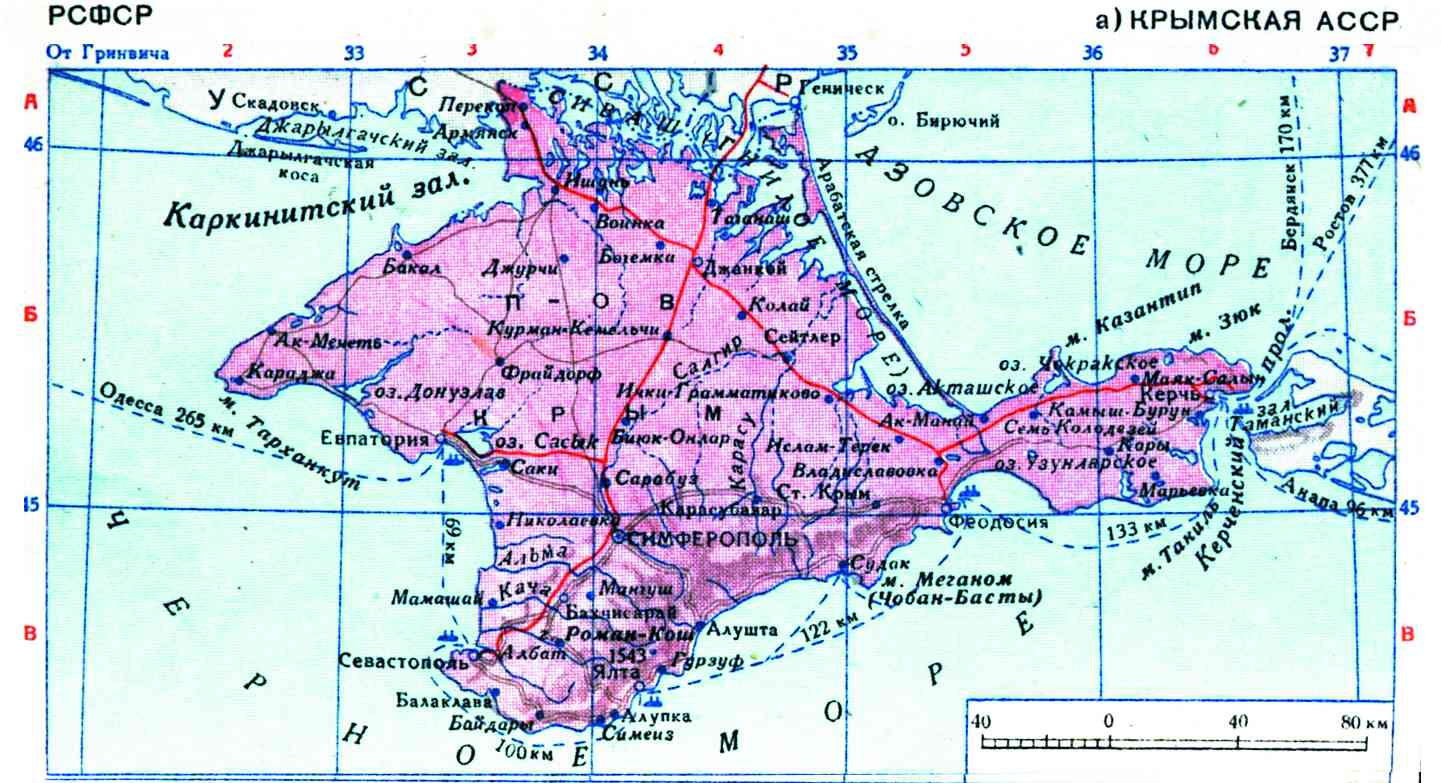

1921 Издан декрет об образовании Крымской автономии в составе России

Автономная Крымская Социалистическая Советская Республика в составе РСФСР была образована 18 октября 1921 года на части территории бывшей Таврической губернии. На основании декрета ВЦИК и СНК об автономии Крымской Советской Социалистической Республики она была образована «в границах Крымского полуострова из существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского»; вопрос о северных границах республики подлежал отдельному рассмотрению. Первая конституция крымской автономии была принята 10 ноября 1921 года. Государственные языки - татарский и русский.

5 мая 1929 после принятия новой конституции автономия получила наименование - Крымская АССР.

В 1937 году Малая Советская Энциклопедия писала в статье «Крымская АССР»: «Крым превращён в передовую индустриально-аграрную национальную республику». 30 июня 1945 года эта автономная республика была преобразована в Крымскую область, которая 26 апреля 1954 года была передана в состав Украинской ССР.

12 февраля 1991 года по результатам референдума Крымская АССР была восстановлена, а 26 февраля 1992 года была переименована в Республику Крым.

В ходе событий февраля-марта 2014 года было осуществлено фактическое присоединение Крыма к Российской Федерации.

20 октября

1341 Пострижен в монахи Сергий Радонежский

По древнему преданию, Варфоломею (так звали святого до пострига в монахи) никак не давалась учёба, хотя он и был старательным учеником. Однажды родители послали его в лес за пропавшими жеребятами. Там, под дубом, повстречал мальчик старца. Сквозь слёзы рассказал о своих огорчениях и попросил старца молиться, чтобы Бог помог одолеть ему грамоту. И под тем же дубом стал старец на молитву, и рядом с ним юный Варфоломей. А вечером, когда мальчик начал читать, все были поражены, как он хорошо читает.

20 октября 1337 года Варфоломей был пострижен в монахи и с этого дня стал носить имя Сергий. Вскоре он стал известен всем как Сергий Радонежский. Впоследствии монах основал Троицкий монастырь. Сам преподобный Сергий стал известен как человек, способный творить чудеса силой своей молитвы. Сергия долго уговаривали стать митрополитом Московским, но он всё-таки отказался. Своим долгом он считал примирять князей, полагая, что мир, каким бы он ни был, всё равно лучше любой вражды. Еще при жизни Радонежского многие называли святым, хотя сам он считал себя худшим из смертных.

21 октября

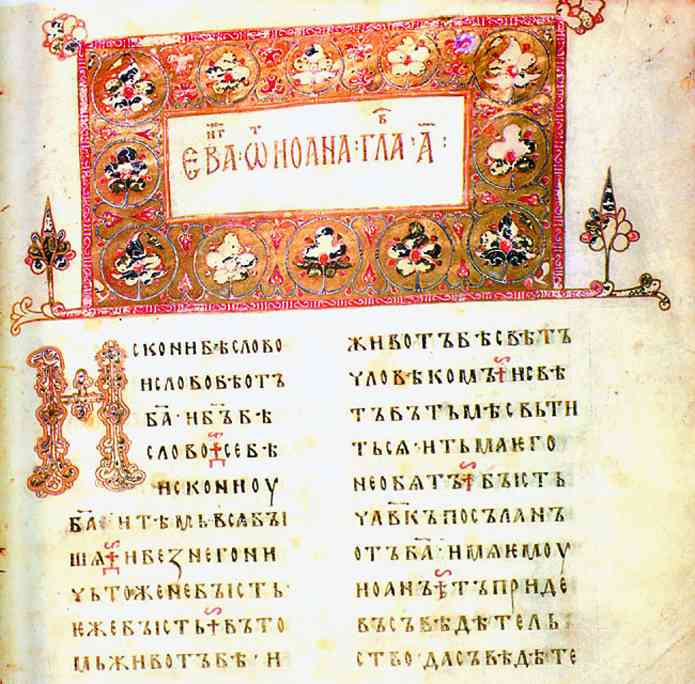

1056 Дьякон Григорий начал переписывать Евангелие («Остромирово Евангелие»)

21 октября 1056 года – по заказу управлявшего Новогородской землёй посадника Иосифа, приближённого киевского князя Изяслава Ярославича, дьякон Григорий начал переписывать Евангелие.

В историю рукопись вошла под названием «Остромирова Евангелия», так как до крещения Иосиф звался Остромиром.

Это древнейшая из сохранившихся до нашего времени восточнославянских рукописных книг. Её 294 листа украшены прекрасными заставками и тремя большими миниатюрами, изображающими евангелистов Иоанна, Луку и Марка.

С начала XIX века началось научное изучение рукописи. Впервые «Остромирово Евангелие» было издано А. X. Востоковым в 1843 г. с приложением краткой грамматики, словаря и греческого подстрочного текста. Для этого издания (не факсимильного, а наборного) был изготовлен специальный славянский шрифт, по возможности точно воспроизводящий почерк оригинала.

На основе «Остромирова Евангелия» были созданы современные грамматики и словари старославянского языка.

22 октября

1612 Минин и Пожарский изгнали из Москвы поляков

В период смуты и хаоса на Руси, которые длились 15 лет, с января 1598 года (когда умер последний Рюрикович - сын Ивана Грозного Фёдор) по январь 1613 года (когда Земский собор избрал царём Михаила Романова), страну раздирали боярские заговоры и интриги. Началась открытая польская интервенция.

Угроза потери национальной независимости России вызвала глубокое беспокойство в патриотически настроенных кругах дворянства и других сословий, всего населения. В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде началось формирование ополчения, которое сыграло решающую роль в освобождении Москвы от поляков. Оно состояло из отрядов дворян, горожан, крестьян центральных и северных районов России, людей всех национальностей Поволжья. Посадские люди выдвинули руководителем ополчения князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Вместе с ним организатором и руководителем ополчения был Кузьма Минин, происходивший из нижегородских посадских людей.

В августе 1612 года отряды ополченцев разгромили под столицей польскую армию и осадили последнее пристанище оккупантов - Кремль. В октябре 1612 года польский гарнизон капитулировал.

23 октября

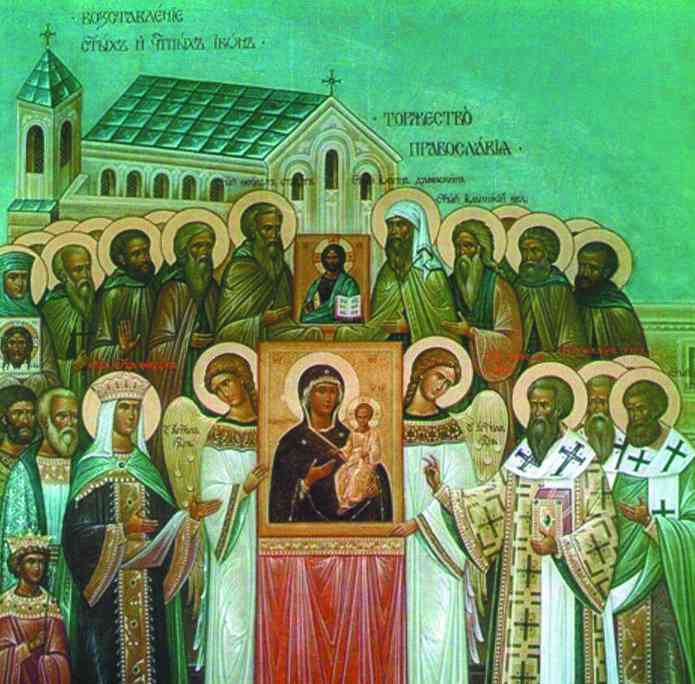

787 Вселенский собор христианской церкви установил порядок почитания икон, сохранившийся поныне

Иконоборчество возникло за 60 лет до этого при греческом императоре Льве III Исавре и стало особенно популярным при Константине V Копрониме. Со второй половины двадцатых годов VIII века началась борьба с почитанием икон. В 754 году иконоборчество было провозглашено в качестве официальной церковной доктрины Византийской империи на лжесоборе в Иерии.

Седьмой Вселенский Собор проходил с 24 сентября по 13 октября в никейском соборе Святой Софии, а заключительное заседание состоялось в присутствии императора и императрицы в Константинополе во дворце Магнавра 23 октября.

Собор постановил: «Учения богосогласных отцов нас исправили; черпая из них, мы напоены истиной; следуя им, мы отогнали ложь; наученные ими, мы лобзаем святые иконы. Веруя в единого Бога, в Троице прославляемого, лобзаем честные иконы. Кто не следует этому, да будет анафема». Далее были произнесены анафематизмы тем, кто преследует иконопочитателей, называет иконы идолами и осмеливается говорить, что христианская Церковь поклоняется идолам.

24 октября

1935 На Спасской башне Московского Кремля установлена рубиновая звезда

До 1935 года шпили кремлёвских башен украшали геральдические двуглавые орлы.

Первого двуглавого орла водрузили на вершине шатра Спасской башни в 50-х годах XVII века. Позднее русские гербы были установлены на самых высоких проездных башнях Кремля: Никольской, Троицкой, Боровицкой.

23 августа 1935 года было опубликовано решение Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звёздами, которые были установлены в октябре 1935 года.

Первая пятиконечная звезда была установлена на Спасской башне.

Звёзды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, знаки серпа и молота на них - из уральских камней-самоцветов. Освещённые снизу прожекторами первые звёзды украшали Кремль почти два года, но под воздействием атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли свой праздничный вид.

В мае 1937 года было решено установить к двадцатилетию Октябрьской революции на пяти кремлевских башнях, в том числе на Водовзводной, рубиновые звёзды.

25 октября

1817 В Москве на Воробьёвых горах заложен храм Христа Спасителя по проекту А. Л. Витберга

В 1814 году был объявлен международный открытый конкурс на проект храма Христа Спасителя в Москве, задуманного Александром I ещё в 1812 году. Храм должен был увековечить великую победу русского народа в Отечественной войне, свои проекты на конкурс прислали многие видные архитекторы того времени. Из них император выбрал наиболее грандиозный, разработанный молодым Витбергом, никак не проявившим себя до этого в качестве архитектора. Он пригласил Карла к себе, и после презентации проекта храма сказал:

Витберг создал необычный проект огромного (втрое больше нынешнего) храма с пантеоном и колоннадой из 600 колонн. Храм должно было украшать трофейное оружие, захваченное в Отечественной войне, памятники монархам и видным полководцам. На строительство было выделено 16 миллионов казённых рублей, так же имелись значительные пожертвования от частных лиц.

Торжественная закладка храма прошла 25 октября 1817 года, в пятую годовщину ухода французов из Москвы, церемония обошлась в 24000 рублей. На ней лично присутствовал император Александр I. Местом для строительства были выбраны Воробьёвы горы. На открытие пришло около 400000 москвичей (то есть почти все жители столицы в ту пору). Для строительства были собраны 20000 подмосковных крепостных.

В последующие семь лет строительство протекало вяло, а под конец и совсем остановилось. Выяснилось, что миллион рублей из денег, выделенных на строительство, расхищен. По официальной версии, строительство храма было остановлено из-за ненадёжности почвы.

27 октября

1984 Введена в действие Байкало-Амурская магистраль

Лучшие инженерные умы России ещё в 19 веке обдумывали проект постройки тихоокеанской железной дороги через северную оконечность Байкала. Однако, ни техники, ни средств для выполнения таких грандиозных работ у России на тот момент не было.

Проектно-изыскательские работы были развёрнуты только с 1932 года. После Великой Отечественной войны несколько лет строительство велось силами заключённых Амурлага.

Знаковым пунктом в истории строительства Байкало-Амурской магистрали принято считать постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР за № 561 от 8 июля 1974 года «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». XVII съезд ВЛКСМ объявил строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Проект, олицетворявший движение страны вперёд, привлёк огромное количество молодых ребят, получивших на этом строительстве грандиозный жизненный опыт.

27 октября 1984 года страна отметила официальное открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали.

БАМ – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Ее протяженность составляет более 4 тысяч километров. Строительство основной части железной дороги, проходившее в сложных геологических и климатических условиях, заняло более 12 лет. Магистраль пересекает 7 горных хребтов, более 3 тысяч водных преград, в том числе 11 крупных рек. БАМ проходит более чем через 200 железнодорожных станций и разъездов, более 60 городов и посёлков.

29 октября

1918 Создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ; позднее ВЛКСМ)

Комсомол (сокращение от Коммунистический союз молодёжи), полное наименование - Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) - политическая молодёжная организация в СССР.

Был создан как Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) 29 октября 1918 года. Комсомол был создан партией большевиков для осуществления широкомасштабных действий. В октябре 1918 года в РКСМ состояло 22100 членов. Спустя два года, к III съезду Комсомола, - 482 тысячи.

В 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина - Российский ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), в связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по проведению культурной революции.

В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14-28 лет.

На сегодняшний день в России идейными правопреемниками ВЛКСМ являются РКСМ, РКСМ(б) и ЛКСМ РФ. Однако, есть и другие организации на постсоветском пространстве, такие как РСМ, отождествляющие своё прошлое с историей комсомола.

30 октября

1961 СССР произвёл взрыв самой мощной бомбы в мировой истории водородная бомба была взорвана на острове Новая Земля

30 октября 1961 года в 11 часов 32 минуты над Новой Землей на высоте 4000 м была взорвана самая мощная водородная бомба за всю историю . 58-мегатонная бомба стала главным аргументом СССР в противостоянии с США на мировой арене.

Никита Хрущёв пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, чтобы не побить все стёкла в Москве.

АН602 (она же «Царь-бомба», она же «Кузькина мать», а также (ошибочно) РДС-202 и РН202 - термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1954-1961 гг. группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР И. В. Курчатова.

Бомба создавалась для поражения либо площадных крупных объектов, либо хорошо защищённых - вроде подземных баз, подводных лодок, пещерных аэродромов, подземных заводских комплексов, бункеров. Идея в том, что благодаря высокой мощности бомба сможет поразить такие объекты даже при очень большом промахе.

Впрочем, основной целью подрыва бомбы была демонстрация владения СССР неограниченным по мощности оружием массового поражения. На тот момент самая мощная термоядерная бомба, испытанная в США, была почти вдвое слабее.

Рекордный взрыв стал одной из кульминаций эпохи холодной войны и одним из её символов. Он занял место в Книге рекордов Гиннеса. Перекрывать его когда-либо в будущем ещё более мощным взрывом вряд ли потребуется человечеству. В отличие от всемирно известной, но ни разу не стрелявшей русской Царь-пушки, отлитой в 1586 году Андреем Чоховым и установленной в московском Кремле, небывалая термоядерная бомба потрясла мир. Она по праву может называться «Царь-бомбой».

31 октября

1654 В Вологде во избавление от моровой язвы за одни сутки был построен Всеградский храм Спаса Всемилостивого

Спасо-Всеградский собор на протяжении более 270 лет был главным духовным центром Вологды. Его сооружение относится к 1654 году. В вологодских летописях значится, что деревянная Спасская церковь построена гражданами Вологды в царствование Алексея Михайловича, когда город постигло тяжёлое моровое поветрие. Во избавление от моровой язвы по обычаю тех лет за одни сутки (18 октября 1654 года) возвели деревянную церковь Спаса Всемилостивого. Храм назывался «Всеградским» и «Обыденным», что означало построение церкви всеми жителями Вологды за один день. В 1858 году в архиве Вологодской консистории был найден документ XVII века, подписанный горожанами, – общественный приговор, – согласно которому они и их потомки брали на себя обязательство вечно хранить нововозведенный храм Спаса Всемилостивого.

В 1654 году после возведения деревянной Спасской церкви один вологодский иконописец «обыденно» (за один день) написал икону Всемилостивого Спаса. Она быстро стала не только главной святыней храма, но и всего города.

Церковь Спаса Обыденного никогда не имела своего прихода, поскольку была главным храмом Вологды (кафедральный Софийский собор был главным в Вологодской епархии). В Спасовсеградской церкви принимали присягу все выбираемые руководители Вологды, проходили молебны, посвящённые наиболее значимым событиям жизни Российской Империи и Вологодчины. Здесь на богослужении побывали императоры Александр I, Александр II, Великие князья Алексей Александрович, Владимир Александрович и Сергей Александрович Романовы.

В 1895 году церковь получила статус собора.