- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий февраля

Календарь исторических событий февраля

- 3.02.2018

- 3.02.2018

СОБЫТИЯ февраля

1 февраля

1924 Великобритания признаёт Советское правительство

1924 год стал годом дипломатических признаний СССР. Начало этому положило английское лейбористское правительство Макдональда.

2 февраля 1924 года британский официальный агент в Москве Ходжсон в ноте от 1 февраля на имя народного комиссара иностранных дел известил, что правительство Великобритании «признаёт Союз Советских Социалистических Республик как правительство де юре тех территорий бывшей Российской империи, которые признают его власть». В тот же день Второй Всесоюзный съезд Советов принял решение, одобрившее установление нормальных отношений между СССР и Англией.

Вся европейская прогрессивная печать подчёркивала мировое значение политического признания СССР Англией. Вступление России в европейскую политику должно явиться важнейшим шагом на пути к упрочению европейского равновесия, нарушенного войной и не восстановленного Версальским миром.

2 февраля

1943 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. День воинской славы России

2 февраля Россия отметит день воинской славы – 75-ю годовщину со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.

Битва за Сталинград, начавшаяся 17 июля 1942 года, продолжалась в течение двухсот дней. Четыре месяца Красная Армия вела упорные оборонительные бои сначала на подступах к Сталинграду, а затем и в самом городе. В ходе ожесточённых боёв была не только сокрушена наступательная мощь врага и обескровлена главная ударная группировка немецкой армии на южном крыле советско-германского фронта, но и подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление.

Перейдя 19 ноября 1942 года в контрнаступление, Красная Армия в последующие два с половиной месяца разгромила противника, окружила и ликвидировала крупную группировку немецко-фашистских войск.

Победа советских войск на берегах Волги ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй Мировой войны в целом. Наступление фашистских войск было прекращено. Эти события повысили международный престиж нашей страны, укрепили антифашистское сопротивление в странах Европы, расширили ряды антигитлеровской коалиции.

3 февраля

1718 Пётр I издал указ о лишении своего сына Алексея прав наследования престола

Манифестом от 3 февраля 1718 года Пётр I лишил своего сына Алексея (сына Петра I от первого брака с Евдокией Лопухиной) прав наследника престола. Права эти перешли к малолетнему царевичу Петру (который, однако, скончался в 1719 году).

Алексей воспитывался в среде, враждебной Петру, и всячески уклонялся от дел отца в реформировании России. Духовенство и бояре, окружавшие Алексея, настраивали его против отца. Пётр же угрожал Алексею лишить его наследства и заточить в монастырь. В 1716 году Алексей, боясь гнева отца, бежал за границу: сначала в Вену, потом в Неаполь. Угрозами и обещаниями Пётр вернул сына в Россию и в феврале 1718 года лишил прав престолонаследия. Причём, Алексей сам дал торжественную клятву об отказе от престола в пользу брата Петра Петровича в Успенском соборе Кремля в присутствии отца, высшего духовенства и высших сановников.

6 февраля

1900 Русский учёный Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море

В ноябре 1899 года российский броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» напоролся на подводную скалу возле острова Гогланд (недалеко от берегов Финляндии, входившей тогда в состав Российской империи). Чтобы освободить броненосец, требовалось разрушить скалу взрывами. На эту операцию требовалось значительное время. Между тем, море вскоре оказалось покрыто льдом, и работы нужно было закончить до весеннего ледохода.

Для ускорения спасательной операции требовалась бесперебойная связь с командованием в Петербурге. Было решено использовать беспроводной телеграф системы Попова.

Необходимое оборудование на Гогланд завёз ледокол «Ермак». Система заработала не сразу, но к 6 февраля 1900 года удалось установить надёжную связь. И в этот же день около другого финского острова – Лавансари – оторвало и унесло в море льдину с 50 рыбаками. Спасти их мог только ледокол.

Сообщение об этой трагедии пришло из Петербурга в Котку по телеграфу. Нарочный не смог дойти по льду до Гогланда, где находился «Ермак». И тогда Попов передал приказ «Ермаку» по радио. Ледокол немедленно вышел в море и успешно спас рыбаков. Этот приказ стал первой официальной русской радиограммой.

7 февраля

1795 Порт Хаджибей был переименован в Одессу

В начале 1760-х годов турки построили небольшую крепость в поселении Хаджибей. Во время Русско-турецкой войны в сентябре 1789 года крепость была взята русским отрядом под командованием генерала Осипа Михайловича де Рибаса.

После войны для укрепления Северного Причерноморья было начато возведение крепостей в Тирасполе и Овидиополе и города-пристани Хаджибея.

В мае 1794 года был утверждён проект пристани и города, а в 1795 году новый порт принимал корабли.

7 февраля по велению императрицы Екатерины II город-порт был переименован, получив название Одесса.

В 1797-1802 гг. Одесса входила в состав Новороссийской губернии, а в 1805 году стала центром Новороссийского края, которым и была до 1874 года.

8 февраля

1837 Дуэль А. С. Пушкина с Дантесом на Чёрной речке

8 февраля 1937 года под Петербургом в перелеске близ Комендантской дачи состоялась дуэль между камер-юнкером Пушкиным и поручиком бароном Георгом де Геккерном (Дантесом), на которой Пушкин был ранен в живот. Ответным выстрелом Пушкин легко ранил Дантеса в правую руку. Условия дуэли, по настоянию Пушкина, были смертельными и не оставляли шанса уцелеть обоим противникам: барьер отделял врагов едва на десять шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру.

Причиной дуэли стал анонимный пасквиль с оскорбительными намёками на связь Натальи Николаевны с Николаем I. Пушкин, узнавший о подметных письмах, на следующий день был уверен, что они - дело рук Дантеса и его приёмного отца Геккерна.

Пушкина с места дуэли привезли домой. Рана оказалась смертельной, спустя 46 часов 11 февраля 1837 года в 14:45 поэт скончался.

9 февраля

1725 На русский престол при поддержке петровской гвардии восходит Екатерина I

После смерти Петра I толпа придворных и генералов поделилась на 2 основные «партии»: сторонников Петра Алексеевича младшего и сторонников Екатерины. Раскол был неизбежен.

При помощи Меншикова, И. И. Бутурлина, П. И. Ягужинского и при опоре на гвардию она была возведена на престол под именем Екатерины I. По уговору с Меншиковым, Екатерина не занималась государственными делами, а 8 февраля 1726 года передала управление страной Верховному тайному совету (1726–1730 гг.).

С первых шагов царица Екатерина I и её советники стремились показать всем, что знамя в надёжных руках, что страна уверенно идёт по пути, предначертанному Великим реформатором. Лозунгом начала Екатерининского царствования были слова указа 19мая 1725 года: «Мы желаем все дела, зачатые руками императора, с помощью Божией совершить».

Став самодержицей, Екатерина обнаружила тягу к развлечениям и много времени проводила на балах и праздниках, что пагубно сказалось на здоровье императрицы.

В апреле 1727 года она слегла, а 6 мая 1727 года Екатерина I Алексеевна умерла в 43-летнем возрасте.

1904 Объявляется манифест Николая II о войне с Японией

Русско-японская война явилась результатом сложных взаимоотношений между двумя странами, возникшими из-за экспансии Российской империи на Дальнем Востоке. Страна испытывала экономический подъём и появилась возможность усилить свое влияние, прежде всего, на Корею и Китай. Это, в свою очередь, вызвало сильное недовольство Японии. Поводом же к войне стала аренда Россией у Китая Ляодунского полуострова и оккупация Маньчжурии, на которую имела виды сама Япония.

Требования японского правительства уйти из Маньчжурии означало потерю Дальнего Востока, что было невозможным для России, и обе стороны начали подготовку к войне.

9 февраля 1904 года флот Японии внезапно атаковал русские корабли у города Порт-Артура. Сам город захватить не удалось, но из строя были выведены самые боеспособные русские корабли. В тот же день был обнародован Высочайший манифест Николая II с официальным объявлением о начале русско-японской войны.

Действия Японии возмутили российское общество. Англия и США заняли прояпонскую позицию. А тон сообщений в прессе отличался явным антирусским настроем.

10 февраля

1784 Город и военный порт Ахтиар получают новое имя - Севастополь

10 февраля 1784 года по указу императрицы Екатерины II городу Ахтиар было присвоено греческое название Севастополь. Крымский полуостров был взят под юрисдикцию Российской империи в 1783 году, когда было окончательно ликвидировано Крымское ханство. 3 июня 1783 года были заложены первые каменные постройки будущего Севастополя. Но ещё пятью годами ранее решением полководца Александра Суворова на берегах Севастопольской бухты, которая имела важное военно-стратегическое значение, были построены первые земляные укрепления и размещены русские войска.

В переводе с греческого языка Севастополь означает величественный. Императрица повелела Григорию Потемкину устроить на месте Ахтиара город-крепость. Город строился на средства, полученные Потёмкиным с новороссийских земель. За время существования город оправдывал своё название не раз. За героизм, проявленный севастопольцами в Великую Отечественную войну, Севастополю присвоено звание Города-героя. В настоящее время Севастополь является базой Черноморского флота Российской Федерации.

13 февраля

1565 Иван IV объявил об учреждении «государева удела» - опричнины

В начале 60-х гг. 16 века Иван IV Васильевич Грозный стремился к активному продолжению Ливонской войны 1558-1583 гг., но натолкнулся на оппозицию некоторых лиц из своего окружения.

13 февраля 1565 года Иван Грозный учредил опричнину. Так назвали особый период в истории Российского государства (с 1565 по 1572 год), когда государственная борьба с изменниками Родины вышла на первый план. Это был целый комплекс мероприятий, который характеризовался созданием особого опричного войска («опричников»), во времена Ивана Васильевича их называли «государевыми людьми». Первоначально численность этой царской гвардии была небольшой – 1000 человек.

Также «опричниной» называлась часть территории Московского царства с особым управлением, выделенная для содержания царского двора и «государевых людей» («Государева опричнина»). Эта мера была направлена на подрыв самостоятельности крупных землевладельцев. Слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что означает «особый», «кроме». Так называли часть удела или вотчины, которая оставалась вдове. Часть отходила сыновьям, а «опричь» - на прокормление вдовы.

1984 На внеочередном Пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарём ЦК КПСС избирается 72-летний Константин Черненко

После смерти 69-летнего Ю. В. Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС 13 февраля 1984 года был избран 72-летний Константин Устинович Черненко. 11 апреля 1984 года Черненко также был избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР, но стремительно ухудшающееся здоровье не позволило ему осуществлять реальное управление страной, он проработал в этой должности всего 13 месяцев.

За краткий период его правления была начата реформа школы, предусматривавшая, в частности, обучение с 6 лет и введение пятидневки; был дан ответ на бойкот американцами Олимпиады-1980 в Москве - сборная СССР отказалась от участия в Играх в Лос-Анджелесе, а в качестве альтернативы им были организованы масштабные соревнования «Дружба-84».

Черненко был сторонником партийной реабилитации Сталина; однако, провести этот проект ему не удалось. Зато он смог восстановить в партии знаменитого деятеля сталинской эпохи Вячеслава Молотова.

Константин Черненко умер 10 марта 1985 года в 19:20 по московскому времени. Через три дня он стал последним руководителем СССР, который был захоронен в Кремлевской стене.

15 февраля

1045 Началось строительство Софийского собора в Новгороде - одного из самых древних и знаменитых соборов

Собор Святой Софии - главный православный храм Великого Новгорода, созданный в 1045-1050 годах. На протяжении столетий - духовный центр Новгородской республики. Одна из древнейших церквей, построенная славянами…

15 февраля 1045 года началось строительство Софийского собора в Новгороде. К этому торжественному событию из Киева прибыл Великий князь Ярослав Мудрый и его супруга Ирина. Строился собор около пяти лет и ныне является самым древним из сохранившихся на территории России храмов, которые строили славяне. Одновременно с собором в Новгороде возводили и каменные крепостные стены.

Софийский собор использовался не только для богослужения. Он являлся местом, где проходили различные государственные акты и торжественные церемонии, устраивались, например, приёмы иностранных церемоний, здесь размещались библиотека и архив древнего Новгорода, хранились исторические ценности города, образцы мер и весов.

За свою многовековую историю Софийский собор неоднократно подвергался перестройкам и реставрациям. В Великую Отечественную войну Софийский собор был повреждён и разграблен, а после войны полностью восстановлен.

1989 Советские войска полностью выведены из Афганистана. День памяти воинов-интернационалистов

Ввод советских войск в Афганистан, осуществлённый 24 декабря 1979 года, рассматривался советским руководством как кратковременная мера, направленная на обеспечение безопасности южных границ СССР. Поэтому уже через месяц начал подниматься вопрос о необходимости вывода ограниченного контингента с афганской территории. Однако, из-за сложной обстановки в самой республике и вследствие смены политических лидеров в СССР решение проблемы постоянно откладывалось.

Вывод наших войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключёнными в апреле 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. СССР обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля следующего года.

По официальным сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50183 военнослужащих. Ещё 50100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.

15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту Дружбы границу двух стран. В действительности на территории Афганистана оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен к душманам, так и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Пограничные войска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-афганской границы отдельными подразделениями на территории Афганистана до апреля 1989 года.

Операция по «оказанию интернациональной помощи афганскому народу» стала трагической страницей в истории нашей страны.

Всего за время вооружённого конфликта погибло около 15000 советских солдат и офицеров и не менее 100000 афганцев, 274 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

17 февраля

1598 Земский собор избирает на царство Бориса из рода Годуновых

Зимой 1598 года царь Фёдор Иоаннович умер. Он оказался первым из московских государей, умершим без завещания, и мужская линия Московской ветви династии Рюриковичей пресеклась. 17 февраля 1598 года Земский собор избрал царем Бориса Годунова, шурина Фёдора Иоанновича, и принёс ему присягу на верность, а в сентябре Борис венчался на царство.

По случаю «воцарения» Борис Годунов удостоил своих подданных многими льготами. Наибольшие преимущества получило дворянство. Согласно заявлениям Посольского приказа, царь пожаловал всех служилых людей царской казной: «на один год вдруг три жалованья велел дать». Ряд временных податных льгот получило население посадов. Льготы распространились и на другие категории населения. В Сибири власти пожаловали сибирских людей, сложив с них подати на 1599 год.

Избрание монарха на Земском соборе не означало, однако, введения в Русском государстве выборной монархии. Монархия продолжала сохранять свой наследственный характер.

Борис Годунов стал первым избранным царём Русского государства не из династии Рюриковичей, и вопрос о легитимности выборов всегда довлел над ним...

17 февраля

1612 Патриарх Гермоген (Ермоген) мученически умирает в заключении от голода и жажды

Служение будущего Патриарха Церкви Христовой началось в Казани простым приходским священником при гостинодворской церкви во имя святителя Николая. По отзывам современников, священник Ермолай уже тогда был «муж зело премудростью украшенный, в книжном учении изящный и в чистоте жития известный». Вскоре священник Ермолай принял иноческий постриг с наречением имени Гермоген.

Впоследствии архимандрит Казанского Спасо-Преображенского монастыря, епископ и митрополит Казанский и Астраханский святитель Гермоген был поставлен Патриархом Московским и всея Руси 3 июля 1606 года в Москве Собором русских иерархов. Патриаршество святителя Гермогена совпало с трудной порой Смутного времени.

Во время восстания Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского за патриаршье благословление русских людей на освободительный подвиг поляки насильно свели святого Гермогена с Патриаршего Престола и заключили его в Чудовом монастыре под стражу.

Более девяти месяцев томился святитель Гермоген в тяжком заточении.

17 февраля 1612 года он мученически скончался от голода и жажды.

18 февраля

1855 На престол вступает Александр II

18 февраля 1855 года вступил на престол новый император Александр II.

Первые акты его царствования выражали и подчёркивали намерение нового правительства нерушимо охранять дворянские права.

Внешняя политика Александра II заключалась в том, чтобы с помощью дипломатии прорвать плотное кольцо блокады, сомкнувшееся вокруг России. Первым шагом оказалось заключение Парижского мира весной 1856 года.

В конце лета по случаю коронации царь амнистировал декабристов, петрашевцев, участников Польского восстания. А ещё на 3 года приостановил рекрутские наборы и ликвидировал военные поселения. Решая крестьянский вопрос, в 1858 году царь дал согласие на программу реформы, согласно которой крестьяне получали право выкупить наделённую им землю в собственность.

За отмену крепостного права по манифесту 19 февраля 1861 года и победу в Русско-турецкой войне был удостоен особого эпитета в русской и болгарской историографии - Освободитель.

Был убит 13 марта 1881 года членами террористической организации «Народная воля» в ходе седьмого покушения.

20 февраля

1988 Армянское население Нагорного Карабаха выступает за вхождение НКАО в состав Армении

В 1987 – начале 1988 года усилилось недовольство армянского населения своим социально-экономическим положением, на что повлияла начатая президентом СССР Михаилом Горбачёвым политика демократизации советской общественной жизни и ослабление политических ограничений.

Протестные настроения подогревались армянскими националистическими организациями, а действия зарождающегося национального движения умело организовывались и направлялись.

В октябре 1987 в области прошли студенческие забастовки с требованием отделения Карабаха.

20 февраля 1988 года совет депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), преимущественно заселённой армянами, обратился к руководству СССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР с просьбой о передаче Нагорного Карабаха Армении. Политбюро ЦК КПСС ответило отказом, что привело к массовым акциям протеста в Ереване и Степанакерте, а также к погромам среди как армянского, так и азербайджанского населения.

В июне 1988 Верховный Совет Армении дал согласие на вхождение НКАО в состав Армянской ССР, а азербайджанский Верховный Совет - о сохранении НКАО в составе Азербайджана с последующей ликвидацией автономии.

В сентябре 1988 года между армянами и азербайджанцами начались вооружённые столкновения, перешедшие в затяжной вооружённый конфликт, в результате которого имелись большие человеческие жертвы. В результате успешных военных действий армян Нагорного Карабаха (по-армянски Арцах) эта территория вышла из-под контроля Азербайджана.

Решение вопроса об официальном статусе Нагорного Карабаха было отложено на неопределённое время.

23 февраля

1918 В СССР массовая мобилизация добровольцев в Красную Армию. День Советской Армии и Военно-Морского Флота

Разгоравшаяся в России Гражданская война и угроза военной интервенции требовали от нового большевистского правительства создания регулярной мощной армии – оплота Советской власти. Старая армия полностью потеряла свою боеспособность. Уставшие от изнурительной войны солдаты всеми способами стремились домой.

28 января 1918 года Совет народных комиссаров принял Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах. 11 февраля был подписан Декрет о создании рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ). Непосредственное руководство формированием Красной армии осуществлялось Всероссийской коллегией, созданной при народном комиссариате по военным делам.

В связи с нарушением заключенного с Германией перемирия и переходом её войск в наступление 22 февраля 1918 года правительство обратилось к народу с подписанным В. И. Лениным декретом-воззванием «Социалистическое отечество в опасности!».

Также было опубликовано «Воззвание Военного главнокомандующего» Н. В. Крыленко, которое заканчивалось словами:

«Все к оружию. Все на защиту революции. Поголовная мобилизация для рытья окопов и высылка окопных отрядов поручается советам с назначением ответственных комиссаров с неограниченными полномочиями для каждого отряда. Настоящий приказ рассылается в качестве инструкции во все советы по всем городам».

Положение большевиков и так было тяжёлым, но проблем добавляла общественность. Значительная часть русского общества приветствовала наступление немцев.

На следующий день началась массовая запись добровольцев в Красную армию и формирование многих её частей.

В феврале 1918 года красноармейские отряды оказали решительное сопротивление германским войскам под Псковом и Нарвой.

В честь этих событий 23 февраля ежегодно стал отмечаться всенародный праздник – День Красной (Советской) армии и Военно-Морского флота (позднее День защитника Отечества).

25 февраля

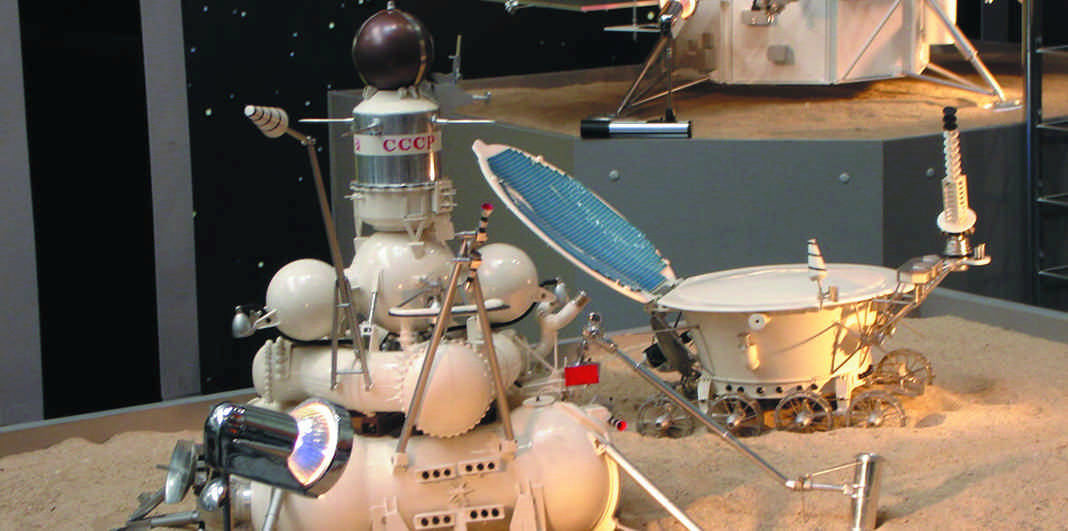

1972 Советская станция «Луна-20» впервые доставила образцы лунного грунта на Землю

Автоматическая станция «Луна-20» была запущена с космодрома Байконур 14 февраля 1972 года. Основной целью миссии была определена посадка на Луну, взятие лунного грунта и доставка его на Землю.

21 февраля в 22 часа 19 минут 09 секунд автоматическая станция «Луна-20» совершила мягкую посадку на поверхность Луны в точке с координатами 3° 32’ с. ш. и 56° 33’ в. д., на участке лунного материка, примыкающего к северо–восточной оконечности Моря Изобилия.

По команде с Земли было включено грунтозаборное устройство, и начались операции по забору грунта. В процессе забора грунта дважды срабатывал автомат защиты по току, бурение приостанавливалось, и его снова возобновляли по командам с Земли. Взятые образцы были помещены в контейнер возвратной ракеты и загерметизированы.

Старт возвратной ракеты с поверхности Луны с образцами лунного грунта состоялся 23 февраля в 1 час 58 минут. Продолжительность обратного перелёта составила 84 часа. 25 февраля за 8 часов до входа спускаемого аппарата в атмосферу Земли произошло его отделение от возвратной ракеты.

Главным результатом полета «Луны-20» стала доставка на Землю образцов лунного грунта массой 55 граммов.

28 февраля

1716 Началась экспедиция капитана гвардии Бековича-Черкасского на Каспий. Составлена первая карта Каспийского моря

Александр Бекович-Черкасский был потомком кабардинских князей и имел хорошее образование для своего времени, в 1708-1709 году он обучался морскому делу в Голландии и после возвращения был зачислен в Преображенский полк.

2 июня 1714 года Пётр I издает указ «О посылке преображенского полка капитан-поручика кн. Алекс. Бековича-Черкасского для отыскания устьев реки Дарьи…». К этому времени сведения о среднеазиатских государствах, географии региона, маршрутах в Индию в России были крайне отрывочны и фрагментарны.

Одной из причин экспедиции считают легенду, что якобы в Амударье имеются богатые золотые пески, и хивинцы, дабы скрыть это, с помощью специальной дамбы отвели течение реки в Аральское море. 28 февраля 1716 года Пётр I вручил Бековичу лично им написанную следующую инструкцию:

1. Исследовать прежнее течение Амударьи и, если возможно, опять обратить её в старое русло;

2. Склонить хивинского хана в подданство;

3. На пути к Хиве и особенно при устье Амударьи устроить, где нужно, крепости;

4. Утвердившись там, вступить в сношения с бухарским ханом, склоняя и его к подданству;

5. Отправить из Хивы, под видом купца, поручика Кожина в Индостан для проложения торгового пути, а другого искусного офицера в Эркет для разыскания золотых руд.

В распоряжение Бековичу давалось 4000 регулярных войск, 2000 яицких и гребенских казаков и 100 драгун; кроме того, в экспедицию вошли несколько морских офицеров, 2 инженера и 2 купца. Большая часть 1716 года прошла в приготовлениях, которые производились в Астрахани. Здесь Бекович побывал ещё в 1715 году и исследовал берега моря; результатом явилась первая карта Каспийского моря, составленная им, за что он был произведён в капитаны гвардии.

В сентябре 1716 года Бекович выступил из Астрахани в Каспийское море и имел остановки у мыса Тюб-Карагана, в заливе Александровском и у урочища Красные воды; везде были оставлены отряды для постройки крепостей. У урочища Красные воды Бекович рассчитывал найти прежнее устье Амударьи, отсюда же он послал двух послов (которые не вернулись) в Хиву, а сам поехал обратно в Астрахань. Набрав новые войска, численностью превосходившие первые, весной 1717 года он направился по суше в Хиву.

Через некоторое время стало известно, что Бекович погиб со всем своим отрядом.