Кавказ

Алексей Миронов 13.09.2015

Алексей Миронов 13.09.2015

Кавказ

Кавказская война закончилась 150 лет назад – летом 1864 года. Это была самая длительная война России в XIX веке, ставшая частью сложной борьбы за обладание Кавказом. Причин Кавказской войны было несколько. Основной причиной историки считают вхождение Грузии в состав России.

Грузия одна из немногих христианских стран в Азии, и на неё постоянно совершали набеги соседние мусульманские страны – Иран и Турция, и Грузия неоднократно обращалась за помощью к России.

После того как в 1801 году состоялось формальное вхождение Грузии в состав России, перед Россией встала задача – как можно более тесно связать новые территории с основной частью империи. Грузия в это время была отделена от России территориями других кавказских народов. Там сложилась мозаика из мелких и мельчайших княжеств, ханств и родоплеменных союзов. Пёстрое разнообразие этнокультур и языков. Люди здесь привыкли жить в условиях первобытной вольности и подчинялись лишь местным обычаям и авторитету своих мини-сообществ.

К 1817 году некоторые из кавказских народов (например, осетины) добровольно согласились стать российскими подданными. Кое-кого удалось в той или иной мере подчинить, комбинируя дипломатические и силовые методы. Но обширные области Чечни, Дагестана, а также населённые черкесскими племенами районы Северо-Западного Кавказа оставались вне власти и контроля царских наместников.

Существование никому не подвластных территорий с воинственным, поголовно вооружённым населением создавало для царской администрации массу проблем. Вольные кавказские горцы обитали в местах труднодоступных, но скудных ресурсами жизнеобеспечения, а потому взяли за правило пополнять свои доходы за счёт набегов на соседей. Жертвами таких набегов обычно становились лояльные подданные российского государя. Самым неприятным был практиковавшийся горцами захват пленных с целью обращения в рабство или получения выкупа. К тому же своенравие обитателей гор сделало небезопасными транспортные коммуникации, связывавшие коренные земли Российской империи с Закавказьем. А при определённых обстоятельствах горцы в любой момент могли стать грозным орудием в руках противников России.

Поэтому перед царским правительством стояла задача покорить кавказцев.

Русские императоры были уверены, что несут на Кавказ цивилизацию и были готовы при необходимости навязать эту цивилизацию силой, но никакого великорусского шовинизма здесь не было. Русское правительство проводило на Кавказе политику «разделяй и властвуй», и эта политика порой приносила успех.

Россия на Северном Кавказе столкнулась с огромным количеством никому не подчинявшихся, разрозненных и враждовавших между собой патриархально-родовых обществ, принадлежавших к одной или совершенно разным языковым и этническим группам, исповедовавших разные религии, находившихся на разных уровнях социальной организации и поэтому плохо поддававшихся управлению. Их образ жизни, обычаи, психология не всегда были доступны логике и пониманию русских колонизаторов, у которых зачастую не хватало такта, времени и терпения. Из-за отсутствия государственных институтов на Северном Кавказе (за исключением приморского Дагестана), стратегия утверждения власти России с помощью местных элит оказалась не столь эффективной, как в Закавказье. Кроме того, отменные военные навыки и привычка горцев к набегам делали их неудобными соседями для России. Впервые русским войскам на Кавказе пришлось столкнуться с таким новым явлением, как восточная война – война, где победа достигается не только на поле боя, и далеко не всегда связана с количеством поверженных врагов. Неизбежной составляющей такой войны становится унижение побежденного противника, без которого победа не могла быть достигнута в полном ее смысле. Отсюда чрезвычайная жестокость действий и той, и другой стороны, которая порой не укладывалась в голове современников.

Русское правительство, спешившее поскорее навести порядок на Северном Кавказе и посчитавшее излишним глубоко вникать в тонкости местных обычаев, решило попросту разрубить мечом гордиевы узлы горской политики. Но вместо решения проблемы оно получило Кавказскую войну (1817-1864 гг.).

Следует сказать, что без вхождения Грузии в состав России не было бы этой войны. Но Грузия рано или поздно присоединилась бы к России, потому что российская цивилизация в этот период достигла той стадии своего развития, когда она начинает расширять сферу своего влияния. На Кавказе сильных противников у России не было. Если принять эту точку зрения, то получается, что Кавказская война была неизбежна, только она могла принять другие, более мягкие формы и не быть столь длительной. До 1816 года русское правительство проводило относительно мягкую политику в отношении горцев, оно надеялось включить Кавказ в состав России мирным путём. Положение сильно изменилось после того, как в 1816 году командиром Отдельного Грузинского (с 1820-года – Кавказского) корпуса и управляющим гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях (фактически наместником) был назначен генерал А.П.Ермолов. Именно с именем этого великого генерала историки обычно связывают начало Кавказской войны 1817-1864 годов.

Ермолов Алексей Петрович (1772-1861) –- военный и государственный деятель. Генерал от инфантерии (1818 г.). Генерал от артиллерии (1837 г.). На службе с 1791 г. Участник Польской кампании 1794 г., Персидского похода 1796 г. В 1798 г. арестован, уволен со службы и заключен под стражу по делу о создании Смоленского офицерского политического кружка. Помилован указом Александра I от 15 марта 1801 г. Участвовал в войнах с Францией (1805, 1806-1807 гг.). С 1809 г. командовал резервными войсками в Киевской, Полтавской и Черниговской губерниях. С началом Отечественной войны назначен начальником Главного штаба 1-й Западной армии. Особое значение придавал организации партизанской борьбы с неприятелем. В Бородинском сражении фактически выполнял обязанности начальника штаба Кутузова. С 1816 г. – командир Отдельного Грузинского корпуса, управляющий гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях, чрезвычайный посол в Персии. Руководил подавлением национальных движений на Кавказе. С 1827 г. – в отставке. С 1831 г. член Госсовета. С началом Крымской войны был избран начальником государственного ополчения в 7 губерниях, но принял эту должность только по Москве. В мае 1855 г. покинул этот пост.

Данилов А. А. Справочные материалы по истории России IX - XIX веков.

Среди русских военачальников Кавказской войны, пожалуй, нет более сложной и многогранной личности, чем генерал Ермолов, с именем которого связано начало покорения Кавказа.

Александр I хотел бы «водворять спокойствие на Кавказской линии дружелюбием и снисходительностью», но в 1816 году всё-таки согласился с доводами славного героя войн с Наполеоном генерала Ермолова, отдававшего предпочтение силовым методам.

«Я терпеть не могу беспорядков, а паче не люблю, что и самая каналья, каковы здешние горские народы, смеют противиться власти государя». Выразив такими словами своё кредо в отношении северокавказского социума, Ермолов принялся усмирять Кавказ по собственному стратегическому плану. Его войска стали продвигаться на немирные территории. Строились новые крепости, прокладывались дороги. Сопротивлявшиеся аулы разрушались, непокорные племена оттеснялись в теснины гор.

Генерал Алексей Ермолов писал Императору Александру I: «Надобно прежде всего переговорить о всякой мерзости, и потому перехожу к чеченам. Чечня – гнездо всех разбойников». Весной 1818 года Ермолов обратился на Чечню. Рядом коротких ударов он привёл в повиновение всю местность между Тереком и Сунжей, построил крепость Грозную – форпост в борьбе за Чечню и Северный Кавказ. Он поселил по Сунже враждебные чеченцам племена, следуя принципу «разделяй и властвуй».

Обезопасив левый фланг со стороны Дагестана, Ермолов пошёл в Аварию, на Дженгутай, где совершенно разгромил аварцев. На зимние квартиры войска стали по Тереку. В 1819 году была построена в Дагестане крепость Внезапная. Аварский хан пытался предпринять поход с целью изгнать русских из своих владений, но это закончилось полной неудачей, и он вынужден был покориться.

В 1821 году постройкой крепости Бурной был закончен треугольник на левом фланге. Проученные рядом жестоких уроков, чеченцы не осмеливались больше нападать на Кавказскую линию. Обеспечив левый фланг, Ермолов обратился в 1822 годуна центр – построил там новые линии и укрепления, чем совершенно усмирил Кабарду.

Огнём и мечом, хитростью и дипломатией генерал усмирил беспокойства в Имеретии, Гурии и Мингрелии, присоединил к России Абхазию, Ширванское и Карабахское ханства.

Радикальные методы А. П. Ермолова, а именно коллективная ответственность горцев за порядок в округе, переселение немирных и зачистки воюющих аулов, вырубка лесов вдоль дорог, дабы избежать внезапных нападений и разграблений караванов и обозов, приносили свои плоды. Он не прощал набегов и грабежей, но от отдельных карательных операций перешел к планомерному завоеванию Чечни и Дагестана, а для этого окружил горные районы сплошным кольцом укреплений.

Во времена назначения генерала Ермолова наместником Кавказа произошел случай, поколебавший уверенность чеченцев в выгоде торговли заложниками. По дороге из Хазиюрта в Кизляр был похищен майор Швецов. Чеченцы, не разобравшись в офицерских отличиях, приняли майора за лицо особой государственной важности. И на радостях потребовали у его родных выкуп – десять арб серебряной монеты. Российское правительство просто не знало, как реагировать на такую запредельную цену! Да и взять эту сумму было неоткуда. Тогда сослуживцы Швецова объявили по всей стране сбор пожертвований для выкупа его из плена.

Пока русские собирали деньги, на Северном Кавказе появился Ермолов. И первое, что он сделал, запретил платить выкуп за Швецова. А вместо уплаты приказал посадить в крепость всех кумыкских князей и владельцев, через земли которых провезли русского офицера, и объявил, что, если они не найдут способа его освободить, он всех повесит.

Арестованные князья сразу же договорились снизить выкуп до 10 тысяч рублей. Но Ермолов снова отказался платить. Тогда очень кстати возник (по тайной просьбе генерала) аварский хан и выкупил пленника.

Генерал особенности национального менталитета улавливал мигом. Если местному населению платишь деньги, значит, боишься, откупаешься. Ермолов призывал следовать логике неприятеля. В своих «Записках» 1998-1826 гг. А. П. Ермолов писал: «Хочу, чтобы имя мое стерегло страхом наши границы крепче цепей и укреплений, чтобы слово мое было для азиатов законом, вернее, неизбежной смертью. Снисхождение в глазах азиата – знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены».

Свои слова генерал имел обыкновение подкреплять делами. Так что, похищение крупных чинов и богатых купцов на время было вычеркнуто из реестра «выгодных».

В 1818 году в письме Воронцову, которому, много лет спустя, придётся продолжить дело своего друга и соратника, Ермолов отмечал: «Я заложил тут крепость, именуемую Грозная. В ней будет гарнизона до тысячи человек и страху для чеченцев. В будущем году устрою еще одну не столь большую крепостцу, и в нескольких пунктах, при удобнейших чрез Сунжу бродах, – редуты, и чеченцы будут сговорчивее. Потом деревни чеченские, в которых укрываются под именем «мирных» разбойники, по соседству наиболее вредные, истреблю; раздам прекраснейшие их земли казакам нашим, которые или совсем в них нуждаются, или имеют весьма неудобные».

Правда, далеко не всегда решения Ермолова носили столь радикальный характер, по возможности, все решалось переговорами, где Ермолов выступал с понятной для горцев позиции силы и не пытался заигрывать с местной знатью, сделав ее своей опорой в управлении. Хотя бывали и исключения, когда требовалось заручиться поддержкой влиятельных и уважаемых лиц в горских обществах, но в этом случае действия носили, по признанию самого же Ермолова, тайный характер.

Известный исследователь Кавказской войны В. А. Потто приводил следующее высказывание учёного-востоковеда М. Казем-Бека: «Великодушие, бескорыстная храбрость и правосудие – вот три орудия, которыми можно покорить весь Кавказ, одно без другого не может иметь успеха. Имя Ермолова было страшно и особенно памятно для здешнего края: он был великодушен, и меры, принятые им для удержания Кавказа в повиновении, были тогда современны и разумны». Словом, политика покорения Кавказа способствовала прекращению междоусобных войн и экономическому процветанию края.

Грибоедов писал: «По законам, я не оправдывал иных его самовольных поступков, но вспомни, что он в Азии – здесь ребенок хватается за нож».

Нельзя сказать, что генерал Ермолов ненавидел горцев. Ермолов в разное время имел трёх мусульманских жён, заключив с их родителями «кебин», то есть точный договор о временном браке, подарках... Согласно источникам, «Ермолов женат не был, но от разных связей имел детей: Виктора (от черкешенки Сюйды), Севера и Клавдия (от черкешенки Тотай), получивших от императора Александра II право законных детей». Интересно, что у сыновей Ермолова были двойные имена: одно – христианское, другое – мусульманское. Так, Виктора звали Бахтиар, Севера – Алляхар и Клавдия – Омар.

Алексей Петрович был любимцем солдат и грозой горцев. Его именем матери пугали детей, хотя вожди кавказцев уважительно отзывались о своём грозном противнике. Гази-Магомет – родоначальник газавата и предшественник Шамиля – не переставал проклинать Ермолова и называть его сыном шайтана. Однако, он же соглашался с мнением, что «Ярмол один был, с кем можно было и воевать, и говорить честно»...

Однако, проводя жесткую политику, Ермолов большое внимание уделял строительству крепостей, дорог, просек и развитию торговли. С самого начала делалась ставка на постепенное освоение новых территорий, где одни только военные походы не могли дать полного успеха. Достаточно сказать, что от болезней и дезертирства войска теряли как минимум в 10 раз больше солдат, чем от непосредственных столкновений. А.П. Ермолов сумел провести целый ряд мер, направленных на достижение экономического благополучия Северного Кавказа. Он приложил немало усилий для содействия развитию местного сельского хозяйства и ремесел, под его руководством велось довольно интенсивное городское строительство, принимались активные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия края. Развивались торговые связи между русскими и горцами, которые постепенно вытесняли связи местного населения с турецкими торговцами и их посредниками.

Сильно улучшилась при Ермолове Военно-Грузинская дорога, открылись лечебницы на местных минеральных водах. Из крепости Кислые воды получился великолепный курорт Кисловодск, был выстроен Пятигорск. Сегодня Алексея Петровича назвали бы эффективным менеджером – за 10 кавказских лет он сделал столько, что иной не совершит и в сто.

Правда, единственным рычагом проведения политики на осваиваемой территории за неимением административного аппарата, в руках Ермолова оставалась армия. Именно вокруг армейского костяка начнет складываться гражданская система управления Кавказом. Ермолов провел ревизию крепостей и городов, приказав оставить ряд укреплений, построенных без учета санитарных условий местности . Так было оставлено укрепление Св. Николая на Кубани, а областной центр был перенесен из Георгиевска в Ставрополь. Основой будущих городов являлись военные поселения, в создании которых Алексей Петрович имел большой успех. Постепенно исключительно военное население дополнялось крестьянами-переселенцами. По мере возможности, была упорядочена правовая система, где до этого существовали российское право, законы, действовавшие на территории Грузии, а также местные обычаи горцев. В 1822 году Кавказская губерния была преобразована в область с четырьмя уездами. В Дагестане, где коренные преобразования в сжатые сроки было невозможно осуществить, Ермолов ограничился сменой наиболее враждебной знати и духовенства более лояльными их представителями, которые осуществляли власть под контролем русских военных чиновников. Далеко не все административные и экономические преобразования Ермолова имели успех, но, тем не менее, среди полосы военных походов, имея ограниченные ресурсы, Ермолову удалось положить начало планомерному утверждению российской государственности на Кавказе.

Жесткая, но последовательная линия Ермолова не была продолжена его преемниками в 30-е - начале 40-х годов XIX века. Такой временный отказ от стратегии Ермолова затянул войну на несколько долгих десятилетий.

Но окончательно покорить горцев не удалось даже прославленному победителю Наполеона. Их сопротивление нарастало, и в 1826 году новый император Николай с грустью констатировал: «Почти все горские народы в явном против нас возмущении». Это «возмущение» до поры до времени имело характер разрозненных действий отдельных не мирных сообществ. Но вскоре у не мирных появился настоящий предводитель – имам Шамиль.

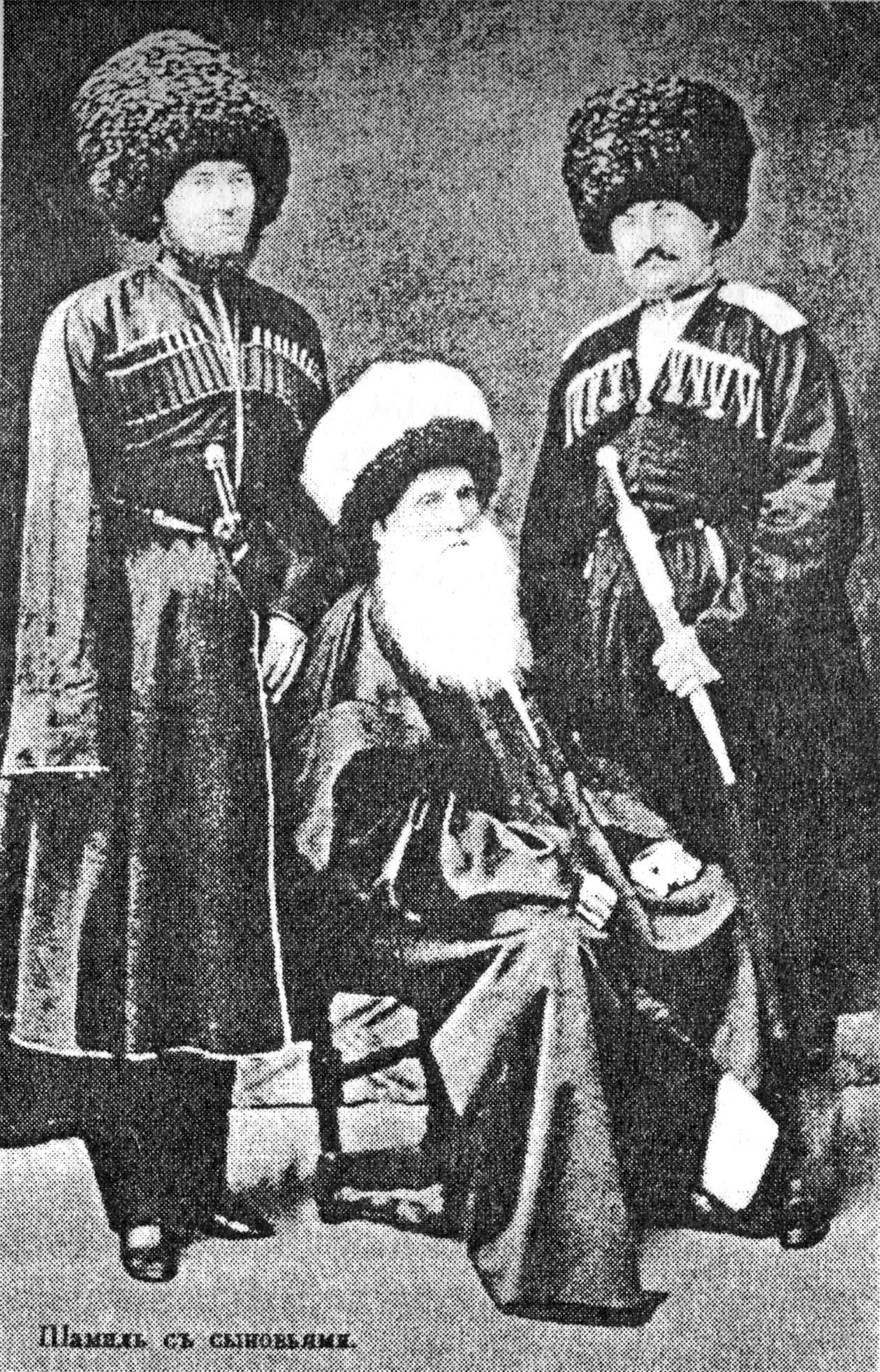

Шамиль (1797-1871), 3-й имам религиозно-племенного объединения-горцев Дагестана и Чечни (1834-1859 гг.).

Сын аварского свободного крестьянина-узденя. Родился в дагестанском ауле Гимры. Получил хорошее мусульманское образование, прекрасно знал арабскую литературу.

Начав в 20-х гг. XIX в. с проповеди крайних религиозных идей, Шамиль принял участие в борьбе горцев-мусульман против Российской империи. Храбрость, воля, организаторский талант и красноречие обеспечили Шамилю популярность среди горцев. После смерти местного лидера Гамзат-бека Шамиль в 1834 г. был провозглашён имамом (духовный и светский вождь), подавил сопротивление дагестанских князей и 25 лет безраздельно властвовал над горскими кланами.

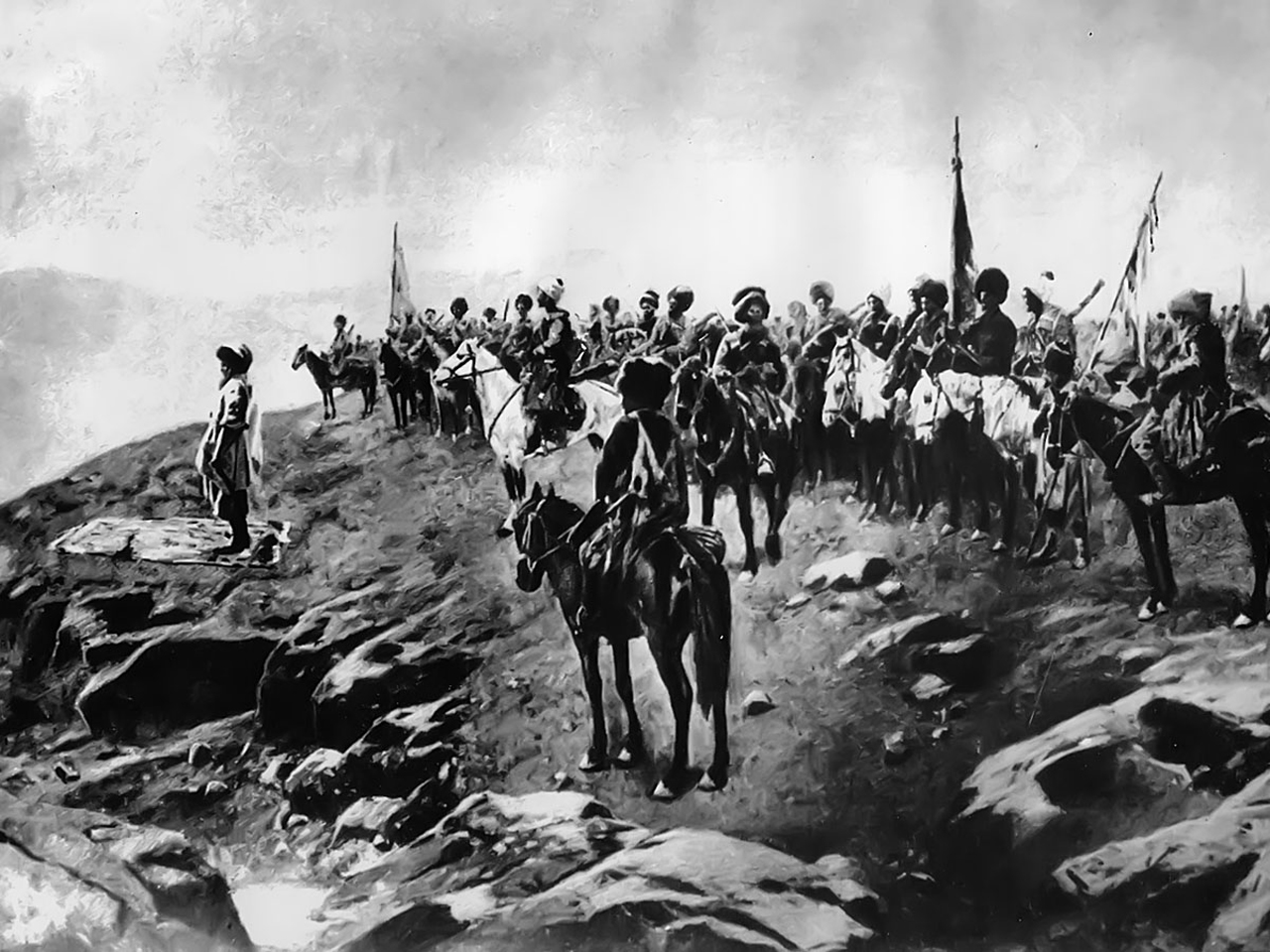

Он сплотил узденей и фанатиков-мюридов в военно-религиозное государство (имамат) на основе всеобщего равенства в служении Аллаху. Благодаря своему полководческому дару, в 40-х годах одержал несколько побед.

В 1848 г. власть Шамиля была объявлена наследственной. Лишь после Крымской войны (1853—1856 гг.) русское командование поспешило навести порядок на Кавказе.

Ограничение возможностей внешнего грабежа и, как следствие, голод заставили горцев отойти от Шамиля. Его наместники-наибы один за другим переходили на сторону России.

25 августа 1859 г. уже не представлявшего особой опасности имама с 400-ми последними мюридами настигли в ауле Гуниб, а на следующий день он сдался в почётный плен.

Шамиль жил на царском обеспечении, с семьёй, в Калуге. На склоне лет был отпущен в хадж и умер в марте 1871 г. в Медине (ныне – Саудовская Аравия).

Началось всё с того, что в очагах сопротивления российскому владычеству стал распространяться мюридизм – радикальная разновидность ислама, сочетавшая концепцию джихада (священной войны) с требованием беспрекословного подчинения участников джихада – мюридов («ищущих путь спасения») своему главе – имаму.

Первый имам, Кази-Мулла, завоевал значительную популярность в Дагестане, но не добился больших успехов в боевых действиях и погиб в 1832 году. Спустя два года, его преемник Гамзат был зарублен в мечети аварцами в отместку за убийство семьи ханов Хунзаха.

Третий имам, Шамиль, проявил таланты незаурядного военачальника и администратора. Примкнув к сторонникам имама Кази-Муллы, Шамиль быстро выдвинулся в их рядах. Затем стал одним из ближайших соратников Гамзата и от него в 1834 году унаследовал статус имама – духовного и светского главы правоверных, командующего воинством джихада.

В истории борьбы России против народов Северного Кавказа не было у нее противника опаснее, чем Шамиль. Ермолову не довелось сразиться с Шамилем, когда тот находился на вершине славы и могущества, хотя он застал его в начале своего военного поприща. Однако имам Дагестана и Чечни испытывал уважение к Ермолову. Известен боевой эпизод, когда Шамиль «приказал не брать мирные аулы, в которых жили родные его (Ермолова) кебинных жён». А когда пленного Шамиля спросили в Москве, что он желает видеть, он ответил: «Прежде всего – Ермолова».

Главной заслугой Шамиля можно считать то, что он, наконец, сумел организовать горцев в регулярную армию и создать на территории Чечни и Дагестана настоящее государство – имамат, функционировавший на основе законов шариата. На Северо-Западном Кавказе закубанских горцев возглавил наиб (наместник) Шамиля Магомед Эмин.

После отставки Ермолова в 1827 году сменившие его царские наместники попытались покончить с непокорным имамом. Они то и дело направляли против него войсковые экспедиции и придумывали всякого рода ловушки, но всякий раз эти мероприятия кончались большими потерями русских войск и к желанному результату всё никак не приводили. Шамиль наносил чувствительные удары русской армии, а временами и сам терпел тяжкие поражения, но всегда собирался с силами и возобновлял войну.

Кавказская война превратилась в противостояние двух государств: огромной авторитарной империи и маленького, но тоже авторитарного имамата. Разумеется, играли свою роль в этом противостоянии и антироссийские круги Турции и Британии – они всегда оказывали Шамилю определённую поддержку. Но главной опорой имама оставались всё те же не мирные горцы.

Впрочем, настроения в этой среде стали со временем изменяться. Под давлением военных тягот, усугублявшихся режимом жёсткой военно-теократической диктатуры, установленной Шамилем и его наибами, горцы постепенно ломались. Ведь изначальным боевым стимулом для них было сохранение своего первобытно-привольного уклада жизни, в том числе определённых свобод. А получилось так, что под властью имамата они незаметно и практически полностью эти свободы утратили. Экономическая база имамата была слабой, собственные ресурсы приходилось дополнять методами «набеговой экономики». Выгоды от набегов доставались узкому кругу сподвижников имама, а его подданные расплачивались собственной кровью в бесконечных боях.

Российские власти к тому времени перешли к более гибким методам во взаимоотношениях с горцами Северного Кавказа. Особое внимание уделялось мусульманскому духовенству, среди которого идеи радикального мюридизма вызывали неоднозначное отношение; многие муллы не одобряли джихад и призывали земляков к миру с русскими.

Всё это, вкупе с численным и техническим превосходством русской армии над войсками имама, позволило к 1850-1851 гг. переломить ситуацию на Кавказе. Крымская война, отвлёкшая силы русской армии, дала Шамилю некоторую отсрочку, но затем наступила развязка. Имамат, подточенный изнутри кризисом доверия подданных к правителю, был сокрушён решительным наступлением русской армии под командованием князя Барятинского.

Вскоре после капитуляции Шамиля, в декабре 1859 года, в окрестностях Туапсе сдался в плен наиб непримиримых черкесов Магомед Эмин, а затем в течение пяти лет были подавлены последние очаги организованного сопротивления горцев.

Сдаваясь в Гунибе на милость победителя, гордый имам заявил Барятинскому: «Я тридцать лет дрался за веру, но теперь мои народы изменили мне, а наибы разбежались. Сам же я утомился. Мне шестьдесят три года, я уже стар и сед, хоть борода моя черна. Поздравляю вас с покорением Дагестана. Пусть Государь Император владеет горцами на благо их».

Пожелание пленного Шамиля не осталось без удовлетворения. Прежде всего – по отношению к самому пленнику. По указу императора его с большим почётом и комфортом устроили на жительство в Калуге, где местное общество приняло его доброжелательно и даже радушно.

Страна, победившая в Кавказской войне, уже во многом отличалась от деспотичной империи, начинавшей войну. Россия Александра II, освобождённая от крепостного рабства, гуманная и толерантная, обладала многими привлекательными чертами. Эта страна могла быть достойным местом для жизни всех её граждан, включая земляков Шамиля.

Узнав такую Россию, её бывший непримиримый враг по доброй воле принял русское подданство, присягнул на верность государю вместе со своими сыновьями. Незадолго до этой церемонии, состоявшейся 26 августа 1866 года в зале калужского Дворянского собрания, имам отправил Александру II послание со следующими словами:

«Ты, великий Государь, победил меня и кавказские народы, мне подвластные, оружием. Ты, великий Государь, подарил мне жизнь. Ты, великий Государь, покорил моё сердце благодеяниями. Мой священный долг, как облагодетельствованного дряхлого старика и покорённого Твоею великою душой, внушить детям их обязанности перед Россией и её законными царями. Я завещал им питать вечную благодарность к Тебе, Государь, за все благодеяния, которыми ты меня осыпаешь. Я завещал им быть верноподданными царям России и полезными слугами новому нашему отечеству».

Эти строки вполне можно рассматривать как политическое завещание Шамиля. Адресованное не только современникам, но и потомкам.