- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий ноября

Календарь исторических событий ноября

- 6.11.2017

- 6.11.2017

СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

1 ноября

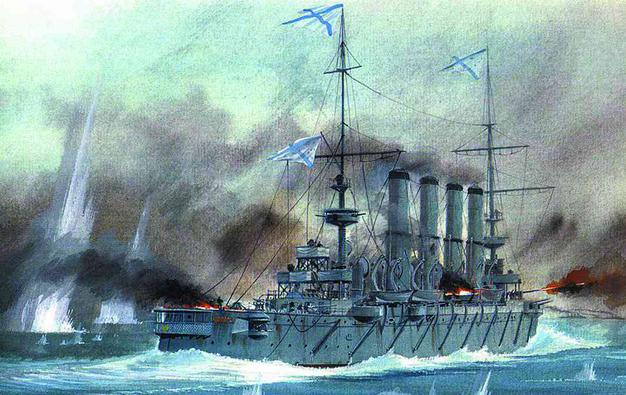

1899 На воду спущен крейсер «Варяг», ставший легендой русского флота

Построенный на судостроительной верфи «Уильям Крамп и сыновья» в Филадельфии (США) по заказу Российской империи крейсер первого ранга «Варяг» был спущен на воду со стапелей филадельфийских доков 1 ноября 1899 года.

Он стал самым быстроходным крейсером российского флота, войдя в состав ВМФ Российской империи в 1901 году, был отправлен на Дальний Восток для усиления эскадры Тихого океана. В феврале 1902 года «Варяг» оказался в Порт-Артуре.

Начало русско-японской войны застало крейсер и канонерскую лодку «Кореец» на рейде Чемульпо. Суда оказались заперты в ловушке, помощи ждать было неоткуда.

Утром 27 января 1904 года капитан крейсера «Варяг» Руднев сказал команде: «Никакого разговора о сдаче крейсера быть не может. Мы не сдадим им корабль, ни сдадимся сами и будем бороться до последней возможности». Подняв якоря, «Варяг» и «Кореец» двинулись навстречу японской эскадре, состоявшей из шести крейсеров и восьми миноносцев и ожидавшей русских в десяти милях от Чемульпо. Кораблям союзников просигналили: «Не поминайте нас лихом!».

В результате длившегося около часа сражения «Варяг» утопил один миноносец и повредил четыре крейсера, по разным оценкам японцы потеряли около тридцати человек убитыми и двухсот ранеными. «Варяг» лишился почти всех орудий, 31 моряк был убит, 91 тяжело ранены и около ста получили лёгкие ранения.

Раненый Руднев принял решение уничтожить суда, а команды расположить на кораблях союзников. В 18 часов 10 минут «Кореец» был взорван, а «Варяг» затоплен.

2 ноября

1894 Вступил на престол последний российский император Николай II

После скоропостижной смерти императора Александра III на престол вступил 26-летний Николай Александрович Романов. Это произошло 2 ноября 1894 года.

Наследство ему досталось не самое простое - в государстве на рубеже 19 и 20 столетий складывалась сложнейшая социально-политическая ситуация. Империю нужно было коренным образом реформировать, причём, это нужно было делать быстро.

Молодой государь, обладавший мягким характером, избегавший публичных выступлений, не был готов принять узды правления в свои руки.

В том же году Николай II сочетался браком с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской (в православии Александрой Фёдоровной). В браке был счастлив.

Через два года после вступления на престол прошла коронация молодого императора. Эти торжественные мероприятия ознаменовались трагическими событиями на Ходынском поле, где во время раздачи царских подарков произошли массовые беспорядки, забравшие жизни тысячи граждан.

Затем последовали: тяжёлое поражение в русско-японской войне, Кровавое воскресенье, революция 1905–1907 годов, Первая мировая война, Февральская революция 1917 года.

Череда трагических событий закончилась отречением от престола и расстрелом всей царской семьи.

3 ноября

1941 В Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор

3 ноября 1941 года в Киеве взорвался Успенский собор, главный храм Киево-Печерской лавры, древняя усыпальница киевских князей. В годы Советской власти Успенский собор был преобразован в музей.

3 ноября Лавру посетил епископ Йозеф Тисо, президент Словацкой народной республики, выступившей на стороне Германии. Словацкая кинохроника увековечила момент посещения Лавры своим руководителем. По свидетельствам, Тисо в сопровождении высшей оккупационной власти прибыл в Лавру на час раньше намеченного времени и пробыл там 50 минут.

Через два часа внутри собора произошёл небольшой взрыв. Немецкие часовые застрелили троих человек, убегавших с места события. А несколько минут спустя произошёл грандиозный взрыв, который и разрушил здание собора. Уцелел лишь юго-восточный придел Иоанна Богослова XVIII века.

Впоследствии советские власти обвинили нацистов, хозяйничавших в городе, в уничтожении уникального памятника культуры. В свою очередь, немцы приписывали вину советским подпольщикам.

В 2000 году Успенский собор был восстановлен.

5 ноября

1813 Россия и Иран подписали Гюлистанский мирный договор

Гюлистанский мирный договор 1813 года был подписан между Россией и Ираном 5 ноября в карабахском селении Гюлистан после окончания русско-иранской войны 1804-1813 гг.

В соответствии с договором Иран признавал присоединение к России Дагестана, Грузии, Имеретии, Гурии, Мегрелии, Абхазии, а также Карабахского, Гянджинского, Шекипского, Ширванского, Дербентского, Кубинского, Бакинского и Талышского ханств. Подтверждалось присоединение к России всего кавказского побережья Каспийского моря от устья Терека до Астары. России предоставлялось исключительное право иметь военный флот на Каспийском море и различные торговые льготы. Все пленные обеих сторон подлежали возвращению на родину. Это была безусловная победа России в той войне.

Несмотря на то, что договор был заключён без участия дагестанской стороны, заключению договора предшествовало добровольное поэтапное присоединение отдельных территорий региона к России. Это стало возможно благодаря гибкой и дальновидной политике России на Кавказе, опирающейся на экономические стимулы.

6 ноября

1796 Умирает императрица Екатерина II, на престол вступает Павел I

Императрица Екатерина II умерла 5 ноября 1796 года. До этого дня она не раз писала о том, как будет красиво и возвышенно умирать в окружении друзей, под звуки нежной музыки. Но смерть настигла её в узком переходе между двумя комнатами.

По самой распространённой версии, признанной большинством историков, причиной смерти Екатерины II стал апоплексический удар, иначе инсульт. Императрице на тот момент исполнилось уже 67 лет, её здоровье постепенно ухудшалось. Из-за болей в ногах она не могла подниматься по высоким лестницам, и приглашавшим её вельможам приходилось устраивать специальные помосты, чтобы императрица могла взойти.

С сыном Павлом у императрицы были очень тяжёлые отношения, и Екатерина старалась всячески отдалить его от двора. Существует версия, что она готовила указ, по которому венчаться на царствование должен был внук Екатерины - Александр, в обход своего отца Павла. Узнав о несчастье, постигшем императрицу, Павел, не дожидаясь исхода, приказал заняться бумагами умирающей. Все её бумаги завязали в скатерти, сложили в сундуки. Двери кабинета заперли и опечатали, ключ от них Павел взял себе.

В 9 часов 45 минут пополудни Екатерина испустила дух - «почила в бозе». Наступил момент, которого Павел ждал всю свою сознательную жизнь…

7 ноября

1917 Великая Октябрьская социалистическая революция

3 июля 1917 года в Петрограде начались волнения с требованием свержения Временного правительства. Контрреволюционные части по указу правительства для подавления мирной демонстрации применили оружие. Начались аресты, была восстановлена смертная казнь.

События 3-5 июля показали, что буржуазное Временное правительство не намерено выполнять требования трудящихся, и большевикам стало ясно, что мирным путём взять власть уже нельзя.

24 сентября большевики получили 51% голосов в районные думы. Буржуазные партии и Временное правительство терпели глубокий кризис, не имея опоры в массах.

В середине сентября В. И. Ленин разработал план вооружённого восстания и пути его осуществления. Восстание началось в ночь на 24 октября за день до открытия II съезда Советов. 25 октября В. И. Ленин прибыл в Смольный и лично руководил восстанием в Петрограде. Утром 25 октября 1917 года ВРК объявил о свержении Временного правительства и передаче власти Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 26 октября был захвачен Зимний дворец, и арестованы члены Временного правительства.

Октябрьская революция в России свершилась при полной поддержке народных масс.

25 и 26 октября 1917 года прошёл II Всероссийский съезд Советов, на котором был избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано первое Советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК). Председателем СНК был избран В. И. Ленин. Он выдвинул два Декрета: «Декрет о мире», который призывал воюющие страны прекратить военные действия, и «Декрет о земле», выражающий интересы крестьян.

Принятые Декреты способствовали победе Советской власти в регионах страны.

3 ноября 1917 года со взятием Кремля Советская власть победила и в Москве. Далее Советская власть была провозглашена в Белоруссии, Украине, Эстонии, Латвии, в Крыму, на Северном Кавказе, в Средней Азии. Революционная борьба в Закавказье затянулась до конца Гражданской войны (1920-1921 гг.), которая явилась последствием Октябрьской революции 1917 года.

Великая Октябрьская социалистическая революция разделила мир на два лагеря - капиталистический и социалистический.

8 ноября

1724 Русский царь Пётр I бросается в холодную Неву спасать тонущих солдат

8 ноября 1724 года, возвращаясь в Петербург, недалеко от устья Невы у селения Лахта Пётр I увидел сидевшее на мели судно с солдатами и матросами.

Вместе с другими он бросился в Неву, пытаясь стащить судно с мели и спасти людей. Борьба за жизнь судна и людей продолжалась всю ночь. Переохлаждение отрицательно сказалось на здоровье царя. На следующий день его стала трясти лихорадка, и Пётр слёг. Болезнь продолжалась почти три месяца. 28 января 1725 года Пётр Великий - основатель Российского флота - скончался.

Несмотря на то, что современные историки ставят этот эпизод биографии Петра под вопрос, легенда о царе-спасателе остаётся популярной до сего дня.

11 ноября

1480 Стояние на реке Угре, считающееся окончанием монголо-татарского ига

В 1476 году княжество Московское отказалось выплачивать ордынцам дань. На тот момент знаменитая Золотая Орда потеряла свой прежний статус и целостность. Она была разорвана местными ханами на множество отдельных уделов внутри страны.

Правитель Большой орды хан Ахмат, чтобы наказать за непокорность, для похода на Москву, собрал все имеющиеся у него войска и выступил в поход весной 1480 года. Однако, дойти татарам удалось только до устья Угры, где русские рати смогли остановить врагов - все существующие броды были перекрыты.

В течение октября 1480 года войско хана Ахмата несколько раз пыталось перейти вброд реку Угру, но безрезультатно. Затем, решив подождать помощи от войск Казимира IV, князя польско-литовского, Ахмат отошёл до Лузы. Эти события положили начало противостоянию, известному как стояние на реке Угре.

Переговоры с Ахматом Ивана III не оказались результативными. Иван III отступил к Боровску, где его рати заняли более выгодную для битвы позицию для сражения. Ожидавший помощи Ахмат понял вскоре, что не получит обещанного Казимиром IV войска. В то же время ему донесли о появлении в тылу татар мощного войска русских. Эти обстоятельства привели к принятию решения об отступлении. Необходимо отметить, что к активным действиям в ходе Великого стояния ни одна из сторон так и не прибегла.

Великое стояние на реке Угре имело огромное значение. Оно ознаменовало окончательное избавление от татаро-монгольского ига, обретение не только формальной, но и фактической независимости от Орды Московского княжества.

1905 Начинается Севастопольское восстание моряков Черноморского флота под руководством лейтенанта Шмидта

Севастопольское восстание 1905 года - одно из крупных вооруженных выступлений на Черноморском флоте в период Революции 1905-1907 гг. в России. Началось стихийно 11 ноября в ответ на попытку командования флотом учинить расправу над участниками многотысячного митинга матросов и солдат.

Восстание началось на крейсере «Очаков», возглавил его лейтенант П. П. Шмидт. 14 ноября он поднял на «Очакове» флажный сигнал «Командую флотом», и к полудню в руках восставших было 12 кораблей с численностью экипажей более 2200 человек. На мятежных кораблях были подняты красные флаги. С «Очакова» царю направили телеграмму с требованием немедленно созвать Учредительное собрание и с заявлением, что флот перестаёт повиноваться царскому правительству.

Восставшие действовали нерешительно, и восстание приобрело оборонительный характер. Береговая артиллерия и оставшиеся верными правительству корабли подвергли «Очаков» обстрелу. Большинство его команды погибло. Лейтенант Шмидт вместе с другими руководителями восстания был схвачен и по приговору военного суда расстрелян. Рядовые участники восстания были приговорены к каторжным работам и тюремному заключению.

12 ноября

1982 Генеральным секретарём ЦК КПСС избран Юрий Владимирович Андропов

После смерти Л. И. Брежнева 12 ноября 1982 года Генеральным секретарем ЦК был избран Юрий Владимирович Андропов. Для консолидации своей власти Андропову был необходим пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, который он и занял 16 июня 1983 года.

В течение 15 месяцев Андропов руководил страной, пытаясь преодолеть надвигавшийся социально-экономический кризис путём введения мер жёсткой дисциплины среди работников партийного аппарата и на рабочих местах.

Андропов выступил за ужесточение санкций в отношении коррупции, семейственности, расхищения «социалистической собственности» и взяточничества, видя в этом путь к укреплению социалистической системы.

На посту главы государства Андропов предполагал провести ряд серьёзных реформ в политической и экономической жизни страны, однако, слабое здоровье не позволило ему претворить эти планы в жизнь. Во внешней политике Андропову также не удалось достичь значительных успехов.

Уже осенью 1983 года его перевезли в больницу, где он постоянно находился до своей смерти 9 февраля 1984 года.

14 ноября

1991 В Ново-Огарёво лидеры семи республик СССР подписывают договор о создании Союза Суверенных Государств

Весь 1990 год, и особенно 1991 год, в числе главных проблем, стоящих перед СССР, была проблема подписания нового Союзного договора. Большинство населения СССР проголосовало за сохранение СССР. Но новые органы власти в союзных республиках, сформированные в результате выборов 1990 года, оказались настроенными более решительно на перемены, чем союзное руководство. К концу 1990 года практически все республики СССР приняли Декларации о своем суверенитете, о верховенстве республиканских законов над союзными.

В ноябре 1991 года в Ново-Огарёво семь республик (Россия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан) заявили о намерении создать новое межгосударственное образование - Союз Суверенных Государств (ССГ).

16 ноября

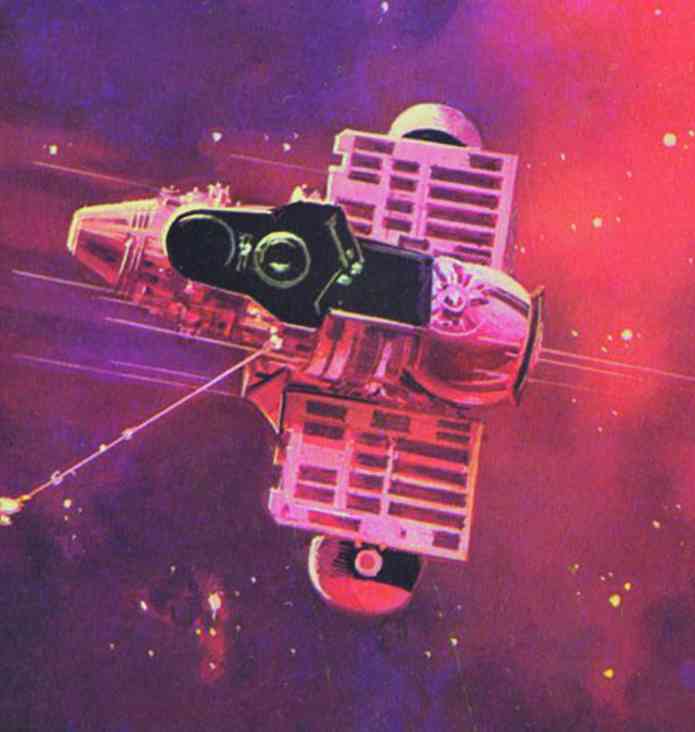

1965 В СССР запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который успешно приземлился на Венере

16 ноября 1965 года с космодрома «Байконур» в 7 часов 19 минут московского времени был запущен беспилотный космический корабль «Венера-3» - автоматическая межпланетная станция, предназначенная для исследования планеты Венера. Станция «Венера-3» состояла из орбитального отсека и спускаемого аппарата, который представлял собой сферу диаметром 0,9 метра и весил 960 кг. В спускаемом аппарате был помещён металлический глобус Земли, внутри которого находился вымпел с изображением герба Советского Союза, а также были установлены научные приборы.

1 марта 1966 года станция достигла поверхности планеты Венеры, совершив жёсткую посадку. И хотя система управления станции вышла из строя ещё до подлёта к Венере, и ей не удалось передать данные о самой планете, но были получены важные научные сведения о космическом и околопланетном пространстве в год спокойного Солнца.

Большой объём траекторных измерений стал ценнейшей базой для дальнейшего изучения проблем сверхдальней связи и межпланетных перелётов.

Станция «Венера-3» стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты.

19 ноября

1942 Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом

Сталинградская битва (19 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года) – одна из крупнейших стратегических операций советских войск в Великой Отечественной войне. Её кодовое название - операция «Уран».

Битва включала в себя два периода. Первый – Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля – 18 ноября 1942 года), в результате которой была не только сокрушена наступательная мощь врага и обескровлена главная ударная группировка немецкой армии на южном фронте, но и подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление.

Второй период битвы – Сталинградская стратегическая наступательная операция – начался 19 ноября 1942 года. В ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы немецких армий. Всего за время Сталинградской битвы противник потерял около полутора миллиона человек – четвёртую часть своих сил, действовавших на советско-германском фронте.

Победа советских войск в Сталинградской битве имела огромное политическое и международное значение: она оказала значительное влияние на развитие Движения Сопротивления на территории оккупированных европейских государств. В результате битвы советские вооружённые силы перехватили у врага стратегическую инициативу и удерживали её до конца войны.

За участие в Сталинградской битве 55 соединений и частей были награждены орденами, 179 – преобразованы в гвардейские, 26 - получили почётные наименования. Около 100 бойцов получили звание Героя Советского Союза.

1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почётное звание города-героя.

20 ноября

1710 Турция объявляет войну России

После поражения в Полтавской битве шведский король Карл XII укрылся во владениях Османской империи, городе Бендеры. Пётр I заключил договор с Турцией о выдворении Карла XII с турецкой территории, однако, затем шведскому королю позволили остаться и создавать угрозу южной границе России при помощи части украинского казачества и крымских татар. Добиваясь высылки Карла XII, Пётр I стал угрожать войной Турции, но в ответ 20 ноября 1710 года султан сам объявил войну России. Действительной причиной войны явились захват русскими войсками Азова в 1696 году и появление русского флота в Азовском море.

Война со стороны Турции ограничилась зимним набегом крымских татар, вассалов Османской империи, на Украину. Россия повела войну на 3 фронта: войска совершили походы против татар на Крым и на Кубань, сам Пётр I, опираясь на помощь правителей Валахии и Молдавии, решил совершить глубокий поход до Дуная, где надеялся поднять на борьбу с турками христианских вассалов Оттоманской империи.

С августа 1711 года боевых действий не велось, хотя в процессе согласования окончательного договора Турция несколько раз угрожала возобновить войну. Только в июне 1713 года был заключен Андрианопольский мирный договор, который в целом подтвердил условия Прутского соглашения. Россия получила возможность продолжать Северную войну без 2-го фронта, хотя и потеряла завоевания Азовских походов.

25 ноября

1339 Закладываются дубовые стены Московского Кремля

История Московского Кремля тесно связана с важнейшими событиями жизни русского государства. В 12 веке Москва представляла собой маленькое поселение, форпост, защищавший путь к Владимиру. В 1156 году по повелению князя Юрия Долгорукого был построен укреплённый центр поселения - Кремль.

Выбор места для постройки был продиктован стратегическими соображениями: Кремль на высоком холме при впадении реки Неглинной в реку Москву должен защитить устья двух судоходных рек - Яузы и Всходни. Сыграла роль и красота места - холм был покрыт густым бором, а перед ним расстилались живописные луга, перерезанные петлями рек.

Самый первый Кремль занимал территорию около четырёх гектаров. Кроме деревянных стен его защищали рвы и земляные валы. В 1339 году при великом князе Иване Калите вокруг Кремля были возведены мощные дубовые стены.

Работы велись несколько месяцев и завершились к 25 ноября 1339 года. Московский Кремль стал политическим центром феодального княжества, резиденцией великих князей и митрополитов. Калита значительно расширил Кремль внутри - основал Соборную площадь, образованную тремя каменными храмами: Успенским собором, церковью Иоанна Лествичника с колокольней и Архангельским собором.

Но дубовые стены Кремля не выстояли и четверти века: они сильно пострадали от пожара 1365 года, и уже Дмитрий Донской в 1367 году поставил «Москву каменную». Эти стены простояли до конца 15 века, превратив Кремль в настоящую крепость.

Классическая кремлёвская застройка окончательно сложилась к середине 19 века.

26 ноября

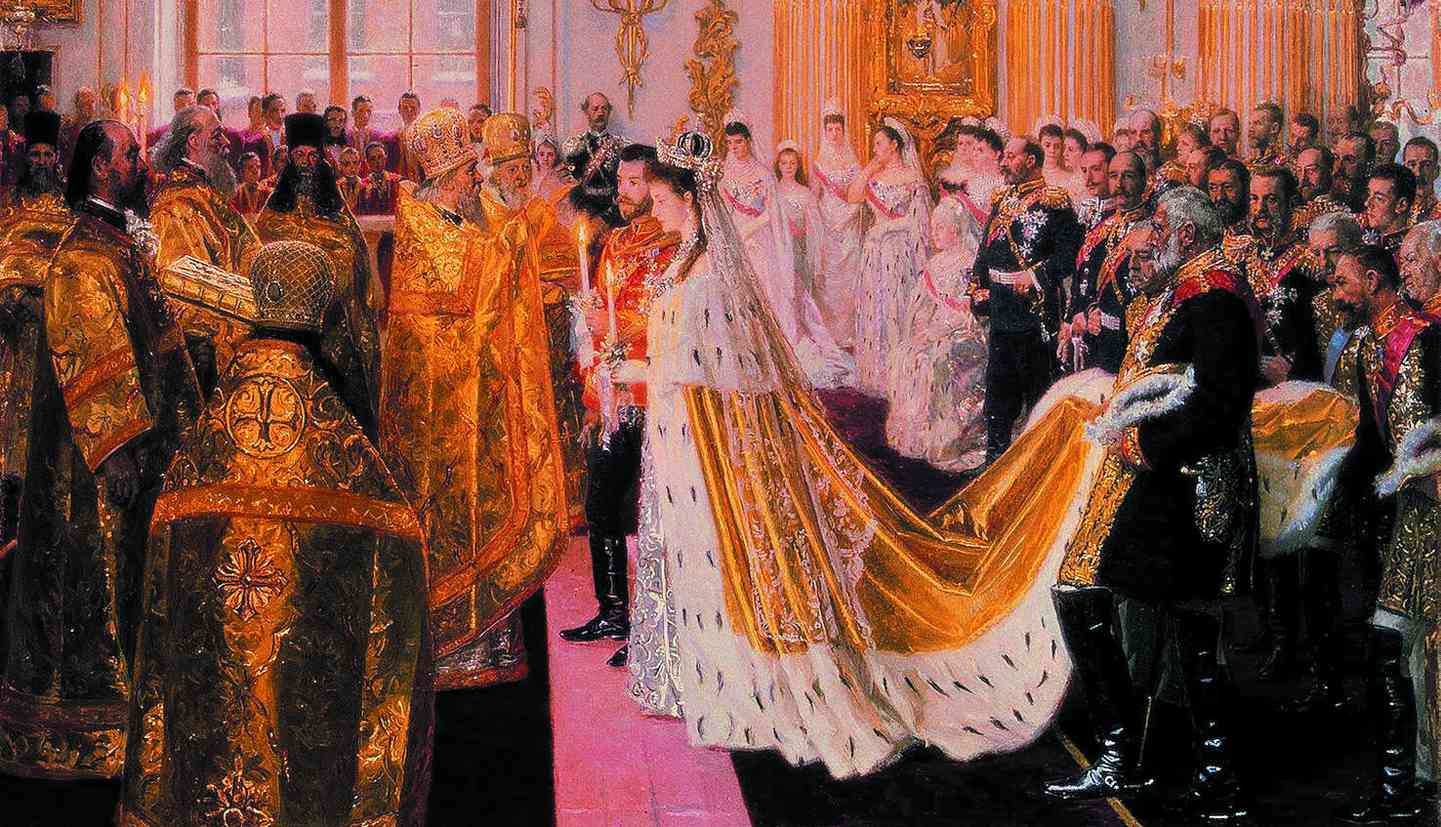

1894 Состоялась церемония бракосочетания Николая II с Александрой Фёдоровной (урождённой принцессой Гессен-Дармштадтской)

Знакомство 12-летней Виктории Алисы Елены Луизы Беатрисы Гессен-Дармштадтской с 16-летним наследником российского престола Николаем Александровичем состоялось в 1884 году на бракосочетании дочери великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV Эллы (в православии - Елизавета Фёдоровна) с великим князем Сергеем Александровичем.

Как только наследник российского престола достиг своего совершеннолетия в 1889 году, он попросил родительского благословения на брак с принцессой Алисой. Однако, он получил отказ от императора, который посчитал, что его сын ещё слишком молод для женитьбы.

Спустя пять лет император почувствовал близкую кончину и всё-таки решил женить своего наследника. В 1894 году принцессу вызвали в Россию, и в Крыму Александр III дал своё благословение на бракосочетание Николая и Алисы.

Принцесса Гессен-Дармштадтская приняла православную веру и стала в православном крещении Александрой Фёдоровной. Вот только император Александр III не дожил до свадьбы сына, которая состоялась 26 ноября 1894 года в большой церкви Зимнего дворца. Церемония была окутана атмосферой траура по поводу смерти Александра III. Как выразилась Мария Фёдоровна, «свадьба была продолжением похорон».

Подробнее в следующем материале.

27 ноября

1971 Советская космическая станция «Марс-2» доставляет на Марс капсулу с вымпелом, на котором изображён Герб СССР

27 ноября 1971 года поверхности Марса коснулся первый из аппаратов, созданных человеком. Это был спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции «Марс-2». К сожалению, первая в мире попытка мягкой посадки на Красную планету закончилась неудачей.

Станция «Марс-2» состояла из орбитальной станции и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией, которая должна была работать на поверхности Марса. Станция управлялась навигационной системой под управлением вычислительной машины. Система ориентировалась в пространстве по Солнцу, Земле и звезде Канопус.

После запуска в мае 1971 года и полугодового полёта межпланетная станция подлетела к Марсу, и спускаемый аппарат успешно отстыковался. К сожалению, ему не удалось повторить успех Венерианской миссии – из-за ошибки программистов бортовая ЭВМ сработала неправильно. Из-за неверных данных угол входа в атмосферу у модуля оказался больше расчётного – он слишком круто вошёл в атмосферу и не успел затормозить. Достигнув поверхности, аппарат разбился.

Орбитальная станция работала более 8 месяцев, но из-за плохой телеметрии почти все данные были утеряны. Последней попыткой была миссия «Фобос-Грунт», станция которой из-за отказа двигательной установки вообще не смогла покинуть окрестности Земли.

Но всё же «Марс-2» первым из изготовленных человеком аппаратов коснулся поверхности Марса, была доставлена на его поверхность капсула с вымпелом, на котором изображён Герб Советского Союза, созданы искусственные спутники этой планеты.

30 ноября

1699 На российском военно-морском флоте учреждается Андреевский флаг

Святого Андрея Первозванного считают одним из небесных покровителей России, и царь Пётр I считал его также своим божественным покровителем. 30 ноября 1699 года Пётр официально включил Андреевский флаг в число символов Российского флота. В 1720 году флаг приобрёл современный вид, закрепленный в первом в России Корабельном уставе: «Флаг белый, поперёк этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он».

С этого момента и вплоть до 1917 года Андреевский флаг был главным и единственным флагом российского флота. За это время на флоте сложилась особая традиция почитания флага. Словами «С нами Бог и Андреевский флаг» командиры кораблей напутствовали свои экипажи перед боем. Кроме того, петровский Корабельный устав предписывал защищать флаг до последнего - за всю историю российского флота добровольно его спустили лишь дважды.

После революции 1917 года Андреевский флаг перестал быть военно-морским флагом России. Для ВМФ СССР была разработана другая символика. В 1924 году последние флаги на русских кораблях Белого флота были спущены в портах Северной Африки. В 1992 году правительство Российской Федерации постановило возвратить Военно-морскому флоту России Андреевский флаг вместо флага ВМФ СССР.