- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 30 Исторические мозаики

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 30 Исторические мозаики

Вадим Приголовкин 8.11.2017

Вадим Приголовкин 8.11.2017

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 30

Исторические мозаики

Что немцу здорово…

Газета «Русская речь» однажды поместила статью, в которой ярко в красках описывался фабричный посёлок, принадлежавший крупному фабричному предприятию в Германии.

Приобретённый фабрикой участок земли был разбит на равные участки, устроены шоссированные дороги и водопровод. На каждом участке был выстроен маленький домик коттеджного типа, при этом все были разного размера по желанию рабочих, которым они были сданы в полную собственность. Ежемесячно у рабочего вычиталась некая сумма в счёт погашения стоимости дома; земля же под домиком считалась сдаваемой рабочему в аренду на продолжительный срок с очень небольшой оплатой. Рабочий имел право в любое время продать этот дом, но только рабочему этого же завода, либо самому заводу, с учётом амортизации за износ. Причём, завод не имел права от этой сделки отказаться.

В общем, настоящая идиллия! Красивые коттеджи в зелени деревьев, с одной стороны аккуратные огородики домохозяев, с другой – фруктовые деревья, ягодные кусты, ухоженные цветники. После трудового дня счастливые фабричные труженики вместе с жёнами и детьми ухаживают за огородом и садиком, наслаждаясь чистым воздухом и сознанием, что всё возделанное на этой земле им же и поступит, принося как материальную пользу, пусть и небольшую, так и удовольствие.

Такая вот красивая Европа, как она есть: благостная, ухоженная, сытая, всем довольная.

На русского человека, как известно, выезд за кордон и картины европейской красивой жизни производят потрясающее впечатление. И неважно: выезд это в составе посольства Петра или поездка в составе советской туристической группы – результат один – слишком уж велика разница между российской действительностью и уютной Европой.

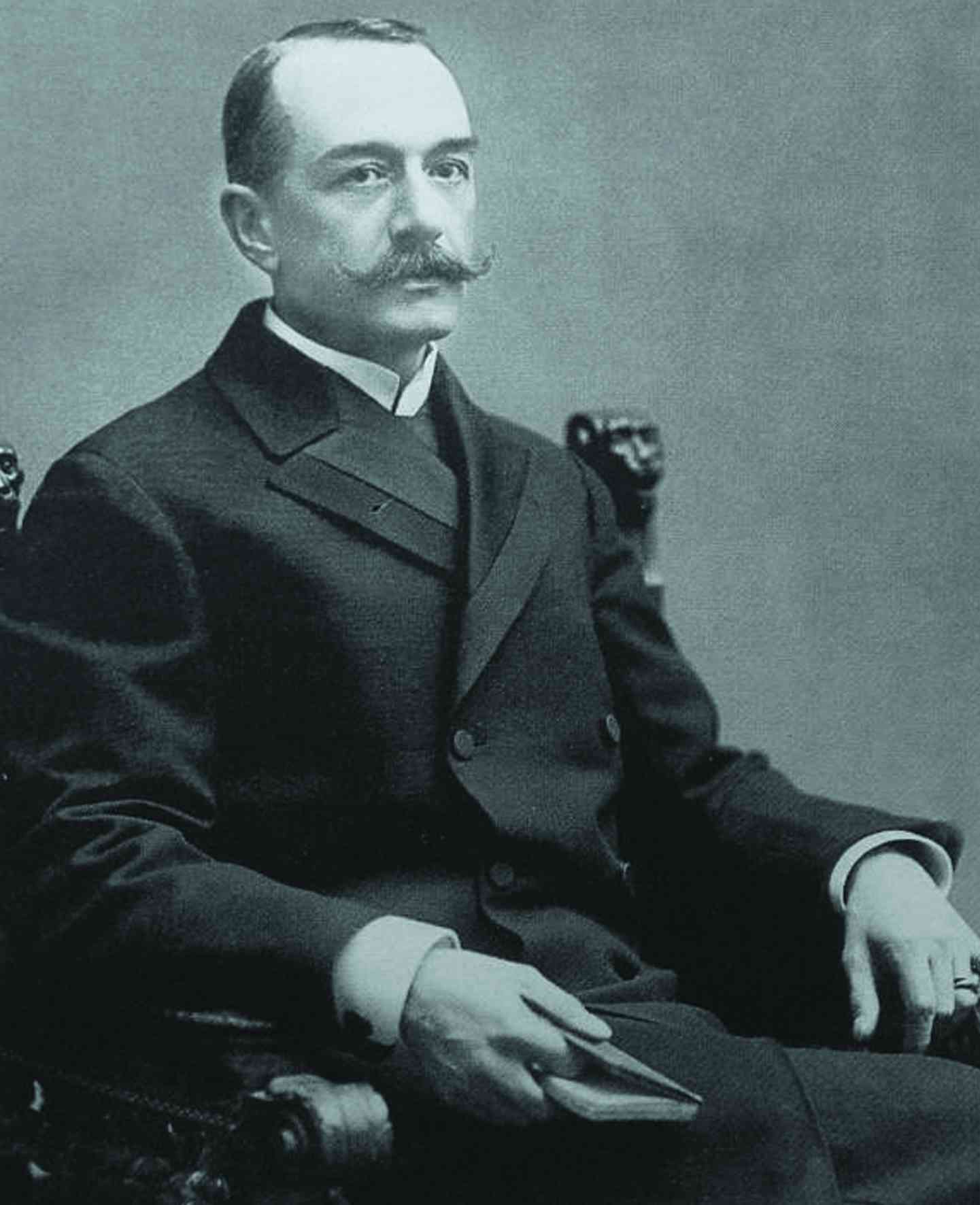

Вот и на Николая Александровича Варенцова прочитанная в молодости яркая газетная заметка плюс незыблемая вера в превосходство и правильность европейского порядка, плюс извечное русское стремление помочь ближнему произвели такое неизгладимое впечатление, что спустя много лет, сделав карьеру и став во главе большого фабричного дела, он решил на русской почве насадить немецкий цветок!

Выбрал землю на высоком, красивом берегу Волги и построил то самое, точь-в-точь, что было читано в фельетоне. Осуществил, так сказать, свою детскую мечту. Несколько десятков домиков были вмиг раскуплены рабочими.

Не прошло и полугода, как некоторые из этих рабочих стали приходить в администрацию, прося взять эти домики от них обратно, говоря: «В казармах живём задаром, дров не покупаем»; хотя дрова в то время стоили по 5 рублей за кубическую сажень, и этого хватало на год для отопления домика. Также рабочим не нравилось, что жёнам приходится топить печку, а в казармах печи топятся специально нанятыми для этого людьми, за труды которым платил завод. В итоге, к концу года владельцами домиков остались всего два-три человека.

Европы на Волге не получилось. Фабричная администрация, огорчённая провалом эксперимента, нашла объяснение в том, что рабочие, живя в казармах, привыкли жить в обществе, в вечном шуме, криках, ругани, с гармониками – и всё это доставляло им удовольствие и развлечение; кроме того, общая кухня была им как клуб, где они собирались группами, сплетничали, толковали, ругались – и всё это было им по душе.

А в домиках, чтоб не простаивали, были размещены мелкие фабричные служащие, да и тех пришлось уговаривать - и уговорили, только пообещав, что будет без оплаты и с дровами за счёт фабричной конторы!

Прошло ещё много лет, но около этих домиков жильцами не было посажено ни одного дерева, ни одного кустика и ни одного кочана капусты, хотя на фабрике было сколько угодно гумусовой земли, навозу, отдаваемой бесплатно всем желающим вывезти оные.

Из этого случая Варенцов вывел для себя урок, что в жизни не во всём можно руководствоваться тем, что рекомендуют либеральные идеалисты. «Что в Германии даёт рабочим наслаждение и счастье, то у нас – тоску и скуку»,- заключил Николай Александрович.

«Барыня» и денщик

Образ матери-командирши, управляющей мужем и по совместительству полком, известен в русской истории и широко воспет классической литературой. Менее известны и остались не воспеты классиками, например, случаи вроде этого.

Жена командира лейб-гвардии Финляндского полка генерал-майора Вернера ударила денщика скалкой. Денщик в долгу не остался, ответив по-свойски, - поколотил генеральшу в ответ. Пришёл муж, жена стала жаловаться. Генерал вызвал денщика, спокойно выслушал обе стороны и вынес вердикт.

Жене:

- Не стоило связываться.

Денщику:

- Мало дал, нужно было прибавить.

Вообще же, говоря о дореволюционных денщиках, надо помнить, что денщик имел право в любой момент отказаться от должности, уйдя обратно «в роту». Так что большинство конфликтов с «казённой прислугой» в дореволюционной России решались простым полюбовным расставанием.

Замполит

Случилось в 1916 году. Третий год Мировой войны, все устали, настроение в окопах неважное. Штабс-ротмистр Хвостов, офицер 431 пехотного полка, на учениях обратился к роте:

- Ну, ребята, скоро война кончится, сегодня получили телеграмму, что наши взяли в плен 22 корпуса немцев. Ура!

Солдатики поверили и начали кричать «ура». На минуточку: 22 корпуса - это почти столько, сколько было во всей довоенной немецкой армии. Но кто будет разбираться – люди верят в то, во что хотят верить; столь приятная новость быстро облетела весь полк и дошла до ушей начальства. Начальство мягко говоря удивилось и поинтересовалось у Хвостова, зачем он такое сочинил.

- А это для того, чтобы поднять дух солдат, - отвечал тот, не смутившись.

Жаль, что при царе политработников не было, а то карьера ему была бы обеспечена.

В 1915 году в городе Пернове на основе не оправдавшихся впоследствии слухов о десанте немцев возникла настоящая паника. Вплоть до того, что растерявшиеся местные власти взорвали городской завод «Вальдгоф», имевший некоторое оборонное значение. Обывателей взрыв, естественно, ввёл в ещё большое смятение. В повсеместной сумятице Хвостов энергично выселял местных жителей, выдавая им какие-то бумажки собственного сочинения на право переезда по железным дорогам. К бумажке прикладывал какую-то печать и подписывался «граф Хвостов». Всё бы ничего, но во время этой паники по его приказанию была вывезена великолепная кожаная мебель управляющего взорванного завода. Куда вывезли – известно только «графу».

В общем, Хлестаков, да и только!

Диалог

Генерал Клембовский производил смотр новоприбывшим по мобилизации прапорщикам. Дабы ускорить процесс выстроил всех в ряд:

- Чтобы не задавать лишних вопросов, отвечайте по очереди на четыре вопроса: фамилия, где получили образование, где служили, чем занимались в мирное время.

Начал обходить строй, все по очереди отвечают. Подходит к очередному, тот молчит.

Генерал:

- Ну?

Молчание.

- Фамилия? – подсказывает генерал.

«Такой-то»

- Ну?

Молчит.

- Где получили образование? – напоминает генерал.

- В Петроградском коммерческом училище.

- Ну?

Молчание.

- Где служили?

- В лейб-гвардии Литовском полку.

- Ну?

Молчание.

- Чем занимались в мирное время?

- Ничем!

- Как ничем? Что же Вы в потолок, что ли, плевали?

- Случалось и это.

Клембовский посмотрел, подумал и:

- А Вы без галстука. На трое суток ареста.

О находчивости

Командир 431 полка 108 пехотной дивизии полковник Бологовский принадлежал к тому типу военных, для которых служба не просто род деятельности, но и образ жизни, а всё остальное, в том числе семья, глубоко вторично. В частности, полковник свято следовал известной солдатской заповеди: «За 15 вёрст от дома всякий солдат холост». Сам и пример подавал, как подобает начальнику. Встретит солдата с женщиной:

- С кем идёшь?

- С женой, ваше высокоблагородие!

Гроза – влетит и солдату этому, и всем его начальникам по служебной лестнице. Но наши солдаты ко всему приноравливаются. Встречает другого солдата:

- С кем идёшь?

- С б…, ваше высокоблагородие.

- Молодец!

- Рад стараться, ваше высокоблагородие!

Солдат шёл с женой. История, правда, не сохранила, как отреагировала супруга: влетело ли мужу за подобное представление, или похвалила за находчивость. Но отметим, что скрытое за многоточием слово в то время нецензурщиной не считалось и всего лишь обозначало то, что обозначало.

О мордобое

Не знаю, как сейчас, но в моё время любой советский человек знал, что в царской армии рукоприкладство было нормой, каждый офицер считал своим долгом чуть что - солдата по физиономии. А вот что об этом в 1916 году писал в дневнике Яков Фёдорович Кравченко. Верить ему можно, ибо в симпатиях к «проклятому режиму» Яков Фёдорович замечен не был, год служил по мобилизации рядовым, потом был направлен в школу прапорщиков, произведён в офицеры в декабре 1915, скончался после ранения в августе 1916 года. Жена Якова Федоровича Анна Григорьевна из семьи коллежского асессора, профессиональная революционерка, член РСДРП с 1907 года (с семнадцати лет от роду), после революции на партийной советской работе, прожила долгую жизнь (скончалась в 1984 году), награждена орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. Понятно, что при такой жене и муж мыслил соответствующе, тем интереснее следующие его заметки.

«При обучении солдата обучающий должен быть не ближе четырёх шагов от обучаемого. Чтобы в порыве педагогического усердия не вздумал «внушать» науку кулаками. Строго воспрещается поправлять что-либо у солдата руками. Одному старшему унтер-офицеру попытка поправить неправильно одетый солдатом подсумок стоила унтер-офицерского звания. Дело было на смотру, в присутствии генерала Лаского. Тот увидел, подошёл к унтеру и сказал: «Ты при мне позволяешь себе трогать солдат, значит, если меня нет, то ты их бьёшь. Ты не достоин быть унтер-офицером». И с этими словами сорвал с него нашивки».

Согласитесь, больше похоже на современные армии европейских демократических стран эпохи расцвета толерантности, чем на Империю Зла, какой её до сих пор изображают в революционной прессе.

Русской гвардии корнет Най-Пум из Сиама

История любви сиамского принца Чакрабона и русской девушки из Киева Кати Десницкой, ставшей в итоге королевой Сиама, достаточно известна. Менее известна судьба сопровождавшего принца в поездке в Россию Най-Пума. Оба мальчика учились в Пажеском корпусе, а в 1902 году вышли в лейб-гвардии Гусарский полк. Когда случилась вся эта романтичная история с женитьбой сиамского принца на русской девушке, то в Сиаме крайним сделали… Най-Пума. Не помешал свадьбе. Известно, что во всём плохом, что случилось с их сыном, любая мама всегда винит его друзей, которые плохо повлияли на ангела-сыночка. Сиамские мамы-королевы в данной ситуации оказались обычными мамами, и бедному Най-Пуму путь на Родину оказался заказан. Точнее, вернуться он мог, но только ради того, чтобы сесть на кол. И хотя принца в итоге простили (кто б сомневался), и он прожил с Катей много лет, Най-Пум в итоге остался в Европе. Немного пожив в Париже, вернулся в Россию, где чувствовал себя прекрасно, принял русское подданство и вновь поступил в Лейб-Гусарский полк.

Православие принял ещё будучи в Пажеском корпусе. Крёстным стал сам император Николай II; естественно, имя в крещении дано Николай, отчество - Николаевич.

В 1907 году Николай Николаевич Най-Пум служил офицером в 4-ом эскадроне, и вышедший в этом году в этот полк Великий Князь Гавриил Константинович, человек болезненно застенчивый, с Най-Пумом быстро сошёлся, что говорит в пользу сиамца. В мировую он командовал эскадроном, пользовался всеобщим уважением. После революции полковник Н. Н. Най-Пум оказался в эмиграции, умер в 1947 году в Англии.

Как полагают многие литературоведы, именно Най-Пум послужил прототипом Михаилу Булгакову для образа полковника и гусара же Най-Турса в романе «Дни Турбиных». Точнее, он стал одним из прототипов, собравшихся в итоге в образ того, каким, по мысли Булгакова, должен был быть русский офицер. Идеал русского офицерства.

Дореволюционная Россия была привлекательна и легко становилась домом для людей самого разного происхождения. Одних только швейцарцев в России проживали сотни и тысячи. Жили годами, десятилетиями. Сегодня в это трудно поверить, но было время, когда из сытой, спокойной страны банкиров и часовщиков люди рвались на ПМЖ в Россию, а не наоборот. Даже когда случилась революция, и шла Гражданская война, эти люди не уезжали, цеплялись за что-то, надеялись, что всё вернется и станет как прежде. Не стало.

Николай II, свобода слова и критика снизу

Пётр Львович Барк в январе 1914 года был назначен министром финансов Российской империи (управляющим Министерства финансов). Желая улучшить деятельность Министерства, Пётр Львович решил привлечь к работе некоторых профессоров, специалистов по финансам. В числе других им был избран профессор Петербургского университета П. П. Мигулин, зять председателя думской Бюджетной комиссии, что тоже было немаловажно при выборе кандидата, хотя сам Барк и тогда, и позже отрицал влияние данного факта на свой выбор. Но как бы то ни было, ещё до назначения друзья предупредили Барка, что Мигулин честолюбив и наверняка будет думать, что его назначение в Совет при министре финансов станет ступенью к должности товарища (заместителя) министра. Барк к предупреждениям не прислушался.

Приглашённые профессора оказались очень полезны, будучи весьма компетентными в своей области, и оказали большую помощь Министерству в проведении реформ 1914 года. При этом, опасения насчёт Мигулина полностью сбылись. Не удовлетворяясь своим положением и мечтая о повышении, он забросал Барка различными предложениями, в частности, предлагал организовать выпуск кредитных билетов для покрытия военных расходов. Вместе с чиновниками Кредитной канцелярии Барк добросовестно изучал все эти предложения, но хода им не давал, признавая непрактичными.

Мигулин обиделся. Как и сейчас, в то время в России путь у всех обиженных был один – в оппозицию. В оную Мигулин и подался, поведя атаку на Барка в целой серии статей. Надо признать, что статьи были весьма талантливы, иногда, как признавал сам Барк, даже очень интересны. Вообще, это было время, когда нападать на правительство вновь стало модно – патриотический подъём начала войны прошел, и все революционные силы – скрытые и явные – не упускали случая лягнуть правительство.

Барк позже писал в своих мемуарах: «Я никогда не пропускал случая осведомить Государя о нападках на меня в прессе, чтобы представить объяснения по этим поводам. Обыкновенно Государь не обращал большого внимания на такого рода критику в газетах, но статьи Мигулина его забавляли. Он расспрашивал меня о подробностях и, когда знакомился с моими пояснениями, очень смеялся вместе со мной относительно министра финансов, который платит жалованье профессору университета для того, чтобы иметь удовольствие читать нападки своего подчинённого в газетах».

Чиновничий политес

Назначение Барка не было рутинной заменой одного чиновника другим. Государь поставил перед Барком трудновыполнимую задачу: преобразовать винную монополию, на которой много лет строилось финансовое здание нашей экономики, и, соответственно, провести глобальную реформу практически всей финансовой системы Империи. Задача амбициозная и почти невыполнимая, и самое удивительное, что у Барка получилось. И это в условиях Мировой войны! О реформе Барка мы обязательно еще поговорим отдельно – это очень интересная страница нашей истории. А пока вот такая история.

Удивительно, от каких мелочей и случайностей зависит иногда принятие глобальных, судьбоносных решений, влияющих на судьбы стран и народов, в то время как мы, простые смертные, наивно полагаем, что там, наверху, всё решается исключительно по критериям государственной необходимости и деловой целесообразности.

Пробивая закон о трезвости и проводя, соответственно, глобальную налоговую реформу, Барку пришлось выдержать настоящую войну с промышленниками и политиками. И ладно ещё, что первые отстаивали собственные экономические интересы – пусть эгоистичные, но понятные, а вторые противодействовали новым начинаниям, исходя из своих узкопартийных интересов – ведя извечную борьбу партий с правительством, что тоже нехорошо, но тоже понятно, но временами проведению нового законодательства вредили совсем уж вздорные, можно сказать, просто детские обиды, казалось бы, премудрых государственных мужей.

На каком-то этапе подготовки реформы, большими трудами, пробиваясь сквозь множество преград и неприятностей, Петру Львовичу удалось, наконец, собрать большое совещание о налогах, которое должно было стать важным шагом в деле улаживания разногласий столь разно заинтересованных в законе сторон. На это совещание Барк возлагал огромные надежды. Причём, приглашения на совещание были разосланы лично Барком специально тем членам Государственной думы и Государственного совета, которые были известны глубокими познаниями в финансовой области; исключение было сделано только для М. В. Родзянко – председателя Государственной думы. В его лице Министр финансов оказывал уважение всей Государственной думе, как органу народного представительства. При этом товарищ (заместитель) председателя Государственной думы А. Д. Протопопов приглашён не был. Это была ошибка. Протопопов счёл себя страшно оскорблённым и начал интриговать среди думцев, получивших приглашение на заседание, призывая их бойкотировать совещание.

Проведение столь трудно собранного совещания повисло на волоске. К счастью, в последний момент один из журналистов сообщил Барку по телефону о плетущейся в Думе интриге. Барк немедленно распорядился о посылке Протопопову приглашения, но не был уверен, успокоит ли запоздалое приглашение уязвлённое самолюбие товарища председателя Государственной думы.

Всё решил случай и находчивость министра вкупе с его быстрой реакцией. Возвращаясь в экипаже из министерства домой, на Дворцовой набережной Барк встретил автомобиль Родзянко. Автомобили в те славные времена были открытые, и потому Барк разглядел рядом с хозяином авто фигуру Протопопова. Барк замахал Родзянко рукой, прося остановиться, вышел из экипажа и, заговорив с ним о готовящемся совещании, тут же обратился к Протопопову. Обратился, делая удивленное лицо: дескать, Вы в Петрограде, а я-то думал, что Вы в отъезде, в Симбирске… - и радостно выразил надежду, что и он не откажется почтить своим присутствием совещание о налогах в Министерстве финансов, первое заседание коего должно состоятся на следующей день.

Самолюбие товарища председателя Государственной думы было удовлетворено. И хотя ему было неудобно в присутствии своего начальника Родзянко сразу переменить тактику и согласиться на участие в работе, против которой он только что интриговал, однако, пишет Барк, чувство порядочности в нём пересилило, и после некоторого колебания он пообещал приехать.

Совещание прошло успешно.