- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 12

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 12

Вадим Приголовкин 30.04.2016

Вадим Приголовкин 30.04.2016

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 12

Исторические мозаики

Как прокормить полк

Автор известных в советское время воспоминаний граф Игнатьев в 1898 году в составе сводного гвардейского полка был отправлен в Москву, на открытие памятника Александру II. Первое дежурство по казарме, где разместились представители от всех 12 полков русской гвардии, выпало ему. Ровно в полдень, в час обеда, ему сообщили, что люди отказываются, есть обед, настолько он плох.

«Войдя в помещение полка, - пишет Игнатьев, - я, прежде всего, увидел своих вскочивших с кроватей кавалергардов. Перед ними стояли чашки с нетронутым обедом. Попробовав из первой попавшейся чашки, я убедился, что суп – это безвкусная жиденькая бурда, а каша нестерпимо пропахла дымом. Люди молчали. Рядом, за колоннами арки, так же молча вытянувшись, стояли великаны-брюнеты, все как один с бородками, - конногвардейцы. Далее были гатчинские кирасиры-брюнеты с тонкими усами, рядом с ними – грубоватые и светлые блондины, царскосельские кирасиры. И у гвардейских казаков, чубатых бородачей, до еды никто не дотронулся. Старшина их первой сотни, украшенный Георгием и медалями еще за турецкую войну, с достоинством мне заявил, что «пища казакам не пригожа».

Что было делать? Местного начальства в полку не было, а людей надо было кормить. Игнатьев раскрыл бумажник и достал сторублёвку, припасенную для дорогой московской жизни. Через полчаса люди его взвода несли в казарму мешки с колбасой и ветчиной.

Надо сказать, что гвардия была балованным ребёнком русских императоров. Даже нормы питания для гвардии и других частей Санкт-Петербургского гарнизона были усиленные, как на флоте, что служило предметом зависти со стороны армейцев, ревниво относившихся к привилегиям флота и гвардии. Оттого, попав к котлу простого армейского полка, гвардейцы и забузили. И аристократ Игнатьев мог позволить себе достать из кармана сотенную; большинству офицеров такое было просто не по карману, русские офицеры и тогда служили не за деньги.

Что касается норм царского солдатского пайка, то достаточно сказать, что советского солдата все годы советской власти кормили как минимум ничуть не лучше. Паёк советского солдата достиг калорийности пайка царского образца 1914 года только в 1982 году. Это по нормам мирного времени. В военное время паёк царского солдата увеличивался, ибо царские сатрапы считали, что в поле солдат должен усиленно питаться. И закон этот выдерживался практически до конца царского режима. Как написал автору один знакомый со слов своего деда «до конца 1916 года кормили как на убой; все посыпалось с Февральской революцией».

Паёк советского солдата в военное время уменьшался. Кому интересно, вот несколько цифр: калорийность суточного пайка 1914 года для мирного времени 4185 ккал, для военного 4606, паёк 1939 года 4128, в войну 1941-1945 в зимнее время для боевых частей 3545, для тыловых 3038 ккал; хлеба в 1914 году царский солдат получал 1025 г. хлеба в день, что в мирное, что в военное время, советский в 1939 году 600 в мирное, 900 или 800 г. в военное, чая в сутки 3 грамма для царского и 1,7 г. для советского солдата в мирное и 1 г. в военное. И так далее. Интересующихся отсылаем к Военной энциклопедии издания 2002 года и к прочей специальной литературе.

Как Ванька Алеша Жуков на деревню дедушке в город незнакомым землякам письмо писал

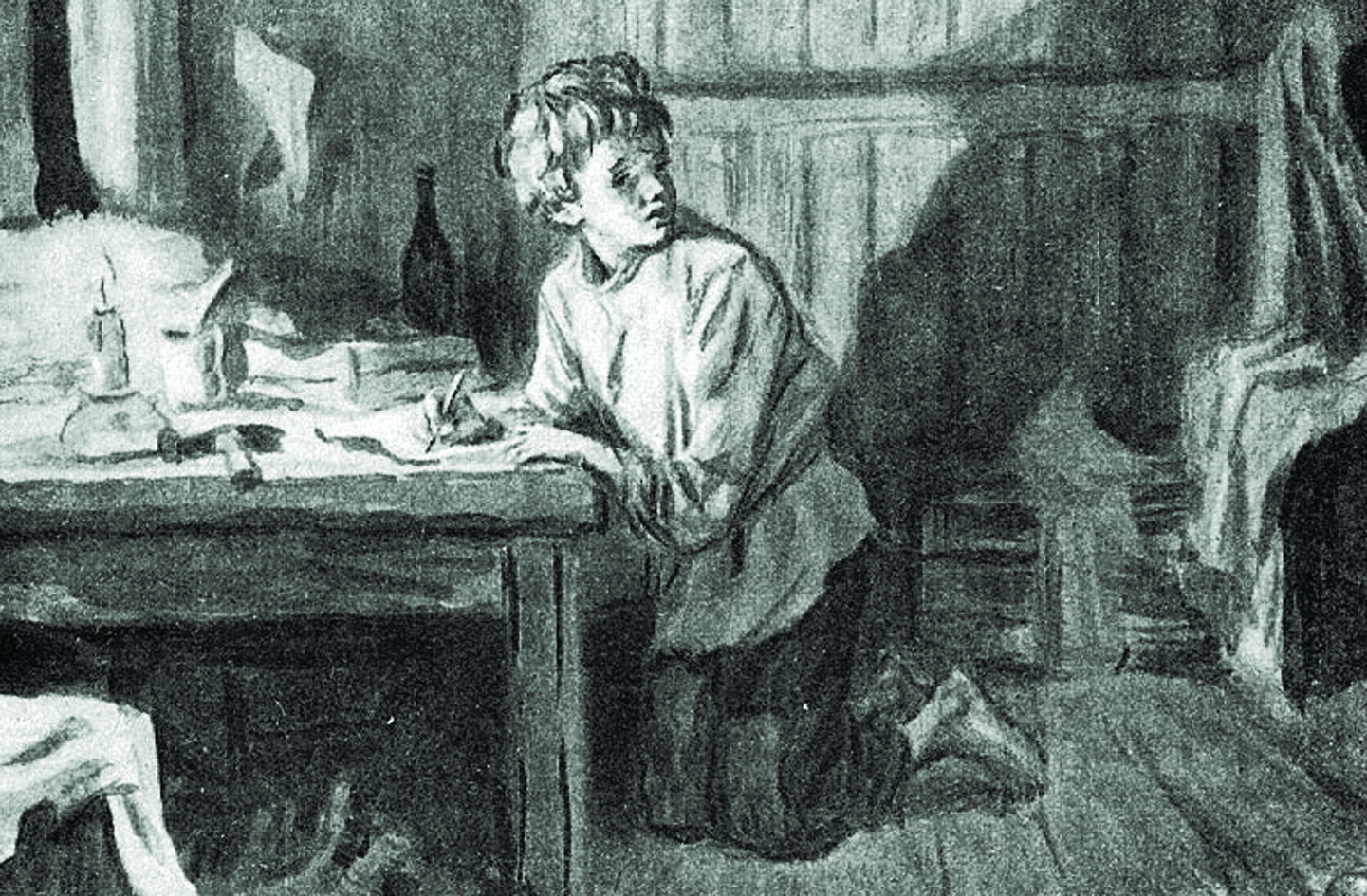

Право, не знаю, учат ли современные школьники трогательную историю про то, как мальчик сирота Ванька Жуков на деревню дедушке письмо писал. Люди постарше, безусловно, понимают о чём речь. А вот не придуманная история. В 1804 году житель города Екатеринбурга Алёша Жуков был отдан в армию. Время служить выдалось ему бурное – наполеоновские войны. Алёше повезло: воюя почти 10 лет, он остался жив. А в 1816 году в трудную минуту сел писать письмо.

В отличие от своего придуманного однофамильца Ваньки, Алёша был полным сиротой, у него не только родителей, но и дедушки, и вообще родственников не было. И тогда отписал он совсем незнакомым людям – жителям родного ему города, в Екатеринбургское мещанское общество, с просьбой о выплате ему пособия на обновление обмундирования.

Приводим в сокращении, ибо написано тяжело, хоть был Алёша батальонным писарем: «Не мог более найти никакого средства к поправлению иоей жизни в службн Государя моего… отдан был в службу 1804 года 14 ноября числа из мещан оного [города Екатеринбурга], почему и осмелился прибегнуть к стопам читателей сего письма и просить себе общественного благосклония к поправлению моей жизни… я во многих действительных сражениях находился, где и был ранен тяжелыми ранами; доходил до столичного французского города Парижа, и оттуда обратно в Россию, а потом опять в 1815 году во Францию до Вертю, и обратно в Россию, но по власти Высшего Творца еще жив и здоров. Служу 10-й пехотной дивизии в Симбирском пехотном полку. Полк расположен на кантонир-квартирах Харьковской губернииии в городе Купянске.

Возрите, любезные читатели, и сжальтесь на мою просьбу, ибо я пошел в службу, у меня родителей и родственников никого не осталось. Почему и прибегаю к любящим общества моего, и просить благосклония вашего.

Я уверен, что всякий читатель воззрит на горчайши мои слезы и приступит к какому-либо малому вознаграждению. Еще осмелюсь напомнить о жизни своей, что в таких дальних и трудных походах, великих и ужасных сражениях принял великое горе, холод и голод, и можно всякому человеку поверить, что обносится и оборвется во всех частях в обуви и платье. Теперь же у кого есть у сверстников моих любезные родители вживе, то не оставляют присылкой награждением своих детей на поправление.

Мне же, обиженному судьбою моею, более прибегнуть не к кому, как только единственно к любящим общества прежнего моего.

Ежели же будут тронуты ваши чувствительные сердца к просителю вашему, то я должен за всё общество принести Всевышнему Творцу благодарение.

Проситель ваш с истинным моим почитанием, Симбирского пехотного полка, в должности батальонного писаря, унтер-офицер Алексей Михайлов, сын Жуков».

На письме резолюция «Вручить сие письмо Пермской губернии города Екатеринбурга мещанского общества градскому голове. В Екатеринбург».

Екатеринбургские мещане оказались людьми отзывчивыми, в общественном собрании уже 25 августа вынесли приговор: «… по выслушании объявленного нам городовым старостою Харитоновым письма, писанного к здешнему господину градскому главе, Харьковской губернии из города Купянска отданного 1804 года ноября 14-го дня из здешнего мещанского общества в военную службу и ныне служащего в Симбирском пехотном полку унтер-офицером Алексея Михайлова Жукова, просящего от здешнего мещанского общества себе пособия, проголосовали: во уважению прописанных в том письме обстоятельств, для поправления его состояния назначить ему к выдаче из хранящейся в здешней городской думе мещанской суммы единовременно пятьдесят рублей, которые и отослать к нему в город Купянск на коште нашем. В чем подписуемся». (Далее 57 подписей мещан).

Кстати, почтовая служба в Империи работала ничуть не хуже современной почты. Жуков своё письмо написал 20 июля на Украине, а свое решение екатеринбуржцы за Уральским хребтом вынесли уже 25 августа.

Как пороли при Николае I

Времена Николая I, как известно гуманизмом не отличались. Пороли всех, от мала, до велика. Справедливости ради заметим, что самого будущего императора весьма основательно секли до 12-летнего возраста - тогдашняя педагогика считала, что для воспитания молодого поколения порка только на пользу.

Жестко конечно. Но есть детали. Присмотримся.

В лето 1826 года в городе Белая Церковь происходила экзекуция над нижними чинами Черниговского пехотного полка, участниками восстания декабристов на Украине под руководством С. Муравьева. Военным судом было приговорено к наказанию 120 человек, из которых несколько были осуждены к прогнанию сквозь строй через 12 тысяч и к каторжным работам в Сибири; остальные приговорены к разному количеству палок, от 8 тысяч до двух сотен, и переведены для дальнейшей службы на Кавказ. Руководить процессом был назначен генерал-майор Вреде. Перед началом наказания генерал обратился к солдатам Тамбовского и Саратовского полков, назначенных для исполнения приговора: он попросил солдат щадить своих товарищей, говоря, что их проступок есть следствие заблуждения, а не злого умысла. Иными словами, Вреде прямо сказал солдатам, что наказуемые солдаты были вовлечены в бунт своими офицерами обманом, как то фактически и было (помните: за царя Константина и жену его Конституцию!), и попросил сильно не бить.

.jpg)

Солдаты генерала поняли, и все наказуемые солдаты прошли через экзекуцию легко.

К несчастию, в числе наказуемых, оказались два разжалованных офицера, Грохольский и Рагуза. Ни к Черниговскому полку, и вообще к декабристам они никакого отношения не имели, разжалованы и приговорены к телесному наказанию были за различные дисциплинарные проступки - бытовуха, говоря современным языком. Но среди солдат разнёсся слух, что оба этих офицера из Черниговского полка, те самые, которые обманом подбили своих солдат на восстание. Как пишет современник: «Мщение и негодование возродилось в сердцах солдат… ни просьбы генерала Вреде, ни его угрозы, ни просьбы офицеров – ничто не могло остановить ярости бешеных солдат; удары сыпались градом: они не били сих несчастных, но рвали кусками мясо с каким-то наслаждение: Грохольского и Рагузу вынесли из линии почти мертвыми».

Как видим, суды и начальники могли приговаривать осужденного, к какому угодно числу ударов, но в тот момент, когда наказуемый оставался один на один с экзекуторами – такими же солдатами, - тогда только они решали его судьбу, и никакой генерал им не указ. При развитом чувстве коллективизма в русском человеке и при исправно работающем «солдатском телеграфе» наказание могло обратиться во что угодно. Могли насмерть засечь, могли самое суровое наказание обратить в профанацию.

Автор должен признаться, в детстве, видя в советских фильмах, как приговоренные к палкам после наказания кланяются своим мучителям - «спасибо люди добрые», он никак не мог понять, за что же они благодарят, - в фильмах подобные тонкости не объясняли.

В той стране и повесить толком не могли

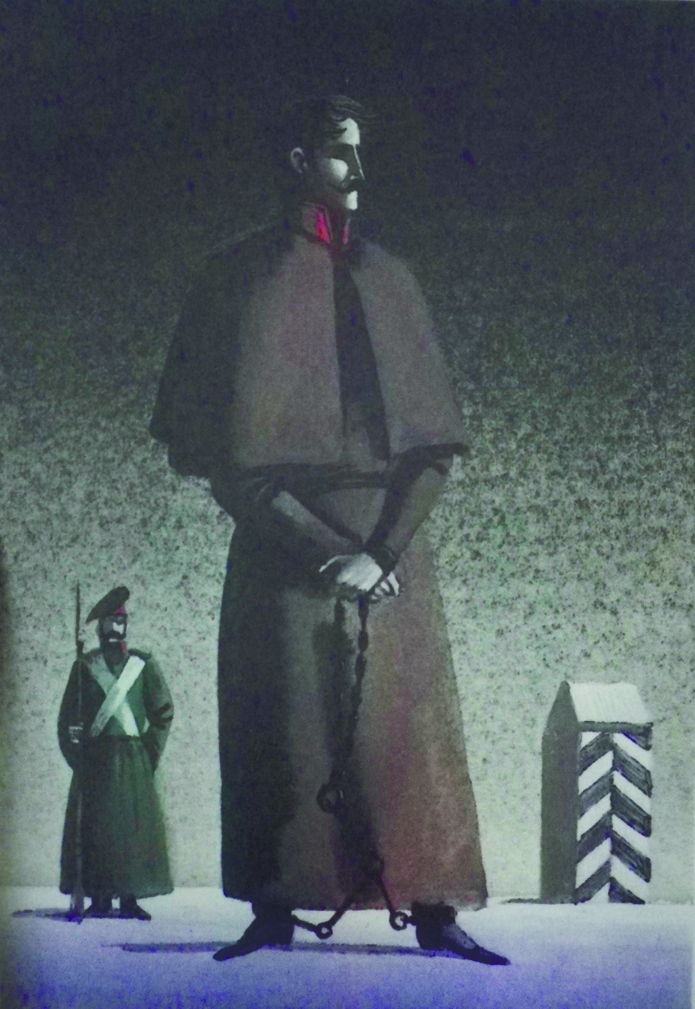

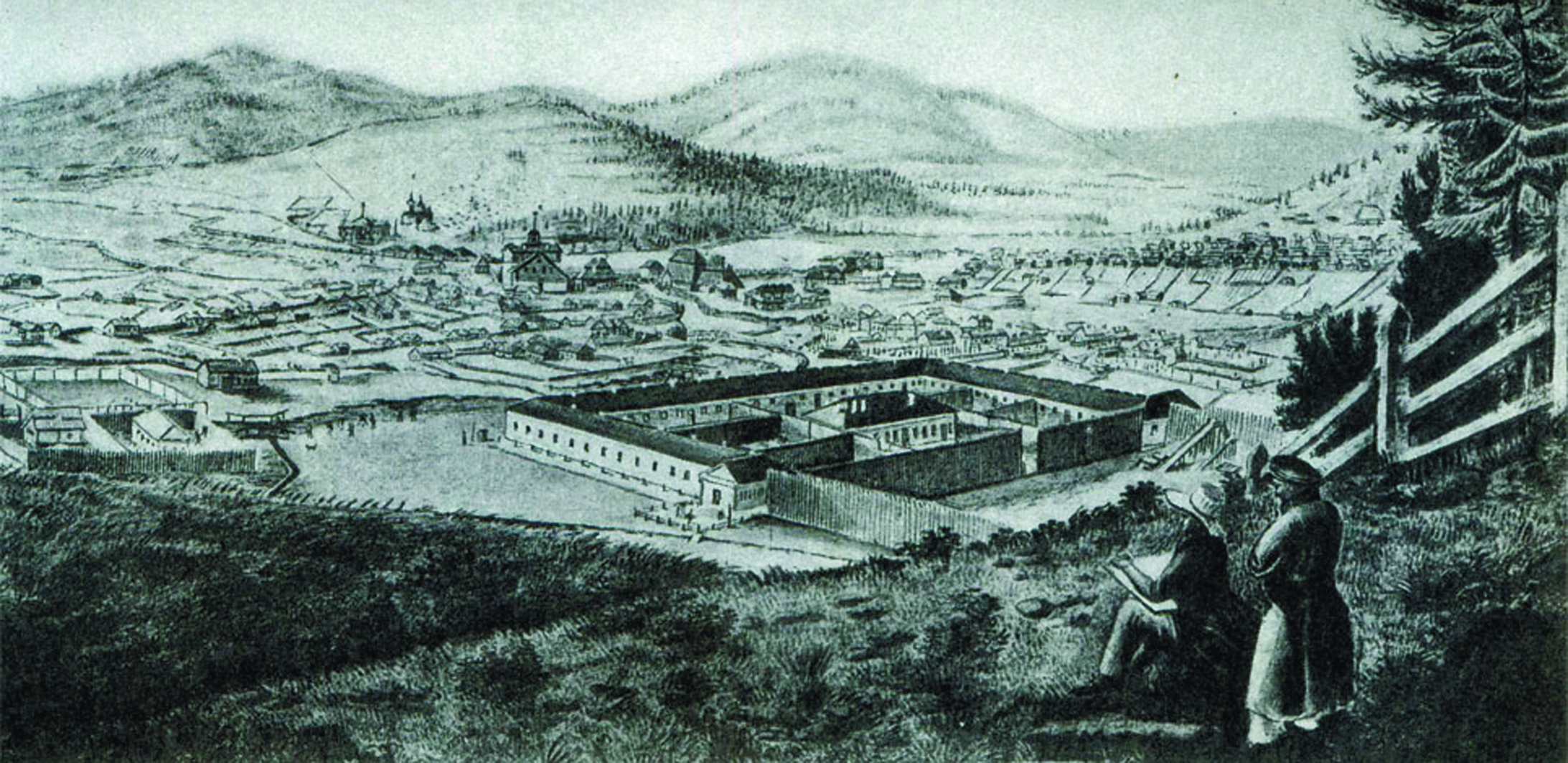

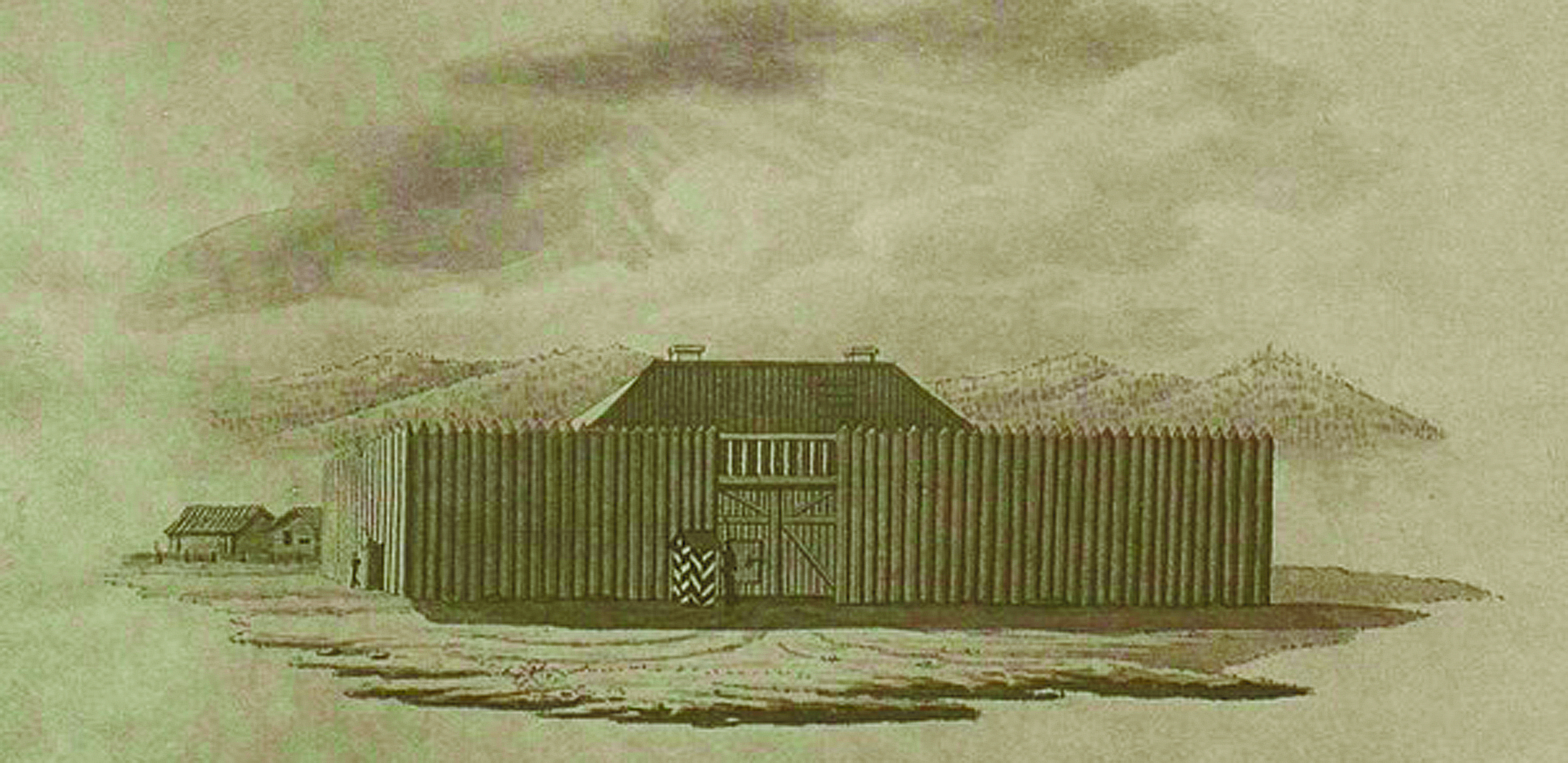

Весной 1828 года на Нерчинских рудниках был раскрыт заговор осужденного по делу Декабристов, участника восстания Черниговского полка поручика Сухинова Ивана Ивановича. Как нам сообщает Большая советская энциклопедия, заключенные Зерентуйской каторжной тюрьмы планировали организовать вооружённое восстание с целью освобождения. Предполагалось обезоружить местный гарнизон, поднять восстание на других рудниках и заводах Нерчинской каторги, идти в Читу и освободить находящихся там декабристов.

Порядки в царских каторжных тюрьмах были такие… нам не понять: как сообщают очевидцы, как-то, раз заговорщики-заключенные пьянствовали в кабаке… ну, тут же, в тюрьме (говорю же, нам не понять)! Как водится, всем не хватило, и когда расходились, то один из заговорщиков, Козаков, проходя мимо дома управляющего рудниками, решил поправить свою платежеспособность, сдав сотоварищей. Управляющий, видя пред собой едва стоящую на ногах личность, сообщающую о готовящемся восстании, естественно всё сразу понял – на водку сшибает сволочь, и прогнал афериста.

На беду, жившие в доме управляющего сообщники заговорщиков (так в первоисточнике; вероятно, прислуга), поспешили сообщить о доносе, и только доносчик добрел до казармы, как его приятели уже были там со штофом водки, который и предложили распить на свободе в маленьком лесочке, недалеко от завода (право, странные каторжные тюрьмы были у Николая I).

В этом лесочке Козакова убили, тело разрубили на несколько частей, которые зарыли в разных местах.

На беду заговорщикам, пока они занимались этой небыстрой процедурой, к управляющему рудником явился ещё один из соучастников, с тем же сообщением. Второй сигнал игнорировать было нельзя; всех задержали.

Местный суд приговорил шестерых к смертной казни. Один, это был сам Сухинов, накануне повесился в камере. Остальных привели на расстрел.

Расстреливали по одному, исполняли обычные солдаты. Первого, солдата Голикова, привязали к столбу, надели белый саван. Залп. Всё.

А после начались сложности.

Сама сцена расстрела так подействовала на непривычных солдат, что они потеряли меткость; второй приговоренный, Бочаров был только ранен; унтер-офицер штыком кончил его мучения.

Третий, Михайло Васильев, после залпа вообще остался невредим. Солдат подвели ближе и начали стрелять поодиночке. Все пули шли в воздух. Присутствовавший на исполнении приговора генерал Лепарский сердился, кричал, бранил офицеров, что не научили подчинённых стрелять, и, как пишет один из декабристов «приказал скорее, как-нибудь, сию трагическую сцену кончить». В итоге Васильева ранили несколькими пулями, но не смертельно, пришлось и его добивать штыками.

С двумя последними приговорёнными произошло то же самое.

Генерал Лепарский (человек, кстати, вполне достойный, много облегчивший режим осужденным) напрасно обвинял солдат, что не умеют стрелять: первый залп они произвели, как полагается. Просто непривычны были люди к подобным сценам.

Некоторые историки подсчитали, что история Романовых последних двух её веков, насчитывает больше лет без смертной казни. Традицию эту заложила Елизавета Петровна, возведенная на престол заговорщиками, она дала обет, что ни одного смертного указа не подпишет, и слово своё сдержала. Хотя власть свою держала крепко, при малейшем подозрении отправляя в тайную канцелярию подозреваемых. Екатерина Великая за 34 года правления утвердила всего несколько смертных приговоров, по самым громким делам – о заговоре Мировича и о Пугачёве с товарищами. Её наследник Павел, которому однажды министры подсунули на подпись некий смертный приговор, со словами «На моём горбу хотят в рай въехать», подписывать отказался наотрез.

Эти истории вспоминаются каждый раз, когда в нашем обществе вспыхивает дискуссия за и против смертной казни, и отмена её преподносится нам как некое достижение современной европейской цивилизации. А что тут дискутировать: отстала от нас эта Европа лет на двести, вот и весь сказ.

Генеральская дуэль

В 1861 году в Варшаве был Майдан.

Да, читатель, не удивляйся - наши киевские друзья отнюдь не были первопроходцами в этом увлекательном мероприятии; поляки опередили их на добрых полтораста лет. Разве что польский майдан на наш взгляд был более креативен, - все же устраивало его веселое панство, а не гарные хлопцы с олигархами, а так - один в один. Даже небесная сотня у них была, и в заморские посольства обращения писали, жаловались прогрессивной западной общественности на клятых москалей. В общем, всё как водится, - сегодня даже скучно, повторяются люди.

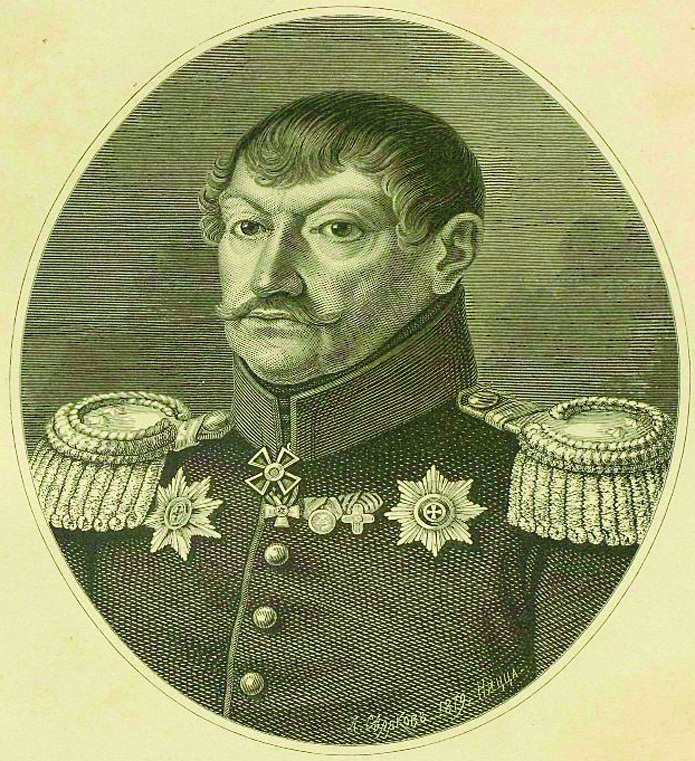

В разгар событий в охваченной беспорядками Варшаве не сошлись во взглядах два русских генерала. Причем не простые генералы, а два высших начальника в Царстве Польском, - выше не было. Наместник Царства Польского, восходящая звезда Петербургского чиновничьего общества граф Ламберт, чуть более года как был необычайно быстро поднят из небытия, обласкан авансом всевозможными милостями и наградами, и отправлен в Польшу спасать положение. Человек передовых взглядов, даже либеральный и к тому же католик, он в Варшаву въехал показательно - без конвоя, подал милостыню первому встречному бедняку. Одновременно, в помощники ему в должности генерал-губернатора Варшавы был утвержден генерал-адъютант, дежурный генерал Главного штаба его величества Герштенцвейг, человек другого склада: легкой популярности не искавший, достаточного молодой, образованный, но известный чрезвычайно твердым характером. Через этот характер он нажил себе немало врагов в высших сферах в Петербурге. Поговаривали, что для кое-кого в столице империи было радостно спровадить его в Варшаву, пусть даже под видом повышения, именно для того, что бы он там свернул себе шею, - в майданах чиновничьи шеи ломаются скоро… в переносном обычно смысле, конечно. Но тут вышло по-другому. В Петербурге Ламберт и Герштенцвейг были друзьями, даже на ты. И вот…

Повод был не пустяшный. Как в Киеве в 2015-ом, власти в Варшаве 1861 года тоже долго не решались применить силу. Это, несмотря на то, что с 14 октября в Варшаве было введено военное положение, которым под угрозой ареста запрещались всякие сборища более трех человек, пение возмутительных гимнов, денежные сборы и прочие обычные в таких случаях атрибуты революционных мероприятий. Изобретательные майданщики быстро нашли ответ. Собрали народ в костёлы, поставили рядом с иконами портреты Костюшки и развернули хоровое исполнение гимнов независимости.

Вводить войска в костёлы, набитые женщинами и детьми, было затруднительно. Подумав, наместник и генерал-губернатор, приказали «… окружить костелы войском и, когда служба кончится, и народ станет выходить, арестовать всех взрослых мужчин, не трогая женщин и детей».

Вожди Майдана ответили как позже Навальный на Болотной – «сидим, не выходим».

Служба кончилась, из костёлов никто не выходил. Прошёл день, наступила ночь. Надо было на что-то решиться.

Генерал Хрулёв, герой обороны Севастополя, предложил наместнику действовать решительно. Герштенцвейг же, как и большинство собравшихся, считал неуместным нарушать только что изданное постановление и предлагал «ждать, когда выйдут и тогда арестовать. Ведь всё равно когда-то выйдут».

Глубокой ночью, не спавший двое суток генерал-губернатор, отправился домой, ненадолго поспать, и в его отсутствие точка зрения Хрулёва восторжествовала, - непоследовательный Ламберт дал добро на проведение операции. Войска вошли в костёлы, стали задерживать мужчин. Аресты закончились к пяти утра. Поднятый из постели Герштенцвейг распоряжался – настоящий военный: раз решение принято – надо выполнять. Всего в Варшавскую цитадель доставили до трёх тысяч человек. Это было очень много.

Изобретательные вожаки восстания сделали ответный ход: закрыли костёлы, как оскверненные войсками. Кроме того, среди задержанных оказалось много молодёжи – сыновей видных польских магнатов, влиятельных людей. Это не могло не влиять на поступки наместника, и Ламберт вновь дрогнул. Пока Герштенцвейг мотался по казематам, организовывая питание и размещение задержанных, Ламберт начал массовые освобождения. Герштенцвейга даже не поставили в известность: об освобождении большей части задержанных он узнал постфактум.

Эта непоследовательность, наконец, вывела из себя генерал-губернатора: «Нарушить собственное постановление… заставить его, Герштенцвейга, распорядиться этим в соборе, что бы через несколько часов распорядиться об освобождении арестованных!».

Герштенцвейг поспешил в резиденцию наместника, в Замок. Между двумя генералами состоялось объяснение, закончившееся вызовом на дуэль. Учитывая обстановку в городе и не желая скандала, остановились на так называемом «американском» способе. Бросили жребий, кому не повезёт, должен застрелиться. Выпало Герштенцвейгу…

Рассказывали, что уехал он из Замка, чрезвычайно расстроенный, обедал у себя с одним из своих адъютантов. Говорили мало, всем было не по себе. Потом лег в кабинете, не раздеваясь, в сюртуке, и не велел никого принимать. Так пролежал без движения весь вечер.

Наутро, встал около семи утра, зарядил револьвер, и, подойдя к окну, выстрелил себе в голову два раза. Первая пуля лишь скользнула по черепу. Вторая, пробив лоб, остановилась в затылке. Хирург потом насчитал в черепе одиннадцать трещин. Невероятно, но генерал не только остался жив, но и сохранил все чувства. Дойдя до постели, он лег и позвонил. Вбежал адъютант.

- Вообразите, - сказал ему спокойно Герштенцвейг, - два выстрела, и я все еще жив.

Говорил, конечно, по-французски.

Умирал 19 дней!

Смерть последовала, когда попробовали извлечь пулю. Это было 24 октября. Через две недели граф Ламберт, плохо выглядевший, харкающий кровью, вдруг скрылся из Варшавы, ни с кем не простясь. В газетах написали только, что «наместник Царства Польского отправляется за границу для поправления здоровья».

С тех пор он жил безвыездно на острове Мадере. Посещавшие отшельника друзья и знакомые знали, что любые разговоры о Польше того времени в его присутствии запрещены.

Источники:

-

Игнатьев А. А. «Пятьдесят лет в строю»

-

О. Бухаркина «Одушевляем истинною любовью к отечеству»

-

Горбачевский И. И. Записки. В сборнике «Мемуары декабристов».

-

Н. В. Берг «Записки о польских заговорах и восстаниях»