- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 20

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 20

Вадим Приголовкин 2.12.2016

Вадим Приголовкин 2.12.2016

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 20

Исторические мозаики

О женитьбе

Ох уж эти современные дети! В пятнадцать живут, в шестнадцать беременеют, в семнадцать рожают, выходят замуж, в восемнадцать разводятся. Продвинутые родители этих современных детишек говорят: «Они такие! Моей пятнадцать, через год сама жениха в дом приведет…. Ну и пусть, они теперь сами всё решают».

Московскому купцу Веретенникову, совсем ещё молодому, отец оставил большое состояние. Молодой человек зажил широко, как тогда говорили, «протёр глаза денежкам»! Чудил, как могут только наши люди. Например: выезжал всегда на паре рысаков белой масти, при этом экипаж, кучер, сам Веретенников - все были в белом полностью, от ботинок до цилиндра на голове. Народ останавливался посмотреть на этого чудака. Веретенников сидел, развалившись в коляске, нога на ногу, белая трость на коленях, гордо и надменно взирал на зевак сверху. Не с него ли Никита Михалков срисовал образ Паратова в «Жестоком романсе»?

Кончилось ожидаемо - Веретенников разорился.

Обратился к матери, та имела собственное состояние и жила отдельно от сына. На просьбу помочь ответила категорическим отказом. Кредиторы донимали, пришлось бежать за границу. Жил в Лондоне, нуждался, голодал. О былых чудачествах и думать забыл. Пошёл работать простым клерком, потом непонятно какими путями попал на какой-то остров в Тихом океане, населённый исключительно дикарями. Англичане сделали его кем-то вроде губернатора над туземцами, с которыми Веретенников на удивление хорошо поладил и даже извлекал из острова неплохие прибыли. Лондонское начальство было им весьма довольно. Так прошло почти десять лет - срок, позволяющий вернуться в Россию: к этому времени кредиторы теряли право засадить должника в «яму», так по старинке называли в Москве тюрьму для неисправных плательщиков.

Вернувшись на Родину, Веретенников поселился в Одессе, поступил на работу в отделение Московского Торгового банка. Тут и случилось самое интересное. Веретенников женился. В жены взял еврейку из публичного дома, желая, как он сам говорил, отомстить своей матери, отказавшейся ему помочь в тяжелое время. Знакомым объяснял: «Пусть она, Куманина, знает, что её невестка – жидовка!».

Куманина – девичья фамилия матери, представительницы богатого купеческого рода.

Удивительно, но брак вышел на редкость удачным: жена оказалась очень хорошей и доброй женщиной, Веретенников прожил с ней счастливо всю жизнь.

Уже в пожилом возрасте он вернулся в Москву. После смерти матери получил наследство, которое позволяло ему жить безбедно, не работая, но он, скучая без работы, устроился на службу в Московское Торгово-промышленное товарищество. Взявший его на службу Николай Александрович Варенцов писал, что все дела, производимые Веретенниковым в то время, не приносили особой пользы: доход от них выражался всего в нескольких тысячах рублей, но Варенцов не роптал, считая, что этим только покрывалась стоимость комнаты, занимаемой Веретенниковым, а большего и не надо.

Александр Найдёнов, единственный сын известного и влиятельного московского промышленника Николая Александровича Найдёнова, влюбился. Влюбился безнадежно и безответно: барышня Севастьянова, дочка булочника с Петровки, выйти за него не пожелала.

Парень с горя пошел вразнос. Пустился во все тяжкие, начал манкировать службой, кутил, перестал являться в банк, в котором состоял бухгалтером, что приводило к задержкам платежей.

Ситуацию усугубляли интриганы и завистники. Желая досадить отцу, Найдёнову-старшему, дела которого в тот период шли неважно, они безмерно раздували любую отлучку сына, превращая это не столь важное дело в событие.

В итоге отец решил прибегнуть к крутым мерам – женить сына. Одна беда - подходящей невесты на примете не было, на что Николай Александрович посетовал своему хорошему другу Варенцову. Тот вспомнил, что пару лет тому назад их общий знакомый Решетников познакомил его со своей сестрой Елизаветой Ивановной, очень молодой и интересной барышней, только что окончившей гимназию. Тогда Решетников намекнул, что неплохо бы выдать её за младшего Найдёнова. Варенцов, зная о страстном увлечении Александра Найдёнова булочницей, тогда не обратил внимания на слова Решетникова, но теперь вспомнил и сказал Николаю Александровичу, что невеста есть.

Так три матёрых купца решили судьбу молодого человека.

Варенцов и Найдёнов-младший были приглашены на обед к Решетниковым, где парня познакомили с его будущей женой. Сам потенциальный жених ни о чём не подозревал, настоящая цель обеда была для него неизвестна. Оставалось его уговорить.

Для решающего разговора с сыном Найдёнов-старший попросил Варенцова приехать к нему, призвали ещё и брата Найдёнова, Виктора Александровича. Насели на парня втроём. Узнав о желании отца, Александр Николаевич наотрез отказался его выполнить, встал со стула, желая прервать разговор и покинуть комнату. Варенцов встал у двери и не пустил его. Произошел крупный и неприятный разговор. Старшие Найдёновы, Николай и Виктор Александровичи, даже убежали из комнаты, но Варенцов не сдался, уговаривал, убеждал. После долгих уговоров, как вспоминал потом Варенцов, «взбешённый моими доводами Александр Николаевич сказал: «Хорошо-с, я женюсь!» - уничтожающе посмотрел на меня и немедленно вышел из комнаты». Варенцов пишет, что надетая на него почти насильно узда в итоге сохранила Александру Николаевичу жизнь и здоровье, хотя не излечила окончательно от алкоголизма.

Блюдо мести едят холодным, или своих в беде не бросают

Пётр Гаврилович Кречетов был известен в деловых кругах как уважаемый маклер по шерсти. Но ещё больше он славился как большой гурман. В Москве говорили, что если кому-то хочется поесть что-нибудь особенное, то можно только у него. На шерсти Кречетов зарабатывал хорошие деньги и большую их часть тратил на еду.

Сын Петра Гавриловича Герман Петрович весь пошёл в отца. И фигурой: маленький, но очень широкий в плечах, и работой: несколько лет провёл в Средней Азии, поставляя в Москву хлопок, и страстью к еде. Гостей в его среднеазиатском доме на скорую руку угощали так: на первое великолепный куриный суп со слоёными пирожками в придачу, потом телятина с соусом из петушиных гребешков, за телятиной индейка с картофелем и салатом, на десерт отличный пломбир, далее кофе с ликерами и жжёнка как финальный аккорд. О разнообразных закусках мы даже не говорим. Естественно, всё это великолепие сервировалось как в лучших столичных ресторанах, на белой камчатной скатерти, с вычурными салфетками под вазой с фруктами, а сами кушанья всегда были весьма изящно и красиво убраны. У восхищенных гостей был только один вопрос: «Где вы нашли такого искусного повара?», Кречетов отвечал скромно: «Повар я сам».

Вот этот-то искушенный сибарит однажды поехал в Америку с целью, как он сам говорил, специализироваться в хлопковом деле.

Как и в чём он там специализировался, история сведений не сохранила, известно только, что дошёл он в Америке до полной нищеты, сделался чистильщиком сапог, да и то неудачно: остался не только без денег, но и вообще без вещей. Исключением стал единственный фрак, который продать не смог из-за несоответствия размеров: маленький рост при огромной ширине.

Этот фрак и выручил. Почти случайно зашёл Герман Петрович в одну пароходную кампанию просить работу и был принят помощником лакея только благодаря фраку.

Пароход был первоклассный, с изысканной публикой: дамы к обеду выходили в бальных платьях, мужчины в смокингах с обязательным цветком в петлице.

Подавая блюда, Кречетов увидел среди обедающих своего закадычного друга, соратника по среднеазиатским кутежам и безобразиям, Станислава Альфонсовича Козелл-Поклевского. И старший Кречетов, и сам Герман неоднократно оказывали Поклевскому разные услуги. Бывая в Москве, Поклевский всегда останавливался в доме старшего Кречетова, где неизменно принимался и был обласкан как друг его сына. И вот Поклевский, внезапно узнав в лакее, подающем ему еду, старого друга, убоялся оконфузиться среди шикарной публики и сделал вид, что не узнал Кречетова. Во время долгого пути в Европу Поклевский избегал встреч с Кречетовым наедине и даже, бывало, покрикивал на него за медлительность исполнения его приказаний. Особо отметим, что Поклевский занимал на пароходе одну из лучших кают, а деньги тратил, ни в чём себе не отказывая.

Кречетов, оказавшись в Москве, понятное дело, рассказал обо всём своему отцу. Возмущению Петра Гавриловича не было предела, но он строго велел сыну о случившемся пока никому не говорить, ибо, задумав наказать мерзкого поляка, полагал, что Поклевский обязательно прибудет к ним с визитом, если решит, что Кречетовы его словам верят.

И Поклевский действительно приехал к ним с визитом, был принят с обычным широким радушием и приглашен на следующий день обедать в Купеческий клуб, дабы отметить возвращение двух друзей из Америки.

Пётр Гаврилович пригласил на этот обед многих друзей и просто знакомых. Поклевского посадил на почётное место рядом с собой и во время обеда всячески его обхаживал. Когда подали шампанское, старик Кречетов взял слово, поднял бокал, в зале все смолкли. Притихла даже публика, не участвующая в обеде. Всем было интересно, что скажет старший Кречетов.

«Господа! Здесь в нашей компании сидит Станислав Альфонсович Козел-Поклевский, друг моего сына Германа, долго жившего с ним в Азии, делившего совместно горе и радость. Я и вся моя семья принимали его со всем своим расположением у себя в доме, делясь с ним хлебом и солью, что делаю и в данное время, но уже с другой целью: указать всем моим друзьям, что стоит этот господин! Какого он заслуживает отношения к себе! Мой сын Герман, друг Поклевского, очутился в тяжелом положении в Америке, без копейки денег, принужден был наняться на пароход в качестве помощника лакея. На этом пароходе ехал его друг Поклевский с полным комфортом, расходуя деньги без счёта на свои прихоти, делая вид, что он не узнает своего друга, чтобы не шокировать себя перед публикой в знакомстве и дружбе с лакеем. В настоящее время поднимаю бокал, чтобы провидение впредь избавило нас навсегда от таковых друзей, подобных сидящему здесь господину Поклевскому! Полагаю, что ему достаточно сказанного, чтобы он покинул нашу компанию и не возвращался больше к нам».

Так изощрённо отомстил Пётр Гаврилович Кречетов. К сожалению, мемуарист не рассказал в деталях, какое впечатление эта речь произвела на Поклевского, вроде бы уже уверовавшего, что его позорное поведение останется безнаказанным. Надо полагать, что состояние опозоренного перед огромным обществом было не лучшим.

Как видим, поступок Поклевского, бросившего друга в беде, сочли серьёзным. Но вообще же Кречетовы были людьми добрыми и незлобивыми.

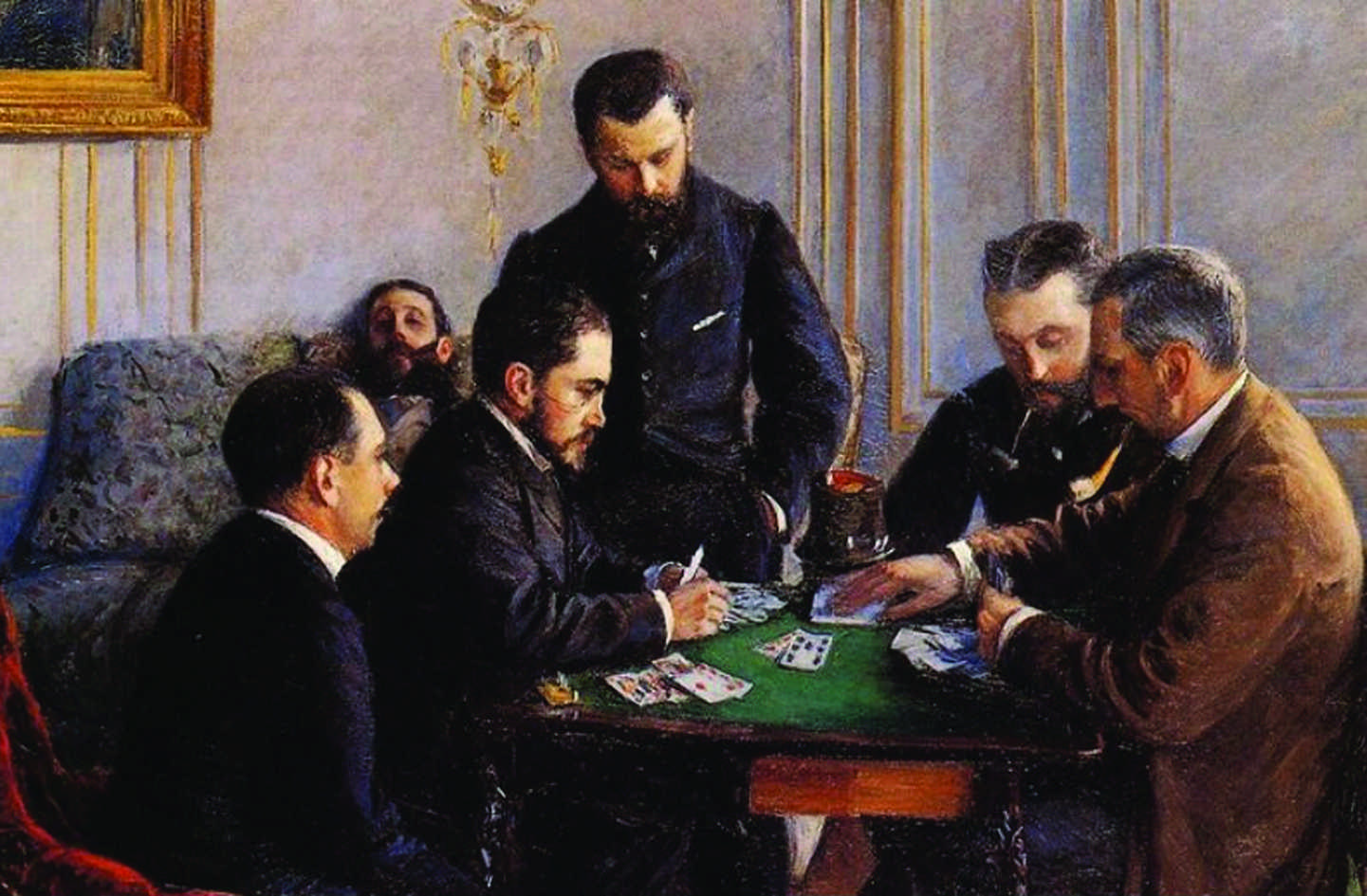

О шулерстве, доброте и чувстве юмора

Где-то в Средней Азии играли в карты русские люди. Среди участников был местный священник. Карта ему не шла, и батюшка стал приписывать к своей записи. Игравший с ним Герман Петрович Кречетов это заметил, но ничего не сказал и, в свою очередь, начал проделывать то же: батюшка припишет тысячу, а Кречетов пять тысяч. Так и продолжал. Игра окончилась, подвели итог. К удивлению священника, несмотря на приписки, он проиграл. Неуловимая пауза, и священник, поняв, что его провели, бросил мелок на стол и, смеясь, сказал, глядя в глаза Кречетову: «Ну, брат Герман Петрович, я вел бухгалтерию двойную, а ты пятерную!». Слова эти вызвали общий смех всех присутствующих, с облегчением встретивших добродушное признание попа в своей виновности.

Можно только позавидовать доброте и чувству юмора тех людей. А ведь могли и побить.

И еще о картах, настоящей дружбе и верности слову

Дмитрий Николаевич Захо и Дмитрий Львович Филатов начали свою карьеру маркитантами при русских войсках, завоёвывающих Среднюю Азию. Это общее дело крепко связало их, на всю жизнь они остались друзьями. Дела у обоих шли прекрасно, работали они вместе, и деньги к ним текли рекой. Как это всегда бывает во время войны, воюющее офицерство, получавшее усиленные оклады во время войны и ходившее по лезвию ножа, денег не жалело, и предприимчивые маркитанты удачно составили себе первичный капитал.

По окончании боевых действий оба поселились в Русском Туркестане. Захо осел в Ташкенте, построил дом, открыл торговлю. Филатов поселился в Самарканде, накупил земель, развел виноградники и начал делать вино, которое скоро прославилось как лучшее в Средней Азии.

Была у Захо страсть – карточная игра. Человек горячий, сказывалась греческая кровь, играл он по-крупному. Однажды собрались к нему гости, составилась трынка – игра азартная. Захо завёлся, карта не пошла, и он последовательно проиграл всё: наличные деньги, дом, магазин и даже все мало-мальски стоящие вещи. В одну минуту сделался нищим!

В этот момент, как в кино, заехал к нему Филатов. Увидел поникшего и растерянного друга и, отозвав его в другую комнату, предложил отыграть проигранное, но с условием, что Захо даст слово никогда больше не играть по-крупному. Захо дал ему слово. Филатов сел на его место и отыграл всё, другом проигранное, после чего бросил карты на стол и сказал играющим: «Клянусь, что карты не возьму в свои руки в продолжение всей своей жизни».

И эту клятву Филатов сдержал. Сдержал свою и Захо: никогда больше не играл по-крупному.

Как из сына сделать человека, если сын уже взрослый и служит в конной гвардии? Обратитесь к императору.

Василий Александрович Шереметев - родственник графов Шереметевых, но побочной линии, не графской. Высокий, красивый, любимец женщин. По молодости, неся службу в привилегированном конногвардейском полку, пустился во все тяжкие, начал кутить и безумно тратить деньги, чем очень взволновал свою мать, которая опасалась, что молодой человек спустит всё своё состояние – нередкая ситуация для гвардии того времени.

Мама Василия Александровича состояла при дворе и пользовалась расположением императрицы. Затрудняясь образумить сына, мать, недолго думая, обратилась за помощью к императору Александру III.

Государь в помощи не отказал. Вызвал Шереметева, сильно для начала отчитал, а потом сказал: «Я тебя отправляю на службу в Ташкент, к моему другу генералу барону Вревскому, и это делаю только из расположения к твоей матери, но помни: если получу жалобу от барона на твоё беспутное поведение, то знай, ушлю тебя в такое место Российской империи, которое ни на какой карте географической не обозначено». Можно только догадываться, какое такое необозначенное на карте место имел в виду Его Величество, если Туркестан, совсем недавно присоединённый к Империи, сам считался полным захолустьем. Ну да Россия большая.

Угроза подействовала. Правда, уезжая в Туркестан, Шереметев прихватил с собой из Петербурга красавицу балерину, с которой сожительствовал, но в остальном жил в Ташкенте крайне скромно и тихо, страшась и помня слова Государя. Через несколько лет, окончательно остепенившись, бывший повеса уже проживал в Москве, где женился на барышне Кузнецовой (чайная фирма «Губкин и Кузнецов» - были же названия, не такие, как нынешние, англоязычные). Женился удачно; одного приданного взял за ней 2 миллиона рублей.

О мошенниках, проходимцах и просто находчивых людях – 2

Ситцевый фабрикант Николай Павлович Кузнецов погуливал налево. Был он человеком невзрачным: маленького роста, с одутловатыми щеками и смешными усиками в струнку. И при всём при этом женат был на молодой красивой женщине, которую безмерно ревновал, держал взаперти и никого к себе в дом не привечал.

Скучающая жена у портнихи познакомилась с очень почтенной с виду дамой, разговорились; дама пригласила к себе домой попить чайку. Гостью хорошо угостила, познакомила с каким-то кавалером – время провели весело. Жене понравилось, и она стала приезжать к почтенной даме за новыми впечатлениями уже по вызову.

Как оказалась, почтенная дама была известной сводней. И среди её клиентов был и наш ситцевый король. При этом фамилии его сводня не знала. Однажды Кузнецов возжелал экзотики, попросил: «Что ты мне приводишь женщин, доступных всем; достала бы хорошую, неизбалованную, семейную, я тебе бы заплатил триста рублей».

Сводня сразу подумала о своей новой знакомой, обнадежила клиента: «Доставлю – будешь доволен!». Вызвала женщину по телефону с обещанием, что та весело и приятно проведет время. Кузнецова скоро приехала и, как была в манто и шляпе, вошла в комнату, где, к удивлению своему, увидела сидящего супруга. Нашлась мгновенно, бросилась к мужу и начала его лупить по щекам: «Вот наконец, мерзавец, я тебя поймала, где ты проводишь время!» - приговаривала и била изо всех сил. Супруг повалился на колени и, рыдая, умолял простить. Сводня, когда поняла ситуацию, еле удерживалась от смеха.

P. S. Женщины вообще в подобных ситуациях много находчивее нас.

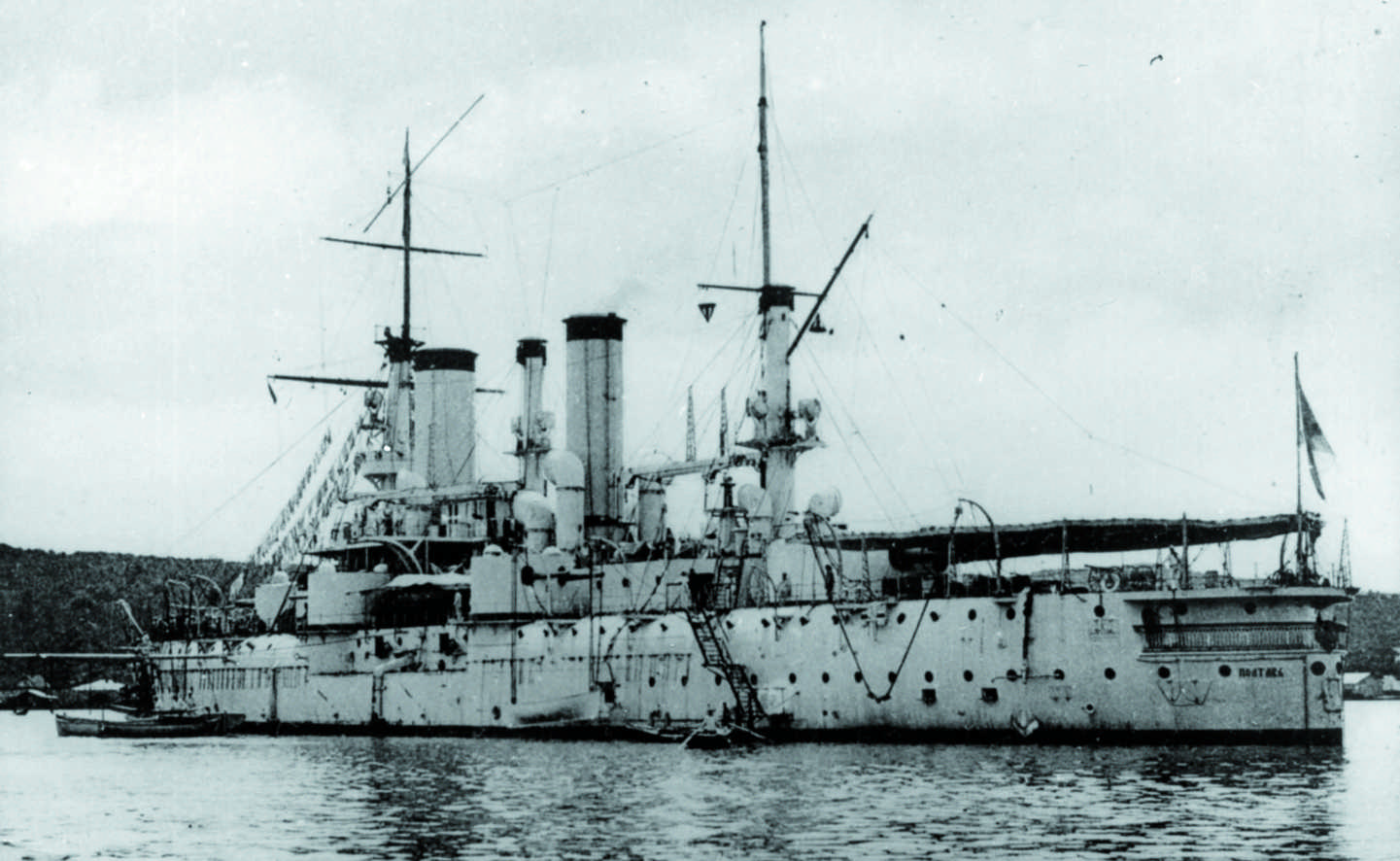

О военно-морской вежливости и культуре

Осенью 1900 года русские броненосцы «Севастополь» и «Полтава» отправились из Кронштадта на Дальний Восток. Озеров Михаил Васильевич командовал «Полтавой», капитан 1-го ранга Мельницкий Аркадий Александрович - «Севастополем». Были они командиры заслуженные, уважаемые на флоте и, понятно, солидные, не мальчики - 1852 и 1850 года рождения соответственно.

Главный морской штаб предписал кораблям плыть отдельно, но периодически, в соответствии с планом, встречаться в заранее определенных портах захода. Первым таким портом был греческий Пирей.

Русские корабли, ведомые местными лоцманами, заходили на тесный пирейский рейд одновременно. Случилось так, что навстречу выходил немецкий учебный корабль, на котором среди курсантов был один из младших немецких Гогенцоллернов, и проводить отпрыска правящей германской династии на своей королевской яхте прибыли греческие король с королевой. Картина была прекрасная: король с королевой, яхта, броненосцы, древний античный порт, ласковые волны средиземноморья, берега Саламина, видевшие Фемистокола и Ксеркса, белоснежные, по моде того времени, корабли… Немцы, всегда безупречно вежливые, разукрасились флажками, выстроили команду во фрунт и вызвали наверх оркестр, игравший гимны присутствующих стран.

Идиллия!

И вот над этой красотой, в присутствии высочайших особ, перекрывая грохот оркестра, в мегафон зычным командирским голосом капитан «Севастополя»: «Миша, ты, дурак, если не уберешь свою проклятую калошу, я угощу тебя моим тараном!».

У Озерова голос был ещё сильней - отвечал незамедлительно, начав так: «Аркашка, сукин сын!»… А дальнейшую его речь мы привести не можем, ибо это был поток бесподобной, но, увы, совершенно непечатной брани.

Где тут культура и вежливость, спросит пытливый читатель? Ответим, вежливость была: команды обоих русских кораблей, выстроенные на палубе в полном составе в ответ на построение немцев, выслушали своих капитанов с большим искренним интересом и очень почтительно. Как и положено в воспитанном воинском коллективе. Правда, увлёкшись эпистолярным жанром, экипажи забыли вовремя ответить приветствием немцам, но это уже мелочи.

И, как вишенка на торте, для полноты картины: греческой королевой была внучка Николая I Ольга Константиновна, дочь генерал-адмирала русского флота великого князя Константина Николаевича. От своего отца она унаследовала любовь к русскому флоту, которую пронесла через всю свою жизнь, и практически каждый русский корабль, приходящий в Грецию во время её правления, встречала лично. Так что военно-морской эпистолярный талант капитанов Её Величество оценила на языке оригинала во всей красе, без переводчика.

Мужские игры

Продолжая свой путь, весной 1901 «Полтава» пришла в Гонконг, в те времена принадлежавший Британской короне. В честь гостей местный британский кавалерийский полк дал обед. Закончился вечер представлением спектакля «Гейша» в исполнении гастролирующей Британской труппы. Обед и спектакль привели русских офицеров в такое прекрасное настроение, что после того, как опустился занавес, они все прошли за кулисы и заставили артистов повторить последний акт с их участием. Точнее, заставили женскую половину труппы; мужская куда-то испарилась. Музыканты тоже успели уйти, но среди офицеров «Полтавы» нашлись весьма неплохие музыканты. Но их игра была прервана британским корнетистом, упавшим со сцены в оркестровую яму, но это только добавило общего веселья.

Источники

-

Н. А. Варенцов. «Слышанное, виденное, передуманное, пережитое»

-

Граф Константин Бенкендорф. «Половина жизни. Воспоминания русского дворянина»