- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 24

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 24

Вадим Приголовкин 7.04.2017

Вадим Приголовкин 7.04.2017

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 24

Исторические мозаики

Ещё не уродилось такой твари на белом свете,

которая б была отважнее российского студента!

Пусть эти невыразимо красивые, хотя и несколько туманно звучащие для современного человека слова ныне прочно забытого русского писателя XVIII века Михаила Чулкова станут своеобразным эпиграфом для нескольких нижеследующих эпизодов, посвященных русским студентам середины века ХIХ века. О студентах мы ещё не писали.

Экзаменаторы

В 1854 году 16-летний Анатолий Куломзин держал экзамены в Московский университет. Сдавал отлично, все предметы на пятёрки. Споткнулся только на латинском языке: переводил хорошо, а вот грамматику знал плохо. Поставили ему 3. Потом всю жизнь вспоминал со стыдом и с благодарностью. Со стыдом, так как горько расплакался. С благодарностью – экзаменаторы не только не осрамили и не смеялись, а стали утешать и говорили, что он будет хорошим студентом. «Такова была удивительная мягкость и любовь к юношеству этих людей», - так он вспоминал более полувека спустя.

А экзаменаторы были такие: Кудрявцев, Соловьёв, Шевырев, Меньшиков – профессура, цвет Российской науки и тогда, и до сих пор. Соловьёв, к примеру, – автор фундаментальной 29-томной «Истории России с древнейших времен», издаваемой регулярно и в наши дни.

Анатолий Николаевич Куломзин оказался не только хорошим студентом. Вершиной его карьеры уже в преклонном возрасте была должность председателя Государственного совета, которую он занял в 1915 году.

Как познакомиться со студентами

В 1856 году сенатор Ковалевский Евграф Петрович был назначен попечителем Московского учебного округа. Чтобы познакомиться со студентами, он приглашал их небольшими группами… к себе обедать. Благо число студентов в Москве тогда было весьма невелико: всего 1061 на 1855 год, считая с медицинским факультетом. За обедом обсуждались разные научные и не только вопросы, обстановка была непринужденная и приятная. Ковалевскому тогда было 66 лет, что не мешало ему общаться с молодёжью, но вершина его карьеры была ещё впереди. В 1858 году Ковалевский стал министром народного просвещения.

Первые студенческие беспорядки

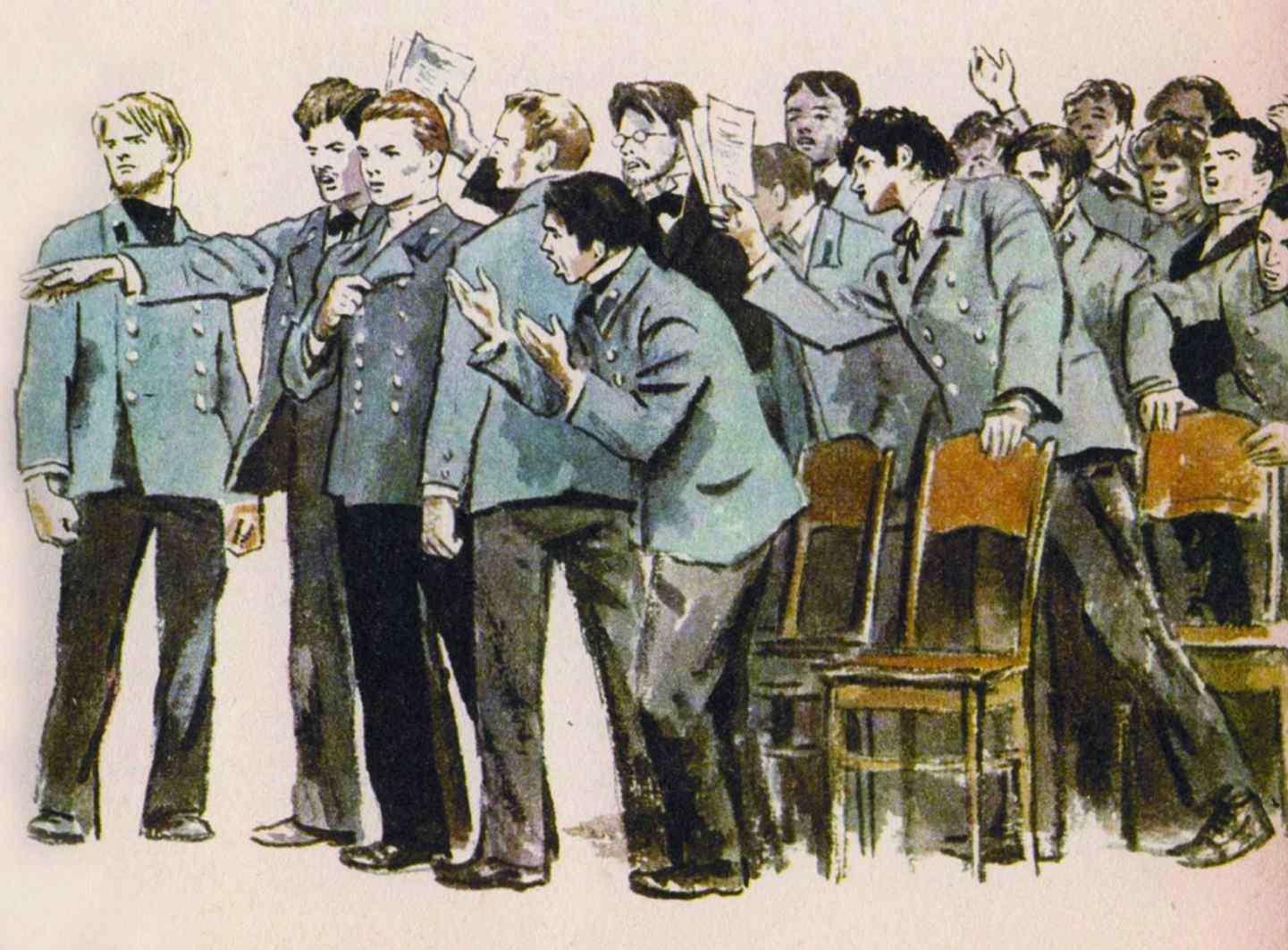

Состоялись в Москве осенью 1857 года. Начитались юноши герценского «Колокола». По воспоминаниям участников, запрещённый «Колокол» читали на очень тайных собраниях, обставленных необыкновенной таинственностью, с дозорными на страже. Но всё же главным на этих вечерах было употребление водки. Может быть, поэтому беспорядки получились настоящие. Поводом послужило избиение казаками студентов-медиков в каком-то притоне около Сретенки. Студенты из поляков разбуянились, полиция вызвала казаков, и те усмирили поляков как умели.

Узнав о случившемся, студенты бросили лекции и собрались в саду старого университета. Один забрался на скамейку и ораторствовал. Остальные слушали и воображали, что делают революции. Революции в те годы были модны в Европе, и имена всяких Луи Бланков и Гарибальди были на слуху. Потом всей толпой двинулись на лестницу актовой залы. Но тут, на верхней площадке, революционеров встретил попечитель Ковалевский, предложил выбрать депутатов и начал переговоры. Депутаты выдвинули какие-то требования. Спустя полвека участник тех событий писал: «Не помню точно, какие были наши требования… Выслушав нас, попечитель объявил нам, что он нас не боится и никаких мер против нас не предпримет, сколько бы мы не волновались. Так мы и были отпущены». Революционеры ещё немного потолкались на лестнице, а потом разошлись. Ещё три дня устраивали сходки, слушали любимых профессоров и им аплодировали, а нелюбимых не слушали и зашикивали и, наконец, видя, что ничего не действует, успокоились.

Как подготовиться к экзамену

У студента Анатолия Куломзина вышло недоразумение с товарищем. Признаться, Куломзин был неправ, вообразив на некую мальчишескую выходку, что сокурсник его чем-то оскорбил. Но как бы то ни было, дал пощёчину и… вызвал обидчика на дуэль. Тот по вздорному поводу драться не пожелал и обратился к начальству. А начальство Куломзина недолюбливало, как полагал Куломзин из-за того, что он вечно щеголял в старой, скверной фуражке и не желал покупать новой.

В общем, Куломзину предложили на выбор: или оставить университет, или… отсидеть неделю в карцере. Куломзин решительно заявил, что не подумает оставлять университет, ибо не затем он в него поступал, и отправился в карцер.

Шёл пост 1857 года, и пора было готовиться к экзаменам, подготовка к которым у Куломзина была запущена. Карцер представлял собой обычную комнату в коридоре так называемых казённых студентов. Попросту говоря, обычная комната в студенческой общаге. Арестант имел право принимать знакомых и гулять в коридоре. Обед приносили казенный.

Куломзин в неделю догнал лекции и очень сожалел, когда срок заключения закончился.

Как сдавали госэкзамены в первые годы императора Александра II

Времена были простые.

После последнего экзамена всех пригласили в зал для оглашения результатов. Зачитали списки студентов, удостоенных званий действительного студента или кандидата. До 1884 года лица, окончившие университет, получали степень действительного студента, а окончившие с отличием – кандидата. Студенты заметили, что два их товарища, хорошо занимавшиеся в течение всей учёбы, не получили звание кандидата, ибо неудачно сдали экзамен. Не повезло людям с билетами - бывает. Счастливые выпускники накоротке посовещались, и от имени всех Куломзин подошёл к профессорам и изложил общую просьбу удостоить этих двоих кандидатского звания, заверяя комиссию, что эти двое занимались не менее других. Профессора совещались ещё менее, не более минуты. Просьба была удовлетворена.

Вспоминая спустя полвека этот случай, Куломзин писал: «Таков был тогда университет, высоко державший своё знамя, коллегия профессоров-гуманистов и та зелёная пылкая молодежь, с которой легко справлялись потому, что в основе всего университетского строя лежала живая любовь к возрастающему поколению».

Как прощались с профессорами

Профессор Грановский скончался внезапно, ночью. Грановского уважали. Студенты устроили ему не похороны, а торжественную процессию: из квартиры 4 версты несли на руках до университета, где в университетской церкви происходило отпевание. Оттуда ещё за 7 с лишним вёрст опять на руках несли на кладбище. По общему согласию решено было все эти 7 вёрст от церкви до могилы усыпать цветами, что и было исполнено.

Колебался вместе с линией партии

В феврале 1856 скончался железный император Николай I. Настали новые времена: было отменено обязательное ношение треуголок при сюртуках, остались лишь шпаги – либерализм наступал. Даже субинспектора стали вежливее, некоторые до приторности.

На некоторых профессоров перемены произвели магическое действие. Сергей Иванович Баршев читал в университете уголовное право и судопроизводство. Знаменит был своей коронной фразой, которой неизменно начинал лекцию по обзору литературы предмета: «На голой почве русского уголовного права возросли и распустились в полном блеске два цветка – моё и брата моего Якова Ивановича сочинения».

При жизни Николая I Баршев неизменно бранил суд присяжных и гласность, а за уголовное право считал число плетей, полагаемое за каждое преступление. Теперь он стал высказывать диаметрально противоположное, стал презирать номенклатуру преступлений и налёг на теорию права.

Увенчалось всё так. Один неудачливый студент, не посещавший лекций, купил тетрадку курса Баршева, не без основания полагая, что профессор из года в год читает одно и то же. Хорошенько зазубрив лекции, тянет билет, начинает бойко отвечать. Но на беду свою не учёл, что политический курс изменился. Баршев слушал долго, потом сказал: «Довольно, нынче думают не так»,- и поставил единицу.

Надо признать, фраза вышла не без своеобразного достоинства.

Баршев позже долгие годы был ректором Московского университета.

А мораль проста – не пропускайте лекций.

Сергей Александрович Рачинский

Профессор Московского университета, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук Сергей Александрович Рачинский. А главное – народный учитель! Ныне его имя прочно забыто. А ведь современники признавали: «Рачинский – это имя мирового значения!».

Он родился в Смоленской губернии, в семье капитана Муромского пехотного полка в 1833 году, 2 мая. В 33 года защитил докторскую диссертацию и сделался ординарным профессором Московского университета. Ещё он был очень добрым человеком: вместе с братом «изъявили желание жертвовать ежегодно из своего жалования каждый по 500 рублей серебром на отправление за границу для совершенствования в математических и естественных науках молодых людей по назначению физико-математического факультета».

В 1867 году молодой подающий надежды профессор неожиданно оставил университет, а позже покинул и Москву, вернувшись на родину, в деревню, в своё Смоленское поместье Татево.

В марте 1880 года обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев писал будущему Императору, а пока наследнику Александру Александровичу, вскорости III:

«Впечатления петербургские крайне тяжелы и безотрадны… видеть на каждом шагу людей без прямой деятельности… занятых маленькими интересами своего «я», погруженных в интриги своего честолюбия, алчущих денег и наслаждения и праздно болтающих – просто надрывает душу.

Добрые впечатления приходят лишь изнутри России, откуда-нибудь из деревни, из глуши… Там есть люди с русской душой, делающие доброе дело с верою и надеждой.

Не угодно ли, Ваше Величество, я покажу Вам одного такого человека… На досуге извольте прочитать прилагаемые письма…. Не пожалеете, что читаете.

Это письма приятеля моего, Сергея Рачинского, доброго и честного человека. Он был профессором ботаники в Московском университете, но когда ему надоели там распри и интриги между профессорами, он оставил службу и поселился в своей деревне, в самой глуши Бельского уезда Смоленской губернии, вдали от всех железных дорог.

Живёт он там безвыездно вот уже 10 лет и посвятил всего себя сельским школам, которыми занимается с утра до ночи, в каком духе, извольте увидеть из писем.

Он подлинно стал благодетелем целой местности, и Бог послал людей – из священников и помещиков, которые с ним работают. Отрадно читать его письма, от них веет здоровым ободряющим духом. Тут не болтовня, а дело и истинное чувство…».

В поместье Татево была сельская школа самого обыкновенного типа. Зайдя туда однажды случайно, Рачинский попал на урок арифметики. Урок этот показался ему необыкновенно скучным, настолько, что Рачинский сам попробовал дать урок, стараясь сделать его интересным и жизненным – и тем определилась его судьба. В 1875 году им было построено прекрасное школьное здание, и сам Сергей Александрович переселился в него, став сельским учителем.

На дело народного образования Рачинский потратил все своё стотысячное состояние. Всего до начала ХХ века им было основано, в основном на его деньги, около 30 школ. Тратя все свои доходы на школу, сам Рачинский довольствовался простой пищей и одевался в самое простое платье. Весь день, с утра и до позднего вечера, проводил в школьных стенах. И занятия у него шли с утра до вечера. Сам Рачинский писал в своих статьях, что ученики являются с готовностью и способностью учиться целый день. И надо этому уступать вопреки всем требованиям педагогической науки.

Помогавший Рачинскому в школе Александр Дмитриевич Воскресенский впоследствии вспоминал, как остался как-то вместо уехавшего на пару дней Рачинского. А заведено было так: последний урок в школе считался уроком-отдыхом. Рачинский зачитывал задачу и садился в стороне. Тот ученик, который решил задачу, подбегал к нему и шептал ответ на ухо. Если ответ верен, мальчик становился по правую руку учителя, если нет – по левую руку.

Воскресенский уже на первой задачке, оставленной для решения Рачинским, оказался в затруднении: два первых мальчика подбежали одновременно, прошептали разные ответы и оба спросили: «Куда мне?». А Воскресенский не знал, ибо сам решить задачу не мог. Но сообразил, подождал третьего с ответом, и двух, у кого ответы совпали, поставил справа.

По приезде Рачинского попросил его отныне ставить под задачками решение, чтобы знать, куда поместить первого решившего задачу.

Воскресенский вспоминал этих крестьянских детей: «Я был поражён! Я был перед ними сущий новичок! После я увидел, что они в уме множили такие числа, что я только на бумаге мог справиться с ними.

Я нигде – ни в духовном, ни в техническом училище, ни в жизни – не слыхал ничего подобного!

Дети положительно изумляли меня быстротой решений.

Например, я читаю им такую задачу:

«Я купил 15 коров по 24 рубля и 25 коров по 44 рубля. Сколько я истратил денег?»

Пока я договариваю вопрос, ко мне бегут половина детей с ответом «1460» и смеются: «Это очень лёгкая задачка!».

Оказывается, они её решают так:

15 – это десяток и ещё половина десятка. Следовательно 24 х 15 будет 240 + 120 = 360, а ещё сокращеннее: 24 + 12 = 36 да 0 = 360. Затем 25 – это четверть сотни. Следовательно 44 х 25 = 44 : 4 = 11 сотен.

Итак, 360 + 1 100 = 1 460. И всё это в три-четыре секунды!»

Сборник задач Рачинского для устного счёта при жизни автора выдержал три издания. Вот несколько задач! Попробуй, читатель, сравнить свои способности с дореволюционными деревенскими детишками. Не забудьте, задачи для устного счёта, на задачку секунд так 40. В скобках приведены ответы.

Задача 6. Куплены 31 десятина леса по 32 руб. и 28 десятин по 36 руб. Сколько стоит вся земля? [2000 руб].

Задача 25. Сколько минут в сутках, в неделе? [1440; 10080].

Задача 34. Некто выпивает в каждый будний день по рюмке водки, а по воскресеньям выпивает 6 рюмок. Рюмка стоит 6 копеек. Сколько он пропивает в год [25 руб].

Задача 887. Сапожник каждый день два раза посылает мальчика за водою, а колодец за полверсты, и 15 раз в месяц за водкою, а кабак за ¾ версты. Сколько верст мальчик пробежит в год? [1000].

Задача 888. Поезд в 1 час 9 минут проезжает 50 верст. Сколько проедет он в сутки при 8 остановках, каждая в 7 минут 30 секунд [1000]».

(Борис Галенин «Царская школа»).

Татевская школа стала прообразом новых церковно-приходских школ. К сожалению, слова «церковно-приходская школа» стали в советское время символом отсталости. До сих пор, когда хотят кого-то укорить в невежестве, подначивают: «Ты что, в ЦПШ учился?». А зря. Например, российский математик академик В. И. Арнольд в 2002 году отметил, что современная школа предъявляет меньшие интеллектуальные требования, чем четырёхлетняя дореволюционная церковно-приходская школа. Мы не говорим о морально-нравственном воспитании детей, от коего, по нашему убеждению, современная школа устранилась вовсе, считая, что её дело только «предоставить услугу» образования, а воспитывать, дескать, родители должны.

В 1880 году в стране насчитывалось 273 церковно-приходские школы с 13035 учащимися. В конце 1884 года их было уже 5517 с 137313 учениками, а в 1905 году 43893 школы с 1923698 учениками, что составляло чуть меньше половины всех начальных школ в стране. В дальнейшем, число церковно-приходских школ несколько уменьшилось, но число учеников в них возросло за счёт укрупнения и постройки новых больших зданий по программе, принятой Николаем II.

Церковно-приходские школы стали большим подспорьем народному образованию, дополняя собой министерские школы. Учебный процесс в них шёл в значительной степени на местные средства, собираемые духовенством. Но и государство не оставалось в стороне.

Русское народное образование было уничтожено в ходе двух революций. Начало Временное правительство, отняв у Церкви все её общеобразовательные школы; добили большевики, передав все церковные школы в ведение Комиссариата просвещения.

Сергей Александрович Рачинский 2 мая 1899 года получил Высочайший рескрипт Государя Императора, в котором Николай II выражал учёному свою искреннею признательность, и пенсию в 3000 рублей. В рескрипте были такие слова:

«Сергей Александрович.

Обширное образование ваше и опытность, приобретённые на государственной службе в Московском университете, посвятили вы с ранних лет делу просвещения посреди населения, наиболее в нём нуждающегося.

Поселясь безвыездно в отдалённом родном имении, вы явили для всего благородного сословия живой пример деятельности, соответствующий государственному и народному его призванию.

Труды ваши по устройству школьного обучения и воспитания крестьянских детей в нераздельной связи с церковью и приходом послужили образованию уже нескольких поколений в духе истинного просвещения, отвечающем духовным потребностям народа.

Школы, вами основанные и руководимые, состоя в числе церковно-приходских, стали питомниками в том же духе воспитанных деятелей, училищем труда, христианских добрых нравов и живым образцом для всех подобных учреждений.

Пребываю к вам благосклонный.

Николай».

Выдающийся русский общественный деятель Сергей Александрович Рачинский скончался 2 мая 1902 года в день своего 69-летия.

Как избавиться от низкопоклонства перед западом

Граф Алексей Павлович Бобринский был человек солидный – генерал-лейтенант, участник Крымской войны, в 1872-1874 годах министр путей сообщения. Ещё он был англоманом. А среди англицких обычаев особенно понравился ему один, соблюдаемый в то время в Британии, особенно в семействах духовных лиц. Утром в начале дня и вечером перед сном у хозяина в столовой собирается вся прислуга. Хозяин зачитывает несколько строк из Евангелия или апостольских посланий, потом все становятся на колени, хозяин громко читает «Отче наш» и ещё какую-нибудь молитву, потом каждый молится про себя, и все расходятся.

Красиво, сермяжно и чинно… Европа, да-с…!

Надумал бывший министр ввести этот чудный обычай у себя в имении Богородицкого уезда Тульской губернии. Прислуга и рабочие в удовольствии не отказали, каждый день утром и после дневных работ исправно являлись на молитву к барину… весь месяц. А в конце месяца, при получении жалованья, попросили прибавки «за молитву».

На том дело и кончилось.

Граф Алексей Павлович был неплохой человек, но связи с Англией до добра не доводят. Под влиянием британского миссионера барона Редстока Алексей Павлович стал членом секты Пашкова, вследствие чего был изгнан из России.