- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 26

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 26

Вадим Приголовкин 10.06.2017

Вадим Приголовкин 10.06.2017

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 26

Исторические мозаики

Как губернатор должность потерял

Осень 1861 года в Империи выдалась бурная. Санкт-Петербург охватили студенческие волнения. Вообще в тот год лихорадило ВУЗы по всей стране, даже военные. Этакий а-ля март 2017 года! Крупные беспорядки произошли в Москве, где полиция задерживала молодёжь с помощью простого народа (как говорили тогдашние либералы «с помощью толп мясников»). А зачинщиками выступили студенты столичного Санкт-Петербургского университета. 22 сентября произошло крупное шествие с Васильевского острова на Колокольную улицу, к дому попечителя Санкт-Петербургского учебного округа генерала Филипсона. Главных руководителей задержали, но 27-го состоялась новая сходка с требованием освобождения арестованных. Генерал-губернатор граф Игнатьев вызвал войска, сходка разошлась, часть студентов успокоилась, но 12 октября непримиримые забуянили вновь. Государя в столице не было, он находился в Крыму, в Ливадии, и Игнатьев телеграфировал, запрашивая инструкции. Александр II ответил: «Поступи, как отец».

Сказано – сделано! Игнатьев вновь вывел войска, произошли схватки, не без кровопролития, и около 300 студентов отвели в Петропавловскую крепость, некоторых доставили в казематы Кронштадта. Александр II поспешил возвратиться в столицу. Первым делом Государь спросил у Игнатьева, отчего он поступил со студентами так строго, ведь он велел, чтобы с молодёжью поступили по-отечески. Игнатьев ответил, что он понял телеграфируемое государево Высшее повеление как желание поступить так, как распорядился бы покойный родитель Его Величества, Николай I.

Трудно сказать, чего было больше в этом ответе?

Простоты?

Вряд ли. Павлу Николаевичу Игнатьеву в тот год было 64 года, за плечами большая жизнь и карьера, на плечах генерал-адъютантские погоны, почти 10 лет в Госсовете, директорствовал в Пажеском корпусе, на постах губернаторских был с 1853 года, ещё при Николае I. Так что новичком и простачком ни при дворе, ни в управленцах он не был. И студентов знал, сам в своё время окончил Московский университет. Либеральная общественность того времени, кстати, восприняла ответ генерала и его действия по подавлению беспорядков не как генеральскую глупость, а именно как дерзость по отношению к самому монарху и, главное, к проводимому им либеральному курсу.

Похоже, так действия Игнатьева расценил и сам Государь. Ещё до конца года Павел Николаевич был снят с должности Санкт-Петербургского генерал-губернатора. Но время всё расставляет по своим местам. В России, как известно, любые, даже самые необходимые реформы приводят к перекосам и перегибам и заканчиваются объективно необходимостью попридержать лошадей. Спустя 10 лет Игнатьев вернулся во власть. С 1872 года и до самой своей смерти в 1879 году он был председателем Комитета министров.

Трудно быть секретарём

Государственным особенно. Мы конечно не об американских госсекретарях сейчас, а о России позапрошлого века. Одной из важнейших обязанностей госсекретаря было вести журнал заседаний государственного совета. Мужи в госсовете заседают преважные, заслугами и властью избалованные – им не угодишь. С такой компанией госсекретарю нужны и знания, и быстрый ум, и чувство юмора. Всеми этими качествами обладал Николай Иванович Бахтин. Однажды обратился к нему один из сенаторов с претензией, что изложенное им на заседании мнение записано неточно. Бахтин отвечал превежливо: «Должность государственного секретаря, ваше превосходительство, весьма трудна. Вот видите, нужно, чтобы было изложено в журнале всё, что было говорено, и чтобы это было умно».

Бедняга член Государственного совета после такого ответа больше не предъявлял претензий госсекретарю относительно способов ведения журнала заседаний. А случай этот остался в анналах канцелярской хроники и передавался чиновниками из поколения в поколение.

Право первой подписи

Ханыков Василий Яковлевич в бытность императора Николая I занимал должность управляющего делами Комитета министров. Пил по-чёрному. Под конец своего управления настолько, что напивался хересом ещё за завтраком, да так, что встать из-за стола самостоятельно не мог: его поднимали лакеи, уводили и сажали в карету, которая везла его на заседания комитета. При этом пользовался полным доверием Николая Павловича. Знать было за что.

В конце каждого года государю подавали отчёт по Комитету министров. По логике, подписывать этот ежегодный отчёт должен сам председатель оного Комитета. Однако в империи было по-другому. Отчёт подписывал именно управляющий делами, а председатель комитета при этом вроде как только присутствовал, подавая вослед сопроводительную записку. И было так почти весь ХIХ век вплоть до реформы 1905 года, когда Комитет министров был преобразован в Совет министров.

Всех председателей такой порядок вещей сердил неимоверно. И вообще, председатель Комитета министров с управляющим делами этого Комитета всегда был в несколько натянутых отношениях. Противостояние это историческое, со времён незапамятных, когда главное лицо – это генерал, барин, барчук, кость белая, а при нём управляющим писарь, из простых, кость чёрная, без образования, но в своём деле собаку съел, всю жизнь на должности, всё знает, секретов в деле от него нет; он-то фактически правит, а генералу на подпись только бумаги подает, тот важно подписывает. Да и по правде сказать, бумаг для подписи столько, что все прочитать невозможно при всём желании. Некоторые и не читали: Александр Егорович Тимашев, министр внутренних дел в 1868-1878 гг., входящие раскладывал на бильярдном столе так, что видны были только места для подписи, и подписывал, не глядя. Один министр внутренних дел министр остался в истории тем, что завёл для своей драгоценной подписи гриф. Да ладно бы просто завёл! Он его доверил курьеру! Вот и шли высшие чиновники империи после приёма у министра разыскивать оного курьера, чтоб тот ручку приложил.

Вернёмся к Ханыкову. Пост председателя Комитета министров и одновременно председателя Госсовета занимал в то время всесильный Чернышев, князь, бывший военный министр, любимец императора. Влиянием пользовался неимоверным; на заседаниях госсовета, стоило только какому-нибудь его члену начать излагать мнение, с которым Чернышев не был согласен, князь только поднимал лорнет и начинал пристально рассматривать говорящего. Ни слова при этом не говорил, но оратор сбивался и умолкал.

И только Ханыков всесильного фаворита ни в грош не ставил. Однажды послал Чернышеву отчёт для предоставления государю. Чернышев отчет возвратил, указав, что на нём нет места для его подписи. Ханыков, не утруждаясь, просто отправил отчёт императору без сопроводительной записки председателя: расписался в ней сам. И когда, интригуя, Чернышев пожаловался Николаю I, что ему не доставлен отчёт, государь ответил, что отчёт им уже прочитан, и прибавил: «Я вижу, что Вы не ладите с Ханыковым, и я назначаю его членом Государственного совета».

Именно Николай Павлович придал должности управляющего то положение, которое она занимала в Империи до 1905 года. Управляющий назначался именным, то есть Императорским указом, и обладал правом письменного Всеподданнейшего доклада. А главной особенностью этой должности было то, что именно управляющий, а не председатель, посылал императору журналы заседаний Комитета. Вместе с тем управляющий лично отвечал за точность изложения в журнале существа каждого дела, каждого высказанного при обсуждении мнения. Таким образом, председатель не мог влиять на управляющего, не мог приказать ему не помещать в журнал чьё-либо высказанное мнение или изменить его суть. Члены комитета это знали, и потому управляющий пользовался их полным доверием, что налагало и особые требования к личным качествам управляющего. Ханыков такими качествами обладал, потому и прощали ему его запои. А главное, государь мог быть полностью уверенным, что на заседаниях комитета всем членам дают возможность свободно высказаться, и их мнение, пусть и несогласное с мнением председателя или какой-нибудь группировки министров, все равно дойдет до государя.

Более того, в положении Комитета, утвержденном при Николае I, даже не было оговорено, кто предоставляет государю кандидата на должность управляющего. То есть выбор кандидата был всецело прерогативой самого императора.

Годы шли, менялись императоры, председатели и управляющие, но положение дел, как и отношение председателей и членов комитета к управляющему, оставалось неизменным. Даже в 1900 году тогдашний председатель Комитета министров И. Н. Дурново жаловался, что он только терпит такое принижение председателя, что не он посылает журнал императору, не он из первых рук узнает о его воле и не он объявляет Высочайшее повеление, и обещал, что при составлении нового положения на наступающее столетие он всё изменит. В свою очередь, управляющий делами А. Н. Куломзин, отъезжая в 1901 году в отпуск за границу по болезни, специально, «на всякий случай», разъяснял молодому императору Николаю II тонкости соответствующих статей положения Комитета, заложенных его прадедом.

И что самое интересное, каким бы ни было противостояние между председателем и управляющим, доверие к личным качествам, к честности последнего оставалось неизменным. Доходило до того, что в дни, когда требовалось срочно подать наверх журналы комитета, их приносили на подписи министрам с подшитыми, пронумерованными, но… пустыми ещё страницами.

В 1867 году князь Урусов, только назначенный министром юстиции, повернув журналы, увидел пустые страницы и спросил экспедитора:

- А это что такое?

Экспедитор, принесший журналы на подпись, важного вида, с величественными бакенбардам мужчина уверил:

- Не извольте беспокоиться. Без этого мы бы не успели изготовить журнал ко времени отсылки государю. - Отвечает за содержание управляющий делами.

- А бывали ли случаи, чтобы привлекли к ответственности за какую-нибудь оплошность? - полюбопытствовал вновь назначенный министр.

- В царствование Николая Павловича управляющий делами Гежелинский был отдан под красную шапку, - был ответ.

- Ну так я подпишу.

«Отдать под красную шапку» - означало быть разжалованным в солдаты.

История с Гежелинским произошла в 1831 году. Фёдор Фёдорович Гежелинский был осуждён за злоупотребление властью: повадился подчищать наградные списки, повышая награды за взятки. Николай Павлович такое не прощал. В приговоре было сказано: «Лишить Гежелинского чинов, дворянства, орденов и знака отличия беспорочной службы, написав в рядовые, куда годен окажется, а в случае неспособности сослать в Сибирь на поселение». Рядовой Гежелинский к службе оказался годен, служил в Финляндии. Уволен без возращения чина. Именно эта история заставила Николая I обратить внимание на должность управляющего. Отныне на эту должность подбирались люди, выдающиеся по образованию и способностям, и ей было придано то положение, которое мы описали.

Парадокс

Мадам Куприянова, совладелица и опекунша своих детей, в своём Кинешемском уезде пользовалась недоброй славой. Соседи помещики считали, что в её раскиданном по всему уезду имении эксплуатация крестьян была просто позорной, и дружно её осуждали. Была она одна такая на весь уезд, но ей самой на репутацию и мнение окружающих похоже было наплевать. В одной из её деревень оброк доходил до 70 рублей, кроме обязательных дней на покос и жатву. В другой деревне крестьяне платили 21 рубль 50 копеек, но при этом обязаны были работать в её усадьбе 42-50 летних дня, то есть треть лета. Ну и по мелочам: то затребует с крестьян возок навоза, то попробует отнять у них покосы, а за возращение затребует по 5 рублей с каждого.

Уступать своего никак не хотела. После отмены крепостного права, пока шёл процесс «развода» крестьян с господами, просто завалила мировые суды жалобами на посредников. Претензии выдвигала самые разнообразные: требовала взыскания недоимок (понятных при несообразной сумме платежей), жаловалась, что крестьяне неаккуратно выезжают на обязательные работы или завладели каким-нибудь клочком земли. Каждую такую претензию приходилось рассматривать на мировом съезде, и почти всегда решение было не в её пользу ввиду вздорности или преувеличения требований мадам. Каждое такое решение Куприянова регулярно обжаловала в губернском присутствии, и поэтому тяжба с ней никогда не прекращалась. А так как имение её было раскидано по всему уезду, то мадам достала всех мировых посредников в районе. Никакие неоднократно предпринимаемые попытки объяснить Куприяновой незаконность её претензий не помогали. Измученные посредники в итоге предпочли сами составить требуемые для развода уставные грамоты, подачу которых Куприянова всячески затягивала, чтобы поскорее перевести крестьян на законный 9-ти рублевый оброк. Для этого им приходилось самим выезжать в деревни Куприяновой. Как вспоминал один из них, сам местный помещик, там «я нашёл такую нищету, что и представить себе не мог».

А дальше случилось самое интересное. Приученные своей вздорной барыней к труду, бывшие её крестьяне в короткий срок поправили своё положение. Когда-то нищие деревни стали в округе самыми богатыми, быстро улучшив своё благосостояние. И, как заметили современники, это был не единичный случай, а скорее правило. Как вспоминал свидетель всех этих перемен: «Деревни, не пережившие строгостей крепостного режима, нередко переходили к мотовству. Наоборот, крестьяне, жившие под тяжестью излишних поборов, весь свой опыт в вынужденном добывании денег употребили на устройство своего хозяйства».

Растрата

В Большой Ярославской мануфактуре обнаружилась недостача. Правление вызвало бухгалтера для подсчёта растраченной суммы. Игумнов, хозяин предприятия, сел на стул, устремив взгляд на счёты, на которых бухгалтер выкладывал цифры. Вот на счётах обозначилась сумма в несколько десятков тысяч, Игумнов, красный от гнева, пересел в кресло; сумма увеличивалась, ещё более взволнованный Игумнов пересел на диван. Бухгалтер неумолимо отыскивал всё новые и новые растраты, сумма достигла нескольких сотен тысяч, Игумнов лёг на диван, и наконец бухгалтер выкрикнул цифру миллион, Игумнов свалился с дивана – ему сделалось дурно.

Растратчиком оказался Михаил Николаевич Варенцов, взятый в Ярославскую мануфактуру по родственным и дружеским связям родителей. Было у него и собственное дело - фабрика в Завидово в Клинском уезде Московской губернии с основным капиталом в миллион рублей. Но денег не хватало, и, нуждаясь, Варенцов пользовался капиталом Ярославской мануфактуры как для своего дела, так и на кутежи.

Кутил бессмысленно, тратя огромные деньги. В Петербурге в каком-то ресторане по его прихоти все залы были превращены в лес: установлены ёлки и сосны, между которыми прыгали выпущенные зайцы, на них велась охота к удовольствию приглашенных дам, которыми увлекался Михаил Николаевич.

Однажды Игумнов и второй совладелец Ярославской мануфактуры Корзинкин отправились по делам в Петербург. Проводить их на станцию приехал Михаил Николаевич. В железнодорожном буфете закатил хозяевам пир. Гудок паровоза возвестил об отправлении, отъезжающие заволновались, спеша в вагон занять свои места. Михаил Николаевич успокоил: «Не спешите, поезд отойдёт, когда мы окончим обед, я говорил с начальником станции, и он обещался это сделать». Так и произошло: поезд отошел, когда они уселись в вагон, задержавши отправление больше часу. Начальство было в восторге: «Миша, ты замечательный человек, у тебя всегда и везде есть приятели!» Бедняги не предполагали, что за задержку отправления поезда Михаил Николаевич заплатил начальнику станции из их же кармана и заплатил хорошо.

Михаил Николаевич был арестован и отсидел в остроге несколько месяцев. Но судом был оправдан. Правление Ярославской мануфактуры решило не привлекать его к ответственности; вызванный для объяснения Михаил Николаевич спросил: «Почему считаете меня растратчиком… Уплачивая мне жалованья шесть тысяч рублей, поручая проведение в канцелярии министерства в Петербурге разных щекотливых дел, за которые приходилось хорошо платить, да кроме того, угощение покупателей, в которых вы принимали участие, неужели думаете, что все делалось из моего жалованья?»

Да и взять с него было нечего: разорённый, покинутый родственниками и друзьями, остаток своей жизни он провёл в сильной нужде и бедности, зарабатывая на пропитание мелким комиссионерством.

О штампах

Редко какая западная книга обходится без штампов о русских солдатах, не рассуждающих, послушных рабах. Вот на эту тему. Первый день императора Александра I.

Из воспоминаний Николая Александровича Саблукова, полковника Конногвардейского полка. Утром после убийства Павла генерал Тормасов выстроил полк на плацу. Вышел священник, крест, Евангелие – присяга новому императору. Солдаты молчат, криками «ура» на речи не ответили. Тормасов попросил Саблукова поговорить с солдатами.

«Я начал с лейб-эскадрона…. На правом фланге стоял рядовой Григорий Иванов, примерный солдат, статный и высокого роста. Я сказал ему:

- Ты слышал, что случилось?

- Точно так.

- Присягнёте Вы теперь Александру?

- Ваше Высокоблагородие, – ответил он, – видели ли Вы императора Павла действительно мёртвым?

- Нет, - ответил я.

- Не чудно ли было бы, - сказал Григорий Иванов, - если б мы присягнули Александру, пока Павел еще жив?»

Офицерам пришлось один взвод вести в Михайловский замок, там Беннигсен и другие суетились, тело Павла гримировали… только убедившись, что император мертв, полк присягнул.

Вот такие «не рассуждающие рабы».

И только за одну фразу «не чудно ли было бы…» эпизод этот и сам солдат Григорий Иванов достойны остаться в нашей истории.

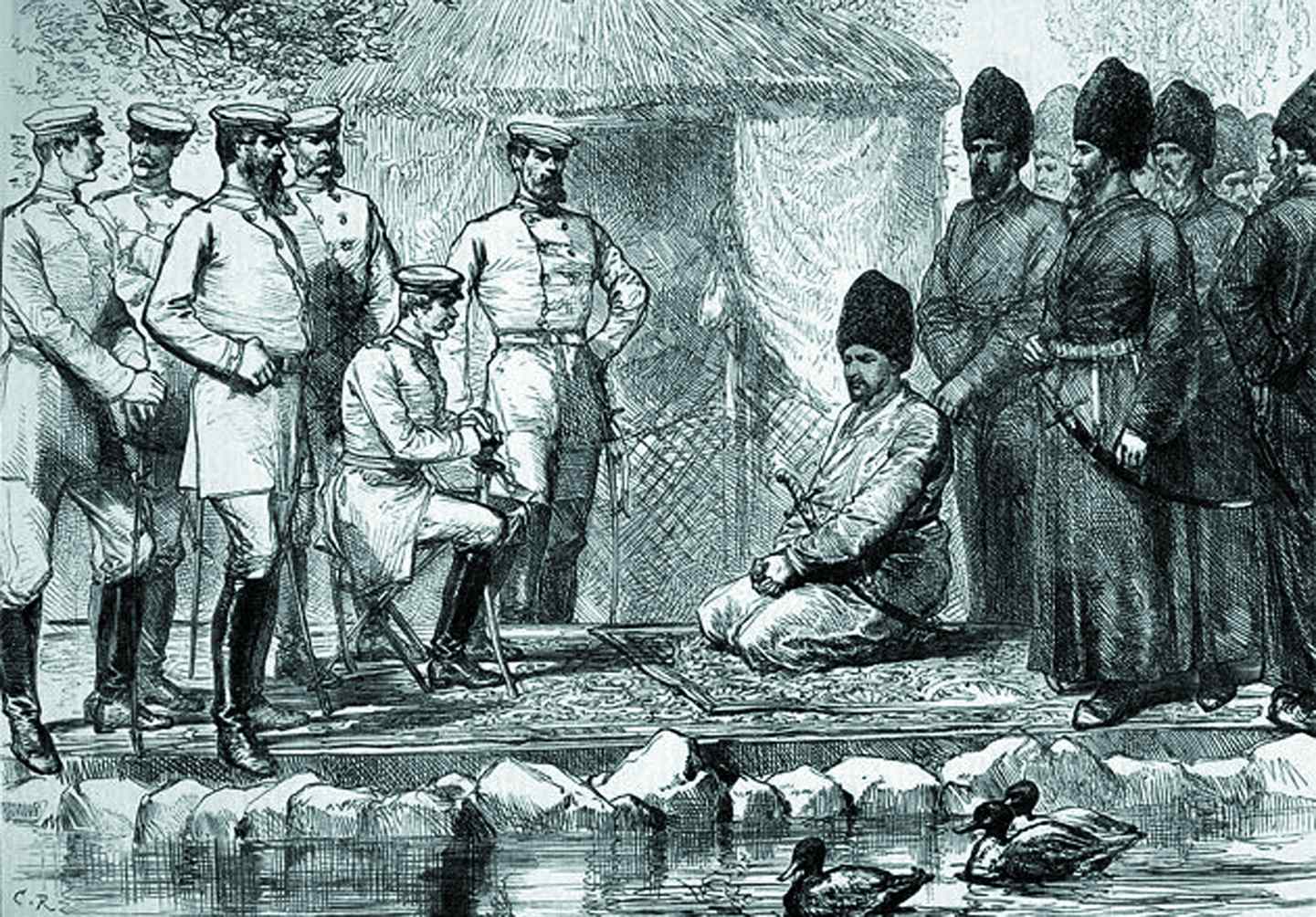

О способах внедрения цивилизации

Генерал-губернатору Туркестана генералу Кауфману однажды пожаловался садовник, что сарты (оседлые узбеки) имеют наглость воровать клубнику из его сада.

- Много ли украли? – поинтересовался губернатор.

Садовник ответил, что много:

- Ягоды не крадут, вырывают кустики с корнем.

- Ну и слава Богу, что крадут не ягоды, а кусты.

Константин Петрович Кауфман - первый и многолетний генерал-губернатор только что присоединённого к Империи Туркестана. Много усилий прилагал к внедрению среди местного населения новых для них и более эффективных методов хозяйствования: совершенствованию как местных традиционных культур, так и вновь заведенных.

Именно Кауфман положил начало освоению хлопкового производства в Средней Азии, и хотя добиться настоящих результатов, выведя новый, нужный сорт хлопчатника удалось уже после его смерти, но произошло это на основанной им Ташкентской опытной станции. Селекционеры скрестили местный сорт с завезенным американским. В результате этого к началу ХХ века Россия стала независимой от хлопкового импорта. С монополией производителей американцев и торговых посредников британцев было покончено. А хлопок – это порох прежде всего. Это две мировые войны, которые без «клубнички из сада Кауфмана» нам бы не вытянуть.