- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Ура, мы не Европа – 3

Ура, мы не Европа – 3

Вадим Приголовкин 15.08.2015

Вадим Приголовкин 15.08.2015

Ура, мы не Европа – 3

Исторические мозаики

Как проходили учения, или немного о стимулах

Из воспоминаний одного старого кавалериста. В 40-х годах XIX века он вспоминал молодость. «На курган ставили бочку водки. Командир полка, стоя на кургане, командовал, и полк проделывал перед ним разные эволюции. В конце занятий полк атаковал курган, после чего солдаты устраивались около захваченной бочки. Офицерам накрывали рядом. Угостившись, возвращались на квартиры. Мы, – писал ветеран, - по сравнению с вашим поколением были неграмотны, но знали одно: не дай Бог не выполнить приказ начальства или струсить в бою».

А вот как это было перед Первой мировой.

По воспоминаниям Владимира Трубецкого, служившего в лейб-гвардии Её Величества Кирасирском полку вначале вольноопределяющимся, а потом офицером. После успешно проведенного итогового учения, завершавшего учебный год: «…полк нагонял довольный и сияющий командир, кричавший своим кирасирам: «Спасибо, молодцы, за успешный смотр! Всем по бутылке пива от меня!» (Богатый человек был командир!) «Покорнейше благодарим, ваше превосходительство!» - рявкал полк в ответ».

После этого эскадронные командиры жаловали от себя своим эскадронам, а взводные офицеры своим взводам тоже по бутылке пива, так что по возвращении домой в полку начиналось веселое пиршество. Офицеры пировали в офицерском собрании, а солдаты в своих казармах.

Вы спросите, может ли солдат весело пировать с трёх бутылок пива? – именно столько выходило на каждого. Отвечу – сможет, ибо в казармы, как пишет Трубецкой, к пиву водку несли вёдрами.

Причём в офицерском собрании доброй традицией непременно полагалось напоить начальника дивизии, несмотря на все его протесты.

Умели люди ценить традиции.

Какая страшная Сибирь

Веками ссылкой в Сибирь пугали как людей на Руси, так и иностранцев. Ледяная бескрайняя страна, откуда не возвращаются, где страдают и погибают. Каторга, одним словом.

Но Россия не была б Россией, если б всё было так однозначно.

Ссылать в Сибирь имели право как государство, так помещики, так и сами крестьяне, по приговору общества. В общем, наверное, правильно: хулиганишь на деревне, мешаешь односельчанам – ну и получи: собрались мужички на сход, постановили… топай за Урал, не мешай людям жить. Это сейчас зови не зови участкового, а управы на буяна соседа не найдешь. А тогда сами управлялись, городового на каждую деревню не заводили.

А за Уралом земли немерено, а начальства мало. Вот и складывалась парадоксальная ситуация, когда сосланный вместо наказания фактически получал … освобождение от крепостного права и земли сколько хочешь. Плюс еще известная русская привычка того времени сочувствовать всем «пострадавшим».

Немецкий ученый Альфред Брем посетил Сибирь в 1870-е годы. Удивленно он отмечал, что в Сибири отсутствует пренебрежение к ссыльному и нет привычки попрекать его преступлениями; администрация отличается желанием вызвать в преступнике хотя бы остатки человеческих чувств и добродетели, что служит лучшей мерой к исправлению. Тогда как у нас, писал немец, полное пренебрежение к впавшему в вину не даёт никаких средств к исправлению. И сокрушался: «Жаль, что у нас нет такой Сибири!»

Доходило до того, как писали современники, что в городе Тюкалинске, известном своими ворами, полиция на жалобы пострадавших отвечала: «Что же делать, на то и Сибирь. Надо же ворам где-нибудь жить!»

Правительство одно время даже выдавало по 150 рублей старожилам, стимулируя тех, кто выдавал дочерей за ссыльного. Своеобразный аналог сегодняшнего материнского капитала.

Уже в середине XIX века сибирские генерал-губернаторы считали, что ссылка теряет своё устрашающее действие. Жандармский генерал Н. Я. Фалькенберг писал Николаю I, что крепостные крестьяне и солдаты рассматривают ссылку в Сибирь, как желанную свободу, и высказывал опасение, что ссыльные из помещичьих крестьян увлекут своих земляков описанием привольной жизни в Сибири.

Недаром, отправляя ссыльнопоселенцев на Амур, Муравьев-Амурский напутствовал их так: «С Богом, детушки. Вы теперь свободны. Обрабатывайте землю, сделайте её русским краем…»

Русская подданная, внучка американского президента: взгляд со стороны

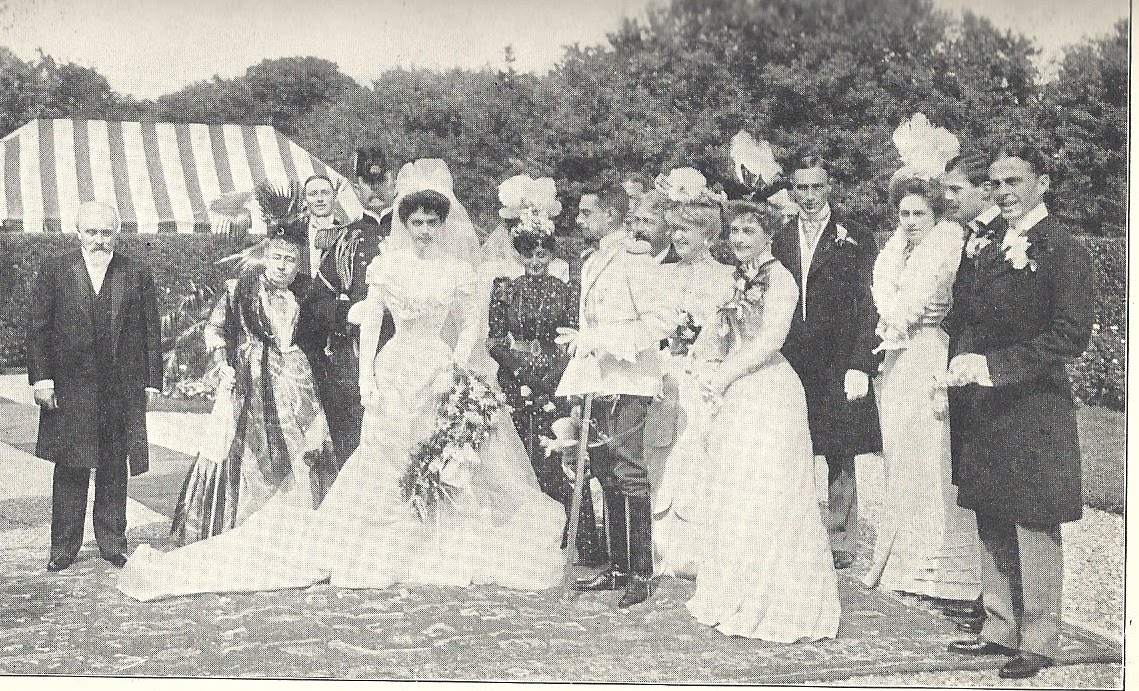

Зимой 1898 года в Риме познакомились два молодых человека: 22-летняя Юлия Грант, внучка знаменитого генерала, героя Гражданской войны и N-го президента США, и русский офицер, потомок византийских императоров князь Михаил Кантакузен. Знакомство их длилось чуть более двух недель, но общие знакомые углядели нечто, отчего кто-то из американцев, пользуясь давним знакомством с семейством девушки, счел нужным сообщить ей: «Место Грантов в Америке…». Произнося это, говоривший смотрел туда, где сидел русский.

Юлия была девушкой серьёзной и отвечала серьезно.

- Все девушки, которые выходят замуж за англичан, французов или итальянцев, имеют приданое. Я слишком бедна, чтобы подвергаться такой опасности. Помимо того, меня не слишком привлекает жизнь за границей. С уверенностью могу обещать вам сохранить свободу для американца, который мне может когда-нибудь понравится.

Конечно, говоря это, молодая леди была совершенно искренна, насколько вообще бывают искренны все девушки в её возрасте. В общем, через пару дней Юлия и Михаил объявили о помолвке.

Свадьбу сыграли в Америке, а венчались по двум обрядам: русскому православному, а затем в епископальной часовне в Ньюпорте. Юлия была одета очень просто, сейчас бы даже сказали демократично, но ей самой и многим гостям очень понравился полковой мундир жениха: белый мундир и каска, увенчанная двуглавым орлом.

Так внучка американского президента стала русской княгиней и сменила самую демократичную и передовую страну мира на страну полуфеодальную, отсталую, где, как известно, отсутствовала свобода слова и царило неравенство и угнетение.

Любопытны впечатления новоиспечённой россиянки, которая, по её собственным словам, до замужества ничего о России не знала, и даже о её географическом положении имела самые слабые представления.

Первые впечатления, как известно, самые сильные. При въезде в наследственное поместье Кантакузен: «Все мужчины радушно приветствовали нас и желали нам здоровья и счастья. Управляющие имением поднесли нам традиционные хлеб с солью на серебряных блюдах, покрытых полотенцами, вышитыми местными крестьянками. Они целовали мне руки, а муж сердечно обнимал всех старых слуг. Он вырос у них на глазах, и они, казалось, были его преданными друзьями.

В каждой деревне, через которую мы проезжали, крестьяне рассматривали меня с любопытством на улыбающихся лицах. Мы останавливались на каждой центральной площади среди толпы, подносившей нам традиционные хлеб и соль, и Кантакузен пил за здоровье присутствующих, благодаря жителей за радушный прием».

Больше всего Юлию поразило то, что в поместье: «… все мы жили с незапертыми или даже с открытыми окнами и дверьми – окна на террасах оставались летом открытыми на всю ночь, при этом драгоценности лежали в безопасности годами, даже поколениями – все это не могло не изумлять!» Позже, в Санкт-Петербурге: «В доме серебро, драгоценности, деньги и другие ценности хранились в шкафах и буфетах, которые никто никогда не закрывал. Поступить так значило бы нанести оскорбление, ибо, насколько мне известно, ничего, даже маловажного, никогда не пропадало.

Особые отношения были с домашними слугами, многие из которых начинали служить ещё при крепостном праве, а большинство вообще родилось и выросло в поместье. «Вскоре между мной и всеми слугами установились чрезвычайно дружелюбные отношения, и почти двадцать лет я видела с их стороны только доброжелательность, понимание и преданность. В первую очередь превосходные качества этих простых, скромных деревенских людей заставили меня полюбить мой новый дом. Впоследствии, когда я узнала их , а также их соотечественников лучше, подобные качества заставили меня восхищаться русскими представителями всех классов за их внутреннее благородство, терпение и мужество».

Нет, конечно, поначалу молодая американка предприняла несколько попыток поставить домашнюю жизнь на более передовых, так сказать прогрессивных европейских началах, но: «К счастью, у меня было немного теорий, да и от тех пришлось вскоре отказаться. У домашних слуг были свои традиции, и они считали их более важными, чем идеи какой-то пришелицы. Мне легче было перенять их привычки, чем им воспринять мои. Они всегда называли всё «нашими», прилагали немало усилий, чтобы наши небольшие приемы имели успех, и очень гордились ими. Все слуги были «нашими детьми» и такими же членами семьи, как мы сами. Они надеялись, что мы позаботимся о них, будем интересоваться их личными делами, и были уверены, что мы поможем им в беде и простим их промахи».

«… жить среди русских не столь трудно, как в других странах, так как светское общество здесь проще, чем у других народов, и если человек не проявляет бестактности в своей критике, ему позволяется жить в мире и иметь свое мнение».

На вопрос о её национальности со стороны случайных знакомых отвечала: «Я подданная России. Мой муж и дети русские, сама же я родилась в Америке».

Даже спустя много лет после революции, уже в США, когда она писала свои воспоминания, в тексте постоянно встречается о России и русских «наша нация», «наши традиции».

А завершают книгу слова: «Я оглянулась, чтобы в последний раз посмотреть на родину, которую мы покидали».

Так Россия становилась Родиной для самых разных людей. Сравнить с нынешними поколениями, стремящимися сменить паспорт… Впрочем, мы обещали не разводить морали.

Кавалерия, вперёд!

В 20-х числах августа 1914 года в боях под Люблиным решалась судьба Галицийского сражения, а по большому счету и всей кампании 1914 года. Исход битвы в эти дни висел на волоске, и Русская ставка уже готовилась дать приказ об отступлении к Бресту, что не только отдавало противнику всю Польшу, но и, по сути, решало судьбу всего первого года войны не в нашу пользу.

В этот момент вступила в бой русская гвардия и в нескольких кровопролитных боях переломила исход сражения. Вообще те начальные сражения Первой мировой известны огромными потерями: кадровые части соперников отличались отменной выучкой и уступать не собирались. Целые полки ложились почти целиком, но не уступали. Моральный подъем первых дней конфликта вёл людей вперед.

27 августа у деревни Зарашева лейб-гвардии Преображенский полк атаковал сильно укрепленную позицию австрийцев. Сильный огонь заставил людей залечь метрах в четырехстах от противника; артиллерия пыталась нащупать пулеметы австрийцев.

Вдруг 1-й батальон не выдержал: командующие 3-й роты шт.- капитан Веденяпин и 1-й Его Величества роты штабс-капитан Баранов выскочили вперёд цепей и с шашками бросились на врага. За ними на «ура» поднялись их роты, что послужило сигналом для атаки остальных батальонов полка.

Сразу прервалась стрельба противника. Он остолбенел – пишет участник той атаки. Короткий промежуток времени - и батальоны на бруствере вражеских окопов, солдаты 33-й австро-венгерской дивизии стали поднимать руки.

Командующий 1-м батальоном, грузный флигель-адъютант полковник герцог Лихтенбергский Николай Николаевич не поспевал бегом в гору за своим батальоном; его догнал вестовой с лошадью. Полковник верхом влетел на высоту и увидел, что австрийцы бегут и из второй линии окопов. Потрясая шашкой он обернулся к тылам, крича: «… кавалерия… кавалерия… вперед!». Ему вторили окружающие, солдаты и офицеры.

А кавалерии не было.

Были полковые обозы. Обоз первого разряда, по терминологии того времени: патронные и пулеметные двуколки, вестовые с офицерскими лошадьми.

И вот, увлеченная всеобщим порывом, вся эта обозная братия понеслась вперед, в атаку, надо признать довольно грамотно выйдя через интервалы пехотных цепей в преследование бегущего противника.

При этом в нашей пехоте «громкое «ура» сменилось поголовным смехом… унтер-офицеры кричат «курок», герцог кричит «дураки, дураки…».

Кончилось тем, что пулемётной команде приказали открыть огонь через головы этой «обозной кавалерии», только это понемногу заставило её вернуться назад. Но кто-то из ездовых успел взять в плен австрийских офицеров и заслужить свой крестик.

Такой вот обоз. Что же говорить о боевых частях. Именно в эти дни начальник 37-й гонведной дивизии доложил в вышестоящие австрийские штабы: «… перед нами противник очень высокого роста, люди как на подбор, наступают не окапываясь, стреляют, как на инспекторских стрельбах… нет сомнения, что это русская Гвардия…»

Где родился, там и пригодился, или немного о мудрости и здравом смысле

Николай Александрович Найдёнов был, наверное, единственным купцом в царской России, награждённым всеми орденами, которые только возможны для лиц дворянского сословия. Но удивительно, дворянином он не был.

Случилось так, что представлялся он министру финансов Вышнеградскому с докладом по случаю 50-летия Московской биржи. Министр сказал, что, ценя заслуги Найденова, будет ходатайствовать о награждении его званием дворянина. И получил ответ, дескать, благодарю, но: «Мне было бы весьма тяжело покинуть то сословие, в котором я родился… мне не хотелось бы, чтобы и мой сын отошел от купеческого быта, в своей жизни я наблюдал: купцы, получившие дворянство, теряли связь с купечеством – от купцов отстали и к дворянству не пристали!»

Министр пожал ему руку, сказав, что понимает его и доложит об этом государю.

В итоге Найдёнову вместо дворянства был пожалован орден Станислава 1-й степени, за которым со временем последовали и другие, включая Орден Белого Орла, награжденный которым считался во втором классе государственных чинов, то есть на уровне министров, сенаторов, членов Госсовета и руководителей наиболее уважаемых благотворительных учреждений. Выше был только действительный тайный советник 1 класса – гражданский чин, присваиваемый председателю Государственного совета или Совета министров.

Между тем семья Найдёнова не была даже из известных и богатых семей купечества: она вышла из рабочих и относилась к лицам среднего достатка. Славу и положение ей составил именно Найдёнов, на счету которого, кроме достижений в торговле и промышленности издание нескольких серий документальных трудов по истории Москвы и памятников старины, включая собственные историко-краеведческие исследования.

С собой Туда не заберешь

В селе Вичуге близ Кинешмы находились сразу три крупные фабрики: фабрика «Товарищества мануфактур Герасима Разоренова и Ивана Кокорева», фабрика «Товарищества мануфактур Никанора Разоренова и Михаила Кормилицына» и фабрика «Товарищества Тезинской мануфактуры Николая Григорьевича Разоренова», и, кроме того, было еще несколько небольших; в окрестных деревнях и селах тоже размещались большие фабрики и заводы, число которых с каждым годом росло.

Вообще вокруг Москвы до революции было огромное количество таких сел, крестьяне которых занимались сельхозработами только во время посевной и уборки урожая; основным источником их заработка были ремесла: в каждой избе был станок, продукция с которого была делом семейным. Предки автора вышли из такой подмосковной деревни: хорошо помню рассказы старших о гребешковом станке, который, по преданиям, спасал семью в голодные тридцатые и первые послевоенные годы, а некоторых стариков, владевших этим ремеслом, еще и сам застал во времена оные. Станки эти, правда, приходилось прятать от участковых, как и продукцию.

А при тиране царе никто за индивидуальный промысел не гонял. И из среды таких мастеровых крестьян в XIX веке вышло немало миллионщиков, основателей купеческих династий.

Таким был и Никанор Кормилицын, основатель Товарищества своего имени и владелец самоткацкой фабрики. Начинал он за станком в своей крестьянской избенке, а разбогатев, переехал в дом, купленный у разорившегося помещика. Характером отличался тяжелым. С подчиненными держался надменно и гордо, на поклоны рабочих и служащих не отвечал. Характер его в полной мере унаследовал сын и наследник Николай Михайлович, который, копируя привычку отца, даже в конторе сидел в шапке, и отличался такой же грубостью и чванством.

Однажды в фабричную контору ввалился мужичок в потертом, лоснящемся армячке. Снял шапку, перекрестился, и спросил: «А где здесь хозяин?». Ему указали на Кормилицына. «Ты, что ли, хозяин? – спросил мужичок. – Сидишь в шапке, а ведь здесь икона… как тебе не стыдно».

Присутствующие затаили дыхание, ожидая обычного скандала, но, к удивлению всех, Кормилицын послушно снял шапку, правда буркнул недружелюбно: «Что надо?»

Мужичок невозмутимо ответил: «Я пришёл предложить товариществу двести тысяч рублей из расчёта пять процентов годовых, если нужны, они со мной».

Оказалось, что это был мучной торговец из Кинешмы Пётр Илларионович Баранов. Очень богатый старообрядец, он внес всем фабрикантам Кинешемского округа и во все банки Москвы по такой же сумме. Много лет спустя правление получило от него письмо с просьбой уплатить в срок 200 тысяч рублей, причем сообщил, что хворает и желает при жизни распорядится своими деньгами и предлагает купить у него лес около фабрики товарищества. Правление навело справки: выяснилось, что лес в отличном состоянии и продается по очень выгодной цене, и что во многих местах уезда у Баранова есть лесные угодья, которые можно уже сейчас продать гораздо дороже, чем он продает.

Упустить такой куш было обидно. В Кинешму срочно снарядили представителя Товарищества, Н. А. Варенцова. Как он вспоминал, в кровати в чистом белье лежал старичок с умными и вдумчивыми глазами. Варенцов высказал желание купить предлагаемый лес и добавил, что Товарищество готово купить и все другие леса Баранова на подобных условиях. Тот отвечал: «Нет, батюшка, нет! Те, другие леса, пойдут другим, более нуждающимся в них, чем Вы… Я отдаю вам 2200 десятин дешево, знаю, что могу продать значительно дороже, чем назначил Вам, но этого не хочу делать. Ваша фабрика на много лет будет обеспечена дровами».

После этого свидания Баранов прожил ещё несколько лет. Все свои большие средства пожертвовал монастырям и скитам и за эти годы провел много верст шоссе вокруг города, там, где раньше весной и осенью были непроезжие дороги. Варенцову рассказывали, что местные крестьяне и много лет спустя после кончины Баранова при упоминании его имени обязательно снимали шапки и крестились за упокой души Божьего раба Петра.

До 1917 года люди охотно оставляли после себя что-то хорошее. Любой занимающийся краеведением подтвердит, что в каждом уездном городке можно было найти нечто общественно полезное – библиотеку, училище, театр - с извещением типа «построено вдовой такого-то…» или «подарено городу от купца…».

К примеру, Аракчеев, не самый положительный персонаж нашей истории, фактически всё, что получил за всю жизнь, отдал обратно государству.

Известно, например, завещание рода Юсуповых, одного из богатейших в Империи: «В случае внезапного прекращения рода нашего все наше движимое и недвижимое имущество, состоящее в коллекциях предметов изящных искусств, редкостей и драгоценностей, собранных нашими предками и нами… завещаем в собственность государства в видах сохранения сих коллекций в пределах Империи для удовлетворения эстетических и научных потребностей Отечества».

После революции мы все стали одинаково бедными и, вот парадокс, умерла и привычка жертвовать.

Источники:

-

Сибирь в составе Российской империи.

-

Юлия Кантакузина. «Революционные дни. Воспоминания русской княгини, внучки президента США».

-

Зубов Ю. В. «Преображенский полк. С полком прадедов и дедов в Великую войну 1914-1917 гг.».

-

Н. А. Варенцов «Слышанное, виденное, передуманное, пережитое».