- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 33

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 33

Вадим Приголовкин 15.02.2018

Вадим Приголовкин 15.02.2018

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 33

Исторические мозаики

Папашка

В годы Русско-японской войны у некоторых наших высших генералов, выходцев из незнатных семейств (а таких в русской армии было достаточно много; российская общественность начала века любила разночинцев), была мода набирать себе в ближайшую обслугу – во всякие адъютанты и порученцы – молодёжь из самых что ни на есть аристократических родов. Наверное, самолюбие людей, проложивших себе карьеру лбом и трудом, тешилось лицезрением князей с громкими аристократическими фамилиями на посылках.

Начало сей традиции положил сам военный министр, потом Главнокомандующий генерал-адъютант Куропаткин. Придерживался оной и его сменщик, генерал от инфантерии Николай Петрович Линевич, по прозвищу «папаша» среди офицеров и с оттенком фамильярности «папашка» среди солдат, человек в то время известный в России (Пекин брал в 1900 году), старый солдат - вся жизнь и служба на воюющих окраинах: Кавказ, Туркестан, Дальний Восток.

Один из недавно прибывших в армию адъютантов Главнокомандующего из влиятельных петербургских князей вышел как-то из своего вагона и стал прогуливаться вдоль железнодорожной платформы, у которой собственно и стоял поезд Главнокомандующего. При этом несколько раз прошёл мимо папашиного вагона-салона.

Узрев сие, Линевич потребовал виновного перед свои начальственные очи и грозно спросил, как он посмел курить на платформе около вагона своего начальника. Заплетающимся языком испуганный новичок пролепетал, что он думал, что на свежем воздухе курить не запрещается, на что Линевич внушительно указал, что там, где стоит вагон такого высокого начальника, нет никакого «свежего воздуха».

За Линевичем водилось множество подобных историй. Их запоминали, записывали, передавали из уст в уста. Были и конфузливые. Например, история с приехавшим в Маньчжурию принцем Леопольдом Прусским. Высокого гостя встречали со всеми почестями: России во время войны с Японией было крайне важно удержать хорошие отношения с западным потенциальным то ли другом, то ли противником, оттого и почёт. Когда решили показать немцу только что прибывшие на фронт конно-пулемётные команды гвардейских полков, то пояснения принцу собрался давать сам русский Главнокомандующий. А для успеха мероприятия приказал назначить к себе самого лучшего переводчика по немецкому языку. В штабе выбрали лучшего - поручика графа Келлера (сын погибшего в первых боях генерала).

Ожидая прибытия принца, Линевич несколько раз напоминал переводчику, чтобы тот передавал его, Линевича, слова «как следует», а ничего от себя не прибавлял и не придумывал, как то делают все переводчики.

Прибыл принц; Линевич объяснял, Келлер старательно переводил, при этом Линевич как-то по-особому старательно следил за его словами и вдруг резко оборвал, схватил за рукав и приказал дать другого переводчика. Ещё и распёк офицера, упрекнув в незнании немецкого, дескать он в своём переводе употребил восемь слов, когда Линевич сказал только пять.

При этом влетело даже генерал-квартирмейстеру Оранскому, рекомендовавшему Келлера:

- Какой же это, Ваше Превосходительство, переводчик, если он не знает, как перевести по-немецки «пуд». Я ему говорю, что весь вьюк весит два пуда, а он так и переводит «пуд».

Всё это распекание подчинённых так и происходило в присутствии высокого гостя, который стоял-стоял, слушал-слушал, а потом, когда Линевич упрекнул своего начальника штаба за неумение подобрать первоклассного переводчика – дескать при таких переводчиках, как Келлер, принц мог и не понять того, что ему Линевич рассказывал, - немец взял и очень любезно сказал генералу на ломаном, но вполне понятном русском языке, чтобы генерал не беспокоился, так как он, принц, «всё понимай».

Важнейшим вопросом той войны на далёкой Маньчжурской окраине была пропускная способность нашей единственной железной дороги, на которой висело всё снабжение русской армии. Линевич решил улучшить работу железных дорог и, вызвав к себе начальника военных сообщений генерал-лейтенанта Забелина, строго его отчитал. Забелин доложил, что железнодорожные графики не выдерживают всех предъявленных перевозочных нарядов, на что Линевич внушительно посоветовал-приказал «перевозить войска по рельсам, а не по графикам». И, что удивительно, подействовало; пропускная способность дороги заметно возросла. Впрочем, удивительно только для штатских - кто служил ничуть не удивится.

И уж совсем чудная история произошла с Линевичем уже после заключения перемирия. Во время какого-то многолюдного застолья в присутствии многочисленных штабных офицеров и приглашенных кто-то из штабных чинов посетовал, что от зачастивших на фронт после окончания активных боевых действий всяких проверяющих комиссий совсем житья не стало, дескать житья не дают и всякие недочёты роют и, главное, нароют же.

Случайно услышавший это со своего конца стола Линевич откликнулся, поддержал что называется тему: «Эх, молодёжь! Ничего-то вы не умеете. У нас, на Кавказе, в моё время, если б какой понаехавший столичный фрукт попытался бы копать под нас, то уже за первым обедом ему б что-нибудь в еду сыпанули так, что и проверять некому стало!»

Возникла очень неловкая пауза, все присутствующие прятали глаза. Всё-таки его Высокопревосходительство генерал-адъютант Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, действующими против Японии (полный официальный титул Линевича на тот момент), так прилюдно и весело призывающий своих офицеров травить приезжающих из столицы чинов – это перебор, даже для матушки России! И честно говоря, и не знаю, как расценить: перебрал ли дедушка в своих рассказах в поисках дешёвой популярности перед молодежью, али взаправду было… кто знает?

Существует и другая версия этого эпизода. По ней не молодёжь наставлял Линевич, а заспорили генералы за генеральским столом, какая армия лучше: Кавказская или Туркестанская. В пылу спора Линевич и привёл в качестве аргумента, как ему казалось неотразимого: «Эх, вы, Кавказцы, чего хвалитесь; никогда вам не сравниться с нами, Туркестанцами: небось к вам приехал генерал Баранок, что вы сделали, - растерялись и дали ему возможность ревизовать ваши полки, а вот к нам как попробовал сунуться со своими секретными предписаниями, так ни одной ревизии не произвёл: за первым же обедом был отравлен и уже мёртвым уехал назад. Вот это было по- «Туркестански». Мы не растерялись и не испугались, а отправили его к праотцам; вот после этого и пробуйте шутить с Туркестанцами, а вы, Кавказцы, не сумели расправиться с Баранком как следовало». В этой версии генералы не смолчали и осадили старика, тот не нашёлся, что ответить.

Конечно, он не был зол. Даже наоборот. В 90-е годы в бытность Линевича командиром корпуса в городе Никольске существовала солдатская слобода. Словно перенесённые из каких-нибудь миниховских времён, слободки эти возникли на Дальнем Востоке в период освоения русскими края, когда в целях скорейшего заселения пустынной территории солдатам разрешили брать и селить рядом с казармами своих жён; начальство надеялось, что после службы эти семьи осядут на вновь присоединённых землях. Действительность, как часто это бывает в России, опровергла прекрасно-теоретические ожидания: население в них было временное, переменное, заботившееся лишь о том, чтобы повыгоднее продать при уходе в запас своё временное жильё, и слободки эти, в результате, стали источником постоянных неприятностей для местного начальства: с незаконной торговлей спиртным, с притонами для картежной игры, скупкой краденного и с буйным населением, любившим скандалы и происшествия; дежурному фельдфебелю, а то и дежурному офицеру никольского гарнизона, постоянно приходилось бегать в слободку для их прекращения.

Естественно, что в итоге начальство велело ликвидировать эти слободки, и везде это было осуществлено. Кроме Никольска! Линевич периодически откладывал исполнение приказа, отговариваясь тем, что владельцы хибарок купили свои развалюхи у предшественников, и одномоментное упразднение их разорит. Командиры размещённых в Никольске частей были готовы возместить все убытки из хозяйственных сумм, но Линевич и тут не согласился. Ларчик открывался просто: папаше нравилось самолично разбирать многочисленные и разнообразные жалобы их обитателей, а обитателям нравилось их ему приносить; любой обыватель, любая солдатка со своими проблемами шли непосредственно к старшему начальнику никольского гарнизона генералу Линевичу, и тот по всем ним выносил свои решения, добродушные, чудаческие, часто оригинальные, но всегда принимаемые всеми сторонами как безапелляционный и решающий приговор.

Отзывы о его деятельности в Русско-японскую противоречивы. Но некоторые сослуживцы считали его героем, со своей 1-й армией спасшим русские войска от окружения и катастрофы под Мукденом. А сломал он свою карьеру сразу после войны, оказавшись в числе нескольких сот высших чиновников империи, снятых со своих постов в годы Первой революции 1905 года «за бездействие власти». Попросту в какой-то момент старик растерялся, не зная, как быть в условиях невесть откуда взявшегося парламентаризма.

По крайней мере, когда его хоронили, вспоминал очевидец: «Линевича хоронила «вся Гвардия», которой он никогда не командовал, Линевича хоронил «весь простой Петербург». Церковь Спаса Преображения была переполнена делегациями от всей Гвардии и от множества Российских полков; церковь была переполнена ранеными, калеками на костылях; все они пришли поклониться праху «Папаши». Картина была трогательная и величественная.

Похороны Шпака

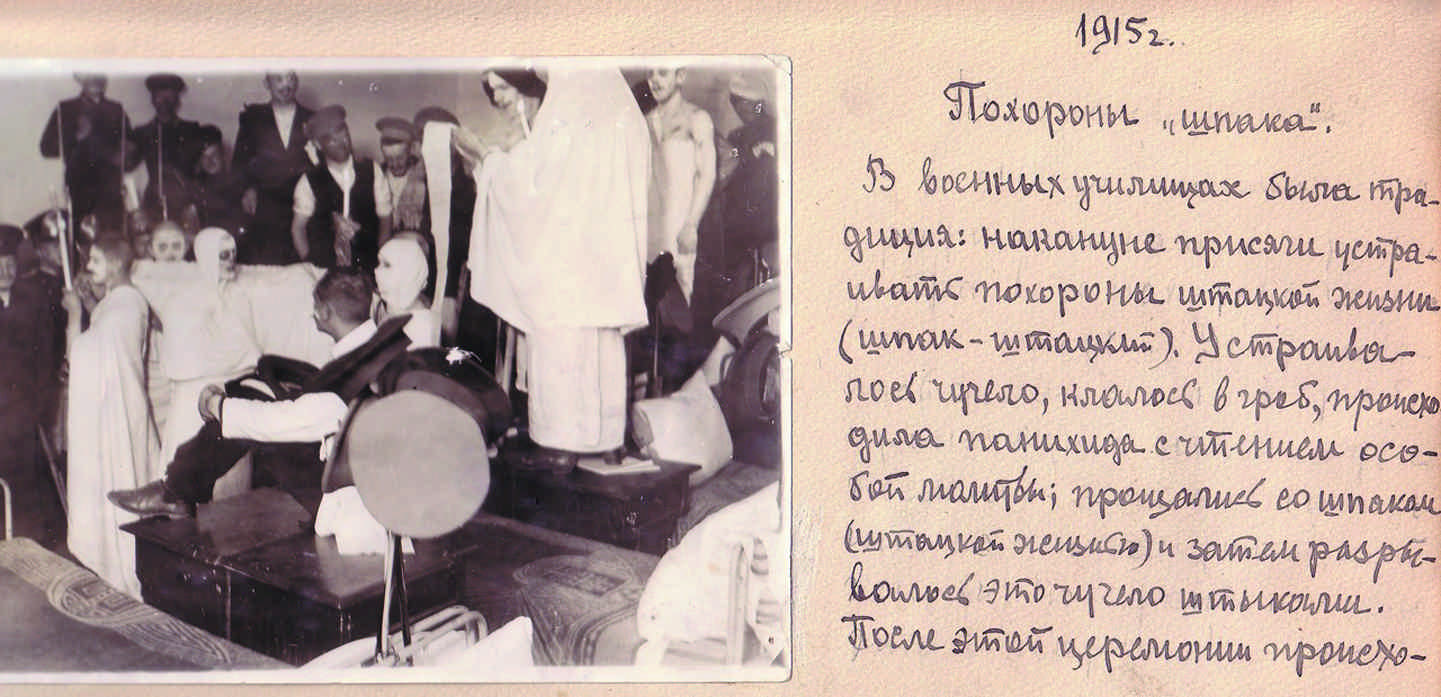

Среди многочисленных и свято соблюдаемых в военно-учебных заведениях империи обычаев выделяется, конечно, традиция устраивать торжественные… похороны. В кадетских корпусах хоронили арифметику, в морском корпусе была очень интересная традиция похорон Nautical Almanac (морской астрономический ежегодник); понятно, для будущих судоводителей арифметика - пустяк и большого отчуждения не вызывала. Не отставали, конечно, и юнкера. В Алексеевском училище, что в Москве, куда традиционно поступало много желающих «со стороны» (то есть штатских, не из кадетских корпусов, не из военных семей, не вольноопределяющихся), существовала своя традиция - «похороны Шпака».

Начиналась с того, что в один из дней, накануне присяги, на вечерней проверке, во время которой как бы случайно не присутствовал ни один офицер, ротный фельдфебель читал особый приказ «по курилке» (естественно, приказ этот сочинялся самими юнкерами и никакого отношения к официальным приказам не имел). В оном объявлялось об обязательном участии всех молодых «козерогов» в предстоящей этой ночью церемонии «похорон Шпака».

Церемония эта символизировала собой отрешения от всего прошлого «статского» и указывала на то, что со следующего дня, после присяги, все станут настоящими военными, которым нет уже возврата в прежнее положение «шпака», то есть штатского человека. Понятно, что об этой традиции все знали заранее, с нетерпением её ждали и тщательно к ней готовились, придумывая и готовя для себя соответствующий костюм.

В ночь накануне присяги весь лагерь только делал вид, что спит. На самом деле, лежа под одеялом в своей койке, каждый с нетерпением ждал сигнала для начала парада.

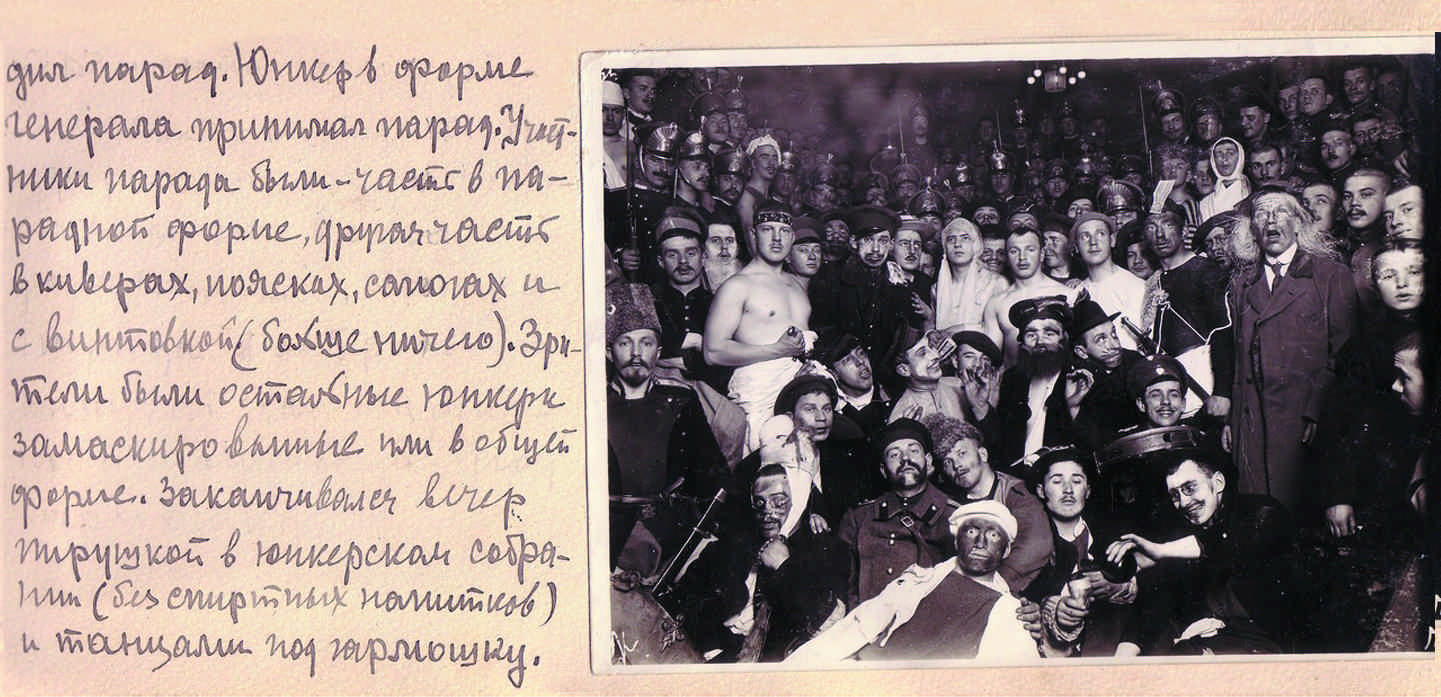

Наконец, сигнал дан; юнкера быстро вскакивали, поспешно надевали свои придуманные костюмы и быстро строились перед бараками своих рот. Конечно, выбор у юнкера невелик, не светский бал-маскарад, приходилось пользоваться тем, что под рукой остриженного почти наголо новобранца, но всё же фантазия у ребят работала. Кто-то пользовался своим штатским платьем, кто-то брал у ротного каптенармуса кивера и мундиры: короче, в строю стояли, в основном, в одних кальсонах, но в мундирах и киверах, некоторые – в шляпах или в статских фуражках, кепках и мундирах, в бескозырках задом наперед, в студенческих тужурках или пиджаках, одним словом, в самых невообразимых для военного человека диких комбинациях статского с военным, но все, без исключения – без штанов! И все с винтовками, винтовки в царское время не запирали от личного состава в оружейных комнатах за решётками и печатями. Винтовки несли на правом плече и прикладом вверх.

Из подвижных на колёсах стоек для колки чучел была сооружена погребальная колесница, которую везли десять совершенно голых юнкеров. На колеснице – чучело шпака, которое и собирались хоронить.

Впереди процессии двигался импровизированный оркестр из самых необычных инструментов в виде медных тазов, чайников и сковород, за ним волокли колесницу, окружённую голыми юнкерами с факелами в руках, дико скакавшими и кривлявшимися под звуки оркестра. Шествие двигалось через весь лагерь, а потом отправлялось на небольшой плац, к саперному городку, где и проходила сама церемония похорон, по всем правилам: с надгробными речами о необходимости забвения всего статского, и все это – под дикий визг, вой и плач присутствующих.

Затем проводился церемониальный марш, которым командовал ротный фельдфебель, а принимал парад фельдфебель роты Его Высочества, первой роты по счёту, в мундире и кивере, но без штанов, увешенный массой различных орденов и лент.

При всём при этом военная дисциплина соблюдалась: сразу после марша роты разводились по баракам, и буквально две минуты казалось, что ничто решительно не происходило, и лагерь давно спит крепким сном. Тут как из-под земли появлялся дежурный офицер, как будто в воду канувший во время церемонии, появлялись и другие офицеры. Найдя всё в порядке, они спокойно удалялись.

Только позже, много позже, юнкера узнавали, что на самом деле «похороны» издали наблюдали не только эти офицеры, но и их семьи, и, более того, на церемонию традиционно собиралась масса дачников и дачниц со всех окрестностей и любовались на представление из ближайшего к лагерю леса. В темноте ночного леса они не были заметны, юнкера же, освещённые со всех сторон горящими факелами, представляли собой довольно весёлое зрелище.

А днём была присяга, первое увольнение (отпуск, как тогда говорили), а со следующего дня юнкеров, уже полноправных военнослужащих, брали в жёсткий оборот курсовые офицеры – время было военное, и за четыре месяца этим мальчишкам надо было пройти двухгодичный курс мирного времени (из которого были исключены все невоенные предметы). Через четыре месяца новоиспечённых прапорщиков Российской императорской армии ждал фронт.

Необъятна наша Русь

Всё-таки велика страна наша, и примеров любого рода, даже взаимоисключающих, найти в ней можно запросто. Даже самых неожиданных, там, где и не ждёшь.

Русские офицеры были, конечно, не дураки выпить, хотя пить умели. Мы, например, писали о таком достаточно распространённом во многих полках обычае, по которому молодого, только прибывшего на службу офицера в первый день (переходящий в ночь) упаивали сослуживцы, проверяя, как новичок держится, и можно ли принять его в коллектив, а с утра, не дав выспаться, или даже не дав вообще лечь спать, загружали службой, вразумляя тем самым урок на всю жизнь: пьёшь - сам, сколько – тоже определяешь сам, никто из старших, даже командир полка, над тобой стоять, следить за тобой не будет, и воспитывать тоже, но на службу это никак не влияет, и служебные твои обязанности никто с тебя не снимает. Хороший такой обычай воспитания самостоятельности и личной ответственности в молодом офицере. Хотя и довольно жестокий: много молодых людей, не пройдя проверку, отсеивались из полков в первые пару лет, так и не став на крыло.

А вот свидетельство совершенно иного рода. Такое тоже было.

В Миргородском пехотном полку командиром был Николай Фердинандович фон Стааль. Как характеризовал его один из сослуживцев: «Стааль представлял собой лучший образец строевого начальника из офицеров Генерального штаба. Умный, образованный, внимательный и отзывчивый, в меру требовательный, всегда ровный, Николай Фердинандович умел быть и начальником, и другом…. Он пользовался своей доступностью, чтобы нравственно влиять на офицерскую среду и незаметно, неслышно её воспитывать».

И довоспитывался! «За год службы в Миргородском полку я не помню ни одной полковой попойки, несмотря на наличие подходящих предлогов, и не помню офицеров, предававшихся алкоголю в маленьких компаниях или – ещё того хуже – в одиночку. Даже в лагерях, где случаев больше, и офицеры постоянно толкутся в собрании, они пили за стойкою не обычную водку, а… молоко! Привычка эта оказалась заразительной, и я присоединился к молочной диете. Уничтожали мы этот напиток для младенцев вёдрами.

Такое хладнокровное отношение к спиртному, и даже полный отказ от него, незаметно сумел внушить офицерам командир полка…»

Добавим, что Стаалю удалось преодолеть у себя в полку ещё одну нехорошую традицию, распространённую в армии. Хоровая песня всегда занимала большое место в русском солдатском быту. На марше, в походе, идя на учение, и особенно возвращаясь с него, солдаты пели под ногу. В каждом полку были свои песни, сочиняемые самими солдатами. Многие слагались по мотивам реальных событий жизни полка и служили в этом смысле своеобразной летописью его истории; были среди них много веселых и залихватских, но были и такие, что совершенно непечатные. К этому явлению все привыкли, офицеры только улыбались, слыша какое-нибудь новое летучее словечко в развитии известного хлёсткого текста.

Стааль преодолел и этот обычай: нашёл среди офицеров любителя хорового пения, выписал ноты благопристойных песен, коими и обучили всех песенников в ротах. Неприличный репертуар был изгнан.

Стааль по праву пользовался в Киевском округе репутацией выдающегося командира, и, конечно, не только за борьбу с пьянством. Ему прочили блистательное будущее, скорый рост по служебной лестнице. К сожалению, очень скоро он тяжело и неизлечимо заболел. Вышел в отставку и вскоре скончался.

В 1905 году Стааль отличился, решительно и скоро подавив в Киеве восстание инженерных частей под руководством поручика Жадановского. До Мировой войны Стааль не дожил всего два года. Словно сама судьба в преддверии гибели Империи забирала лучших!

Русские судьбы: последний министр империи финансист Барк. Происхождение

Буквально на днях в Госдуме предложили уменьшить крепость водки. Сразу подумалось про Петра Львовича Барка.

Писать про П. Л. Барка легко и трудно одновременно. Биография этого человека не изобиловала интересными для романиста драматическими поворотами или романтическими сюжетами. Жизнь финансиста и чиновника катилась скучными рельсами размеренной карьеры, а женщину он, кажется, любил одну, взаимно и на всю жизнь, - свою жену. И что про такого писать – скукота!

А что арестован был во время переворота, да и вообще – революцию пережил, так не он один, вся страна через это прошла, кого таким в России удивишь! Подумаешь, несколько суток в тюрьме – так не расстреляли же!

А между тем были у финансиста Барка свои битвы, свои сражения и победы. На своём, на финансовом фронте. Были и победы, ничуть не менее яркие и не менее важные (зачастую и более важные, не будем лицемерить), чем победы солдат на фронте, ибо от побед Барка на финансовом фронте зависели эти солдатские победы на фронте военном самым прямым образом - не будь первых, не было б и вторых.

Причём, фронтов у Барка было целых два: внутренний, в Империи, и внешний, на котором он сражался одновременно не только с Германией и Австро-Венгрией, но и с нашими, казалось бы, союзниками по Антанте Англией и Францией. Но об этом в своё время. Пока же присказка: в смысле, кто он, наш герой, и откуда.

Пётр Львович (Людвигович) Барк родился в апреле 1869 года. Формально, по месту рождения, числился он дворянином Екатеринославской губернии, где в это время служил его отец. Хотя дед его был из поселенцев Лифляндской губернии, немец, лютеранин. Отец Петра в Екатеринославской губернии управлял казённым лесничеством, где и встретил супругу, 16-летнюю Юлию Петровну, в девичестве Тимченко-Ерещенко, дочь местного помещика. Барк-старший был лютеранином, но дети его – Пётр и Елена, в соответствии с законами Российской империи, согласно вероисповеданию матери, были уже православными. В 1878 году Барк-старший был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени, в связи с чем Правительствующий Сенат утвердил его с женой и детьми в потомственном дворянстве, с занесением в родословные книги Екатеринославской губернии. То есть происхождением будущий последний министр Империи (которому в 1878 году шел уже 9-й год от роду) был не из потомственных дворян, а из разночинцев, что, впрочем, было обычным делом для Российской империи.

Вскоре Людвиг Барк получил повышение, и семья перебралась в Петербург; ему прочили хорошие служебные перспективы, но в 1882 году глава семьи внезапно скончался. Для Петра Барка, кроме личной драмы, это означало конец беззаботного детства: для пополнения семейного бюджета гимназист Барк начал заниматься репетиторством, благо законы Российской империи и качество преподавания в гимназиях империи это позволяли. Злые языки позже утверждали, что уже тогда, благодаря этим репетиторствам, молодой Барк получил нужные связи. Вообще же, в гимназии Пётр Барк считался чем-то вроде вундеркинда, с раннего детства владел несколькими языками, а гимназию в 1887 году закончил на «отлично», за исключением математики и естествознания, по которым было просто «хорошо». Так что, если «репетиторство» и позволило ещё гимназистом обратить на себя внимание, то получается – вполне заслуженно, значит, хорошо преподавал.

Потом он закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, и снова успешно – со степенью кандидата прав, то есть получив первую учёную степень.

Службу Барк начал с должности младшего помощника столоначальника в чине коллежского секретаря в Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов. Особенная канцелярия считалась одним из четырёх элитарных учреждений империи конца XIX – начала ХХ веков, в которых, как считалось, следовало начинать службу блестящим молодым людям (другими тремя были Министерство иностранных дел, Канцелярия Совета министров и Государственная канцелярия), что ещё раз говорит о незаурядных способностях нашего героя.

Дальше была многолетняя служба на различных должностях, перемежавшаяся поначалу неоднократными командировками за рубеж «для изучения банковского дела», в их числе была, например, полугодовая стажировка в Берлине в банкирском доме «Мендельсон и К˚» и в Германском Имперском банке – так в России тогда натаскивали подающих надежды специалистов.

Перечислять ступени служебной лестницы Барка мы не будем, для читателя это будет, наверное, скучно. Отметим только, что карьера шла весьма успешно, особенно в первые годы нового века, когда мундир Барка заметно потяжелел от орденов, однако, в 1906 году Пётр Львович перешёл с государственной службы на частную, когда был избран директором-распорядителем и членом правления Волжско-Камского банка. Что интересно, менее чем через два года за переизбрание Барка на эту должность проголосовало 116 членов правления банка из 121, - случай незаурядный, что доказывает, что финансистом Барк был выдающимся. Причём, авторитет его распространялся не только на Волжско-Камский банк, а на всю Россию, ибо именно его избрали председателем третейской комиссии, призванной разбирать «недоразумения» между крупными коммерческими банками, а сама эта комиссия была органом, придуманным самими банками.

Ах, да! В январе 1900 года Барк женился на Софье Леопольдовне баронессе фон Берг (1867 г.р.), у Барков будет двое детей, сын и дочь; дочь, кстати, в своё время выйдет замуж за внука Семёнова-Тян-Шанского, лейтенанта гвардейского флотского экипажа.

Такая вот благополучная и скучная биография. Но скоро всё изменится: Барк вернётся на госслужбу, на которой ему предстоит совершить самую величественную реформу всей финансовой системы империи! И ещё проведёт сухой закон. И ещё будет воевать с Германией и Австро-Венгрией, и одновременно с Британией и Францией. У финансистов свои войны!

(продолжение следует)