- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 9

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 9

Вадим Приголовкин 22.01.2016

Вадим Приголовкин 22.01.2016

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА - 9

Исторические мозаики

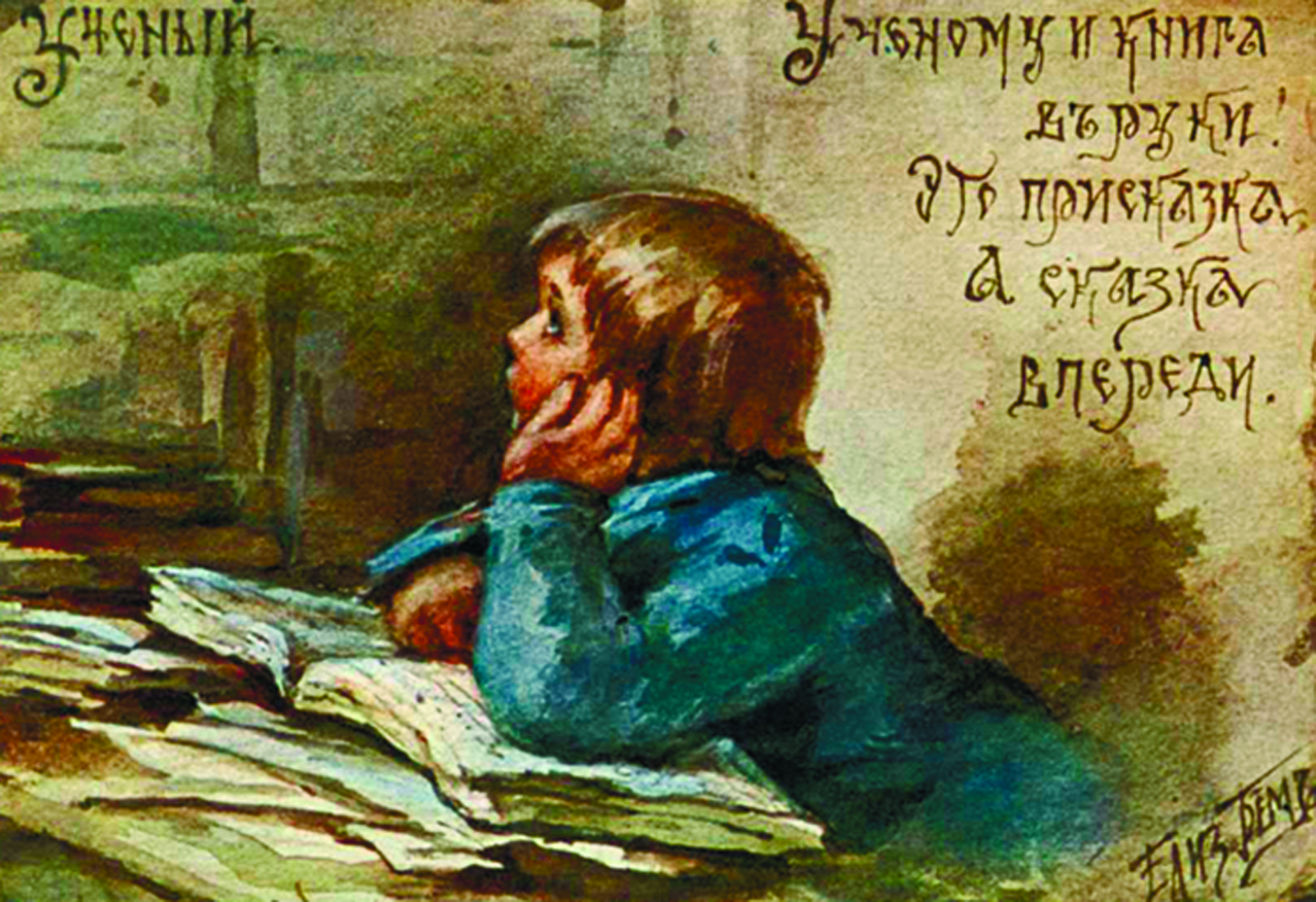

Темы для сочинений, которые писали гимназисты начала XX века

В младших классах:

-

О том, что видела птичка в дальних землях.

-

История постройки дома и разведения при нем сада…

-

Великаны и пигмеи лесного царства.

Для среднего возраста (дети 12-13 лет)

-

Замирание нашего сада осенью.

-

Река в лунную ночь.

-

Лес в лучшую свою пору.

-

Встреча войска, возвратившегося из похода.

-

Дедушкин садик.

И для старшего:

-

Слово как источник счастья.

-

Почему жизнь сравнивают с путешествием?

-

Родина и чужая сторона.

-

О скоротечности жизни.

-

Какие предметы составляют богатство России и почему?

-

О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве.

-

О проявлении нравственного начала в истории.

-

На чём основывается духовная связь между предками и потомством?

О дружбе, доверии, житейской мудрости и прощении

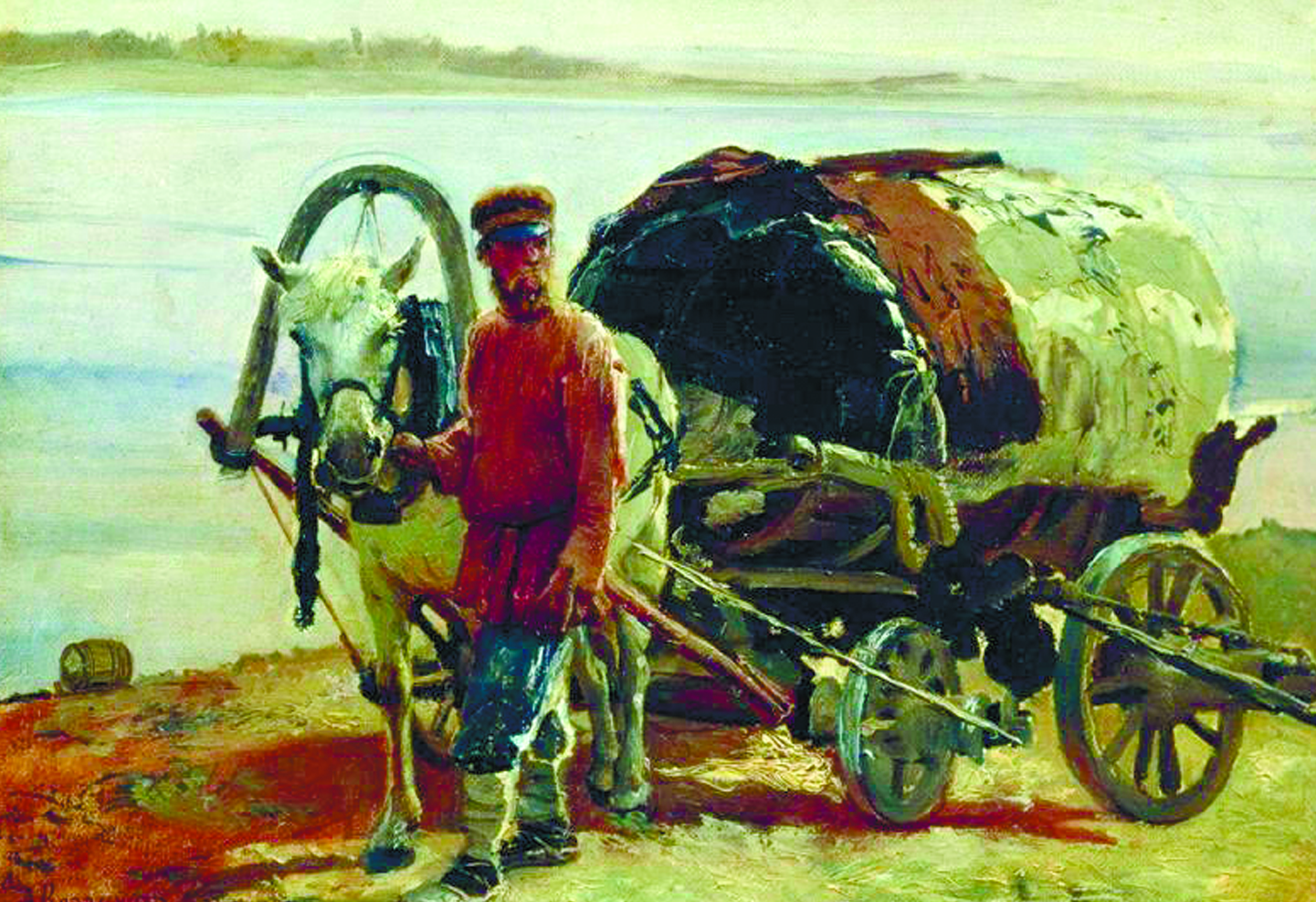

Отец Георгия Светлани (о нем мы писали в предыдущей части наших заметок), отставной солдат, после армии занялся торговлей. Жили они на Украине. Торговля – громко сказано. Не было у него даже своей лошади. Потому сошелся он с соседом. Многодетный мужик Степан был беден, но кобылка у него была. Соседи сдружились. Отец считал Степана крайне честным и богомольным человеком, поэтому доверял ему, как никому другому.

Совместный бизнес заключался в еженедельных выездах в город за товаром: Степана был транспорт, а отца Гриньки деньги. До города было далеко, поэтому выезжали в ночь. В пути Степан не пропускал случая, чтобы не помолится, будь то церковь, часовенка, кладбище. А отец, выпив хорошо на дорожку, заворачивался в тулуп и спал всю дорогу, под Степановы разговоры с лошадью.

Как-то, собравшись в дорогу, отец сразу заметил перемену в Степановом настроении. Сосед хмурился, запрягал лошадку молча, выпить чарочку на дорогу отказался. Спрашивать, что случилось, отец не стал, но наблюдать стал внимательнее.

Обычно, провожая мужчин, мать Грини сама открывала им ворота, благословляя в долгий путь. Отец в эти минуты давал ей последние наставления, а Степан усердно крестился. Но не в этот раз – выезжая за ворота, Степан даже не перекрестился. «Дело не чисто», - подумал старый солдат, и прикинулся спящим. Проехали мимо часовни, мимо кладбища – Степан их словно не замечал. А потом возок вдруг свернул с дороги в лес. Отъехав подальше, Степан остановился и стал ковыряться в своем мешке. Дальше прикидываться спящим отцу показалось излишним. Делая вид, что проснулся, он соскочил с телеги, якобы по нужде, а потом, якобы вновь собираясь, завалится спать, стал обшаривать карманы, ругаться, и кричать:

Ух ти, трясця тоби в печинку (укр. «…трясуна тебе в печень»), - чиркая спичками, искал в телеге что-то. – Не мог я их обронить… Да я не ту тужурку одел! Ну, уж задам я жинке жару! – и обращаясь к Степану. – Земляк! Да ты чуешь, та я ж гроши дома забыл. Далеко ли отъехали! А ну вертай швидче назад (укр. «…возвращайся скорее»), а то еще чего доброго на базар опоздаем.

Степан, но проронив ни слова, повернул назад.

Мать была поражена их внезапным ночным возвращением. Не объясняя, отец велел поставить самовар, а Степана повел садиться к столу. Тот немного поартачился, но зашел в хату. Мужики выпили, поели. Когда Степан немного пришел в себя, отец сказал:

- Ну, сосед, вижу, у тебя на душе кошки скребут. Не горе ли какое с тобой приключилось. Ты уж покайся перед святыми иконами – полегчает…

И отец начал молится. Степан же направился к дверям, бормоча:

- Запрягать, аль что?

Тут отец перестал прикидываться дурачком и пошел в атаку:

- А знаешь, Степан! Я ведь тебя сразу раскусил. Я ведь старый вояка и сразу заприметил в тебе что-то недоброе. Видел, как ты выехал со двора, забыв Бога, видел, как ты проехал мимо часовни, церкви и кладбища, видел, как в лес свернул… Ты и вправду поверил, что я гроши дома забыл? Нет! Погляди - вот они у меня где захованы (укр. «спрятаны»). Да и оружие у меня имеется! Я ведь таких как ты, видывал много. Но я хотел снять грех с твоей души, потому и вернулся, так что говори пока не поздно, что ты хотел со мной сделать! Не мне говори, а перед иконами исповедуйся! А не то прибью, как собаку бешеную!

Степан стоял, как окаменелый. Отец схвати палку и стал колотить его изо всех сил, обещая: «Если не перекрестишься, дух из тебя выпущу!».

Степан бросился на колени, стал просить прощения.

- Нет! – отвечал отставной солдат. – Ты Богу молись! Только он один может тебя простить.

Степан повинился, вопя:

- Жинка хвора, дети малы, грошей нэма… Убить тебя хотел! Спасибо, что от греха спас! Диавол, знать, попутал. Прости меня грешного…

Он клялся, что по триста поклонов в день делать будет, и отец остановил его в горестном раскаянии, сказав:

- Хватит! Лбом пол не прошибешь. Давай-ка по чарочке да – в путь-дорожку! И так опаздываем.

Из под сиденья Степана отец изъял топор и остро отточенный нож. И как ни в чем не бывало, завернулся в тулуп, ласково сказав соседу:

- Ну что ж… Коли так, трогай.

И они отправились в путь. Только теперь отец сладко похрапывал, а Степан молился.

О любви и ненависти

В 1905 году, в разгар первой русской революции, директор Департамента полиции Лопухин получил письмо. Отправитель – Мария Федоровна Селюк, член ЦК и один из основателей партии эсеров; за которой спецслужбы Империи безрезультатно охотились несколько лет. В письме Мария Федоровна жаловалась главному полицейскому на назойливых филёров (агентов полиции), надоедавших ей даже в бане. Революционерка жаловалась, что филёр моется на соседней полке и наблюдает, и умоляла немедленно её арестовать: на конверте был петербургский адрес. Лопухин возмутился на глупую шутку, но наряд по указанному адресу отправил. Можно представить изумление жандармов - на месте они застали Селюк собственной персоной. У террористки не выдержали нервы, и она заболела манией преследования.

Революционеры в долгу не оставались. В том же году начальник Киевского охранного отделения подполковник Спиридович вопреки правилам безопасности возвращался домой пешком, без сопровождения. Жена его, Валерия Константиновна, по обыкновению ожидала мужа стоя у окна с дочерью и малолетним сыном на руках. На её глазах боевик выпустил в спину мужа две пули. Женщина безвозвратно сошла с ума. Ранение Спиридовича было тяжелым, но он выжил. Тяжелее всех пришлось детям. Как пишет Спиридович: «А дети, сперва имели около себя больную «маму», не понимая её странных поступков, а затем и совсем утратили её. Потеряли самое лучшее, самое дорогое, что есть на свете, чего никто и никогда не может заменить – потеряли мать»

Наши люди любят и ненавидят одинаково – на износ.

Валерию Константиновну, полностью недееспособную, в итоге пришлось поместить в заведении для душевнобольных. Спиридович через несколько лет женился вторично, и счастливо. Но первую жену по-прежнему любил. Во всяком случае, в этом нисколько не сомневались его близкие друзья. Так, Зубатов, известный коллега по жандармскому цеху, писал ему: «…Вам… и Вашей супруге искренние пожелания прочного счастья и семейной с детьми радости в Вашей новой брачной жизни. Никак не могу обойти добром и Валерии Константиновны – ох как она Вас любила!».

Марию Федоровну Селюк гуманный суд самой недемократичной страны в мире не счел возможным содержать под стражей. Вскоре её освободили, и она уехала за границу. Спустя пару лет она отметилась в революционном движении: на очередном съезде партии эсеров в Париже обвинила зараз шесть товарищей по партии в работе на охранку. Мания преследования прогрессировала, постепенно она отошла от революционного движения и пропала из поля зрения спецслужб, - и историков.

Такая вот одинаково трагичная, и все же столь разная судьба двух русских женщин в интерьере эпохи.

Преступление и наказание

Летом 1910 года в Московской губернии на станции Спасская на даче зверски были убиты дачники, женщина и её молодая дочь. После долгих и поначалу безуспешных поисков был арестован бродяга, по фамилии Журавлёв, признавшийся в этом преступлении и в других. Сирота, он рано стал карманником, за кражи был сослан, бежал, продолжил воровать, убивая при сопротивлении. Сознался в 20-ти убийствах. Власти за полное и искреннее признание обещали даровать ему жизнь и сослать на вечное поселение в Сибирь, но Журавлев наотрез отказался, заявив, что его уже не исправишь, что он убежит и опять примется за прежнее. На допросе его попросили назвать, кого в округе он знал хорошо и кого никогда не трогал. Среди других, он назвал семью Камаровских, прибавив, что среди Сергиево-Посадских бродяг и воров была общая порука не трогать никого из них. «На даче одни барышни с няней. Дача смотрит в лес, вокруг никого. А барышни гуляли по лесам, имея при себе золотые часы и браслеты». На вопрос, почему же их не трогали, ответил, что они не гордые, часто помогали, чем могли, и что народ их любит. Пользуясь случаем, попросил передать Камаровским просьбу, прислать ему чаю, которым они как-то его угощали, да Евангелие: «Хочу почитать его перед смертью». Казнь он встретил твёрдо и просил передать спасибо за присланный чай и просьбу помолиться за него.

Кстати, подобный сюжет, не редкость для тех времен. Самые закоренелые преступники всё же понимали свою греховность – народ всё же был верующий в своей массе, воспитанный.

Такими уж нас мама родила

Самое время задать вопрос - почему мы такие? Что создало этот народ, непостижимым образом сочетающий в себе несовместимое: любовь и ненависть, ангельское терпение и черную злобу, милосердие и жестокость. Народ, способный как возвысится до высшего христианского смирения, до ангельской доброты к ближнему, так и рухнуть в диавольскую бездну. Народ миссионер и народ отщепенец одновременно.

Летом 1917 года, готовя десант в Константинополь, Ставка провела десант в турецкий город Орду. Десант проводился… в учебных целях! Отрабатывали на практике в боевых условиях высадку на Босфор. Факт сам по себе лучше всего свидетельствующий, что к 4-му году войны турок уже и за противника не считали, коли для боевой учебы, использовали реального врага. Успешно захватив город, войска стали возвращаться на корабли. За нашими войсками устремился поток местных греков. Православные единоверцы не сомневались, что после ухода русских, турки выместят на них весь свой гнев. Огромная флотилия разномастных лодочек устремилась к русским кораблям. И солдаты Свободной либеральной России, уже разложившиеся после февральского переворота, бросились грабить несчастных. Детей выбрасывали за борт, женщин насиловали. Тяжело об этом писать. Но это было. Те самые люди, которые совсем недавно отдавали жизни за други своя - болгар, сербов, армян.… А через несколько месяцев они же зальют кровью, грабежами и насилиями собственную страну.

А кто еще может от Волги, «оттолкнувшись ногой от Урала» обратить в победу безнадежно проигранную войну, или рухнуть стоя на пороге величайшего триумфа своей страны.

Можно конечно поискать ответ в особенностях нашего исторического развития, и мы это когда-нибудь обязательно сделаем. Тут спору нет – иной народ наверняка и не выжил бы на бурных перекрестках нашей Евразии, растворился бы в своем медвежьем углу, уступив место конкурентам, более сильным, развитым, более злым и предприимчивым.

Но проще всего будет сказать – такими уж нас мама родила.

Ведь и верно: если правильно, что нас формирует наша история, то правильно и наоборот – наш характер диктует и нашу историю.

Обратимся к первоисточникам. К самым что ни на есть первым, первоисточнее просто нет. Оставим ненадолго наш излюбленный ХIХ век. Присмотримся к трудам арабских и византийских авторов IX - начала Х веков, они наш единственный и самый древний источник. До русского летописания еще лет 150-200 (по крайней мере, дошедшего до нас), а соседи писали о Руси со свойственным тому времени лаконизмом, следовательно, отражали в своих заметках те черты нашего народа, которые были для него наиболее характерными и произведшими наибольшее впечатление на соседей.

А предстает в этих свидетельствах народ весьма воинственный, производящий своими боевыми качествами на противника впечатление неизгладимое, в бою на редкость сплоченный, в случае победы безжалостный.

Почти невозможно поверить, но слова «русские своих не бросают» впервые прозвучали более тысячи лет назад. Византийский император Константин Багрянородный (905-959 гг.) отмечал как особенность русов, что если море, как часто это бывает, выбрасывает хоть одно судно из каравана на берег, то все остальные обязательно причаливают, что бы вместе противостоять печенегам. О том же сообщает арабский географ Ибн-Руста (начало Х века): «Если какая-нибудь часть их взывает о помощи, они выступают все вместе, не расходятся и образуют сплоченную силу против своего врага, пока не одержат над ним победу».

Мискавейх (ум. В 1030 г.) «Эти русы – племя великое; они не знают отступления, ни один из них не повернет спины, но или убьет противника, или сам будет им убит».

Ал-Масуди (ум. 956 г.) сообщает, что Чёрное море «есть Русское море, никто кроме них (руссов), не плавает по нему, и они живут на одном из его берегов. Они образуют великий народ, не покоряющийся ни царю, ни закону…».

Правитель Дербента Шихрияр в середине VII века жаловался предводителю арабского войска Абдуррахману: «Я нахожусь между двумя врагами, одни – хазары, а другой – русы, которые суть враги целому миру, в особенности же арабам, а воевать с ними, кроме здешних людей никто не умеет. Вместо того, что бы мы платили дань, будем воевать с руссами, и будем их удерживать, что бы они не вышли из собственной страны. Считайте это нам данью и податью, что бы мы ежегодно это давали». Халиф Омар I это предложение принял, - надо полагать, угроза со стороны руссов была существенной. Кстати, если вспомнить, что совсем недавно СССР вполне серьезно готовился в одиночку воевать чуть ли не совсем миром – в качестве потенциальных противников нами рассматривался не только блок НАТО, но и всякие тихоокеанские и азиатские АСЕАНы скопом, то слова Шахрияра «Русы – суть враги целому миру», приобретают чуть ли не характер пророчества.

О нападении руссов на Амастриду, богатый город в Малой Азии сообщает Житие святого Георгия, архиепископа Амастридского, написанного до 842 года. «Было нашествие варваров – Руси, народа, как все знают в высшей степени дикого и грубого, не носящего в себе никаких следов человеколюбия…. И не было никого… готового [им] противостоять».

Упомянутый Ибн-Руста оставил, пожалуй, наиболее полное описание наших предков, из тех времен. «И если какое-либо их племя (род) поднимется (против кого-либо), то вступаются они все. И нет тогда между ними розни, но выступают они единодушно против врага, пока не победят его….

Они храбры и мужественны, и если нападают на другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его полностью. Побежденных истребляют, или обращают в рабство. Они высокого роста, статные и смелые при нападениях». И горе побежденным: «Высадившись в стране какого-нибудь народа, они не уходят, пока не истребят своих противников, не изнасилуют их жён и не обратят оставшихся в рабство».

Но при этом - парадокс: наводя страх и ужас на войне, эти самые люди: «Гостям они оказывают почёт, и с чужеземцами, которые ищут их покровительства, обращаются хорошо, так же как и с теми, кто часто у них бывает, не позволяя никому из своих обижать или притеснять таких людей. Если же кто из них обидит или притеснит чужеземца, то помогают и защищают последнего».

А уж в отношении между собой эти самые люди, которые во время войны голову и душу отдадут за други своя, во время мира: «Все они постоянно носят мечи, так как мало доверяют друг другу, и коварство между ними дело обыкновенное. Если кому из них удается приобрести хоть немного имущества, то родной брат или товарищ его тотчас начнет ему завидовать и пытается его убить или ограбить». Даже доходит до того, простите за пикантные подробности: «никто из них не идет удовлетворить свою нужду один, но всегда с ним идут трое его товарищей, и они охраняют друг друга».

Оставшийся неизвестным автор написанного примерно между 830-ми и 860-ми годами труда «Пределы мира от востока к западу» конкретно о том же: «Это огромная страна, и обители ее плохого нрава, непристойные, нахальные, склонные к ссорам и воинственны. Они воюют со всеми неверными, окружающими их, и выходят победителями».

Ну, точно наши! Кто усомнится! Как про нас сегодняшних написано, да? «В драке не выручат, в войне победят». Словно не минуло с тысячу лет, а характер народа остался неизменным.

В войну 08.08.2008 один аргентинец в интернете в режиме прямого времени комментировал ход военных действий. Делал это весьма грамотно и довольно точно предсказывал ход дальнейших событий, но при этом не забывал предупреждать соотечественников «но это русские, от них никогда не знаешь чего ожидать, они непредсказуемые…».

Да мы и сами не знаем, что от нас ждать, потому неудивительно, что у европейцев с нами такие трудности.

Хотя трудности – понятие относительное. Зачастую в современной Европе звучат совсем уж интересные отзывы. Немецкий танкист, кавалер Рыцарского креста, отвоевавший и против нас, и против американцев, отсидевший в американском плену недавно в интервью: «… мои симпатии к американцам, если у меня к ним вообще были какие-то симпатии, полностью исчезли. Хотя и русские к нам не очень хорошо относились, хотя русские после войны плохо обошлись с немецкими женщинами, русских я вообще не ненавижу. Но я ненавижу американцев. Русские просто сказали: теперь будет так. На эту тему анекдот: русский и немец ловят рыбу. Русский поймал рыбу, убил и съел. Американец поймал рыбу, отпустил её обратно в реку, потом опять поймал, потом опять отпустил. И так мучил, пока рыба не сдохла. Вот так примерно у нас было. Короче, американцев я люто ненавижу».

Ему вторит другой ветеран: «Что сказать о русских? Сильными сторонами была привязанность к Родине – самоотверженность. И если бы мне сейчас пришлось выбирать, где мне жить, то я никогда не жил бы на западе, только на востоке».

Оказавшиеся в нашем плену или в советской зоне оккупации часто отмечали, что реакции русских не угадаешь, толи прибьёт, толи поможет и пожалеет. Это рядовые, простые немцы. А генералы после войны труды писали, пытались понять, как их разбили. И сетовали: «С этими русскими не понятно: одни и те же части могли утром бежать в панике, а уже вечером эти же части стояли насмерть».

Источники:

Сборника тем и планов для сочинений 1906 г. Цитируется по «Российская газета» — Неделя №5570 (194)

Георгий Светлани «Товарищ Его Высочества»

Б. Колоколов «Жандарм с царем в голове»

Графиня Камаровская «Воспоминания»

Древняя Русь в свете зарубежных источников. Том II Византийские источники

Древняя Русь в свете зарубежных источников. Том III Восточные источники

Артем Драбкин «Я воевал на тигре»